Модель процесса предоставления услуги речевой связи в IMS и оптимизация ее параметров

Автор: Кутбитдинов С.Ш.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 3 т.7, 2009 года.

Бесплатный доступ

Предлагается аналитическая модель процесса предоставления услуги речевой связи в IMS как современном варианте реализации концепции NGN. Проводится оптимизация параметров модели с учетом качества предоставления услуги речевой связи.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191331

IDR: 140191331 | УДК: 621.391

Текст научной статьи Модель процесса предоставления услуги речевой связи в IMS и оптимизация ее параметров

Задачи распределения ресурсов традиционно считаются одними из приоритетных в теории телетрафика. В цифровых системах коммутации при построении моделей распределения ресурсов

Предлагается аналитическая модель процесса предоставления услуги речевой связи в IMS как современном варианте реализации концепции NGN. Проводится оптимизация параметров модели с учетом качества предоставления услуги речевой связи.

и их оптимизации, как правило, использовалась величина вероятности потерь, что в общем-то вполне логично, поскольку для цифровых сетей этот показатель является основным при оценке качества обслуживания [1-2]. В пакетных сетях связи общего пользования или как их еще называют сетях связи следующего поколения (NGN – Next Generation Network) основными показателями наряду с вероятностью потерь становятся задержки доставки пакетов [3-4].

Последнее положение видоизменяет модели распределения ресурсов для пакетных сетей по сравнению с цифровыми сетями.

В настоящей работе предлагается модель процесса предоставления услуги речевой связи в IMS как современном варианте реализации концепции NGN, а также проводится оптимизация параметров модели. От известных в настоящее время моделей [5] предлагаемая модель отличается учетом характеристик управления шлюзами для связи с существующими цифровыми сетями (BGCF – Breakout Gateway Control Function), что подчеркивает реальную эволюционную сущность NGN.

Модель процесса предоставления услуги речевой связи

Управление предоставлением услуг голосовой связи в архитектуре IMS реализуется с использованием протокола инициализации сессий (SIP), который определяет обмен сигнальными сообще-ниямимеждуфункциональнымиэлементамиядра IMS. SIP обеспечивает установление и поддержание сессий речевой связи (VoIP). Сеть, построенная на архитектуре IMS, включает в себя один или несколько SIPсерверов, баз данных пользователей (HSS), серверов приложений (AS), функций медиа ресурсов (MRF), шлюзов с ТфОП. SIP серверы – неотъемлемая часть IMS, они вместе рассматриваются как устройства, реализующие функции управления вызовами (CSCF).

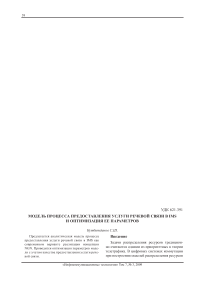

При построении модели будем рассматривать реализацию функций CSCF в виде независимых серверов (обслуживающих устройств). Качество обслуживания вызовов в части процесса установления и обслуживания соединения выражается такими параметрами как задержки и время установления соединения. При установлении соединения происходит обменсигнальными сообщениями между рассмотренными функциональными элементами, правила обмена и набор сообщений определяются спецификацие протокола SIP [6]. На рис. 1 приведен пример обмена сигнальными сообщениями при установлении соединения для предоставления услуги речевой связи для случая, успешно завершенной попытки вызова. Сообщения протокола SIP подразделяются на запросы и ответы. Процесс установления соединения начинается с отправки запроса «INVITE» со стороны абонентского оборудования вызывающего абонента A. Будем рассматривать вариант маршрута соединения,когдавызываемыйабонентнаходится в домене сети, отличном от домена вызывающего абонента, или в сети ТфОП. Запрос «INVITE» через уровни сети доступа и транспортной сети поступает на сервер P-CSCF, после обработки он передается через транспортный уровень сети на сервер I-CSCF соответствующего домена и далее после обработки на сервер S-CSCF домена, в котором расположен вызывающий абонент (если это SIPабонент) или где имеется шлюз с ТфОП (MGW). Если абонент B – это SIP абонент, то запрос после обработки передается на абонентское оборудование UE абонента B. Если абонент B расположен в ТфОП, то запрос передается функциональному элементу (серверу) BGCF, который взаимодействует с функцией управления медиа шлюзом (MGCF). В общем случае для передачи сигнальных сообщений могут быть использованы протоколы транспортного уровня UDP или TCP. Использование протокола без гарантированной доставки сообщений (UDP) возможно, т.к. на уровне SIP предусмотрены процедуры подтверждения приема сигнальных сообщений. В рассматриваемом примере подтверждением приема запроса «INVITE» является ответ «100 Trying». Это сообщение передается в обратном направлении через рассмотренные функциональные элементы (серверы) и принимается абонентским оборудованием абонента A. На следующем этапе, после выполнения определенных функций UE абонента B или BGCF, если абонент B свободен, в сторону абонента A через те же функциональные элементы передается сигнальное сообщение «180 Ringing», свидетельствующее о том, что абоненту B подан сигнал вызова. После ответа абонента B в сторону абонентаA передается сообщение «200 OK», в ответ на которое UE абонента A передает сообщение «ACK». Сообщение «ACK» передается непосредственно в UE абонента B, минуя элементы управления, по адресу полученному, в процессе установления соединения. После получения этого сообщения абонентом B, начинается сессия речевой связи (разговор). После завершения сессии, если инициатором завершения является абонент B, в сторону UE абонента A передается сообщение «BYE», в ответ на которое UE абонента B передает сообщение «200 OK». Пос- ле приема этого сообщения сессия речевой связи считается завершенной.

Рис. 1. Модель обмена сообщениями в процессе установления соединения в протоколе SIP (RFC3261)

Время установления соединения (сессии) tC определяетсяинтерваломмеждумоментомпере-дачи сообщения «INVITE» со стороны абонента A до момента приема абонентом B сообщения «ACK». Время установления соединения определяется временем, необходимым на передачу сигнальных сообщений на уровне транспортной сети и сети доступа tt , а также временем, необходимым на выполнение определенной работы функциональными элементами, участвующими в данном процессе tP. В общем случае, время передачи сообщений на транспортном уровне и уровне доступа определяется параметрами оборудования сети и величиной трафика. Время доставки пакетов в сети является параметром, характеризующим качество ее функционирования, а его величина регламентирована существующими нормами или соглашениями о качестве обслуживания (SLA, OLA). Время доставки, как правило, существенно меньше времени, требуемого для выполнения функций управления. Поэтому, в предлагаемой модели процесса управления будем рассматривать его как постоянную величину. Реализация функций управления серверов, имеющих определенные (ограниченные) ресурсы позволяет рассматривать их как систему массового обслуживания, качество функционирования которой определяется соотношением между объемом ресурсов и интенсивностью нагрузки. Время обработки сообщений функциональными элементами на каждом из этапов установления соединения, в общем случае, зависит от технической реализации устройств (серверов) и программной реализации функций управления, т.е. от производительности этих устройств μi, а также от интенсивности потока сообщений, поступающего на устройства λi. Тогда общее время установления соединения tc будет складываться из времен передачи tt и времен обработки tp сигнальных сообщений, то есть t c = E (t pi) ^ i, A)+111)), (1) i=1

где t t ( i ) ( ^ i , ^ i ) – время доставки сообщения на i -ом этапе; t pi ) - время обработки сообщения сервером на i -ом этапе.

Серверы, реализующие функции управления, могут иметь различную производительность и число процессоров, объем памяти, различные операционные системы и различные реализации функций управления. В общем случае, модель сервера может иметь несколько обслуживающих устройств, а также могут использоваться различные дисциплины выбора заявок из очереди. Это определяется конкретной технической реализацией моделируемого устройства. В данной модели будем рассматривать только внешние характеристики производительности сервера без учета особенностей его аппаратной и программной реализации. Поэтому, примем в качестве модели сервера модель СМО с ожиданием, одним обслуживающим устройством и дисциплиной выбора из очереди в порядке поступления заявок (FIFO).

На рис. 2 приведена схема взаимодействия функций по управлению установлением соединения в протоколе SIP.

Рис. 2. Структура модели процесса управления предоставлением услуги речевой связи

Модель содержит четыре функциональных элемента P -CSCF, I -CSCF, S -CSCF и BGCF, взаимодействующих через уровень транспортной сети. На транспортном уровне вносится задержка доставки данных сигнализации, которая также может быть описана с использованием модели СМО. Однако, учитывая существенное различие в требованиях к задержке доставки пакетов [7] и к времени установления соединения [8], которое составляет более чем порядок, в данной модели будем считать эту величину постоянной и равной t t ( ) = 1 1 i = 1... k , где k - число этапов установления соединения.

Выбор модели СМО, описывающей функциональные элементы, зависит от характеристик времени обслуживания и характеристик потока сигнальных сообщений. Учитывая природу потока абонентских вызовов, инициирующих процессы установления соединений, сделаем допущение о том, что поток заявок, инициирующих процесс установления соединения, является простейшим. Учитывая возможность различных реализаций серверов, а, следовательно, и различных характеристик времени обслуживания, сделаем допущение о том, что время обслуживания имеет экспоненциальное распределение. Таким образом, в качестве модели функционального элемента выберем модель M/M/1. В соответствии с теоремой Джексона, как показано в [10] функционирование серверов, реализующих функции P – CSCF, I –CSCF, S –CSCF и BGCF в сети, можно считать независимым. Тогда потоки, заявок на входе и выходе каждого из них можно считать простейшими, а задержки, вносимые каждым из серверов, являются независимыми случайными величинами:

Тогда с учетом (1) время установления соединения равно tC = k " tt + nP-CSCF ' tP-CSCF + nI -CSCF ' tI -CSCF +

+ nS-CSCF tS-CSCF + nBGCF tBGCF , где tP -CSCF , tI -CSCF , tS -CSCF , t BGCF – задержка сообщения соответствующими функциональными элементами;

n P-CSCF , n I -CSCF , n S -CSCF , n BGCF – число сообщений, обслуживаемых в процессе установления соединения соответствующими функциональными элементами; t t – время передачи сообщений на уровне транспортной сети и сети доступа; k – число этапов установления соединения.

Величина задержки, вносимая каждым функциональным элементом, будет определяться как время, необходимое на ожидание и обслуживание [9]:

t i = — +

μ i

μ i

^^^^^^^s

λ i

μi где μi – производительность i-го сервера (сообщений/С); λi – интенсивность поступления сообщений на i-ый сервер (сообщений/С).

Такимобразом,модельпроцесса установления соединения с принятыми допущениями может быть представлена как сеть (тандемное соединение) систем массового обслуживания M/M/1. При этом задержка установления соединения будет определяться суммой задержек обслуживания сигнальных сообщений каждой СМО и времени передачи сообщений на транспортном уровне и уровне доступа. Задержка, вносимая каждым функциональным элементом, определяется как время пребывания заявки в СМО M/M/1.

Оптимизация параметров модели с учетом качества предоставления услуги речевой связи

Время предоставления услуги, а именно, время установления соединения, при предоставлении услуги речевой связи, определяется задержками на различных этапах обработки вызова. Эти задержки связаны с передачей и обработкой сообщений сигнализации. Полагая, что задержки, связанные со временем передачи существенно меньше, чем задержки, связанные с обработкой сообщений выше была предложена модель, содержащая тандем из четырех СМО типа M/M/1. Общая величина задержки определяется как сумма задержек, вносимых на каждой из СМО. Увеличение производительности обслуживающих устройств μ i приводит к снижению задержки установления соединения, однако это требует определенных затрат, связанных с использованием более производительных процессоров, большего объема оперативной памяти и т.д. Снижение μ i снижает затраты на оборудование, но приводит к росту задержки установления соединения. При некотором значении задержки t MAX происходит прерывание процесса и вызов получает отказ в установлении соединения.

Будем полагать, что при обслуживании вызова оператор получает некоторый доход I(Л), где λ – число обслуживаемых вызовов в единицу времени. Оператор несет расходы, связанные с эксплуатацией некоторого объема v оборудования, участвующего в процессе установления соединения O(v) [7]. Также будем полагать, что опера- тор несет убытки от потерь вызовов. Эти убытки могут быть напрямую связаны с числом вызовов, получивших отказ в обслуживании β , так косвенно можно характеризовать снижение качества обслуживания из-за превышения времени установления соединения. Тогда функция полезности для оператора будет определена как

U = I (X ) - O ( v ) - P ( e ) . (4)

Будем полагать, что функция Р ( в ) выражает число попыток вызовов, для которых время установления соединения превысило t MAX .

Функцию O ( v ) определим как

O ( v ) = v • G ( м ) , (5)

где v - число серверов; д - производительность сервера; G (^) - функция, определяющая зависимость стоимости сервера от производительности.

В общем случае вид G ( ^ ) зависит от конкретной реализации оборудования, выбора производителя и многих других факторов. Воспользуемся результатами [6], где показано, что типичный вид этой функции может быть достаточно точно описан как

G ( ^ ) = a • ^ - b • ^ 2 , (6)

где a и b – константы, зависящие от конкретной реализации оборудования. Эти константы могут быть вычислены, например, при анализе производительности и стоимости нескольких вариантов оборудования. Константа a определяет условную стоимость единицы производительности сервера, константа b определяет снижение стоимости, из расчета на единицу производительности, при увеличении производительности оборудования, G ( ^ ) > 0 , ^ > а , следовательно, в данной модели

a а < ^ ^ ТГ- (7)

2b

В соответствии с теоремой Джексона, как показано в [9] функционирование серверов, реализующих функции P- CSCF, I- CSCF, S – CSCF, и BGCF, в сети можно считать независимым. Тогда потоки заявок на входе и выходе каждого из них можно считать простейшими, а задержки, вносимые каждым из серверов являются независимыми случайными величинами, имеющими плотность распределения [9]

f ( t ) = ^ i (1 - р i ) e - P o (1 - P i ) t , (8)

λ где ρi = i – нагрузка на i-ый сервер.

μ i

Общая величина задержки вносимой серверами будет равна сумме задержек, вносимых каждым из серверов. Тогда среднее значение общей задержки, с учетом независимости, будет определяться как

k t = E ti - i =1

Функция плотности распределения для общей задержки может быть найдена по правилам для суммы независимых случайных величин [9]:

k f (t) = L-' П L(f (t)) -

V i=' 7

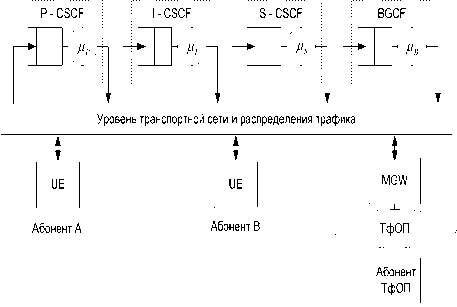

где L (f ( х ) ) - преобразование Лапласа для функции плотности вероятности f ( х ) ; L - 1 ( f ( х ) ) – обратное преобразование Лапласа для функции f ( х ) . Если предположить, что время обслуживания сообщения каждым сервером равно t i = t i = 1... k , то функция плотности распределения времени ожидания, в соответствии с [9] будет определяться как распределение Эрланга (см. рис. 3):

f ( t ) =

( k — 1)!

-⋅ ⋅ t

• e t -

где k – число серверов (число СМО) последовательно обрабатывающих сигнальные сообщения; t – задержки, вносимые каждым из серверов t = t i , i=1k , t i , определяются из (3).

Рис. 3. Функция плотности распределения времени ожидания при различном числе серверов k ( t = 20 мС)

Как видно из (11) и рис. 3, с ростом числа обслуживающих устройств математическое ожидание времени обслуживания увеличивается, а дисперсия времени ожидания снижается пропорционально числу устройств. С ростом числа обслуживающих устройств функция распределения времени ожидания (задержки) стремится к нормальному закону распределения.

Вероятность того, что продолжительность обслуживания сообщений превзойдет величину t MAX с учетом (11) будет определяться как

t MAX

P ( t < t MAx ) = 1 - J f ( t ) dt =

t MAX

= 1 — J

t k -1

t ⎝ t ⎠

( k- l)!

t dt .

Таблица 1.

|

№ |

Параметр |

Значение |

|

1 |

Интенсивность сообщений λ |

13,3 сообщ./C |

|

2 |

Доход от обслуживания вызова I |

1 ед./вызов |

|

3 |

Штраф за потерю вызова R |

1 ед./вызов |

|

4 |

Число серверов, участвующих в процессе обслуживания вызова k |

7 шт. |

|

5 |

Удельная стоимость единицы производительности оборудования из расчета на ед. времени периода окупаемости a |

0,035 ед./C |

|

6 |

Коэффициент снижения стоимости оборудования с ростом производительности b |

0,0006 ед./(сообщ./С) |

|

7 |

Максимальное время установления соединения t MAX |

0,5 С |

Рассматривая функцию полезности (4) как функцию, выражающую зависимость доходов от производительности серверов, с учетом (12) можно записать как

U ( ц ) = I X - k ( a д - b ц 2 ) - R X x

/

x

t MAX

1 - J

(

t ( u ) ( t ( Д )

t

k - 1

V

( k -1)!

- ⋅t e t(^)

dt

где λ – по-прежнему интенсивность потока заявок; t ( ц ) - среднее время задержки на каждом из серверов,определяемое в соответствии с (3); k – число серверов; I – величина дохода от обслуживания одного вызова; t MAX – максимальная величина задержки передачи сообщения, при превышении которой вызов считается потерянным, либо оператор несет условные потери, связанные с некоторыми штрафными санкциями; R – величина условного штрафа за потерянный вызов. Значение R ≥ 1, при R = 1 штраф эквивалентен потере дохода от обслуживания вызова; a и b соответствуют (6).

На основании (13) можно записать целевую функцию оптимизации дохода путем выбора адекватной величины производительности оборудования в следующем виде:

max ( U ( д ) ) . (14) μ

Возьмем в качестве примера параметры функции (13), равные значениям из таблицы 1.

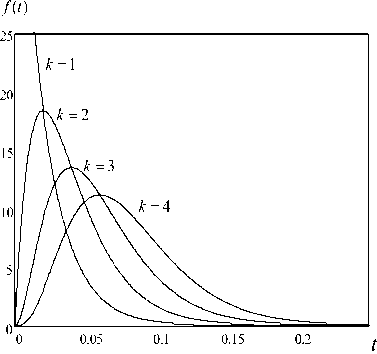

В данном примере интенсивность сообщений λ выбрана при предположении,что вызовы поступают от группы из 20 тыс.абонентов.Удельная, общая, абонентская нагрузка составляет у 0 = 0,1 Эрл., а средняя продолжительность занятия составляет 75 С.Для приведенного примера плотность распределения продолжительности установления соединения приведена на рис. 4.

Вероятность того, что время установления соединения превысит величину t max = 0,5 С составляет p ( t > t MAX ) = 0,043 . Доход за обслуженный и штраф за потерянный вызов равны 1 стоимости,то есть при потере вызова оператор лишь не получает дохода от потерянного вызова и не несет дополнительных издержек.

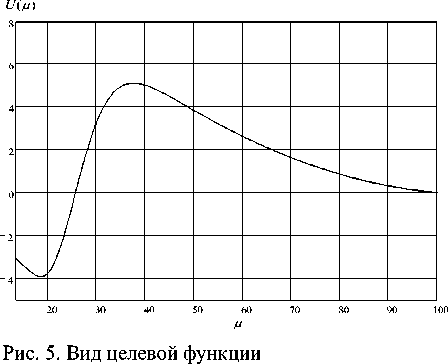

Число серверов в пути передачи сигнальных сообщений k = 7 ,то есть рассматриваются серве-ры,выполняющие функции управления вызовом P – CSCF, I – CSCF, S – CSCF и BGCF,максималь-

ное время доставки сообщения t MAX = 0,5 С. На рис. 5 приведен вид целевой функции U ( ц ) , которая

Рис. 4. Плотность распределения времени установления соединения для примера по данным из таблицы 1

Спад U (^) при малых значениях ц объясняется ростом стоимости системы О ( ц ) при низком качестве обслуживания в (4). При дальнейшем увеличением μ происходит рост качества обслуживания, что ведет к росту U ( ц ) . После достижения максимального значения, увеличение μ не приводит к ощутимому росту качества обслуживания, в то время как ощутимо растет стоимость системы, что приводит к снижению U ( Ц ) .

Для нахождения максимального значения U ( Ц ) был использован численный метод. Для приведенного примера, был получен результат max ( U ( ^ ) ) = 5,11 при ц = 37,50 сообщений/C. μ

Вывод

Предложенная модель оптимизации производительности серверов, реализующих функции управления позволяет найти оптимальное значение производительности с учетом стоимости оборудования, доходов оператора от обслуживания абонентского трафика и расходов, обусловленных снижением качества обслуживания вызовов.

Список литературы Модель процесса предоставления услуги речевой связи в IMS и оптимизация ее параметров

- Кутбитдинов С.Ш., Исаев Р.И. Критерии оптимальности функционально-структурной организации управляющей системы цифрового коммутационного узла. Доклады и тезисы международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития связи и информационных технологий Узбекистана», Ташкент, 11-12 мая, 2005. -С. 33-34.

- Кутбитдинов С.Ш. Об одной модели цифрового функционально-структурной организации управляющей системы коммутационного узла//Инфокоммуникации: Сети-Технологии-Решения. №1, 2009. -С. 8-12.

- Кучерявый А.Е., Парамонов А.И., Кучерявый Е.А. Сети связи общего пользования. Тенденции развития и методы расчета. М.: ФГУП ЦНИИС, 2008. -296 с.

- Recommendation Y.1540. IP packet transfer and availability performance parameters. ITU-T, 2002.

- Rajagopal N., Devetsikiotis M. Modeling and Optimization for the Design of IMS Networks. Proceedings of the 39th Annual Simulation Symposium (ANSS'06), 2006.

- RFC 3261 SIP: Session Initiation Protocol. June 2002.

- Recommendation Y.1541. Network performance objectives for IP-based services. ITU-T, 2006.

- Recommendation E. 721. ASDN Traffic Engineering. ITU-T, 1999.

- Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М. Машиностроение, 1979. -431 с.