Модель управления мегарегионом на основе интеграционно-сбалансированного взаимодействия: концептуальные основы

Автор: Дробкова Оксана Сергеевна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Рубрика: Государственное и муниципальное управление

Статья в выпуске: 2 (50), 2017 года.

Бесплатный доступ

Глобализирующаяся экономика обусловила усиление процессов межрегиональной интеграции, переход к экономике знаний, трансформацию инноваций в базовый фактор обеспечения конкурентоспособности, что предопределяет необходимость теоретических изысканий по разработки и обоснованию новых подходов к управлению системами регионального хозяйства, признаваемых мегарегионом. Одной из возможных моделей управления мегарегионом в современных условиях предлагается рассматривать модель интеграционно-сбалансированного взаимодействия, концептуальному обоснованию управления на основе которой и посвящена данная статья.

Мегарегион, модель управления мегарегионом, интеграционно-сбалансированное взаимодействие, социо-эколого-экономическое развитие региона, стратегическое управление мегарегионом

Короткий адрес: https://sciup.org/14323073

IDR: 14323073

Текст научной статьи Модель управления мегарегионом на основе интеграционно-сбалансированного взаимодействия: концептуальные основы

Предпосылками разработки модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия в стратегическом управлении социально-экономическим развитием мегарегиона послужило наличие проблем, требующих разрешения, к основным из которых следует отнести:

-

• усиление процессов межстрановой и межрегиональной интеграции;

-

• возрастание степени влияния на развитие систем макро-мезо и микроуровня транснациональных проектов и транснациональных корпораций;

-

• активное развитие миграционных процессов на национальном и международном уровнях;

-

• переход к экономике знаний, инноваций, императивы повышения конкурентоспособности;

-

• усиление регионализации стран;

-

• усиление экологических и социальных проблем;

-

• низкая эффективность использования потенциала систем регионального хозяйства.

Проблема управления может быть разрешена, если она имеет научное обоснование направлений ее преодоления или устранения, что требует рассмотрения в рамках концептуального обоснования

Формулирование проблемы как один из этапов ее управления

Исследования в области состояния, динамики, перспектив развития одного из крупнейших российских мегарегионов – Московская область, по своим характеристикам занимающей третье место (после Москвы и Тюменской области) в рейтинге позиционирования систем регионального хозяйства России, позволили установить, что и у такого территориально-локализованного пространства имеет место проблемная ситуация — дисбаланс в результатах социальноэкономического развития, высокое тяготение к Москве, вовлечение в моноцентрическую агломерацию.

Формулирование проблемы, по заключению Стенфорда Оптнера, является первым из трех этапов решения проблемы инструментарием системного анализа и управления [1]. Успешное формулирование проблемы равносильно «половине» ее решения и, по заключению авторитетных учетных в области исследования систем управления, обеспечивается последовательным выполнением технологически обусловленных пяти этапов:

-

• общее знакомство с проблемой;

-

• определение «симптомов (понятий) проблемы;

-

• сбор фактов;

-

• истолкование фактов;

-

• формулирование (постановка) проблемы.

Второй и третий этапы процесса решения проблемы не менее ответственнее первого, и должны быть представлены мерами управляющего воздействия, базирующимися на модели, наиболее полно отвечающей поставленным стратегическим целям и задачам [2]. Разработка такой модели – концептуальное обоснование основ управления социально-экономическим развитием мегарегиона на основе повышения его конкурентоспособности (рис.1).

Описание проблемной ситуации:

-

а) оценка уровня социально-экономического развития мегарегиона на основе критерия эффективности- качество жизни:

-

6) анализ интегрального (комплексного) потенциала развития мегарегиона, рассматриваемого как синергия локальных потенциалов:

-

в) оценка конкурентоспособности мегарегиона во взаимосвязи с состоянием и использованием его комплексного потенциала развития

-

г) идентификация и оценка реальных и потенциальных угроз потерн конкурентоспособности мегарегиона и снижения его потенциала:

-

д) ранжирование выявленных угроз по степени значимости или опасности по времени наступления или величине возможного ущерба:

-

г) установление причин и факторов потери конкурентоспособности мегарегиона и снижения его комплексного потенциала.

|

Определение целевых установок управления формированием и использованием комплексного потенциала и конкурентоспособностью мегарегнона:

|

|

|

Разработка и обоснование системы управления (мер управляющего воздействия) развитием мегарегионом на основе концептуальной модели:

|

|

|

Разработка и обоснование инструментария управления комплексным потенциалом и уровнем конкурентоспособности мегарегнона:

|

|

|

Принятие управленческих решений и контроль за их реализацией: а) совершенствование организационных форм управления мегарегионом: 6) развитие системы контроля за реализацией и эффективностью управления мегарегноном. |

|

Рис. 1. Концептуальные основы управления развитием мегарегиона

Сущность модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия

Одной из альтернативных моделей стратегического управления социальноэкономическим развитием мегарегиона и его конкурентоспособностью предлагается рассматривать модель интеграционно-сбалансированного взаимодействия, разработка и концептуальное обоснование которой является предметом научных изысканий автора. Предлагаемая модель предусматривает вертикальное и горизонтальное интеграционно-сбалансированное взаимодействие, под которым предлагается понимать взаимодействия субъектов хозяйствования, направленные на сбалансированное социо-экологоэкономического развитие как систем регионального хозяйства, так и их подсистем на уроне муниципалитетов и отраслевых комплексов, обеспечиваемое высоким уровнем конкурентоспособности участников.

Под вертикальным интеграционно-сбалансированным взаимодействием мегарегиона предлагается рассматривать взаимообмен потоками ресурсов (природных, человеческих, информационных и др.) между участниками систем регионального хозяйства и иными участниками систем международного и регионального уровней с целью получения синергетического эффекта каждым из них.

Целевые установки участников такого интеграционно-сбалансированного взаимодействия целесообразно идентифицировать на глобальные, стратегические и локальные [3].

Глобальная целевая установка – защита национальных интересов, повышение степени позиционирования страны (региона), оцениваемой по критериальному признаку – уровень конкурентоспособности.

Стратегическая целевая установка – обеспечение устойчивого развития в формате социо-эколого-экономического единства.

Локальная целевая установка – обеспечение сбалансированного развития территориально-локализованного пространства в разрезе его экономического районирования.

Управление развитием мегарегиона на основе модели интеграционносбалансированного взаимодействия должно охватывать такие уровни управления, как:международный, общенациональный, межрегиональный, внутрирегиональный.

Первые три уровня управления относятся к объектам вертикального взаимодействия, а последний уровень – уровень горизонтального взаимодействия.

Стратегическое управление мегарегионом на основе модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия

Стратегическое управление развитием мегарегиона на основе модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия направлено на трансформацию мегарегиона от моноцентрической к полицентрической агломерации, обеспечивающей синергию от использования потенциала системы и повышение ее конкурентоспособности, рассматриваемых в качестве основных условий (допущений) повышения уровня социально-экономического развития регионального хозяйства и повышения качества жизни ее населения [4].

В противовес моноцентрической агломерации, с единым ядром, подчиняющим своему воздействию все остальные поселения, которые резко отличаются как по потенциалу, так и по уровню социально-экономического развития, полицентрическая агломерация обычно имеет несколько связанных друг с другом центров, которые могут быть не равнозначны и по размерам, и по уровню развития.

Интеграционно-сбалансированное взаимодействие необходимо обеспечить, прежде всего, на уровне элементов системы (внутренняя среда) – на уровне муниципалитетов и отраслевых комплексов, территориально расположенных в мегарегионе.

Под горизонтальным интеграционно-сбалансированным взаимодействием мегарегиона предлагается рассматривать взаимообмен потоками ресурсов между муниципальными агломерациями в рамках существующих административно-территориальных и муниципальных делений территорий, выстраивать отношения, обеспечивающие выравнивание пространственных дисбалансов (сбалансированное развитие) и территориальное развитие.

Сбалансированное развитие муниципальных образований мегарегиона — процесс обеспечения равных возможностей, вне зависимости от географического местоположения, типа образования, емкости природно-ресурсного потенциала. Достижение сбалансированного развития по горизонтали нуждается в обосновании условий и способов их достижения (табл.1).

Таблица 1 — Условия, цели, способы управления сбалансированным развитием мегарегиона по горизонтали

|

Условия Целевая установка управления |

Способы достижения |

|

1.Баланс между Обеспечение устойчивоэкономической и воспроизводственного экологической развития компонентой |

Разработка и реализация стратегии социо-эколого-экономического развития, формирование системы регионального экологического менеджмента |

|

2.Баланс между экономической и социальной компонентой |

Обеспечение устойчивовоспроизводственного развития |

Разработка и реализация стратегии социо-эколого-экономического развития, развитие системы регионального социо-экономического менеджмента |

|

3.Баланс бюджетного обеспечения и финансовой устойчивости |

Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований. |

Финансирование конкурентоспособных проектов, датирование на условиях социо-эколого-экономической целесообразности |

|

4.Баланс развития государства, общества, предпринимательских структур |

Обеспечение компромисса интересов всех участников и повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований |

Использование и развитие кластерных форм организации экономики, изменение качественно-количественных параметров функционирования малого предпринимательства и его участия в формировании ВРП |

|

5.Баланс целей и задач стратегического, текущего (годового) и оперативного развития |

Адекватность целевых установок, задач и их соответствие общей стратегии развития мегарегиона |

Системный подход к управлению с использованием инструментария планирования, анализа, мониторинга и контролинга |

Управление сбалансированным развитием мегарегиона по горизонтали (на уровне муниципальных образований) – системное управление по временному лагу «стратегический – текущий- оперативный», направленное на трансформацию мегасистемы от поляризации и дисбаланса ее составных элементов к обеспечению равных возможностей и устойчиво-воспроизводственного развития. Управление предлагается базировать на следующих принципах (правилах, постулатах):

-

• во-первых, релевантности, предусматривающий использование имеющегося потенциала системы муниципального образования для его развития;

-

• во-вторых, динамичности и гибкости — готовность системы к росту и развитию на основе как эндогенных, так и экзогенных факторов;

-

• в-третьих, научности, предопределяющий использование результатов научных изысканий в области регионального управления и стратегического менеджмента;

-

• в-четвертых, демократизма, предусматривающего равные возможности всех участников и их информационное обеспечение;

-

• в-пятых, соблюдения иерархии целевых установок – текущие и оперативные цели подчинены глобальным и стратегическим целям и задачам;

-

• в-шестых, интеграции мер государственного регулирования развития территориально-локализованных пространств и рыночных механизмов;

-

• в-седьмых, приоритетности проектов, обеспечивающих развитие региональной инновационной системы и рост уровня ее конкурентоспособности;

-

• в-восьмых, обязательности закрепления в качестве критериев эффективности управления – экономические, социальные, экологические.

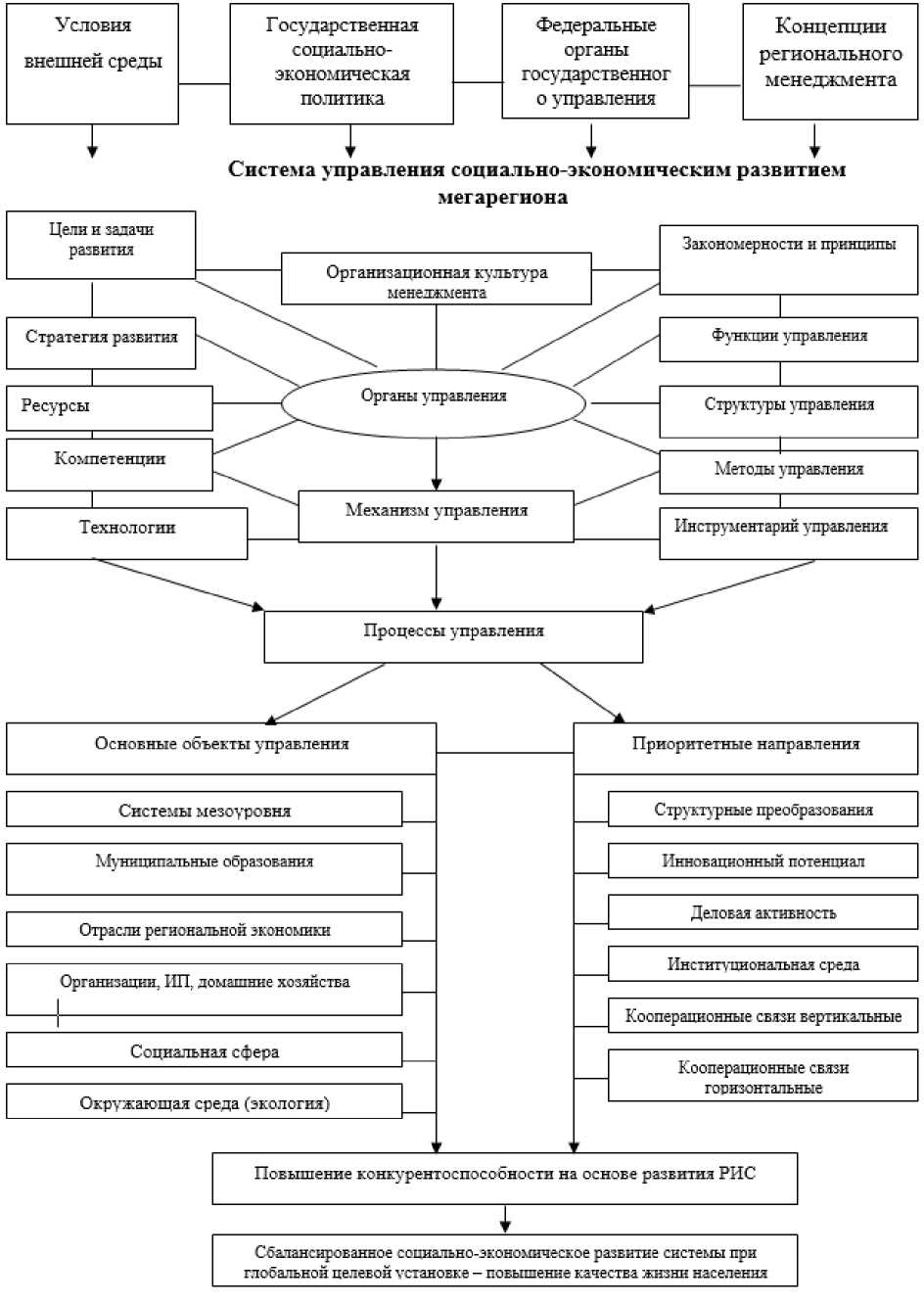

Решаемая проблема в рамках системного управления – обеспечение сбалансированного социально-экономического развития участников системы «мегарегион», при глобальной целевой установке развития – повышение качества жизни населения (рис.2). Системное управление социально-экономическим развитием мегарегиона заключается в постоянном взаимодействии всех участников, при этом эффективность такого взаимодействия значительно выше результата, полученного суммированием локальных значений эффективности участников (мультиплицированный эффект).

Рис. 2. Модель системного управления экономикой мегарегиона на основе интеграционно-сбалансированного взаимодействия

Системе присуща эмерджментность. Системность подхода к развитию мегарегиона в условиях его интеграционно-сбалансированного взаимодействия

предусматривает множественность форм взаимодействия между участниками.

В модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия управления развитием мегарегиона особое внимание уделяется экологическим проблемам, разрешить которые предлагается в условиях формирования системы регионального экологического менеджмента. Современное толкование сущности устойчивого развития — улучшение условий и качества жизни населения на основе инновационных и ресурсосберегаюших технологий при умеренном воздействии на окружающую среду, без превышения хозяйственной емкости биосферы.

При этом необходимо отметить, что методология управления на основе модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия базируется на синтезе комплексного системного и синергетического подходов. Если комплексный и системный подход предопределяет необходимость учета всех факторов и их динамику, то синергетический предусматривает интеграцию элементов, формирующих комплексный (интегрированный) потенциал мегарегиона. Подход к формированию комплексного потенциала можно выразить следующим функционалом:

CP = f{Insp; Innp; Fp; Ekp; Ecp; PRp; Pp}, (1)

где: Insp – институциональный потенциал;

Innp – инновационный потенциал;

Fp – финансовый потенциал;

Ekp – экономический потенциал;

Ecp – экологический потенциал;

PRp – природно-ресурсный потенциал;

Pp – предпринимательский потенциал.

Каждый их потенциалов, по отношению в комплексному, является локальным (частным), требующим оценки (расчета и измерения).

Заключение

Мегарегион – сложная, открытая система, для которой характерно усложение управления и наличие проблем, требующих разрешения. Разрешить необходимо экономические проблемы системы, обусловленные низким уровнем использования потенциала системы. Дисбаланс в социальном положении, внутрирегиональная поляризации нуждается в трансформации на путь сбалансированного состояния и развития системы. Обострились и экологические проблемы, разрешение которых представляется возможным в условиях разработки и обоснованию системы регионального экологического менеджмента. Все эти положение нашли отражение в концептуальном обосновании управления на основе модели интеграционносбалансированного взаимодействия.

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04 (Дата обращения: 21.04.2015).

Список литературы Модель управления мегарегионом на основе интеграционно-сбалансированного взаимодействия: концептуальные основы

- Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем//Изд-во: Советское радио. -1969. -С 216.

- Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ./Науч. ред. Л.Н. Евенко. -М.: Экономика, 2006.

- Татаркин А.И. Обеспечение правовых, организационных и экономических условий для реализации инновационной политики в регионе. Режим доступа: http://www.INVUR.RU/print/phr (Дата обращения: 28.10.2015).

- Ваганова О.В. Методологические аспекты формирования механизмов интеграционного взаимодействия субъектов в региональных инновационных системах//Автореферат на соискание уч. степени докт. эконом. наук. -СПбГЭУ, 2016.

- Княгинин В.Н. Доклад: Прогноз развития производственных технологий на период до 2030 года//Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад». Режим доступа: www.csr-nw.ru

- Стратегия социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года//Режим доступа: www.mosoblduma.ru

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. -М.: Министерство экономического развития России, 2012. Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04 (Дата обращения: 21.04.2015).

- Сураева М., Титов А. Перспективы инновационного развития и модернизации экономики России//Вопросы экономики и права. -2013. -№ 55. -С. 97-102.

- Суворинов А. В. О развитии инновационной деятельности в регионах России//Инновации. -2006. -№2(89). -С. 49-51.