Модели аргументации в текстах общественно-политических телеграм-каналов

Автор: Зуйкина К.Л., Морозова А.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Современные медиакоммуникации

Статья в выпуске: 6 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В ходе эмпирического исследования с использованием метода контент-анализа выявлены особенности аргументации в аналитических текстах, посвященных двум разным по масштабу российским событиям - смерти М. Горбачева (событие федерального уровня) и возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому из парка искусств «Музеон» на Лубянскую площадь в Москве (событие локального уровня), в популярных общественно-политических телеграм-каналах. Зафиксированные качественно-количественные характеристики контента позволили сформировать и описать современные модели аргументации в политической сетевой коммуникации: реалистическая, рефлективная, субъективная и критическая.

Аргументация, модели аргументации, telegram, политическая коммуникация, социальные сети

Короткий адрес: https://sciup.org/147244526

IDR: 147244526 | УДК: 070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-6-63-77

Текст научной статьи Модели аргументации в текстах общественно-политических телеграм-каналов

По данным Mediascope Cross Web, в феврале 2023 г. в России Telegram ежедневно пользовались 50,2 млн человек, благодаря чему мессенджер стал третьей по популярности платформой в стране (после VK и YouTube) 1. Однако уже в марте 2023 г. Telegram занял второе место по количеству российских пользователей в день, обогнав популярный видеохостинг 2. При этом политический сегмент в мессенджере занимает значительную долю: в зависимости от возрастной категории – от 20 до 37 % пользователей читают телеграм-ка-налы, посвященные политике. Общественно-политические каналы и экспертные в данной области аккаунты занимают первые строки рейтингов и входят в топы TGStat 3 и Медиалогии 4 по общему количеству просмотров и подписчиков. Это говорит о том, что интернет-аудитория платформы проявляет неподдельный интерес к современной общественно-политической повестке.

Телеграм-каналам как современному феномену политической коммуникации и способу формирования политической повестки дня уже посвящено немало отечественных исследований (см., например: [Ляховенко, 2022; Зимарин, 2020; Косоруков, Осипов, 2021]). В них подчеркивается важность платформы с точки зрения возможности осуществлять дискуссию на тему актуальных политических вопросов, происходящих процессов и событий. В нашем исследовании мы решили обратиться к изучению подобной дискуссии с точки зрения особенностей аргументации позиции авторов телеграм-каналов относительно знаковых общественно-политических тем, на основании чего выделить современные аргументационные модели.

Различные аспекты интернет-коммуникации активно изучаются отечественными и зарубежными исследователями. Однако исследования особенностей общения пользователей в Сети в контексте в политической коммуникации приобретает особое значение, что отмечает С. В. Володенков [2020]. В связи с этим в исследовательской литературе – к примеру, у М. Постера [Poster, 1997], Л. Дальберга [Dahlberg, 2007] и Е. Лахти [Lahti, 2019] – встречаются крайне негативные оценки Интернета как подходящего пространства для диалога с использованием рациональной аргументации. Эту проблему авторы [Perloff, 2017] также связывают с феноменом «предвзятости предположения» (confirmation bias), который является отдельным полем для междисциплинарного изучения.

Некоторые исследователи (см., например: [Kobayashi, 2016]) отмечают, что суть убеждения как символического процесса не меняется в зависимости от медиаплатформы – аргументация в социальных сетях по своей сути происходит по тем же канонам, что и в межличност- ном общении, или как с помощью кино и телевидения. Однако виртуальные споры выводят из-под контроля традиционные коммуникативные формы, на которых строится такой дискурс [Goodnight, 2009].

В исследовательской литературе отдельный акцент сделан на особенностях аргументации в СМИ [Приходько и др., 2015]. А. А. Тертычным [2016] была разработана единственная классификация, описывающая четыре модели аргументации в медиатекстах. Существуют работы о стратегиях сетевой аргументации [Fishcheva et al., 2021], однако как таковых аргументационных моделей в онлайн-пространстве – по примеру моделей аргументации в медиатекстах А. А. Тертычного – ранее выделено не было. Полагаем, что данное исследование отчасти восполнит пробел.

Для работы были отобраны тексты в телеграм-каналах, посвященные двум событиям, вызвавшим активную дискуссию в Сети. Первое – федерального масштаба – смерть первого президента СССР Михаила Горбачева вечером 30 августа 2022 г. В качестве периода исследования выступили две календарные недели после дня смерти Михаила Горбачева – с 30 августа по 13 сентября 2022 г. Подавляющее большинство постов было опубликовано 30 и 31 августа – после смерти политика.

Вторым событием – уже локального масштаба – стало обсуждение возвращения памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому из парка искусств «Музеон» на Лубянскую площадь в Москве. Согласно законодательству Москвы, перемещение памятников культурного наследия запрещено и допускается только по решению правительства РФ 5. На восстановлении памятника на Лубянке неоднократно настаивали КПРФ и другие политические силы, но каждый раз звучал отказ. Впервые за 20 лет инициативу решили рассмотреть всерьез после того, как 8 февраля 2021 г. ряд российских деятелей – Захар Прилепин, Владимир Селиванов, Леся Рябцева, Анна Погонина и др. – обратились к правительству и мэрии Москвы с этим предложением, заявив, что оно «не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента» 6 и что необходимо прийти к национальному примирению в этом вопросе. Так, второй период для исследования ограничивался тремя календарными неделями – с 8 февраля (дня, когда этот вопрос был поднят культурными деятелями) по 1 марта 2021 г.

На первом этапе исследования, опираясь на рейтинги Медиалогии и сервиса аналитики TGStat, мы отобрали ключевые телеграм-каналы с политической аналитикой. Далее, по ключевым словам («Горбачев», «Памятник на Лубянке», «Дзержинский», «Невский» и др.) и по настроенным временным периодам осуществлялся поиск необходимых аналитических «длинных постов». Отметим, что критерием наличия «аналитичности» в том или ином материале стали объяснение общественной или личной значимости обсуждаемого вопроса, а также реальное представление о ситуации, причинно-следственные связи, инициирование размышления аудитории на заданную тему. Таким образом, было найдено 72 публикации на тему смерти Михаила Горбачева и 65 публикаций, связанных с обсуждением возвращения памятника Феликса Дзержинского и выборами между его кандидатурой и кандидатурой Александра Невского.

В качестве основного метода исследования выступил контент-анализ. Для его реализации был составлен авторский кодификатор, содержащий ряд категорий и соответствующих признаков. При его разработке авторы обращались к классическим работам по теории аргументации [Ивлев, 2009; Трофимова и др., 2020; Волков, 2009; Copi, 1994; Walton, 2006; Toulmin, 2003]. Содержание отдельных категорий было адаптировано под изучение современной коммуникации в Сети.

Так, список основных категорий анализа и признаков включал: тип высказывания (описательное, оценочное); уровень рассмотрения события (личный, групповой, общественный, не определяется); тональность публикации (положительная, нейтральная, негативная); характер аргументации (рациональный, эмоциональный); цель аргументации (доказательство, опровержение, объяснение, подтверждение, критика); тактика аргументации (обращение к традиции и истории, авторитету, интуиции, вере / будущему, здравому смыслу, вкусу, морали, аудитории, личности, массам, силе, незнанию, жалости, статистике / точным данным, Гитлеру); способ аргументации (восходящая, нисходящая, «гомеров порядок», односторонняя, двусторонняя, другое).

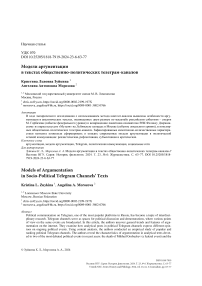

Из всего массива проанализированных постов больше половины оказались оценочными, причем в полемике о памятнике на Лубянке этот разрыв оказался еще значительнее. В постах о Горбачеве описательных текстов 33,3 %, а оценочных 66,7 %, в то время как в дискуссии о памятнике это соотношение выглядит так: 66,7 и 83,1 % соответственно. Обсуждение памятника на Лубянской площади ожидаемо стало более дискутируемым событием, вызвавшим яркую полемику с преобладанием оценочных суждений (рис. 1). Если в массиве постов о Горбачеве встречались телеграм-каналы с широкой повесткой – общероссийской и мировой, то вопрос о памятнике Феликсу Дзержинскому обозревали и анализировали каналы, в большей степени занимающиеся региональной повесткой. Так, обсуждение памятника «дестабилизировало консервативный общественный консенсус столицы» 7, и здесь москвичи были либо «за», либо «против», и нейтральные оценки остались в меньшинстве (в отличие от неоднозначности Горбачева и оценок его эпохи).

% 90

Рис. 1. Тип высказывания

Fig. 1. Type of proposition

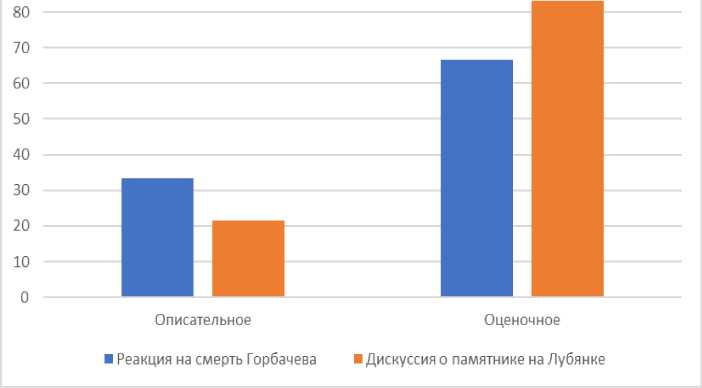

Тональность позволяет понять, какие высказывания на тему двух событий – положительные, негативные или нейтральные – наиболее востребованы в общественно-политическом сегменте Telegram. К «положительным» мы отнесли посты, в которых личность Горбачева и его правление, а также кандидатуры на памятник на Лубянской площади имели яркую позитивную лексико-стилистическую окраску, к категории «негативные» – наоборот, негатив- ную окрашенность. «Нейтральными» стали те посты, в которых нет факторов, позволяющих отнести их к первой или второй группе.

Таким образом, негативная реакция стала преобладающей (рис. 2): 44,4 % постов о смерти Горбачева и 56,9 % постов о памятнике. На втором месте оказались «нейтральные» посты (43,1 и 32,3 % соответственно).

%

Рис. 2. Тональность публикации Fig. 2. Tone of publication

Сравнивая тональность публикации в оценочных и описательных постах, мы обнаружили, что в описательных публикациях на обе темы ожидаемо преобладала «нейтральная» позиция (табл. 1). В то же время среди всего массива оценочных постов в большей степени авторы выражали негативную оценку (речь идет о 60,4 % в публикациях о Горбачеве и 64,8 % о памятнике).

Таблица 1

Тональность публикации в описательных и оценочных постах, %

Table 1

Tone of publication in descriptive and evaluative posts, %

|

Реакция |

Смерть Горбачева |

О памятнике на Лубянке |

||

|

описательные посты |

оценочные посты |

описательные посты |

оценочные посты |

|

|

Положительная |

16,7 |

10,4 |

0 |

13 |

|

Нейтральная |

70,8 |

29,2 |

81,8 |

22,2 |

|

Негативная |

12,5 |

60,4 |

18,2 |

64,8 |

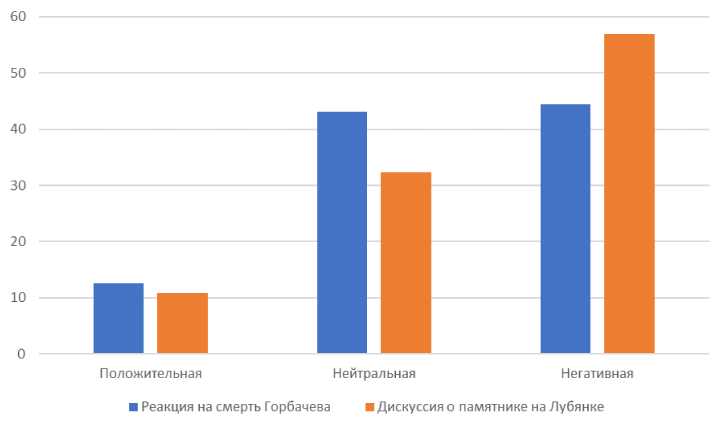

По характеру аргументации выделяются эмоциональный и рациональный типы. Первый опирается на чувства и эмоции, вызывает у читателя определенные ассоциации и образы (часто на подсознательном уровне), используя средства интенсификации (риторические приемы, имплицитность, модальность и др.) [Трофимова и др., 2020]. В связи с этим эмоциональную аргументацию могут рассматривать как манипулятивный прием. Рациональная же аргументация, напротив, основана на фактах и не содержит эмоциональной оценки явлений или действий (строится на приведении логических аргументов, объективных доводов, реальных оснований).

Согласно результатам исследования, в большинстве постов о смерти Горбачева (62,5 %) использовалась рациональная аргументация, а о памятнике на Лубянке чаще говорилось в эмоциональном ключе (58,5 %) (рис. 3). Такие показатели в очередной раз демонстрируют, насколько дискуссионной и провокационной оказалась вторая тема. При сравнении характера аргументации в описательных и оценочных постах ожидаемым стало отсутствие эмоциональности в описательных постах (табл. 2). В оценочных постах о смерти Горбачева характер аргументации поделился примерно пополам, а в 70,4 % оценочных постов о памятнике наблюдалась эмоциональная окрашенность высказываний и аргументации.

Рис. 3. Характер аргументации Fig. 3. Nature of argumentation

Таблица 2

Характер аргументации в описательных и оценочных постах, %

Table 2

Nature of argumentation in descriptive and evaluative posts

|

Характер аргументации |

Смерть Горбачева |

О памятнике на Лубянке |

||

|

описательные посты |

оценочные посты |

описательные посты |

оценочные посты |

|

|

Рациональный |

100 |

43,8 |

100 |

29,6 |

|

Эмоциональный |

0 |

56,2 |

0 |

70,4 |

Тактика аргументации представляет, пожалуй, наибольший интерес для выявления моделей аргументации в политической коммуникации в Telegram. В рамках данного исследования мы обратились к контекстуальным видам аргументации [Ивин, 1997], поскольку они позволяют учитывать контекст или ситуацию, в которой аргументы представляются или оцениваются. Контекст, в свою очередь, включает в себя различные аспекты (социокультурные, политические, этические, коммуникативные и др.), которые могут влиять на эффективность аргументов. Такая аргументация учитывает особенности аудитории, цели коммуникации и другие факторы, а также подразумевает адаптацию аргументов к конкретной ситуации.

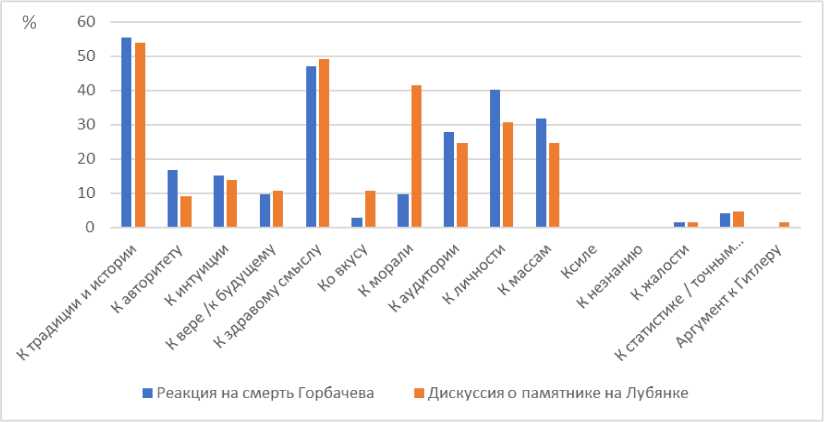

Исследование показало, что наиболее популярными тактиками аргументации в исследуемых постах стали аргументы, апеллирующие к традиции и истории (55,5 % в текстах о первом событии и 53,9 % – о втором) и к здравому смыслу (47,2 и 49,2 %) (рис. 4).

Аргументы, апеллирующие к личности и к массам, были более присущи реакции на смерть Горбачева: негативная оценка личности умершего политика как аргументация авторов телеграм-каналов встретилась в 40,3 % постов. Более того, как указывает А. А. Ивин, суждения ad hominem могут использоваться в качестве дополнительной аргументации, но исследование показало, что в политической коммуникации в Сети чаще их используют как полноценную и единственную аргументацию в посте. Второй характерной для постов о Горбачеве стала аргументация, апеллирующая к массам, – 31,9 %. В постах с негативной оценкой личности первого президента авторы ссылаются на мнение масс о Горбачеве как о предателе, подразумевая, что, если так думает большинство сограждан, переживших его эпоху, значит не может быть по-другому. В постах с позитивной риторикой о Горбачеве в качестве мнения масс рассматриваются «люди во всем остальном, цивилизованном мире», где Горбачева «боготворили», в отличие «от обиженных граждан бывшего Советского Союза». Такие два мнения нередко встречались сазу в одном посте именно в виде двусторонней аргументации, апеллирующей к массам, – как, например, в Telegram-канале Депутатские будни 8.

Наиболее характерной тактикой аргументации для постов о памятнике на Лубянке стало обращение к морали (41,5 %). В сравнении с дискуссией о Горбачеве этот показатель особенно выделяется (лишь в 9,7 % постов о Горбачеве нам встретилась аргументация, апеллирующая к морали). В контексте моральной аргументации наиболее часто звучали мысли о том, что сегодня общество должно не «полировать» собственное прошлое, а принимать его целиком, даже если в нем было мало хорошего и героического. Наиболее яркий пример аргументации, апеллирующей к морали, представлен телеграм-каналом МАРДАН, автор пишет: «…гораздо хуже тщеславия, когда монументы превращаются в средство идеологической борьбы» 9.

Рис. 4. Тактика аргументации

Fig. 4. Tactics of argumentation

При сравнении тактик аргументации в описательных и оценочных постах были замечены интересные закономерности. Наиболее распространенной тактикой во всех видах постов стала аргументация к здравому смыслу (табл. 3). В описательных постах наиболее часто встречалось обращение к традиции и истории (75 % – о Горбачеве, 63,6 % – о памятнике), а также к массам (45,8 и 45,5 %). В оценочных постах активнее всего использовалась аргументация, апеллирующая к личности, причем именно при разговоре о смерти Горбачева эта тактика стала наиболее используемой и составила 50 % (в сравнении с 33,3 % о памятнике). В оценочных же постах о памятнике на Лубянке наблюдалось обилие аргументов, апеллирующих к морали – 50 %, против 14,6 % моральной аргументации в реакциях на смерть Горбачева.

Таблица 3

Тактика аргументации в описательных и оценочных постах, %

Tactics of argumentation in descriptive and evaluative posts, %

Table 3

|

Тактика аргументации |

Смерть Горбачева |

О памятнике на Лубянке |

||

|

описательные посты |

оценочные посты |

описательные посты |

оценочные посты |

|

|

Обращение к традиции и истории |

75 |

45,8 |

63,6 |

53,7 |

|

Обращение к авторитету |

20,8 |

14,6 |

0 |

9,3 |

|

Обращение к интуиции |

8,3 |

18,8 |

9,1 |

14,8 |

|

Обращение к вере /к будущему |

8,3 |

10,4 |

18,2 |

9,3 |

|

Обращение к здравому смыслу |

58,3 |

41,7 |

45,5 |

51,9 |

|

Обращение ко вкусу |

4,2 |

2,1 |

9,1 |

11,1 |

|

Обращение к морали |

0 |

14,6 |

0 |

50 |

|

Обращение к аудитории |

16,7 |

33,3 |

9,1 |

27,8 |

|

Обращение к личности |

20,8 |

50 |

18,2 |

33,3 |

|

Обращение к массам |

45,8 |

25 |

45,5 |

20,4 |

|

Обращение к силе |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Обращение к незнанию |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Обращение к жалости |

8,3 |

2,1 |

0 |

1,9 |

|

Обращение к статистике / точным данным |

4,2 |

4,2 |

0 |

3,7 |

|

Обращение к Гитлеру |

0 |

0 |

0 |

1,9 |

Таким образом, исследование показало, что контекстуальная аргументация в целом более распространена в политической коммуникации в Telegram, чем некорректная, даже если сравнивать отдельно описательные и оценочные посты. При анализе событий и при выражении реакции на них даже в более эмоциональных текстах авторы склоняются к тактикам аргументации, которые строятся на логике и рациональном мышлении.

После изучения тактики аргументации в политической коммуникации в Telegram нам необходимо было понять, какую схему (или форму) используют авторы каналов для придания большей убедительности используемым аргументам.

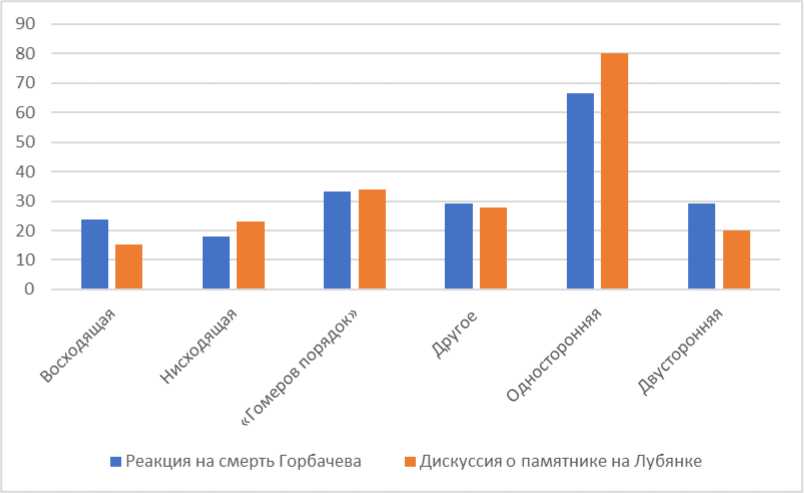

В результате изучения постов в политических телеграм-каналах не обнаружилось закономерностей, которые явно преобладали бы в политической коммуникации в контексте усиления или ослабления аргументов (рис. 5).

%

Рис. 5. Способ аргументации

Fig. 5. Method of argumentation

Восходящий и нисходящий типы встречались с примерно одинаковой частотой (в постах о Горбачеве: 23,6 % постов с восходящей аргументацией и 15,4 % – с нисходящей, а в постах о памятнике – 18 и 23,1 % соответственно). «Гомеров порядок» оказался более распространенным – 33,3 и 33,8 % постов. По количеству предлагаемых позиций авторы постов о смерти Горбачева и о памятнике на Лубянке использовали одностороннюю аргументацию в три раза чаще, чем двустороннюю (табл. 4).

При более детальном рассмотрении способов аргументации в описательных и оценочных постах было выявлено, что в первых с большим отрывом закономерно фигурирует двусторонняя аргументация, в то время как во вторых – односторонняя. Эти результаты можно расценивать как одну из основных особенностей политической коммуникации на этой платформе, что доказывает ее фрагментированность: авторы телеграм-каналов чаще всего продвигают свою точку зрения и занимаются аналитикой событий через призму этого мнения.

Таблица 4

Способ аргументации в описательных и оценочных постах, %

Table 4

Method of argumentation in descriptive and evaluative posts, %

|

Способ аргументации |

Смерть Горбачева |

О памятнике на Лубянке |

||

|

описательные посты |

оценочные посты |

описательные посты |

оценочные посты |

|

|

Восходящая |

16,7 |

27,1 |

27,3 |

13 |

|

Нисходящая |

20,8 |

18,8 |

27,3 |

22,2 |

|

«Гомеров порядок» |

29,2 |

35,4 |

36,4 |

33,3 |

|

Другое |

37,5 |

25 |

9,1 |

31,5 |

|

Односторонняя |

50 |

75 |

63,6 |

83,3 |

|

Двусторонняя |

45,8 |

18,8 |

36,4 |

16,7 |

Для выделения более четких способов и тактик аргументации, которые могут описать особенности именно политической аргументации в Telegram, в «другом» (29,2 и 27,7 %) мы выделили несколько наиболее ярких схем и способов, которые мы обнаружили в ходе кон-тент-анализа, что может быть использовано в дальнейших исследованиях.

-

1. Несколько сильных аргументов – невозможно причислить аргументацию ни к «нисходящей», ни к «восходящей», ни к «Гомерову порядку», поскольку в посте вся аргументация является сильной.

-

2. Аргументация привязана к выходу на современность – аргументы, апеллирующие к истории, вне зависимости от порядка возрастания или убывания их силы ведут к финальному и наиболее яркому аргументу, привязанному к современности.

-

3. Сначала даны аргументы, а затем главный тезис в финале – тактика, при которой позиция автора эксплицитно не выражается в посте до самого его финала.

-

4. Аргументация двух сторон, далее - мнение автора - разновидность двустороннеодносторонней аргументации, при которой автор представляет аргументы «за» и «против», при этом называет, к какому мнению склоняется больше (и даже приводит дополнительные аргументы – к примеру, привязанные к его собственному опыту).

-

5. Чередование «тезис - аргумент» - выражается в виде графического выделения основной мысли, а далее – подкреплении ее аргументацией. В посте такая схема повторяется несколько раз.

-

6. Единственный аргумент, остальное - «ругательная» оценка . Такой способ аргументации основывается на обращении к аудитории или к личности, а затем сопровождении эмоционально окрашенными оценками автора (в том числе с использованием бранной лексики).

-

7. Описание проблемы + аргументация в поддержку мнения автора . Посты с такой схемой аргументации начинаются с вводной информации с описанием события или проблемы – своеобразной подготовки аудитории к тому, что будет обсуждаться. После вступления автор переходит к выражению своего мнения и односторонней аргументации.

-

8. Сильнейшая аргументация, апеллирующая к аудитории . Центральным приемом в данном способе аргументации становится «заигрывание» с мнениями, чувствами и настроениями аудитории. Обращение к аудитории – единственная используемая автором тактика аргументации.

-

9. Чередование нескольких тактик аргументации . Определенные тактики аргументации сменяются по одной схеме.

В постах с реакцией на смерть Горбачева и на дискуссии о памятнике наиболее популярными способами аргументации, выделенными нами в «другом», стали 1) использование нескольких сильных аргументов (37,5 и 50 % соответственно) и 2) привязка аргументов к выходу на современность (37,5 и 31,8 %). «Аргументация двух сторон, далее – мнение автора» оказалась значительно популярнее в постах о Горбачеве (31,3 %), а «сильнейшая аргументация, апеллирующая к аудитории» (27,3 %) и «чередование двух конкретных тактик аргументации» (13,6 %) встречались лишь в постах о памятнике. Стоит отметить, что сравнение этих способов и тактик аргументации в описательных и оценочных постах не позволило выявить явные тенденции.

Полученные в ходе проведения контент-анализа результаты позволяют далее представить авторскую классификацию аргументационных моделей в Сети, которую мы смогли составить на основе выявления наиболее характерных особенностей аргументации в постах по двум выбранным событиям. Нами были выделены четыре модели, каждая из которых соответствует конкретной цели, которую может преследовать автор: 1) объяснить суть события; 2) обратиться к аудитории, чтобы подвести ее к определенным мыслям о событии; 3) представить глубоко субъективное (личное) отношение к событию; 4) раскритиковать противоположное мнение о событии. Возможны и гибридные форматы, когда в одном посте встречаются основные элементы нескольких моделей. Кратко опишем четыре основные модели.

Первую модель аргументации в политическом дискурсе в Telegram, призванную наиболее объективно описать политическое событие, условно предлагаем назвать реалистической . В рамках данной модели в описательных постах наблюдается нейтральная тональность, и события рассматриваются либо на общественном уровне, либо уровень рассмотрения в таких текстах не определяется. Жанр данных постов можно отнести к традиционно аналитическому.

Полагаем, что автор обращается к реалистической модели аргументации, когда перед ним стоит задача доступно представить аудитории (в том числе не «подкованной» в политических вопросах) предпосылки, мотивы, расстановку сил, тенденции, прогнозы и т. п. Для этого авторы используют двухстороннюю и рациональную аргументацию, представляя обе точки зрения на реакционное событие. «Реалистическая» модель аргументации предполагает текстовый формат, но с использованием жирного шрифта в заголовке, курсива и прочих приемов для расстановки основных смысловых акцентов и придания посту структуры. В таких постах авторы чаще всего используют рациональную аргументацию (в том числе в обосновании собственной точки зрения, что не исключается в данной модели): аргументы, апеллирующие к традиции и истории, к статистике и точным данным и, что наиболее характерно, к здравому смыслу.

Вторая модель – рефлективная . Используется авторами для анализа событий с намерением предложить аудитории конкретный ракурс видения политического события. Описательные посты могут быть «нейтральными» и могут подразумевать некоторую оценку автора (положительную или негативную). Уровень рассмотрения события может как не определяться, так и быть общественным или групповым (вероятнее всего в данных постах уровень рассмотрения события будет смешанным). Что касается тактики аргументации, в рамках «рефлективной» модели авторы используют корректную аргументацию: обращение к традиции и истории, к морали и, что является главным индикатором данной модели, к вере / будущему. В свои посты авторы закладывают мысль о том, что лучше всего «рассудит (или покажет) время». Однако наибольший акцент сделан на конкретной ошибочной тактике аргументации – обращению к аудитории. «Рефлективные» посты, оформленные риторическими вопросами и жирным шрифтом, обращены к аудитории и концентрируются на аргументации с выходом на современность, заставляя читателей рассматривать событие с точки зрения прошлого, настоящего или будущего. Более того, авторами активно используется обобщение «мы», с помощью которого стирается четкая граница с аудиторией.

Третья модель – субъективная – раскрывает суть события через личное отношение автора. Такие посты содержат черты аналитических текстов, однако по жанру больше напоминают эссе – из-за субъективного подхода к раскрытию темы, а также иногда особой атмосферы доверительного отношения к аудитории. В оценочных постах содержится негативная или позитивная лексика (в зависимости от личного отношения автора к событию, вытекающего из личного опыта). Субъективный уровень рассмотрения события либо преобладает, либо является весомым в сочетании с элементами общественного или группового уровня. В «субъективных» постах авторы используют как эмоциональный, так и рациональный характер аргументации: в большей степени это обращение к личности, аудитории, интуиции и вере / будущему. Данные посты чаще всего представлены в текстовом виде с делением на небольшие логические части.

Наконец, четвертую модель аргументации в политической онлайн-коммуникации мы обозначили как критическая : авторы используют ее для опровержения иной точки зрения с целью критики. В рамках данной модели наиболее часто встречаются текстовые посты, которые могут содержать репосты или ссылки на другие посты. Для них характерно использование небольших абзацев и риторических вопросов. В «критических» постах авторы могут рассматривать события на всех трех уровнях. Отметим, что для аргументации своего мнения в подавляющем большинстве постов авторы обращаются к некорректной аргументации: к личности (на грани личных оскорблений), массам, традиции и истории (но с искажениями).

Общественно-политические каналы занимают отдельную нишу в русскоязычном Telegram и являются ценным объектом изучения как данной платформы, так и сетевой аргументации в целом.

В предыдущих работах, посвященных тактикам убеждения в Сети, авторы единогласно отмечали преобладание эмоциональной аргументации как ключевой характеристики общения в онлайн-пространстве [Poster, 1997; Аникина, Хруль, 2015]. Однако для политических дискуссий в Telegram такие выводы оказались не актуальны. Несмотря на преобладание оценочных постов, авторы в большей степени доказывают свою точку зрения через рациональную аргументацию – обращение к традиции и истории, здравому смыслу и т. д. Обе описанные выше тенденции в отношении формата и содержания постов характерны лишь для текстов политической онлайн-коммуникации, которые в разговоре об интернет-аргумента-ции необходимо рассматривать как отдельный феномен, не подчиненный общим правилам интернет-коммуникации.

Наиболее эффективной аргументацией в политических дискуссиях в Telegram, тем не менее, является односторонняя эмоциональная аргументация – обращение к личности, массам и т. д. Таким образом, авторы постов обращаются к корректной аргументации в ущерб эффективности, но не качества материалов. Наше исследование подтвердило гипотезу о том, что особую популярность среди пользователей имеют посты, которые поддерживают определенную точку зрения [Perloff, 2017].

Для сетевой политической коммуникации актуальны четыре модели аргументации: реалистическая, рефлективная, субъективная и критическая. Эти модели впервые выделены в контексте сетевой аргументации. В зависимости от цели автора все модели в разной степени подразумевают оценку автора и использование ошибочной аргументации в порядке возрастания. Наиболее эффективными моделями оказались реалистическая и критическая.

Классификация моделей аргументации в Сети открывает новые возможности для перспективных исследований сетевого убеждения – к примеру, для сравнительного анализа моделей политической аргументации с аргументацией в других сферах, выстраивания параллелей между политической аргументации онлайн и оффлайн или в рамках сравнения политической аргументации на разных платформах с учетом особенностей аудитории, а также в свете грядущих общественно-политических событий.

Список литературы Модели аргументации в текстах общественно-политических телеграм-каналов

- Аникина М. Е., Хруль В. М. Особенности аргументации в текстах массовой интернет-коммуникации: опыт структурного и содержательного анализа // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2015. № 3. С. 3-23.

- Волков A. A. Теория риторической аргументации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 396 с.

- Володенков С. В. Трансформация современных политических процессов в условиях цифровизации общества: ключевые сценарии // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13, № 2. С. 6-24.

- Зимарин О. А. Альтернативные каналы коммуникации как новый тренд получения политической информации (на примере политических Telegram-каналов) // Социально-гуманитарные знания. 2020. № 4. С. 250-257.

- Ивлев Ю. В. Теория и практика аргументации. М.: Проспект, 2009. 288 c.

- Косоруков А. А., Осипов В. С. Механизмы социально-политической мобилизации молодежи на примере российских, белорусских и китайских Телеграм-каналов // Право и политика. 2021. № 9. С. 176-197.

- Ляховенко О. И. Телеграм-каналы в системе экспертной и политической коммуникации в современной России // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2022. № 1. С. 114-144.

- Приходько А. И. Специфические черты в медиа // Научные ведомости. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 18 (215). С. 25-30.

- Тертычный А. А. Модели аргументации в современных медиатекстах // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2016. № 6. C. 46-69.

- Трофимова Н. А., Манукян Я. А., Мегрешвили Т. Г., Рязановский Л. М., Шустова С. В., Сюткина Н. П. Рацио и эмоцио в повседневной коммуникации. СПб.: Изд-во РХГА, 2020. 170 c.

- Copi I. M. Introduction to Logic. N. Y.: Macmillian, 1994. 290 p.

- Dahlberg L. Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation // New Media & Society. 2007. Vol. 9, no. 5. P. 827-847.

- Fishcheva I. N., Goloviznina V. S., Kotelnikov E. V. Traditional Machine Learning and Deep Learning Models for Argumentation Mining in Russian Texts // Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference “Dialogue 2021”. Moscow, 2011. P. 1-13.

- Goodnight G. T. Critical Thinking in a Digital Age: Argumentation and the projects of new media literacy // OSSA Conference Archive. 2009. No. 58. P. 1-12.

- Kobayashi K. Relational Processing of Conflicting Arguments: Effects on Biased Assimilation // Comprehensive Psychology. 2016. No. 5. P. 1-13.

- Lahti E. The rhetorics of the immigration debate. Helsinki: Uni. of Helsinki Press, 2019. 262 p.

- Perloff M. R. The dynamics of persuasion communication and attitudes in the 21st century. 6th ed. N. Y.: Routledge, 2017. 627 p.

- Poster M. Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere // Porter D. (ed.) Internet Culture. L.: Routledge, 1997. P. 201-218.

- Toulmin S. The Uses of Argumentation. Cambridge: Cambridge Uni. Press, 2003. 247 p.

- Walton D. N. Fundamentals of critical argumentation. Cambridge: Cambridge Uni. Press, 2006. 343 p.