Модели цветного металлопроизводства западной и восточной зон ямной культурно-исторической области

Автор: Дегтярева А.Д., Рындина Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обобщены данные аналитического изучения цветного металла ямной культурно-исторической области двух ареалов - западного (Северное Причерноморье) и восточного (Южный Урал и Среднее Притоболье) - методами спектрального, атомно-эмиссионного, микрорентгеноспектрального, металлографического анализов. Приведенные материалы показали существование двух различных моделей металлопроизводства ямных племен, объясняющихся направленностью векторов историко-металлургических контактов, наличием доступной рудной базы, сохранением традиционных технологий или же выработкой инновационных методов обработки мышьяковой бронзы. Черты определенного технологического сходства между уральской и причерноморской металлообработкой прослежены лишь на ранней стадии развития северопричерноморского центра металлопроизводства. Металлопроизводство ямных племен Северного Причерноморья в последующем демонстрирует иные технологические традиции получения орудий и украшений из низколегированной мышьяковой бронзы, поступающей из западных сырьевых источников. Уральские мастера использовали приемы литья крупных орудий из местной каргалинской окисленной меди в открытые и составные закрытые формы с высокотемпературными режимами термообработки.

Металлопроизводство, эпоха ранней бронзы, северное причерноморье, южный урал, ямная культурно-историческая область

Короткий адрес: https://sciup.org/143169006

IDR: 143169006

Текст научной статьи Модели цветного металлопроизводства западной и восточной зон ямной культурно-исторической области

Основной вклад в исследование цветного металла ямной культурно-исторической области IV–III тыс. до н. э. был сделан Е. Н. Черных, давшим в ряде работ обобщающую характеристику очагам металлопроизводства (Черных, 1966. С. 58–65; 2007. С. 46–55; Chernykh, 1992. P. 85–91). С металлопроизводством ямников, по мнению Е. Н. Черных, было связано два очага: металлургический ямно-полтавкинский с зоной распространения продукции в Южном Приуралье, Нижнем и Среднем Поволжье, а также нижнеднепровский. Последний очаг http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.256.58-74

являлся металлообрабатывающим, зона распространения продукции охватывала приднепровские области Северного Причерноморья ( Chernykh , 1992. P. 85). На деятельность ямно-полтавкинского очага, по мнению исследователя, определенное воздействие оказали кавказские центры, в первую очередь – майкопский очаг. Кроме того, наблюдались связи с трансильванскими центрами при посредничестве степных, более западных племен. Орудия раннего и среднего бронзового века из памятников Молдавии (21 экз., в числе которых 9 ямных) были исследованы Л. Б. Орловской с точки зрения химического состава, поиска возможных сырьевых источников ( Орловская , 1990). Исследователь пришла к выводу о преобладании в коллекции балканского металла, не исключая (но в значительно меньшей степени) кавказского влияния.

Существенное дополнение в изучение технологических традиций древнего населения вносят данные металлографического анализа, позволяющие выяснить способы литья, температурные режимы обработки, а в ряде случаев и характер исходного сырья. В статье впервые проводится сопоставление традиционных технологий обработки цветного металла в регионах ямной КИО, значительно отдаленных территориально. Аналитически исследован цветной металл Южного Урала и Северного Причерноморья, происходящий в основном из погребальных комплексов; из слоев поселений изучены единичные экземпляры.

Химический состав изделий определен методами спектрального (59 ан.; лаборатории ИА РАН, ИИМК РАН), атомно-эмиссионного спектрометрического (41 ан.; спектрометр PGS-2Б Carl Zeiss; ИНХ СО РАН), микрорентгеноспектрального анализов (7 ан.; анализатор Camebax SX50; кафедра минералогии МГУ им. М. В. Ломоносова). Технология изготовления изучена с применением методов оптической микроскопии с использованием микроскопов МИМ 7, Axio Observer D1m Zeiss, микротвердомера ПМТ-3M на кафедре археологии МГУ им. М. В. Ломоносова и лаборатории ФИЦ Тюменского научного центра СО РАН (101 ан.). Методика исследования изделий из меди и мышьяковых бронз подробно изложена в работах Н. В. Рындиной и А. Д. Дегтяревой ( Рындина , 1998; Дегтярева , 2010).

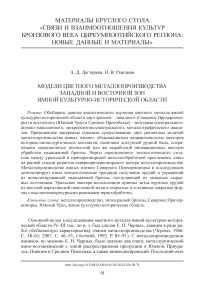

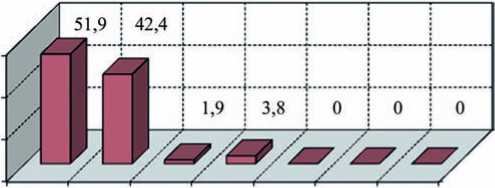

Пробы и срезы для аналитического изучения металла ямной культуры Северного Причерноморья были собраны Н. В. Рындиной в 60–80-х гг. XX в. после проведения работ крупных новостроечных археологических экспедиций на юге Украины. Изделия из цветного металла, обнаруженные в погребальном и в значительно меньшей степени поселенческом инвентаре (пос. Михайловское) ямных памятников Северо-Западного Причерноморья, вполне традиционны для выделенных вариантов культурной области ( Рындина, Дегтярева , 2018). Черешковые долота с упором-утолщением, тесла трапециевидной формы с расширенными к лезвию боковыми гранями, шилья с упором относятся к категории массовых изделий, типичных для всех очагов Циркумпонтийской металлургической провинции (рис. 1). Маркирующими типами ямной металлообработки обширной степной восточноевропейской зоны являлись ножи с выделенным прямоугольным черенком, лезвием листовидной или треугольной формы, проволочные височные подвески, круглые бляхи с пуансонным орнаментом, пронизи-обоймы. Специфика набора инвентаря причерноморских ямных памятников заключалась в появлении достаточно оригинальных форм бритв с изогнутым

Рис. 1. Орудия труда и украшения ямной КИО Северного Причерноморья

1–3 – тесла; 4, 5 – черешковые долота; 6–25 – ножи; 26, 27 – бритвы; 28 – наконечник стрелы; 29–45 – шилья; 46–51 – бляхи; 52–55 – подвески; 56 – обойма

1, 4 – м-к Подо-Калиновка; 2, 9, 12, 27, 30–33, 37 – пос. Михайловское; 3, 5, 24, 26, 29 – м-к Сватово; 6 – м-к Чкаловский; 7 – м-к Червоный Яр; 8, 35 – м-к Ясски; 10, 14, 42 – м-к Волчанск; 11 – Высокая могила; 13, 46, 47, 49, 50 – м-к Отрадный; 15, 48 – м-к Широкая Балка; 16–18, 34, 45, 53, 54 – м-к Виноградное; 19 – м-к Майоровка; 20 – м-к Вильноулановка; 21, 36, 44 – м-к Верхняя Тарасовка; 22 – м-к Новофилипповка; 23, 39 – Балковский курган; 25, 40 – м-к Любимовка; 28 – м-к Новокаменка; 38 – м-к Касперовка; 41 – м-к Выводово; 43 – м-к Марьевка; 51 – м-к Новая Одесса IV; 52, 56 – м-к Семеновка; 55 – м-к Стрюковка или заступообразным лезвием, черешкового наконечника стрелы, в сосредоточении на западе ареала серебряных круглопроволочных височных подвесок в 1; 1,5; 2; 3 и 5 оборотов, крупных бронзовых блях с пуансонным орнаментом с солярной символикой – концентрических окружностей, вписанных друг в друга, крестов, разделяющих диск на четыре сектора, в которых выбиты линии, малые окружности, Т-образные фигуры. При этом истоки древнеямных украшений – проволочных височных подвесок, круглых бляшек с пуансонным орнаментом, пронизей-обойм – просматриваются в очагах энеолита Балка-но-Карпатья, в том числе в инвентаре трипольских, постмариупольских памятников (Рындина, 1998). Ямные племена Северного Причерноморья имели культурно-металлургические контакты с синхронными культурами шнуровой керамики, проявляющиеся в распространении ножей ямного облика в памятниках культур Глина и Коцофэнь, а также моравской группы круга культур шнуровой керамики (Иванова, 2014). Связи причерноморского населения ям-ной культуры с центральноевропейскими культурами шнуровой керамики выявлены С. В. Ивановой в нескольких аспектах – импортах, подражаниях в керамике и в наличии ямных погребений в ареале культур шнуровой керамики (Там же. С. 11–18).

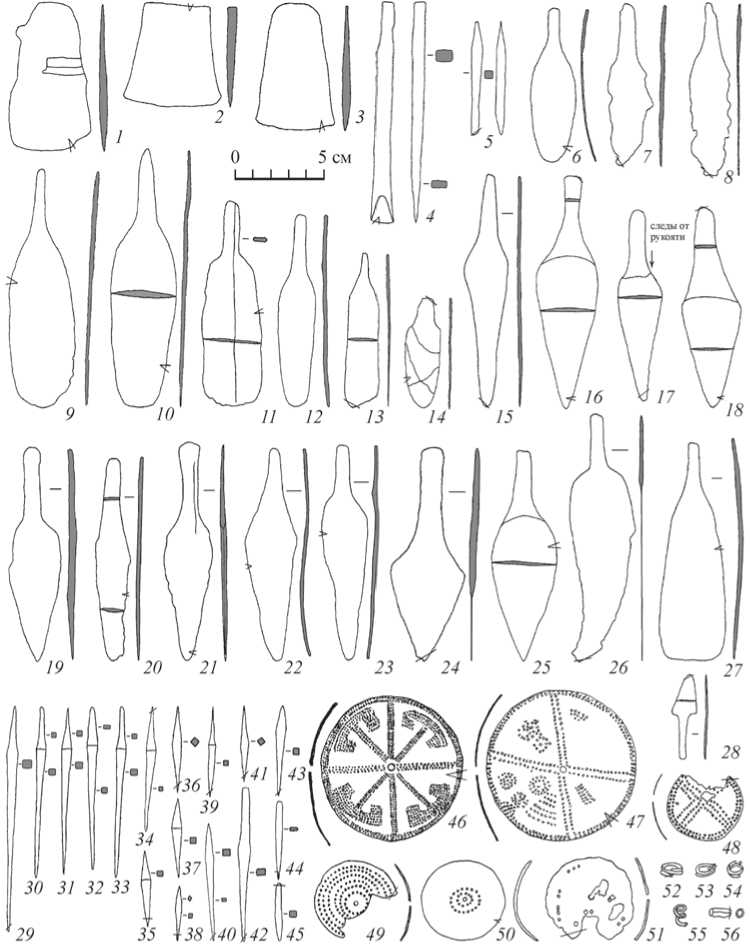

Исследования химического состава ямного металла Северного Причерноморья позволили выделить три металлургические группы: мышьяковой бронзы с содержанием мышьяка 0,1–8 % (87,0 %), чистой меди (5 предмета; 9,3 %), оло-вянно-мышьяковой бронзы с содержанием олова 2–8 %, мышьяка 0,25–0,37 % (2 экз.; 3,7 %). На графике корреляции концентраций примесей As–Ni в металле изделий ямной культуры достаточно четко видно, что подавляющее большинство сделано из низколегированных мышьяком бронз с содержанием As в пределах от 0,1 до 4,5 % (рис. 2). Лишь у двух экземпляров отмечена концентрация мышьяка в пределах 8 %. Прямая корреляция между примесями мышьяка и никеля не обнаружена, в отличие от майкопского металла, где зачастую она хорошо просматривается; процентные содержания никеля достаточно низки – в основном до 0,06 %. В то время как украшения изготовлены только из мышьяковой бронзы и серебра, орудия труда получены преимущественно из мышьяковой бронзы, примерно десятая часть – из чистой окисленной меди (5 предметов) и 2 изделия – наконечник стрелы и шило – из комплексной оловянно-мышьяко-вой бронзы.

Несколько орудий были проанализированы методом микрорентгеноспектрального анализа на микрозондовом анализаторе Camebax SX50 для определения элементного состава металла, а также для уточнения состава и характера микровключений сульфидов. Помимо определений 12 принятых элементов, были получены также данные по содержанию урана, который был обнаружен в низких концентрациях в сотых – десятитысячных долях процента в металле трех ножей из 54 проанализированных предметов. Присутствие урана в бронзе может являться косвенным свидетельством в пользу кавказского импорта изделий, поскольку майкопский металл, по данным аналитического исследования Н. В. Рындиной и И. Г. Равич, часто содержал подобную примесь. Наличие урана исследователи объяснили использованием при легировании меди самородного мышьяка, который, как и никелевые арсениды, присутствует в даховских

Рис. 2. График корреляции концентраций примесей As, Ni в металле ямной культуры Северного Причерноморья и в белореченских рудах Закубанских рудопроявлений Северного Кавказа, обогащенных ураном (Рындина, Равич, 2012. С. 9–12).

Выявляя возможные сырьевые источники меди, следует обратить внимание на то, что территориально западные балкано-карпатские рудники расположены в ареале ямной культурно-исторической общности. В связи с продвижением ям-ных племен в западном направлении, обусловленным, по мнению С. В. Ивановой, освоением новых пастбищ и поиском медных месторождений, довольно рано – на раннем этапе ямной культуры на рубеже IV–III тыс. до н. э. – в Бал-кано-Карпатье появляются ямные комплексы, которые С. В. Иванова выделила в отдельный «Балкано-Карпатский вариант ямной историко-культурной области» ( Иванова , 2014. С. 18). Картографирование могильников, проведенное исследователем, наглядно показало характер расселения ямных племен вблизи месторождений меди и серебра Пруто-Карпатского региона, Трансильвании, Баната, Фракии (Там же. Рис. 1). Достаточно рано ямные племена появляются на территории Болгарии, даты по 14С определены рамками 3100–2450 гг. до н. э. ( Keiser, Winger , 2015. P. 127, 128).

При плавке окисленных руд в качестве раскислителей для снижения содержания кислорода в меди ямные металлурги, как показали данные микрорентгеноспектрального анализа1, могли использовать сульфидные руды: реальгар (As4S4), аурипигмент (As2S2), арсенопирит (FeAsS). Оловянная бронза поступала, вероятно, в виде сырья или готовых изделий из центров культур шнуровой керамики, где ее использование зафиксировано, в частности, в памятниках подкарпатской, стжижовской культур и типа Почапы – в концентрациях олова до 10 % (Рындина, 1980. С. 31, 32. Рис. 5). Грейзеновые месторождения олова имелись в Рудных горах Западных Карпат (Романова и др., 1993. С. 98).

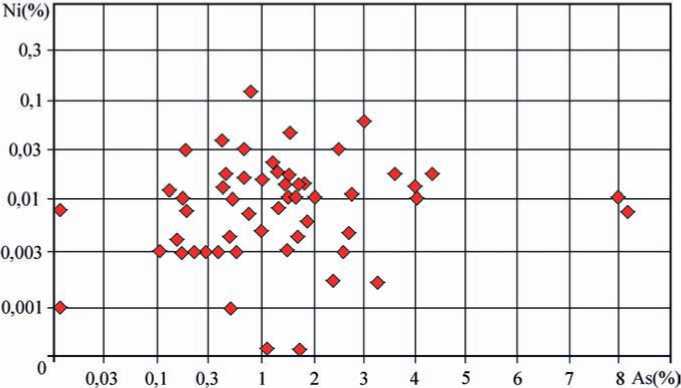

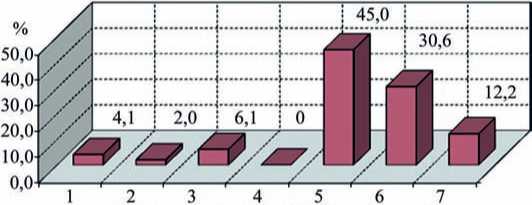

Обобщение статистических данных металлографического анализа показало, что у ямных кланов Северного Причерноморья превалировали кузнечные технологии получения орудий и украшений (77,6 % всех изделий), в то время как следы литья в формах с доработкой изделий с обжатием 50–60 % были обнаружены в микроструктурах примерно около четверти изделий (22,4 %) (рис. 3). Для ранней металлообработки ямного населения Приднестровья и Донецкого региона – на примере металла из могильников Сватово, Ясски (втор. пол. IV тыс. до н. э.) ( Rassamakin, Nikolova , 2008) – характерно использование окисленной меди в сочетании с литейными технологиями, в единичных случаях – ковки в режимах предплавильных температур, а также частое упрочнение рабочей части орудий. В этих технологических приемах прослеживаются позднетрипольские традиции обработки металла ( Рындина , 1998. С. 190–192).

Рис. 3. Распределение металла Южного Урала и Северного Причерноморья по технологическим схемам и видам термической обработки

1 – литье + ковка с обжатием 50–60 % при температуре 600–800 °C; 2 – литье + ковка с обжатием 50–60 % при температуре 900–1000 °C; 3 – ковка с обжатием 80–90 % при температуре 600–800 °C; 4 – ковка с обжатием 80–90 % при температуре 900–1000 °C; 5 – литье + ковка с обжатием 50–60 % + сварка при температуре 600–800 °C; 6 – литье + ковка с обжатием 50–60 % + сварка при температуре 900–1000 °C; 7 – холодная ковка с обжатием 70–80 %; 8 – литье в форме; 9 – ковка с обжатием 80–90 % с нагревом до 400–500 °C; 10 – ковка с обжатием 80–90 % с нагревом до 600–700 °C; 11 – литье + ковка с обжатием 50–60 % с нагревом до 600–700 °C; 12 – неполная горячая ковка с обжатием 80–90 % при 250–400 °C; 13 – литье + ковка с обжатием 50–60 % с нагревом до 400–500 °C

% 60,0

40,0

20,0

Южный Урал и Притоболье

1 2 3 4 5 6 7

0,0

Северное Причерноморье

Виды режимов термообработки давлением

Рис. 4. Распределение металла Южного Урала и Северного Причерноморья по видам термической обработки давлением

1 – горячая ковка при температуре 600–800 °C; 2 – горячая ковка при температуре 900– 1000 °C; 3 – холодная ковка; 4 – без доработки; 5 – ковка с нагревами до 400–500 °C; 6 – ковка с нагревами до 600–700 °C; 7 – ковка при 250–400 °C

Металлопроизводство следующего – позднего – этапа демонстрирует почти полную унификацию и стандартизацию получения орудий и украшений из низколегированной мышьяковой бронзы в процессе формообразующей ковки, в меньшей степени – с использованием литейных технологий в односторонних формах с последующей доработкой с нагревами до 400–500 °C, что вполне оправдано характером используемого сырья. Украшения (бляхи, часть подвесок), а также частично ножи и бритвы изготавливали ковкой с нагревами до 600–700 °C, получая при этом качественные, без выраженных дефектов изделия. При получении серебряных и бронзовых подвесок использовали прием волочения проволоки через глазок при температуре начала рекристаллизации металла. В эпоху раннего металла мышьяковую бронзу возможно было получить лишь при совместной плавке окисленных и сульфидных руд (теннантит, арсенопирит и др.). Процентное содержание мышьяка в готовом металле определялось возможностями добавления сульфидов к окисленным минералам в различных весовых соотношениях и выбором режимов термообработки. Именно поэтому во избежание улетучивания окислов мышьяка западные ямные мастера предпочитали преимущественно низкотемпературный режим обработки металла давлением до 400–500 °C (более 63 % исследованных изделий; рис. 4). Таким

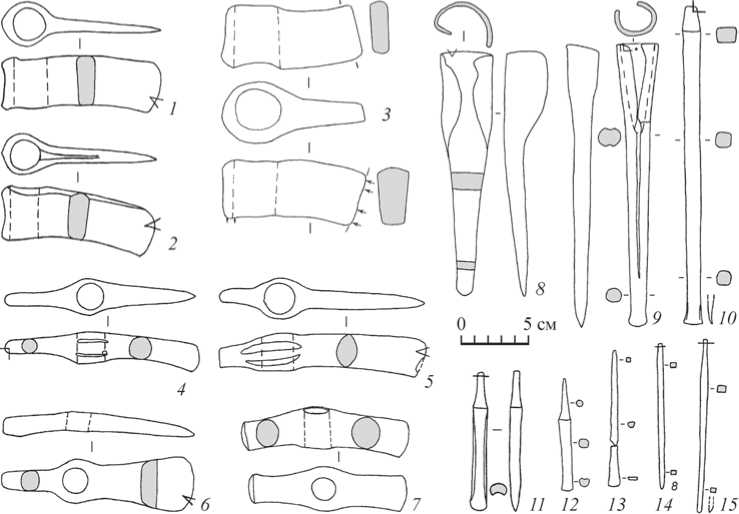

Рис. 5. Орудия труда ямной КИО Южного Урала

1–3 – втульчатые топоры; 4, 5 – топорики-клевцы; 6 – тесло-молоток; 7 – двуобушковый молоток; 8 – втульчатая кирка; 9 – втульчатое долото; 10–15 – черешковые долота

1 – м-к Тамар-Уткуль VIII; 2, 9, 12, 13 – м-к Тамар-Уткуль VII; 3 – Княженское, сл. нах.; 4 – м-к Нижнепавловский V; 5 – м-к Илекский; 6, 11 – м-к Барышников; 7 – м-к Увак; 8 – м-к Мустаево V; 10 – м-к Пятилетка; 14, 15 – м-к Болдыревский I образом, совершенно отчетливо видны черты своеобразия металлопроизводства у ямных групп Северного Причерноморья, использующих привозную мышьяковую бронзу, серебро из западных источников и выработавших собственные традиции обработки металла, приспособленные к характеру исходного сырья.

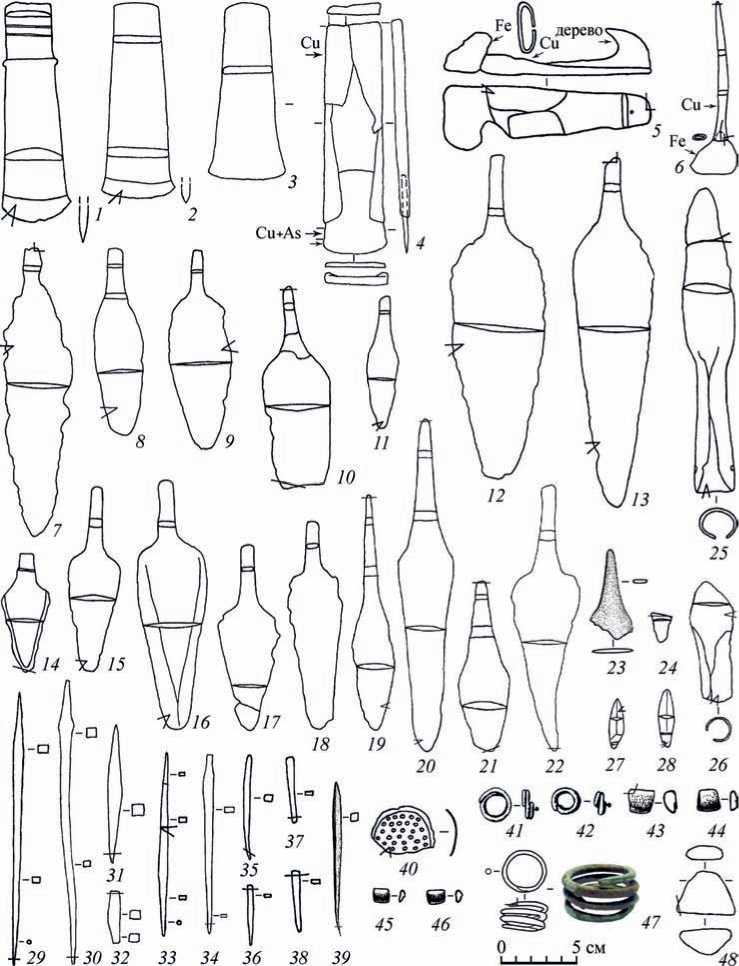

Сопоставляя полученные данные со сведениями по развитию металлопро-изводства ямной группы Волго-Уралья, необходимо отметить, что инвентарный комплекс восточных ямных племен содержит более металлоемкие орудия, в числе которых проушные топоры, клевцы, молотки, массивные ножи, кирки, наконечники копий ( Моргунова , 2014; Богданов , 2004). Для приуральского центра характерны выработанные именно здесь специфические формы медного и железного инвентаря. В составе коллекций присутствуют изделия своеобразной формы, не имеющие полных аналогов в синхронных культурах, – наиболее ранние в евразийской зоне формы: втульчатые кованые наконечник копья, долото (возможно, кирка), топорики утевского типа, молоток, тесло-молоток, биметаллические медно-железные тесло-рубанок, бритва, медно-бронзовое тесло (рис. 5; 6). Биметаллические орудия происходят также из могильников

Рис. 6. Орудия труда и украшения ямной КИО Южного Урала и Среднего Притоболья

1–4 – тесла; 5 – тесло-рубанок; 6 – бритва; 7–24 – ножи; 25, 26 – наконечники копий; 27, 28 – наконечники стрел; 29–39 – шилья; 40 – бляшка; 41, 42, 47 – подвески; 43–46 – обоймы; 48 – слиток

1, 11 – м-к Барышников; 2, 6, 9, 16, 18, 33–35, 40, 44–46 – м-к Тамар-Уткуль VII; 3 – м-к Першинский; 4, 20, 26, 27, 48 – м-к Убаган 1; 5, 7, 13, 14, 25 – м-к Болдыревский I; 8 – м-к Мустаево V; 10, 36–38, 43 – м-к Герасимовка II; 12 – м-к Изобильное I; 15, 29, 41, 42 – м-к Тамар-Уткуль VIII; 17 – м-к Увак; 19, 21, 32, 28 – пос. Убаган 2; 22, 30, 31 – м-к Скворцовка; 23, 39, 47 – пос. Турганикское; 24 – м-к Линевка III

4 – основа из меди, рабочая часть – Cu+As; 5, 6 – основа из меди, рабочая часть – Fe; 41, 42 – Fe

Утевский I и Кутулукский III – стилет и шило с фрагментами железа. Маркирующими типами ямной металлообработки обширной степной восточноевропейской зоны являлись ножи с выделенным прямоугольным черенком, лезвием листовидной или треугольной формы, тесла, черешковые долота, проволочные височные подвески, круглые бляхи с пуансонным орнаментом, пронизи-обоймы.

Морфолого-типологическое изучение приуральских металлических изделий свидетельствует об опосредованной морфологической близости некоторых форм орудий и украшений изделиям, происходящим из очагов Балкано-Карпатской металлургической провинции. К их числу относятся молоток, тесло-молоток, тесла, бляхи с пуансонным орнаментом, круглопроволочные подвески в несколько оборотов, впервые появившиеся и бытовавшие в очагах Кукутени-Триполье, Гумельница, мариупольской культуры. Присутствие крупных металлоемких орудий в волго-уральских могильниках следует объяснить наличием богатой сырьевой базы – Каргалинских рудников, по соседству с которыми расположены могильники ямных племен, иногда зафиксированные и на территории самого рудного поля ( Черных и др ., 2002. С. 58). Освоение Каргалинских рудных месторождений, относящихся к числу наиболее значительных на территории Евразии в эпоху бронзы, являлось одним из важнейших факторов, влиявших на специфику экономического и социального развития ямного населения Приуралья.

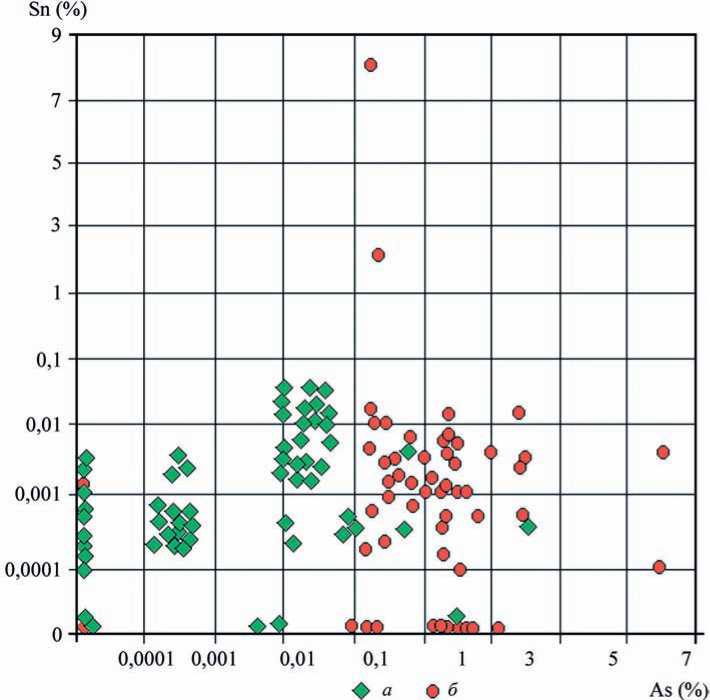

Данные атомно-эмиссионного спектрометрического исследования, а также результаты спектрального анализа металла Южного Урала и Среднего Притоболья позволили выделить две металлургические группы: чистой меди (41 предмет; 91,1 %) и мышьяковой бронзы (4 находки; 8,9 %). Орудия труда, изготовленные из низколегированной мышьяком бронзы, имеют примесь As в пределах 0,75–4,5 %. На корреляционном графике концентраций примесей As, Sn в металле ямной КИО Южного Урала и Северного Причерноморья показано разделение цветного металла этих ареалов по линии концентрации As 0,1 % (рис. 7). Слева на графике от линии As 0,1 % группируются южноуральские ям-ные образцы, обедненные этим элементом, справа – причерноморские с концентрациями As до 8 %. В число изделий из сплава Cu–As входят два ножа, шило, а также комбинированное тесло с лезвием из мышьяковой бронзы и туловом из окисленной меди. Состав металла изделий из чистой окисленной меди в целом соответствует проанализированным Е. Н. Черных материалам ямно-полтав-кинского очага, который им однозначно связывается с крупнейшими в Евразии рудными разработками Каргалинского горно-металлургического центра в Оренбуржье ( Черных , 2007. С. 46–55). Металлургическая группа мышьяковых бронз, по мнению Е. Н. Черных, может иметь кавказское происхождение, однако все же кавказские мышьяковые бронзы особого значения в ямной металлообработке не имели ( Chernykh , 1992. P. 90, 91). Одна из наиболее значимых особенностей приуральского металлопроизводства – частое использование железа для изготовления орудий труда и украшений (23,4 % общего количества изделий, почти четвертая часть коллекции). В двух случаях Н. Н. Терехова выявила использование метеоритного железа, причем разных типов – для формовки биметаллического тесла-рубанка и железного долота; для остальных предметов определения отсутствуют ( Терехова и др ., 1997. С. 38, 39).

Рис. 7. График корреляции концентраций Sn, As в ямном металле Южного Урала и Северного Причерноморья а – Южный Урал; б – Северное Причерноморье

Статистическая обработка результатов металлографического анализа позволила выделить восемь ведущих технологических схем изготовления орудий труда и украшений ямной культуры Приуралья, при этом основными являлись первая и вторая (рис. 3). Особенности металлопроизводства ямного населения Южного Урала проявились в использовании преимущественно литейных технологий – получении орудий в процессе литья в формах с последующей кузнечной доработкой при 600–800 °C или в режиме предплавильных температур 900– 1000 °C, сопровождающихся средними степенями обжатия металла – 50–60 % (73,0 %; почти три четверти изделий). Приуральские ямные племена, в отличие от причерноморских, широко использовали литье в открытые и составные закрытые формы – односторонние с плоскими крышками, двустворчатые, трехсоставные, с использованием вставного стержня для получения втулок. Сходство технологических вариантов изготовления изделий, проявляющееся в наличии развитой литейной технологии чистейшей окисленной меди, использовании высокотемпературных режимов отжига металла при 900–1000 °C, а также морфологический облик некоторых категорий металлических предметов свидетельствуют в пользу импульса из западных балкано-карпатских очагов металлообработки (позднетрипольских?), по крайней мере – на раннем этапе развития ямной культуры, связанных, возможно, с процессами миграции кланов металлургов (Дегтярева, 2010. С. 58–60; Моргунова и др., 2010. С. 143–150).

Кузнечные процессы протекали в режиме горячей ковки – либо при температурах красного каления металла 600–800 °C (51,9 %), либо при предплавильных температурах 900–1000 °C (42,4 %) (рис. 4). Виртуозное владение кузнечными навыками позволяло мастеру эмпирически определять необходимую температуру, не допуская пережога металла и кузнечного брака. Последний был связан в единичных случаях с явлениями избыточного окисления при нагревах или же водородной болезнью. Как правило, рабочие окончания ударных и режущих орудий упрочнялись преднамеренным наклепом с целью повышения твердости металла. Очевидно, что своеобразие инвентаря, использование местных рудных источников на Каргалах, единообразных приемов технологии на протяжении всех трех этапов развития культуры позволяют классифицировать приуральский очаг как металлургический с разделением труда в рамках кланово-производственных объединений: горняков, металлургов, литейщиков-кузнецов.

Судя по морфологическим и технологическим особенностям, кавказское влияние просматривается действительно слабо, за исключением случаев прямого импорта вещей и получения сырья из мышьяковой бронзы в виде слитков для единичных орудий. Возможно, кавказское воздействие сказалось на заимствовании некоторых форм изделий (например, топориков-клевцов), но при этом изготовленных с использованием местного сырья и технологий. Майкопские технологические традиции (превалирование высоколегированных мышьяковых, мышьяково-никелевых бронз, кузнечных схем с низкотемпературной обработкой металла с последующими отжигами и обязательным упрочнением лезвийной части, редкие технологии явно малоазиатского происхождения) в среде ямных популяций Приуралья не были зафиксированы ( Рындина, Равич , 2012).

Выводы

Западный и восточный ямные очаги металлопроизводства отличались выраженным своеобразием в технологии производства, что объяснимо с точки зрения наличия доступной местным племенам рудной базы, сохранения традиционных технологий, адаптированных к сырьевым источникам (уральское и отчасти приднестровское ямное население) или же перехода к инновационной модели получения бронзовых изделий, получившей распространение в широкой зоне от Балкано-Карпат до Поволжья и Калмыкии. Черты определенного технологического сходства между уральской и причерноморской металлообработкой прослежены лишь на ранней стадии развития северопричерноморского центра металло-производства (Ясски, Сватово) в характерном использовании окисленной меди в сочетании с литейными технологиями, ковки в режимах предплавильных температур, а также частом упрочнении рабочей части орудий. В этих технологических приемах прослеживаются позднетрипольские традиции обработки металла.

Полученные результаты, подкрепленные морфолого-типологической характеристикой инвентаря, позволили классифицировать северопричерноморский центр металлопроизводства как металлообрабатывающий, хотя исследователи допускают возможность эксплуатации медистых песчаниковых руд Донбасса населением ямной общности, несмотря на отсутствие соответствующих свидетельств на древних рудниках ( Бровендер , 2016. С. 8, 9). Ведущим направлением металлургических контактов ямных племен Северного Причерноморья является западное – балкано-карпатское, где сосредоточены разнообразные окисленные, сульфидные руды, содержащие мышьяк, месторождения олова, серебра, активно разрабатывающиеся еще в энеолите, затем в раннем бронзовом веке, откуда в основном и поступало сырье. В эпоху ранней бронзы благодаря контактам с сопредельными культурными образованиями (Эзеро, Усатово, культуры шнуровой керамики) появляется новая модель организации металлопроизводства, которая фактически закрепляется до окончания среднего бронзового века и проявляется в использовании в степной зоне Восточной Европы низколегированных мышьяковых бронз, кузнечных и, в меньшей степени, литейных технологий изготовления инвентаря. Определенная часть металла, незначительная по объему, поступала из кавказской рудной зоны, в пользу чего свидетельствует обнаружение урана в составе трех изделий.

Становление в Приуралье самостоятельного центра металлопроизводства происходило в эпоху ранней бронзы – с проникновением кланов металлургов из западных (скорее – позднетрипольских) очагов металлообработки и освоением каргалинских рудных залежей меди наряду с развитием технологических традиций обработки окисленной меди, начиная от выплавки металла и вплоть до трудоемких режимов высокотемпературной обработки давлением. По сути, в Приуралье на всех этапах существования культуры происходили процессы возврата к архаичным, но чрезвычайно трудоемким технологиям западного энеолита – переработке, плавке окисленной меди. Уральские мастера использовали приемы литья крупных металлоемких орудий в открытые и составные закрытые формы. При обработке орудий и украшений давлением зачастую применяли высокотемпературные режимы отжига металла при 900–1000 °C, не допуская пережога и чрезмерного окисления меди. Мышьяковая бронза употреблялась значительно реже.

И, таким образом, на основании всего вышеизложенного совершенно очевиден вывод о незначительном влиянии майкопской металлургии на возникновение металлопроизводства у ямных племен Урала.

Гипотеза о значительной роли носителей майкопско-новосвободненской общности в зарождении металлургии в Волго-Уралье и Северном Причерноморье базировалась в основном на морфологии орудийного комплекса, хронологическом приоритете майкопских племен, временном разрыве (хиатусе) в 500 лет между Балкано-Карпатской и Циркумпонтийской металлургическими провинциями, обоснованном группой российских исследователей (Черных и др., 2000); хиатус является общепринятым фактом и в балканской археологической литературе, где его продолжительность определяется иногда даже в 700 лет (см., например: Görsdorf, Bojadziev, 1996; Bojadžiev, 1998).

Однако, как показали последующие исследования Е. Н. Черных, как таковой этот хронологический разрыв, по сути, отсутствует. По его данным, трипольские памятники этапа С1 (3800–3100 гг. до н. э.) частично синхронны памятникам ям-ной КИО и, в частности, наиболее ранним древностям волго-уральского ареала и Северо-Западного Причерноморья (наиболее ранние даты XXXIII–XXXI вв. до н. э.) ( Черных , 2008. С. 44. Рис. 6). Таким образом, сама возможность передачи технологических традиций западными племенами ямным металлургам теоретически могла существовать.

Список литературы Модели цветного металлопроизводства западной и восточной зон ямной культурно-исторической области

- Богданов С. В., 2004. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург: УрО РАН. 286 с.

- Бровендер Ю. М., 2016. Донецький гiрничо-металургiйний центр доби бронзи: автореф. дис. … д-ра iст. наук. Київ: IA НАНУ. 30 с.

- Дегтярева А. Д., 2010. История металлопроизводства Южного Зауралья в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука. 162 с.

- Иванова С. В., 2014. Балкано-карпатский вариант ямной культурно-исторической области // РА. № 2. С. 5-20.

- Моргунова Н. Л., 2014. Приуральская группа памятников в системе волжско-уральского варианта ямной культурно-исторической области. Оренбург: ОГПУ. 348 с.

- Моргунова Н. Л., Гольева А. А., Дегтярева А. Д., Евгеньев А. А., Купцова Л. В., Салугина Н. П., Хохлова О. С., Хохлов А. А., 2010. Скворцовский курганный могильник. Оренбург: Оренбург. пед. ун-т. 160 с.

- Орловская Л. Б., 1990. Спектроаналитическое исследование цветного металла эпохи ранней бронзы Молдовы (предварительные итоги) // Яровой Е. В. Курганы энеолита - эпохи бронзы Нижнего Поднестровья. Кишинев: Штиинца. С. 241-245.

- Романова Э. П., Куракова Л. И., Ермаков Ю. Г., 1993. Природные ресурсы мира. М.: МГУ. 304 с.

- Рындина Н. В., 1980. Металл в культурах шнуровой керамики украинского Предкарпатья, Подолии и Волыни // СА. № 3. С. 24-42.

- Рындина Н. В., 1998. Древнейшее металлообрабатывающее производство Юго-Восточной Европы. М.: Эдиториал УРСС. 288 с.

- Рындина Н. В., Дегтярева А. Д., 2018. Цветной металл ямной культурно-исторической области из памятников Украины: морфология и технология изготовления // SP. № 2. С. 317-346.

- Рындина Н. В., Равич И. Г., 2012. Археология о металлопроизводстве майкопских племен Северного Кавказа (по данным химико-технологических исследований) // ВААЭ. № 2. С. 4-20.

- Терехова Н. Н., Розанова Л. С., Завьялов В. И., Толмачева М. М., 1997. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе. М.: Металлургия. 320 с.

- Черных Е. Н., 1966. История древнейшей металлургии Восточной Европы. М.: Наука. 144 с. (МИА; № 132.)

- Черных Е. Н., 2007. Каргалы: феномен и парадоксы развития. Каргалы в системе металлургических провинций. Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. М.: Языки славянской культуры. 200 с. (Каргалы; т. V.)

- Черных Е. Н., 2008. Формирование евразийского "степного пояса" скотоводческих культур: взгляд сквозь призму археометаллургии и радиоуглеродной хронологии // АЭАЕ. № 3. С. 36-53.

- Черных Е. Н., Авилова Л. И., Орловская Л. Б., 2000. Металлургические провинции и радиоуглеродная хронология. М. 95 с.

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В., Луньков В. Ю., 2002. Археологические памятники на Каргалах // Каргалы. Т. 1: Геолого-географические характеристики. История открытий, эксплуатации и исследований. Археологические памятники / Отв. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 56-75.

- Bojadžiev J., 1998. Radiocarbon dates from Southeastern Europe and the cultural processes during the fourth millennium BC // James Harvey Gaul: In Memoriam. Sofia: James Harvey Gaul Foundation. P. 349-370. (In The Steps of James Harvey Gaul; vol. 1.)

- Chernykh E. N., 1992. Ancient metallurgy in the USSR. Cambridge: Cambridge University press. 335 p.

- Görsdorf J., Bojadziev J., 1996. Zur absoluten Chronologie dеr bulgarischen Urgeschichte // Eurasia Antiqua. Bd. 2. S. 105-173.

- Kaiser E., Winger K., 2015. Pit graves in Bulgaria and the Yamnaya Culture // Praehistorische Zeitschrift. № 90 (1-2). P. 114-140.

- Rassamakin Yu. Ya., Nikolova A. V., 2008. Carpathian Imports in the Graves of the Yamnaya Culture on the Lower Dnieper. Some Problems of Chronology and Connections in the Black Sea Steppes During the Early Bronze Age // Import and Imitation in Archaeology. Langenweißbach: Beier & Beran. P. 51-88. (Schriften des Zentrums für Archäologie undkulturgeschichte des Schwarzmeerraumes; 11.)

- Lomonosov Moscow State University