Модели институционализации присвоения в обществе

Автор: Малахов Р.Г.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 5 (23), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится сравнительный анализ двух моделей функционирования экономики, основанных на разных формах собственности: частной и государственной. Сравниваются идеальные модели, фактическая реализация моделей, также идеальные модели сравниваются с фактической реализацией.

Частная собственность, государственная собственность, присвоение

Короткий адрес: https://sciup.org/142178638

IDR: 142178638

Текст научной статьи Модели институционализации присвоения в обществе

Вопрос о форме институционализации присвоения обсуждается уже не одно столетие. Данный вопрос рассматривается не только в экономической науке, но и в философии, социологии, политологии, беллетристике. По своей сути дилемма сводится к выбору: частная или общественная (государственная, казенная) собственность. Две названные формы присвоения легли в основу моделей институционализации присвоения. В проводимых нами исследованиях данные модели называются марксистской и неоинституциональной. Марксистская модель основана на общественной собственности, а нео-институциональная - на частной.

Сложность проведения сравнительного анализа заключается в том, как его необходимо проводить, чтобы сравнения выглядели корректно. Мы принимаем основные методологические установки для проведения сравнительного анализа, которые можно найти в коллективной монографии «Анализ экономических систем: основные теории хозяйственного порядка и политической экономии», где некорректными признаются перекрестные сравнения одной идеальной модели с практической реализацией конкурирующей модели [1].

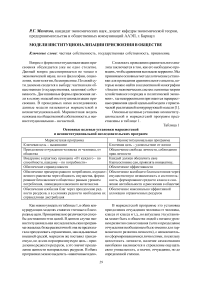

Основные целевые установки неоинституциональной и марксистской программ представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые установки марксистской и неоинституциональной исследовательских программ

|

Марксистская программа |

Неоинституциональная программа |

|

Ключевая цель - выживание |

Ключевая цель - удовольствие от жизни |

|

Преодоление отчуждения человека от человека, от общества |

Обеспечение свободы личности, соблюдения прав личности |

|

Внедрение в практику принципа «От каждого - по способности, каждому - по потребности» |

Каждый должен обеспечить свое благосостояние сам, проявлять инициативу, |

|

Обеспечение справедливости |

Обес п ечение эффективности |

|

Обеспечение примерно равного потребления, имущественного равенства через общность имущества, формирование бесклассового общества с равным уровнем потребления, ликвидация классового антагонизма |

Обеспечение всеобщего благосостояния через имущественную независимость и состоятельность, формирование среднего класса и снижение нестабильности и расслоения в обществе |

|

Обеспечение изобилия благ через преодоление редкости ресурсов, а в условиях редкости необходима их справедливая дистрибуция |

Обеспечение максимально эффективной аллокации ограниченных ресурсов |

Как можно увидеть из таблицы 1, в обеих конкурирующих моделях ставятся этичные и благородные цели. Принципиально различаются способы достижения этих целей. В данном случае нео-институциональная исследовательская программа оказалась более реалистичной: она не предполагала преодолевать ограничения, накладываемые внешней средой, марксизм же поставил грандиозную, но до сих пор нереализуемую цель - преодоление редкости ресурсов, а это значит преодоление ценности материальных ресурсов. В обеих программах можно выделить «навязчивые идеи».

В марксистской программе это установка преодоления отчуждения человека от человека, класса от класса и т.д., но актуальна эта установка может быть в обществе людей с низким уровнем развития самосознания (хотя и преодоление отчуждения необходимым было именно для гармоничного развития личности), с неокончательно сформировавшимися личностями, поскольку целостность личности, наличие самосознания неизбежно выливаются в стремление ощущать свою уникальность, а значит, отчуждение, но до определенной степени.

Навязчивая же идея неоинституционализма заключается в обеспечении максимально возможной свободы для личности, которая и рассматривается как одно из основных естественных прав, в критике коллективизма, как это можно увидеть, например, в работе Р. Скидельски «Дорога от рабства» [2].

В основе стремления к максимальной свободе лежит пресуппозиция о рациональности человека, но она является исключительно теоретико-экономической. Если даже принять посылку о рациональности человека, то свобода становится кандалами в том плане, что она гарантирует равенство прав при неравенстве стартовых условий, а выиграет тот, согласно логике, у кого ресурсов на старте больше.

Тезис о необходимости минимизации государственного регулирования, о необходимости реализации принципа либерализма для достижения благосостояния общества, состоящего из рациональных субъектов, является сам по себе абсурдным утверждением. Его рацио нальное зерно состоит только в том, что он отражает интересы крупных собственников, «высшего-высшего» класса, который, при -крываясь этим тезисом, берет на себя роль конституирования отношений собственности, как, впрочем, и разработки институциональных рамок для всего общества, в первую очередь, в своих интересах.

Учитывая вышеизложенные аргументы, нельзя не признать частичную значимость как неоинституциональных, так и марксистских целевых установок. Сравнение идеальных моделей не позволяет признать какую-либо более этичной, «правильной», марксистская модель в идеале является менее реалистичной, нежели неоинституциональная.

В таблице 2 представлены основные не соответствия между ключевыми теоретически -ми посылками рассматриваемых моделей построения экономики и практическими результатами их применения, как можно увидеть, такие противоречия присутствуют в обеих моделях.

Таблица 2

Сравнение теоретических аспектов моделей и их практической реализации

|

Марксистская программа |

Неоинституциональная программа |

||

|

теоретические посылки |

практическая реализация |

теоретические посылки |

практическая реализация |

|

коллективизм |

скрытность, блат, недоносительство, круговая порука |

индивидуализм |

благодушие, доносительство |

|

коллективная или общественная полезность наиболее значимы |

нанесение значительного вреда обществу ради личной выгоды, «несунство», выполнение многих мероприятий «для галочки» |

полезность индивидуальна |

денежное измерение полезности - ключевое |

|

материализм, материальное содержание собственности |

принесение материальной выгоды в жертву идее |

идеализм, идеальное понимание собственности |

материальная выгода -наиболее значима |

|

партийность |

стремление создать безклассо-вое общество через уравнивание |

собственность -исключительное право |

включение в доступ большинства |

|

цель - ликвидация редкости ресурсов |

возникновение значительного дефицита товаров и услуг |

редкость ресурсов - реальность |

обеспечение достатка для большого количества граждан |

|

диктатура пролетариата и в интересах пролетариата |

диктатура номенклатуры, уклонение и пролетариата, и номенклатуры от закона |

либерализм |

диктатура закона, в некоторых аспектах доходящая до абсурда |

|

все собственники |

номинально собственники все, фактически исключение всех (кроме чиновников) из доступа к собственности как способ снятия классовых противоречий через консервацию бедности |

собственники -индивиды |

распределение собственности между большим количеством собственников, снятие классовых противоречий через создание среднего класса |

В таблице 2 представлена авторская точка зрения на исследовательские программы и их практическую реализацию. Если посмотреть на теоретические посылки и практику экономической жизни общества, то можно заметить, что как в одной, так и в другой исследовательской программе набор противоречий значителен. Эти противоречия являются корнем развития науки, кроме того, именно они свидетельствуют о частичной состоятельности противоречащих исследовательских программ. Результаты реализации неоинституциональной модели оказались более близкими к целевым установкам.

Сравнивая реальное воплощение двух конкурирующих моделей, можно сказать, что более успешной на практике оказалась модель неоин-ституциональная, фактически реализовывавшаяся в экономике стран Западной Европы и Северной Америки. Институт общественной собственности оказался очень эффективным в условиях «догоняющего развития», как его называет В. Иноземцев [3]. Именно этот институт смог обеспечить очень быструю индустриализацию, электрификацию, создание государства, которое могло эффективно соперничать с ведущими развитыми странами на определенном отрезке, но все-таки для общественной собственности характерно отставание в потребительском секторе вследствие ее неспособности стимулировать конкуренцию. Объяснение значимости конкуренции предложено В.П. Горевым, оно заключается в том, что неопределенность рыночной экономики подталкивает к постоянным улучшениям, в то время как определенность плановой экономики с тотальным огосударствлением лишает не только экономических стимулов, но и юридических возможностей, обусловливающих улучшение возможностей, предлагаемых обществу [4].

Стремление к повсеместному распространению определенной идеологии значительно обескровливало советскую экономику: существенные средства тратились на поддержку просоветских режимов, партий. В противовес СССР западный мир был эгоцентричным и смог аккумулировать огромные ресурсы в границах развитых государств, тем самым обеспечив высокий уровень потребления, обладание значительной собственностью, обеспечивающей безбедную жизнь. Здесь возможно высказать следующее мнение: государства Европы и

Северной Америки обеспечили такой высокий уровень потребления для своих граждан за счет жителей бедных государств, что можно говорить о переносе классового антагонизма с внутригосударственного на межгосударственный, или межкультурный, уровень.

По своей сути межгосударственный антагонизм вытекает из цивилизационных противоречий: постиндустриальное общество против общества индустриального или аграрного. Для постиндустриального общества характерно то, что большая часть этого общества - это обладатели определенного капитала, в этих обществах доминирует такой сектор, как услуги, не только вследствие того, что производство настолько эффективно, что количество занятых в индустрии составляет около 15%, а в сельском хозяйстве 1-5%, но и за счет вынесения производственных мощностей в другие страны, которые начинают играть роль рабочего класса. Государства постиндустриального типа - это государства, выполняющие, в значительной степени, функции, связанные с менеджментом и инновациями, производственные функции переданы государствам производственного типа.

Частично сравнение практического воплощения моделей было проведено в таблице 2, но оно проведено с точки зрения соотнесения идеальных целей исследуемых программ и фактического их исполнения. Простое сравнение практического воплощения целей недостаточно для получения адекватных результатов сравнительного анализа фактического состояния рассматриваемых моделей, такое сравнение представлено в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, ключевым аспектом реализации стали установки, которые закладывались в сознание обывателей. Так, в марксистской модели это установка умеренности, следовательно, не допускались излишества, отсюда однотипность товаров, нескрываемый дефицит, открытое давление на человека, непринятие инакомыслия. В неоинституциональной модели установка на удовольствие обусловливала разнообразие товаров, скрытое давление, неявную цензуру, инакомыслие не запрещалось, оно было своеобразной формой интеллектуального гедонизма, но искоренялось при помощи манипуляции, поскольку снижало удовольствие влиятельных групп интересов. Цензура проявлялась в следующем: если твои мысли интерес - ны власть предержащим, ты получаешь удовольствие от этого через высокие гонорары, гранты, высокую зарплату, если неинтересны, пусть даже и гениальны, твоя жизнь пройдет без удо-

Ключевые характеристики двух

вольствий, неполучение удовольствия равно изгнанию из общества, инакомыслие не запрещается, оно признается маргинальным; инакомыслящие подвергаются своеобразному остракизму.

моделей реализации собственности

Таблица 3

|

Сравниваемые параметры |

Марксистская модель |

Неоинституциональная модель |

|

равенство |

в потреблении |

в характере прав |

|

ориентация |

выживание |

удовольствие |

|

товарный ассортимент |

узкий, товары преимущественно однотипные, один-два ценовых сегмента |

широкий ассортимент, выделение многих ценовых сегментов |

|

основные достижения |

товары для военных нужд |

потребительские товары |

|

потребление |

умеренное, но достаточное для удовлетворения базовых потребностей |

максимально возможное, расслоение общества по объемам потребления |

|

эффективность использования ресурсов |

псевдоэффективное использование |

квазиэффективное использование |

|

оплата труда |

квазисправедливая |

псевдосправедливая |

|

ключевые ограничения агентов |

мягкие бюджетные ограничения |

жесткие бюджетные ограничения |

|

дефицит |

явный, открытый дефицит товаров: достаточно средств для оплаты товаров, а товаров нет |

скрытый, замаскированный «дефицит ресурсов»: средств недостаточно, а товаров много |

|

цель производства |

удовлетворение потребностей населения |

удовлетворение платежеспособного спроса |

|

цензура |

официальная (воплощенная в специальных государственных службах) |

финансовая (воплощенная в системе грантов, финансирования избранных направлений исследований) |

|

отношение к норме |

уклонение от нормы |

следование норме |

|

способ воздействия на поступки и сознание |

прямое давление на человека с целью «добровольно-принудительного» принятия нужного бюрократии решения |

манипуляция сознанием, создание установок через СМИ для принятия нужного манипулятору решения |

В рамках неоинституциональной модели норма воспринималась как обязательная, ее исполнение способствовало большей предсказуемости хозяйственной деятельности. Явному влиянию политических элит гораздо проще сопротивляться, стремление от него избавиться превращается в благородную цель, которую во-пло-щают герои-мученики, но что следует за избавлением от явного давления? Выхода может быть только два: либо другое явное давление, более жесткое, осуществляемое другой политической группой, либо давление скрытое, влияние неявное и тем более опасное, не поддающееся сопротивлению. Любой из выходов бессмыслен и нерационален, но реальность не оставляет иного выбора.

Современная Россия находится в состоянии смены модели присвоения, в результате чего существующая модель сочетает в себе признаки обеих рассмотренных моделей и обладает значительным количеством противоречий.

-

1. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономии / под общ. ред. А. Шюллера и Х. Крюссельберга. М., 2006.

-

2. Скидельски Р. Дорога от рабства: об экономических последствиях краха коммунизма. М., 1998.

-

3. Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего». М., 2000.

-

4. Горев В.П. Конструктивная конкуренция. Иркутск, 2002.

Список литературы Модели институционализации присвоения в обществе

- Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономии/под общ. ред. А. Шюллера и Х. Крюссельберга. М., 2006.

- Скидельски Р. Дорога от рабства: об экономических последствиях краха коммунизма. М., 1998.

- Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего». М., 2000.

- Горев В.П. Конструктивная конкуренция. Иркутск, 2002.