Модели интеллектуального анализа семиотических контекстов социально-культурных данных

Автор: Коцюба И.Ю., Покровская Н.Н.

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

Статья в выпуске: 1 (47), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема анализа данных в области социально-культурной сферы на примере социальной мифологии. Проведён теоретический анализ исследований в области влияния мифов и нарративов на совершение выбора модели поведения, отражены подходы в рамках институциональной экономики и социокультурного анализа к пониманию роли мифологической картины мира и восприятия реальности на реализацию поведенческих паттернов в индивидуальном и коллективном действии. Выявлена и обоснована необходимость поиска скрытых закономерностей социологической информации ввиду многообразия данных и их контекстов. В рамках цели развития доказательного подхода к анализу выбора индивидом модели поведения в конкретной ситуации требуется поиск наиболее адекватного подхода и разработка методологии анализа процесса принятия решения индивидом в действительности на основании мифологической картины мира с учётом особенностей исследуемой области. Данная статья посвящена изучению семиотических особенностей социально-мифологического дискурса с применением интеллектуального анализа данных. В работе производится анализ текстовых данных мифологических текстов с использованием методов машинного обучения, графовых моделей. Результаты различных видов анализа интерпретируются с точки зрения семиотики социальной мифологии. В статье приводятся артефакты в виде графических представлений результатов инновационного анализа с содержательной интерпретацией для области социально-культурной сферы.

Социальная мифология, миф, социальные группы, социометрия, культурная семиотика

Короткий адрес: https://sciup.org/140309224

IDR: 140309224 | УДК: 004.056 | DOI: 10.32603/2307-5368-2025-1-78-88

Текст научной статьи Модели интеллектуального анализа семиотических контекстов социально-культурных данных

Введение, цель

Инновационное развитие социально-культурной сферы приводит к необходимости изучения ее различных аспектов и анализа больших данных [1]. Зачастую всесторонний анализ сложных социальных процессов и моделирование социальных групп приводят к выявлению неявных закономерностей, влияющих на их функционирование в сфере общества в целом.

Одним из нетривиальных подходов к изучению понимания функционирования в обществе социальных групп является такой аксиологически нагруженный феномен, как социальная мифология [2]. Объектами анализа в этом научном направлении являются мифы как элементы системы процессов общественного развития [3], оказывающие влияние как на общественное сознание, так и на активизацию деятельности социальных групп [4; 5].

Миф как ресурс непротиворечивого отражения реальности в сознании человека используется человеком на всем протяжении истории, принимая разнообразные формы – от песен, сказаний и сказок до сложных религиозных текстов. Миф выступает инструментом реализации компонента компетентности, позволяющего человеку остановиться в процессе бесконечного познания и начать действовать, обеспечивая нацеленность и готовность.

А. Ф. Лосев понимает под мифом онтологию, осмысление и превращение в понятия (как правило, словесно выраженные, вербализованные) восприятия мира как основания для проживания в нем жизни и осуществления в этом мире (каким он явлен в словах) действий или бездействия. Он считает, что «миф – это подлинная и максимально конкретная реальность» [6, c. 37], которая прекращает про-блематизацию (свойственную рациональному научному мышлению) и «изначально содержит такие смыслы, которые заранее дают ответ на любые вопросы» [7, c. 123].

М. Элиаде считал, что мифологическое мышление снимает ужас перед случайной природой действительности, воспринимаемой как слепая игра случая, беспричинная и произвольная [8, с. 94].

Мифологические представления существовали на определенных стадиях развития практиче ски у всех народов мира. Как явление они появились во времена первобытных людей. В этот период у человека преобладает синкретическое мышление. Иными словами, люди воспринимают окружающий их мир неразрывно с самими собой. Человеку на данном этапе проще воспринимать природу как что-то одушевленное.

У людей проявляется потребность в описании окружающего мира, природных явлений в их причинно-следственной связанности и в целостной картине мира. Для этого они используют образы, которые впоследствии и будут со ставлять мифологию. Поэтому ее можно считать отражением коллективного подсознания народа и способом объяснения мира на ранних стадиях истории человечества.

В трудах Дж. Акерлофа [9], Й. Штиглица [10], Д. Канемана и др. [11] показана прямая связь между совершением выбора в принятии политических и экономических решений и содержанием верований и ценностных ориентаций. В исследовании И. А. Асанова, Д. Хайниш и Т. Луонга [12] доказано, что присутствие ряда сказочных сюжетов определяет экономическое поведение, типичное для культуры народа. Изучение мифологических текстов в экономической науке получило развитие на основе цифровых технологий семантического анализа текста [13].

Мифологическое мышление находится на границе иррационального и рационального, поскольку, с одной стороны, фокусируется на объединении объектов мира на основе вторичных чувственных качеств, а с другой – это попытка объяснить, например, природные явления языком искусственного кода, основанного на опыте человека [14].

По мере взросления человек использует все более разнообразные формы мышления, включая как мифологическое, так и рациональное. Индивид делает выбор между формами мышления в зависимости от их эффективности: затратное, медленное, аргументированное рациональное мышление используется для принятия технологических, инструментальных решений и выполнения сложных задач, в то же время эмоциональное оценочное суждение выносится человеком мгновенно на основании усвоенных в детстве образов и применяется для целеполагания и оценок интуитивного выбора там, где необходимо быстрое принятие решения.

В современном мире мифологические образы часто служат источником вдохновения для многих деятелей искусства. Помимо этого через тексты можно понять основы мировоззрения различных народов, объяснить причины формирования тех или иных ценностей и оценить их влияние на современное общество. Результаты, полученные в ходе анализа мифологических текстов, могут способствовать этому.

Семиотика (или семиология) изучает свойства знаков и знаковых систем. Ее можно считать аналогом математики для социальногуманитарного знания. Поскольку связь между знаком и значением, ему соответствующим, можно встретить почти везде – семиотика является междисциплинарной наукой и может быть применима во многих областях [15].

Согласно культурологу К. Леви-Строссу [16], мифологическое мышление состоит из процесса преобразования чувственного опыта человека посредством семиотической системы. А по причине того, что миф является инструментом, необходимым для функционирования мифологического сознания, считается, что миф сам по себе является семиологической системой.

После переосмысления структуры взаимоотношения между знаком и значением Г. Фреге добавляет третий элемент – смысл [17]. Согласно его концепции, один знак может иметь несколько значений [18]. В исследовании будут рассмотрены мифологические персонажи, представляющие собой знаки в парадигме семиотической системы. Как известно, мифические образы часто расширяются в их интерпретации и понимании: в изобразительном искусстве, в театральном искусстве, при разработке компьютерных игр и т. д. С точки зрения семиотики, у образов со временем появляются добавочные значения, которые мотивируют их эволюцию к условным символам, совмещающим несколько значений [19–21].

Таким образом, для анализа таких данных важно обращать внимание на образы, стоящие за встречающимися знаками. Необходимо верно интерпретировать полученные результаты, учитывая особенности отдельно рассматриваемого народа.

Методы исследования

Данные были собраны из цифровой энциклопедии Mythopedia методом парсинга. Для каждого рассматриваемого мифического персонажа были собраны такие данные, как:

-

1) общий обзор (overview), где кратко описывается основная деятельность персонажа;

-

2) этимология имени (etymology), где описываются основные трактовки имени и его вариации;

-

3) атрибуты (attributes), где описаны физические объекты, имеющие отношение к персонажу;

-

4) семья, семейные связи (family), где называются родительские, супружеские связи, дети и иные родственники;

-

5) мифология (mythology), где приводятся пересказы мифов, в которых персонаж проявляет деятельность.

Для корректного анализа семиотических данных необходимо учитывать культурный контекст каждого из исследуемых народов и интерпретировать результаты в соответствии с этим. Далее будут рассмотрены результаты анализа на примере мифологии ацтеков.

Анализ тонально сти текста является одним из методов компьютерной лингвистики и позволяет выявить в том числе эмоциональ- ную окраску и отношение автора к объекту, описываемому в тексте. Народы, создавая знаковую систему в мифе, формируют имена для персонажей, основываясь на чувственном восприятии того явления, которое хотят описать. Поэтому с целью выявления каких-то особенностей в отношении народов к тем или иным персонажам был рассмотрен текст столбца etymology.

Результаты и дискуссия

С помощью Python и библиотеки NLTK была сформирована функция, присваивающая персонажу значение сентимента из списка: нейтральный, негативный, позитивный. Для удобства интерпретации результатов выведем имя персонажа, результат тональности и краткое описание персонажа. В результате получим таблицу, представленную на рис. 1.

Видно, что в основном все божества имеют позитивную оценку, с точки зрения значений слов, использованных для описания происхождения имени. Два бога имеют негативную оценку: Уицилопочтли (Huitzilopochtli)

|

name |

sentiment |

brief |

|

|

0 |

Chalchiuhtlicue |

Positive |

Prominent Aztec water goddess, patron of newbo... |

|

1 |

Coatlicue |

Neutral |

Aztec fertility goddess wearing a serpent skir... |

|

2 |

Huitzilopochtli |

Negative |

Aztec god of war, who led his people to found ... |

|

3 |

Mictlantecuhtli |

Positive |

Skeletal Aztec god of death who ruled over Mic... |

|

4 |

Mixcoati |

Neutral |

Aztec god of the hunt, inventor of fire, and p... |

|

5 |

Ometeotl |

Positive |

Aztec creator deity, formed of both Ometecuhtl... |

|

6 |

Quetzalcoatl |

Positive |

Aztec Feathered Serpent deity, god of winds an... |

|

7 |

Tezcatlipoca |

Positive |

The "Smoking Mirror,” omnipresent Aztec deity ... |

|

8 |

Tlaloc |

Neutral |

Aztec god of thunder and rain, whose blessings... |

|

9 |

Tonatiuh |

Positive |

The fifth and current sun of the Aztecs, whose... |

|

10 |

Xipe-Totec |

Negative |

The "Flayed One," Aztec god of agriculture, se... |

|

11 |

Xochiquetzal |

Positive |

Youthful Aztec goddess of fertility, sexuality... |

Рис. 1. Результат анализа тональности для ацтекской мифологии

Fig. 1. The result of a tonality analysis for Aztec mythology

Источник: составлено авторами по материалам проведённого исследования.

Source: made by the authors based on the results of the research.

и Шипе-Тотек (Xipe-Totec). Уицилопочтли, хоть и является основателем столицы ацтеков, представляет собой бога войны, что вызывает у людей негативные чувства. Шипе-Тотек же представляется божеством обновления природы, сельского хозяйства, что должно восприниматься позитивно. Однако значение его имени можно перевести как «тот, что со снятой кожей», и считалось, что он насылает на людей болезни и эпидемии. Получается, что, несмотря на положительные аспекты, связанные с его образом, бог, насылающий эпидемии, в большей мере вызывал негативные эмоции народа.

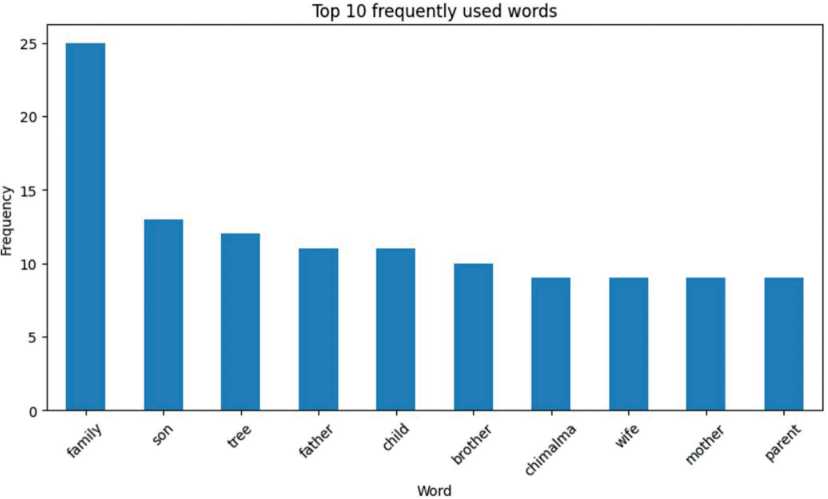

Для понимания того, какие семиотические знаки в большей мере характеризуют особенность системы для конкретного народа, был проведен анализ частотности слов. Для этого датафрейм был дополнен столбцом с токенами, полученными из столбца mythology, затем они были преобразованы в леммы. Из получившегося списка были удалены стоп-слова, характерные для английского языка: союзы, частицы и т. д. Также список стоп-слов был дополнен именами божеств, встречающихся в столбце name.

В результате (рис. 2) видно, что большинство слов можно связать с темой семьи (семья, сын, ребенок, отец, жена).

Можно заключить, что для системы мифологии народа ацтеков важную роль играет семиотический контекст семьи, что следует учитывать при анализе этой культуры.

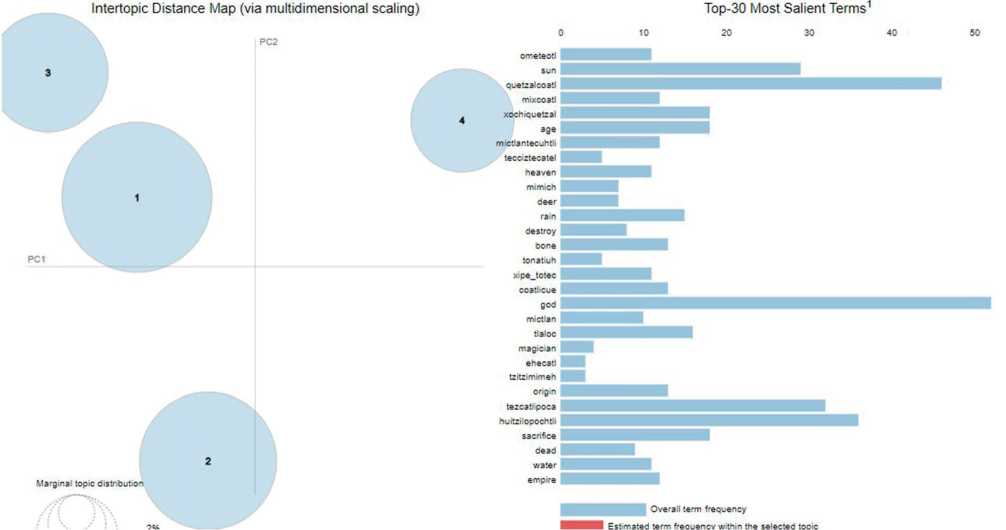

Рассмотрим, какие внутренние темы характерны для мифологии ацтеков. В качестве кластерного анализа было проведено тематическое моделирование, решающее задачу нечеткой кластеризации. Поэтому его интерпретация может вызвать сложности. Был использован метод латентного распределения, принимающий на вход коллекцию «документов». В результате получаем темы, определенные униграммами (или n -граммами) с какой-то вероятностью, и «документы», относящиеся к полученным темам с какой-то вероятностью. Количество тем было задано вручную.

На предыдущих этапах текстовые данные были приведены к виду лемм, также были удалены стоп-слова. Для улучшения результатов тематического моделирования была проведена векторизация, позволяющая преобразовать нечисловые данные в векторные представления, к которым удобнее применять методы машинного обучения. Была создана функция, составляющая биграммы из имеющихся лемм. Большинство лемм остались униграммами, но

Рис. 2. Топ часто встречаемых слов в ацтекской мифологии

Fig. 2. Top frequently encountered words in Aztec mythology

Источник: составлено авторами по материалам проведенного исследования.

Source: made by the authors based on the results of the research.

некоторые были преобразованы в биграммы. Был создан словарь из составленных n -грамм, затем определена частота документов в корпусе. Далее строим модель LDA, задавая количество тем, итерации, корпус и т. д.

Для визуализации тематического моделирования строим Intertopic Distance Map, на которой темы изображены кругами разного диаметра на координатной пло ско сти. Площадь круга пропорциональна количеству слов, относящихся к каждой теме в словаре.

Оптимальным значением для параметра «количество тем» оказалось 4. Таким образом, был построен график, отражающий 4 темы для мифологии ацтеков, не связанных друг с другом (рис. 3).

Затем необходимо интерпретировать темы по выделенным для каждой из них словам. В результате интерпретации был составлен следующий список тем, актуальный для ацтекской мифологии:

-

1) основание великого города ацтеков – Теночтитлана;

-

2) царство мертвых, загробный мир;

-

3) быт людей: охота, выращивание фруктов, овощей и т. д.;

-

4) создание всего мира.

Таким образом, был изучен семиотический контекст, релевантный для мифологии ацтеков. Следует отметить, что LDA-модель была построена неоднократно, и тема основания Теночтитлана во всех моделях имела наибольший диаметр. Это свидетельствует о важности этого сюжета в жизни народа ацтеков.

В одной из сделанных моделей отдельно выделялась тема жертвоприношений. Совмещая это с темой загробного мира, можно говорить об отличном от современного взгляде на смерть у народа ацтеков. Это подтверждает и позитивное отношение к богу смерти (см. рис. 1), выявленное ранее при анализе частотности. Соответственно, смерть в мифологии ацтеков может образовывать отдельный семиотический контекст, так как с ее образом связано многое в мифах.

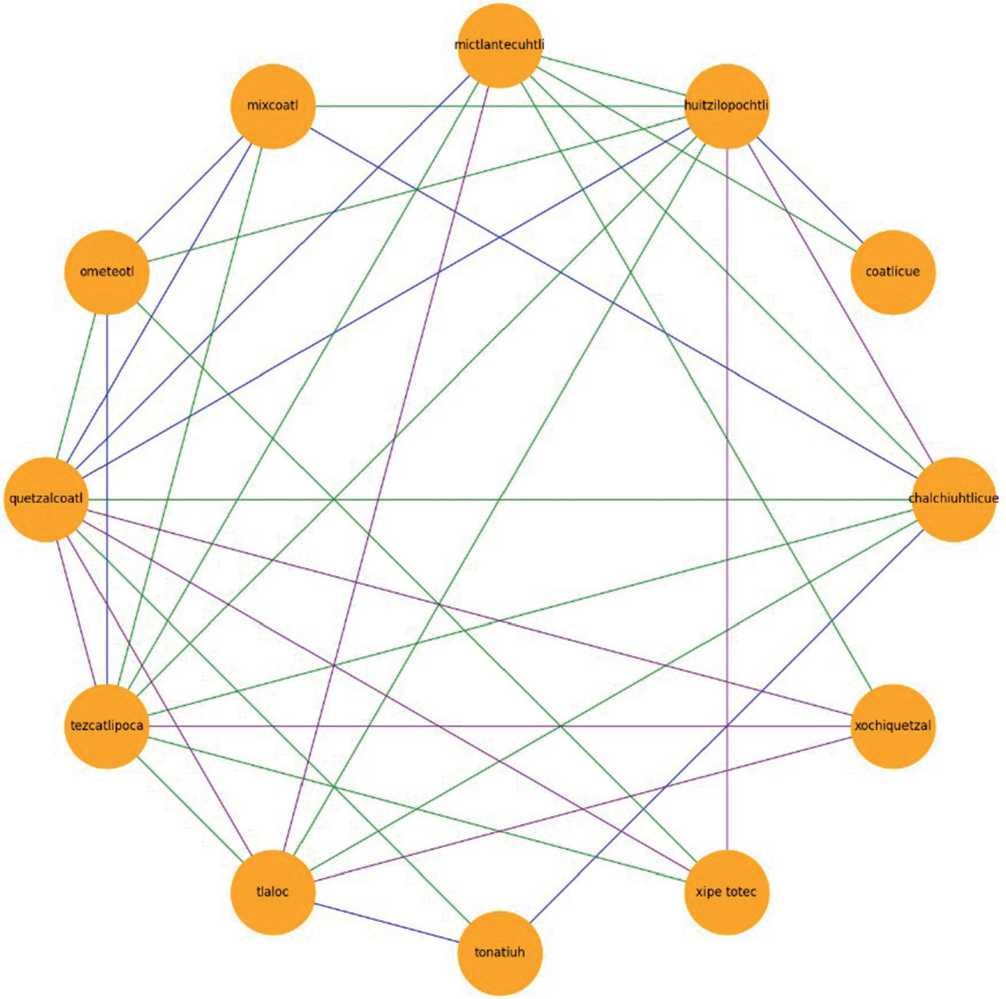

Далее были построены графы, иллюстрирующие взаимоотношения и их характер между персонажами мифологии. Узлы графа формировались из имен, находящихся в столбце names, сравнивались с именами, встречающимися в столбцах mythology и family. Ребра в итоговом графе имеют разный окрас, в соответствии с правилом:

Рис. 3. Тематическое моделирование для ацтекской мифологии

Fig. 3. Mathematical modeling for Aztec mythology

Источник: составлено авторами по материалам проведенного исследования.

Source: made by the authors based on the results of the research.

-

1) если персонажи имеют пересечение только в столбце family, т. е. только родственную связь, ребро окрашивается в фиолетовый цвет;

-

2) если пересечение есть только со столбцом mythology, т. е. персонажи взаимодействуют только в мифе, ребро окрашивается в синий цвет;

-

3) если же персонажам присуща и родственная связь, и взаимодействие в мифе, ребро окрашивается в зеленый цвет.

Таким образом, можно оценить, характерно ли для мифологии активное взаимодействие между персонажами, много ли родственных связей можно наблюдать.

Для начала рассмотрим граф для ацтекской мифологии (рис. 4), которая является одной из наиболее древних и содержит в себе достаточно небольшое количество персонажей.

Семиотический контекст семьи, о котором говорилось на этапе анализа частотности

Рис. 4. Граф для ацтекской мифологии

Fig. 4. A graph for Aztec mythology Источник: составлено авторами по материалам проведенного исследования. Source: made by the authors based on the results of the research.

слов, находит подтверждение и на смоделированном графе, так как превалируют ребра, означающие родственные связи (зеленый и фиолетовый).

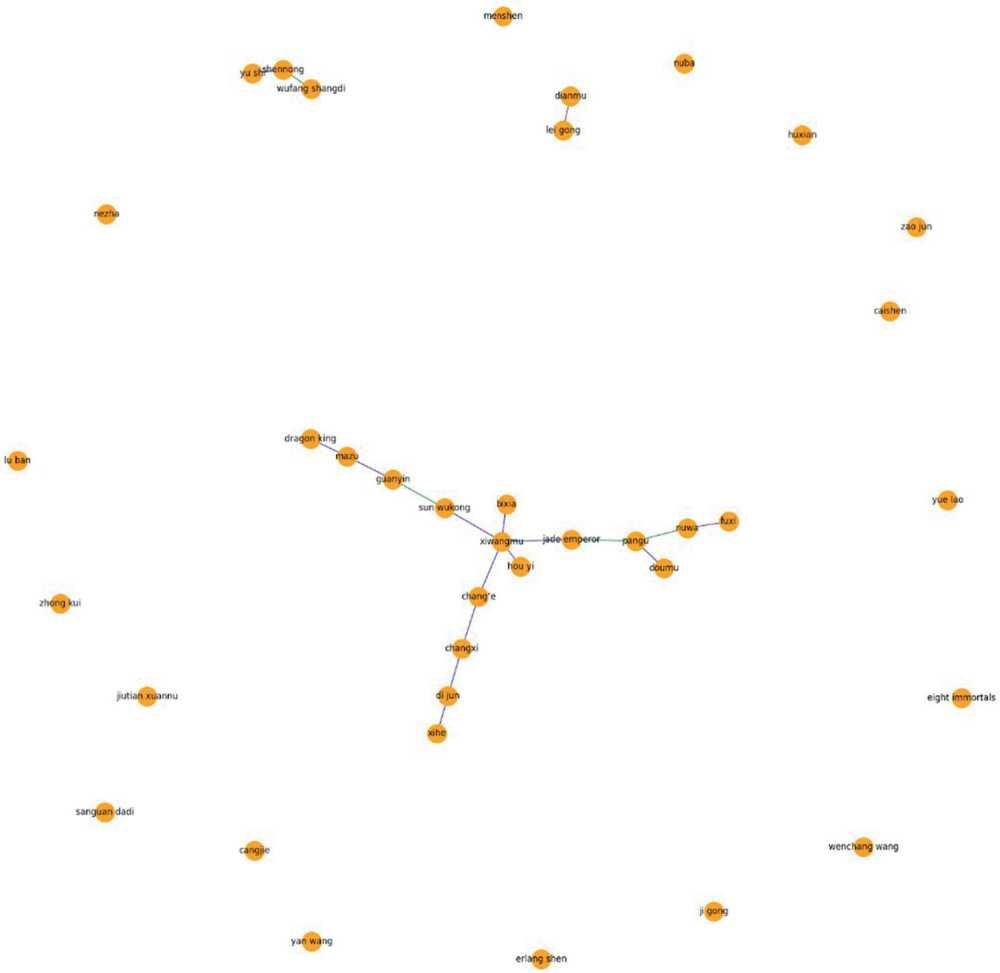

Далее для упрощения выделения особенностей структуры связей в ацтекской мифологии будем сравнивать граф с результатом моделирования для китайской мифологии (рис. 5).

Разница в структуре графа при сравнении ацтекской мифологии (рис. 4) с китайской (рис. 5) очень яркая. Если обратить внимание на центральную группу акторов на рис. 5, видно, что по типу коммуникации структура напоминает штурвал, который на концах имеет игреки в нескольких ответвлениях. Если же рассматривать ацтекскую мифологию, то структура напоминает децентрализованную паутину (сложный круг) или цепь, поскольку не все персонажи связаны по внешнему кругу. Однако для мифологии ацтеков все равно характерно активное взаимодействие между персонажами.

Рис. 5. Граф для китайской мифологии

Fig. 5. A graph for Chinese mythology

Источник: составлено авторами по материалам проведенного исследования. Source: made by the authors based on the results of the research.

Также видно, что в сравнении с китайской мифологией в ацтекской отсутствуют изолированные вершины. Можно заключить, что для мифологии ацтеков важно, чтобы природные явления и элементы окружающего мира, находящие отражение в семиотической системе мифа, имели ту или иную связь.

Заключение

Результаты проведенного анализа позволяют предложить новые модели интеллектуального анализа для инновационного развития социально-культурной сферы. Проведенный количественный анализ позволил сделать важные выводы относительно