Модели эффективных кластеров в условиях становления экономики инновационного типа: обзор зарубежных и отечественных подходов

Автор: Суханова П.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории политики, экономики и управления

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

Становление экономики инновационного типа предполагает новые подходы к эффективному экономическому развитию стран и территорий. Традиционные программы промышленного развития требуют применения новых инструментов, активизирующих инновационную деятельность предприятий. Одним из подтвердивших свою эффективность инструментов регионального экономического развития является кластерный подход. Кластер по своей сути предполагает эффективность как неотъемлемую характеристику его участников. Для опережающего развития российских регионов кластеры могут стать источниками генерации инновационных товаров и услуг и обеспечить глобальную конкурентоспособность российского производства и науки. Анализ моделей кластеров позволит определить структуру кластера, закономерности развития и факторы, влияющие на его эффективное развитие. Автором проведен анализ моделей кластеров ведущих зарубежных исследователей - О. Сольвелла, Е. Фезера, К. Кетельса, Дж. Линдквиста. Определены основные структурные элементы моделей кластера: производственные компании, научные институты, органы власти. Выявлен и описан основной механизм обеспечения эффективности кластера - интенсивность процессов трансфера знаний и технологий, процессов коммерциализации. Проанализирован процесс институционализации кластера. Результаты анализа показывают, что формирование кластерных инициатив (институционализация кластера) является признаком кластеризации экономики. Структура кластера позволяет определить элементы, воздействуя на которые можно влиять на эффективность и развитие кластера.

Кластер, кластерное развитие, внутрикластерное взаимодействие, мультикластер, модель воронки, институционализация кластера, кластерные инициативы, система взаимосвязей, кластеризация экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/147204213

IDR: 147204213 | УДК: 332.146.2(048) | DOI: 10.17072/2218-9173-2016-3-17-28

Текст научной статьи Модели эффективных кластеров в условиях становления экономики инновационного типа: обзор зарубежных и отечественных подходов

Экономическая ситуация, сложившаяся в мире в целом, ускоряющиеся экономические циклы подъема и спада, возрастающая глобальная конкуренция предъявляют новые вызовы для развития российских регионов. С 2000-х годов все большее внимание для целей инновационного экономического развития привлекают не столько страны в целом, сколько территории, регионы, обладающие определенной производственной специализацией и инновационным потенциалом. Свою экономическую эффективность показывает также и активное межфирменное взаимодействие компаний, находящихся в непосредственной близости и работающих в одной или смежных сферах, – кластеры. Тесное сотрудничество малых и средних предприятий дает синергетический эффект при разработке инновационных товаров и услуг, повышает эффективность деятельности компаний по отдельности и положительно влияет на социально-экономическое развитие территории в целом.

Кластерный подход, показавший свою эффективность на уровне территориального развития в европейских странах, привлекает внимание российских ученых и политиков. Для российских регионов особенно важно в настоящее время определить основные подходы к экономическому инновационному развитию, чтобы не остаться за бортом международной конкуренции. Зарубежный опыт кластерного регионального развития, подходы к развитию кластеров именно сейчас особенно актуальны для России.

Для целей экономического развития российских регионов возможно применение успешных практик кластерного развития, при этом нужно сформировать четкое представление об инструментах развития кластеров. Для этого необходимо понимание структуры кластера, основных закономерностей кластерного развития, факторов, влияющих на его эффективность. Анализ моделей кластеров позволяет определить основные структурные элементы и их взаимосвязи, воздействуя на которые можно влиять на формирование и развитие кластера.

Большое количество зарубежных исследователей (D. Doloreuх, R. Shear-mur [9], R. Claudio, V. Riccardo [7], K. Ketels, G. Lindqvist, Ö. Sölvell [11; 13] и др.) определяют кластер как взаимодействие различных участников при производстве и распространении инновационной продукции. Они особо отмечают конкурентоспособность результатов этого взаимодействия, что предполагает и эффективность внутрикластерных процессов.

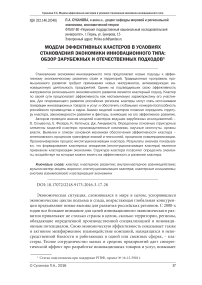

Базовая модель кластера представлена О. Сольвеллом (рис. 1) [13].

Рис. 1. Участники кластера

Участниками кластера по О. Сольвеллу являются:

– крупный, средний и малый бизнес. Компании–конкуренты, поставщики товаров и услуг, потребители и компании связанных технологий, использующие общие факторы, такие как рабочая сила и технологии;

– финансовые организации, включая традиционные банки, венчурный капитал, частный капитал, бизнес-ангелы;

-

– государственные участники: национальные министерства и агентства, региональные органы власти, местные сообщества;

-

– образовательные учреждения, включая колледжи, университеты, исследовательские институты, офисы трансфера технологий, научные парки;

-

– частные и государственно-частные организации (НКО, торговые палаты);

-

– медиа, необходимые для создания бренда кластера и «историй» кластера.

Все участники взаимодействуют друг с другом, при этом в данной модели не определяются основные направления связей. Модель описывает общую интенсивность связей и взаимодействий между всеми участниками кластера. О. Соль-велл особо отме т, ч о пр ст о е аличие в ы ш п ре чи ле ых уча ков и институтов не я ляетс я кластером, кластер выявляе ся через наличие связ й между участникми, ыраженн ст взаимодейс вия между ни м ч рез з мо-действие с в ешней ср до й. Ур ве н ь дин ам ии р азв и и я э ф ф е к тивн ог о ера определяетс я интенси в но с тью и п л о тн о ть ю связ ей межд у е го у ч а с тниками.

К классичесим моделям кластера относится модель Е Ф зера [10] (рис. 2). Он рассматрив ет кластер со стороны предложения и спроса, указывает на необходимые программы воздействия на кластер как на ва ров и услуг и как на пот ебителя

Программы:

-

- связи университетов и индустрий, технологический трансфер, коммерциализация;

-

- инкубаторы;

-

- взаимодействие между покупателями и поставщиками, конференции, демо-шоу;

-

- техническое сопровождение;

-

- венчурный капитал.

Программы:

-

- регулирование и усиление;

-

- стоимость ресурсов;

-

- покупка;

-

- поставки;

-

- налоговые кредиты;

-

- образование, маркетинг, инициативы;

-

- услуги по переработке.

Цепочка добавленной стоимости / предложение

Рис. 2. Модель кла с т е ра Е Фезера

По Е. Фезеру, к л а с тер яв л яетс я по с тав щик о м т о веческих, прои зв одств е нн ы х , ф и н а н с о вы х и пр .). В мирования «пре дло ж е ни я кл ас т е ра я в ля е тся в заим оде й с в ие н ауки и ин дустрий, процесс тран сфе ра и ком м е рци ализ ац ии

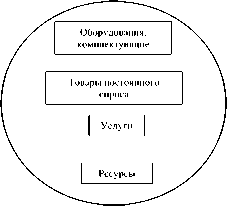

К. Кетельс и Дж. Линдквист предлагают свою модель кластера (рис. 3) [11]. По их мнению, в центре кластера находится производственное предприятие, вокруг которого возникают различные взаимосвязи с четырьмя основными секторами: исследовательскими организациями, образовательными учреждениями, источниками капитала и государственными организациями.

Рис. 3. Участники кластера по К. Кетельсу и Дж. Линдквисту

В российских регионах, традиционно ориентированных именно на промышленное развитие и обладающих хорошим производственным ресурсом, данная модель кластера наиболее органична к применению. Через поддержку и развитие взаимодействия промышленного предприятия с другими основными группами участников кластера возможно повышение конкурентоспособности предприятия и стимулирование инновационной деятельности.

Основная причина того, что кластеры тесно связаны с инновациями, состоит в том, что там, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий, различные участники могут поддерживать друг друга, ресурсы могут при необходимости быстро перекомпоновываться. При этом участники должны взаимодействовать таким образом, чтобы обеспечивать мобильность ресурсов и навыков, включая технологические разработки.

К. Кетельс, О. Сольвелл также подчеркивают интегрированность кластера в международный рынок и его связь с другими кластерами.

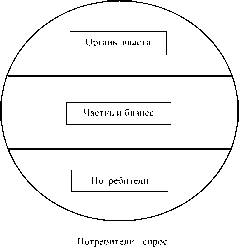

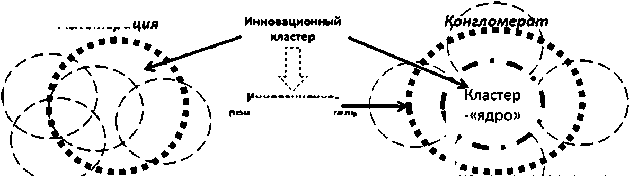

Российские исследователи в основном принимают во внимание вышеуказанные модели, акцентируя вопросы развития, оценки, методик выявления кластеров. Отметим модель инновационного кластера Д.Л. Напольских [4; с. 36] (рис. 4), которая имеет свои особенности. В данной модели сразу обозначены детерминанты и внешние факторы, влияющие на формирование инновационного мультикластера.

Д.Л. Напольских выделяет два основных типа инновационных кластеров: 1) агломерация, которая формируется вокруг одного вида деятельности и объединяет предприятия смежных отраслей, 2) конгломерат, объединяющий

Кластер

Мульти кластер

Формируёт^я^округ одного вида деятельности, объединяет смежные отрасли

У

Объединяет схожие, но Ае смежные отрасли (добывающие, старопромышлёЛТые) вокруг общего технологического ядра

Инновационно-природо пользователь ский мультикластер

Качественный рост конкурентоспособности агентов кластера, развитие территории

Рыночм ые с ^акторы', ; пространен nee, ihoig, научно-1, технически ?, ли ркетиц^овы^

Количественная концентрация производств определённого вида деятельности натерритории

Экстерналии (детерминанты)

Де/п'ерминанты , ^кст ер нал и и) - -

Формирование предпосылок качественного развития производств и формирование

/ кластерных инициатив на территории

; Политика клас -пер юго развития: йнсп^итуционал tHat, инновационная, J [_ инфраструктурная.

Рост производства в рамках сложившихся на территории отраслевых комплексов одной функциональной группы (технологического уклада)

Рис. 4. Детерминанты и экстерналии формирования инновационных мультикластеров вокруг технологического «ядра» схожие, но не смежные отрасли.

В модели намечены основные детерминанты и экстерналии формирования инновационных мультикластеров. К ним отнесены рыночные факторы и политика кластерного развития. Применительно к данной модели не совсем ясно, кто является участником кластера кроме производственных предприятий, какова внутренняя структура кластера. Важно, что Д.Л. Напольских выделяет политику кластерного развития как важный фактор развития кластера. Кластер развивается не только при взаимодействии с внешней средой, но и через влияние внешних факторов.

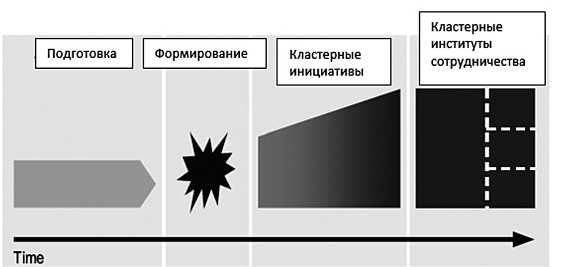

Зарубежные исследователи (D. Doloreuх, R. Shearmur, R. Claudio, Ö. Sölvell, K. Ketels, G. Lindqvist и др.) связывают развитие кластера с развитием кластерных инициатив. Жизненный цикл последних (политика кластерного развития по Д.Л. Напольских) (рис. 5) – это институционализация процессов коопера-

Рис. 5. Жизненный цикл кластерных инициатив [14]

ции и сотрудничества. Кластерные инициативы проходят путь от заинтересованности какого-либо участника или политической инициативы к институционализированным кластерным инициативам, учитывающим интересы всех участников кластера – компаний, исследовательских организаций, финансовых институтов, органов государственной власти.

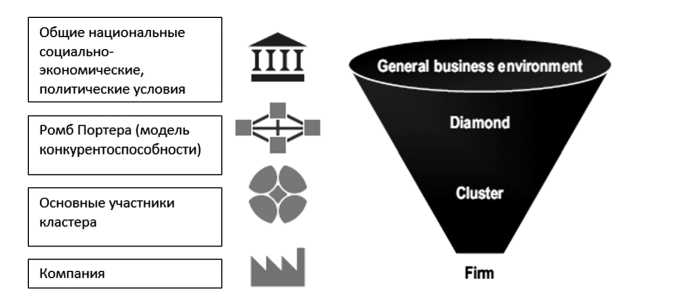

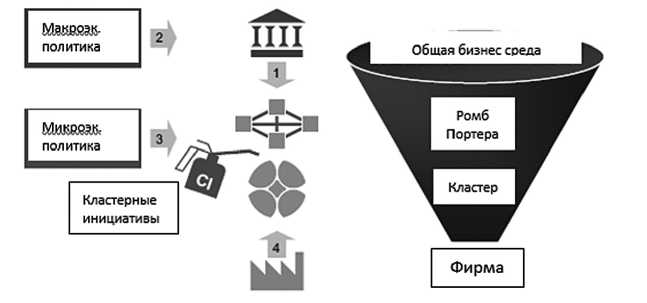

О. Сольвелл, К. Кетельс предлагают модель воронки (рис. 6) [14], которая описывает общенациональную среду, в которой действует и развивается фирма. Национальная среда, по их мнению, состоит из трех уровней: кластер, микроэкономическая бизнес-среда (конкурентная среда) и общее бизнес-окружение.

Рис. 6. Модель воронки

Эта модель описывает кластер со стороны отдельной компании, на которую влияют ряд внешних факторов различного уровня, от ближайшего окружения бизнес-среды до макроэкономических общих факторов.

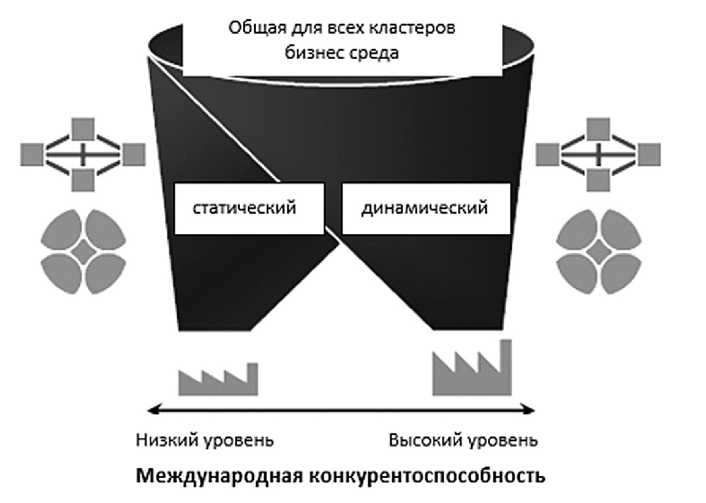

Особо отмечается, что динамичность кластера является основной причиной формирования успешной микроэкономической бизнес-среды. Исходя из большей или меньшей динамичности кластера определяется его глобальная конкурентоспособность (рис. 7).

Рис. 7. Статические и динамические кластеры

В зависимости от страны микроэкономические компоненты варьируются по силе и динамизму. Сильные группы компаний – кластеры («двигатели, моторы») – выходят на уровень международной конкурентоспособности, более слабые действуют только на локальном уровне.

Рис. 8. Бизнес-среда и изменяющие силы влияния [14]

Вышеприведенная модель бизнес-среды и изменяющих сил влияния (рис. 8) показывает воздействие макроэкономической политики на предопределенные исторические, географические и культурные условия. С экономической точки зрения макроэкономическая политика влияет на общую бизнес-среду, микроэкономическая политика (в том числе кластерные инициативы как связующее и организующее звено) – напрямую на конкурентные преимущества и кластеры. Стратегии компаний и предпринимательская активность являются дополнительными проактивными силами, формирующими кластеры и общество. Кластерные инициативы или политика развития кластера служат инструментом, позволяющим усилить внутрикластерное взаимодействие, интенсифицировать взаимодействие кластера с внешней средой, вывести его на уровень международной конкурентоспособности. Через процессы узкой (или «умной») специализации кластер формирует свой индивидуальный производственный, технологический профиль и создает конкурентные преимущества, являющиеся стимулом к эффективному, инновационному развитию.

Успешные кластеры связаны с глобальными рынками, именно на них, а не на региональном или национальном уровне, они конкурируют с другими кластерами. Глобальные рынки обеспечивают доступ к рабочей силе определенной квалификации, кодифицированным технологиям, финансовым капиталам и прочим ресурсам. Компании в кластерах, в свою очередь, имеют доступ к специализированным и передовым факторам производства. При этом ключевым для кластера является постоянное взаимодействие с внешней средой (локальной, глобальной) через привлечение новых компаний, венчурного капитала, высококвалифицированной рабочей силы.

Российские исследователи определяют региональный инновационный кластер как совокупность учреждений и организаций различных форм собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих создание и распространение новых знаний, продуктов и технологий, а также организационно-правовые условия их хозяйствования, определенные совокупным влиянием государственной научной и инновационной политики, региональной политики, проводимой на федеральном уровне, и социальноэкономической политики региона [1; 14]. Научные организации являются основой научно-технологических комплексов, а исследовательские коллективы разных секторов науки составляют среду, генерирующую знания [2].

Структурными элементами инновационного кластера являются [1]:

– научные организации федерального подчинения, осуществляющие исследовательскую деятельность преимущественно в соответствии с национальными приоритетами научно-технического развития;

-

– научные организации регионального подчинения, деятельность которых в первую очередь направлена на решение задач научно-технического развития данного региона;

-

– высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров для экономики региона;

-

– предприятия, осуществляющие инновации (инновационно-активные предприятия);

-

– малые инновационные предприятия;

-

– организации инновационной инфраструктуры;

-

– органы управления региональным научно-техническим комплексом.

Анализ зарубежных и отечественных моделей кластеров позволяет определить общие положения:

-

1. Кластер – это некоторое количество участников.

-

2. Основные участники кластера – это производственные компании, научные институты, органы власти. Безусловно, кластер включает в себя и других участников. К ним часто относят финансовые институты, общественные организации, СМИ, организации инновационной инфраструктуры и др. Состав участников зачастую различается в разных кластерах в зависимости от его специализации, от социально-экономических условий региона.

-

3. Основа кластера – это система связей, внутренних взаимодействий, взаимодействий с внешней средой. Ключевой стартовый механизм заключается во взаимодействии трех основных участников кластера: предприятие – наука – органы власти. Оно обеспечивает интенсивное производство и распространение инновационной продукции. Это взаимодействие реализуется через процессы трансфера знаний и технологий, коммерциализации, диффузии инноваций, через инструменты региональных программ поддержки развития инновационной экономики.

ЕС и Региональный комитет ЕС [8, p. 101] большое внимание уделяют процессам институционализации кластера. Формирование кластером собственной политики развития является очевидным признаком кластеризации экономики. Институционализация может происходить как «сверху-вниз», так и «снизу-вверх». При институционализации «сверху» преимущества данного процесса заключаются в определении четких стратегических количественноизмеримых целей, обеспечении согласованности с различными программами развития и поддержки. При процессе «снизу» к преимуществам можно отнести четкую самоидентификацию участников кластера и высокий уровень мотивации компаний, в него входящих.

Российские исследователи (Т.В. Миролюбова, Т.Ю. Ковалева, И.Н. Кора-бейников, С.М. Спешилов, О.В. Дмитриенко, Л.М. Счастьева, Е.С. Куценко) считают, что повышение эффективности функционирования региональных кластеров выражается в комплексном и сбалансированном развитии трех аспектов:

-

1) территориального,

-

2) видового,

-

3) научно-инновационного [3].

При этом приоритетные аспекты повышения эффективности кластера связаны с типом кластера:

-

– экономическая активность внутри родственных секторов, привязанных к научным, образовательным учреждениям;

-

– вертикальные производственные цепочки, узко определенные сектора;

-

– высокий уровень агрегации отраслей промышленности.

Результаты анализа моделей эффективных кластеров показывают, что участниками являются множество компаний: производители и поставщики, научно-исследовательские организации и вузы, финансовые организации и банки, органы государственной власти и консалтинговые компании, профессиональные и общественные организации. Это позволяет говорить о глубокой интеграции кластера в экономику региона. В свою очередь, взаимодействие большого количества компаний и учреждений позволяет утверждать, что в кластерной структуре достаточно полноценно отражается региональная структура экономики [6].

Анализ зарубежных и отечественных моделей эффективных кластеров дает возможность выделить ключевые факторы успеха для развития кластера:

-

1. Взаимодействующее партнерство. Взаимодействие, которое генерирует формальные и неформальные потоки знаний, информации внутри кластера. Доступ к неявному знанию, что содействует коллективному обучению и конкурентоспособному функционированию отдельной компании. Успешные кластеры характеризуются развитой, плотной системой коммуникаций, взаимодействий и взаимоотношений. Ключом к росту малых компаний в кластере является усиление их позиций через кооперацию и сотрудничество посредством формального и неформального взаимодействия [12]. Доверие и межличностные коммуникации чрезвычайно важны для развития, обеспечивая кластер серьезным социальным капиталом.

-

2. Инновационная технология. Для динамично развивающегося кластера необходимы развитие продукта и развитая структура исследований. Инновации обеспечивают кластеру место в авангарде рынка, серьезная исследовательская база снабжает идеями и продуктами на будущее. Продвижение инноваций и НИОКР – это различные, но взаимосвязанные задачи. Инновации обычно относят к продукту или развитию процесса, НИОКР – к появлению нового знания. В наилучшем варианте успешные инновации являются результатом НИОКР.

-

3. Человеческий капитал. Общепризнано, что успешные кластеры способны формировать конкурентоспособные навыки как на уровне менеджмента и управления, так и на уровне рабочей силы. Это является ключевым

фактором, привлекающим компании в кластер и удерживающим их в нем. Количество и качество доступной рабочей силы – важнейший компонент для развития эффективного кластера.

Для субъектов Российской Федерации в условиях становления экономики инновационного типа важно уделять внимание вопросам кластерного развития, применять соответствующие инструменты, определять факторы, ему способствующие. Большое значение следует придавать формированию и интенсификации внутрикластерных связей между основными участниками кластера – предприятием – наукой – органами власти; а также процессам институционализации кластеров. Все это поможет обеспечить опережающее экономическое развитие регионов. Эта позиция находит политическую поддержку, в ряд федеральных и региональных программ [5] включены разделы, посвященные развитию кластеров.

Список литературы Модели эффективных кластеров в условиях становления экономики инновационного типа: обзор зарубежных и отечественных подходов

- Инновационно-технологические кластеры стран-членов МЦНТИ (информ. материал) . URL: http://www.icsti.su/uploaded/201304/cluster.pdf (дата обращения: 05.12.2016).

- Казанцев А.К., Никитина И.А. Инновационные кластеры в региональных стратегиях . URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-351511.html (дата обращения: 05.12.2016).

- Корабейников И.Н., Спешилов С.М., Дмитриенко О.В., Счастьева Л.М. Обоснование приоритетных направлений эффективного развития региональных кластеров различной типологии//Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2009. № 5. С. 55-61.

- Напольских Д.Л. Инновационный кластер как фактор модернизации экономики старопромышленного региона//Новый университет. Сер. «Экономика и право». 2014. № 7-8. С. 35-39.

- Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 08 дек. 2011 г. № 2227-р. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/(дата обращения: 08.12.2016).

- Суханова П.А. Индикативная оценка региональной инновационной системы с учетом кластерного подхода: дисс. … канд. экон. наук. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2015.

- Claudio R., Riccardo V. Foresight and Innovation in the Context of Industrial Clusters: The Case of Some Italian Districts//Technological Forecasting & Social Change. 2008. Vol. 75, № 6. P. 817-833.

- Clusters and Clustering Policy: a Guide for Regional and Local Policy Makers . URL: http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Clusters-and-Clustering-policy.pdf (дата обращения: 07.12.2016).

- Doloreuх D., Shearmur R. Maritime Clusters in Diverse Regional Contexts: The Case of Canada//Marine Policy. 2009. Vol. 33, № 3. Р. 520-527.

- Feser E.J. Old and New Theories of Industry Clusters//Clusters and Regional Specialisation/ed. by M. Steiner. London, Pion Press, 1998. P. 18-40.

- Ketels Ch., Lindqvist G., Sölvell Ö. Strengthening Clusters and Competitiveness in Europe. The Role of Cluster Organizations . URL: http://gosbook.ru/node/84334 (дата обращения: 07.12.2016).

- Networks of Enterprises and Local Development: Competing and Cooperating in Local Productive Systems. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 1996. 254 p.

- Sölvell Ö. Clusters. Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Stockholm: Ivory Tower Publishers, 2008. 141 p.

- Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm: Ivory Tower Publishers, 2003. 93 p.