Модели прогнозирования валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Витебской области

Автор: Касаева Тамара Васильевна, Окишева Татьяна Николаевна

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2 (21), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам прогнозирования валовой добавленной стоимости а обрабатывающей промышленности Витебской области. Разработаны модели с аддитивной и мультипликативной компонентами доли ВДС в объеме произведенной продукции на основе линейного и полиномиального трендов. Предложены подходы к прогнозированию валовой добавленной стоимости на основе указанных моделей, а также на основе ежеквартальных индексов сезонности и среднегодовых оценок доли ВДС в объеме произведенной продукции. Рассмотрено использование среднегодовых оценок доли ВДС в объеме произведенной продукции на примере определения валовой добавленной стоимости, полученной за счет реализации в области мероприятий по освоению новых, импортозамещающих и инновационных видов продукции.

Модели прогнозирования, валовая добавленная стоимость, промышленные предприятия, обрабатывающая промышленность, экономические показатели, валовой внутренний продукт, прогнозирование экономики, планирование экономики, проблемы прогнозирования

Короткий адрес: https://sciup.org/142184723

IDR: 142184723

Текст научной статьи Модели прогнозирования валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Витебской области

В настоящее время основным макроэкономическим показателем в статистике стран и международных организаций (ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР) является валовой внутренний продукт (ВВП). Он характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц (резидентов и нерезидентов на экономической территории страны) в сферах материального производства и нематериальных услуг.

Интегральным показателем, определяющим уровень социально-экономического развития региона, в мировой практике принято считать валовой региональный продукт (ВРП), рассчитываемый, в том числе, в России, Украине, Польше, Литве. По своему экономическому содержанию показатель ВРП является близким региональным аналогом показателя ВВП. ВРП определяется как сумма валовой добавленной стоимости (ВДС), произведенной за отчетный период резидентными единицами региональной экономики, и чистых налогов на продукты [1].

Переход Республики Беларусь в 2011 году на международную систему статистических показателей обусловил необходимость сопоставления стоимостных показателей на микроуровне (на уровне субъекта хозяйствования) по виду экономической деятельности и его подсекциям, а также в целом по национальной экономике, т. е. на макроуровне при вычислении ВРП и ВВП. Для этого используют показатели валового выпуска товаров и услуг (ВВ) и ВДС.

Выпуск товаров (работ, услуг) является основным критерием при определении основного вида экономической деятельности многопрофильной коммерческой организации промышленности и отправной точкой для расчета ВДС. Вместе с тем, остается проблемным вопрос, насколько характеристика вида деятельности, полученная по критерию выпуска товаров, соответствует той, которая могла быть получена при использовании показателя ВДС, как это заложено в Общегосударственном классификаторе видов экономической деятельности (ОКЭД).

Переход к показателям ВРП и ВДС не означает исключение других стоимостных показателей, к примеру, объема произведенной продукции. Эти показатели необходимо параллельно использовать в оценке управленческих решений.

Проблемы и особенности определения ВВП, ВРП и ВДС на уровне регионов активно исследуются специалистами в области экономики и статистики. Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь разработаны методики по расчету квартального ВВП производственным методом и методом использования в среднегодовых ценах, ежемесячной оценке ВВП и ВРП, формированию ВРП производственным методом в текущих ценах [2 – 5]. Однако в настоящее время в республике отсутствует методика определения ВДС на уровне субъекта хозяйствования.

Актуальной и наименее разработанной остается проблема соотношения ВДС и объема произведенной продукции на уровне вида экономической деятельности, его подсекций, субъекта хозяйствования, а также разработка на основе этих пропорций подходов к прогнозированию ВДС на микро- и мезоуровнях.

Существующая система стоимостных показателей объема продукции не отражает реальный вклад предприятия в выпуске продукции, так как содержит в себе многократный учет продуктов. ВДС лишена этого недостатка и представляет собой ценность, добавленную обработкой в данном производственном процессе. ВДС определяется производственным методом как разница между ВВ и промежуточным потреблением (ПП).

Валовой выпуск – стоимость товаров и услуг, являющихся результатом экономической деятельности в отчетном периоде, в обрабатывающей промышленности включает объем произведенной продукции промышленных предприятий и их обособленных подразделений; обособленных подразделений, находящихся на балансе непромышленных организаций, осуществляющих производство промышленной продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки (ОПП), стоимость давальческого сырья, изменение остатков незавершенного производства, объем произведенной продукции субъектами малого предпринимательства 1 [1].

Промежуточное потребление представляет собой стоимость потребленных товаров (за исключением основного капитала) и потребленных рыночных услуг в течение данного периода с целью производства других товаров и услуг. В соответствии с методологией СНС промежуточное потребление по основному виду деятельности включает материальные затраты (товары и материальные услуги), включая сырье и материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями, топливо, электрическую энергию, тепловую энергию; оплату нематериальных услуг; командировочные расходы в части оплаты проезда к месту служебной командировки и обратно и расходы по найму жилого помещения; арендную плату; другие элементы промежуточного потребления.

Расчет валовой добавленной стоимости по секции D «Обрабатывающая промышленность» и ее подсекциям осуществлялся по основному виду деятельности субъекта хозяйствования в соответствии с методикой [2] на основе данных, представленных в государственной статистической отчетности по формам 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)» и 4-у «Основные сведения о выпуске товаров и услуг по видам экономической деятельности» за 2009–2010 годы.

Квартальные оценки ВДС в целом по обрабатывающей промышленности рассчитывались на основе цепных абсолютных приростов факторов, включаемых в выпуск и промежуточное потребление, за соответствующий период. Это позволяет проанализировать динамику ВДС с учетом сезонности.

Анализ структуры обрабатывающей промышленности Витебской области, рассчитанной на основе критерия объема произведенной продукции, показывает, что в целом по секции D наибольший удельный вес имеет подсекция DF ”Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов“ (свыше 55 % в 2010 году). Удельный вес продукции предприятий подсекции DA ”Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака“ составляет порядка 20 процентов, подсекции DB ”Текстильное и швейное производство“ – более 6 процентов общего производства продукции. Удельный вес продукции организаций остальных подсекций незначителен. В 2009–2010 годах в указанной структуре произошли незначительные изменения по сравнению с 2008 годом. Это подтверждает интегральный коэффициент структурных различий, находящийся в пределах от 0,01 до 0,06, а также индекс А. Салаи в пределах от 0,07 до 0,11.

В структуре обрабатывающей промышленности, рассчитанной на основе ВДС, в целом по секции D наибольший удельный вес имеет ВДС подсекции DF ”Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов“ (в 2010 году – 35 %). В 2009–2010 годах увеличился удельный вес ВДС таких подсекций, как DA ”Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака“ (20 %), DB

”Текстильное и швейное производство“ (12 %), DC ”Производство кожи, изделий из кожи, и производство обуви“ (8 %). Вместе с тем отмечается снижение удельного веса ВДС подсекции DF ”Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов“ на 16 процентных пунктов до 35 % в 2010 году, что негативно сказывается на формировании ВДС в целом по секции.

Изменения, произошедшие в данной структуре, также незначительны. Это подтверждает коэффициент структурных различий, находящийся в пределах от 0,14 до 0,26, и индекс А. Салаи в пределах 0,09–0,19. Вместе с тем они более существенны, чем изменения в структуре обрабатывающей промышленности, рассчитанной по критерию по ОПП.

Структура обрабатывающей промышленности, рассчитанная на основе ВДС, отличается от структуры, полученной по объему произведенной продукции, при сохранении общих тенденций. Удельный вес ВДС во всех подсекциях, за исключением подсекции DF ”Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов“, превышает удельный вес объема произведенной продукции соответствующей подсекции. Это объясняется более высокой долей ВДС в объеме произведенной продукции данных подсекций по сравнению с долей ВДС подсекции DF. Увеличение доли ВДС в объеме произведенной продукции является не только резервом роста ВДС в целом по секции D, но и фактором, обеспечивающим безопасность и устойчивость регионального развития.

В этой связи представляет интерес изучение показателя доли ВДС в объеме произведенной продукции. Этот показатель является относительной величиной, позволяющей элиминировать влияние ценового и объемного факторов.

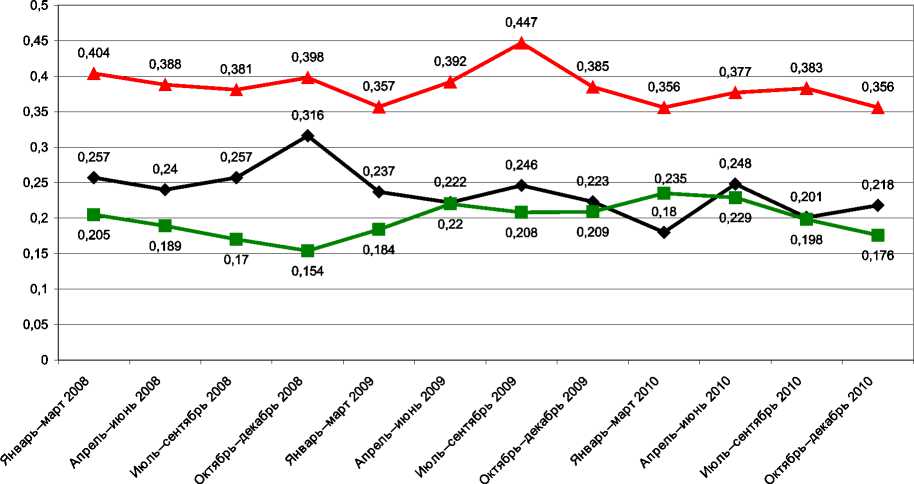

Средняя доля ВДС в объеме произведенной продукции секции D ”Обрабатывающая промышленность“ (рисунок) не превышает 0,226. Это свидетельствует о недостаточной глубине переработки сырья и материалов в целом по обрабатывающей промышленности.

—ф—Секция D "Обрабатывающая промышленность"

—■—Подсекция DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака"

—*—Подсекция DB "Текстильное и швейное производство"

Рисунок – Доля ВДС в объеме произведенной продукции обрабатывающей промышленности Витебской области в 2008–2010 годах

Источник: составлено авторами.

За 2009–2010 годы только в 3 из 14 подсекций обрабатывающей промышленности обеспечен прирост доли ВДС в объеме произведенной продукции. Так, в подсекции DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» доля ВДС возросла на 20 % к 2008 году, в подсекции DG «Химическое производство» – на 22,5 %, в подсекции DM «Производство транспортных средств и оборудования» – на 25 %.

Устойчивое снижение доли ВДС в указанном периоде допущено в подсекциях DF «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов», DN «Прочие отрасли промышленности», DD ”Обработка древесины и производство изделий из дерева», DE «Целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность». Это привело к общему снижению доли ВДС в объеме произведенной продукции данных подсекций на 41,5 %, 21,3 %, 17,1 % и 4,3 % к 2008 году соответственно.

Общая тенденция рядов динамики доли ВДС в объеме произведенной продукции секции D и подсекций DA и DB характеризуется наличием сезонных колебаний и отсутствием общей тенденции роста. Доля ВДС в объеме произведенной продукции подсекции DB превышает долю ВДС в целом по секции D; доля ВДС в объеме продукции подсекции DA ниже доли ВДС в целом по обрабатывающей промышленности. Анализ показывает, что в целом по обрабатывающей промышленности отмечается рост доли ВДС в объеме произведенной продукции в апреле–июне и в октябре–декабре и ее снижение в июле–сентябре.

На основе данных оценок построены модели с аддитивной и мультипликативной компонентами доли ВДС в объеме произведенной продукции секции D с использованием линейного и полиномиального трендов. Для того, чтобы избавиться от влияния сезонной компоненты, использовался метод скользящего среднего [6]. При сглаживании динамических рядов данным методом концы рядов остаются без соответствующих сглаженных уровней. Заполнение недостающих уровней произведено путем использования взвешенных скользящих средних. К динамическому ряду добавлены с обоих концов по два уровня, участвующие в последующих расчетах. Значения уровней определены по формуле [7].

Для учета фактора сезонности рассчитаны скорректированные сезонные компоненты доли ВДС для каждого квартала года: в январе–марте – «минус» 0,01476, апреле–июне – «минус» 0,0008, июле–сентябре – «минус» 0,00159, октябре–декабре – 0,01716.

Выбор линии тренда осуществлялся графическим способом с учетом коэффициента детерминированности. Линейный тренд позволяет выявить наличие общей тенденции снижения десезонализированной доли ВДС в объеме произведенной продукции за указанный период, что практически незаметно на графике фактических значений доли ВДС (рисунок). Коэффициент детерминированности показывает, что 51 % вариации десезонализированной доли ВДС в объеме произведенной продукции секции D находится под влиянием временного фактора t .

Для расчета параметров линейного тренда методом наименьших квадратов использовалась функция ЛИНЕЙН табличного процессора MS Excel. Уравнение линейного тренда десезонализированной доли ВДС в объеме произведенной продукции секции D имеет вид:

y t = - 0,00638t + 0,2 7858 . (1)

Анализ значимости полученных коэффициентов по t-критерию Стъюдента показывает, что оба коэффициента являются значимыми, т. к. расчетные значения t-критерия Стъюдента для каждого из коэффициентов превышают по модулю табличное значение t-критерия, вычисленное с помощью функции Excel СТЪЮДРАСПОБР при уровне значимости 0,05 и степени свободы, равной 10.

Использование полиномиального тренда третьей степени позволяет незначительно увеличить долю описываемой вариации (коэффициент детерминированности – 0,5399).

Расчет параметров полинома третьей степени для десезонализированной доли ВДС в целом по секции D производится по методу наименьших квадратов [8] и сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений.

Уравнение полиномиального тренда десезонализированной доли ВДС в объеме произведенной продукции секции D имеет вид:

y t = 0,25185 + 0,012871 - 0,0033712 + 0,0001713 . (2)

Для анализа точности полученных трендовых моделей определена средняя ошибка аппроксимации по формуле [9]. Средняя ошибка аппроксимации для линейного тренда составляет 6,9 %, для полиномиального тренда – 7,1 %. Следовательно, оба уравнения тренда десезонализированной доли ВДС в объеме произведенной продукции можно считать удовлетворительными.

Прогнозные значения доли ВДС в объеме произведенной продукции по модели с аддитивной компонентой на основе линейного тренда рассчитываются в соответствии с зависимостью:

y1 = - 0,006381 + 0,27858 + S , (3)

на основе полиномиального тренда третьей степени:

y, = 0,25185 + 0,0128 71 - 0,0033 712 + 0,0001713 + S , (4)

где t – номер квартала;

S – скорректированная сезонная компонента.

Расчет значений сезонной компоненты доли ВДС по модели с мультипликативной компонентой осуществляется аналогично методике модели с аддитивной компонентой с той разницей, что оценка сезонной компоненты рассчитывается путем деления фактической доли ВДС на значение центрированной скользящей средней (в аддитивной модели – вычитается).

Скорректированная сезонная компонента для мультипликативной модели доли ВДС в январе–марте составляет 0,93606, в апреле–июне – 1,0049,в июле–сентябре – 0,99409, в октябре–декабре – 1,06495. Как показывают оценки, в результате сезонных воздействий доля ВДС в объеме произведенной продукции секции D в январе–марте и июле–сентябре снижается на 6,4 и 0,6 процента соответствующего значения тренда (коэффициенты 0,936 и 0,994). Сезонные воздействия в апреле– июне и октябре–декабре приводят к увеличению доли ВДС в объеме произведенной продукции в целом по секции D на 0,5 и 6,5 процента соответствующего значения тренда.

Как и в предыдущем случае, выбраны два вида трендов: линейный (коэффициент детерминированности – 0,51) и полиномиальный третьей степени (0,54). Следует отметить, что оценочные коэффициенты детерминированности трендов моделей с аддитивной и мультипликативной компонентами практически одинаковы, следовательно, линейный и полиномиальный тренды для моделей с аддитивной и мультипликативной компонентами с одинаковой долей вариации описывают изучаемое явление.

Расчет параметров линейного и полиномиального трендов для модели с мультипликативной компонентой аналогичен описанному выше для модели с аддитивной компонентой.

Средняя ошибка аппроксимации для линейного тренда составляет 7,09 %, для полиномиального – 7,12 %. Следовательно, оба уравнения тренда десезонализированной доли ВДС в объеме произведенной продукции можно считать удовлетворительными.

Прогнозные значения доли ВДС в объеме произведенной продукции по модели с мультипликативной компонентой на основе линейного тренда рассчитываются в соответствии с зависимостью:

yt = ( - 0,00632t + 0,2 7858 ) x S ,

на основе полиномиального тренда третьей степени:

yt = ( 0,25332 + 0,01231t - 0,00336t2 + 0,0001713 ) x S , (6)

где t – номер квартала;

S – скорректированная сезонная компонента для мультипликативной модели.

Расчет доли ВДС в объеме произведенной продукции в целом по секции D в соответствии с формулами 3–6 представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Прогноз доли ВДС в объеме произведенной продукции

|

Период |

Модель с аддитивной компонентой |

Модель с мультипликативной компонентой |

||||

|

Сезонная компонента S |

Расчетное значение доли ВДС |

Сезонная компонента S |

Расчетное значение доли ВДС |

|||

|

по линейному тренду |

по полиномиальному тренду |

по линейному тренду |

по полиномиальному тренду |

|||

|

Январь– март 2011 года |

-0,01476 |

0,181 |

0,199 |

0,9360635 |

0,184 |

0,204 |

|

Апрель– июнь 2011 года |

-0,0008 |

0,188 |

0,226 |

1,004897 |

0,191 |

0,233 |

|

Июль– сентябрь 2011 года |

-0,00159 |

0,181 |

0,245 |

0,994086 |

0,182 |

0,252 |

|

Октябрь– декабрь 2011 года |

0,01716 |

0,194 |

0,292 |

1,0649535 |

0,189 |

0,302 |

Источник: рассчитано авторами.

Средняя ошибка аппроксимации модели (3) составляет 6,9 %, модели (4) – 7,1 %, модели (5) – 7 %, модели (6) – 7,1 %, следовательно, данные зависимости являются удовлетворительными. Таким образом, в целях прогнозирования доли ВДС в объеме произведенной продукции секции D «Обрабатывающая промышленность» допустимо использование всех четырех построенных моделей. Вместе с тем, по простоте расчета трендовых значений предпочтительнее модели, основанные на линейном тренде.

Рассчитанные модели доли ВДС в объеме произведенной продукции секции D позволяют выявить негативные тенденции в формировании ВДС в целом по обрабатывающей промышленности, а также спрогнозировать ее дальнейшее развитие в 2011 году. Для использования данных моделей в целях прогнозирования на более долгосрочный период рекомендуется корректировка с учетом квартальной динамики доли ВДС в 2011 году.

Экстраполяция и прогнозирование по временным рядам позволяют получить точечную прогностическую оценку. Анализируя полученные прогнозные значения доли ВДС обрабатывающей промышленности очевидно, что точное совпадение прогнозируемых точечных оценок с фактическими данными – явление маловероятное. Соответствующая погрешность может иметь место по следующим причинам: во-первых, выбор формы тренда содержит элемент субъективизма; во-вторых, оценивание тренда проводится на основе ограниченной совокупности наблюдений, каждое из которых содержит случайную составляющую; в третьих, тренд характеризует некоторый средний уровень ряда на каждый момент времени; в-четвертых, сезонные компоненты являются средними и также содержат случайную составляющую. Отдельные наблюдения, как правило, отклонялись от трендовых значений в прошлом, следовательно, подобного рода отклонения будут происходить и в будущем.

Погрешности прогноза, возникающие по вышеуказанным причинам, могут быть отражены в виде доверительного интервала прогноза [10].

Доверительный интервал прогноза доли ВДС в объеме произведенной продукции, определенной по моделям с аддитивной и мультипликативной компонентами на основе линейного тренда, рассчитывается по формулам

-

– для модели с аддитивной компонентой:

У тах = 0,32 722 + 0,00022t + S a

У тп = 0,22994 - 0,01299t + Sa ;

– для модели с мультипликативной компонентой:

У тх = ( 0,32684 + 0,00029t ) x S „

У .. = ( 0,22957 - 0,01293t ) x S м

где S a – скорректированная сезонная компонента для модели с аддитивной компонентой;

S м – скорректированная сезонная компонента для модели с мультипликативной компонентой.

Расчет доверительного интервала для моделей с аддитивной и мультипликативной компонентами доли ВДС в объеме произведенной продукции представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Доверительный интервал прогноза доли ВДС в объеме произведенной продукции

|

Период |

Расчетное значение доли ВДС по модели (линейный тренд) |

Доверительный интервал для модели |

||||

|

с аддитивной компонентой, значение |

с мультипликативной компонентой, значение |

|||||

|

с аддитивной компонентой |

с мультипликативной компонентой |

минимальное |

максимальное |

минимальное |

максимальное |

|

|

Январь-март 2011 года |

0,181 |

0,184 |

0,046 |

0,315 |

0,066 |

0,353 |

|

Апрель-июнь 2011 года |

0,188 |

0,191 |

0,047 |

0,33 |

0,048 |

0,329 |

|

Июль-сентябрь 2011 года |

0,181 |

0,182 |

0,033 |

0,329 |

0,036 |

0,333 |

|

Октябрь-декабрь 2011 года |

0,194 |

0,189 |

0,039 |

0,348 |

0,021 |

0,311 |

Источник: составлено авторами.

Анализ показывает, что при увеличении горизонта упреждения размах доверительного интервала прогноза возрастает, что обусловлено возрастанием его погрешности за счет случайной составляющей. В целом значения доли ВДС в объеме произведенной продукции, рассчитанные на основе моделей с аддитивной и мультипликативной компонентами, находятся в пределах границ доверительного интервала прогноза.

В экономической практике разработаны и широко используются методы прогнозирования объема произведенной продукции в текущих ценах на основе оперативных планов предприятий. Использование указанных моделей доли ВДС в объеме произведенной продукции позволит спрогнозировать значение ВДС в обрабатывающей промышленности в текущих ценах на перспективный период.

Другим подходом к прогнозированию ВДС является использование ежеквартальных индексов сезонности и средних годовых оценок для доли ВДС в объеме произведенной продукции секции D в целом и ее подсекций (таблица 3).

Таблица 3 – Индексы сезонности и среднегодовые оценки доли ВДС в объеме произведенной продукции обрабатывающей промышленности Витебской области

|

Подсекция |

Индексы сезонности |

Средние оценки доли ВДС в объеме произведенной продукции |

|||

|

Январь-март |

Апрель-июнь |

Июль-сентябрь |

Октябрь-декабрь |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» |

1,061 |

1,078 |

0,962 |

0,9 |

0,194 |

|

DB «Текстильное и швейное производство» |

0,947 |

1,015 |

1,051 |

0,988 |

0,378 |

|

DC «Производство кожи, изделий из кожи, и производство обуви» |

1,055 |

0,972 |

0,939 |

1,034 |

0,428 |

|

DD «Обработка древесины и производство изделий из дерева» |

1,008 |

1,023 |

0,995 |

0,974 |

0,418 |

|

DE «Целлюлознобумажное производство. Издательская деятельность» |

0,987 |

1,026 |

1,026 |

0,961 |

0,382 |

|

DF «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» |

0,842 |

1,007 |

0,985 |

1,165 |

0,175 |

|

DG «Химическое производство» |

1,093 |

0,973 |

0,959 |

0,975 |

0,339 |

|

DH «Производство резиновых и пластмассовых изделий» |

1,12 |

1,114 |

0,903 |

0,863 |

0,33 |

Окончание таблицы 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

DI «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» |

1,041 |

1,03 |

1,02 |

0,909 |

0,362 |

|

DJ «Металлургическое производство и производство металлических изделий» |

1,16 |

1,057 |

0,847 |

0,935 |

0,276 |

|

DK «Производство машин и оборудования» |

1,117 |

1,043 |

0,981 |

0,859 |

0,418 |

|

DL «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» |

0,971 |

1,057 |

1,074 |

0,898 |

0,358 |

|

DM «Производство транспортных средств и оборудования» |

0,914 |

0,797 |

0,925 |

1,364 |

0,421 |

|

DN «Прочие отрасли промышленности» |

1,164 |

1,083 |

1,048 |

0,705 |

0,402 |

|

D «Обрабатывающая промышленность» |

0,947 |

0,996 |

0,989 |

1,061 |

0,226 |

Источник: рассчитано авторами.

Среднегодовые оценки доли ВДС в объеме произведенной продукции рассчитывались по формуле средней арифметической взвешенной с учетом структуры ВДС.

Определение индексов сезонности производится по формуле [11].

Прогнозирование ВДС в целом по обрабатывающей промышленности или ее подсекциям на основе указанного подхода предусматривает:

-

1) корректировку среднегодовой оценки доли ВДС в объеме произведенной продукции на индекс сезонности:

d ВДС = dВДС X IS , где dВДС – среднегодовая оценка доли ВДС данной секции или подсекции;

IS – индекс сезонности доли ВДС в объеме произведенной продукции для периода прогнозирования (таблица 3);

-

2) определение ВДС путем умножения скорректированной оценки доли ВДС в объеме произведенной продукции на объем произведенной продукции:

ВДС = ОПП X d ВДС , (12)

где ОПП – объем произведенной продукции в текущих ценах;

d ВДС – скорректированная оценка доли ВДС в объеме произведенной продукции данной секции или подсекции.

В оценке деятельности субъектов хозяйствования с точки зрения их вклада в ВРП отдельные мероприятия по повышению эффективности их хозяйствования должны пересчитываться на возможный прирост ВРП (ВДС).

Безусловно, важным фактором роста ВДС обрабатывающей промышленности является освоение в текущем году новых, инновационных и импортозамещающих видов продукции. В 2011 году за счет реализации данных мероприятий в области планируется освоить новых видов продукции на сумму 46451,1 млн. рублей, инновационной продукции – на 116183,6 млн. рублей, импортозамещающей – на 87344 млн. рублей.

Расчет ВДС, полученной в результате данного мероприятия, проведен с использованием среднегодовых оценок доли ВДС (таблица 4).

Таблица 4 – Расчет ВДС, полученной в результате освоения новой, инновационной и импортозамещающей продукции субъектами хозяйствования Витебской области в 2011 году

|

Подсекция |

Объем выпуска продукции, млн. рублей |

Валовая добавленная стоимость, млн. рублей |

|

DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» |

29800,3 |

5781,3 |

|

DB «Текстильное и швейное производство» |

130087 |

49172,9 |

|

DD «Обработка древесины и производство изделий из дерева» |

3169 |

1324,6 |

|

DG «Химическое производство» |

19968,6 |

6769,4 |

|

DH «Производство резиновых и пластмассовых изделий» |

1500 |

495 |

|

DJ «Металлургическое производство и производство металлических изделий» |

9570 |

2641,3 |

|

DK «Производство машин и оборудования» |

33368 |

13947,8 |

|

DL «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» |

22152,8 |

7930,7 |

|

DN «Прочие отрасли промышленности» |

363 |

145,9 |

|

Итого |

249978,7 |

88208,9 |

Источник: составлено авторами.

В результате освоения субъектами хозяйствования обрабатывающей промышленности области новых, инновационных и импортозамещающих видов продукции при производстве продукции в объеме 249978,7 млн. рублей дополнительная валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности составит свыше 88 млрд. рублей.

Таким образом, использование доли ВДС в объеме произведенной продукции как показателя, наилучшим образом характеризующего формирование ВДС в обрабатывающей промышленности, позволяет сопоставить объемные показатели и получить качественную оценку результатов хозяйственной деятельности на уровне субъекта хозяйствования, по виду экономической деятельности в целом и его подсекциям. Разработанные модели прогнозирования позволяют определить тенденции развития ВДС, элиминируя влияние ценового и объемного факторов.

Список литературы Модели прогнозирования валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Витебской области

- Анохов, С. М. Валовой региональный продукт: понятие, методика расчета/С. М. Анохов, Н. В. Лацкевич//Потребительская кооперация. -2011. -№ 1 (32). -С. 2-7.

- Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 277 «Об утверждении Методики по формированию валового регионального продукта производственным методом в текущих и постоянных ценах».

- Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 278 «Об утверждении Методики по ежемесячной оценке валового регионального продукта».

- Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 279 «Об утверждении Методики по ежемесячной оценке валового внутреннего продукта».

- Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 280 «Об утверждении Методики по расчету квартального валового внутреннего продукта производственным методом и методом использования в среднегодовых ценах».

- Бажин, И. И. Информационные системы менеджмента/И. И. Бажин. -Москва: ГУ-ВШЭ, 2000. -608 с.

- Венецкий, И. Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: справочник/И. Г. Венецкий, В. И. Венецкая. -Москва: Статистика, 1979. -447 с.

- Вардомацкая, Е. Ю. Информатика. В двух частях. Часть II. Exce l: учебное пособие/Е. Ю. Вардомацкая, Т. Н. Окишева. -Витебск: УО «ВГТУ», 2007. -238 с.

- Шанченко, Н. И. Эконометрика: лабораторный практикум/Н. И. Шанченко. -Ульяновск: УлГТУ, 2004. -79 с.

- Планирование и прогнозирование экономики: методические указания к проведению практических занятий и выполнению контрольных работ для студентов экономических специальностей заочной формы обучения/сост. А. С. Савицкий. -Витебск: УО «ВГТУ», 2004. -35 с.

- Ряузов, Н. Н. Общая теория статистики: учебник/Н. Н. Ряузов. -Москва: Финансы и статистика, 1984. -343 с.