Модели развития транспортной системы и российская практика

Автор: Гафарова К.Э., Осадчий Е.И.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 2 (12), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье освещается комплекс вопросов по функционированию транспортной системы посредством аналитического моделирования. Осуществлен анализ традиционных моделей развития транспортной системы России с учетом специфики ее эволюции и решения стратегических задач.

Транспортная система, транспортное строительство, традиционные модели развития транспортной системы, локальная и региональная модели транспортной системы, эволюция национальной транспортной системы

Короткий адрес: https://sciup.org/170180124

IDR: 170180124

Текст научной статьи Модели развития транспортной системы и российская практика

Транспортная система (далее ТС) современной России включает шесть видов (подсистем) транспорта, каждый из которых выполняет комплекс перевозочных функций в соответствии с технологическими особенностями и спецификой рыночного хозяйства. Одновременно ТС – это организованная совокупность всех элементов транспорта и связей между ними. В основе развития ТС России, как и любого государства, прежде всего, лежит система общественных интересов. Этому подчинена не только практика, но и теория транспортного строительства. В этой связи сфера использования транспортного фактора традиционно актуальна. Фактор перевозки уже более полутора веков обязательно включается в положения локальной и региональной парадигмы развития, где транспортные затраты были обязательным элементом всех экономических расчетов как условие устойчивого развития района, города и предприятия. Обстоятельные разработки касательно транспортного воздействия на производство находим в широком спектре и временном диапазоне работ (от исследований И. Коля (1841 г.) до разработок И. Никольского (1978 г.)). Одновременно с конца ХIХ в. транспорт в зарубежных исследованиях воспринимается как системное образование (А. Геттнер, Л. Лананн). Значительный вклад в развитие теории ТС внесли В. Вампилов, В. Галабурда, С. Тархов, Н. Троицкая и другие российские ученые. Их авторские разработки посвящены структурнофункциональным и управленческим аспектам анализа транспорта как сложной коммуникационной системы.

Глобализация коммуникационной деятельности поставила перед государствами ряд новых проблем, в т.ч. выбора моделей развития их ТС. Ее решение в теоретическом плане связано с развитием концепции пространственной экономики и значительно расширило территориальный аспект анализа ТС. Объектом такого анализа становятся:

-

- локальные ТС и их элементы, как базовая основа деятельности в пространстве;

-

- региональные транспортные комплексы, которые через показатели перевозочной работы отражают специфику межрайонного товарообмена;

-

- страновые ТС.

Последние стремятся посредством ма-гистрализации сети и модернизации подвижного состава решать макрорегиональ-ные задачи, связанные с обеспечением эколого-экономической и военной безопасности, эффективностью развития хозяйства, а также взаимодействовать с мировой транспортной системой.

Указанные три объекта анализа ТС России потребовали обращения исследователей к разработке формирования соответственно трех моделей ее развития. Под моделью понимается система представлений о главных свойствах изучаемого объекта

(транспорта) и происходящих в нем процессов.

Работа ТС всех уровней воздействует на систему приведенных затрат. Они по-прежнему велики в транспортной составляющей, достигая 39%. Полные транспортные издержки в экономике России составляют 10% ВВП, коэффициент транспортной слагающей достигает 13% [1, с. 432]. Составляя экономический каркас территории страны, ТС тем не менее не воспринимается как целостное и автономное образование. Формирование единой ТС не препятствует развитию систем более низкого ранга и территориального охвата. При этом каждая из систем формирует свою модель и алгоритм развития.

Сам процесс моделирования развития ТС подчиняется общегеографическим и экономическим закономерностям, и по мнению специалистов, подразделяется на три этапа:

-

1) Создание модели объекта.

-

2) Исследование социальноэкономических особенностей объекта с помощью специальных операций.

-

3) Перенесение полученных результатов на реальный прототип модели.

По нашему мнению, в моделировании ТС целесообразно использование моделей общих частичных систем, которые, по мнению Д. Харвея, дают возможность получить результаты проявлений процессов (в данном случае – транспортных) без полного представления о внутреннем функционировании самой системы [2, с. 150]. Исходя из указанного, в основу построения моделей развития ТС следует положить ряд параметров, а именно: основной принцип действия, базовые решаемые задачи, выбор ареала и механизма действия элементов системы.

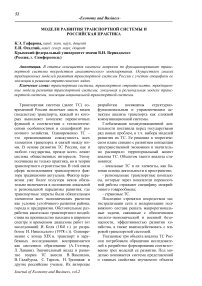

Таблица 1. Традиционные модели развития транспортной системы

|

Вид модели |

Принципы действия |

Основные задачи |

Ареал и механизм действия |

|

1. Локальная |

Спонтанности развития. |

-организация перевозок; -уменьшение дальности перевозок. |

Зона действия крупного города, муниципальная организация ТС, обеспечивающие оптимальные транспортные потоки. |

|

2. Региональная |

Оптимальной концентрации и логистики перевозок с учетом региональных факторов. |

-обеспечение своевременной доставки грузов и пассажиров; -реализация основных региональных перевозок. |

В границах области, экономического района, обеспечивает управление элементов ТС. |

|

3. Страновая (национальная) |

Оптимизация транспортного обеспечения всей экономики. |

-создание межрайонного равновесия в перевозках; -осуществление межгосударственных перевозок. |

Формирование в границах государства доступной и устойчивой ТС как базиса транспортной целостности. |

Источник: составлено авторами

Развитие ТС всех уровней зависит не только от факторов размещения производства, но и от эволюции национальной транспортной системы. Историческая ретроспектива развития национальной экономики свидетельствует, что в эволюции ТС России прослеживается три этапа.

Первый этап по времени совпадает с формированием в первую очередь собственной ТС путём размежевания транспортных сетей бывшего СССР. На долю РФ пришлось 59% железных дорог, 49% шоссейных дорог, 74% магистральных трубопроводов бывшей единой транспортной системы [1, с. 435]. Из-за отсутствия инвестиций транспортное строительство в этот период почти не велось. Кризисные явления в экономике отразились и на системе перевозок: грузооборот Российской ТС за 1990-2012 годы сократился с 6,1 до 5,1 трлн. т/км [3, с. 32].

Второй этап развития Российской транспортной системы связан, во-первых с завершением процессов разгосударствления ее ключевых элементов (только в перевозках воздушным транспортом участ- вуют свыше 100 авиакомпаний). Во-вторых, с формированием нормативноправовой базы, регламентирующей дея- тельность всех видов транспорта в условиях рыночных отношений. Улучшение общеэкономической ситуации не отразилось на работе элементов ТС, которые осуществляют пассажироперевозки. За 2000-2012 годы общий пассажирооборот сократился с 496 до 473 млрд. пасс/км. Одновременно увеличилась доля перевозок выполненных в международных сообщениях.

Третий этап развития ТС начался после 2010 года. К этому периоду были приняты стандарты, нормы и документы, определяющие дальнейшее развитие этой сферы (Стратегия развития транспорта в РФ и другие). Основными задачами этого этапа стали: создание организационных и хозяйственных условий устойчивой перевозочной работы в стране и регионах; формирование доступной и устойчивой ТС путём района в общегосударственном разделении труда.

Национальная модель ТС предполагает организацию системы перевозок в соответствии с российскими и международными стандартами на основе технологического переоснащения транспорта и современных логистических операций. Одновременно в обозримую перспективу необходимо:

-

а) формирование единого транспортного пространства;

-

б) совершенствование рынка транспортных услуг, обеспечение их доступности, объема и качества;

-

в) повышение уровня безопасности ТС;

-

г) активная интеграция в мировое транспортное пространство [4, с. 2].

Как результат, ТС выступает важнейшим консолидирующим элементом экономической системы государства. Ее успешное функционирование предполагает расширения подвижного состава и мар- использование аналитического моделиро- шрутизации сети; увязка развития всех видов транспорта с другими отраслями экономики на основе разработанной транспортной политики.

В модели современной локальной ТС наиболее важными следует считать: организацию бесперебойного обслуживания пассажиров и транспортных потребностей предприятий; оптимизацию управления транспортными потоками. Тем самым моделирование ТС этого уровня предполагает транспортно-планировочный анализ состояния дорожной сети и работы транспорта локальных объектов.

Модель ТС региона должна учитывать сложившуюся отраслевую и территориальную структуру производства, социоде-мографическую ситуацию, а также место вания, суть которого сводится к сопряженному анализу трех функциональных моделей. Такое моделирование развития транспортных систем России представляют имитационные действия, направленные на совершенствование их функционирования в рамках локального, регионального и общенационального экономического пространства. Их дальнейшее развитие следует обязательно увязывать не только с параметрическими характеристиками ТС локального и регионального уровней, но и с формированием инновационноинвестиционной модели развития всего транспорта, а также с национальной доктриной и концепцией долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года и ее интеграции в мировое хозяйство.

Список литературы Модели развития транспортной системы и российская практика

- Экономическая и социальная география России: география отраслей национального хозяйства России : учебник/под ред. В.Л. Бабурина. -М.: Книжный Дом «ЛиброКом», 2013. -516 с.

- Харвей Д. Научное объяснение в географии : сокр. перевод с англ./Д. Харвей. -М.: Прогресс, 1974. -562 с.

- Российский статистический ежегодник 2013. -М.: Росстат, 2013. -936 с.

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года: Министерство транспорта РФ . -Режим доступа: http://www.mintrans.ru