Модели реализации административной реформы на региональном уровне (на примере субъектов Приволжского федерального округа)

Автор: Урасова А.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Административная реформа в России: теория, история, практика

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемы административного реформирования на региональном уровне. На основе системного подхода в моделировании представлены модели реализации административной реформы (на примере субъектов Приволжского федерального округа).

Административная реформа, регионалистика, сравнительный анализ, социально-экономическая и политическая среда региона

Короткий адрес: https://sciup.org/147203989

IDR: 147203989 | УДК: 351/354(470.4)

Текст научной статьи Модели реализации административной реформы на региональном уровне (на примере субъектов Приволжского федерального округа)

Прежде всего основная трудность заключается в необходимости количественного выражения результатов деятельности органов исполнительной власти. Это приводит к тому, что их работа напрямую связывается с показателями социально-экономического развития соответствующей территории. Особенно сложным этот вопрос становится в слабо развитых регионах. В результате возникает необходимость разработки основных показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти, которые бы явились едиными для всех уровней государственного управления.

Кроме того, следует сказать о недостаточной финансовой обеспеченности регионов. Поскольку все мероприятия реформы должны финансироваться за счет бюджетных средств субъекта Федерации, это становится одной из главных проблем для слабо развитых субъектов.

Нужно также отметить низкую эффективность действия административных регламентов, поскольку многие из них существуют лишь на бумаге.

В результате требуется устанавливать определенные формы контроля над функционированием регламентов, что на сегодняшний день отсутствует. Существуют сложности и в проведении мониторинга мероприятий реформы. Здесь основная проблема также связана с отсутствием объективных качественных показателей эффективности мероприятий. Применение федеральным центром различных методик оценки, различных индексов приводит к отсутствию единой системы оценки для всех уровней государственного управления, которая позволяла бы составить общее представление о положении различных органов исполнительной власти в этой системе.

Тем не менее административная реформа на региональном уровне планомерно проводится с 2006 года [1]. Сейчас можно говорить об определенной специфике реализации реформы в каждом отдельно взятом субъекте Федерации. Именно данный тезис и послужил основой для проведения данного исследования.

В ходе выявления моделей реализации административной реформы на региональном уровне в субъектах Приволжского федерального округа, основанного на предположении о существовании определенной зависимости мероприятий реформы от политической и социально-экономической ситуации в регионе, была создана комплексная структура модели [1]. Она включила в себя три подсистемы: политическую, социально-экономическую и подсистему административного реформирования. Для каждой из указанных подсистем были определены показатели, анализа которых позволил автору доказать существование ряда моделей реализации административной реформы на региональном уровне: модель минимизированного развития, модель приоритетного развития, модель последовательного развития.

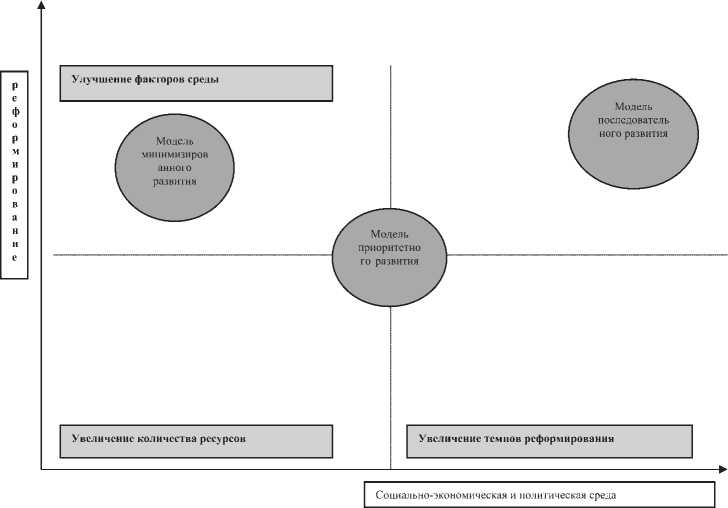

Для того чтобы детально охарактеризовать данные модели, представляется целесообразным расположить их на матрице, в которой основными осями будут: ось X – уровень реформирования; ось Y – степень благоприятности социально-экономической и политической среды. Данная ось координат состоит из четырех сегментов, каждый из которых обладает рядом характеристик. Нахождение субъекта в том или ином секторе позволяет говорить о специфике определенной модели.

Левый верхний сектор: положение в нем требует от субъекта улучшения факторов среды.

Левый нижний сектор: субъекту необходимо увеличение количества ресурсов наряду с улучшением факторов среды.

Правый нижний сектор: необходимо форсированное развитие всех направлений реформы.

Правый верхний сектор: требует от субъекта работы в прежнем векторе развития. Это самые успешные субъекты.

Кроме того, субъект может находиться на границах оси координат и характеризуется чертами всех пересекающихся секторов.

Р и с. 1. Матрица «Модели реализации административной реформы»

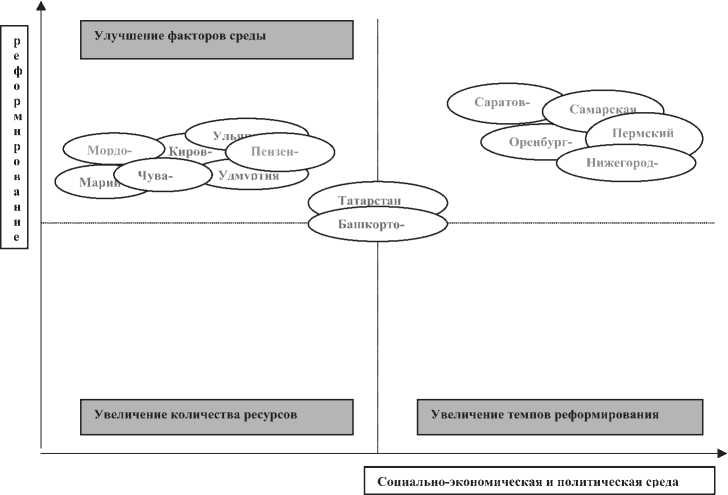

В субъектах Приволжского ФО можно наблюдать следующие модели реализации административной реформы (рис. 1).

Исходя из анализа данной матицы можно следующим образом охарактеризовать модели реализации административной реформы.

Модель минимизированного развития характеризуется невысокими темпами реализации реформы по всем направлениям, в рамках которых работа минимизирована вследствие ограниченности ресурсов и неблагоприятной социально-экономической и политической среды. Ряд субъектов Федерации при этом выбирают наиболее приоритетные направления. Однако в целом уровень реформирования остается невысоким.

Модель приоритетного развития характеризуется высоким уровнем развития определенных, приоритетных для субъекта, направлений, который контрастирует с уровнем реализации мероприятий по другим направлением. В результате субъект не может претендовать на высокую реализуемость реформы, лидирует по одному направлению. Данные субъекты нуждаются в улучшении факторов среды и увеличении темпов реформирования по всем направлениям.

Модель последовательного развития характеризуется комплексным развитием реформы, равномерностью проведения основных мероприятий. В условиях благоприятной социально-экономической и политической среды и достаточного количества ресурсов данные субъекты занимают наиболее высокую позицию.

Если говорить конкретно о каждом субъекте Приволжского ФО, то общая картина выглядит следующим образом (рис. 2)

Р и с. 2. Модели реализация административной реформы в Приволжском ФО

Модель приоритетного развития, к которой автором отнесены республики Татарстан и Башкортостан, характеризуется разработкой и реализаций определенных направлений реформы, где данные субъекты Федерации занимают лидирующие позиции. Однако комплексная реализация реформы в этих регионах находится на невысоком уровне. Данные субъекты нуждаются в разработке комплексных программ реформирования. Тем более что ресурсная база данных субъектов достаточна.

Модель последовательного развития, к которой относятся Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области, характеризуется высоким уровнем комплексного реформирования. Эти субъекты Федерации, по результатам исследования, являются лидерами. Они наиболее эффективно используют ресурсы, и все мероприятия реализуются планомерно.

Модель минимизированного развития, которая включает республики Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл и Ульяновскую, Кировскую, Пензенскую области, характеризуется низким уровнем реализации административной реформы. Это объясняется, во-первых, слабой финансовой обеспеченностью данных субъектов [4], во-вторых, неблагоприятной социально-политической ситуацией [2; 5].

Таким образом, региональная специфика в проведении административной реформы в значительной мере связана с дифференциацией субъектов по политическим и социально-экономическим основаниям. В ходе исследования были определены возможные варианты реализации субъектами Федерации мероприятий реформы на основе различных соотношений по параметрам состояний политической и экономической среды и уровня реформирования.

Список литературы Модели реализации административной реформы на региональном уровне (на примере субъектов Приволжского федерального округа)

- Вайдлих В. Социодинамика: системный подход к математическому моделированию в социальных науках/пер.с англ. Е. Семечкина; под ред. Ю. Попкова. М., 2005.

- Индекс демократичности независимого института социальной политики [Электронный ресурс]. URL: http://atlas.socpol.ru (дата обращения: 1.04.2010).

- Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах: утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р [Электронный ресурс]. URL: http://ar.gov.ru/ru/about/documents/index.php? (дата обращения: 12.12.2009).

- Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб./Федер. служба гос. статистики. М., 2008.

- Россия регионов: трансформация политических режимов/под ред. В. Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри. М., 2000 [Электронный ресурс]. URL: www.ecsocman.edu.ru (дата обращения: 5.04.2010).