Модели слияния рентгеновских и сцинтиграфических изображений в распознавании артефактов

Автор: Хлесткин Андрей Юрьевич, Старожилова Ольга Владимировна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии компьютерных систем и сетей

Статья в выпуске: 2 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается модель слияния рентгеновских и сцинтиграфических изображений для распознавания артефактов, на основе проективных преобразований, полиномиальной интерполяции и Фурье-фильтрации. Приводятся примеры сплавов изображений разработанной модели.

Слияние рентгенографических и сцинтиграфических изображений, распознавание артефактов, полосовая фурье-фильтрация, проективные преобразования сцинтиграмм, полиномиальной интерполяции сцинтиграмм

Короткий адрес: https://sciup.org/140191392

IDR: 140191392 | УДК: 627.397.6

Текст научной статьи Модели слияния рентгеновских и сцинтиграфических изображений в распознавании артефактов

Задачи идентификации часто сводятся к взаимному сопоставлению между собой изображений, сформированных с помощью датчиков различных физических полей. Изображения, полученные разными способами, несут в себе различную информацию об объекте исследования. Например, рентгенография проецирует поглощающую органами часть рентгеновского излучения на изображение. Вместе с тем сцинтиграфический метод отображает полые части внутреннего органа, заполненные жидкостью и испускаемым излучением изотопов, которые фиксируются датчиками излучения и, в конечном счете, достаточно четко визуализируются.

Представляет интерес получение изображений путем их слияния в целях повышения распознаваемости артефактов, выявления неоднородности в результирующих изображениях.В данной статье предлагается модель получения изображение сплава с повышенной распознаваемостью, с применением компьютерной обработки и процедуры слияния (сплава).

шающую способность и контрастное разрешение, однако на ней хорошо виден очаг поражения.

При слиянии рентгенограммы и сцинтиграммы возникают проблемы привязки снимков друг относительно друга и их взаимной геометрической коррекции. Иначе говоря, требуется установление соответствия между элементами исходных изображений с выделением реперных точек, по которым осуществляется координатная привязка снимков с геометрическими преобразованиями. Процедура слияния заключается в следующем.

Геометрию соответствующих изменений моделируем проективными преобразованиями. Поскольку формирование изображений сопровождается различного рода нелинейными искажениями [1], то в моделировании слияния будем использовать полиномиальную аппроксимирующую функцию преобразования:

22 m x' = a o + a^x + a 2 y + a^x + a 4 xy + a 5 y + ... + apy ,

22m у = bo + 4х + b2у + b3x + b4xy + b5y + - + bPy ’

где ( y , x ) – координаты точек первого изображения, ( y' , x' ) – соответствующие им координаты второго изображения.

Так как сцинтиграмма имеет меньшее про-

странственное разрешение, чем рентгенограмма, необходимо увеличить разрешение. Эту проблему решаем методом полиномиальной ин-

а)

Рис. 1. Снимки позвоночного ствола: а) рентгенограмма; б) сцинтиграмма

б)

терполяции. Запишем полином степени Р в виде

Pp gr (x) = X apX . Полином степени P должен p=0

проходить через Р + 1 точек с неизвестными коэффициентами ap [2]. В случае четного числа узлов сетки и из-за симметрии устанавливаем, что

^^

xx p =

2 p - P

После интерполяции при нечетном

Так рентгеновские и сцинтиграфические изображения позвоночника, представленные на рис. 1, значительно различаются. Рентгенограмма (см. рис. 1а) обладает высоким пространственным и контрастным разрешением, что позволяет четко различать костную ткань. Сцинтиграфическое изображение (см. рис. 1б) имеет меньшую разре-

Р получаем уравнения

|

go |

1 |

- P /2 |

P2/4 |

-P3 /8 |

|

|

g(P-1)/2 |

1 |

-1/2 |

1/4 |

-1/8 |

|

|

g(P+1)/2 |

1 |

1/2 |

1/4 |

1/8 |

|

|

gP ⎦ |

1 |

P /2 |

P2/4 |

P3 /8 |

a0

ap

откуда определяем коэффициенты полинома.

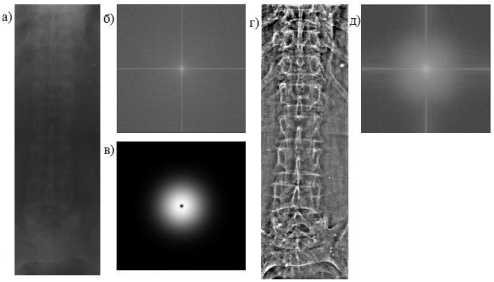

На рис. 2 приведен результат использования кубического полинома с решением:

Рис. 2. Результат увеличения изображения полиномиальной интерполяцией

Поскольку при сплаве черно-белых снимков затруднительно находить различия, то для решения применяем метод преобразования яркости в цвет. Таким образом, дальнейшее повышение распознаваемости состоит в представлении сцинтиграфического изображения в псевдоцвете.

На рис. 3 представлен пример цветового преобразования сцинтиграфического изображения. Нетрудно заметить, область очага заболевания четко отличается, а контур выделяется в оттенках красного. Выбор цветовой гаммы, приведенной в примере, как показала практика, является опти- состоит в использовании преобразования Фурье в полосе ограниченных частот, то есть применим полосовую фильтрацию.

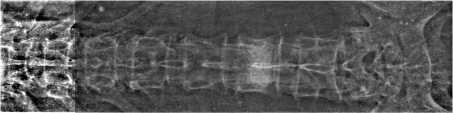

Рис. 4. Изображение сплава рентгенограммы и сцин тиграммы

Полосовые фильтры, основанные на преобразованиях Фурье, просты в программных реализациях, но вместе с тем удаляют или ослабляют частоты вне кольцевой области вокруг начала координат преобразования Фурье [3]. Передаточная функция полосового гауссова фильтра задается выражением

-

H (u , v ) = e

D 2 ( u , v ) - D 02 D ( u , v ) W

где D ( u , v ) – расстояние, измеряемое от центра частотного прямоугольника, W – ширина кольца, D0 – радиус окружности, проходящей через его середину.

Результатом такой фильтрации является рис. 5. Улучшения изображения и выделения контуров вполне очевидны. Используемый метод фильтрации позволил эффективно восстановить контуры мелких деталей и текстуры на рентгенографическом снимке.

мальным.

Рис. 3. Результат преобразования яркости в цвет сцинтиграфического изображения

Таким образом, из приведенных выше геомет-

Рис. 5. Результат фильтрации: а, б) исходное рентгеновское изображение и его Фурье-спектр; в) образ Фурье-фильтра; г, д) результат фильтрации изображения и его Фурье-спектр

рических преобразований и масштабирования получаем количественные и качественные результаты.

Слияние (сплав) изображений проводится с использованием полупрозрачной маски и совмещением изображений по реперным точкам (см. рис. 4).

Дальнейшее повышение разрешения и увеличение информативности выявления артефактов

Приведенное Фурье-преобразование хорошо подчеркивает костную ткань, что позволяет улучшить визуальное восприятие изображения сплава (см. рис. 6).

Рис. 6. Изображение сплава позвоночного ствола с выявлением очага поражения (артефакта)

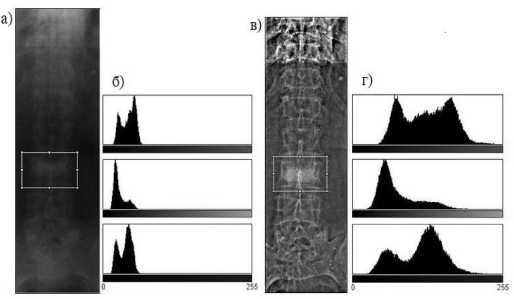

Рис. 7. Гистограммный анализ: а, б) изображение сплава без фильтрации и его гистограмма; в, г) изображение сплава с фильтрации и его гистограмма

Гистограммный анализ результирующих изображений сплава (см. рис. 7) показал, что полосовая Фурье – фильтрация расширяет динамический диапазон, тем самым улучшая визуальное распознавание артефактов.

В заключение отметим, предложенная процедура и модель продемонстрировала свою действенность в распознавании артефактов в области позвоночного ствола. Вместе с тем, применение рассмотренной модели к исследованию поверхности сердечно-сосудистой системы, как показала практика, эффективна.

Список литературы Модели слияния рентгеновских и сцинтиграфических изображений в распознавании артефактов

- Цифровая обработка изображений в информационных системах. Новосибирск: Изд. НГТУ, 2002. -352 с.

- Яне Б. Цифровая обработка изображений. Пер. с англ. М.: Техносфера, 2007. -584 с.

- Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. Пер. с англ. М.: Техносфера, 2006. -1072 с.