Модели строения и условия формирования глубокопогруженных региональных резервуаров нижнеюрских отложений Енисей-Хатангской и Восточной части Гыданской нефтегазоносных областей

Автор: Шемин Г.Г., Верниковский В.А., Первухина Н.В., Деев Е.В., Москвин В.И., Мигурский Ф.А., Смирнов М.Ю.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Выделены области разного вещественного состава отложений тоарского, плинсбахского и геттанг-синемюрского резервуаров от преимущественно песчаного до глинисто-алевритового, которые закономерно распределены по территории региона. Рассмотрены обстановки образования отложений проницаемых комплексов и флюидоупоров, которые накапливались преимущественно в морских условиях. Впервые составлен набор карт толщин и вещественного состава проницаемых комплексов региональных резервуаров всей территории рассматриваемого региона. Показано, что на протяжении всей раннеюрской эпохи наиболее интенсивным был снос алевритово-песчаного материала с Сибирской платформы. Поэтому вещественный состав нижнеюрских отложений вблизи этого источника сноса более песчаный, чем близрасположенных к Таймырской складчатой области. Установлена закономерность изменения фильтрационно-емкостных свойств региональных резервуаров в зависимости от глубины залегания. Наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами обладают гранулярные коллекторы, залегающие на глубине до 3,5 км. Ниже этого значения на каждый 1 км углубления пористость коллекторов уменьшается на 2-2,5 %. Начиная с глубины 4,5 км их открытая пористость обычно не превышает 12-13 %, а глубже 5,5 км коллекторы имеют открытую пористость, близкую к их граничному значению. Проницаемость коллекторов также уменьшается вниз по разрезу. Прогноз толщин малоизученных коллекторов осуществлен на базе имеющейся ограниченной по объему аналитической и промыслово-геофизической информации, выявленной закономерности изменения их фильтрационно-емкостных свойств в зависимости от глубины их залегания и анализа вещественного состава отложений проницаемых комплексов. Выделены области очагового распределения коллекторов и их отсутствия. Первые из них подразделяются на области наибольших, средних, пониженных и низких значений толщин коллекторов. Впервые оценены качества лайдинского, китербютского и левинского флюидоупоров на всей территории исследуемого региона с построением карт качества каждого

Резервуар, проницаемый комплекс, флюидоупор, структурный план, вещественный состав, условия образования, коллектор, пористость, проницаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/14128807

IDR: 14128807 | УДК: 550.83 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-2-59-85

Текст научной статьи Модели строения и условия формирования глубокопогруженных региональных резервуаров нижнеюрских отложений Енисей-Хатангской и Восточной части Гыданской нефтегазоносных областей

Исследуемый регион является составной частью арктического сектора Российской Федерации, на территории которого прогнозируются громадные ресурсы УВ-сырья. Административно он полностью входит в состав Таймырского и Ямало-Ненецкого автономных округов, расположенных соответственно в Красноярском крае и Тюменской области. В тектоническом отношении регион включает Енисей-Ха-тангский региональный прогиб и смежную территорию Западно-Сибирской геосинеклизы, согласно нефтегазогеологическому районированию — Ени-сей-Хатангскую и восточную часть Гыданской нефтегазоносных областей (НГО).

Несмотря на длительную историю проведения нефтегазопоисковых работ, его изученность сейсморазведкой и особенно глубоким бурением до настоящего времени остается низкой. На огромной территории региона (около 500 тыс. км2) за всю историю изучения (почти 80-летнюю) объем выполненных сейсморазведочных работ составляет около 130 тыс. км, бурения — 1150 тыс. м (530 глубоких скважин). Большинство скважин (78 %) вскрыли нео-комские отложения, значительно меньше (18 %) — юрские и лишь немногие (4 %) —доюрские.

В результате проведенных нефтегазопоисковых работ на территории региона открыто около 50 месторождений газа и нефти, большинство из которых выявлено в неокомском комплексе и лишь 7 — в юрском.

Нижнеюрские отложения, являющиеся объектом выполненных исследований, почти повсеместно распространены в рассматриваемом регионе. Они залегают на большой глубине (в основном от 4 до 8 км) и характеризуются сложным неоднородным строением. Степень их изученности весьма низкая (они вскрыты лишь 29 глубокими скважинами).

Нижнеюрские отложения рассматриваемого региона в нефтегазоносном отношении обычно включают четыре подразделения: зимний, джангодский резервуары и левинский, лайдинский флюидоупо-ры [1]; зимний, джангодский пласты-коллекторы и левинский, лайдинский флюидоупоры [2]; зимний, джангодский региональные коллекторы и левинский, лайдинский региональные покрышки [3] и др. Их характеристика приведена во многих работах ([1-6] и др.).

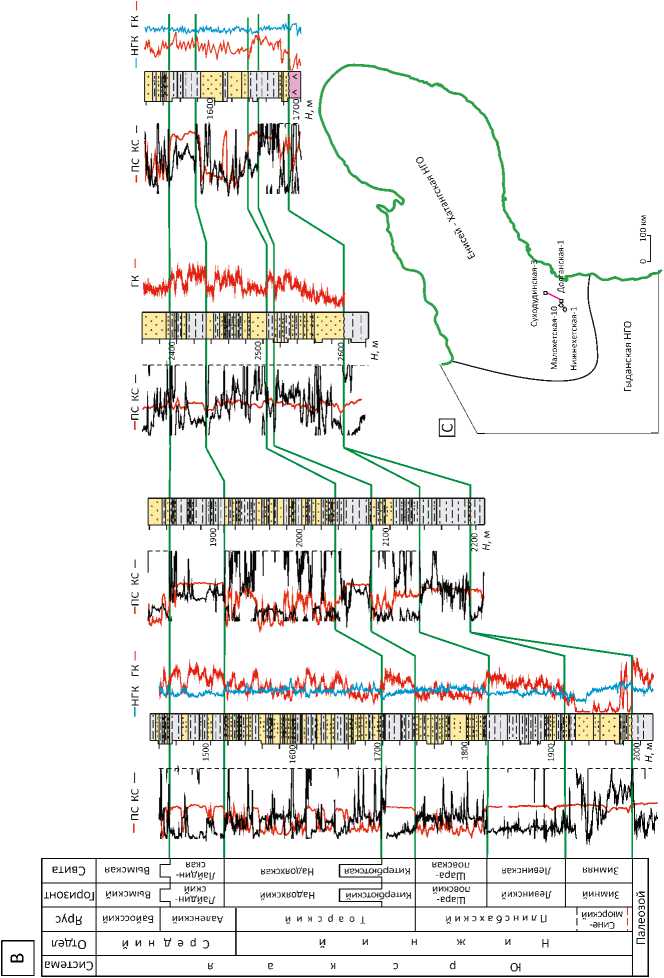

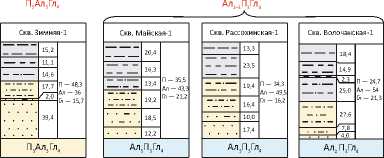

Джангодское подразделение, как известно, имеет трехчленное строение. Оно представлено преимущественно алевролито-песчаными породами надо-яхского и шараповского региональных горизонтов и разделяющими их глинистыми породами китер-бютского. То есть в нижнеюрских отложениях исследуемого региона выделяется шесть подразделений, три из которых (зимнее, шараповское, надояхское) имеют главным образом алевритово-песчаный состав и три (левинский, китербютский, лайдинский) — в основном глинистый. Поэтому авторами статьи в разрезе нижнеюрских отложений исследуемого региона, как и в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, составной частью которой он является, выделено три региональных резервуара: тоарский, плинсбахский и геттанг-синемюрский, каждый из которых представлен проницаемым комплексом и флюидоупором (рис. 1, 2).

Под резервуаром нефти и газа понимается совокупность смежных экранирующего (вверху) и проницаемого (внизу) комплексов, в которых возможны миграция, аккумуляция и консервация УВ [8]. Экранирующий комплекс обычно называется флюидо-упором. В настоящей статье для всей территории региона составлены структурные планы, охарактеризованы вещественный состав, условия формирования, фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллекторов, выявлена закономерность их изменения в зависимости от глубины залегания и представлены результаты прогноза толщин коллекторов и оценка качества флюидоупоров.

Методика исследований

Методика палеогеографических реконструкций

При построении литолого-палеогеографических карт раннеюрской эпохи исследуемого региона использована ранее разработанная методика 1 [9–12]. Исходной информацией для их составления послужили результаты литолого-стратиграфических, литолого-фациальных и палеонтологических исследований нижнеюрских отложений. На представленных литолого-палеогеографических картах зимнего, левинского, шараповского, китербютского и надоях-ского времени выделены литологические2 и палео-географические3 области и показаны современные толщины накопившихся осадков.

Литологические области выделены по содержанию компонентов разреза (в процентах): грубообломочного (ГрО), песчаного (П), алевритового (Ал) и глинистого (Гл). Выделены следующие интервалы содержания компонентов: 100–76; 75–51; 50–26; 25-11; 10-1 %. Буквенные обозначения соответствуют литологическим компонентам, а цифровые — их содержанию. В целом они определяют индекс литологического типа разреза. Картирование разреза одного индекса позволяет выделить литологические области.

Палеогеографические области подразделяются на зоны размыва и осадконакопления. Зоны размыва включают сушу с интенсивным и менее интенсивным сносом осадков. Зоны седиментации делятся на три крупные группы: континентального, переходного и морского осадконакопления. Область континентального осадконакопления включает аллювиальные равнины. Область морского осадконакопления представлена мелководьем (глубина до 25 м), мелководным (глубина 25–100 м) и глубоководным (глубина 100-200 м) шельфами. Область переходного осадконакопления включает прибрежные равнины, временами заливавшиеся морем.

Оценка качества флюидоупоров

При оценке качества глинистых флюидоупоров наиболее часто анализируются их гранулометрический и минеральный состав, толщины, ФЕС песчаных прослоев и трещиноватость пород [13]4. Флюидоупоры нижнеюрских отложений рассматриваемого региона характеризуются весьма низкой степенью изученности. Имеются лишь сведения об их толщине, процентном содержании песчаников и отчасти ФЕС. Эти параметры и использовались при оценке качества флюидоупоров, для чего строились карты толщин и литологических типов разрезов флюидоупоров, а также процентного содержания в них песчаников. По материалам отмеченных построений выделялись зоны различного качества флюидоупоров. Граничные значения показателей, по которым производилась оценка их качества, приведены в таблице.

Оценка фильтрационно-емкостных свойств коллекторов слабоизученных глубокопогруженных резервуаров

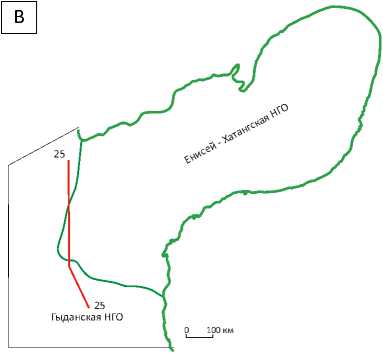

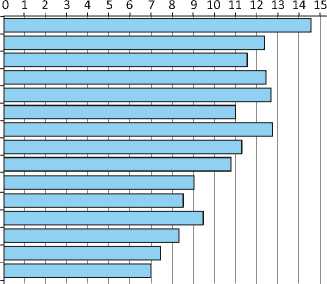

Для характеристики ФЕС коллекторов слабоизу-ченных глубокопогруженных нижнеюрских резервуаров была использована установленная авторами статьи закономерность изменения этих показателей в зависимости от глубины их залегания применительно к рассматриваемому региону. Результаты анализа (около 6000 определений открытой пористости и межзерновой проницаемости) свидетельствуют, что ФЕС песчаных пород монотонно ухудшаются с увеличением глубины их залегания (рис. 3).

Наилучшими ФЕС обладают гранулярные коллекторы нижнеюрских отложений, залегающие на глубине до 3,5 км. Ниже этого значения на каждые 1000 м углубления разреза пористость коллекторов уменьшается на 2–2,5 %. Начиная с глубины 4,5 км их открытая пористость не превышает 12–13 %, а глубже 5–5,5 км коллекторы имеют пористость, близкую к их граничному значению.

Проницаемость коллекторов уменьшается вниз по разрезу от среднего значения (2,7–8,2) · 10-3 мкм2 на глубине 2-2,55 км до (0,7-0,9) • 10-3 мкм2 на глубине 4–4,25 км.

Уменьшение значений ФЕС коллекторов с увеличением глубины их залегания обусловлено многими

ю

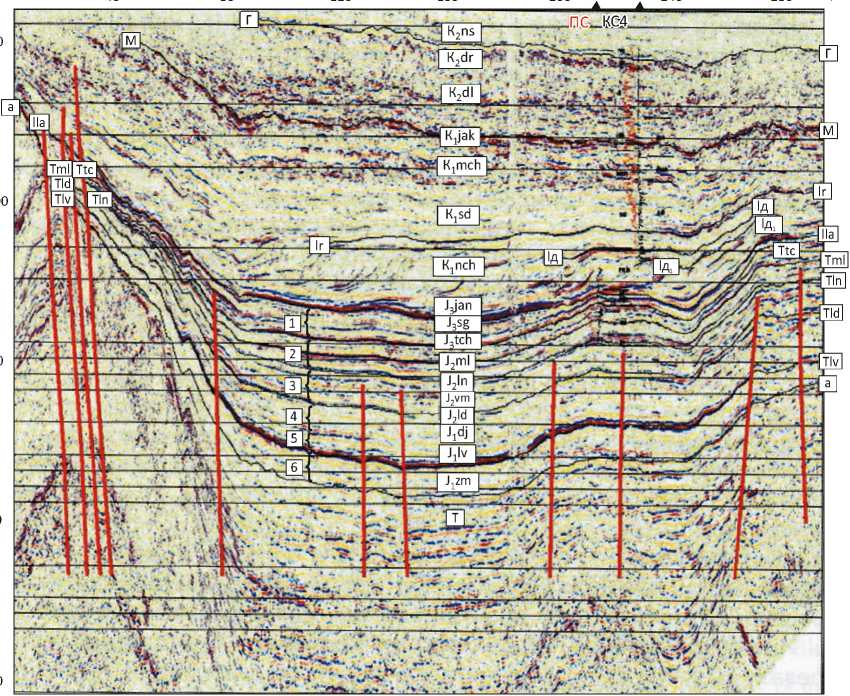

Рис. 2. Стратифицированный временной разрез ОГТ по профилю 25 (A) (по [7] с дополнениями Г.Г. Шемина) и схема расположения профиля (B)

Fig. 2. Stratificated CDP time section along the Line 25 (A) (according to [7] complemented by G.G. Shemin) and location map of the section line (B)

A

ПС КС4

Г

М

Г

М

К jak tc

Тln

К sd

К nch lд1

Т ld

J zm

Тld Тlv

J1dj J lv

Тl v а

J3sg J tch

J2ml J ln

J vm J ld lд lд1

1 lla

Тtc

Тml

Тln

К dr

К dl t, мс 2188030

2188030а

Региональные резервуары: 1 — оксфордский, 2 — батский, 3 — аален-байосский, 4 — тоарский, 5 — плинсбахский, 6 — геттанг-синемюрский.

Отражающие горизонты в свитах (Г — дорожковской (К1dr), М — яковлевской (К1jak), Ir — суходудинской (К1sd), Iд—Iд1 — нижнехетской (К1nch), Ila — яновстанской (J3jan), Ttc — точинской (J3tc), Tml — малышевской (J2ml), Tln — леонтьевской (J2ln), Tld — лайдинской (J2ld), Tlv — левинской (J1lv)) и в подошве юрских отложений (а)

Regional reservoirs: 1 — Oxfordian, 2 — Bathonian, 3 — Aalenian-Bajocian, 4 — Toarcian, 5 — Pliensbachian, 6 — Hettangian-Sinemurian.

Reflectors in the formations (Г — Dorozhkovsky (К1dr), М — Yakovlevsky (К1jak), Ir — Sukhodudinsky (К1sd), Iд—Iд1 — Nizhnekhetsky (К1nch), Ila — Yanovstansky (J3jan), Ttc — Tochinsky (J3tc), Tml — Malyshevsky (J2ml), Tln — Leont’evsky (J2ln), Tld — Laidinsky (J2ld), Tlv — Levinsky (J1lv)) and at the bottom of the Jurassic deposits (а)

Рис. 3. Графики распределения средних значений открытой пористости и межзерновой проницаемости юрских отложений исследуемого региона по интервалам глубин

Fig. 3. Diagrams of average open porosity and intergranular permeability of the Jurassic deposits in the study area for the depth intervals

Межзерновая проницаемость, n · 10 -3 мкм 2

2000–2250

2500–2750

3000–3250

3500–3750

4000–4250

4500–4750

5000–5250

5500–5750

Открытая пористость, %

Таблица. Оценка качества флюидоупоров региональных резервуаров нижнеюрских отложений рассматриваемого региона (по [8])

Table. Quality assessment of the impermeable beds of regional reservoirs within the Lower Jurassic series of the region under consideration (according to [8])

Прогноз толщин коллекторов

Рассматриваемые региональные резервуары нижнеюрских отложений характеризуются сложным неоднородным строением и значительными фациальными изменениями по площади. Поэтому авторами статьи прогнозируются области преимущественно очагового распространения коллекторов. В связи с весьма низкой изученностью этих отложений прогноз толщин коллекторов осуществлен предварительно по имеющейся ограниченной по объему аналитической и промыслово-геофизической информации, выявленной закономерности изменения ФЕС коллекторов в зависимости от глубины их залегания и анализа вещественного состава проницаемых комплексов резервуаров. По отмеченным результатам исследований авторами статьи выделено четыре категории областей преимущественно очагового распространения коллекторов в рассматриваемых резервуарах: наибольших, средних, пониженных и низких толщин гранулярных коллекторов.

Комплексная характеристика региональных резервуаров нефти и газа

Охарактеризуем стратиграфическое положение региональных резервуаров нижнеюрских отложений и принятое тектоническое районирование исследуемого региона. Приведем комплексную характеристику тоарского, плинсбахского, геттанг-синемюрского региональных резервуаров и их составных частей — проницаемых комплексов и флюидоупоров нижнеюрских отложений Енисей-Хатангской и восточной части Гыданской НГО. Рассмотрим следующие характеристики этих подразделений: литологический состав, строение и условия образования; распределение по исследуемой территории их толщины и вещественный состав; толщины песчаников; толщины коллекторов; ФЕС песчаников проницаемых комплексов и оценку качества флюидоупоров.

Стратиграфическое положение региональных резервуа -ров нижнеюрских отложений

Нижнеюрские отложения рассматриваемого региона обычно подразделяются на два (зимний, джангодский) [2] или три (зимний, шараповский, надояхский) резервуара [8]. В настоящей статье принят вариант их разделения на три региональных резервуара: тоарский, плинсбахский и геттанг-си-немюрский, каждый из которых включает проницаемый комплекс и флюидоупор. Их выделение ранее было обосновано в статье [8]. Стратиграфическое положение резервуаров и корреляция их разрезов приведены на рис. 1, 2.

Тоарский региональный резервуар представлен отложениями верхней части нижней и нижней части средней юры (средняя и верхняя части тоарского и нижняя и средняя части аален-байосского ярусов; надояхский и лайдинский горизонты; надояхская и лайдинская свиты). Проницаемый комплекс сложен породами надояхской, а флюидоупор — лайдинской свит.

Плинсбахский региональный резервуар включает отложения средней части нижней юры (нижняя половина нижнетоарского, средняя и верхняя части верхнеплинсбахского подъярусов; китербютский и шараповский горизонты; китербютская и шарапов-ская свиты). Проницаемый комплекс резервуара сложен породами шараповской, а флюидоупор — китер-бютской свит.

Геттанг-синемюрский региональный резервуар представлен отложениями нижней части нижней юры (геттангский, синемюрский ярусы, а также нижняя и средняя части плинсбахского; зимний, левинский горизонты; зимняя и левинская свиты). Проницаемый комплекс резервуара сложен образованиями зимней и флюидоупора — левинской свит.

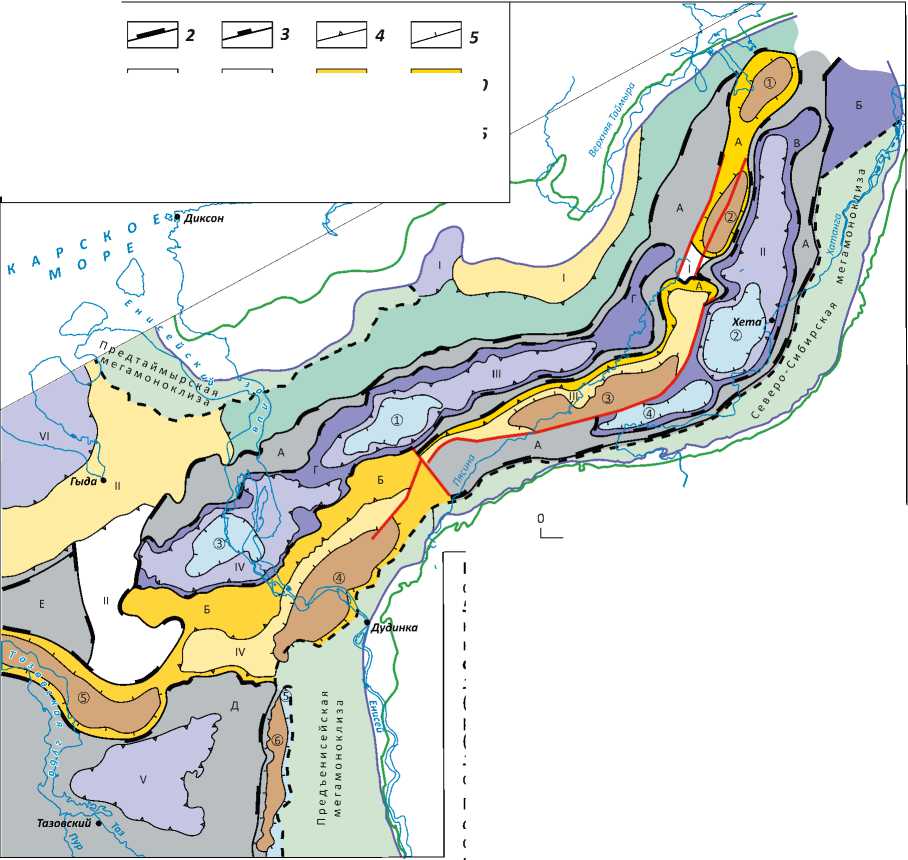

Принятое тектоническое районирование

В тектоническом отношении Енисей-Хатангская НГО соответствует одноименному региональному прогибу, а Гыданская — смежной с ним территории Западно-Сибирской геосинеклизы.

Тектоническое районирование Енисей-Ха-тангского регионального прогиба и Западно-Сибирской геосинеклизы изложено в работах многих авторов (Н.Н. Ростовцева, Ф.Г. Гурари, И.И. Нестерова, В.С. Суркова, В.С. Старосельцева, В.И. Шпильмана, В.А. Конторовича, А.М. Брехунцова, М.А. Фомина и др.). Последние варианты тектонического районирования, предложенные В.А. Конторовичем [14] для Западно-Сибирской геосинеклизы и М.А. Фоминым [15] для Енисей-Хатангского регионального прогиба, базируются на общей классификации тектонических элементов и имеют одинаковые названия. Поэтому это районирование использовалось в настоящей статье.

Согласно принятому тектоническому районированию, в пределах Енисей-Хатангского регионального прогиба и смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы выделяются Внутренняя область и Внешний пояс. Последний представлен мегамоноклизами: Предтаймырской, Северо-Сибирской и

Предъенисейской, осложняющими прибортовные части отмеченной структуры (рис. 4).

Наиболее прогнутой осевой частью Внутренней области Енисей-Хатангского регионального прогиба является Енисей-Хатангский наклонный мегажелоб — незамкнутый надпорядковый тектонический элемент. На северо-востоке она осложнена Боганидско-Жданихинским, а юго-западе — Беловско-Агапским наклонными желобами, которые разделяются Балахнинско-Рассохинской наклонной грядой. Отмеченные структуры, в свою очередь, осложнены таковыми более низкого порядка — мегапрогибами, мегавпадинами и мегавыступами. Первая из них осложнена Хетским наклонным мегапрогибом, а вторая — Агапским мегапрогибом и Беловской мегавпадиной. В пределах Балахнинско-Рассохин-ской гряды выделен Рассохинский наклонный мегавыступ. В юго-западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба расположено северо-восточное окончание Мессояхской наклонной гряды, которое осложнено Усть-Портовским мегавыступом.

На прилегающей к Енисей-Хатангскому региональному прогибу смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы выделены следующие надпорядковые, 0 и I порядков структуры: Большехетская и Антипаютинско-Тадебеяхинская мегасинеклизы, разделенные центральной частью Мессояхской наклонной гряды, Гыданский мегавыступ, Среднегы-данский мегаврез и Южно-Таймырская седловина. Гыданский мегавыступ и Мессояхская наклонная гряда соединены Танамской седловиной.

Вышеотмеченные наиболее крупные структуры Енисей-Хатангского регионального прогиба и Западно-Сибирской геосинеклизы осложнены как положительными, так и отрицательными структурами II порядка. Первые из них (Владимирский, Балахнин-ский, Волочанский, Малохетский, Среднемессояхский, Ванкоро-Тагульский мезовалы) осложнили Балахнин-ско-Рассохинскую, Мессояхскую наклонные гряды и Предъенисейскую мегамоноклизу, а вторые (Агапский, Романихинский, Долганско-Лодочный мезопрогибы, Рассомашья, Южно-Беловская мезовпадины) — Бога-нидско-Жданихинский, Беловско-Агапский желобы и Предъенисейскую мегамоноклизу.

Современные структурные планы рассматриваемых региональных резервуаров построены на базе следующих материалов. Как известно, в нижнеюрских глубокопогруженных отложениях региона выделяется три отражающих горизонта: а — подошва юрских отложений, Т1v — кровля левинского и Т1d — кровля лайдинского горизонтов, которые обычно используются при построении региональных структурных карт. Степень достоверности выполненных по ним структурных построений невысока, особенно по нижнему из них, по которому расхождения максимальных глубин разнятся от нескольких сотен до почти 10 000 м. Следует также отметить, что по выше-

Рис. 4. Тектоническая карта Енисей-Хатангского регионального прогиба и смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы (по М.А. Фомину [6])

Fig. 4. Tectonic map of the Yenisei-Khatanga regional trough and neighbouring West Siberian geosyneclise (according to M.A. Fomin [6])

h

] 11

А16

] 9

А 12

]13

]14

]15

| Ш И I 17

] 18

] 19

100 км

]10

Границы ( 1 – 7 ): 1 — Внешнего пояса, 2 — надпорядковых структур, 3 — структур 0 порядка, 4 — структур I порядка, 5 — структур II порядка, 6 — распространения мезозой-кай-нозойских отложений осадочного чехла, 7 — распространения юрских отложений; 8 — разломы; положительные структуры ( 9 – 12 ): 9 — надпорядковые, 10 — 0 порядка, 11 — I порядка, 12 — II порядка; отрицательные структуры ( 13 – 16 ): 13 — надпорядковые, 14 — 0 порядка, 15 — I порядка, 16 — II порядка; 17 — седловины и мегаседловины (I — Внутренняя седловина, II — Танамская мегаседловина); 18 — мегамоноклизы Внешнего пояса; 19 — Южно-Таймырская мегамоноклиза Внутренней области.

Положительные тектонические элементы: надпорядковые структуры и структуры 0 порядка: А — Балахнинско-Рас-сохинская наклонная гряда, Б — Мессояхская наклонная гряда; структуры I порядка: I — Янгодо-Горбинский мега выступ, II — Гыданский мегавыступ, III — Рассохинский наклонный мегавыступ, IV — Усть-Портовский мегавыступ; структуры II порядка: 1 — Владимирский мезовал, 2 — Балахнинский наклонный мезовал, 3 — Волочанский наклонный мезовал, 4 — Малохетский мезовал, 5 — Среднемессояхский мезовал, 6 — Ванкоро-Тагульский наклонный мезовал.

Отрицательные тектонические элементы: надпорядковые структуры и структуры 0 порядка : А — Енисей-Хатангский наклонный мегажелоб, Б — Эджанский наклонный желоб, В — Боганидско-Жданихинский наклонный желоб, Г — Беловско-Агапский наклонный желоб, Д — Большехетская мегасинеклиза, Е — Антипаютинско-Тадебеяхинская мегасинеклиза; структуры I порядка : I — Пясинский мегаврез, II — Хетский наклонный мегапрогиб, III — Агапский мегапрогиб, IV — Беловская мегавпадина, V — Северо-Тазовская мегавпадина, VI — Среднегыданский мегаврез; структуры II порядка : 1 — Агапский мезопрогиб, 2 — Рассомашья мезовпадина, 3 — Южно-Беловская мезовпадина, 4 — Романихинский наклонный мезопрогиб, 5 — Долганско-Лодочный наклонный мезопрогиб.

Примечание . На тектонической карте авторами статьи приведена новая легенда контуров пликативных структур; кроме того, показаны лишь крупные структуры.

Boundaries ( 1 – 7 ): 1 — the Outer belt, 2 — super-order structures, 3 — 0-th order structures, 4 — I-st order structures, 5 — II-nd order structures, 6 — extent of the Mesozoic-Cenozoic deposits of sedimentary cover, 7 — extent of the Jurassic deposits; 8 — faults; positive structures ( 9 – 12 ): 9 — super-order, 10 — 0-th order, 11 — I-st order, 12 — II-nd order; negative structures ( 13 – 16 ): 13 — super-order, 14 — 0-th order, 15 — I-st order, 16 — II-nd order; 17 — saddles and mega-saddles (I — Inner Saddle, II — Tanamsky mega-saddle); 18 — mega-monoclises of the Outer belt; 19 — South-Taimyr mega-monoclise of the Inner area.

Positive tectonic elements: super-order structures and 0-th order structures : А — Balakhninsky-Rassokhinsky tilted ridge, Б — Messoyakhsky tilted ridge; I-st order structures : I — Yangodo-Gorbinsky mega-uplift, II — Gydansky mega-uplift, III — Rassokhinsky tilted mega-uplift, IV — Ust’-Portovsky mega-uplift; II-nd order structures : 1 — Vladimirsky meso-swell, 2 — Balakhninsky tilted meso-

Усл. обозначения к рис. 4, окончание

Legend for Fig. 4, end.

swell, 3 — Volochansky tilted meso-swell, 4 — Malokhetsky meso-swell, 5 — Srednemessoyakhsky meso-swell, 6 — Vankoro-Tagul’sky tilted meso-swell.

Negative tectonic elements: super-order structures and 0-th order structures: А — Yenisei-Khatanga tilted mega-trench, Б — Edzhansky tilted trench, В — Boganidsky-Zhdanikhinsky tilted trench, Г — Belovsky-Agapsky tilted trench, Д — Bol’shekhetsky mega-syneclise, Е — Antipayutinsky-Tadebeyakhinsky megasyneclise; I-st order structures : I — Pyasinsky mega-incision, II — Khetsky tilted mega-trough, III — Agapsky mega-trough, IV — Belovsky mega-depression, V — North Tazovsky mega-depression, VI — Srednegydansky mega-incision; II-nd order structures : 1 — Agapsky meso-trough, 2 — Rassomash’ya mesodepression, 3 — South Belovsky meso-depression, 4 — Romanikhinsky tilted meso-trough, 5 — Dolgansky-Lodochny tilted meso-trough.

Note . On the tectonic map, the authors of the paper give the new legend for outlines of the folded structures; in addition, only large structures are shown.

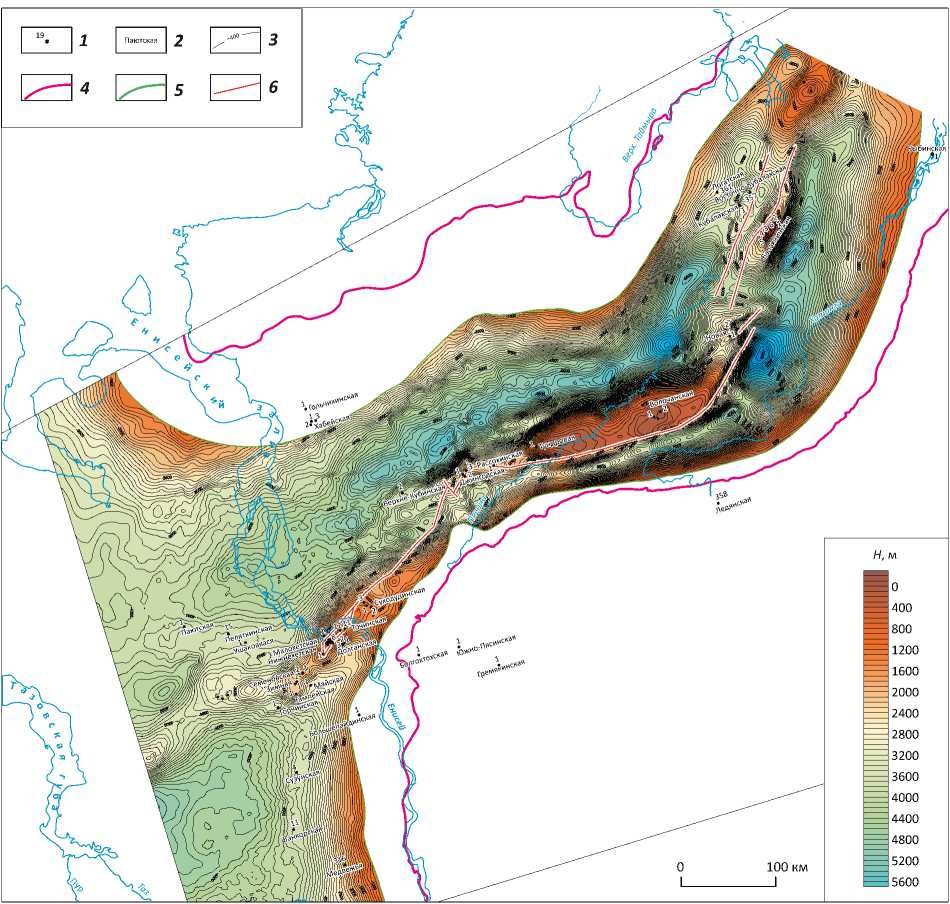

указанным горизонтам, кроме нижнего из них, структурные карты на всю территорию рассматриваемого региона отсутствуют. Исходя из вышеизложенного, при характеристике структурных планов исследуемого региона в качестве базовой для нижнеюрских отложений использовалась «Структурная карта по кровле геттанг-байосского НГК (Енисей-Хатангский региональный прогиб и прилегающие районы Западно-Сибирской геосинеклизы»1 (рис. 5) и составленные авторами статьи предварительные структурные карты по кровле шараповского и зимнего горизонтов с использованием опубликованных структурных карт отдельных районов по горизонтам Т1v и Т1d рассматриваемой территории и материалов бурения.

По кровле надояхского проницаемого комплекса тоарского резервуара на территории рассматриваемого региона достаточно четко проявлены все надпорядковые структуры и структуры 0 порядка, как отрицательные (Енисей-Хатангский наклонный мегажелоб, Боганидско-Жданихинский, Беловско-Агапский наклонные желоба, Большехетская мегасинеклиза), так и положительные (Балахнинско-Рассо-хинская и Мессояхская наклонные гряды). Наиболее погруженной из них является Боганидско-Жданихин-ский наклонный желоб (наиболее погруженная его часть соответствует замкнутой изолинии -5500 м). Остальные отрицательные структуры также являются глубокопогруженными (наиболее прогнутые части отвечают замкнутым изогипсам -4500…-5000 м). Из положительных структур самой приподнятой и контрастной является Балахнинско-Рассохинская наклонная гряда. Наиболее приподнятая ее часть соответствует изогипсе -1500 м. В отличие от этой структуры Мессояхская наклонная гряда существенно более погружена.

Структурные карты по кровле проницаемых комплексов плинсбахского и геттанг-синемюрского региональных резервуаров в целом соответствуют вышеописанной, только глубина их залегания несколько ниже.

Тоарский региональный резервуар

Тоарский региональный резервуар представлен отложениями верхней части нижней и нижней части средней юры. Сложен песчано-алевролито-глинистыми породами надояхской и лайдинской свит, которые распространены на большей части рассматриваемого региона. Лишь на его краевых участках,

прилегающих к Таймырской складчатой области и Сибирской платформе, они отсутствуют. Толщина резервуара изменяется от нескольких десятков до 600 м, на большей части территории региона — от 200 до 400 м. Глубина залегания кровли резервуара варьирует от нескольких сотен до 5–5,5 км, на большей части региона — от 2 до 4 км. Наибольшие ее значения прогнозируются в самых крупных отрицательных структурах: Боганидско-Жданихинском, Белов-ско-Агапском наклонных желобах и Большехетской мегасинеклизе, а наименьшие (300–1000 м) — на Волочанском наклонном мезовале, осложняющем южную половину Балахнинско-Рассохинской наклонной гряды. Тоарский резервуар состоит из на-дояхского проницаемого комплекса и лайдинского флюидоупора.

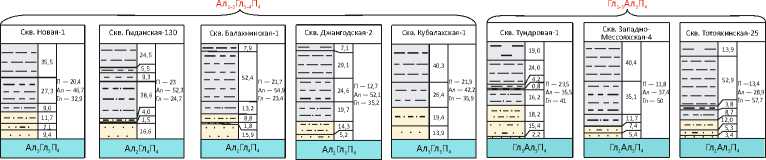

Надояхский проницаемый комплекс сложен глинисто-алевролитово-песчаными породами одноименной свиты, которые распространены повсеместно на большей части рассматриваемого района; в окраинных северной и южной частях района, прилегающих соответственно к Таймырской складчатой области и Сибирской платформе, эти породы отсутствуют (рис. 6). Толщина проницаемого комплекса изменяется от нескольких десятков до 350 м, на большей части района — от 150 до 300 м. Наибольшие ее значения прогнозируются в центральной наиболее прогнутой части Енисей-Хатангского регионального прогиба и южной части смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы, а наименьшие (от нескольких десятков до 100 м) — в краевых частях отмеченных структур.

Разрез проницаемого комплекса обычно представлен переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и переходных разностей пород. Вещественный состав комплекса достаточно разнообразный. Выделяется восемь литологических областей различных составов — от в основном песчаной (П1Ал5Г5) до преимущественно глинисто-алевритовой (Гл2Ал3П5). Области распространения пород преимущественно песчаного состава приурочены к юго-восточной окраинной части исследуемого района, примыкающей к Сибирской платформе, которая являлась в на-дояхское время основным поставщиком песчаного и алевритового материала. Области, представленные менее песчаными породами, прогнозируются вблизи Таймырской складчатой области. На остальной большей части территории рассматриваемого ре-

Рис. 5. Структурная карта по кровле проницаемого комплекса геттанг-байосского НГК (Енисей-Хатангский региональный прогиб и прилегающие районы Западно-Сибирской геосинеклизы)1

Fig. 5. Depth map over the top of the permeable sequence of the Hettangian-Bajocian Play (Yenisei-Khatanga regional trough and neighbouring areas of the West Siberian Geosyneclise)1

1 — поисково-разведочные и параметрические скважины; 2 — площади; 3 — изогипсы по кровле проницаемого комплекса гет-танг-байосского НГК (кровля вымской свиты), м; границы распространения ( 4 , 5 ): 4 — мезозой-кайнозойского осадочного чехла, 5 — проницаемого комплекса геттанг-байосского НГК; 6 — тектонические нарушения

гиона, расположенной в наиболее прогнутой части Енисей-Хатангского регионального прогиба и смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы, предполагаются области распространения пород наименее песчано-алевритового состава.

Толщина песчаников проницаемого комплекса изменяется от нескольких до 200 м (рис. 7). Наибольшие ее значения (от 100 до 200 м) прогнозируются в самой прогнутой центральной части Енисей-Хатанг-

ского регионального прогиба и на юге (в пределах Большехетской мегасинеклизы) смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы. Область средних значений толщин песчаников проницаемого комплекса (60–100 м) в виде полосы шириной 20–50 км огибает зону наибольших толщин, области минимальных толщин (от нескольких до 60 м) прогнозируются в окраинных участках Енисей-Хатангского регионального прогиба и центральной части смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 6.

Карта толщин и вещественного состава проницаемого комплекса (надояхский горизонт) тоарского регионального резервуара Енисей-Хатангского регионального прогиба и смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы

Fig. 6.

П — 3 3,1

1 0

1 1

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

Ал 2–3 П 3 Гл 4 24

2 5

2 6

2 7

Ал Гл П

Map of thickness and composition of permeable sequence (Nadoyakhsky Horizon) of the Toarcian regional reservoir in the Yenisei-Khatanga regional trough and neighbouring West Siberian geosyneclise

П2Ал3–4Гл4–5

Гл 2Ал 3 П 5

Гл2–3Ал3П4

3Ал 3Гл 4

c d □

Нанадянская 310

Яровская

Гл 2–3 Ал 3 П 4

Логатская убалахская

Гольчихинская

ПАлГл бинская

Сре

Тотояхинская

Южно-Соле

4--200

уколандо-

Гл Ал П

Хальмерпаютинская овский

8 Заполярная

2p3

Хабейская

21 25

Ал П

Ал2–3П3Гл

100 км

Литологические колонки типовых разрезов

П 2 Ал 3–4 Гл 4

Скв. Долганская-1

Скв. Суходудинская-3

Скв. Суходудинская-2

Скв. Семеновская-1

Норильск

— 15

двежья

Скв. Владимирская-21

Скв. Логатская-361

П — 83,9

Ал — 8,7

Гл — 7,4

П — 57,9

Ал — 37,1 — 5

П — 57,2

Ал — 23

Гл — 19,8

Ал Гл П

Гл Ал П

2Ал4Гл4

1Токачи

0 Сузунс

Лодочная

Игарка

32,6

35,9

П — 8,5

Ал — 59,4

Гл — 32,1

61,0

П — 6,9

Ал — 41,1

Гл — 52

16,3

15,2

Ал ГлП

23,0

0,,9

Гл Ал П

1 — породы и их содержание в разрезе, %; 2 — литологические компоненты разреза и их содержание, %; литология ( 3 – 13 ): 3 — песчаники, 4 — песчаники глинистые и алевритистые, 5 — песчаники алевритистые и алевритовые, 6 — песчаники глинистые, 7 — алевроли-топесчаники, 8 — алевролиты песчанистые, 9 — алевролиты глинистые и песчанистые, 10 — алевролиты, 11 — алевролиты глинистые, 12 — глины алевритистые, 13 — глины (аргиллиты); скважины ( 14 , 15 ): 14 — вскрывшие: верхнеюрские (а), среднеюрские (b), нижнеюрские (c) и доюрские (d) отложения; 15 — c приведенными литологическими колонками типовых разрезов; границы распространения отложений ( 16 – 18 ): 16 — мезозой-кайнозойских осадочного чехла, 17 — юрских, 18 — надояхского горизонта; 19 — изопахиты, м; 20 — границы литологических областей; литологические области ( 21 – 28 ): 21 — в основном песчаная, 22 — в основном песчано-алевритовая, 23 — преимущественно песчано-алевритовая, 24 — преимущественно алевролитово-песчаная, 25 — алевритово-глинисто-песчаная, 26 — глинисто-алевритово-песчаная, 27 — преимущественно алевритово-глинистая, 28 — преимущественно глинисто-алевритовая

Усл. обозначения к рис. 6, окончание

Legend for Fig. 6, end.

1 — rocks and their content in the section, %; 2 — lithologic components in the section and their content, %; lithology ( 3 – 13 ): 3 — sandstone, 4 — argillaceous and silty sandstone, 5 — silty sandstone, 6 — argillaceous sandstone, 7 — siltstone-sandstone, 8 — sandy siltstone, 9 — clayey and sandy siltstone, 10 — siltstone, 11 — clayey siltstone, 12 — silty clay, 13 — clay (claystone); wells ( 14 , 15 ): 14 — encountered: Upper Jurassic (а), Middle Jurassic (b), Lower Jurassic (c) and pre-Jurassic (d) deposits; 15 — with the lithologic columns of typical sections shown; limits of the deposits ( 16 – 18 ): 16 — Mesozoic-Cenozoic, sedimentary cover, 17 — Jurassic; 18 — Nadoyakhsky Horizon; 19 — isopachs, m; 20 — boundaries of lithologic zones; lithologic zones ( 21 – 28 ): 21 — mainly sandy, 22 — mainly sandy-silty, 23 — mainly sandy-silty, 24 — mainly silty-sandy, 25 — silty-argillaceous-sandy, 26 — argillaceous-silty-sandy, 27 — mainly silty-argillaceous, 28 — mainly argillaceous-silty

В раннеюрскую эпоху отложения геттанг-си-немюрского, плинсбахского и тоарского региональных резервуаров исследуемого региона накапливались в течение трех регрессивно-трансгрессивных этапов соответственно: геттанг – начало поздне-плинсбахского, позднеплинсбахского – начало ран-нетоарского и раннетоарского-ааленского. Каждый из них подразделяется на два подэтапа: регрессивно-прогрессивный и трансгрессивный. В первом из них формировались отложения проницаемых комплексов резервуаров, во втором — перекрывающие их флюидоупоры.

Отложения тоарского резервуара образованы на третьем этапе. В надояхском седиментационном бассейне рассматриваемого региона отложения одноименного комплекса формировались в условиях аллювиальных равнин, прибрежных равнин, временами заливавшихся морем, мелководья и мелководного шельфа, причем наиболее широко были распространены области морского осадконакопления, которые охватывали самую прогнутую часть бассейна и в ней накапливались преимущественно алевритоглинистые и глинистые осадки (рис. 8 А).

Континентальные и переходные области седиментации существовали в краевых частях бассейна, вблизи источников сноса терригенного материала, которыми в то время были Сибирская платформа и Таймырская складчатая область. В них накапливались преимущественно песчаные и алевритопесчаные осадки, причем наиболее песчанистые отлагались вблизи первого Сибирской платформы. Она являлась основным источником поступления в бассейн седиментации песчаного и алевритового материала на протяжении всей раннеюрской эпохи.

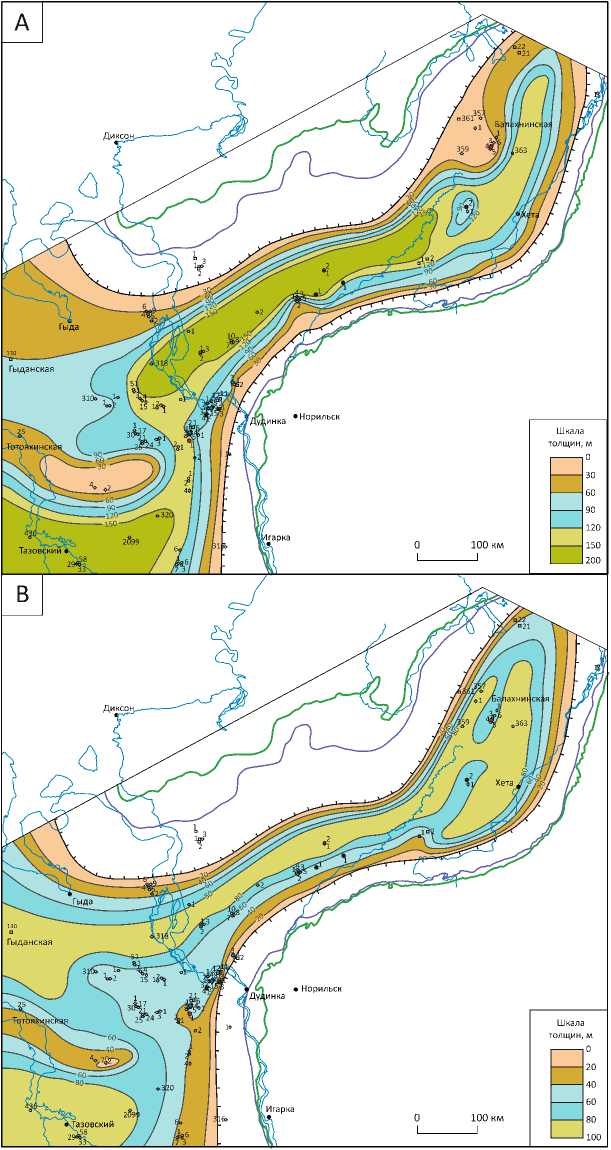

Степень изученности коллекторов бурением весьма низкая. В отдельных разрезах скважин их толщина изменяется от нескольких до 30 м. Распределение коллекторов по территории рассматриваемого региона, как уже отмечалось выше, установлено предположительно на основе ограниченного аналитического и промыслово-геофизического материала, выявленной закономерности изменения ФЕС коллекторов в зависимости от глубины их залегания и анализа вещественного состава отложений. Проведенные исследования позволили спрогнозировать области очагового распространения гранулярных коллекторов и их отсутствия. Первая из них подразделяется на области наибольших, средних, пониженных и низких значений толщин коллекторов.

Для надояхского проницаемого комплекса характерно развитие всех областей (рис. 9). Область наибольших толщин коллекторов развита в виде узкой полосы вдоль юго-восточной границы выклинивания отложений проницаемого комплекса, охватывая самую прогнутую часть Внешнего пояса Енисей-Хатангского регионального прогиба и Западно-Сибирской геосинеклизы, а также смежные участки их Внутренних областей. Область средних толщин коллекторов распространена более широко. Она в виде полосы шириной 50–100 км огибает вы-шеотмеченную, а также распространена в северной части Западно-Сибирской геосинеклизы и смежной территории Енисей-Хатангского регионального прогиба. Зоны пониженных и низких толщин коллекторов охватывают почти всю остальную большую часть региона, причем первая из них прогнозируется в наиболее приподнятых его участках. Лишь в самой погруженной части Хетского мегапрогиба выделена область отсутствия гранулярных коллекторов то-арского регионального резервуара, поскольку в ней глубина его залегания превышает 5 км.

По вещественному составу породы-коллекторы относятся к аркозовым разностям. Доля обломочного материала составляет в них 84–90 %. Содержание цемента в породах обычно изменяется от 10 до 15 %.

Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов характеризуются следующими показателями. Их открытая пористость изменяется от 8 до 18 %, преимущественно — от 10 до 15 %. Межзерновая проницаемость — в пределах (0,01–81) · 10-3 мкм2, преимущественно (0,01–1) · 10-3 мкм2.

Лайдинский флюидоупор представлен породами одноименной свиты, которая сложена преимущественно глинами и алевролитами, местами с прослоями песчаников. Он, как и проницаемый комплекс, распространен на большей части территории региона. Его толщина изменяется от нескольких десятков до 120 м, на большей части территории — от 60 до 110 м. Глины — каолинит-хлорит-гидрослюдистые, обладающие высокими экранирующими свойствами.

Условия формирования отложений лайдин-ского флюидоупора представляются следующими (см. рис. 8 B). Во время их образования происходила значительная морская трансгрессия восточно-сибирских морей. В результате ее проявления расширились контуры седиментационного бассейна и изменились обстановки осадконакопления. Появилась обширная область глубокого шельфа, которая распространи-

Рис. 7. Карта толщин песчаников проницаемых комплексов Енисей-Хатангского регионального прогиба и смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы

Fig. 7. Map of sand thickness in the permeable sequences of the Yenisei-Khatanga regional trough and neighbouring West Siberian geosyneclise

Региональные резервуары: A — тоарский (надояхский горизонт), B — плинсбахский (шараповский горизонт).

-

1 — граница распространения проницаемых комплексов резервуаров; результаты испытаний скважин ( 2 – 4 ): 2 — газ, 3 — вода, 4 — приток не получен.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 6

Regional reservoirs: A — Toarcian (Nadoyakhsky Horizon), B — Pliensbachian (Sharapovsky Horizon).

-

1 — limit of reservoir permeable sequences; well testing results ( 2 – 4 ): 2 — gas, 3 — water, 4 — no flow obtained.

For other Legend items see Fig. 6

лась почти на всю территорию ранее существовавшей области мелководного шельфа. Последняя, в свою очередь, мигрировала в области переходного и континентального осадконакопления. Области прибрежных равнин, временами заливавшихся морем, распространились на прибрежную часть источников сноса терригенного материала.

В лайдинское время в бассейне седиментации почти повсеместно накапливался преимущественно глинистый и глинисто-алевритовый материал. Лишь

Рис. 8. Литолого-палеогеографические карты: А — надояхского времени (конец раннего тоара – начало аалена), B — лайдинского времени (аален) Енисей-Хатангского регионального прогиба и смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы

Fig. 8. Lithologic and paleogeographic maps: А — Nadoyakhsky time (end of Early Toarcian – beginning of Aalenian), B — Laidinsky time (Aalenian) for the Yenisei-Khatanga regional trough and neighbouring West Siberian geosyneclise

Усл. обозначения к рис. 8

Legend for Fig. 8

1 — скважины; 2 — изопахиты современных отложений, м; границы ( 3 – 6 ): 3 — распространения мезозой-кайнозойских отложений, 4 — распространения юрских отложений, 5 — палеогеографических областей, 6 — литологических областей; 7 — литологические области; палеогеографические области ( 8 – 13 ): 8 — размыва (суша), 9 — континентального осадконакопления (аллювиальная равнина), 10 — переходного осадконакопления (прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем), области морского осадконакопления ( 11 – 13 ): 11 — мелководная (глубина до 25 м), 12 — мелководный шельф (глубина 25–100 м), 13 — глубоководный шельф (глубина 100–200 м); направления сноса осадков ( 14 , 15 ): 14 — основные, 15 — менее значимые; фауна ( 16 , 17 ): 16 — фораминиферы, 17 — двустворки.

Литологические области: 1 — П1Ал5Гл5 (в основном песчаная), 2 — П2Ал3–4Гл4–5 (в основном песчано-алевритовая), 3 — П3Ал3Гл4 (преимущественно песчано-алевритовая), 4 — Ал2–3П3Гл4 (преимущественно алевритово-песчаная), 5 — Ал2–3Гл3–4П4 (алевритово-глинисто-песчаная), 6 — Гл2–3Ал3П4 (глинисто-алевритово-песчаная), 7 — Ал2Гл3П5 (преимущественно алевритово-глинистая), 8 — Гл2Ал3П5 (преимущественно глинисто-алевритовая), 9 — Ал2–3П3Гл3–5 (алевритово-песчано-глинистая), 10 — Гл2–3Ал2–4П4 (глинисто-алеврито-песчаная), 11 — Ал1Гл4П5 (преимущественно алевритово-глинистая), 12 — Гл1–3Ал3–4П5 (преимущественно глинисто-алевритистая), 13 — Гл1–2Ал3–4 (глинисто-алевритовая).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 6

-

1 — wells; 2 — isopachs of recent deposits, m; boundaries ( 3 – 6 ): 3 — extent of Mesozoic-Cenozoic deposits, 4 — extent of the Jurassic deposits, 5 — paleogeographic areas, 6 — lithologic areas; 7 — lithologic areas; paleogeographic areas ( 8 – 13 ): 8 — erosion (land), 9 — continental sedimentation (alluvial plain), 10 — transitional sedimentation (coastal plain sometimes flooded by sea); areas of offshore sedimentation ( 11 – 13 ): 11 — shallow water (depth up to 25 m), 12 — shallow-water shelf (depth 25 to 100 m), 13 — deep-water shelf (depth 100 to 200 m); directions of sediment transportation ( 14 , 15 ): 14 — major, 15 — less important; fauna ( 16 , 17 ): 16 — foraminifera, 17 — bivalves.

Lithologic regions: 1 — П1Ал5Гл5 (mainly sandy), 2 — П2Ал3–4Гл4–5 (mainly sandy-silty), 3 — П3Ал3Гл4 (predominantly sandy-silty), 4 — Ал2–3П3Гл4 (predominantly silty-sandy), 5 — Ал2–3Гл3–4П4 (silty-argillaceous-sandy), 6 — Гл2–3Ал3П4 (argillaceous-silty-sandy), 7 — Ал2Гл3П5 (predominantly silty-argillaceous), 8 — Гл2Ал3П5 (predominantly argillaceous-silty), 9 — Ал2–3П3Гл3–5 (silty-sandy-argillaceous), 10 — Гл2–3Ал2–4П4 (argillaceous-silty-sandy), 11 — Ал1Гл4П5 (predominantly silty-argillaceous), 12 — Гл1–3Ал3–4П5 (predominantly argillaceous-silty), 13 — Гл1–2Ал3–4 (argillaceous-silty).

For other Legend items see Fig. 6

вблизи источников сноса, которыми являлись Сибирская платформа и Таймырская складчатая область, кроме глин и алевритов отлагались пески, причем поставляемые в основном с Таймырской складчатой области.

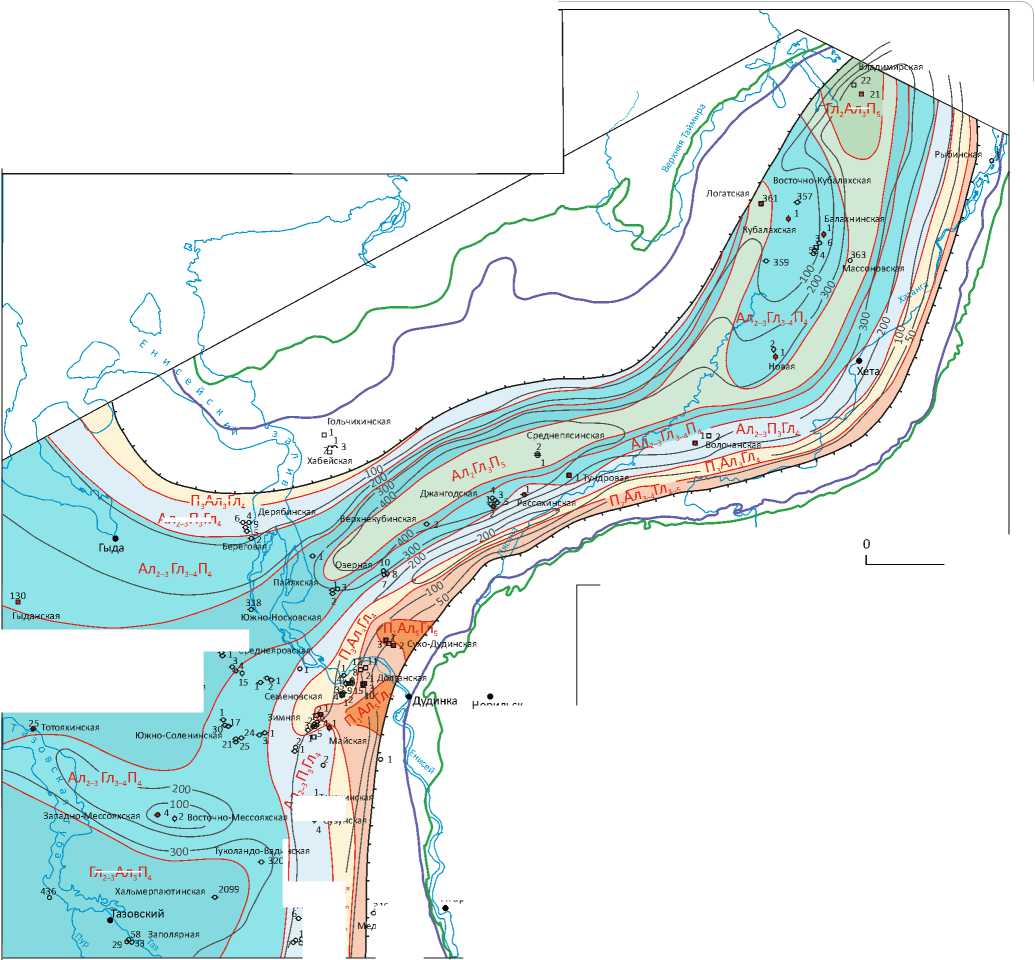

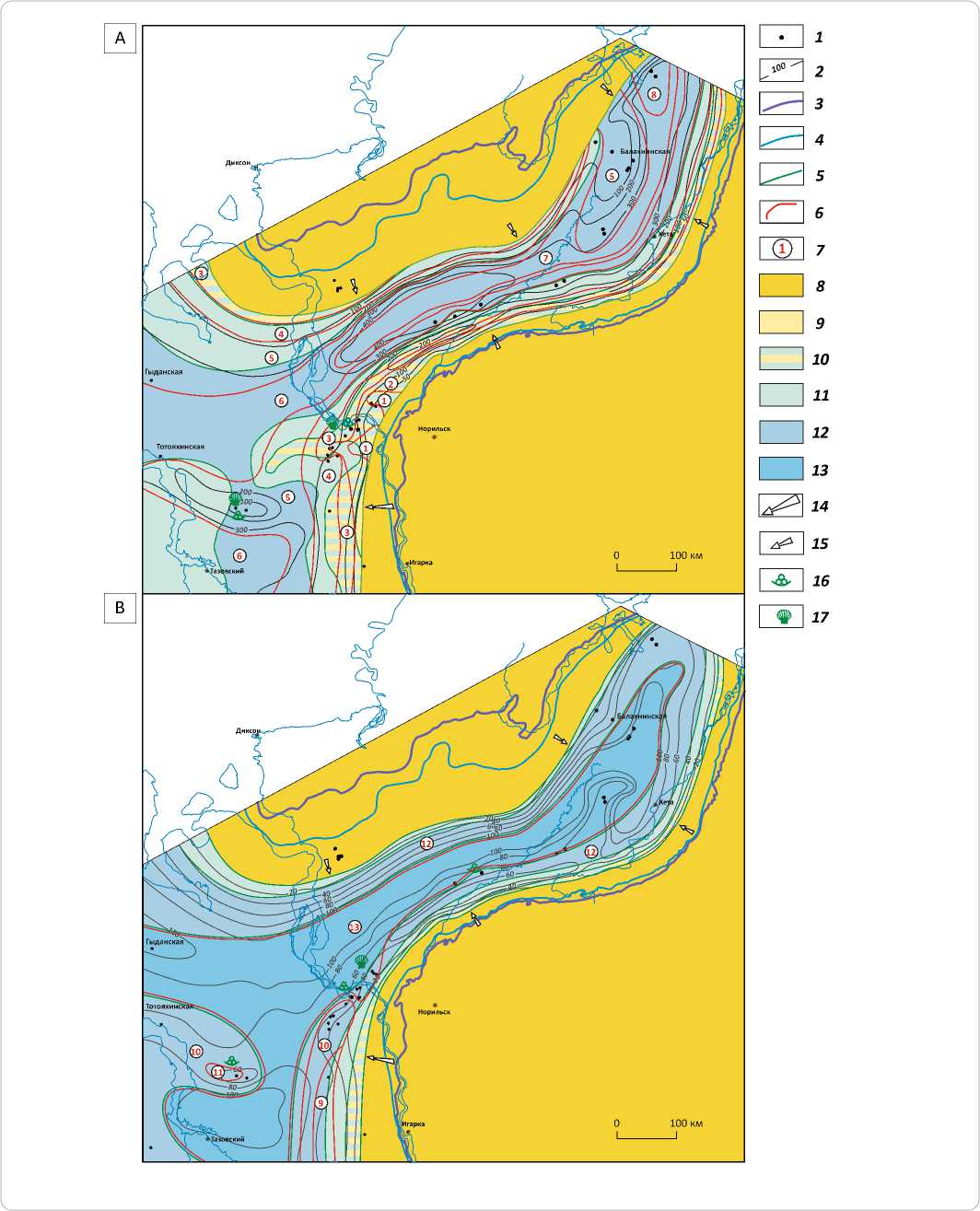

Качество лайдинского флюидоупора почти на всей территории распространения резервуара высокое (рис. 10). Исключения составляют лишь узкие окраинные зоны его распространения и отдельные ограниченные по площади участки (Гыданский, То-тояхинский), в которых прогнозируется среднее качество флюидоупора из-за опесчанивания разреза. Следует особо отметить Зимний участок, в пределах которого закартировано значительное опесчанива-ние флюидоупора и прогнозируется низкое его качество. На этом участке предполагаются благоприятные условия для перетока УВ из рассматриваемых отложений в среднеюрские.

Качество тоарского резервуара в целом на большей части территории исследуемого региона пониженное и низкое. Лишь в наиболее приподнятых участках крупных положительных структур и в юго-восточной окраинной части региона, примыкающей к Сибирской платформе, прогнозируется его среднее качество.

Плинсбахский региональный резервуар

Плинсбахский региональный резервуар представлен отложениями средней части нижней юры. Сложен песчано-алевролитово-глинистыми отложениями шараповской и китербютской свит, которые распространены, как и вышеописанного резервуара, на большей части территории исследуемого региона, но их площадь меньше. Толщина резервуара изменяется от нескольких десятков до 400 м, на большей

части территории региона — от 100 до 250 м. Глубина залегания кровли резервуара изменяется от нескольких сотен метров до 5,5–6,3 км, на большей части территории региона — от 2,5 до 5 км. Наибольшие ее значения, как и вышеописанного резервуара, прогнозируются в самых крупных отрицательных структурах: Боганидско-Жданихинском, Беловско-Агапском наклонных желобах и Большехетской мегасинеклизе, а наименьшие (1-1,5 км) — на Волочанском наклонном мезовале, осложняющем южную половину Ба-лахнинско-Рассохинской наклонной гряды.

Плинсбахский резервуар состоит из шарапов-ского проницаемого комплекса и китербютского флюидоупора.

Шараповский проницаемый комплекс сложен глинисто-алевролитово-песчаными отложениями одноименной свиты, которые, как и отложения вышеописанного резервуара, распространены повсеместно на большей части исследуемого региона (рис. 11). Его толщина изменяется от нескольких десятков до 350 м, на большей части территории региона — от 150 до 300 м. Наибольшие ее значения прогнозируются в центральной самой прогнутой части Енисей-Ха-тангского регионального прогиба и на юге смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы, а наименьшие (до 100 м) — в окраинных частях отмеченных структур.

Разрез проницаемого комплекса представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Вещественный состав характеризуется несколько меньшим разнообразием, чем вышерассмотренного резервуара (см. рис. 11). Выделяется шесть литологический областей — от в основном песчаного (П1Ал5Г5) до глинисто-алевритово-песчаного (Гл2–3Ал3П4).

Рис. 9. Схема прогноза гранулярных коллекторов тоарского (А), плинсбахского (B) и геттанг-синемюрского (С) региональных резервуаров нижнеюрских отложений Енисей-Хатангского регионального прогиба и смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы

Fig. 9. Prediction of granular reservoirs of the Toarcian (А), Pliensbachian (B), and Hettangian-Sinemurian (С) regional reservoirs in the Lower Jurassic deposits of the Yenisei-Khatanga regional trough and neighbouring West Siberian geosyneclise

100 км

Прогнозируемые области гранулярных коллекторов ( 1 – 5 ): 1 — наибольших толщин, 2 — средних толщин, 3 — пониженных толщин, 4 — низких толщин, 5 — отсутствия.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 7, 8

The predicted areas of granular reservoirs ( 1 – 5 ): 1 — greatest thickness, 2 — medium thickness, 3 — decreased thickness, 4 — low thickness, 5 — absence.

For other Legend items see Fig. 7, 8

Их распределение на территории рассматриваемого региона подобно вышезалегающему надояхско-му проницаемому комплексу.

Толщина песчаников проницаемого комплекса изменяется от нескольких до 100 м, т. е. ее значения существенно меньше, чем вышерассмотренного резервуара. Распределение толщин песчаников по территории региона в целом подобно тоарскому резервуару (см. рис. 7). Наибольшие ее значения прогнозируются также в самых прогнутых центральных частях Енисей-Хатангского регионального прогиба и на юге Западно-Сибирской геосинеклизы. Кроме того, они распространены и в северной части За- падно-Сибирской геосинеклизы. Область средних толщин песчаников (40–80 м) полосой огибает территорию наибольших их значений, а минимальных (менее 40 м) прогнозируется в окраинных участках Енисей-Хатангского регионального прогиба и центральной части смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы.

Отложения плинсбахского резервуара образованы на втором этапе формирования нижнеюрских отложений. Во время накопления осадков шарапов-ского проницаемого комплекса в бассейне седиментации существовали следующие обстановки осадконакопления: мелководный шельф, мелководья;

Рис. 10. Карты качества лайдинского флюидоупора тоарского резервуара (A) и китербютского флюидоупора плинсбахского регионального резервуара (B) Енисей-Хатангского регионального прогиба и смежной территории Западно-Сибирской геосинеклизы

Fig. 10. Map of the Laidinsky impermeable bed of the Toarcian reservoir (A) and Kiterbyutsky impermeable bed of the Pliensbachian regional reservoir (B) in the Yenisei-Khatanga regional trough and neighbouring West Siberian geosyneclise

A

100 км

B

и 1

Список литературы Модели строения и условия формирования глубокопогруженных региональных резервуаров нижнеюрских отложений Енисей-Хатангской и Восточной части Гыданской нефтегазоносных областей

- Конторович А.Э., Гребенюк В.В., КузнецовЛ.А., Куликов Д.П., Хмелевский В.Б., Азарнов А.Н., Накаряков В.Д., Полякова И.Д., Сибгатул-лин В.Г., Соболева Е.И., Старосельцев В.С., Степаненко Г.Ф. Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири. Вып. 3. Енисей-Хатангский бассейн. - Новосибирск: Изд-во ОИ ГГМ СО РАН, 1994. - 71 с.

- Глаголев П.Л., Мазанов В.Ф., Михайлова М.П. Геология и нефтегазоносность Енисей-Хатангского прогиба. - М.: Изв-во ИГиРГИ, 1994. - 118 с.

- Афанасенков А.П., Ермолова Т.Е., Мушин И.А., Фролов Б.К. Седиментационно-емкостная модель юрских отложений Гыданской и Енисей-Хатангской (западная часть) нефтегазоносных областей // Вести газовой науки. - 2017. - № 3. - С. 59-78.

- Анциферов А.С., Бакин В.Е., Варламов И.П., Вожов В.И., Воробьев В.Н., Гольберт А.В., Гребенюк В.В., Гришин М.П., Гурова Т. И.,ДроботД.И., Конторович А.Э., Кузнецов В.Л., Лебедев В.М., Левченко И.Г., Мандельбаум М.М., Мельников Н.В., Микуленко К.И., Назимков Г.Д., Накаряков В.Д., Полякова И.Д., Рыбьяков Б.Л., Савицкий В.Е., Самсонов В.В., Стасова О.Ф., Старосельцев В.С., Сурков В.С., Трофимук А.А., Фотиади Э.Э., Хоменко А.В. Геология нефти и газа Сибирской платформы. - М.: Недра, 1981. - 552 с.

- Брод Е.Г. Коллекторы и покрышки в юрско-меловом разрезе // Геология и нефтегазоносность Енисей-Хатангского прогиба. - Л.: Изд-во НИИГА, 1971. - С. 40-54.

- Фомин М.А. Анализ тектонического строения мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Енисей-Хатангского регионального прогиба по опорным горизонтам и тектонические предпосылки его нефтегазоносности // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2011. - № 9. - С. 4-20.

- Исаев А.В., Кринин В.А., Филипцов Ю.А., Карпухин С.М., Скляров В.Р. Перспективные объекты клиноформного комплекса Енисей-Хатангского регионального прогиба: результаты сейсмогеологического моделирования // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2011. - Т. 6. - № 2. - С. 74-82.

- Шемин Г.Г., Вакуленко Л.Г., Москвин В.И., Первухина Н.В., Сюрин А.А. Литолого-палеогеографические реконструкции раннеюрской эпохи // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2015. - № 2. - С. 34-47.

- Шемин Г.Г., Вакуленко Л.Г., Москвин В.И., Сапьяник В.В., Бейзель А.Л., Деев Е.В., Нехаев А.Ю., Первухина Н.В., Сюрин А.А. Объяснительная записка к Атласу литолого-палеогеографических карт юрского периода севера Западной Сибири и акватории Карского моря в масштабе 1: 2 000 000. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. - 88 с.

- Шемин Г.Г., Верниковский В.А., Москвин В.И., ВакуленкоЛ.Г., Деев Е.В., Первухина Н.В. Литолого-палеогеографические реконструкции юрского периода севера Западно-Сибирского осадочного бассейна // Геология нефти и газа. - 2018. - № 6. - С. 35-61. DOI: 10.31087/00167894-2018-6-35-61.

- Vernikovsky V.A., Shemin G.G., Deev E.V., Metelkin D.V., Matushkin N.Y., Pervukhina N.V. Geodynamics and Oil and Gas Potential of the Yenisei-Khatanga Basin (Polar Siberia) // Minerals. - 2018. - № 8(11). DOI: 10.3390/min8110510.

- Shemin G.G., Deev E.V., Vernikovsky V.A., DrachevS.S., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Pervukhina N.V., Sapyanik V.V. Jurassic paleogeography and sedimentation in the northern West Siberia and South Kara Sea, Russian Arctic and Subarctic // Marine and Petroleum Geology. - 2019. - № 104. -С. 286-312. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2019.03.030.

- Гурова Т.И., Антонова Г.Ф., Кондрина К.С., КоробейниковаЛ.И., Коротун В.В., НеуйминаЛ.Д., Потлова М.И., Пода А.Г., Рояк Р.С., Сорокина Е.Г., ЧерноваЛ.С. Роль литогенеза в формировании и сохранении залежей нефти и газа. - М.: Недра, 1974. - 136 с.

- Конторович В.А., Беляев С.Ю., Конторович А.Э., Красавчиков В.О., Конторович А.А., Супруненко О.И. Тектоническое строение и история тектонического развития Западно-Сибирской геосинеклизы в мезозое и кайнозое // Геология и геофизика. - 2001. - № 11-12(42). -С. 1832-1845.

- Шемин Г.Г. Региональные резервуары нефти и газа юрских отложений севера Западно-Сибирской провинции. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. - 362 с.