Модели управления региональным потенциалом для сбалансированного развития территорий

Автор: Доргушаова А.К.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-1 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности применения инструментария экономико-математического моделирования для принятия эффективных управленческих решений в отношении регионального потенциала с позиции достижении сбалансированного развития центральных и периферийных территорий. Предложены варианты поэлементного взаимодополнения и взаимозамещения ключевых составляющих потенциала региона с учетом их фактического наличия в границах его отдельных территорий с целью достижения релевантности потенциала целям сбалансированности.

Региональный потенциал, сбалансированность развития, центральные и периферийные территории

Короткий адрес: https://sciup.org/140119130

IDR: 140119130

Текст научной статьи Модели управления региональным потенциалом для сбалансированного развития территорий

Исторически сложившаяся в большинстве регионов нашей страны высокая дифференциация уровней социально-экономического потенциала, а также характерная для целого ряда макрорегионов (особенно Юга России) асимметрия развития их центральных и периферийных территорий, в условиях изменившихся макроэкономических факторов проявляется с особой силой. Причем эти различия в региональных потенциалах являются, с одной стороны, причиной усиления отставания периферий от центра в показателях развития, с другой, - формируют специфические условия их адаптации к новым реалиям. В частности, речь идет о том, что разные территории по-разному решают проблему перехода на несырьевое импортозамещение, исходя из реальных возможностей определяющих их профиль и специализацию отраслей и сфер деятельности. Однако стимулирование и государственная поддержка исключительно профильных направлений деятельности одновременно становится причиной усиления отмеченной асимметрии в региональном развитии, уводя от решения важного вопроса – достижения сбалансированности регионального развития.

Эти и другие обстоятельства актуализируют задачу ориентированного на сбалансированность развития центра и периферии рационального использования потенциала региона. В качестве одного из вариантов решения этой задачи представляется модель взаимодополнения и взаимозамещения потенциалов от дельных территорий одного региона в процессе реализации общерегиональных проектов, например, по производству импортозамещающей продукции. При этом речь может идти о разных элементах потенциала – финансовом, материально-техническом, кадровом, инновационном и др. Кроме того, возможна интеграция и обмен различного рода информацией (производственной, экономико-финансовой, нормативноправовой и пр.), необходимой для формирования и развития интеграционных взаимодействий между разномасштабными предприятиями реального сектора экономики, а также государственными организациями35.

Осуществление процесса взаимодополнения или замещения отдельных элементов регионального потенциала может быть сопряжено с затратами, связанными с «перемещением» соответствующих ресурсов (например, кадрового потенциала, материально-технических ресурсов, диффузии инноваций) и пр. Поэтому критерием оптимизации является минимум сопряженных с этими процессами затрат.

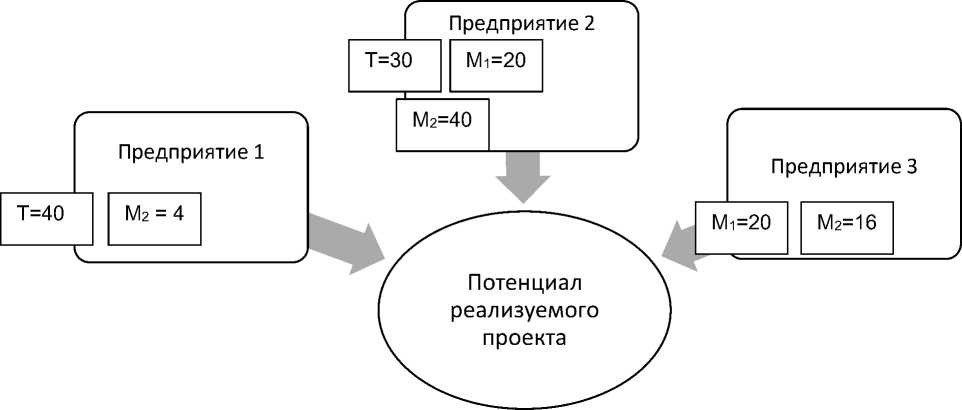

В приведенном ниже условном примере для выполнения проекта, в котором задействованы три предприятия разных регионов одного макрорегиона осуществляется перемещение трудовых ресурсов (из периферийных территорий) и двух видов материально-технических ресурсов (из центральных территорий), поскольку ни одно из предприятий не обладает требуемыми для выполнения проекта ресурсами в полном объеме (табл.1).

Таблица 1

Исходные данные для решения задачи замещения/дополнения ресурсов

|

Ресурс |

Необходимое количество замещаемых ресурсов, ед. |

Затраты на замещение ресурсов, предоставляемых партнерами |

Предложение ресурсов партнерами |

||||

|

1 |

1 |

2 |

3 |

2 |

3 |

||

|

Затраты |

Затраты |

Затраты |

Объем |

Объем |

Объем |

||

|

Трудовые ресурсы |

70 |

5 |

6 |

8 |

40 |

30 |

40 |

|

Материальнотехнические ресурсы 1 |

40 |

6 |

4 |

5 |

20 |

20 |

20 |

|

Материальнотехнические ресурсы 2 |

60 |

7 |

5 |

7 |

30 |

40 |

30 |

Стоимости потоков ресурсов приведены в таблице 2.

Матвеева Л.Г. Инновационный потенциал промышленности Юга России: инструментарий управления в целях снижения региональной асимметрии// Региональная экономика. Юг России. №1. 2014.

Таблица 2

Матрица стоимости потоков ресурсов

|

Партнеры |

Предприятие 1 |

Предприятие 2 |

Предприятие 2 |

Потребность |

||||||||

|

Ресурсы |

Т |

М1 |

М2 |

Т |

М1 |

М2 |

Т |

М1 |

М2 |

Т |

М1 |

М2 |

|

По |

5 |

6 |

7 |

6 |

4 |

5 |

8 |

5 |

7 |

70 |

40 |

60 |

|

Пф |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

40 |

20 |

40 |

|

Предложени е |

40 |

20 |

30 |

30 |

20 |

40 |

40 |

20 |

30 |

|||

Таблица 3

Матрица решений

|

Партнеры |

Предприятие 1 |

Предприятие 2 |

Предприятие 3 |

Потребность |

||||||||

|

Ресурсы |

Т |

М1 |

М2 |

Т |

М1 |

М2 |

Т |

М1 |

М2 |

Т |

М1 |

М2 |

|

По |

40 |

0 |

4 |

30 |

20 |

40 |

0 |

20 |

16 |

70 |

40 |

60 |

|

Пф |

0 |

20 |

26 |

0 |

0 |

0 |

40 |

0 |

14 |

40 |

20 |

40 |

|

Предложени е |

40 |

20 |

30 |

30 |

20 |

40 |

40 |

20 |

30 |

|||

Более наглядно решение данной задачи приведено на рис. 1.

Рисунок 1. Схема ресурсного взаимодействия предприятий

Представляется, что помимо решения задачи взаимодополнения потенциалов с целью осуществления общерегиональных проектов по импортозамещению такой процесс одновременно будет способствовать сбалансированности и приданию экономическому каркасу региона свойств устойчивости благодаря рациональному управлению ресурсными потоками.

Учитывая, что отсталые территории не представляют большого интереса для инвесторов ввиду целого комплекса причин, именно эффективное объединение и взаимодополнение их потенциалов позволит преодолеть относительную изолированность этих территорий от процессов модернизации. Аналогичной позиции придерживается целый ряд ученых36.

36Колесников Ю.С., Дармилова Ж.Д. Совмещение принципов эффективности и социальной справедливости в региональной экономической политики как императив управления пространственным развитием России // Journal of Economic Regulation. 2014. № 2; Урманов Д.В. Локальные территории в пространственном "Экономика и социум" №4(23) 2016

Так, О.А. Чернова считает, что «интеграционное взаимодействие хозяйствующих субъектов отдельных муниципальных образований в рамках инновационно ориентированного территориально-производственного кластера позволяет на основе долгосрочных договорных отношений установить тесные связи между крупными компаниями, расположенными в промышленно развитых центрах, которые будут ресурсно обеспечивать деятельность малых фирм, создаваемых на отсталых территориях, способствовать модернизации их технологической основы»37.

В качестве другого способа более эффективного использования регионального потенциала является оптимизация его отдельных элементов, которые формируют каркасную матрицу. Под такой оптимизацией понимается перераспределение количественного и качественного состава элементов потенциала. Например, вложение финансовых средств в обучение персонала; увеличение стоимости инноваций для улучшения качества материально-технической составляющей и др.

Цель оптимизации - перераспределение величин его элементов для максимизации эффекта их совместного функционирования, то есть региональных. Решение данной задачи возможно на основе использования модельного инструментария, разработанного И.А. Луневым (табл.4)38.

Таблица 4

Модели оптимизации регионального потенциала при разном числе его составляющих

-

37 Чернова О.А. Логистический подход к управлению инновационным развитием региональной экономики // Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология Экономика. Информатика. 2009. №9 (64).

-

38 Лунев И.А. Методология управления потенциалом корпорации: концепция, модели, инструменты.-Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. – 304 с.

составляющей потенциала;

-

πp, πk, πi, πj – вклады в общий региональный эффект рассматриваемых составляющих потенциала;

-

k, kj, ki – размер изменения составляющей потенциала.

Величина вклада каждого элемента регионального потенциала (k) определяется наличными параметрами рассматриваемого компонента, а оценивается через достижение максимума целевой функции: например, ВРП или требуемый объем производства импортозамещающей продукции и пр.

Пусть, например, промышленный кластер производит импортозамещающую продукцию, что позволяет получить региональный эффект в размере 500 ден.ед. Тогда если удельный вес технологической составляющей потенциала равен 0,45, а удельный вес финансовой составляющей равен 0,20, то соответственно доля прибыли кластера, получаемая за счет технологической составляющей, будет равна 225 ден.ед., а за счет финансовой составляющей – 100 ден.ед. Установленная желаемая отдача, обусловленная технологической составляющей, определена равной 2.

Поскольку в краткосрочном аспекте общий размер регионального потенциала является постоянным и в силу этого увеличение размера одной компоненты возможно исключительно за счет уменьшения другой, то, например, увеличение материально-технологической компоненты на 35% за счет инвестиций в технологические инновации, на 35% увеличит и ее «вклад» в региональный эффект. Соответственно на 35% уменьшится размер и доля вклада финансовой составляющей. Новые значения прибыли кластера:

-

- за счет технологической составляющей: 500 * (0,45 * 1,35)

= 303,75

-

- за счет финансовой составляющей: 500 * 0,20 * (1-0,35) = 65.

Таким образом, до осуществления инвестиций в технологическое обновление общий вклад рассматриваемых составляющих в получение регионального эффекта составлял 325 ден.ед, а после – 368,75 ден.ед, что позволяет сделать вывод о целесообразности осуществления таких инвестиций. При этом величина регионального эффекта от изменения данных составляющих при размере инвестиций 100 ден.ед. определится как hреал = 303,75/100 = 3,03.

Этот простой пример демонстрирует хорошие аналитические возможности модельного инструментария для обоснования управленческих решений об инвестировании технологический инноваций. Аналогичные расчеты можно провести для оптимизации других элементов регионального потенциала. Возможно также изменение критерия оптимизации. То есть, можно говорить о достаточно простой адаптируемости модельного инструментария к решению задачи управления региональным потенциалом при формировании устойчивого экономического каркаса региона и достижения сбалансированности регионального развития.

Список литературы Модели управления региональным потенциалом для сбалансированного развития территорий

- Колесников Ю.С., Дармилова Ж.Д. Совмещение принципов эффективности и социальной справедливости в региональной экономической политики как императив управления пространственным развитием России//Journal of Economic Regulation. 2014. № 2.

- Лунев И.А. Методология управления потенциалом корпорации: концепция, модели, инструменты.-Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. -304 с.

- Матвеева Л.Г. Инновационный потенциал промышленности Юга России: инструментарий управления в целях снижения региональной асимметрии//Региональная экономика. Юг России. №1. 2014.

- Урманов Д.В. Локальные территории в пространственном развитии системы «центр-периферия»//Вестник Томского государственного университета. 2010. № 339.

- Чернова О.А. Логистический подход к управлению инновационным развитием региональной экономики//Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология Экономика. Информатика. 2009. №9 (64).

- Щедров А.И. Особенности детерминации асинхронности регионального развития//Современная экономика: проблемы и решения. 2011. № 4.