Модели взаимодействия органов публичной власти с образовательными организациями

Автор: Кайль Яков Яковлевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 5 (52), 2017 года.

Бесплатный доступ

Устанавливаются элементы партнерства государственных и муниципальных органов с образовательными организациями, что может быть обеспечено посредством устойчивых информационных контактов для эффективного устранения возникших социально-экономических проблем с целью предоставления качественных образовательных услуг населению.

Взаимодействие, модернизация, образовательная организация, публичная власть, технология, функция

Короткий адрес: https://sciup.org/14822632

IDR: 14822632 | УДК: 351.82

Текст научной статьи Модели взаимодействия органов публичной власти с образовательными организациями

В условиях дальнейшего развития рыночных отношении в российском обществе утверждается оценка качественного образования как одного из важнейших факторов обеспечения высокого уровня жизни и благосостояния отдельных граждан. Одновременно с этим проявляются различные запросы населения к основным характеристикам образовательных услуг с определением оптимальных форм и возможностей получения практических умений и знаний, востребованных на рынке труда.

В связи с этим одной из основных функций органов публичной власти на разных уровнях является формирование условий для получения эффективного образования на основе установления тесного контакта с потребителями образовательных услуг. Данный контакт, в частности, может устанавливаться с общественными организациями как представителями граждан по вопросам установления социально-экономических, научно-методических и практико-ориентированных признаков образования. Условия «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» указывают на необходимость формирования механизмов эффективной оценки качества и уровня потребности в образовательных услугах с участием потребителей, что происходит с помощью «транспарентной системы информирования граждан о предоставлении образовательных услугах» [7, с. 36].

Необходимо проведение специального мониторинга процесса оказания образовательных услуг, что может происходить при следующих условиях сотрудничества государственных и муниципальных органов с образовательными организациями различных форм собственности:

-

1. Разработка и реализация государственной образовательной политики при условии ее полной реализации на уровне отдельных муниципалитетов, направленной на специфику развития рынка труда и тенденции в изменении российской производственной системы и системы оказания услуг.

-

2. Сочетание средств государственно-частного партнерства при разработке специальных образовательных программ переподготовки и повышения квалификации уже работающих граждан.

-

3. Обеспечение общественной доступности населению получения современного качественного образования.

Авторский анализ специфики стоящей проблемывзаимодействия образовательных учреждений и граждан связан с рассмотрением соотношения предложения и спроса на рынке образовательных услуг, что опирается на изучение трудов отечественных и зарубежных авторов (например, А.М. Новиков, Т.Л. Клячко, С.И. Змеёв, К. Вудраф и др.). Это позволило сформулировать основные требования к модели партнерства органов публичного управления с образовательными организациями:

-

1. Проектирование и последующее планирование порядка применения средств эффективного государственно-общественного взаимодействия в сфере образования.

-

2. Соблюдение действующих нормативно-правовых актов процессов предоставления образовательных услуг с возможными инициативными предложениями со стороны общественных организаций и представителей местного населения по внесению обоснованных поправок в действующие правовые «положения с целью дальнейшего обеспечение качественного образования» [11, с. 116].

-

3. В дальнейшем производить поиск оптимальных форм регулирования отношений на рынке образовательных услуг с установлением норм и стандартов их качества. Это дополняется контролем со стороны государственных и муниципальных структур управления с целью обеспечения соблюдения действующих норм образовательной деятельности.

Необходимым требованием к разработке модели является обеспечение ее практико-ориентированного характера. В связи с этим возникла необходимость выработки новых подходов к формированию государственной политики управления системой образования с участием органов регионального государственного управления и местного самоуправления в отдельных муниципалитетах.

В рамках проводимой административной реформы произошло существенное перераспределение компетенции между органами власти на федеральном и региональном уровнях в области регулирования системы образования. Тем самым участие органов власти субъектов РФ в развитии высшей школы обусловлено необходимостью ориентации деятельности высших учебных заведений на подготовку высококвалифицированных специалистов для тех отраслей «экономики, которые определяют социально-экономическое развитие данного региона» [6, с. 45].

На примере Тюменской области следует указать определенную форму взаимодействия структур публичной власти с образовательными организациями высшего образования на основе специальных нормативно-правовых актов. Согласно Положению о региональном конкурсе на соискание грантов Губернатора области, утвержденному постановлением Правительства Тюменской области от 27 июня 2005 г. № 91-п, решение о присуждении грантов, размеры которых составляют до 200 тыс. рублей, принимается на основании системы критериев:

-

• направленность на решение актуальных проблем данного региона;

-

• обеспечение новизны и высокого научно-практического уровня разработки по вопросам развития экономического образования, в частности по созданию актуальных программ повышения квалификации работников добывающей сферы и промышленной обработки природных ресурсов;

-

• наличие результатов исследовательской деятельности в области практической подготовки работников различных предприятий, что должно подтверждаться наличием научных публикаций, патентами на те или иные изобретения, программами организации наставничества в системе управления персоналом;

-

• наличие материально-технической, информационной и методической баз осуществления экономического образования.

Одним из актуальных направлений вариантов повышения степени эффективности государственно-организационного партнерства официального управления и образования выступает функционирование университетских комплексов, что подразумевает интеграцию образовательных программ начального, среднего и высшего профессионального образования для подготовки специалистов разной степени квалификации и по разным направлениям дальнейшей практической деятельности. Это обеспечивается общими вопросами регулирования посредством норм Федерального закона «Обобразова-нии», а именно:

-

1. Осуществление общего управления университетскими комплексами;

-

2. Государственная аккредитация деятельности отдельных учебных заведений;

-

3. Регламентация системы информационного развития и информационно-системного обеспечения;

-

4. Организация стратегического планирования развития системы экономического образования;

-

5. Разработка и реализация программ развития системы практико-ориентированного производственного «образования с учетом запросов частного и государственного секторов экономики» [2, с. 23].

Посредством сотрудничества государственных органов управления и образовательных организаций обеспечивается взаимосвязь научно-теоретического проектирования образовательных программ и последующей апробацией этих программ в подготовки сотрудников предприятий различных форм собственности. Модернизация российской системы образования возможна только путем совместных последовательных действий представителей государственных и муниципальных структур управления, представителей частного предпринимательства, государственных предприятий и сотрудников образовательных учреждений. Это происходит с целью тесного согласования требований и практических условий по разработке и реализации специальных учебных курсов, формированию специальных экономических дисциплин с созданием для них рабочих программ деятельности преподавательского состава в системе образования.

В настоящее время требуется сконцентрировать усилия на решении задачи (проблемы) по повышению готовности представителей общественности к реализации реальных управленческих полномочий, которыми наделены органы государственно-общественного управления образованием, а именно, формирования устойчивых компетентностей по вопросам:

-

1. Нормативно-правового регулирования в сфере управления системой образования.

-

2. Осуществление мотивации и стимулирования студентов высших учебных заведений и учащихся последующих уровней образования к проявлению инициативы «по организации эффективных проектов по вопросам профессиональной подготовки в сфере экономики и менеджмента»[9, с. 143].

Модель взаимодействия образовательной организации, которойспособен выступать университет с органами регионального государственного управления, можно представить в виде совокупности нескольких уровней их сотрудничества (табл. 1):

Таблица 1

Уровни модели взаимодействия образовательных организаций с органами публичной власти субъекта РФ [12–14]

|

№ п/п |

Наименование уровня |

Интерпретация уровня |

|

1 |

Прикладной уровень |

Непосредственное взаимодействие должностных лиц учебного заведения и органа регионального управления при проведении научных мероприятий при обсуждении выявленных проблем в образовании |

|

2 |

Сеансовый уровень |

Обеспечение средств, необходимых для организации и синхронизации диалога между образовательной организацией и органом публичного управления с установлением сеансового соединения и обменом данными. Это происходит посредством функционирования электронных сетей в форме обмена информационных сообщенийв рамках деловой переписки. Информационные данные передаются в виде запроса и передачи сведений |

|

3 |

Сетевой уровень |

Функционирование средств установления, поддержания и разъединения сетевых соединений между учреждением образования и органами исполнительной власти в субъекте РФ, что происходит с помощью каналов электронной взаимосвязи |

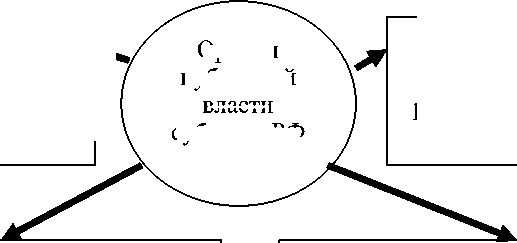

Реализацию взаимосвязей по указанным уровням этих уровней можно определить на примере любого субъекта РФ, что отображается в полномочиях органов публичной власти, которые вступают во взаимодействие с высшими учебными заведениями, что можно представить следующим образом (рис. 1):

Органы публичной власти субъекта РФ

Разработка и утверждение государственных программ региона в сфере образования

Развитие научного потенциала для образовательных организаций

Установление для педагогических работников образовательных организаций специальных: премий, грантов и денежных поощрений, стипендий за счет средств бюджета субъекта РФ

Организация бесплатного предоставления учебников и учебных пособий, специальной литературы, а также услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Рис. 1 . Региональная модель взаимодействия органов публичной власти субъекта РФ с образовательными организациями [4, с. 123; 13]

Как уже было отмечено выше, для обеспечения данных направлений деятельности по решению региональных органов публичной власти формируются координационные и совещательные органы в сфере образования, что подкрепляется участием государственно-общественных органов управления образованием. Например, это могут быть: а) отраслевые, государственно-общественные советы; б) советы ректоров высших учебных заведений, а также организаций среднего профессионального образования [1, с. 34].

На наш взгляд, внедрение данной модели позволит создать оптимальные условия для ликвидации актуальных проблем в образовании:

-

1. Нередко качество получаемых образовательных услуг в настоящее время не удовлетворяет запросам общества, что не позволяет обеспечить уровень их подготовки, необходимый для дальнейшей успешной деятельности обучающихся.

-

2. Отсутствие единой автоматизированной информационно-аналитической системы управления в сфере образования, предоставляющей представителям системы образования и широкой общественности возможность получения «доступа к статистической и иной информации» [3, с. 70] о системе образования.

-

3. Низкий уровень эффективности участия представителей общественности в процедурах оценки качества образования.

-

4. Отсутствие эффективного механизма информационного, организационного и научно-методического сопровождения реализуемых мероприятий.

Модель социально-экономического сотрудничества образовательной организации и органов публичной власти субъектов РФ также состоит из следующих элементов (рис. 2):

Рис. 2 . Модель социально-экономического сотрудничества образовательной организации и органов публичной власти субъектов РФ [5]

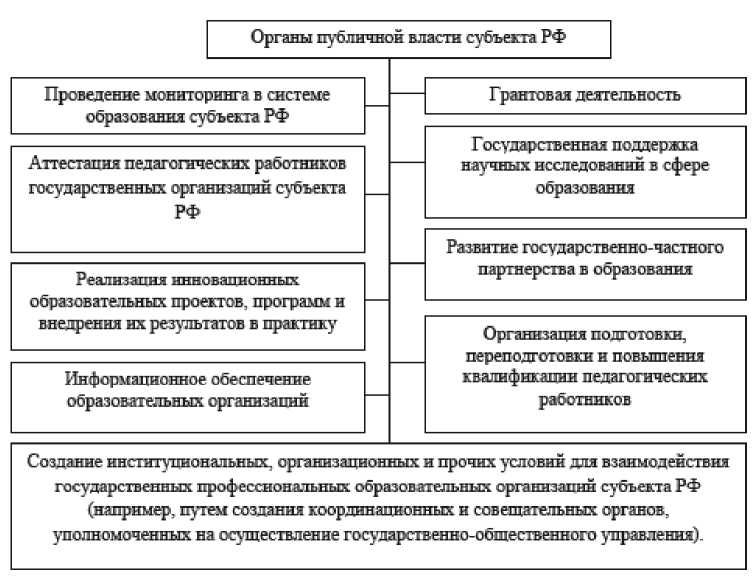

Поддержание адекватной информационной модели социально-экономического и административного взаимодействия высших учебных заведений и органов публичного управления необходимо для разработки и «реализации управленческих решений» [10, с. 74]. Общая структура государственно-общественного взаимодействия вобразовании на муниципальном уровне может быть представлена в следующем виде (рис. 3):

Рис. 3 Государственно-общественное сетевое взаимодействие образовательных организаций в муниципальной сети: субъекты и управление [8; 12]

Таблица 2

Обобщенная структура системы государственно-общественного взаимодействия и управления в образовании [13–14]

|

Система государственно-общественного управления муниципальной системой образования |

|

|

Общественный совет Орган управления образованием / ( |

" Гражданские (общественные) самоуправляемые объединенияОО, НК О |

|

Коллегиальные и представительные органы, включающие участников образовательных отношений в ОО и заинтересованных граждан \ \ Исполнительный орган управления |

|

|

Гр — хи нгане (общеспеяные) |

|

|

)) сазжтупржтпмг ОО, HKQ |

|

|

Система госу дарственно -общественного управления образованием на уровне образовательной организации |

|

Обобщенная структура системы государственно-общественного взаимодействия и управления в образовании представление в табл. 2 на с. 88. Таким образом, на современном этапе развитие системы взаимодействия между органами публичной власти и образовательными организациями возможно на основе формирования и дальнейшей модернизации устойчивых информационных контактов для эффективного устранения возникших социально-экономических проблем с целью предоставления качественных образовательных услуг населению. Кроме того,это необходимо для обеспечения условий реализации конституционных прав граждан на получение качественного образования.

Список литературы Модели взаимодействия органов публичной власти с образовательными организациями

- Буякова А.А. Управление брендом компании как предмет консалтингового проекта//Модернизационные процессы развития экономики. Сборник научных трудов молодых ученых. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014. С. 32-36.

- Волнистая М.Г. Проблема повышения качества высшего образования в условиях интеграции образования, науки и производства//Пути повышения качества профессионального образования подготовки студентов: материалы междунар. науч.-прак. конф. Минск, 2010. С. 23-25.

- Змеёв С.И. Компетенции и компетентности преподавателя высшей школы XXI в.//Педагогика. 2012. № 5.C. 69-74.

- Кайль Я.Я., Епинина В.С. Средства государственного регулирования и поддержки процессов модернизации бизнес-образования//«Предпринимательство в России: перспективы, приоритеты и ограничения»: материалы международной конференции. Нижний Новгород: Профессиональная наука, 2016. С. 120-128.

- Кайль Я.Я., Ламзин Р.М., Епинина В.С. Особенности инновационного подхода в российском бизнес-образовании//Теория и практика современной науки (международный научно-практический журнал). 2016. №2. URL: http://modern-j.ru/domains_data/files/8/Kayl%20Ya.Ya.,%20Lamzin%20R.M.,%20Epinina%20V.S.%20(OBRAZOVANIE%20I%20PEDAGOGIKA).pdf (дата обращения: 01.07.2017).

- Кайль Я.Я., Ламзин Р.М., Епинина В.С. Применение инновационных педагогических технологий в бизнес-образовании России//«Теория и методика современного учебно-воспитательного процесса»: материалы международной конференции. Нижний Новгород: Профессиональная наука, 2016. С.44-51.

- Клячко Т.Л. Образование в России: основные проблемы и возможные решения. М.: Дело. РАНХиГС, 2013.

- Лукина Н.П. Аксиологические основания научного образования в информационном обществе (постановка проблемы). URL: http://huminf.tsu.ru/bib/lukina/lnp13_axiology.pdf (дата обращения: 02.08.2017).

- Михайленко Т.М. Игровые технологии как вид педагогических технологий//Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. I. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 140-146.

- Модернизация российского образования: ресурсный потенциал и подготовка кадров/под ред. Т.Л. Клячко. М.: ГУ ВШЭ, 2002.

- Новиков А.М. Методология образования. Издание второе. М.: «Эгвес», 2006. 488 с.

- Орлова Л.В. Эффективность кадрового обучения предпринимателей малого и среднего бизнеса//Труд и социальные отношения. 2010. № 3. С. 69-74.

- Энциклопедия профессионального образования. URL: http://libed.ru/knigi-nauka/193686-1-enciklopediya-professionalnogo-obrazovaniya-pod-red-batisheva-elektronniy-variant-enciklopediya-izdavalas-1998-m.php (дата обращения: 20.02.2017).

- Woodruffe C. Competent by any other name. Personnel Manage URL: http://www.cpi.si/files/CPI/userfiles/Datoteke/Novice/EKO/Prototype_typology_CEDEFOP_26_January_2005%201%20.pdf (датаобращения: 20.02.2017).