Моделирование альтернативных хозяйственных систем на основе концепции взаимодействия материальной структуры и институтов

Автор: Бабакова Е.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 2 (53), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются сущность современной смешанной экономики и механизм ее функционирования. Представлен подход к иллюстрации и анализу хозяйственных систем альтернативных типов: рыночной и плановой. При этом тип хозяйственной системы предлагается выводить из соотношения материальной и институциональной подструктур системы. Рассматривается моделирование как метод научного познания. Представление и исследование альтернативных хозяйственных систем на основе описываемой методики предлагается осуществлять на основе трех взаимосвязанных инструментов: системы технико-экономических показателей хозяйственной системы, модели «затраты-выпуск» и двухсекторной модели.

Смешанная экономика, альтернативная хозяйственная система, материальная структура, институты, моделирование, технико-экономические показатели, модель

Короткий адрес: https://sciup.org/142148272

IDR: 142148272 | УДК: 332.025.12

Текст научной статьи Моделирование альтернативных хозяйственных систем на основе концепции взаимодействия материальной структуры и институтов

Моделирование занимает важное место в современных экономических исследованиях. Согласно В.А. Штоффу, «под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализуемая система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [1]. В социальных науках модель реализуется как мысленная конструкция, выражающая существенные качества объекта или процесса. Данное определение показывает, что сущность модели – достижение значимой степени подобия реальному объекту с целью его познания. Причем именно в экономике количественные методы исследования и моделирование настолько востребованы, что сближают эту общественную науку с техническими.

Для исследования и описания хозяйственных процессов современная экономическая теория использует широкий набор всевозможных моделей.

В настоящее время перед экономической теорией стоит множество частных задач, одной из которых является выяснение сущности современной смешанной экономики и механизма ее функционирования. Разработка данного вопроса представляется, тем не менее, односторонней, поскольку ядром теории современной смешанной экономики выступают теории рынка. Государственный сектор в экономике рассматривается побочно, как нечто внешнее по отношению к хозяйственной системе. Выходит, что отдельно существует некоторая «экономика», которая по умолчанию является рыночной, и на нее оказывает воздействие «неэкономический» государственный сектор. На наш взгляд, доминанта рынка в теории смешанной экономики ‒ это недопустимая односторонность. Такая теория обязательно должна базироваться на понимании ее как системы двух элементов: рынка и государственного сектора. Оба сектора (рыночный и государственный) ‒ элементы хозяйства как единого целого и должны всегда рассматриваться как части единого целого. Отсюда следует, что одной из важнейших характеристик смешанной экономики является соотношение рыночного и государственного секторов.

Целесообразным является рассмотрение сущности современной смешанной экономики и механизма ее функционирования, с другого ракурса, для этого нужно, во-первых, определиться с тем, что мы понимаем под альтернативными хозяйственными системами. Проводить типизацию хозяйственных систем можно по самым различным критериям. Одним из наиболее общих является критерий степени централизации-децентрализации хозяйственной системы. Эта характеристика присуща хозяйственным системам всех уровней иерархии: от субмикро-экономического 1 (внутрифирменный уровень) до мегаэкономического (уровня мировой экономики). На уровне национальной экономики она проявляется в формировании двух идеальных хозяйственных типов: рыночного и планового. Децентрализованная хозяйственная система макроэкономического уровня ‒ это рыночная экономика, а централизованная – плановая.

Выделение рыночного и планового типов экономик сегодня довольно распространено в экономической науке. Этот подход реализуют как зарубежные, так и отечественные ученые. Так, К. Макконнел и С. Брю выделяют как «чистый капитализм» (рыночную экономику), так и «командную экономику» (коммунизм) [2].

Так, Дж.Ю. Стиглиц подробно исследовал, чем является государственный сектор в смешанной экономике. В работе «Экономика государственного сектора» он рассматривает частный и государственный секторы с точки зрения их преимуществ и недостатков, в частности, раскрывает как необходимость государственного участия в экономике, обусловленное несостоятельностью рынка [3, с. 12], так и содержание феномена «провалов государства» [3, с. 14].

Кроме того, примечательно, что в современном неоклассическом направлении мысли есть авторы, которые более обстоятельно подходят к рассмотрению влияния материальной структуры на институты и, соответственно, на целостную хозяйственную систему. Дж.Ю. Лин, рассматривая соотношение рыночного механизма и участия государственного сектора в экономике страны и соглашаясь с С. Кузнецом (Kuznets 1966) относительно того, что «равновесный экономический рост невозможен без структурных изменений» [4, с. 3], автор определяет саму материальную структуру как зависящую от характеристик некоторого сектора, который автор называет «факторной плодотворной структурой», или «фактором изобильного сектора», или просто «сектором избыточности» (factor endowment structure [4, с. 5]).

В свою очередь, нужно исходить из концепции Д.Ю. Миропольского, выделяющего план и рынок как альтернативные друг другу типы хозяйственных систем [5]. Безусловно, все реальные хозяйственные системы являются смешанными.

Но особенность данного подхода заключается в том, что в нем рынок и план берутся как два внутренне присущих любой реальной смешанной хозяйственной системе качества. И для того чтобы понять, как функционирует смешанная экономика, следует, во-первых, полно-

ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления ценно исследовать эти чистые, но односторонние формы хозяйственной организации, во-вторых, выяснить, в каком соотношении они присутствует в реальном хозяйстве. Без полноценного изучения как рынка, так и плана и анализа степени ее «рыночности», или «плановости», реальная современная смешанная экономика будет представлена не полностью, искаженно.

Задача анализа степени централизации-децентрализации имеет большое прикладное значение, поскольку, идентифицировав ее, можно научно обосновывать управленческие решения, применяемые для такой системы.

Для того чтобы решать поставленную задачу, необходим соответствующий теоретикоприкладной инструментарий. Требуется теоретическая концепция определения типа хозяйственной системы, а также набор формальных инструментов для иллюстрации, анализа и моделирования хозяйственных систем с различными характеристиками, выводящими на степень централизации-децентрализации.

В данной статье изложена теоретическая концепция альтернативных хозяйственных систем и представлен тот набор инструментов моделирования, который в настоящее время применяется для представления и анализа смешанной экономики с различной степенью централизации-децентрализации.

Начнем с теоретической концепции. В ней тип хозяйственной системы выводится из соотношения ее материальной и институциональной подструктур. Таким образом, необходимо определить, что такое структура хозяйственной системы. Здесь нужно исходить из того, что любая хозяйственная система имеет два структурных элемента в своём составе: материальную структуру и экономические институты.

Материальная структура ‒ совокупность материальных условий хозяйственной деятельности: средства производства, рабочая сила, факторы окружающей среды.

Экономические институты – совокупность норм и правил, регулирующих хозяйственную деятельность.

При этом стоит исходить из того, что основополагающим и существенным влиянием на тип хозяйственной системы обладает материальная структура. В свою очередь, институты имеют вторичное, корректирующее воздействие на экономику, возможное только тогда, когда сами институты находятся в достаточно развитом состоянии. В основе же своей экономические отношения выстраиваются на прочном фундаменте материальной структуры 2 . Итак, если характеристики материальной структуры формируют рыночные тенденции, то и институты, при прочих равных условиях, будут тяготеть к рыночному содержанию, аналогично, если материальная структура будет иметь плановые характеристики, то и система в целом будет тяготеть к плановой организации.

Таким образом, первоочередная задача исследования степени централизации-децентрализации в смешанной экономике выстраивается вокруг анализа характеристик материальной структуры этой системы. Работа в этом направлении осуществляется на кафедре общей экономической теории Санкт-Петербургского государственного экономического университета. На текущий момент выделены 22 качественные структурные характеристики, которые влияют на тип хозяйственной системы [5, с. 25].

Однако для реализации полноценного экономического анализа, тем более для реализации прикладных исследований, требуется, чтобы эти качественные характеристики могли переводиться в количественные показатели функционирования хозяйственной системы и обратно. Для этого необходима соответствующая методика, которая еще находится в проекте. Тем не менее на текущий момент уже сформирован набор формальных инструментов для предварительных исследований анализа материальной структуры как фактора, влияющего на тип хозяйственной системы, и получены некоторые результаты этой работы [6]. Эти инструменты составляют внутри себя единое связное целое.

На основе количественных данных реальной хозяйственной системы продиагностиро-вать ее материальную структуру, выявив ее интегральные качественные характеристики, применимые для определения их влияния на тип хозяйственной системы.

Какими количественными показателями, характеризующими материальную структуру хозяйственной системы, может располагать экономист? Хозяйственная деятельность в целом представляет собой процесс производства и потребления различных продуктов. Производство и потребление порождает два вида противоположных характеристик – затраты и результаты. Причем задача экономической теории и практики, ‒ дать этим характеристикам как можно более точное количественное содержание. В любой хозяйственной системе осуществляются затраты и получаются результаты, только на каждом уровне иерархии хозяйственных систем они свои.

Рассмотрим набор затратно-результативных характеристик хозяйственной системы макроэкономического уровня (ведь мы анализируем степень централизации-децентрализации на макроэкономическом уровне).

Таблица 1

Технико-экономические параметры хозяйственной системы

|

Технико-экономические показатели |

Отрасль А |

Отрасль В |

Отрасль С |

Хозяйство в целом |

|

Валовое накопление основного капитала и прирост запасов |

||||

|

Оплата труда на одного работающего (годовая) (тыс. руб.) |

||||

|

Численность рабочих (тыс. чел.) |

||||

|

Уровень капиталовооруженности |

||||

|

Количество единиц средств производства вида А (тыс. шт.) |

||||

|

Количество единиц средств производства вида В (тыс. шт.) |

||||

|

Стоимость единицы изделия (тыс. руб.) |

Допустим, перед нами таблица содержания, подобного тому, которое представлено выше. Каждая отрасль имеет некоторый набор затратно-результативных характеристик в разрезе факторов производства: средств производства и рабочей силы. Хотя представленная таблица небольшая, в реальной хозяйственной системе набор технико-экономических показателей (ТЭП) может быть достаточно обширен.

Для выхода на формулировку интегральных характеристик в таком случае требуется обобщить и систематизировать их. «Отражением системы материально-вещественных связей процесса воспроизводства национального продукта традиционно служит типовой межотраслевой баланс, объединяющий показатели производства и распределения услуг» [7].

Одной из разновидностей моделей межотраслевого баланса является модель «затраты ‒ выпуск». Впервые таблица «затраты ‒ выпуск» была опубликована В. Леонтьевым в работе «Структура американской экономики» , иллюстрирующей практическое использование теории общего равновесия.

Но самый ценный вклад в методику численного решения экономических моделей был сделан в 1940-х гг. Леонтьевым, создавшим метод «затраты – выпуск». Отныне стало возможным численное решение больших систем уравнений. Метод «затраты – выпуск» вполне себя оправдывает, по крайней мере в теоретическом плане. Как заметил Леонтьев, имеется определенная связь между, скажем, продажей автомобилей в Нью-Йорке и спросом на хлеб в Детройте. По сути, всю страну можно рассматривать как единую систему учета, где каждый сектор имеет собственный «бюджет» экономической активности [8].

Модель «затраты ‒ выпуск» используется в системе национальных счетов для анализа вещественного аспекта процесса производства и распределения продукта [9].

Модель «затраты ‒ выпуск» находит применение не только для отчетности и отражения ситуации в реальной экономике, но и в научных целях как инструмент анализа закономерностей хозяйственной практики. Для целостного изучения различных аспектов функционирования хозяйственной системы данная модель применима, так как фиксирует как количественные (стоимость продукта), так и качественные (номенклатура производимой продукции) характеристики экономики, причем как со стороны производства, так и со стороны потребления.

Модель «затраты ‒ выпуск» как матрица, иллюстрирующая производство и потребление продукта внутри хозяйственной системы, успешно реализует в себе положение о переходе производства в потребление и наоборот.

Представим один из вариантов реализации модели «затраты ‒ выпуск» для анализа материальной структуры.

Таблица 2

Пример реализации модели «затраты ‒ выпуск»

|

Отрасли |

A |

B |

C |

Всего: I квадрант |

Прирост продукта |

Стоимость выпущенного продукта |

|

A |

||||||

|

B |

||||||

|

C |

||||||

|

Стоимость затрат средств производства |

||||||

|

Стоимость затрат труда |

||||||

|

Промежуточное потребление |

||||||

|

Валовая добавленная стоимость |

||||||

Анализ данных в формате модели «затраты ‒ выпуск» позволяет выйти на агрегированные характеристики функционирования хозяйственной системы, на основе которых выводится тип хозяйственной системы.

Однако существуют определенные ограничения в использовании модели «затраты ‒ выпуск», поскольку она требовательна к достоверности и полноте данных. Кроме того, полученная модель дает только срез экономики на определенный момент, а сбор данных для следующего среза может занимать несколько лет, вследствие чего возникает проблема сопоставимости данных за ряд лет.

Поэтому в наиболее обобщенном виде характеристики хозяйственной системы для целей анализа влияния материальной структуры на институты и, следовательно, на тип хозяйственной системы в целом позволяет представить двухсекторная модель.

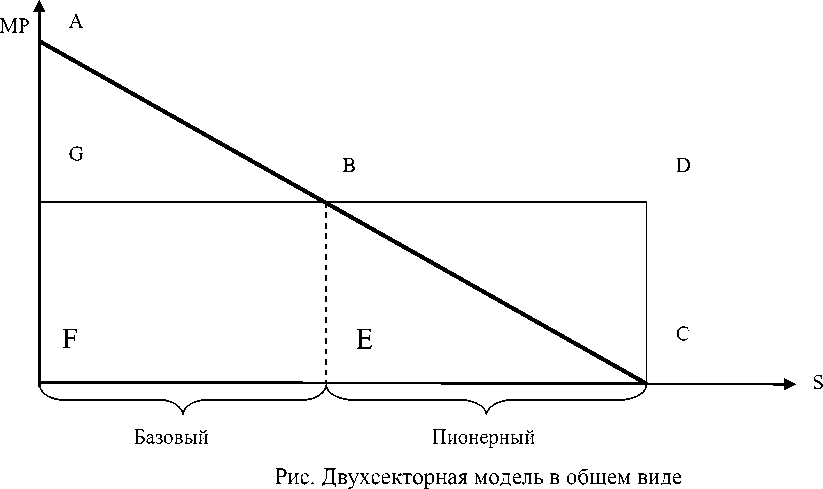

Двухсекторная модель является одной из наиболее обобщенных графических моделей хозяйственной системы. Она разработана на базе концепции первичного, вторичного и третичного секторов экономики, а также на неоклассических разработках в маржинальном анализе производства и потребления. Данная модель графически отображает затраты и результаты хозяйственной деятельности всех субъектов хозяйственной системы, выделяя два сектора: ресурсоизбыточный и ресурсонедостаточный. В ресурсоизбыточном секторе уровень затрат хозяйствующих субъектов превышает уровень результатов, а в ресурсонедостаточном – наоборот. Данное положение требует достаточно подробного комментария.

Дело в том, что основным представителем ресурсоизбыточного сектора является «базовый» сектор, а основным представителем ресурсонедостаточного – пионерный. Что представляют собой эти секторы? Каждый сектор производит свой тип продуктов. Так, существуют продукты, входящие в перечень жизненно необходимых, без которых хозяйственная система не может нормально воспроизводиться, – это «базовые» продукты. В свою очередь, есть продукты новые, которые в силу своего качественного отличия от всего существующего не нашли своего широкого хозяйственного применения, – это продукты «пионерные». В ходе развития производительных сил пионерные продукты с течением временем переходят в разряд базовых. Базовые продукты являются основой существования экономики, а пионерные ‒ фактором ее развития. Для разных времен и разных стран набор базовых и пионерных продуктов неодинаков. Когда-то компьютер был самой передовой разработкой, имеющейся только у ученых и военных, сегодня это явно базовый продукт, имеющий статус потребительского товара.

Причина того, что базовый сектор относится к ресурсоизбыточному, а пионерный – к ресурсонедостаточному, состоит в том, что базовые продукты производятся на основе отработанной, а значит, эффективной технологии, что обеспечивает дешевизну их производства относительно пионерных. Кроме того, базовые продукты освоены в хозяйстве, они имеют четкое прикладное назначение, что обеспечивает высокий уровень их потребительной ценности, относительно пионерных.

Графическое изображение описанной взаимосвязи можно получить, если по оси абсцисс отложить субъекты хозяйственной системы, сгруппированные по принадлежности к ресурсоизбыточному, или ресурсонедостаточному сектору, а по оси ординат – уровень затрат и результатов этих субъектов, тогда в упрощенном виде двухсекторная модель будет выглядеть следующим образом (рис).

Особенность данной модели заключается в том, что она является тем иллюстрационноаналитическим инструментом, на базе которого можно вывести тип хозяйственной системы на основе наиболее интегральной характеристики ее материальной структуры.

Эта характеристика сводится к следующему. Если объем избыточного продукта ресурсоизбыточного сектора покрывает недостаточность ресурсов ресурсонедостаточного и, сверх этого, позволяет распределять остаток этого продукта таким образом, что все субъекты могут получать нормальную прибыль на вложенный капитал, тогда хозяйственная система может развиваться на основе рыночного механизма. В ином случае такой системе более адекватно плановое институциональное устройство.

Таким образом, вопрос о сущности современной смешанной экономики и механизма ее функционирования является одним из важных на сегодня. В данной статье был представлен иной взгляд на данную проблему с точки зрения моделирования альтернативных хозяйственных систем. В нашем исследовании критерием альтернативных хозяйственных систем был взят уровень централизации-децентрализации хозяйственной системы. За основу была взята концепция Д.Ю. Миропольского, согласно которой на уровне национальной экономики фор- мируются два идеальных хозяйственных типа: рыночный и плановый. Итак, децентрализованная хозяйственная система макроэкономического уровня представляет собой рыночную экономику, а централизованная – плановую. При этом руководствуясь тем, что все реальные хозяйственные системы являются смешанными. При идентификации степени централизации-децентрализации появляется возможность научно обосновывать управленческие решения, применяемые для такой системы.

Представлена как теоретическая концепция альтернативных хозяйственных систем, так и набор инструментов моделирования, которые на сегодня применяются для представления и анализа смешанной экономики с различной степенью централизации-децентрализации. Теоретическая концепция базируется на основе соотношения материальной и институциональной подструктур, где основополагающее и существенное влияние на тип хозяйственной системы имеет материальная структура. На сегодня на кафедре общей экономической теории Санкт-Петербургского государственного экономического университета выделены 22 качественные структурные характеристики, которые влияют на тип хозяйственной системы. Для реализации прикладных исследований требуется, чтобы эти качественные характеристики могли переводиться в количественные показатели функционирования хозяйственной системы и обратно. Для этого были приведены технико-экономические показатели, а также инструменты моделирования, такие как модель «затраты ‒ выпуск», двухсекторная модель.

Список литературы Моделирование альтернативных хозяйственных систем на основе концепции взаимодействия материальной структуры и институтов

- Штофф В.А. Моделирование и философия. -М., 1966. -С.19.http://sbiblio.com/biblio/archive/shtoff mod/00.aspx

- Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. -М.: ИНФРА-М, 2003. -Т. 1. -466 с.С.47-49.

- Стиглиц Дж.Ю. Экономикагосударственногосектора: пер.сангл. -М.: Изд-во МГУ; ИНФРА-М, 1997.-С. 12.

- Yifu Lin J. New Structural Economics: a framework for rethinking development and policy. The World Bank, Washington, D.C. 2012 International Bank for Reconstruction and Development/International Development Association of The World Bank. -Р. 3.

- Миропольский Д.Ю., Максимцев И.А., Тарасевич Л.С. Основы теоретической экономики: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. -СПб.: Питер, 2014. -512 с.: ил. -(Серия: Учебник для вузов).

- Пшеничникова С.Н. Влияние рабочей силы как элемента материальной структуры экономической системы на ее развитие: дис.. д-ра экон. наук: 08.00.01. -СПб., 2012. -412 с.

- Пшеничникова С.Н. Моделирование влияния фактора труда на эффективность функционирования альтернативных типов хозяйственных систем: учеб. пособие. 4.I. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. -С. 6.

- Розен В.В. Математические модели принятия решения в экономике. -М.: Кн. дом «Университет», Высшая школа, 2002. -796 с.

- Шевчук Д.А. Экономическая теория: конспект лекций. -М., 2009. -180 с. http://www.tinlib.ru/delovaja_literatura/yekonomicheskaja_teorija_konspekt_lekcii/p9.php