Моделирование динамики углерода почвы при различных системах традиционного земледелия и лесопользования на территории Европейской России

Автор: Бобровский М.В., Комаров А.С., Шанин В.Н., Быховец С.С., Михайлов А.В., Ханина Л.Г.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Статья в выпуске: 1-7 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148198518

IDR: 148198518

Текст статьи Моделирование динамики углерода почвы при различных системах традиционного земледелия и лесопользования на территории Европейской России

Обычно при моделировании циклов круговорота элементов время начала значимых антропогенных воздействий на наземные экосистемы относят к середине XIX в. [12]. Однако, на примере Европейской России можно сказать, что задолго до этого времени практически вся эта территория испытывала на себе разнообразные виды интенсивных антропогенных воздействий. Большинство воздействий были связаны с традиционными системами земледелия - подсечноогневой, переложной и паровой (трехполье), а также с использованием лесных ресурсов (прежде всего, древесины). Длительная история антропогенных воздействий привела к изменению состава и структуры экосистем и, по-видимому, к существенным изменениям биогеохимических циклов основных биофильных элементов, прежде всего, углерода [14, 15].

Количественно оценить влияние длительных антропогенных воздействий на природные системы практически невозможно без привлечения математических моделей. Использование последних позволяет получить, в частности, оценки параметров накопления и деструкции органического вещества в экосистемах, количественно оценить вклад внешних факторов в изменение баланса и распределение соединений в пулах экосистем.

Ранее нами был предложен модельный подход для оценки динамики органического вещества почвы при традиционных системах земледелия [9]. Целью настоящей работы является прогноз и анализ долговременной динамики углерода почвы в стационарных климатических условиях при различных системах традиционного земледелия и лесопользования, типичных для территории Европейской России.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Долговременную динамику углерода почвы (С) при различных антропогенных воздействиях оценивали для суглинистых дерново-подзолистых почв. Использовали систему моделей биологического круговорота углерода и азота в лесных экосистемах EFIMOD [13] вместе со встроенной в нее почвенной моделью ROMUL [10]. Использование модели EFIMOD для оценки динамики С при традиционном природопользовании обусловлено тем, что в исторических системах земледелия лесная стадия является одним из обязательных элементов. Поэтому оценить вклад таких систем земледелия в общую динамику экосистемы и баланс элементов возможно только при условии использования модели, хорошо симулирующей динамику лесных экосистем.

Для инициализации модели имитировали свободное развитие леса в стационарных климатических условиях до стабилизации уровня С почвы. Естественное возобновление древостоя моделировали путем «подсадки» каждые 15 лет 5-летних сеянцев основных видов деревьев – ели, липы, дуба, сосны, березы, осины с плотностью каждого вида 700 шт./га. Этап инициализации модели составил 370 лет; в итоге «сформировался» смешанный разновозрастный лес с доминированием позднесукцессионных видов деревьев.

Далее моделировали свободное развитие леса и 4 типа сценариев антропогенных воздействий.

-

(1) Подсечно-огневое земледелие (SB) с разной частотой воздействий. Цикл: посев на росчистях 3 года, периоды между расчистками 20, 40, 60, 80 и 120 лет.

-

(2) Переложное земледелие (ShS). Циклы: 10, 20 лет пашни и 10, 20 лет развития леса.

-

(3) Паровая система земледелия в виде трехполья. Без внесения удобрения (TFF) и с внесением удобрения (TF) один раз в 3, 9 и 18 лет.

-

(4) Рубки сплошные и выборочные. Сплошные рубки (СС) с оборотом 10, 20 лет (дровяные леса) и 40, 60, 80, 120 лет (строевые леса). Принудительно-выборочные рубки (SC) с изъятием древесины один раз в 30 лет в объеме 30% древесины по запасу «сверху».

В разработанных «земледельческих» сцена- риях использовали посев озимых и яровых культур с разделением на надземные и подземные когорты опада и определенным временем их поступления на/в почву. Для сравнения результатов продолжали также моделировать «свободное развитие леса» (сценарий F). Всего было симулировано 22 сценария природопользования на срок 260 лет с шагом моделирования 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

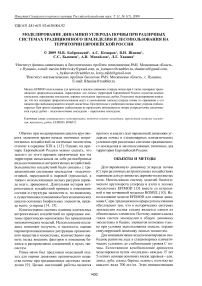

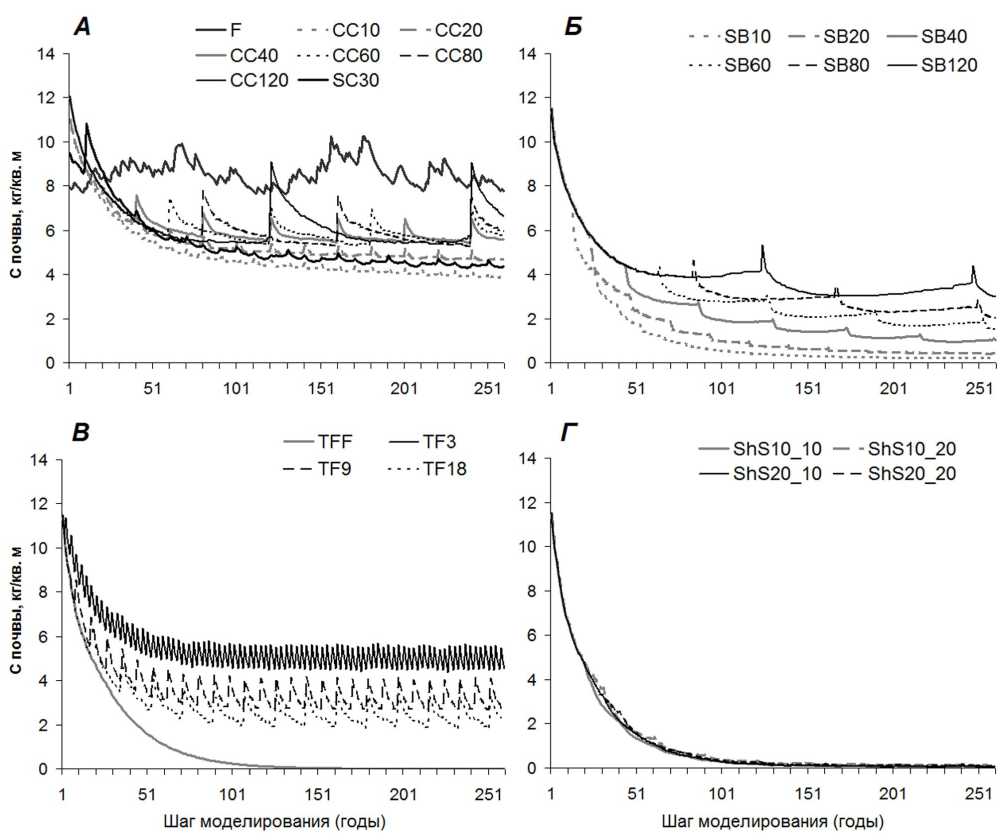

Результаты моделирования показали, что максимальный уровень содержания С сохраняется при естественном развитии лесной экосистемы (рис. 1, А , сценарий F). Средний за период воздействий запас С в почве уменьшается в ряду: (а) свободное развитие леса – (б) строевой лес – (в) дровяной лес, выборочные рубки, трехполье с удобрением раз в 3 года – (г) подсека с оборотом 40 – 120 лет, трехполье с удобрением раз в 9 и 18 лет – (д) подсека с оборотом 20 лет – (е)

Рис. 1. Динамика углерода почвы после начала антропогенных воздействий: А – сценарии рубок и свободного развития леса; Б – сценарии подсечно-огневого земледелия; В – сценарии трехполья; Г – сценарии перелога.

Обозначения сценариев в тексте

все варианты перелога и трехполье без удобре- ния (рис. 2).

Рис. 2. Средняя масса углерода почвы при разных сценариях природопользования за 260-летний период моделирования: черта над столбцом показывает величину ошибки среднего. Обозначения сценариев в тексте

При оборотах рубки от 40 до120 лет (строевые леса) наблюдали снижение содержания С относительно «фоновой» лесной почвы при отсутствии заметного «накопления потерь» - относительной стабилизации запаса С за период между рубками (рис. 1, А ). Хорошо заметно отличие динамики С почвы для дровяных лесов (сплошная рубка с оборотом 10 и 20 лет) по сравнению со строевыми лесами: с течением времени происходит уменьшение содержания С «с накоплением потерь» (стабилизации запаса С за время между рубками не происходит). Малый оборот рубки деревьев ведет к большим потерям С почвы, поскольку в молодом состоянии деревья тратят больше питательных веществ, чем отчуждают с опадом. Так, период наибольшего прироста органического вещества и потребления наибольшего количества элементов питания наблюдается в дубняках в возрасте около 25 лет, осинниках – около 30 лет, сосняках – 30 – 50 лет [6]. Сценарий принудительно-выборочных рубок (SC30) показал динамику С почвы, близкую к его динамике в дровяных лесах.

Подсечно‐огневую систему землед елия на территории центра Европейской России применяли на протяжении более 4000 лет [2]. При этом еще в XIX – начале XX в. в России подсеку, и крестьяне, и специалисты в сельском хозяйстве рассматривали как более выгодную альтернати- ву навозной пашне [4]. Эффективность подсеки зависит от уровня восстановления почвенного плодородия во время «отдыха» – свободного развития леса, что демонстрируют и результаты моделирования (рис. 1, Б, рис. 2). При большой длительности лесной фазы (сценарий SB120) уровень содержания С в почве сравним с трехпольем (сценарий TF9). При всех вариантах подсеки наблюдается ступенчатое уменьшение содержания С в почве, при этом содержание С падает непропорционально уменьшению периода отдыха. При сценариях SB10 и SB20 содержание С уменьшается как на сельскохозяйственной, так и на лесной фазе, при SB40 и SB60 наблюдается стабилизация содержания С на лесной фазе, при SB80 и SB120 – частичная компенсация содержания С на лесной фазе.

Для территории России нет массовых количественных данных по варьированию сроков отдыха и урожайности при подсеке, но они есть для Финляндии. За два века в Финляндии оборот рубки при подсеке сократился с 40 до 25 лет, а урожайность зерновых на лесных полях уменьшилась в 2 раза [2].

Некоторые исследователи относят подсечноогневое земледелие к «естественным экзогенным» нарушениям [8], мотивируя это тем, что после таких нарушений происходит восстановление «первичных лесов». Наши результаты пока- зывают, что даже 120 лет спонтанного развития в рассматриваемых условиях не хватает для восстановления запасов органического вещества почвы. В историческое время срок спонтанного развития леса при подсеке составлял 25 - 80 лет [2

Трехполье считают крупнейшим достижением европейской агрикультуры средневековья. Распространение трехполья в Европейской России относят к XI - XIII в. Трехполье поставило урожайность в прямую зависимость от качества обработки и удобрения земли; последнее служило главным фактором поддержания почвенного плодородия. Результаты моделирования показывают, что при трехполье содержание С в почве зависит от качества (частоты) удобрения (рис. 1, В , рис. 2). Позитивный, но кратковременный эффект внесения навоза или компоста подтверждается экспериментальными данными [5, 11].

Сценарий TF3 близок к представлению об идеальной системе «органического земледелия». На территории России такую систему применяли только на отдельных полях для выращивания требовательных к удобрению почвы культур (например, конопли) и в огородном хозяйстве. По расчетам, для нормального удобрения соотношение площадей пашен и лугов должно составлять 1:1,24 [4]. Такое соотношение угодий в центральной России в историческое время не достигалось. Например, в конце XVIII века площади сенокосов были ниже расчетной нормы в Московской губернии в 4,9 раз; Псковской - 8,2; Смоленской - 10,4; Ярославской - 6,3; Костромской - 6,1; Калужской - 10,0; Тульской - 11,4 раз [4, с. 216]. По данным источников XVII - XIX вв., навоз на пашни вносился нерегулярно, в среднем один раз в 7 - 12 лет. При этом речь идет о полях, ближних к поселениям, дальние поля не унавоживались вовсе [1, 4]. Таким образом, сценарий TF9 соответствует режиму землепользования в богатых помещичьих и монастырских хозяйствах. Сценарий TF18 имитирует уровень агрикультуры хозяйства бедного, но использующего удобрение.

Время «потери силы» землей при отсутствии удобрения по источникам XVIII в. оценивалось в 10 - 30 лет [4]. Это демонстрирует сценарий TF. При распашке именно в первые годы все почвы теряют до 20-40% общего содержания гумуса, затем темпы минерализации снижаются [3, 5], однако почва теряет способность расширенного воспроизводства посевного материала.

Переложная система земледелия была компромиссным средством поддержания почвенного плодородия при отсутствии возможностей как нормально удобрить участок, так и превратить его в залежь. Как и в случае подсеки, скорость уменьшения содержания гумуса зависит от вре мени свободного развития леса (рис.1, г). Результаты моделирования показали слабые различия в характере динамики С почвы при разных сценариях переложного земледелия (рис. 2). В целом перелог характеризуется быстрым падением содержания С в почве, которое не компенсируется в промежутки свободного развития леса. При уменьшении времени ротации наблюдается более резкое падение содержания С как на полевой, так и на лесной фазах перелога. Широкое использование лесного перелога на территории Европейской России в XV - XIX вв. могло быть более эффективным скорее для получения дополнительной дровяной древесины, чем для значимого улучшения качества пашни.

К сожалению, данные для верификации результатов моделирования по большинству сценариев природопользования отсутствуют. Однако сопоставление результатов моделирования с экспериментальными данными для крайних вариантов сценариев паровой системы (TF и TF3) показало их хорошее соответствие. Относительные скорости потерь гумуса по результатам моделирования соответствуют результатам долговременных полевых экспериментов [5]. Очень близки они и к результатам изучения содержания гумуса в почве после 20-летнего использования [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты моделирования показали, что при всех сценариях традиционного природопользования происходит уменьшение запасов углерода почвы по сравнению с его запасом при свободном развитии лесной экосистемы. Восстановление запаса С происходит при длительном развитии леса либо при удобрении почвы. Чем выше частота удобрения, тем на более высоком уровне стабилизируется запас углерода. При других сценариях природопользования стабилизации запаса С не происходит, интенсивность потерь С почвы увеличивается в ряду: рубки - подсечноогневая система земледелия - переложная система и паровая система без удобрения.

За тысячи лет активного присутствия человека на одной и той же территории происходили разнообразные смены воздействий - чередовались периоды интенсивной эксплуатации земель, активного лесопользования и восстановления леса [1]. Вплоть до XX в. в центральной Европейской России преобладали комбинированные системы земледелия, сочетавшие трехпольный севооборот с периодическим обновлением основного массива пашенных земель за счет перелогов и подсеки [4]. Полученные при помощи моделирования результаты показывают, что приро- допользование в доиндустриальную эпоху могло оказывать существенное воздействие на глобальный цикл углерода.

Использование данных по соотношению распространения различных систем природопользования позволяет подойти к модельному эксперименту по влиянию хозяйства на структуру и состав лесных экосистем на локальном и региональном уровнях.