Моделирование фильтрации подземных вод в многослойных пористых средах.

Автор: Равшанов Нормахмад, Абдуллаев Зафар Сайфутдинович, Хафизов Отабек Яшинович

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 7 (92), 2020 года.

Бесплатный доступ

Взаимодействие между поверхностными и подземными водами часто представляет интерес в мелиорации земель, инженерной гидрологии и гидрогеологии. Таким образом, статья посвящена моделированию процесса нестационарной фильтрации жидкости в пластовой системе сэндвич-типа. Подобное исследование очень актуально для Узбекистана, где подобные грунтовые конструкции довольно распространены. Математическая модель фильтрации жидкости разработана на основе уравнений в частных производных параболического типа с граничными условиями. Аналитическое решение проблемы было найдено с помощью преобразования Лапласа. Вычислительные эксперименты проводились для определения изменения давления по длине фильтрационных слоев без учета упругого режима. Было обнаружено, что давление в обоих слоях растет экспоненциально. Поток воды через границу раздела фильтрующих слоев существенно зависит от коэффициента пьезопроводности хорошо проницаемого слоя, а также от коэффициента фильтрации слабопроницаемого слоя. Получено аналитическое решение задачи фильтрации жидкости в система резервуаров сэндвич-типа. Найдено решение задачи определения давления в слабопроницаемом фильтрующем слое. Получена новая обобщенная формула управления штольней скважин, разработанный математический аппарат, позволяющий составить схемы расположения и пропускной способности скважин вертикального дренажа для защиты орошаемых и неорошаемых территорий от затопления, а также защиты грунтовых вод от источников загрязнения. как изолировать уже загрязненные участки.

Математическая модель, аналитическое решение, фильтрация пласта, пористая среда, массоперенос, интегральное преобразование Лапласа

Короткий адрес: https://sciup.org/143172557

IDR: 143172557 | УДК: 69 | DOI: 10.18720/CUBS.92.6

Текст научной статьи Моделирование фильтрации подземных вод в многослойных пористых средах.

Проблемы нехватки и загрязнения водных ресурсов, их защиты от источников загрязнения для обеспечения населения чистой питьевой водой весьма актуальны в настоящее время. Эффективность мероприятий по защите подземных и очистке сточных вод подразумевает необходимость предварительной разработки эффективных методы и средств на основе комплексных исследований процесса фильтрации жидкости в многослойных пористых средах.

Несовершенство традиционных методов полива и вовлечение в сельское хозяйство подверженных к засолению земель приводит к тому, что ресурсы солоноватых возвратных вод в Узбекистане достигли значительных размеров. Поверхностные и подземные водоисточники продолжают загрязняться применяемыми в сельском хозяйстве минеральными удобрениями, ядохимикатами, пестицидами, сильноминерализованными и загрязненными коллекторнодренажными водами.

Организация прямого мониторинга процесса распространения токсических веществ в почвогрунтах не всегда целесообразна ввиду значительности трудовых и финансовых затрат. Поэтому более дешевой и эффективной альтернативой здесь выступают методы математического моделирования и вычислительного эксперимента. Математический инструмент позволяет выполнять как мониторинг, так и прогнозирование исследуемого процесса фильтрации, а также обеспечивать поддержку принятия управленческих решений, направленных на выделение изолированных областей, препятствующих проникновению различных ядохимикатов в зоны с относительно благоприятными экологическими условиями.

Математические модели процесса фильтрации подземных вод в многослойных пористых средах, обычно описываются системами дифференциальных уравнений в частных производных с соответствующими краевыми и внутренними условиями различного рода. Поэтому, к настоящему времени в области разработки математических моделей и вычислительных алгоритмов решения подобных задач уже получены значительные результаты прикладного и фундаментального характера.

В частности, значительный вклад в методологию математического моделирования фильтрационных потоков в многослойных средах оказали исследования М.С. Хантуша [1].

Авторами работы [2] произведен анализ запасов пресных вод с учётом изменения климата на основе разработанных математических моделей объекта исследования. Осуществимость и возможности этих моделей продемонстрированы на примере прогнозирования уровня грунтовых вод на пять дней вперед в засушливом и полузасушливом бассейне, расположенном на северо-западе Китая. Обнадеживающие результаты моделирования показывают, что методология может упростить и улучшить процедуру прогнозирования уровня подземных вод.

В.М. Булаватским с целью анализа и прогнозирования уровня подземных вод была разработана математическая модель для выполнения асимптотического анализа полей избыточного напора с фильтрационной консолидацией в двойной релаксационной системе [3]. Автором показано, что на начальных этапах консолидации учет релаксационных свойств деформируемой пористой среды важен в случае резких и значительных изменений в давлении. В общем случае, динамика фильтрационной консолидации пористой среды может быть численно смоделирована в рамках рассматриваемой математической модели.

-

А. Власюком предложена математическая модель процесса переноса соли при фильтрации с учетом процесса инфильтрации в ненасыщенном слоистом грунте [4]. Для решения задачи был использован конечно-разностный метод и были проведены численные эксперименты на ЭВМ.

В рамках исследования [5] разработана математическая модель процесса фильтрации солоноватой воды с учетом температурного градиента для северных полузасушливых районов Китая. Результаты численного решения задачи показывают, что градиент температуры почвы оказывает определенное влияние на водно-солевую миграцию. Отмечено, что при проведении экспериментов влияние градиента температуры на миграцию соли было больше, чем влияние движения воды.

-

Е.И. Андерсоном [6] рассмотрен двумерный устойчивый поток грунтовых вод в вертикальной плоскости и, получено аналитическое решение, используя которое проведено исследование взаимодействия воды с поверхностью грунтовых вод-потоков. Водоносный слой принимался идеализированным – в виде бесконечной полосы, а русло смоделировано в виде горизонтальной эквипотенциальной функции.

Общие методы решения задач двумерной фильтрации в анизотропных, неоднородных и многослойных средах рассмотрены в работе [7]. На их основе авторами предложены математические модели для изучения конкретных инженерно-технических проблем в водоснабжении, проектировании гидротехнических и гидромелиоративных сооружений. Исследование развивает теорию расчётов двумерных фильтрационных течений в многослойных неоднородных анизотропных средах для областей, ограниченных дугами координатных линий изотермических систем координат.

Д.С. Кузнецовым разработаны метод описания пространственной структуры потоков и математическая модель, позволяющая рассчитывать параметры структуры потоков подземных вод [8]. Задача геофильтрации здесь решается численно на основе разработанного автором алгоритма. Предложенный метод дает возможность решать задачи стационарного конвективного массопереноса в подземных водах в многослойной постановке и является основой для решения задач нестационарного массопереноса неконсервативного вещества.

В диссертационной работе Э.Р.Какушева [9] рассматривается связанная модель фильтрации в упругой пористой среде и дано обобщение на случай геометрически нелинейного деформирования. Как отмечает автор, эффект связанности появляется из-за взаимного влияния пространственной деформации каркаса грунта и изменения давления жидкости в порах.

Разработанная численная модель позволяет рассчитывать величины изменения порового давления, горизонтальные и вертикальные перемещения, в том числе проседания земной поверхности, а также напряжения и деформации. Также в работе реализована и несвязанная модель фильтрации в упругой пористой среде. Проведено сравнение моделей.

В статье [10] предложена методика реализации численной модели внутрикарьерных дрен. Выполнены прогнозные расчеты с целью эффективного осушения месторождения. Методом численного моделирования доказана эффективность применения лучевого дренажа и горизонтальных дренажных скважин для интенсификации осушения падунских отложений в прибортовом массиве карьера.

Достаточно хорошо изучены математические модели течений в открытых водотоках, основанные на уравнениях Сен-Венана для случаев при которых расходы в реках (каналах, дренах) или емкостях водоемов велики по сравнению с фильтрационным питанием или потерями.

Так, результаты серии экспериментов представлены в работе [11] при учете различных внутренних границ с постоянным напором. В проведенных исследования авторами наблюдались колебания уровня грунтовых вод и процесс проникновения морской воды в многослойные водоносные горизонты. Математическая модель была разработана для исследования проникновения морской воды в прибрежные водоносные горизонты под влиянием приливных колебаний и эксплуатации подземных вод. Гидрогеологические параметры в модели откалиброваны с помощью записей об уровне подземных вод и солености.

Авторами статьи [12] получены аналитические модели для прогнозирования загрязнения подземных вод в изотропных и однородных пористых средах. Влияние коэффициентов дисперсии и диффузии включается в решение уравнения адвекции и дисперсии и используются переходные (зависящие от времени) граничные условия. Аналитические решения получены с использованием метода интегрального преобразования Лапласа и концепции линейной изотермы. Численные решения получены явными конечно-разностными методами и сравниваются с аналитическими решениями. Численные результаты анализируются для различных типов геологических пористых образований, то есть водоносного горизонта.

В [13] представлена математическая модель динамики подземных вод при стационарном течении для изучения 2D-водоносного горизонта с пластом воды с постоянным наклоном, состоящим из однородных и изотропных сред. Разработан численный алгоритм для проведения вычислительных экспериментов по решению задачи как в однородной изотропной, так и в однородной анизотропной среде.

На основе предположения о плоском движении подземных вод в замкнутом водоносном горизонте исследователями в [14] были созданы математическая модель и численный алгоритм для исследования процесса фильтрационных потоков грунтовых вод в замкнутом водоносном горизонте с переменной h , которая была рассчитана методом конечных элементов. Численное исследование показывает, что результаты по методу конечных элементов находятся в хорошем согласии с вычисленными результатами по методу конечных разностей.

В статье [15] для прогнозирования изменения уровня грунтовых и напорных вод разработана математическая модель, учитывающая внешний источник, испарение, коэффициенты фильтрации, активную пористость, скорость фильтрации и двусторонние граничные условия. Для численного итерирования задачи разработан эффективный численный алгоритм, позволяющий прогнозировать изменения уровня грунтовых вод. Проведёнными численными расчетами установлено, что фильтрационная проницаемость, коэффициента потери воды и скорости фильтрации, связанные с уровнем воды, могут иметь серьезное влияние на экологический процесс.

Авторами исследования [16] разработаны две нелинейные математические модели в виде временных рядов для прогнозирования колебаний уровня грунтовых вод с использованием искусственных нейронных сетей. Эти модели были применены для прогнозирования колебаний уровня грунтовых вод в прибрежном водоносном горизонте. Одной из входных переменных являлся уровень прилива.

В статье [17] получено аналитическое решение, основанное на подходе функции Грина для решения обратной задачи. На основе требуемого уровня концентрации загрязняющих веществ и планируемого периода времени откачки, авторами определяется кратчайшее расстояние до берега реки, где присутствует максимальный процент речной воды. Модель разработана для замкнутого и однородного водоносного горизонта. Первоначально аналитические результаты, Ravshanov, N.; Abdullaev, Z.; Khafizov, O.

Modeling the filtration of groundwater in multilayer porous media;

полученные при разном времени откачки, скорости и различных значениях начальной концентрации, проверяются численно с помощью программного обеспечения MODFLOW.

Распределенная модель процесса фильтрация подземных вод в квазитрехмерной постановке и одномерная модель деформации пористой среды для многослойной системы водоносных горизонтов предложены в [18]. Как отмечают авторы статьи, разработанное математическое обеспечение позволяет адекватно смоделировать изменение уровня грунтовых вод вокруг насосной скважины, а затем рассчитать уплотнение слоев почвы. Полученные результаты исследования можно использовать для системы с многоскважинной и/или многослойной перекачкой.

В работе [19] рассмотрен процесс фильтрации нефти в пористой среде. Для определения коэффициента кольматации частиц вокруг скважины используются собранные данные лабораторных измерений по падению давления и концентрации стоков, который использовались для более точного прогнозирования.

Исследование [20] посвящено решению задач геофильтрации и геомиграции в многослойных системах, состоящих из нескольких водоносных горизонтов, разделенных слабопроницаемыми слоями. Математические модели разработаны при следующем предположении: в водоносном горизонте преобладают продольные потоки, а в отрывных слоях -перетоки. Массоперенос описывается уравнениями конвекции и диффузии. Для численного интегрирования поставленной задачи автором использовались неявные конечно-объемные разностные схемы. Также в работе приведены результаты численных расчетов по перераспределению потоков подземных вод и миграции загрязняющих веществ в системе двух водоносных горизонтов с действующими скважинами.

В работе [21] предлагается усовершенствованная математическая модель, которая описывает поток жидкости через связанную систему трещина-матрица с использованием подхода двойной пористости. Предлагаемая модель отличается тем, что уравнение потока в трещине содержит гиперболический член в дополнение к обычному дисперсионному члену, а уравнение матричного потока содержит член связи, который контролирует переходный характер обмена флюида из хранимой скальной породы в гидравлические проводники. Для описания ограниченных участков сорбции предлагается изотерма сорбции Ленгмюра, в то время как изотерма сорбции Фрейндлиха рекомендуется для описания неограниченных участков сорбции, доступных в матрице породы.

Стоит отметить, что авторами данной статьи также получены определенные результаты в области моделирования процесса массопереноса в многопластовых пористых средах. В частности, разработаны математическая модель и эффективный численный алгоритм для исследования процесса фильтрации и изменения солевого режима подземных вод с учетом внешних источников и испарения [22]. Разработанный математический аппарат позволяет существенно сократить объем натурных экспериментов по мониторингу и прогнозированию уровня подземных вод и концентрации солей и минимизировать дорогостоящие и ресурсоемкие экспериментальные работы.

Ряд работ [23, 24] был посвящен разработке математической модели для мониторинга и прогнозирования изменений уровня грунтовых вод и концентрации солей, а также для представления процессов затопления, засоления и заболачивания при проектировании гидротехнических сооружений. Разработанный численный алгоритм обеспечивает решение задачи прогнозирования изменений уровня грунтовых вод с учетом активной пористости, дебита в двухслойных пластах.

Вопросы комплексного исследования процесса влаго и солепереноса в почвогрунтах были рассмотрены в работе [25]. Численное моделирование осуществлялось с учетом кольматации пор грунта мелкодисперсными частицами; изменения коэффициента проницаемости почвы; водоотдачи и коэффициента фильтрации; изменения начальной пористости и пористости осевшей массы. Был разработан эффективный численный алгоритм, основанный на векторной схеме Самарского-Фрязинова со вторым порядком аппроксимации. При выводе математической модели принималось предположение о том, что градиент давления в канале постоянный и равен атмосферному давлению.

Анализ приведенных выше и других научных публикаций позволяет сделать вывод о том, что процессы фильтрации жидкости в многослойных пористых средах при учете различий физикомеханических свойств пластов и взаимосвязи между поверхностными и подземными водами изучены недостаточно. Например, в Узбекистане часто встречается такое строение почвогрунтов при котором под малопроницаемым покровным слоем, содержащим подземные воды со свободной поверхностью, находятся напорные хорошо проницаемые слои. И в целом, практика показывает, что необходимость решения задач водообмена регионального масштаба с сильным взаимодействием поверхностных и подземных вод, возникает достаточно часто при проектировании и эксплуатации гидромелиоративных объектов.

Это обусловливает необходимость рассмотрения проблемы массопереноса комплексно, с учетом всех взаимодействующих компонент, в чем и состоит цель настоящей работы.

-

2 Methods

Рассмотрим процесс неустановившейся фильтрации жидкости в хорошо проницаемом водоносном горизонте, сверху и снизу перекрытого слабопроницаемыми прослойками.

При неблагоприятной экологической ситуации в области (0 < x < l, 0 < у < т) для предотвращения распространения загрязнения возникает необходимость создать неподвижную изолированную поверхность на границе x = L > l .

Математическая модель исследуемого процесса фильтрации жидкости в многослойной пористой среде при учете основных законов гидродинамики описывается с помощью системы дифференциальных уравнений в частных производных с соответствующими внутренними и краевыми условиями:

1 а 5, = а2 5,'

a t a t

1 д 52 д252 к, д 5, । к3

д = - 2 + т Я у=m2 + тз т Я У=тз ’ I a 2 d t д x2 T2 д у 2 3 Т2 д у д 5з д 2 5з a 3 д t при

-

5, (x, у ’ 0) = 52 (x ’ 0) = 53 (x, у ,0) = 0,(2)

5,(x, т2 + т3,t) = 52(x, t),(3)

-

52< x, t) = 53( x, m 3’ t),

5,(x, m, t) = 0, ^l3-1 у=0 = 0, оу 1

52(0, t) = 5* = const, t>0, d521,-L= 0.(7)

d x lx = L

Здесь 51,52,53 - понижения напоров в трех слоях; a,, a 2, a 3 - коэффициенты трубопроводности; к,,к2,к3 - коэффициенты фильтрации; m,,m2,m3 - мощности слоев;

Ti = к^т^ (i = ,,3) - фильтрационные проводимости слоев. Индексы 1,2,3 - соответственно относятся к первому, второму и третьему слоям, y - вертикальная координата.

При этом условие (7) в данной модели должно обеспечиваться галереей скважин, расположенной при x = L , > L , на которой необходимо поддерживать понижение или расход, приходящийся на единицу ее длины в виде определенной функции времени, подлежащей определению.

Для интегрирования поставленной задачи применим к системе (1) интегральное преобразование Лапласа, тогда имея в виду (2) получим p^=^

a i 5 y 2

p - _ d2 S 2 K _K^ dS3 / a 2 S 2 dx2 T2 5 y (y=m2 + m3 T2 dy (y=m'

P — d2 S з

— S 2 =--y a3 dy

Соответственно в этом случи система (8) будет подчинена следующим краевым условиям:

—

—

S 1 ( x , m 2 + m 3, p ) = S 2 ( x , p ), (9)

S 2 ( x , p ) = S 3 ( x , m 3 , p ),

S i ( x , m , p ) = 0, dS 3| -o

= 0 = 0 1

— V*

S 2 (0, p ) = —, p

d-^ I x = L = 0. dx

Решение поставленной задачи можно получить в области изображения аналогичным способом [26]:

sh

—

—

S 1 ( x , y , p ) = S 2 ( x , p )

,

S 2 ( x , p ) =

p sh —mi

V a 1

S* ch [ ^ 2 ( p )( L — x ) ]

p

ch [ ^ 2 ( p ) L ]

—

—

ch p y

S 3 (x, p ) = S 2 (x, p)— ch

A a 3

I --------------------, p — m 3 a 3

где to2(.p) = p~ + k1 l—hh I ^m^i + k3 /—th • a2 T2 N a1 N a1 T2 V a3 V m 3-

Переходя к оригиналу вместо (15)-(17), получим

V v V * m — y ch [ A 2 ( L — x ) ]

S1(x,y, t) = S m1 ch [ A 2 L ]

+

да

— Z Z ( — 1) n ( 2 n — 1 )

П n = 1 j = 1

да

П L— — x cos —(2 n — 1)----

»2 ( ^ (2) ) L

X

-exp[ — ( j ) t ],

-

5 * ch [ A 2 ( L — x )]

5 2 ( x ’ t ) ch [ A 2 L ]

8 5 ”

+ —Z

П n = 1

да

Z ( — 1) n

( 2 n — 1 ) cos П (2 n — 1) L x

5 з ( x , y , t ) =

Ф 2 ( A 2 n )

5 ch [ A 2 ( L — x )^| ch [ A 2 L ]

- exp' A 2) ) 1 ],

ОС да да

+ — Z Z ( — 1) n ( 2 n — 1 )

П n = 1 j = 1

n L — x cos —(2 n — 1)----

X

где

exp[ — ( A

S ) 2 • ],

Ф 2 V ) ) = ( 2 n — 1 ) 2 + 4 — 2 ^ 2

П n

ф 2 ( A ) ;

A 2 = ^L;

m 1 T 2

Ф2 (A) = | + a2T2

T 1

a^n2 )m- a1

+

T 3

a3 cos 2 ) m3

,

а ) j д — положительные корни уравнения

П 2_ (2 n — 1)2 + -21L ctg L m = ^ l + 23L tg A m i ,

4 L a 1 T 2 a 1 a 2 a 3 T 2 a 3

n = 1,2,...

Рассмотрим второй случай, когда с верху находится водоупор, а снизу действует постоянный напор, то есть

d 5 1| = 0

d y y = m 0

5 з = 0 ,

Тогда в области изображения имеем:

ch

—

—

51 (x, y, p ) = 5 2 (x, p) — ch p m1

,

где

S 2 ( x , P ) =

S * ch [ to 3 ( p )( L - x ) ] p ch [ to 3 ( p ) L ]

S з ( x , y , p ) = S 2 ( x , p )

sh p y

shJ—m 3 V a - 3

to 2(p ) = — + — pt-th P1Щ + — рё-cth РЙm3 a 2 Т з N а 1 N a i Т з N а 3 У а 3

Оригиналы (18)-(20) приведены ниже:

S ( x , y , t ) = S • с ЧаЫ 1 ' eh [ A 3 L ]

”

+ 8^ Z Z ( - 1) n ( 2 n - 1 )

n n = 1 j = 1

/

n L - x cos —(2 n -1)

® 3 ( 4 3П )

X

y-ехр[-(^3n) t], с Л-S *eh [ A3 ( L - x )] S7 (x, 11 =

2V ' eh [ A 3 L ]

8 S ”

+--Z n n =1

^

Z ( - 1) n

( 2 n - 1 ) cos П (2 n - 1) L^ x

ф 3 ( « j3П )

- exPH jn ) 2 t ],

S 3 ( x , y , t ) = S

* y eh [ A3 ( L - x ) ]

m 3

ОС / /

+ 8^ Z Z ( - 1) n ( 2 n - 1 )

n n = 1 j = 1

eh [ A 3 L ]

cos П (2 n - 1)

L - x

L

ф 3 ( 4 3n )

X

^[-(j) t], где

Ф 3 (0 = ( 2 n - 1 ) 2 + 4 L2^2

n 2

Ф 3 ( ^ ) ;

A 3 = ;

m 3 T 2

Ф 3 ( ^ ) =Г+ T a 2 T 2

T a1 cos2 4^ a1

+

T 3

a 3sin 2 i^

;

^j3 n - положительные корни уравнения

4 (2 n -1)2+р' ctg Цъ=+tg Lm1, n = 1,2,3,...

4 L a i T T 2 a а з a 2 aT T 2 aai

Для определения понижений напоров при различных граничных условиях можно использовать следующие разложения мероморфных функций в виде суммы простейших дробей:

shaz _a 2n ® z , shbz b b2 n=1

. a n n n sin----

.n + 1 b

/ A 2 ’

2 I n n 1

z 2 + —

I b J

1 shaz 2 ” z v

= a + - £ ( - 1 ) z chbz b n = 1

n - 1

chaz1

z= — + shbzb

£ ( - ! )•

ю

n = 1

anz sin — ( 2 n -

2 bV

2 + ^ 2 (2 n

4 b2 V ann cos----

n

b

/ A 2 .

2 I П П ] z 2 + —

I b J

Для создания неподвижной изолированной поверхности перейдем теперь в области L < x < L 1 и функция S 2( x , t ) должна удовлетворять двум условиям

S2(L + o,t) = S2(L -o,t), d S2 । d S2 , д x=L+0 x=L-0

d x

Используем решение уравнения переменного S2 в области изображения. Тогда для первого случая будем иметь - ~~

S2 (x, p) = c5 (p)sh[to1 (p)x] + c6 (p)ch[to1 (p)x].(21)

~~

Постоянные c 5 ( p ) и c 6 ( p ) определим из следующих условий для x g[ L , L 1 ]

dS2 (x=L+0 = 0.(22)

dx

S2( L1, p ) = Г1( p ),(23)

где Г 1 ( p ) - подлежит определению.

Так как литологическое строение пласта в области L < x < L 1 остаётся тем же, то & 1 ( p ) будет определяться формулой

(У 2(p) = p- + k1 Z-pcth /-pm1 + k3 /-pcth /-pm 1VP ’ a 2 T2^a, ^a, 1 Т>^з ^3

Используя условия (22) и (23) из фо р мулы (21), найдём

S (x, p) = Г1(p)ch[y1(p Xx - LM(24)

2 ch[®!(p)(L. -L)] ''

и приравнивая формулы *

S 2 ( x , p ) = S- ch [ y 1( p )( L " x )]

p ch[ to 1 ( p ) L ]

с формулой (24) и получим

F S * chWp )( L - L )]

■

-

1 pch [^( p ) L ]

Здесь предполагается, что выполняется неравенство L < 2 L . В частном случае при L = 2 L область становится симметричной относительно x = L , и понижение напора на управляемой галерее скважин станет равной S * .

Переходя к оригиналу в формуле (25), найдем по какому закону необходимо поддерживать понижение напора как функцию времени t на галерее, размещенной вдоль x = L 1 , чтобы поверхность, проходящая через точку x = L , была бы изолированной и неподвижной.

Из (25) находим оригинал

S' ch [ A ( L 1 - L )]

г i ( t ) ==--+

-

1 ch ( A 1 L )

Q С ОД ОД

+— 2 2 ( - 1) n

n n = 1 j = 1

( 2 n - 1 ) cos П (2 n - 1)———

-х expH ^ j П ) 2 t ]

Соответственно для случаев 1 и 2 в области изображений имеем

Г 2( p ) =

Г з ( Р ) =

S * ch [ ^ 2 ( p )( L 1 - L )] p ch[ ® 2 ( p ) L ] ’

S * ch[ ® 3 ( p )( L 1 - L )] p ch [ ^ 2 ( p ) L ] ’

где используются зависимости аналогичные (21) -(24).

Переходя к оригиналам в формулах (24) и (25), получим условия на управляемой галереи скважин для случаев 1 и 2 соответственно

8 S ”

+-- 2

п n = 1

ОД

2 ( - 1) n

Г 2( t) =

S*ch[A 2 ( L i - L )] + ch ( A 2 L )

х exp[ - ( j ) )2 t ] ,

8 S ”

+— 2

n n = 1

ОД

2 ( - 1) n

г S * ch [ А з ( L - L )L

Г з ( t ) = ch ( A L ) +

х expK - - ( 3 n ) 2 t ] .

В том случае, если в качестве управления галереей скважин при x = L1 служит расход q(t), приходящийся на единицу её длины, то он будет определяться формулой д S2 I _dS2 | =_q(t)

д x l x = 1 1+ 0 д x l x = L 1- 0 T2 .

Если x = L1 является плоскостью симметрии по отношению к x = L и x = L2 , то будет выполняться соотношение^S2= 0. Используя формулы (24) и (25), получим изображения д x \x= понижений напоров в основном водоносном горизонте в соответствующих областях

S 2 ( x, p ) =

-

5 * ch\ ^ 1 ( p )( x - L )] pchW'M P ) L ]

(L < x < L) ,

S ,( x , p ) = s 'h '1"'1' P )( L 2 - x )] (L < x < L2 ) .

-

2 P’ pch ^ V p ) L ] ' 1 27

Оригиналами этих выражений служат функции

( x , t ) = s ch A.x - L )] +

-

2 ch ( A 1 L )

8 S од +— X

n

n = 1

од

X ( - 1) n

( 2 n - 1 ) cos П (2 n - 1) x—L

.X^. L

— x exp[ - ( ^^ П ) 2 t )]

8 S +

од

X

n n = 1

од

X ( - 1) n

( L < X < L ),

( x , t ) = Sch [ A , ( L 2 - x )]

2 ch ( A 1 L )

( 2 n - 1 ) cos

[ П (2 n - 1) L 2^

ф 1

x exp[ - ( ^ jП ) t ]

( L 1 < x < L 2 ).

На основании двух последних формул определяется приведенный расход q ( t ) на управляемой галереи скважин, или объединяя все случая, получим

Q i ( t ) = 2 ST 2 ^

4 од од

A i shA i l +yX X

L n = 1 j = 1

( - 1) n (2 n - 1)2 .

--------/ x ----sin

ф 1

П (2 n - 1) | exp[ - ( f jin ) 2 1 ] t ( i = 1,2,3) ,

где l = L 2 - 1 1 = L 1 - L .

Из этого выражения видно, постоянные значения.

В выше указанных формулах

что при

константы

t ^од q i = 2 S T 2 A i shA i l ( i = 1,2,3) принимают

имеют следующие обозначения

A 2 = A, 2 + A 3, A 22 = -k L, a3 2 = -k 3-

3 3

m1T2 m3T2

.

-

3 Results and Discussion

0.25000

0.00000

0.20000

0.15000

0.10000

0.05000

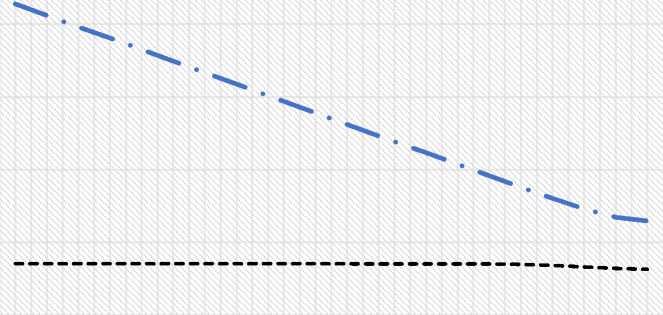

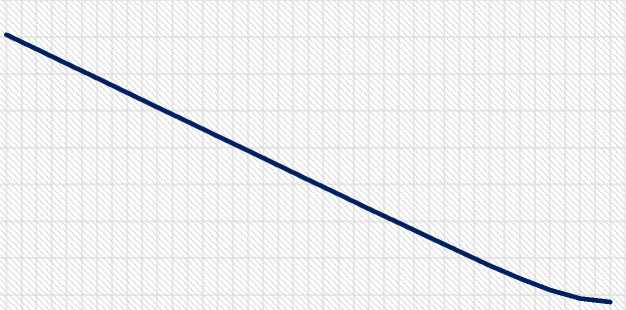

На основе разработанного алгоритма проведены вычислительные эксперименты на ЭВМ по исследованию процесса неустановившейся безнапорной фильтрации потока жидкостей в многослойных неоднородных пористых средах, которые отличаются друг от друга гидрогеологическими характеристиками (рис.1-3).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8 сутка в верх вод. пласте ^^^^w • 8 сутка в нижн. вод. пласте

Рис.1 - Изменения напоров в пластах по длине фильтрационных слоев без учёта упругого режима Fig. 1 - Changes in pressure in layers along the length filtration layers without taking into account the elastic regime

0.18000

0.16000

0.14000

0.12000

0.10000

0.08000

0.06000

0.04000

0.02000

0.00000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

4 сутка (в вех.вод. плас.)

0.12000

0.10000

0.08000

0.06000

0.04000

0.02000

0.00000

Рис. 2 - Изменение напора в верхнем фильтрационном слое без учёта упругого режима Fig. 2 - Changes in the pressure in the upper filtration layer without taking into account the elastic regime

Из кривых на рис. 1 видно, что понижение напора по длине верхнего фильтрационного слоя не наблюдается, тогда как существенное понижение напора по длине нижнего фильтрационного слоя (рис. 1, при t=8 сут.).

Ряд1 Ряд2

Рис. 3 - Изменения напоров со времени в верхнем и нижнем фильтрационных слоях без учёта упругого режима

Fig. 3 - Changes in heads with time in the upper and lower filtration layers without taking into account the elastic regime

Кривые на рис. 3 показывают, что со временем наблюдается повышение напоров в обоих фильтрационных слоях (верхнем и нижнем), происходящее по экспоненциальному закону.

Кроме того, анализ результатов проведенных вычислительных экспериментов при различных значениях гидродинамических параметров позволил выявить зависимость возникновения перетока жидкости через границу раздела фильтрационных слоев от значений проводимости и пьезопроводности хорошо проницаемых слоев, а также от значений коэффициентов фильтрации и пьезопроводности слабороницаемого слоя. Также по результатам вычислительных экспериментов установлена степень влияния упругого режима фильтрации в слабопроницаемом слое на перетеки в соседних пластах.

Разработанное математическое обеспечение, реализованное в виде программного средства позволяет строить схемы размещения и мощности скважин вертикального дренажа для защиты орошаемых и неорошаемых территорий от потопления и защиты подземных вод от источников загрязнения. Использование предлагаемого математического инструмента также позволяет получить прогнозные уровни грунтовых вод для любого рассматриваемого района за необходимый период времени с учетом различных факторов: неоднородность пласта в плане; уклон водоупора; инфильтрационное питание; испарение и др. гидрогеологических, гидротехнических и природных условий.

-

4 Conclusions

В заключении отметим следующее. Аналитическое решение поставленной задачи (1)-(7) в области изображения, то есть когда сверху расположен водоупор, а снизу действует постоянный напор, получено путем применения интегральноого преобразования Лапласа.

Получены решение задачи определения напора в слабопроницаемом фильтрационном слое и обобщенная формула для управления галереей скважина на основе приведенных расходов q i ( t ) .

Разработан метод получения аналитического решения математических моделей массопереноса в ограниченных областях с использованием теоремы Миттага-Леффлера о разложения мероморфных функций на простейшие дроби.

При различных граничных условиях получено соотношение для вычисления расходов галереи скважин для управления дебитами с целью создания неподвижной изолированной поверхности. Соотношение имеет вид суммы простейших дробей как разложения мероморфных функций. Также найдено условие для создания неподвижной изолированной поверхности для функции 52(x,t) . Способ создания водонепроницаемых поверхностей, при верхней границе, граничащей с атмосферой, определяется в виде функции, зависящей от координаты и времени.

Разработанное математическое обеспечение может быть использовано для предотвращения распространения токсических веществ путем выделения изолированных областей, препятствующих проникновению различных ядохимикатов в зоны с относительно благоприятными экологическими условиями.

-

5 Acknowledgements

Работа выполнена в рамках проекта прикладных исследований (грант № БВ-Атех-2018-9), финансируемого Министерством инновационного развития Республики Узбекистан.

Список литературы Моделирование фильтрации подземных вод в многослойных пористых средах.

- Hantush, M.S. Modification of the theory of leaky aquifers. Journal of Geophysical Research. 1960. 65(11). Pp. 3713-3725.

- Huang, M., Tian, Y. Prediction of Groundwater Level for Sustainable Water Management in an Arid Basin Using Data-driven Models. 2015. DOI: 10.2991/seee-15.2015.33

- Bulavatskii, V.M. Mathematical modeling of filtration consolidation with salt transfer in a double- relaxation system. Cybernetics and Systems Analysis. 2008. 44(1). Pp. 91-99. DOI: 10.1007/s10559-008-0008-7

- Vlasyuk, A., Tsvetkova, T., Falat, P., Klos-Witkowska, A., Warwas, K. Mathematical modelling of infiltration effect on process of salts transfer in layered saturated-non-saturated soils. Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017. 2017. DOI: 10.1109/IDAACS.2017.8095100

- Abutaliev, F.B. Methods of mathematical modeling of hydrogeological processes. Moscow, 1972. 138 p.

- Anderson, E.I. An analytical solution representing groundwater-surface water interaction. Water Resources Research. 2003. 39(3).

- DOI: 10.1029/2002WR001536

- Tolpaev, V.A. Matematicheskie modeli dvukhmernoĭ filʹtra͡tsii v anizotropnykh, neodnorodnykh i v mnogosloĭnykh sredakh: dis. … d-ra. fiz-mat. nauk. Stavropolʹ, 2004.

- Kuzne͡tsov, D. Modelirovanie struktury potokov podzemnykh vod v mnogosloĭnykh vodonosnykh sistemakh: avtoref. dis. … kand. fiz-mat. nauk. Moskva, 2004.

- Kakushev, Ė. Chislennoe reshenie sv͡iazannykh trekhmernykh kraevykh zadach uprugoĭ poristoĭ sredy: avtoref. dis. … kand. fiz-mat. nauk. Moskva, 2013.

- Elan͡tseva, L.A., Zaĭ͡tsev, D.A., Fomenko, S.V. Gidrogeologicheskie prognozy v ͡tsel͡iakh osusheni͡ia mestorozhdeni͡ia almazov. Izvesti͡ia Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov. 2019. 330(7). Pp. 53-61.

- Guo, Q., Huang, J., Zhou, Z., Wang, J. Experiment and numerical simulation of seawater intrusion under the influences of tidal fluctuation and groundwater exploitation in coastal multilayered aquifers. Geofluids. 2019.

- DOI: 10.1155/2019/2316271

- Das, P., Begam, S., Singh, M.K. Mathematical modeling of groundwater contamination with varying velocity field. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2017.

- DOI: 10.1515/johh-2017-0013

- Singh, M.K., Singh, V.P., Das, P. Mathematical modeling for solute transport in aquifer. Journal of Hydroinformatics. 2016.

- DOI: 10.2166/hydro.2015.034

- Zhao, M. Finite element numerical simulation for 2-D ground water groundwater movement in confined aquifer. Communications in Computer and Information Science. 2011. 10.1007/978- 3-642-22418-8_79.

- DOI: 10.1007/978-3-642-22418-8_79

- Banerjee, P., Prasad, R.K., Singh, V.S. Forecasting of groundwater level in hard rock region using artificial neural network. Environmental Geology. 2009.

- DOI: 10.1007/s00254-008-1619-z

- Yoon, H., Jun, S.C., Hyun, Y., Bae, G.O., Lee, K.K. A comparative study of artificial neural networks and support vector machines for predicting groundwater levels in a coastal aquifer. Journal of Hydrology. 2011.

- DOI: 10.1016/j.jhydrol.2010.11.002

- Mustafa, S., Darwish, M., Bahar, A., Aziz, Z.A. Analytical Modeling of Well Design in Riverbank Filtration Systems. Groundwater. 2019.

- DOI: 10.1111/gwat.12868

- Lin, P.L., Hsu, K.C., Lin, C.W., Hwung, H.H. Modeling compaction of multi-layer-aquifer system due to groundwater withdrawal. Engineering Geology. 2015.

- DOI: 10.1016/j.enggeo.2015.01.002

- Alvarez, A.C., Hime, G., Marchesin, D., Bedrikovetsky, P.G. The inverse problem of determining the filtration function and permeability reduction in flow of water with particles in porous media. Transport in Porous Media. 2007.

- DOI: 10.1007/s11242-006-9082-3

- Gromyko, G., Chuiko, M., Smychnik, A., Hrechka, A., Zlebava, A. Mathematical Modeling of Geofiltration and Geomigration Processes in Multilayer Systems. Computational Methods in Applied Mathematics. 2007.

- DOI: 10.2478/cmam-2007-0009

- Suresh Kumar, G. Mathematical modeling of groundwater flow and solute transport in saturated fractured rock using a dual-porosity approach. Journal of Hydrologic Engineering. 2014.

- DOI: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000986

- Baklushin, M.B., Kodirov, K.R. Sposob upravleni͡ia naporom galereĭ skvazhin pri nakhozhdeniĭ urovn͡ia podzemnykh vod so svobodnoĭ poverkhnostʹ͡iu. Uzbekskiĭ zhurnal problemy informatiki i ėnergetiki. 2009. (1). Pp. 31-35.

- Ravshanov, N., Daliev, S. Non-linear mathematical model to predict the changes in underground water level and salt concentration. Journal of Physics: Conference Series. 2020.

- DOI: 10.1088/1742-6596/1441/1/012163

- Ravshanov, N., Daliev, S., Abdullaev, Z., Khafizov, O. Ground and confined underground waters and their salt content. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020.

- DOI: 10.1088/1757-899x/896/1/012047

- Daliev, S., Abdullaeva, B., Kubyasev, K., Abdullaev, O. Numerical study of filtration process of ground and pressure waters in multilayer porous media. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020.

- DOI: 10.1088/1757-899x/896/1/012069

- Ravshanov, N., Khurramov, I., Aminov, S.M. Mathematical modeling of the process of water-soline transport in soils. Journal of Physics: Conference Series. 2019. 10.1088/1742- 6596/1210/1/012118.

- DOI: 10.1088/1742-6596/1210/1/012118