Моделирование инновационных процессов при проектировании экономического развития региона

Автор: Никулина Юлия Николаевна, Белов Владимир Федорович, Шабанов Геннадий Иванович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Региональные проблемы науки и образования

Статья в выпуске: 4 (53), 2005 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу методов и алгоритмов компьютерного моделирования инновационных процессов в кооперативах малых предприятий. Особое внимание уделяется моделированию финансовой и производственной деятельности малых компаний и распространению инновационной продукции на рынке.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222919

IDR: 147222919

Текст научной статьи Моделирование инновационных процессов при проектировании экономического развития региона

Накопленный зарубежный и отечественный опыт экономического и социального развития регионов показал исключительную эффективность кооперации малых фирм, ведущих производственную деятельность в области высоких технологий. Такие кооперативы (кластеры) в основном известны как научные парки, инновационные центры, инкубаторы инновационного бизнеса. Они являются основой инновационной инфраструктуры регионов и способны оказывать существенное влияние на экономическое развитие территорий. Сила их воздействия на региональное развитие обусловлена в первую очередь нелинейной динамикой процессов производственной и финансовой деятельности, когда эффект от суммы больше, чем сумма составляющих

НИКУЛИНА Юлия Николаевна, программист кафедры систем автоматического проектирования Мордовского государственного университета.

БЕЛОВ Владимир Федорович, заведующий кафедрой систем автоматического проектирования Мордовского государственного университета, доктор технических наук, профессор.

ШАБАНОВ Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматического проектирования Мордовского государственного университета, кандидат технических наук.

частей. Это явление принято называть синергизмом экономической системы, который может быть вычислен в результате математического моделирования динамики системы (в нашем случае — кластера малых фирм).

Республика Мордовия последовательно развивает региональную инновационную инфраструктуру. Промышленные предприятия, объединенные Торгово-промышленной палатой РМ, создали сеть малых предприятий в областях маркетинга, консалтинга, информатизации, лизинга. Значительное количество малых инновационных фирм создано при поддержке отдела науки и инноваций Правительства РМ, в том числе Инновационно-технологический центр Республики Мордовия, предприятие по производству программного обеспечения «СОФТРИД». Мордовия — участник крупнейших инфраструктурных проектов Министерства экономического развития и торговли РФ по созданию сети бизнес-инкубаторов, технико-внедренческих особых экономических зон.

В последние годы значительно возрос интерес государства к практическому применению возможностей инновационного развития регионов для решения экономических проблем страны в целом. Государственная Дума Российской Федерации 1 декабря 1999 г. приняла Федеральный закон «Об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике». Этот закон вводит в нормативноправовой оборот такое важнейшее понятие, как «инновационная деятельность». В ст. 1 закона указано, что «инновационная деятельность — выполнение работ и (или) оказание услуг по созданию, освоению в производстве и (или) практическому применению новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса».

Таким образом, основанная на инновационной деятельности «экономика знаний», становится важным фактором технологического развития республики как в контексте общей политики государства, так и исходя из особенностей структуры ее ресурсов. Вместе с тем имеется явное отставание в инструментальном обеспечении процессов управления инновационным развитием региона — отсутствуют компьютерные модели анализа производственной дея- тельности инновационных фирм, распространения инноваций на рынке, вычисления величины синергетического эффекта при работе кооператива инновационных фирм, не развиты методы оптимизации инновационной деятельности с учетом характерных для региона ограничений. Слабость инструментального обеспечения является одной из причин практического отсутствия в республике консалтинговых фирм, занимающихся системной интеграцией в области кооперации малых инновационных фирм. Это приводит к попыткам организаций и предприятий самостоятельно решать вопросы управления инновациями и как следствие — к дублированию функций, распылению квалифицированных кадров и снижению эффективности инновационной деятельности в регионе.

Инновационная деятельность реализуется через инновационный процесс. Это преобразование научного знания в инновацию. Его можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. Под инновацией мы понимаем проданное или купленное новшество или нововведение.

Как любой другой процесс (информационный, технологический, вычислительный, экологический, политический и др.), инновационный процесс имеет структуру и параметры и подлежит вариантному проектированию. Являясь сложным объектом проектирования, инновационный процесс может рассматриваться в нескольких аспектах. Имеется много работ, посвященных исследованию различных аспектов инновационных процессов. В 1978 г. сделан обзор более чем 4 тыс. научных работ, рассматривающих технические инновации2. Инновации стали предметом изучения специалистов различных дисциплин: инженеров, экономистов, специалистов по управлению, социологов, историков, психологов, философов и др. Таким образом, при вариантном проектировании инновационного процесса необходимо рассматривать не только типы элементов и связи между ними, но и реализацию подпроцессов при каждой заданной структуре процесса. Чтобы понять сущность инновационного процесса, необходимо анализировать его с точки зрения системного подхода, т.е. рассматривая его составляющие и связи между ними.

Инновационный процесс принято представлять в виде трех основных фаз: разработка нового продукта (услуги, технологии), промышленное освоение, коммерциализация его результатов. Последовательные инновационные процессы представляют так же цепь этапов, включающих фундаментальные и прикладные исследования, конструкторские разработки, маркетинг, производство и сбыт. Распространенным является представление инновационного процесса в виде семи последовательных этапов, обладающих специфическими характеристиками: цель; формулирование задачи; генерация (поиск идей); селекция (проверка идей и выбор лучшей); адаптация (идея формализуется, анализируется с позиций совместимости с организационными и технико-технологическими условиями, трансформируется для практического использования); внедрение; диффузия (по мере распространения новшество совершенствуется, делается более эффективным, приобретает ранее не известные потребительские свойства)3

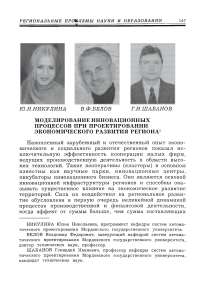

Последовательный инновационный процесс относят к инновационному процессу первого поколения. Он был единственным для ведения инновационной деятельности до середины 1960-х гг.4 Первое поколение инновационного процесса иллюстрирует рис. 1. Основной упор делается на роль научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а рынок выступает как потребитель результатов технической активности производства. При подобном подходе основная масса управленческих воздействий была направлена на НИОКР.

Рис. 1. Первое поколение инновационного процесса

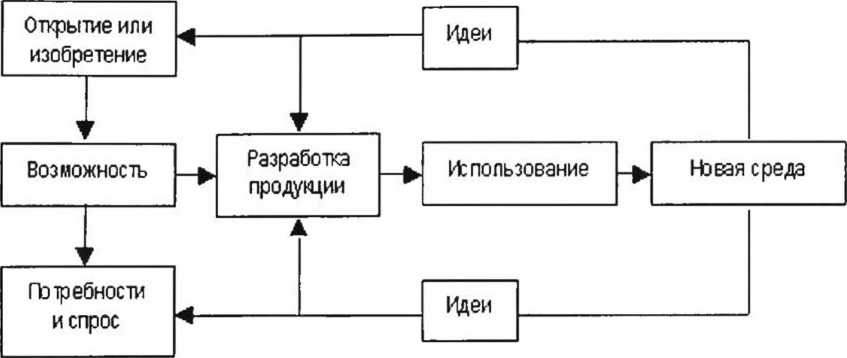

Второе поколение инновационного процесса (рис. 2) относится к концу 1960-х началу 1970-х гг. Это та же линейно-последовательная модель, но с упором на важность рынка, на потребности которого реагируют НИОКР.

Рис. 2. Второе поколение инновационного процесса

Третье поколение инновационного процесса относится к началу 1970-х — середине 1980-х гг. Это уже интерактивная модель процесса, которая в значительной степени представляет собой комбинацию свойств первых двух поколений с акцентом управляющих воздействий на связи технологических способностей и возможностей с потребностями рынка (рис. 3).

Рис. 3. Третье поколение инновационного процесса

Четвертое поколение инновационного процесса (японская модель передового опыта) действует с середины 1980-х гг. по настоящее время. В ней акцентируется внимание на параллельной деятельности интегрированных групп. Одновременная работа над идеей нескольких групп специалистов в нескольких направлениях убыстряет решение задачи, а скорость реализации технической идеи и превращения ее в готовую продукцию в современном мире означает выигрыш на рынке.

Пятое поколение инновационного процесса представляет собой модель стратегических сетей. От всех предыдущих моделей отличие заключается в добавлении к параллельному процессу новых функций. Это ведение НИОКР с использованием систем вычислительной техники и информатики, с помощью которых устанавливаются стратегические связи. Новаторы обмениваются электронными данными с поставщиками, партнерами и даже потребителями. При этом маркетинг продолжается на всем пути от фундаментальных исследований до послепродажного обслуживания готовой продукции (диффузия). Управление информационными ресурсами и потоками принимает характер всеобъемлющего процесса, обеспечивающего все стадии создания и последующей реализации инновации.

Необходимо отметить, что приведенная классификация структур инновационного процесса перекликается с принятым в теории сложных систем разделением процессов на линейные, разветвляющиеся, циклические, адаптивные стратегии и стратегии приращений5

Для управления инновационным процессом следует иметь его модель и критерии управления. И первое и второе должны быть формализованы. Модель инновационного процесса — это знаковое представление процесса создания инновации в виде взаимосвязей условно выделенных этапов. Этапы отличаются по содержанию и специфике деятельности. На каждом из этапов должны быть отражены особенности воздействия основных факторов влияния. Критерии управления позволяют выбрать наилучший вариант инновационного процесса.

Разным уровням рассмотрения инновационного процесса соответствуют различные формы его знаковых представлений. Это могут быть структурно-параметрические модели на основе И-ИЛИ графа, сети Петри5, модели функционирования в форме дифференциальных уравнений. При наибольшей степени абстрагирования могут применяться модели инженерии знаний, основанные на отражении причинно-следственных связей, модели виртуальной реальности, когда исследователь рассматривает графический образ процесса, находясь внутри него7

Суммируя сказанное, можно заключить, что при моделировании инновационных процессов применяется иерархическая система моделей, включающая виртуальные, концептуальные и математические модели. Модели виртуальной реальности нашли практическое применение в CAD-системах на этапах инновационного процесса, связанных с разработкой облика нового продукта, но опыт применения таких моделей для анализа вариантов самого инновационного процесса в целом пока отсутствует. Концептуальные модели представляют собой чертежи, схемы, показывающие главные элементы, подпроцессы и связи в инновационном процессе с точки зрения субъекта управления, т.е. это абсолютный минимум информации об инновационном процессе, который пользователь может понять, и тем не менее, успешно ее применять. Концептуальные модели можно «оживить», соединив их с алгоритмами инженерии знаний, имитационного моделирования и со структурнопараметрическими моделями (И-ИЛИ графы и сети Петри). Заметим, что структурно-параметрические модели реализуются на основе аналитических зависимостей, поэтому являются математическими. Наиболее детальное представление об инновационном процессе могут дать дифференциальные модели (в форме дифференциальных уравнений), однако их применение для отражения процесса в целом пока проблематично, но по возможности предпочтение следует отдавать именно им.

Имеет смысл рассмотреть моделирование инновационных процессов в альянсах (группах, кластерах) малых фирм как объектах инновационной деятельности. Как уже отмечалось, примеры таких объектов — научные парки, инкубаторы инновационного бизнеса, инновационно-технологические центры — системообразующие элементы инновационной инфраструктуры региона. Субъектами инновационной деятельности кластеров в свою очередь являются подразделения управления в объектах инновационной деятельности. Группы таких фирм могут образовываться на базе крупных предприятий при главенствующем положении одной из малых фирм, а так же путем кооперирования нескольких уже работающих без выделения главенствующей фирмы8. Управление инновационным процессом в таких объектах имеет ряд особенностей, проявляющихся в наибольшей степени при реализации внутри него инвестиционных проектов. В этом случае при проектировании инновационного процесса и управлении стремятся достичь максимального синергетического эффекта от совместной деятельности малых фирм, минимизировать риски инвестиционного проекта и максимизировать скорость внедрения и диффузии инновации. Максимизация синергетического эффекта — основной критерий управления инновационным процессом в альянсе малых фирм.

Суть подобного симбиотического союза — возникновение синергетического эффекта, обеспечивающего доминирование (превышение) эффекта совместного функционирования объектов над суммой эффектов их автономной деятельности:

3, + 32< 3s, (1) где Э , Э2 — эффекты самостоятельного, автономного функционирования предприятий, 3s — эффект от их совместной деятельности.

Синергетический эффект Sq измеряется величиной разности

^ = 3s - (3, + Э2). (2)

При этом чем больше Sq > 0, тем глубже процесс экономического симбиоза и тем более устойчив союз рассматриваемых экономических объектов; чем меньше величина Sq > 0, тем меньше этот эффект и неустойчивее новообразованная структура; при Sq < 0 экономический симбиоз отсутствует и союз объектов достаточно быстро распадается.

Отметим, что феномен экономического симбиоза достаточно хорошо изучен и описан в научной литературе для случаев взаимодействия малого и крупного предприятий9 Экономический симбиоз малых предприятий практически не изучен, что делает это направление исследований особенно актуальным.

При количестве предприятий больше двух формулы (1) и (2) модифицируются следующим образом:

t3,s3S, (3)

7=1

S’ = 3s - ТД. i = M (4)

7=1 где г — индекс рассматриваемого экономического объекта (малого предприятия); п — число малых предприятий, образующих кластер; Э., Э5, S4 ~ переменные, определенные ранее.

Очевидно, что общий эффект от объединения Sq должен некоторым образом распределяться между малыми предприятиями, ведь если хотя бы одно из них не получает выгоды от союза, оно будет стремиться к автономии. Отсюда „

S" =^, (5)

где 5J > 0 — эффект от объединения (выгода) для г-го малого предприятия.

Используя соотношение (5), получаем следующую формулу для анализа эффектов экономического симбиоза:

as=£oi + s;) (6)

7=1

Формула (6) может быть интерпретирована следующим образом: эффект от совместного функционирования малых предприятий как целого складывается из суммы эффектов их автономного функционирования, скорректированных с учетом возникающих положительных синергетических эффектов.

Различается четыре типа синергизма: реализации продукции (продаж), имеющий место, когда различными производителями используются, например, одни и те же складские помещения; оперативного управления, являющийся результатом совместного и более эффективного использования оборудования, помещений, персонала; финансово-инвестиционный синергизм, который связан главным образом с распределением (или перераспределением) финансово-инвестиционных ресурсов, предназначенных для развития малых предприятий; синергизм менеджмента, связанный с вопросами стратегического развития малых предприятий, главным образом при освоении ими принципиально новых сфер (отраслей) деятельности10

Все виды синергетических эффектов можно описать четырьмя переменными: увеличение прибыли (дохода); снижение затрат; уменьшение потребности в инвестициях; уменьшение времени достижения поставленной цели. Очевидно, что значения этих переменных для малых предприятий возможно вычислить только на математических моделях. Проведение натурных экспериментов на малых предприятиях экономически не целесообразно. Сравнивая значения указанных переменных при деятельности малого предприятия в составе кластера и вне его, легко определить количественные характеристики синергетического эффекта.

С учетом особенностей инновационной деятельности, связанных в первую очередь с большими рисками инвестиционных проектов внутри инновационных процессов и с критическими темпами диффузии инноваций, показатели работы предприятий можно сравнивать только при выполнении условий устойчивой работы кластера. Это достигается управлением рисками и темпами диффузии инновации. Поэтому должна решаться задача устойчивости с применением дифференциальных моделей инновационного процесса. Такая форма представления математических моделей бизнес-процессов в научной литературе рассмотрена недостаточно полно. Несколько иначе обстоит дело для случая однопродуктовой модели одного малого инновационного предприятия, где представлена дифференциальная модель11, для двухпродуктовой модели12 рассмотрена производственная функция Солоу (так же для случая одного предприятия), рассмотрена дифференциальная многопродуктовая модель для кластера малых предприятий13. В основе подхода в последних указанных работах лежит динамическая система. Это позволило поставить задачу анализа устойчивости системы для выявления областей скрытых банкротств малых фирм.

Математическое моделирование процессов внедрения и диффузии инноваций — сложная научная проблема, ее решение находится в начальной стадии рассмотрения и относится к области нелинейной динамики. Любые модели, отражающие этот процесс, в настоящее время актуальны для практического применения. Пока можно выделить только один подход к практическому решению этой задачи, основанный на теории клеточных автоматов. Он разрабатывается нами в инновационном проекте, финансирование которого осуществляется Министерством промышленности и транспорта Республики Мордовия.

Таким образом, при разработке проектов инновационного развития республики становится актуальным учет производственной деятельности предприятий инновационного бизнеса — научных парков, инновационных и технологических центров, инкубаторов, представляющих собой кластеры малых предприятий. Эффект от совместного функционирования малых предприятий как целого складывается из суммы эффектов их автономного функционирования, но с учетом возникающего синергизма в системе. Для его вычисления необходимы математические модели, отражающие нелинейную динамику. Всеобъемлющее моделирование инновационных процессов в регионах возможно на основе иерархической системы моделей, включающей виртуальные, концептуальные и математические модели. Актуальной является задача создания комплексов программ иерархического моделирования динамики инновационной деятельности. Математическое моделирование распространения инноваций возможно на основе современных методов нелинейной динамики. Актуальна также проблема построения набора клеточных автоматов, учитывающих специфику инновационного рынка Мордовии.

Список литературы Моделирование инновационных процессов при проектировании экономического развития региона

- Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность (очерки развития российских предприятий). М., 2003.

- Макаркин Н.П., Белов В.Ф., Терешкииа (Никулина) Ю.Н. Моделирование и системный анализ инновационных процессов / Сб. мат. семинара-совещания по итогам выполнения в 2002 г. проектов Научно-технической программы Минобразования России «Инновационная деятельность высшей школы в 2002 году». М., 2003. С. 84-93.

- Roy Rothwell. The Changing Nature of the Innovation Process. Technovation V.13 Iss. 1. Jan. 1993. pp. 23-30.

- Джонс Дж. К. Методы проектирования: Пер с англ, 2 изд., доп. М, 1986

- Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем, М, 1984; Бенъкович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем, СПб., 2002.