Моделирование эффективности методических приемов обработки гравиметрических параметров

Автор: Баукова Н.Н., Волков Б.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 6-1 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается возможность повышения эффективности обработки гравиметрических параметров путем применения высших производных потенциала. Описаны задачи интерпретации аномалий силы тяжести, которые позволит решить пересчет в высшие производные. Автором изучены вычисляемые трансформанты с последующим геологическим объяснением полученных материалов на некоторых площадях Карпенского пересечения с целью создания основы для дальнейшей оценки эффективности применения существующих локальных преобразований.

Гравиметрическое моделирование, карпенская площадь, пересчет в высшие производные

Короткий адрес: https://sciup.org/140283223

IDR: 140283223

Текст научной статьи Моделирование эффективности методических приемов обработки гравиметрических параметров

Главный недостаток наблюдений силы тяжести с позиций прикладной геофизики заключается в невозможности измерений дифференциальных гравитационных эффектов от каждого слоя в отдельности. Известно, что одна и та же аномалия силы тяжести может быть создана различными по форме глубинными геологическими телами. Применение высших производных потенциала может уменьшить эту неоднозначность, чем выше порядок производной, тем сильнее она отражает влияние небольших и неглубоко залегающих масс; влияние же крупных, но глубоко залегающих объектов мало сказывается на высоких производных, т.е. при вычислении высших производных подчеркиваются локальные аномалии и исключаются или подавляются региональная составляющая аномального поля.

Поля Δg характеризуют расположение и вещественный состав блоков, а поля производной могут характеризовать - их границы, т.е. зоны сочленения. Наводящим признаком для трассирования зон разломов служат полосы из сопряженных положительных и отрицательных полей. Для трассирования разломов фундамента используются зоны повышенных значений горизонтального градиента, или гравитационные ступени.

Пересчет в высшие производные позволяет решить и другие задачи интерпретации аномалий силы тяжести.

Ослабить влияние регионального фона, который не только изменяет конфигурацию локальных полей, но и смещает на значительные расстояния центры аномалий.

Определить местоположение локальных аномалий, представляющих интерес для геологической разведки, их размеры, конфигурацию и простирание в плане.

Разделить эффекты от близко расположенных структур и локальных аномалеобразующих объектов.

Определить криволинейность регионального фона по графику аномалий, полученной в результате высокоточной съемки.

В связи со способностью трансформации в производные усиливать разделительные возможности и локализацию полей, представляющих поисково-разведочный интерес, производные находят широкое применение для решения следующих задач:

-

1. Детальное изучение по результатам общей съемки зон разломов фундамента, залегающего под толщей осадочных отложений.

-

2. Картирование кровли отложений пластовой соли, изучение зон выклинивания и выщелачивания солей

-

3. Картирование кровли рифогенных известняков различного возраста.

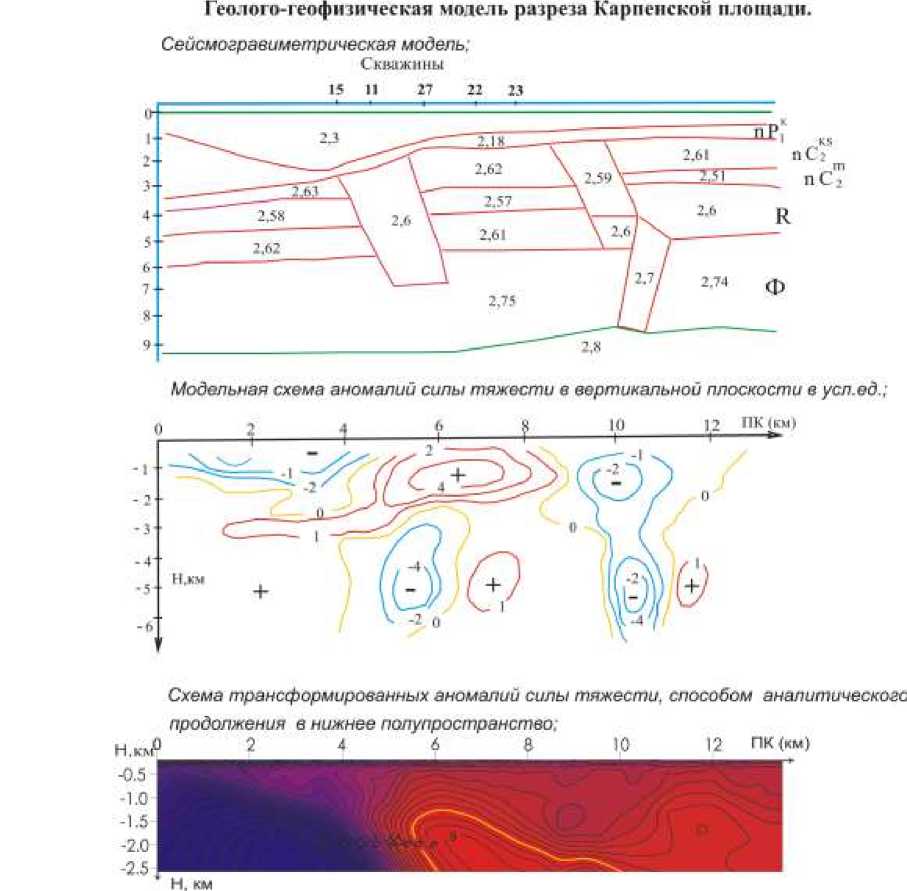

В данной работе была поставлена задача подробного и детального изучения вычисляемых трансформант с последующим геологическим объяснением полученных материалов на некоторых известных площадях с целью создания основы для дальнейшей оценки эффективности применения существующих локальных преобразований. Гравиметрическое моделирование выполнялось по сейсмическому профилю, проходящему через скважины 23,22,27,11 северо-западного борта Прикаспия. В основу физико–геологической модели положен глубинный разрез натурного объекта. При истолковании геолого-геофизических материалов Карпенского пересечения, была построена модельная схема аномалий поля силы тяжести в вертикальной плоскости ХОУ.

Гравиметрическое моделирование разреза Карпенской площади выполнялось по сейсмическому профилю субмеридианального направления, проходящему через скважины 23, 22, 27, 11. В основу физико-геологической модели положен глубинный разрез натурного объекта и обобщенные сведения о плотностях северо-запада Прикаспия. На временных разрезах по представляемому профилю, с разной степенью уверенности прослеживаются следующие отражающие горизонты сверху вниз:

nJ и nK – от подошвы юрских и меловых отложений верхнего терригенного комплекса;

nP 1 k – от подошвы галогенной толщи кунгурского яруса нижней перми;

nC2ks – от подошвы каширских известняков, подстилающих II карбонатный комплекс среднего и верхнего карбона, нижней перми;

nC 2 mk – от подошвы мелекесского терригенного комплекса пород среднего карбона;

nC 1 mh – от подошвы отложений михайловского горизонта визейского яруса нижнего карбона;

nC1up – от подошвы упинского комплекса известняков турнейского яруса нижнего карбона;

nD3sr – от подошвы I карбонатного комплекса, объединяющего известняки верхнего девона и нижнего карбона;

nD2vb – внутри I карбонатного комплекса, предположительно связываемый с подошвой воробьевских отложений.

Тектоно-седиментационная ловушка, расположенная севернее гребня рифового массива, отраженная в вышележащих комплексах поднятием с амплитудой до 50 м, практически не проявляется на наблюденной кривой аномалий силы тяжести ∆ g в интервале ПК 5 – 7. Среднеквадратичное отклонение значений аномалий расчетной кривой от наблюденной на итоговом разрезе, полученном при решении обратной задачи методом подбора, равно ± 0,41 мГал. Это при таком горизонтальном градиенте поля силы тяжести вполне удовлетворительно и может служить подтверждением правильности выбора физико-геологической модели (ФГМ).

Предположения о тектонических нарушениях, заполненных менее плотными отложениями, не получили веских доказательств, так как снижение плотностей пород в зоне разломов ухудшает решение задачи. Предложенная тектоно-седиментационная модель среды не противоречит исходному сейсмическому разрезу, хотя тектонический фактор занимает второстепенное положение в рассматриваемой модели.

Дальнейшее исследование физико-геологической модели основывалось на изучении поэтапного формирования поля силы тяжести. С этой целью построены десять модельных разрезов, охватывающих определенные отражающие горизонты и отложения и ограниченных конкретным глубинным уровнем, который каждый раз принимался за поверхность расчета аномалий силы тяжести.

Первый вариант модельного разреза на уровне -6800 м включает отражающий горизонт, приуроченный к фундаменту Ф и породам рифея R.

Последующие уровни формировались с помощью наращивания пород вверх по разрезу на разных глубинах.

Последний вариант разреза содержит всю известную геологическую информацию, заложенную в модель и все отражающие горизонты Ф, R, nD 3 sr, nC 2 ks, nP 1 kg, nJ.

Расчетная кривая, вычисленная от всего разреза, слабо дифференцирована, но резко снижается на ПК 1 – 6. Над тектоническими нарушениями никаких изменений кривой не наблюдается.

Анализ кривых от модельных срезов показал, что при вычитании фоновой составляющей из каждой кривой можно получить остаточные аномальные значения каждого уровня. Они могут послужить основой для построения модельной схемы аномалий поля силы тяжести в вертикальной плоскости XOZ. Схема, построенная предложенным способом, приведена на рисунке. Из ее рассмотрения очевидны методические преимущества модельных иллюстраций такого типа, позволяющие осуществлять сравнительный анализ сейсмических временных разрезов, исследуемых профилей с теоретическими вертикальными разрезами поля силы тяжести и уточнить построения согласованной физико-геологической модели.

Исходя из рассмотрения схемы, представленной на рисунке 1, очевидны методические преимущества модельных иллюстраций такого типа, по сравнению с традиционными сейсмогравиметрическими моделями, позволяющие осуществлять сравнительный анализ сейсмических временных разрезов, исследуемых профилей с теоретическими вертикальными разрезами поля силы тяжести и уточнить построения согласованной физикогеологической модели.

Предложенный способ интерпретации позволил не только проследить динамику формирования гравитационного поля, но и обосновать модельный эксперимент по оценке эффективности применения некоторых стандартных приемов преобразования потенциальных полей в задачах выявления основных гравитационных факторов на глубине.

Рисунок 1 - Геолого - геофизическая модель разреза Карпенской площади

Таким образом, при истолковании геолого-геофизических материалов Карпенского пересечения выявлены преимущества модельной схемы аномалий силы тяжести в вертикальной плоскости по сравнению с традиционными сейсмогравиметрическими моделями. Предложенный способ интерпретации позволит не только проследить динамику формирования гравитационного поля, но и обосновать модельный эксперимент по оценке эффективности применения некоторых стандартных приемов преобразования потенциальных полей в задачах выявления основных гравитационных факторов на глубине.

С этой целью в рамках Карпенской сейсмоплотностной модели выполнены расчеты теоретических эффектов на глубине с помощью аналитического продолжения в нижнее полупространство и вычисления горизонтальных и вертикальных градиентов аномалий силы тяжести в редукции Буге. Анализ полученных схем распределения трансформированных аномалий свидетельствует о несомненной эффективности применения способа аналитического продолжения вниз.

В плоскости XOZ выделяются положительные и отрицательные аномалии, адекватные аномалиям плотности пород. Обращает на себя внимание относительный максимум аномалий на глубине 2 км (ПК 6 – 8), совпадающий с областью распространения гребня барьерного рифа. Четко проявляется гравитационный минимум (ПК 2 – 4), связанный с увеличением мощности соленосной толщи до глубины 2,5 км.

Интенсивная гравитационная ступень, разделяющая поля разных знаков: на ПК 3 – 5 и менее интенсивный градиент на ПК 10 – 11,5, сопровождающийся субвертикальной конфигурацией изолиний, соответствует заданным тектоническим нарушениям, характеризующим блоковое строение фундамента и перекрывающих его отложений (ПК 3 – 5).

Схема преобразования аномалий Δ g способом аналитического продолжения в нижнее полупространство создает содержательную основу на этапе интерпретации геолого-геофизической информации.

Очевидно, что при пересчете в нижнее полупространство в трансформированных аномалиях проявляются детали гравитационного поля, не заметные в наблюденном поле, что указывает на целесообразность использования аналитического продолжения в нижнее полупространство с использованием модели разреза.

Список литературы Моделирование эффективности методических приемов обработки гравиметрических параметров

- Рыскин М.И., Сокулина К.Б. Комплексная интерпретация геофизических данных [Электронный ресурс]: Учебное пособие. URL: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/888.pdf (дата обращения 1.05.2018). Загл. с экрана. Яз. рус. 2. Геолого-тектоническая интерпретация гравимагнитных данных при отработке региональных геофизических профилей: (на примере профиля "Уварово-Свободный") / М. И. Рыскин, Е. Н. Волкова, К. Б. Сокулина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Науки о Земле. - 2009. - Т. 9, вып.

- - С. 40-49.