Моделирование эрозионных структур почвенного покрова (на примере южного склона Клинско-Дмитровской гряды)

Автор: Фомичева Д.В., Лозбенев Н.И.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключается в применении математических методов расчета эрозии почв и данных полевых почвенных обследований для моделирования пространственной конфигурации эрозионных структур почвенного покрова. Проведена попытка совмещения методов статистического и физикоматематического моделирования и почвенно-морфологического метода полевых наблюдений. Исследования показали, что применения математических эрозионных моделей для пространственного цифрового моделирования эрозионных структур почвенного покрова обладают высокой перспективностью.

Эрозионная модель, почвенно-морфологический метод, структуры почвенного покрова, дерново-подзолистые почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/147226855

IDR: 147226855 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Моделирование эрозионных структур почвенного покрова (на примере южного склона Клинско-Дмитровской гряды)

На сегодняшний день активно развиваются методы цифровой почвенной картографии. При этом в литературе практически отсутствуют исследования, использующие данные подходы для изучения эрозионно-аккумулятивных процессов. Многие цифровые эрозионные модели не учитывают при расчете частные особенности моделируемой территории, полевые наблюдения приводят к интерполяции субъективных значений, присущих конкретной точки, на большие территории. Необходима разработка метода, который при применение комплекса цифровых методов в совокупности с полевыми и аналитическими данными почвенных исследований может существенно облегчить изучение почвенного покрова, подверженного эрозионным процессам.

В качестве объекта исследования выбран полигон, расположенный в Московской области, на территории стационара Почвенного института имени В.В. Докучаева. Общая площадь территории около 100 км2, 70% которой занимают леса с доминированием коренных пород и разновозрастные леса вторичной сукцессии. Остальные земли заняты пашней и разновозрастными залежами. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми почвами разной степени оподзоленности, оглеенности и эродированности, сформированными на покровных суглинках, подстилаемых мореной (Сорокина и др., 2013). В южной части суглинки переходят в зандровую равнину. Согласно природному районированию участок относится к южным макросклонам Клинско-Дмитровской гряды, северной части Смоленско-Московской возвышенности (Гвоздецкий, 1968).

Цель исследования заключается в применении математических методов расчета эрозии почв и данных полевых почвенных обследований для моделирования пространственной конфигурации эрозионных структур почвенного покрова, то есть таких структур почвенного покрова, ведущим фактором формирования и эволюции которых являются эрозионные процессы.

В качестве факторно-индикационной основы использованная цифровая модель рельефа (ЦМР) разрешением 30 метров, построенная по высотным отметкам крупномасштабной топографической карты. На её основе по модели WaTEM/SEDEM (Notebaert and ect. 2006), рассчитана интенсивность водной эрозии в величинах поверхностного смыва почв (т/га*год),

На изучаемой территории сотрудниками Почвенного института за последние 50 лет накоплена база данных из 1500 точек полевых почвенных описаний, часть из которых (879), расположенная в пределах пашни, использована для статистического сравнение расчетных данных интенсивности смыва с таксонами почв разной степени смытости.

В пределах изучаемой территории выделены почвы трёх степеней смытости на основе сравнения мощности горизонтов Апах и А2В (Иванов, 2013):

несмытые (Пд), с полным профилем: Апах (26-30 см) - А2В (36-50 см) - Bt (50-...); слабосмытые (Пдэ1), с профилем Апах (26-30 см) - А2В (<36 см). и среднесмытые (Пдэ2) почвы: Апах (<25 см) -А2В(отсутствует) - Bt (25-...). Сильносмытых почв на территории обнаружено не было.

Эрозионная модель WaTEM/SEDEM основана на уравнении USLE. Применение данной модели для исследуемой территории на данном этапе изучения имеет ряд неточностей. В частности, в данном уравнение не учитывается талый смыв, имеющий для территории исследования большое значение. Эрозионный индекс дождевых осадков брался с катр Г.А. Ларионова (1993), которые возможно не в полной мере характеризуют климатические параметры за весь период распашки. Достоверно не известен точный возраст распашки и полная история севооборотов территории, что влияет на результат, понижая его точность.

Однако отметим, что данная работа направлена преимущественно на разработку методов цифрового картографирования. В дальнейших исследованиях необходимо учесть указанные недостатки и использовать более точные методы расчета эрозии почв на основе математических моделей.

На базе массива из 879 почвенных описаний и расчетных темпов водной эрозии было определено количество описаний почв разной степени смытости и их долевое участие в дискретных градациях интенсивности расчетного смыва, объединённых по 5 т/га*год; от 0 до 5 т/га*год, от 5 до 10 т/га*год, от 10 до 15 и т.д.

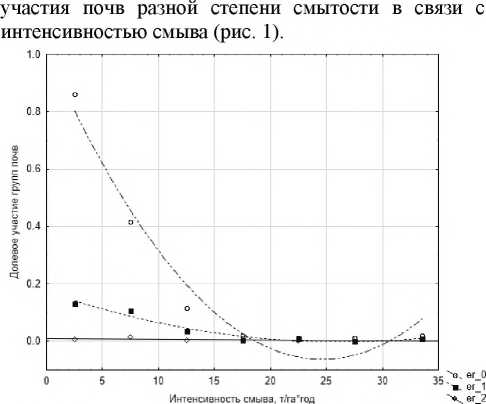

В результате сопоставления долевого участия категорий почв и интенсивности потенциального смыва были построены эмпирические функции принадлежности, описывающие изменение долевого

Рис. 1. Функции принадлежности долевого участия почв разной степени смытости (егО - несмытые почвы, erl - слабосмытые почвы. ег2 - среднесмытые почвы).

Эмпирические функции принадлежности для групп почв разной степени смытости описываются разными уравнениями. Вид этих функций выбирался на основе сравнения уровней аппроксимации. Долевое участие несмытых почв и слабосмытых почв в зависимости от темпов смыва описывается полиномиальной функцией второй степени, зависимость доли среднесмытых почв в данном случае представлена линейной зависимостью. График иллюстрирует то, что долевое участие несмытых почв находится в обратной зависимости с интенсивностью смыва: при увеличение значений выноса вещества доля несмытых почв снижается.

По эмпирическим функциям для каждого пикселя было рассчитано своё значение долевого участия почв разной степени смытости в пределах пашни: несмытых, слабо- и среднесмытых.

Для выбранного масштаба исследования не получается выделить в обособленные контуры почвы по степени смытости, поэтому с использованием стандартных критериев выделения степени эродированности территории в сложных контурах (Общесоюзная инструкция..., 1976) была составлена таблица (табл. 1) почвенных комбинаций по степени эродированности в пределах пашни южного склона Клинско-Дмитровской гряды, где каждой комбинации соответствует процентное соотношение площади несмытых почв к площади всего контура. Позднее 1976 года подобные инструкции не выпускались, поэтому данные критерии нуждаются в обновлении и уточнении, однако на данном этапе альтернативных источников информации нет.

Предварительные расчеты выявили что, на субгоризонтальных поверхностях (с уклоном 1-2°) доминируют преимущественно неэродированные почвенные комбинаций, представленные на данной территории дерново-слабо- и среднеподзолистыми почвами. Очень слабоэродированных. слабоэродированных и среднеэродированных почвенных комбинаций на субгоризонтальных поверхностях почти не наблюдается.

Пологие приводораздельные склоны заняты в основном очень слабоэродированными почвенными комбинациями, состоящими из дерново-слабоподзолистых почв. Доля неэродированных почвенных комбинаций в структуре почвенного покрова пологих склонов значительно меньше, чем в пределах водоразделов.

На крутых склонах крупных эрозионных форм формируются слабоэродированные почвенные комбинации, представленными дерново-слабо- и среднеподзолистыми почвами, которые занимают здесь доминирующие позиции. Неэродированные почвенные комбинации на крутых склонах почти отсутствуют. На наиболее крутых участках склонов овражно-балочных систем встречаются среднеэродированные почвенные комбинации, состоящие из дерново-среднеподзолистых почв. Их участие в структуре почвенного покрова сельскохозяйственных угодий очень невелико.

В целом на неэродированные почвенные комбинации приходится 24% от площади всех обрабатываемых полей. Суммарная площадь очень слабоэродированных и слабоэродированных почвенных комбинаций составляет 58% от всей распахиваемой территории. А на долю среднеэродированных почвенных комбинаций приходится всего 1% от общей площади пахотных угодий. субгоризонтальных поверхностях с уклоном не

Слабая степень эродированности территории, превышающим 2.

вероятно, связана с невысокой расчлененностью рельефа и расположением полей преимущественно на

Таблица 1

Комбинации почв по степени эродированности, критерии их выделения

|

Почвенные комбинации |

Критерий выделения % |

Площадь, га |

Площадь, % |

||

|

егО |

Дополнительно |

||||

|

Неэродированные |

1 |

>90 |

1953 |

24 |

|

|

2 |

90-75 |

1296 |

17 |

||

|

Очень слабоэродированные |

3 |

75-50 |

2157 |

27 |

|

|

Слабоэродированные |

4 |

<50 |

erl>er2 |

2465 |

31 |

|

Среднеэродированные |

5 |

<50 |

er2>erl |

79,5 |

1 |

Проведенные исследования показали, что применения математических эрозионных моделей для пространственного цифрового моделирования эрозионных структур почвенного покрова обладают высокой перспективностью. Данный метод позволяет повысить точность учета эрозионно-аккумулятивных процессов, оказывающих влияние на свойства почв и структуру почвенного покрова. Составлены функции принадлежности, позволяющие переходить к количественной оценке доли почв разной степени смытости в пределах изученной территории.

В ходе исследования выявлено, что на исследуемой территории доминирующее положение в структуре почвенного покрова занимают слабоэродированные почвенные комбинаций.

Данный метод нуждается в дальнейшей разработке подхода, верификации модели и уточнение входных параметров. После исправления неточностей будет возможен прогноз дальнейшего развития территории при сохранении существующей системы сельскохозяйственного использования и разработка адаптивно-ландшафтной системы земледелия, в рамках которой минимизируются эрозионные процессы.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №18-35-20011 молавед

Список литературы Моделирование эрозионных структур почвенного покрова (на примере южного склона Клинско-Дмитровской гряды)

- Ларионов Г.А. Эрозия и дефляция почв: основные закономерности и количественные оценки. - Издательство МГУ Москва, 1993. - 200 с.

- Научные основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий России и формирования систем воспроизводства их плодородия в адаптивно-ландшафтном земледелии: Т. 1. Теоретические и методические основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий. Коллективная монография / Под ред. А.Л. Иванова. - М.: Почв. Ин-т имени В.В. Докучаева Россельхозакадемии, 2013. - С. 227-228

- Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользований / Под ред. Т.А. Ищенко. - М.: «Колос» - 1973. - 95 с.

- Сорокина Н.П., Козлов Д.Н., Кузнецова И.В. Оценка постагрогенной трансформации дерново-подзолистых почв: картографическое и аналитическое обоснование // Почвоведение. - 2013. - № 10. - С. 1193-1205.

- Физико-географическое районирование СССР (характеристика региональных единиц) / Под ред. Н.А Гвоздецкого. - М.: Издательство Московского университета, 1968 - 578 с.

- Notebaert, B., Verstraeten G., Govers G. WaTEM / SEDEM version Manual. - 2006. - 29 с.