Моделирование как метод научного познания: содержание и типология

Автор: Пономарева А.И., Суворова А.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 12-2 (70), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена развитию теоретических представлений о моделировании. Рассмотрено содержание понятия «модель», обозначены определяющие ее признаки (ключевым из которых является подобие оригинальному объекту) и факторы, влияющие на специфику моделирования (цель, в интересах достижения которой строится модель, область ее применения и т.д.). На основании обобщения обозначенных в научной литературе подходов к классификации моделей предложена типология, систематизирующая представления об отличительных свойствах различных моделей (главным образом идеальных, имеющих особое значение для выявления особенностей осуществления социально-экономических процессов).

Модель, типология моделей, социально-экономическое моделирование, интуитивные модели, информационные модели

Короткий адрес: https://sciup.org/170190014

IDR: 170190014 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-11112

Текст научной статьи Моделирование как метод научного познания: содержание и типология

Моделирование представляет собой один из важнейших инструментов решения научных задач: оно находит широкое применение в рамках различных дисциплин, позволяя получить достоверные знания о исследуемых объектах, особенностях их развития, возможных формах их изменения.

Этимологически термин «модель» восходит к итальянскому «modello», основой которого выступает слово «modellus» (народная латынь) или «modulus» (латынь), являющееся уменьшительной формой от латинского «modus» [1, c. 30], что в переводе означает «мера, предел, граница». В то же время в русский язык слово «модель» пришло в начале XVIII в. из французского (франц. «modеle») [2], где буквально означало «образец, пример».

В.А. Штофф, раскрывая аспекты использования в науке термина «модель», отмечает, что «его первоначальное значение было связано со строительным искусством, и почти во всех европейских языках оно употреблялось для обозначения образца, или прообраза, или вещи, сходной в каком-то отношении с другой вещью» [3, c. 7]. Такое обобщенное толкование рассматриваемого понятия в целом отражает его сущностные характеристики, подчеркивая, с одной стороны, наличие (наряду с моделью) другого «оригинального» объекта и, с другой стороны, делая свойство подобия этому оригиналу обязательным для любой модели.

Несмотря на то, что в учебной и научной литературе можно встретить значительное количество определений данного термина (во многом это связано с ростом интереса исследователей к процессу разработки и использования моделей различных типов в рамках множества научных дисциплинах) существенных отличий в понимании того, чем по своей сути является модель, авторы в своих трактовках не демонстрируют, а специфические черты, присваиваемые ими моделям, во многом определяются закладываемыми предпосылками построения конкретных образов (областью их применения, целями использования, способом представления и т.п.). И хотя некоторые исследователи, предлагая свой вариант дефиниции рассматриваемого понятия, делают акценты на таких свойствах модели, которые не являются для нее определяющими (например, М. Пешель, специализирующийся в области кибернетики, характеризует модель как «результат процесса познания, зафиксированный в мозгу или вне его на подходящей физической среде» [4, c. 13], при том, что сформировавшееся у субъекта представление об особенностях организации и развития рассматриваемого объекта скорее имеет потенциал превращения в модель, как в нечто завершенное и приведенное к наглядному виду, а, значит, далеко не каждый результат познания можно назвать моделью), в большинстве трактовок отмечается именно свойство схожести с моделируемым объектом. В частности А.И. Исенко называет моделью «объект, который соотносится с другими подобными ему объектами, представляя себя и их» [5], В.А. Штофф отмечает, что данный термин «применяют тогда, когда хотят изобразить некоторую область явлений с помощью другой, более хорошо изученной, легче понимаемой, более привычной» [3, c. 9].

Говоря о необходимости подобия модели и оригинального (моделируемого) объекта, следует понимать, что однозначного соответствия между ними может и не быть, однако модель должна достоверно отображать исследуемую сторону функционирования оригинала. Так, А.Е. Кононюк, говоря о роли модели в процессе познания, анализа ситуации, обращает внимание на ее свойства замещать «реальный объект (систему), сохраняя некоторые наиболее важные для исследования его черты и позволяя получить новую информацию об объекте в процессе изучения» [6, c. 14]. Это означает, что определяющую роль всегда играет цель, в интересах достижения которой строится модель: именно она влияет на то, какие свойства моделируемых явлений и процессов оказываются существенными, а какие -нет. В частности, модель может служить средством выявления закономерностей развития объекта исследования (в таком случае особого внимания заслуживает учет тех факторов, которые это развитие определяют), может играть роль эталона (определяя желаемые для субъекта моделирования свойства оригинала), или концентрироваться на представлении особенностей осуществления динамических процессов. Кроме того, при разработке модели необходимо учитывать и множество иных аспектов и параметров (область ее применения, используемые средства выражения, длительность периода, на протяжении которого модель должна быть актуальной, и т.д.), что, в свою очередь, обуславливает возможность классификации моделей на основе учета присущих им особенностей.

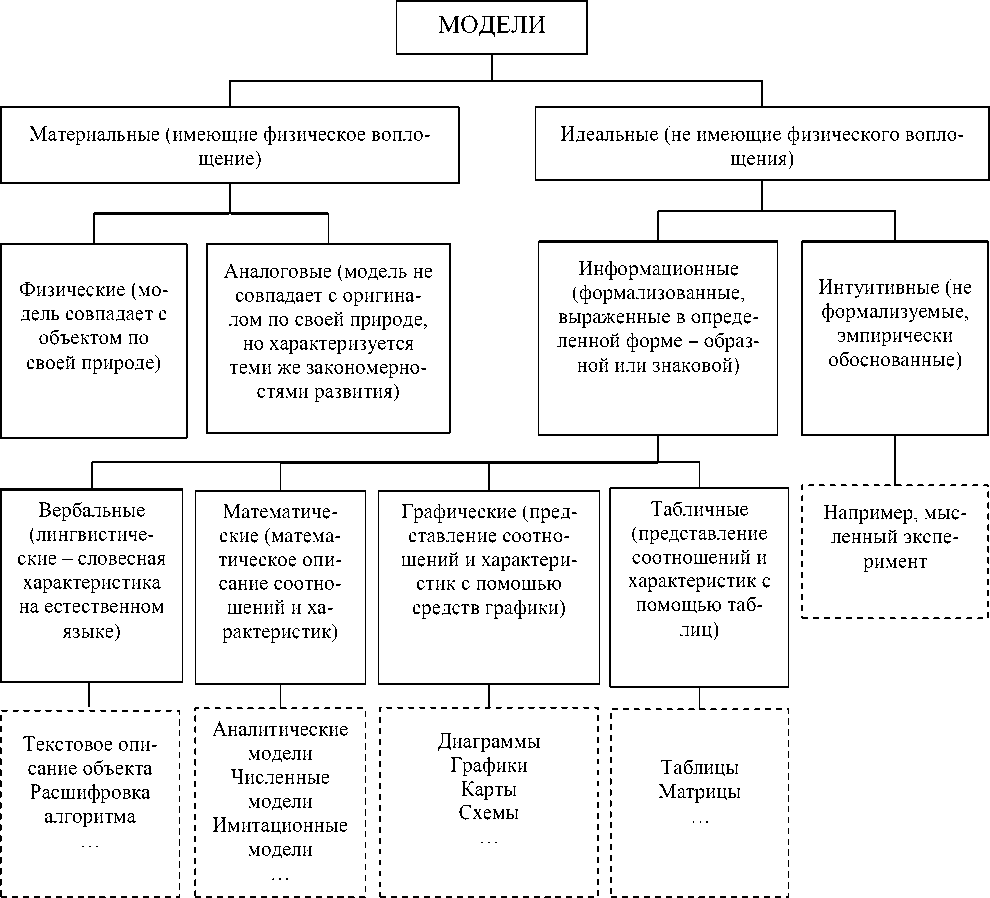

Так, с точки зрения формы представления традиционно отличают друг от друга материальные (имеющие физическое воплощение – материальный аналог, воспроизводящий значимые свойства и параметры оригинала) и нематериальные или идеальные (отображающие реальность путем описания наиболее существенных характеристик оригинала) модели. В свою очередь, в учебной и научной литературе нет единого варианта дальнейшей (более детальной) систематизации моделей, основанной на определении особенностей их представления. Некоторые авторы подразделяют материальные модели на натурные, физические и математические [7, c. 5]; другие исследователи относят к разновидностям материальных моделей натурные, квазинатурные, масштабные и аналоговые [8]. Идеальные модели также могут быть по-разному сгруппированы: например, отличают реляционные, иерархические и сетевые модели [9]; существует также классификации, предполагающие деление информационных моделей на вербальные, графические, табличные и математические [10]; на описательные, формальные, хроматические [11].

Встречающиеся в литературе подходы к классификации моделей с точки зрения возможной области их применения также значительно варьируются. В частности, в рамках такой типологии модели можно разделить на две большие группы: универсальные (пригодные для характеристики различных систем) и специализированные (определяющие особенности функциони- рования и развития конкретной системы). Еще один подход предполагает выделение учебных, опытных, научно-технических, игровых и имитационных моделей [12]. В основе типологии также могут лежать такие критерии как цель использования (примером классификации по такому признаку является деление моделей на оптимизационные и описательные), способ оценки (детерминированные и стохастические модели), изменчивость моделируемого объекта (статические и динамические) и т.д.

Не пытаясь обобщить все встречающиеся в трудах различных авторов подходы к их классификации (в силу отсутствия единого комплексного подхода к типологии, в том числе из-за многообразия характеристик, которые могут быть присущи создаваемым моделям), представим упрощенную схему, позволяющую систематизировать (в крайне общем виде) представления об отличительных свойствах различных моделей (рис.).

Следует отметить, что различия между типами моделей имеет определенную степень условности: каждая конкретная модель, характеризующая реальный объект или направления его изменения, может быть комплексной и объединять в себе различные форматы представления тех взаимосвязей и тенденций, которые субъект моделирования считает необходимым отобразить с ее помощью. Сложную систему зачастую невозможно описать с помощью моделей только одного типа, более того, может возникнуть потребность в формировании целого набора моделей (в том числе относящихся к различным группам, выделяемым в рамках предложенной типологии), каждая из которых описывает только один из элементов системы.

С другой стороны, значительное количество возможных форм и способов представления объекта-оригинала делает осо- бенно острым вопрос о выборе (или предложении) модели (моделей), наиболее подходящей для решения поставленной перед субъектом задачи. Очевидно, что универсального решения в подобной ситуации быть не может: многое зависит от цели моделирования (как уже отмечалось ранее), специфики оригинала, возможностей (технических, ресурсных и др.) субъекта, осуществляющего построение модели.

Так, модели, описывающие социальноэкономические процессы и явления, как правило, не материальны (хотя могут иметь визуальное представление, позволяющее повысить степень наглядности тех свойств и характеристик объекта, на которые субъект моделирования хочет обратить особое внимание), что во многом определяется самой сутью познаваемого объекта. Особую роль в ходе осуществления такого познания играет интуитивное моделирование, которое зачастую не предполагает установления строгих количественных соотношений между отдельными явлениями и процессами, в большей степени фокусируясь на описании общих тенденций и закономерностей развития, выявлении направлений изменения свойств рассматриваемых объектов. При этом, как справедливо отмечает А.Н. Боголюбов, интуитивное моделирование ни в коем случае нельзя противопоставлять другим типам моделирования: оно выступает основой создания качественно нового знания, базой принципиально новых научных идей, тогда как формализованные модели служат, скорее, средством представления сложившегося знания [13]. Таким образом, информационное и интуитивное моделирование - дополняющие друг друга формы работы с объектом, каждая из которых занимает свое место в системе познания.

Рис. Обобщенная типология моделей

Информационные модели, характеризующие отдельные аспекты развития социально-экономических систем, могут быть представлены в различных формах, однако особое развитие (в том числе в последние десятилетия) получили математические модели, причем бурный рост интереса к выявлению математических закономерностей и соотношений характерен не только для дисциплин, исторически связанных с количественно оцениваемыми процессами (например, такими, как экономика), но и для наук, на первый взгляд весьма далеких от математики (социология, политология и др.) [14, 15]. В то же самое время не теряют своей значимости вербальные модели, дополняемые графическими и табличными формами визуализации характеризуемых явлений и процессов: они могут использоваться как альтернатива математическим описаниям исследуемых объектов или пояснять их.

Подводя итог проведенному исследованию, можно отметить, что именно многообразие типов моделей, их комбинаций и способов представления во многом обуславливает востребованность моделирования как одного из ключевых элементов инструментария проведения значительного количества научных исследований и его универсальность (применимость для решения задач различных дисциплин).

Список литературы Моделирование как метод научного познания: содержание и типология

- Борисенко Е.Н. Вариантная лексика английского языка, зафиксированная в словаре "MERRIAM WEBSTER'S COLLEGIATE 2003", в темпоральном аспекте // Альманах современной науки и образования. - 2010. - № 2 (33). - Часть 2. - С. 29-31.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. 3-е изд., стереотип. - М.: Азбука-Терра, 1996. - Т. 2. - 672 с.

- Штофф В.А. Моделирование и философия. - М., Л.: Наука, 1966. - 302 с.

- Пешель М. Моделирование сигналов и систем / пер. с нем. - М., 1981. - 304 с.

- Исенко А. И. Понятия модели и моделирования в человеческой деятельности // Концепт. - 2015. - № 4. - С. 31-35.