Моделирование коммутационных перенапряжений при коммутации высоковольтных электродвигателей вакуумными выключателями

Автор: Куликовский В.С., Ковалва О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Энергообеспечение и энерготехнологии

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведено математическое моделирование перенапряжений, возникающих при отключении двигательной нагрузки. Установлены зависимости уровней перенапряжений от параметров системы электроснабжения, момента коммутации, мощности нагрузки.

Электродвигатель, выключатель вакуумный, перенапряжение, уровень, параметр, момент, мощность, математическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/14082405

IDR: 14082405 | УДК: 621.316

Текст научной статьи Моделирование коммутационных перенапряжений при коммутации высоковольтных электродвигателей вакуумными выключателями

Одним из главных достижений в области развития коммутационной аппаратуры стала разработка и широкое внедрение выключателей в промышленное производство, в которых в качестве дугогасительной среды применялась шестифтористая сера SF6 (элегаз) или вакуум. При этом элегазовые выключатели нашли применение в основном в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше, а вакуумные – в электроустановках напряжение 6–35 кВ.

Предприятия горной промышленности стали одними из первых, где было начато широкое применение вакуумных выключателей, как в нашей стране, так и за рубежом. Это объясняется тем, что в тяжелых условиях эксплуатации на горных предприятиях ощутимо проявляются преимущества вакуумных выключателей перед другими типами коммутационной аппаратуры, а именно: высокая эксплуатационная надежность и коммутационная износостойкость, повышенная устойчивость к динамическим нагрузкам, полная пожаро- и взрывобезопасность, низкие эксплуатационные затраты, простота обслуживания, широкий диапазон температур окружающей среды [1,2].

В то же время широкое внедрение вакуумных выключателей в нефтяную, металлургическую и горнодобывающую промышленность привело к обострению проблемы коммутационных перенапряжений, созда- ваемых этими аппаратами. При определенных сочетаниях начальных условий коммутации вакуумные выключатели могут создавать опасные для изоляции электрооборудования перенапряжения. Данная проблема особо проявляется для элементов сети с достаточно низким уровнем прочности изоляции: высоковольтные электродвигатели и гибкие кабели с резиновой изоляцией [2].

Решения задачи по снижению негативного воздействия коммутационных перенапряжений на изоляцию электрооборудования требует проведения сложных и дорогостоящих экспериментов на технологическом оборудовании предприятий с использованием измерительной аппаратуры, которая серийно не выпускается. В связи с этим важное практическое значение приобретает математическое моделирование коммутационных перенапряжений, так как оно позволяет исключить дорогостоящие экспериментальные исследования.

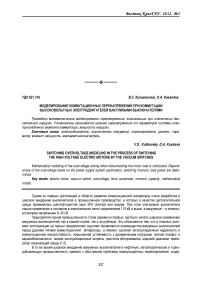

Величина коммутационных перенапряжений зависит от множества факторов, а именно: мощность и тип нагрузки; величина и полярность тока среза; величина волнового сопротивления; синхронность замыкания или размыкания полюсов контактов высоковольтного выключателя; тип коммутационного аппарата; отключающую способность по высокочастотному току; повторные зажигания дуги; качества ремонта статорной обмотки. Многие из этих факторов носят случайный характер и действуют в самых разнообразных сочетаниях. Учет всех этих факторов при аналитическом исследовании коммутационных перенапряжений является трудновыполнимой задачей. Поэтому важным моментом при аналитических исследованиях является адекватность схемы замещения участка электрической цепи «вакуумный выключатель – кабель – электродвигатель» высокочастотному импульсному переходному процессу (рис.1).

Для моделирования предлагается однофазная схема замещения при условии симметричности фаз нагрузки (рис. 2).

РП

L2 =0-50 м

1 М

L1=100 м

Рис. 1. Участок электрической сети «распределительный пункт – кабель (L1) – вакуумный выключатель – кабель (L2) – высоковольтный выключатель – двигатель М»

Рис. 2. Схема замещения участка электрической сети «распределительный пункт – кабель (L1) – вакуумный выключатель – кабель (L2) – высоковольтный выключатель – двигатель М»: Сс – емкость кабеля относительно земли от РП до вакуумного выключателя; Сн – емкость отключаемого участка сети; Lc, Lн – индуктивности кабеля первого участка и нагрузки; Rн – активное сопротивление нагрузки; Rс – активное сопротивление кабеля от распределительного пункта до вакуумного выключателя; ВВ – вакуумный выключатель; Us – напряжение сети; Uмп – напряжение в межконтактном промежутке выключателя; Uн – напряжение отключаемого контура

При математическом описании переходных процессов принимаем ряд допущений: междуфазную емкость не учитываем в виду ее незначительности – 10% от емкости фазы на землю [3]; межвитковой емкостью пренебрегаем, так как она учитывается для электродвигателей малой мощности;

-

обмотка электрической машины является линейной цепью, параметры которой не зависят от величины тока и напряжения;

-

в диапазоне частот 5–25 кГц индуктивность обмотки остается практически постоянной и определяется сверхпереходным индуктивным сопротивлением;

-

значение напряжения сети при частоте сети 50 Гц считаем квазипостоянной величиной, равной мгновенному значению напряжения в начальный момент переходного процесса;

-

ротор двигателя в момент коммутации является неподвижным;

потери в стали и диэлектрические потери в корпусной изоляции электродвигателя не учитываем, так как выполненные расчеты показали, что они составляют менее 1–3 % от номинальной мощности электрической машины.

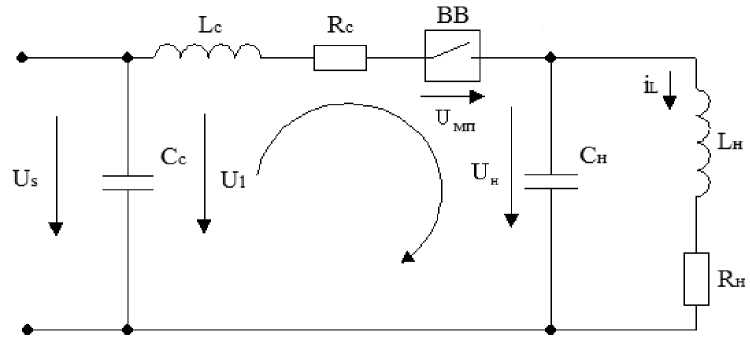

В случае если после погасания дуги не возникнет повторное зажигание, то схема замещения на рисунке 2 примет вид, представленный на рисунке 3. Система уравнений, описывающая физические процессы, протекающие в данной схеме, имеет следующий вид:

U l + ur + и н = 0

UR = ^ X «

.к = 1 н X О1)

1 н — l C

( d.

\dt )

Рис. 3. Схема замещения без учета повторных зажиганий дуги

Из системы уравнений определяем выражения для напряжения на нагрузке:

i

L

—

L

н

- C - н

( d 2 h У 4 dt 2 ,

—

RH - н

C н

' d i L' dt \ J

Ь X Сн X (^) + Ян + Сн X (^) + Uh = 0 .(3)

Заменяя а^Н и d-L , получаем характеристическое уравнение: at dt для тока p2 X L xH Cн + p X R Хн Cн + 1 = 0;

для напряжения Ьн х Сн х р2 + Rh x Сн x p + 1 = 0.(5)

Корни характеристических уравнений являются комплексными.

Решением данных характеристических уравнений с учетом вида корней будет следующие выражения:

iL ( t ) = e a x

U (O) - i, (О) - a x L^ „ x l, (O) I

, (6)

" --- „ ' z----50--- ' ^ x Sin ( « et ) + I l (O _ ) x cos ( ® , t )

^x ^^50 I uH(t) = eM x |[-^~ - a x uh(0) x Сн] X sin(w6t) + uh cos(wвt)j, где iср – ток отключаемой нагрузки в момент преждевременного погасания дуги (ток среза).

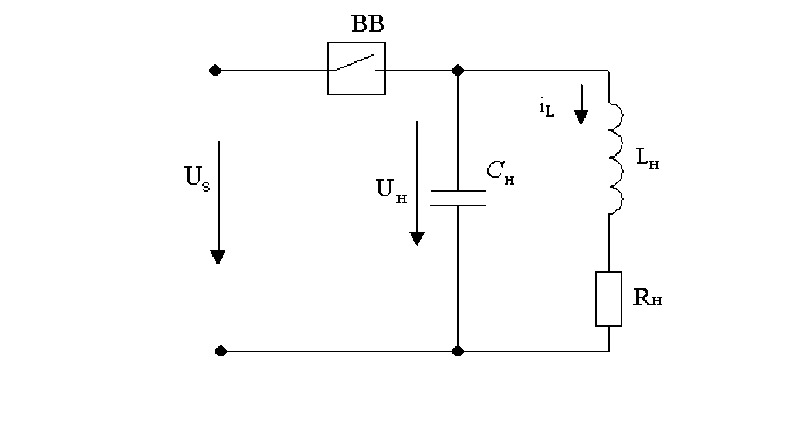

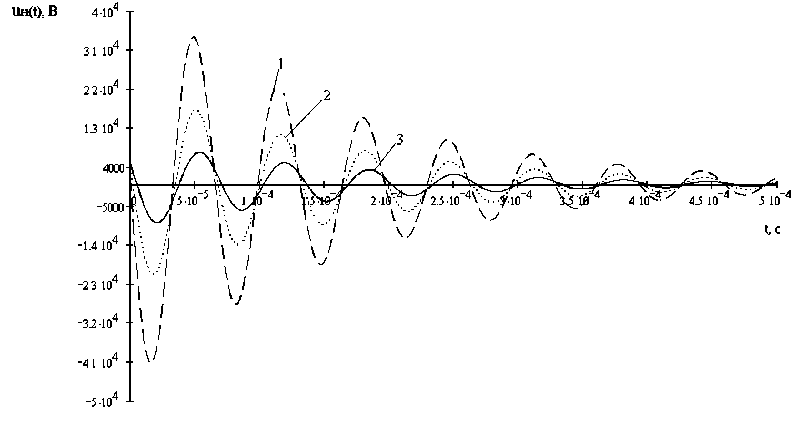

На рисунках 4–5 приведены графики, изображающие зависимости перенапряжений от длины кабеля и величины тока среза при отключении синхронного двигателя мощностью 520 кВт в режиме холостого хода. Результаты моделирования приведены в таблицах 1–2.

Таблица 1

Зависимость коэффициента перенапряжений от длины кабельной вставки

Зависимость коэффициента перенапряжений от полярности тока среза

|

Мощность двигателя |

520 кВт |

1250 кВт |

||

|

Ток среза, А |

5,7/-5,7 |

14,1 |

5,7/-5,7 |

14,1 |

|

Uн.св, кВ |

9,0/10,0* |

21 |

7,09/7,35* |

13,49 |

|

_ Uн . св К = U Ф |

1,83/2,06* |

4,29 |

1,45/1,5* |

2,76 |

* Значение при отрицательной полярности тока среза.

Таблица 2

|

Мощность электродвигателя |

520 кВт |

1250 кВт |

||||

|

Длина кабеля, м |

0 |

15 |

50 |

0 |

50 |

100 |

|

Uн.св, В |

8968 |

6028 |

5500 |

6813 |

5839 |

5469 |

|

_ Uн . св . к п U Ф |

1,83 |

1,23 |

1,12 |

1,39 |

1,19 |

1,0 |

Из рисунков 4–7 видно, что длина кабеля между вакуумным выключателем и электродвигателем оказывает сильное влияние на амплитуду восстанавливающегося напряжения на нагрузке. С увеличением длины кабельной вставки максимальное значение напряжения уменьшается (см. рис. 4).

Это объясняется ростом эквивалентной емкости нагрузки, приводящей к снижению волнового сопротивления отключаемого контура.

Рис. 4. Зависимость величины коммутационных перенапряжений от длины кабельной вставки: 1 – 0 м; 2 – 50 м; 3 – 100 м. Отключение синхронного двигателя мощностью 520 кВт на холостом ходу. Ток среза 5,7 А

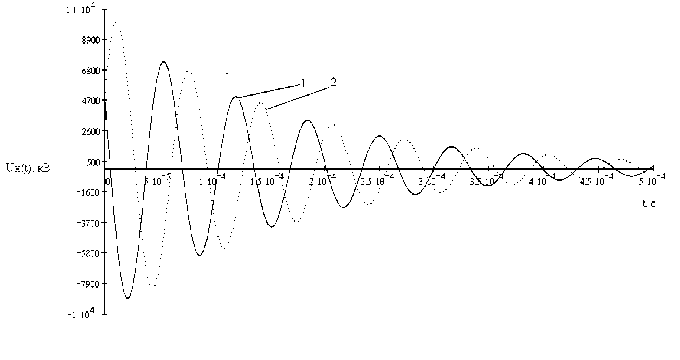

С увеличением тока среза с 5,7 до 14,1 А резко возрастает максимальная амплитуда напряжения (см. рис. 5). Время переходного процесса увеличивается. Дополнительный прирост времени обусловлен большей электромагнитной энергией в индуктивности рассеяния двигателя.

Рис. 5. Зависимость величины коммутационных перенапряжений от величины тока среза:

1 – 5,7 А; 2 – 14 А; 3 – 28 А. Отключение синхронного двигателя мощностью 520 кВт без нагрузки.

Длина кабельной вставки L2=0 м

На рисунке 6 показаны колебания напряжения на нагрузке в двух случаях. В первом случае, если ток оборвался на спаде положительной синусоиды тока, величина ожидаемого перенапряжения на емкости равна 9 кВ. Во втором случае дуга гаснет после перехода тока через нуль (отрицательная синусоида тока). Напряжение на емкости нагрузки в этот момент времени равно 10 кВ.

Рис. 6. Зависимость величины коммутационных перенапряжений от полярности тока среза: отключение электродвигателя мощностью 520 кВт на холостом ходу. Длина кабельной вставки 0 м;

1 – положительная полярность тока (5,7 А); 2 – отрицательная полярность тока среза (- 5,7 А)

Из сравнения переходных процессов двигателей видно, что с ростом мощности электрической машины происходит снижение уровня возникающих перенапряжений (см. рис. 4, 7). Однако с увеличением длины кабеля уровни ожидаемых перенапряжений двигателей становятся практически одинаковыми. Время протекания переходного процесса отключения значительно возрастает, так как активное сопротивление обмоток крупных двигателей значительно меньше: R=232 и R=6,4 Ом для двигателей мощностью 520 и 1250 кВт, соответственно, при длине кабельной вставки, равной 0 м.

Рис. 7. Зависимость величины коммутационных перенапряжений от длины кабельной вставки: отключение электродвигателя мощностью 1250 кВт на холостом ходу. Ток среза 5,7 А;

1 – длина кабельной вставки 0 м; 2 – длина кабельной вставки 50 м

Электрическая прочность изоляции электродвигателей определяется амплитудным значением испытательного напряжения. Величина испытательного напряжения зависит от коэффициента импульса Kимп=Uимп.пр/U50 (Uимп.пр – амплитуда пробивного напряжения; U50 – пробивное напряжение промышленной частоты). В процессе эксплуатации электродвигателя происходит снижение значения данного коэффициента до 0,8–1,0 [1]. При Kимп=0,8 для сетей напряжением 6 кВ импульсное пробивное импульсное напряжение будет равно Uимп.пр=Kимп×1,7×1,4×Uн = 11,58 кВ. Полученное значение пробивного напряжения является минимальным значением, характеризующим электрическую прочность ослабленных элементов изоляционных конструкций электродвигателей. Полученные в результате математического моделирования значения перенапряжений в ряде случаев превышают импульсную прочность изоляции электрических машин, что может привести к аварийному выходу из строя технологической установки. Поэтому для снижения уровня перенапряжений необходимым является применение специальных защитных устройств: нелинейных ограничителей перенапряжений ОПН- или RC-ограничителей.

Применение рассмотренной модели к анализу переходного процесса при коммутации электрической машины позволяет сделать следующие выводы:

-

1. При увеличении емкости нагрузки происходит значительное снижение амплитуды ожидаемого напряжения и сглаживание фронта волны импульса восстанавливающегося напряжения. Дополнительно подключенная емкость приводит к уменьшению частоты свободных колебаний, что в свою очередь приводит к снижению активного сопротивления фазной обмотки двигателя и к увеличению времени протекания переходных процессов при отключении.

-

2. С увеличением величины тока среза увеличиваются: амплитуда ожидаемого напряжения; первоначальная скорость изменения восстанавливающегося напряжения; длительность переходного процесса.

-

3. В случае, когда срез тока происходит на подъеме отрицательной синусоиды тока, амплитуды коммутационных перенапряжений возрастают по сравнению с перенапряжениями, возникающими при преждевременном обрыве тока той же величины, но противоположной полярности.

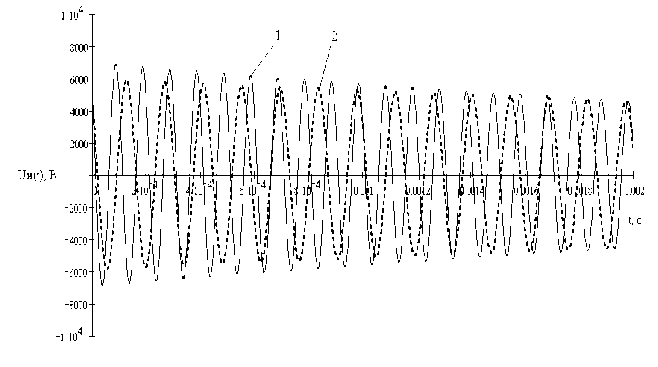

Полученные результаты моделирования коммутационных перенапряжений без учета повторных зажиганий дуги можно отнести к «идеальному» выключателю, поэтому они не отражают полной картины процессов, протекающих в отключаемой нагрузке. В реальных коммутационных аппаратах процессы коммутации сопровождаются многократными повторными зажиганиями дуги. Поэтому необходимым является моделирование перенапряжений с учетом повторных зажиганий дуги в выключателе.