Моделирование композитного сетчатого адаптера для вывода космических аппаратов спутниковой системы «Марафон»

Автор: Нестеров В.А., Синьковский Ф.К., Суханов А.С.

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Авиационная и ракетно-космическая техника

Статья в выпуске: 3 т.26, 2025 года.

Бесплатный доступ

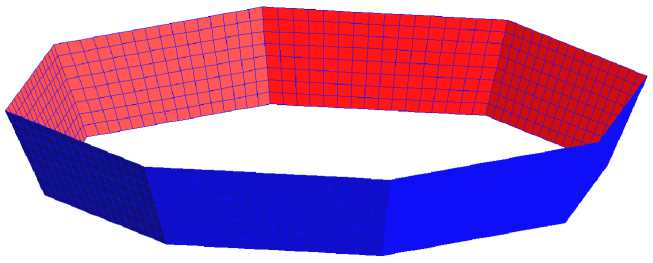

Композитные оболочки вращения сетчатого типа используются в производстве ракетно-космической техники в качестве силовых элементов конструкций разнообразного назначения, в том числе корпусов космических аппаратов. Высокие удельные значения механических характеристик композитов позволяют изготавливать конструкции с высокой степенью весового совершенства. Композитная сетчатая конструкция имеет форму цилиндрической или конической оболочки круглого сечения и состоит из системы спиральных и кольцевых ребер, проходящих по серединам участков между узлами пересечения спиральных ребер. Дискретная структура сетчатой оболочки относительно проста и может быть изготовлена методом непрерывной намотки композитных волокон, который весьма технологичен, хорошо отработан и поэтому в настоящее время широко распространен. Характерным примером анизогридных цилиндрических и конических оболочек является адаптер космических аппаратов для вывода на орбиту спутников системы ГЛОНАСС, различные варианты которых производятся в цехах АО «Решетнёв». Оболочки различаются по габаритным параметрам (диаметрам и длинам) и несущей способности, но структурно однотипны, что позволяет выработать универсальную и в максимальной степени автоматизированную процедуру моделирования и расчета. Это предельно важно для композитных элементов ракетно-космической техники, которые обладают многочисленными варьируемыми параметрами. Оптимальное сочетание этих параметров определяется в процессе выполнения комплексного численного эксперимента. Рассматриваемый в работе композитный сетчатый адаптер, предназначенный для вывода на орбиту спутников системы «Марафон», отличается от ранее применяемых оболочечных конструкций формой поперечного сечения. В основной части адаптера это сечение представляет собой правильный восьмиугольник. Используется разработанный ранее алгоритм моделирования анизогридной конструкции с системой спиральных и кольцевых ребер, сформированных однонаправленными углепластиковыми волокнами. Численное исследование устойчивости, жесткости и напряженно-деформированного состояния конструкции выполнено в среде интегрированного пакета конечно-элементных программ при варьировании основных параметров формирования ее сетчатой структуры.

Анизогридная оболочка, композиционные материалы, МКЭ

Короткий адрес: https://sciup.org/148331933

IDR: 148331933 | УДК: 539.3 | DOI: 10.31772/2712-8970-2025-26-3-394-407

Текст научной статьи Моделирование композитного сетчатого адаптера для вывода космических аппаратов спутниковой системы «Марафон»

Композитные анизогридные оболочки вращения в последние годы находят широкое применение в РКТ. Поэтому изучению их поведения уделяется пристальное внимание [1–12]. Конструкция адаптера состоит из цилиндрической и конической части, поэтому было выполнено комплексное исследование по изучению влияния основных проектных параметров анизогрид-ных цилиндрических и конических оболочек на их жесткость и несущую способность. В нем инерционное воздействие космических аппаратов на конструкцию адаптера было смоделировано комплексом разнообразных силовых факторов на одном из торцевых шпангоутов оболочки [13–15]. В случае сетчатой конической оболочки [14], являющейся нижним силовым элементом адаптера, силы и моменты сосредоточены на малом основании конуса. Нижним основанием коническая оболочка прикрепляется к шпангоуту ракетоносителя. Здесь комплекс силовых усилий соответствует инерционному воздействию со стороны верхней цилиндрической части адаптера, непосредственно к которой прикреплены спутники. Цель исследования – показать, что для любой комбинации торцевых силовых факторов существуют оптимальные значения проектных параметров, при которых масса конструкции адаптера будет минимальна. В качестве базовых проектных параметров здесь выступают количество спиральных ребер и величины углов их намотки, а также размеры поперечного сечения ребер и значения механических свойств композиционного материала. В [13] и [15] приведены результаты аналогичного исследования, выполненного для анизогридной цилиндрической оболочки, являющейся верхней конструктивной частью адаптера.

Настоящая работа посвящена исследованию влияния основных проектных параметров на жесткость, прочность и устойчивость анизогридного адаптера системы «Марафон». При этом учитывается действительное инерционное воздействие от каждого космического аппарата на сетчатую композитную конструкцию. При построении геометрической и конечно-элементной моделей применяется алгоритм, разработанный в предыдущих авторских работах [13–15], посвященных оптимальному проектированию анизогридных цилиндрических и конических оболочек традиционного сечения.

Конечно-элементное моделирование

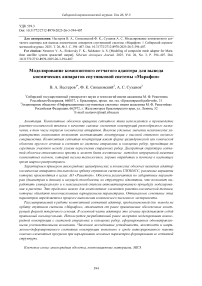

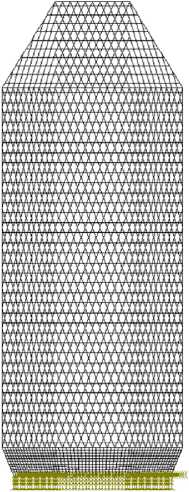

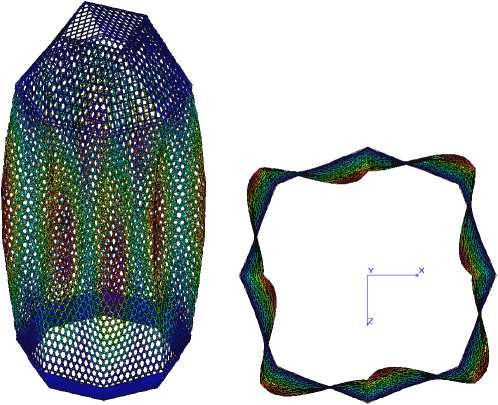

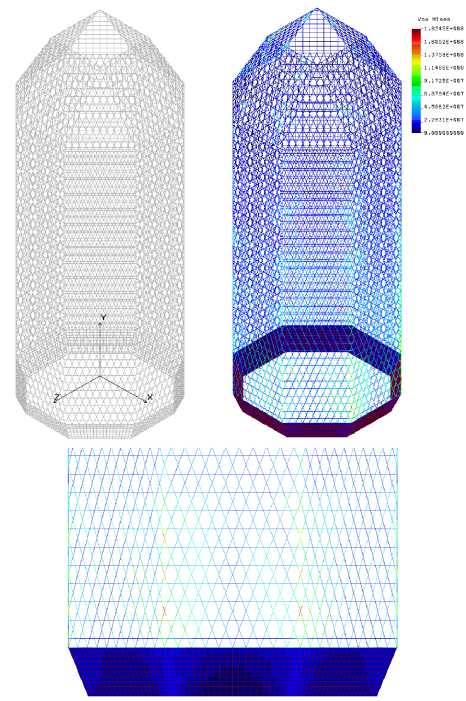

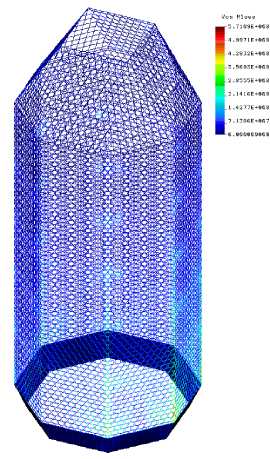

Генерация конечно-элементной (КЭ) модели пространственной конструкции выполняется в среде пре- и постпроцессора (модуль GEOSTAR). Традиционно она начинается с построения геометрической модели, формируемой с помощью стандартных геометрических примитивов: ключевых точек (POINT), линий (CURVE), элементов плоскостей и поверхностей общего вида (SURFACE). При моделировании конструкций с регулярной системой однотипных элементов, как в случае анизогридного адаптера (рис. 1), нет необходимости построения геометрической модели всей конструкции. Достаточно сначала сформировать геометрическую модель типового сегмента, затем на его основе построить сетку конечных элементов (этого сегмента) и, в завершение, с помощью операций копирования получить КЭ модель всей конструкции.

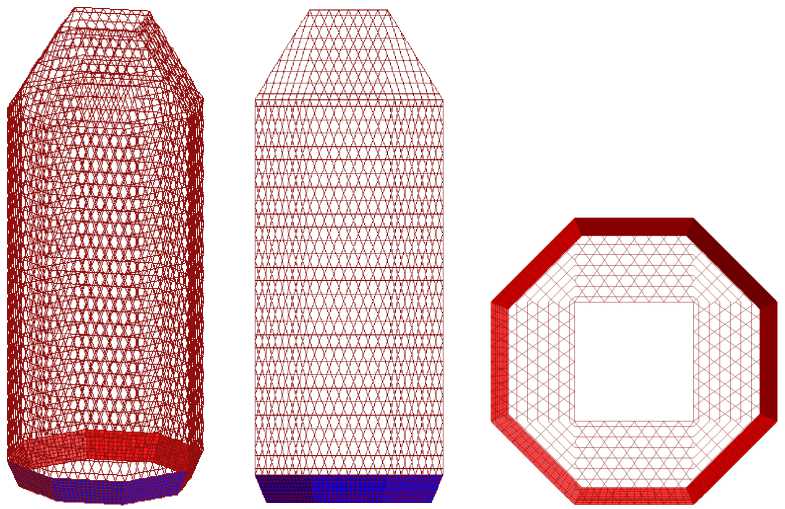

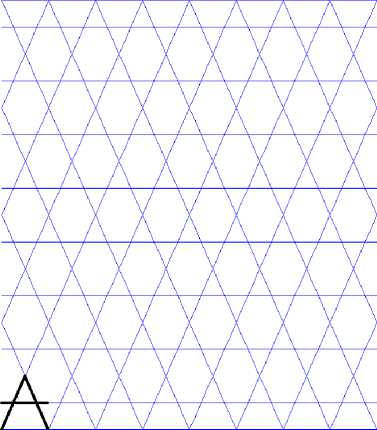

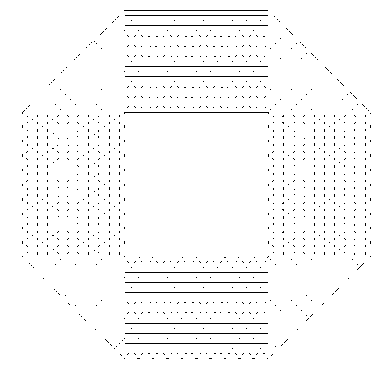

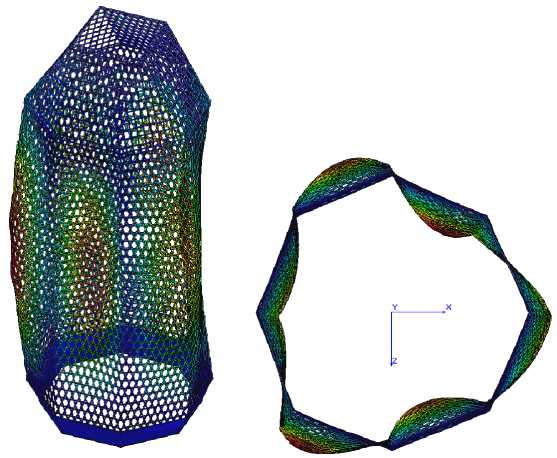

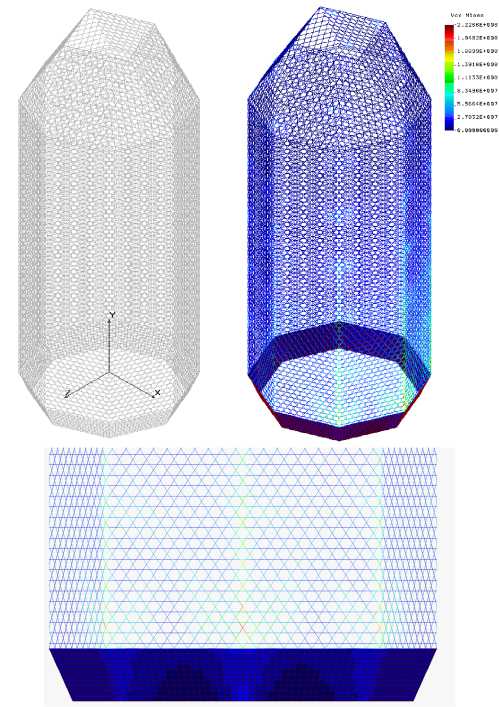

Центральная часть адаптера представляет собой 8-гранную призму, состоящую из одинаковых сетчатых панелей (рис. 2). Сетчатая структура панели формируется двумя семействами наклонных (под углом ±φ) к образующей ребер и семейством горизонтальных ребер. Наклонное ребро в пространстве образует спираль. Горизонтальное ребро имеет форму восьмигранного замкнутого кольца. Горизонтальные (кольцевые) ребра располагаются в поперечных сечениях адаптера, равноотстоящих от тех сечений, где пересекаются наклонные (спиральные) ребра.

В ребристой структуре панели выделяется типовой сегмент (рис. 2), состоящий из отрезков наклонных и горизонтальных ребер. Геометрические размеры этого сегмента однозначно определяются следующими проектными параметрами: диаметром окружности, описанной вокруг восьмигранного сечения призмы (рис. 1, вид сверху), количеством наклонных ребер, приходящихся на ширину панели, и величиной угла (φ) наклона спиральных ребер к образующей.

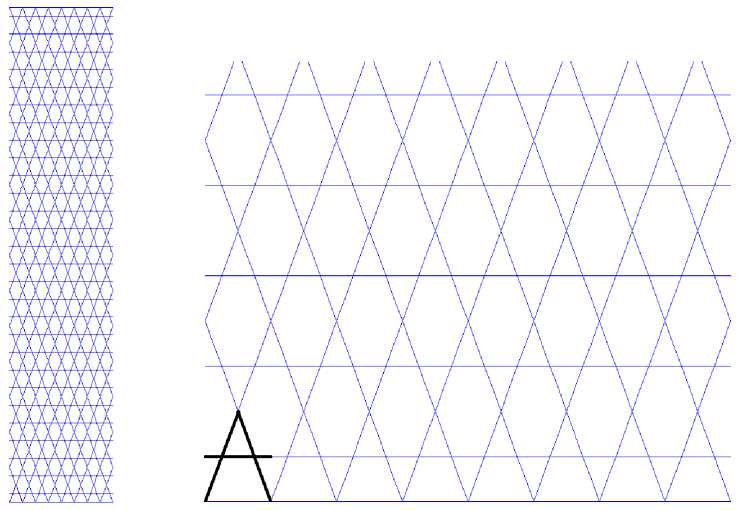

Для формирования геометрической модели типового сегмента используются отрезки прямых линий (CURVE), которые затем «разбиваются» на балочные конечные элементы. Примерная КЭ модель типового сегмента (рис. 3) состоит из 12 балочных элементов (BEAM3D). Геометрические параметры сечения ребер формируются в группе действительных постоянных (RC). Механические свойства композита записываются в группе свойств материала (MP). В данном исследовании актуальными являются продольный модуль упругости (180 ГПа) и плотность (1500 кг/м3).

После формирования КЭ сетки типового сегмента с помощью операций симметричного копирования и плоско-параллельного переноса генерируются элементы на одной панели восьмигранной призмы (рис. 2). Остальные семь граней КЭ модели сетчатой структуры центральной части получаются копированием элементов первой грани поворотом на 45º вокруг продольной оси адаптера.

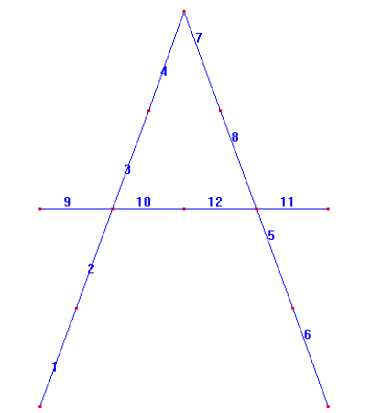

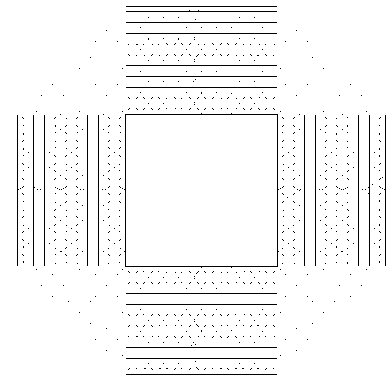

Геометрическая модель верхней части адаптера также формируется восемью гранями, четыре из которых имеют прямоугольную форму, а еще четыре – треугольную (рис. 1, вид сверху). КЭ сетка прямоугольных граней верхней части получена по технологии, аналогичной той, что была использована для ребристых граней центральной части адаптера. Она также предполагает построение балочных конечных элементов на геометрических примитивах (CURVE) типового сегмента (рис. 4) с последующим их размножением и копированием.

Рис. 1. Сетчатый адаптер: изометрия, вид сбоку и сверху

Fig. 1. Mesh adapter: isometry, side view and top view

Рис. 2. Общий вид сетчатой панели и увеличенный фрагмент с типовым сегментом

Fig. 2. General view of the mesh panel and enlarged fragment with a typical segment

Рис. 3. КЭ модель типового сегмента

Fig. 3. FE model of a typical segment

Сетчатая структура треугольных граней верхней части адаптера моделируется таким образом, чтобы связать наклонные ребра центральной части и ребра верхней части в единую рамную конструкцию.

Нижняя часть адаптера (рис. 5) представляет собой сплошную 8-гранную конструкцию в виде правильно усеченной пирамиды. Она моделируется четырехугольными конечными элементами тонкостенной оболочки (SHELL4) постоянной толщины.

Рис. 4. КЭ модель прямоугольных граней верхней части адаптера

Рис. 5. КЭ модель нижней части адаптера

Fig. 5. FE model of the lower part of the adapter

Fig. 4. FE model of the rectangular faces of the upper part of the adapter

Важнейшими элементами адаптера, влияющими на его статическое и динамическое поведение, являются шпангоуты. Предполагается, что они будут изготавливаться из того же материала (углепластик), что и ребра сетчатой конструкции. Самый верхний шпангоут (рис. 6) – квадратный в плане, остальные – в виде правильных восьмиугольников. Все они моделируются балочными конечными элементами (BEAM3D) с прямоугольным поперечным сечением. Заложена возможность независимого варьирования параметрами сечений для каждого шпангоута.

Рис. 6. Размещение элементов сосредоточенной массы на боковых гранях центральной части (слева) и на верхней части адапетра

Fig. 6. Placement of concentrated mass elements on the side faces of the central part (left) and on the upper part of the adapters

Имитация инерционного воздействия космических аппаратов на сетчатую структуру адаптера выполняется с помощью элементов сосредоточенной массы (MASS), которые размещаются в точках крепления аппаратов. Поскольку масса одного космического аппарата – 100 кг, то каждому элементу MASS назначается масса 25 кг. На каждой панели центральной части адаптера 20 элементов сосредоточенной массы (рис. 6) и еще 16 – на верхней части адаптера.

Численное исследование

Одним из актуальных расчетных случаев является момент вывода космических аппаратов на орбиту. Конструкция адаптера должна, во-первых, обладать достаточной несущей способностью, чтобы выдержать инерционные перегрузки и, во-вторых, обеспечивать необходимую жесткость, исключающую недопустимые перемещения под обтекателем ракетоносителя. Поэтому в начале исследования сосредоточим внимание на модальном расчете адаптера, а именно на устойчивости при инерционном воздействии и анализе частот и форм собственных колебаний.

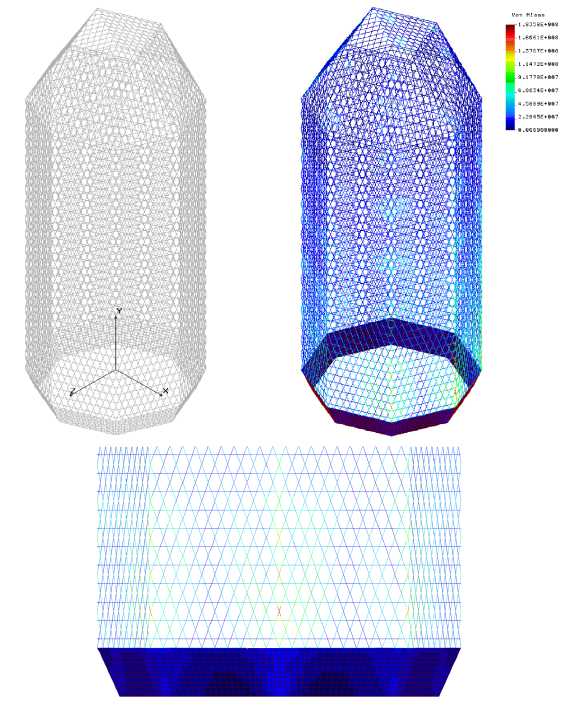

В расчетной модели адаптера (рис. 7) задаются фиксированные (неизменные) величины проектных параметров:

-

– диаметр описанной окружности сечения восьмигранной призмы – 2,280 м;

-

– высота центральной части – 4,5 м;

-

– высота верхней части – 1 м;

– высота нижней части – 0,310 м.

Рис. 7. Исходная КЭ модель адаптера

Fig. 7. Initial FE model of the adapter

В начальном варианте примем следующие значения варьируемых проектных параметров:

-

– число спиральных ребер, приходящихся на ширину боковой грани центральной части адаптера, – 10;

-

– высота сечения ребер (кольцевых и спиральных) сетчатой стуктуры – 15 мм, ширина – 3 мм;

-

– угол наклона спиральных ребер – 20º;

-

– толщина оболочечных элементов нижней части – 3 мм.

При заданных проектных параметрах масса адаптера (без учета массы космических аппаратов) составила 137 кг.

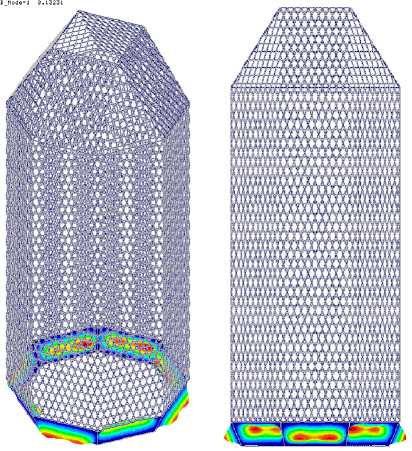

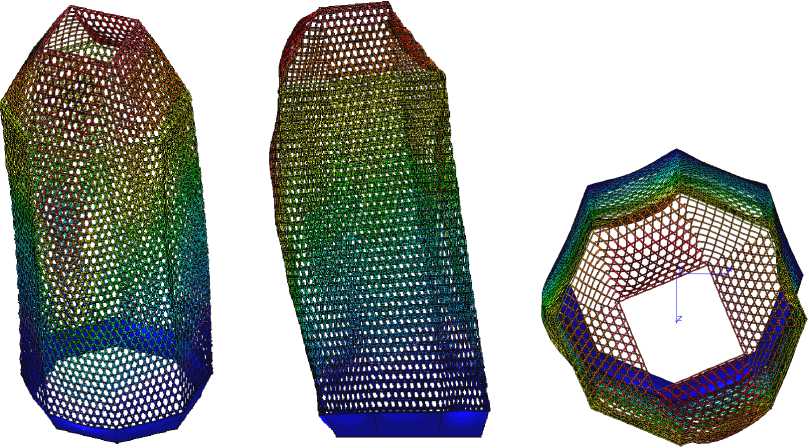

Выполним расчет на устойчивость конструкции при вертикальной перегрузке. Для этого зададим вертикальное ускорение – 9,81 м/с2 и рассчитаем коэффициент запаса устойчивости (К). Форма потери устойчивости (рис. 8) свидетельствует о том, что «слабым местом» оказалась юбка – нижняя часть адаптера. Поскольку главная тема исследования – оптимизация сетчатой структуры адаптера, то целесообразно выполнить нижнюю часть достаточно мощной, чтобы ее несущая способность не вызывала сомнений в дальнейших экспериментах.

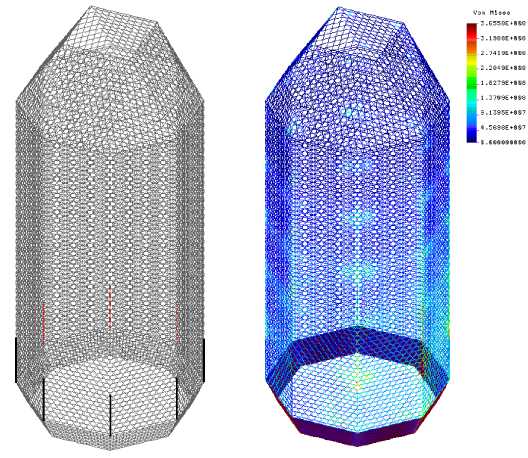

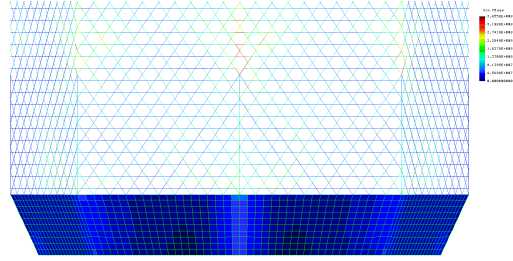

Увеличим толщину оболочечных элементов юбки до 6 мм (масса конструкции возросла почти на 10 кг) и повторим расчет на устойчивость при осевой перегрузке. Зона потери устойчивости сместилась в сетчатую структуру адаптера (рис. 9), и локализовалась в ее нижней части, где сжимающие напряжения имеют максимальное значение, поскольку вызваны инерционными усилиями от всего «груза».

Рис. 8. Форма потери устойчивости исходной модели адаптера

Рис. 9. Форма потери устойчивости модели адаптера с усиленной нижней частью

Fig. 8. Shape of the stability loss of the original adapter model

Fig. 9. Shape of stability loss of the adapter model with reinforced bottom part

Жесткость конструкции можно оценить по величинам первых частот собственных колеба- ний. Модальный расчет, выполненный для исходной модели адаптера с углом наклона спиральных ребер в сетчатой структуре φ = 20º, дал следующие значения частот собственных коле-

Рис. 10. Форма колебаний по первой собственной частоте

Fig. 10. Shape of oscillations at the first natural frequency

баний для первых четырех мод: f 1 = 9,44 Гц, f 2 = 9,70 Гц, f 3 = 9,70 Гц, f 4 = 9,90 Гц. Соответствующие формы колебаний представлены на рис. 10–12.

Первые три формы – оболочечного типа. Для них характерны колебания панелей центральной части адаптера. При этом верхний квадратный шпангоут не имеет значительных смещений. Отметим, что вторая и третья формы симметричные. Четвертая форма (тоже оболочечная) похожа на колебания консольной балки. Амплитуда колебаний панелей центральной части незначительная, но общее смещение свободного торца (верхнего шпангоута) может достигать недопустимо больших значений, при котором возможно касание обтекателя головной части и его деформирование.

Рис. 11. Форма колебаний по второй собственной частоте

Fig. 11. Shape of oscillations at the second natural frequency

Рис. 12. Форма колебаний по четвертой собственной частоте

Fig. 12. Shape of oscillations at the fourth natural frequency

В таблице представлены результаты анализа собственных колебаний моделей адаптера с различными величинами угла наклона спиральных ребер φ. Рассмотрен ряд значений от 15 до 45о с шагом 5º. Отметим, что действительные значения угла φ немного отличаются от номинальных. Корректировка угла выполнена с целью размещения целого числа типовых сегментов вдоль высоты центральной части адаптера. При этом все шпангоуты будут располагаться в тех поперечных сечениях адаптера, в которых пересекаются спиральные ребра сетчатой структуры.

В таблице (3 столбец) представлены значения частот собственных колебаний первых четырех мод, поскольку во всех вариантах модели «опасная» балочная частота (соответствующая величина выделена жирным шрифтом) «не забиралась» выше четвертой моды.

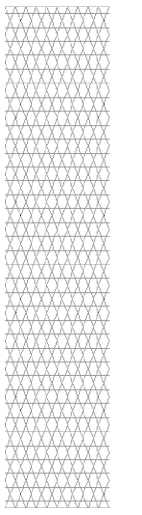

По мере увеличения угла φ происходит сгущение сетки (рис. 13). При этом возрастает масса (см. таблицу, столбец 2) сетчатой структуры (а, следовательно, и масса всего адаптера) за счет удлинения спиральных ребер и увеличения количества кольцевых ребер.

Из анализа полученных результатов (см. таблицу) видно, что оптимальной по жесткости является модель с углом наклона спиральных ребер φ = 30º.

Параллельно исследовалась несущая способность при осевой перегрузке. Коэффициент запаса устойчивости Ккр увеличивается по мере роста угла φ как по абсолютной величине (см. таблицу, столбец 4), так и по относительной (см. таблицу, столбец 4). Удельный коэффициент запаса устойчивости (Kкр/m) характеризует массовую эффективность модели. В нашем случае это означает, что модель с более высоким удельным коэффициентом запаса устойчивости (при обеспечении требуемой несущей способности) имеет меньшую массу (по сравнению с моделью, у которой этот параметр ниже).

Результаты численного эксперимента

|

φ°(φ°real) |

m , кг |

f , Гц |

K кр |

K кр / m |

σ max , МПа |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

15 (15,1475) |

140,6 |

8,543 8,633 8,633 8,689 |

14,76 |

0,105 |

168,41 |

|

20 (20,5474) |

147 |

9,4397 9,7004 9,7004 9,89965 |

17,818 |

0,1212 |

183,56 |

|

25 |

153,3 |

9,8709 10,1418 10,1418 10,4930 |

20,5843 |

0,1343 |

198,71 |

|

30 (30,2451) |

160 |

10,0885 10,2496 10,2496 10,5627 |

22,7894 |

0,1424 |

211,27 |

|

35 (35,2989) |

168,9 |

10,0449 10,0449 10,1314 10,4573 |

25,053 |

0,1483 |

222,66 |

|

40 (40,4899) |

179,5 |

9,683 9,683 10,1314 10,1314 |

27,0505 |

0,1507 |

234,50 |

|

45 (45,5776) |

192,2 |

8,955 8,955 9,653 9,653 |

28,5765 |

0,1487 |

260,98 |

|

φ = 15º |

φ = 20º |

φ = 25º |

φ = 30º |

φ = 35º |

φ = 40º |

φ = 45º |

|

========== |

Рис. 13. Сетчатая структура панели центральной части адаптера при различных углах наклона спиральных ребер

Fig. 13. Mesh structure of the panel of the central part of the adapter at different angles of inclination of spiral ribs

Рассмотрим вопрос о прочности ребристой конструкции адаптера во время вывода космических аппаратов на орбиту. Для имитации инерционной нагрузки на модель с углом наклона спиральных ребер φ = 20º зададим осевое (по оси Y, рис. 14) ускорение – 2g, боковое (по оси X, рис. 14) – 1g.

В результате расчета получено распределение максимальных в сечениях ребер напряжений Мизеса, наибольшее значение (183,56 МПа) которых локализовано в нижней области центральной ребристой части адаптера (рис. 14). Эта величина находится в допустимых пределах сжимающего напряжения для углепластиковых волокон (450 МПа).

Можно предположить, что при ином направлении боковой нагрузки (рис. 15) напряжения будут выше за счет уменьшения плеча изгибающего момента в сечении 8-гранной призмы. Но расчеты показали, что максимальные действующие напряжения даже немного уменьшились (183,45 МПа).

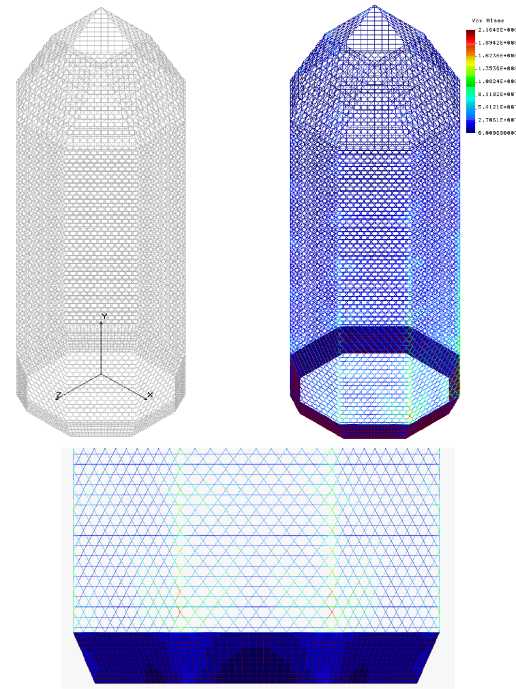

Аналогичная картина выявлена в расчетах модели с более пологим расположением наклонных (спиральных) ребер (рис. 16 и 17). Но наибольшие значения напряжений Мизеса в модели с углом наклона спиральных ребер φ = 35º оказались существенно выше (222,66 МПа), чем в модели с φ = 20º.

Численный эксперимент по анализу прочности, выполненный для моделей с различным наклонением спиральных ребер, показал, что интенсивность напряжений (см. таблицу, столбец 6) в ребрах возрастает с ростом угла φ, поскольку при этом уменьшается продольная жесткость ребристой конструкции.

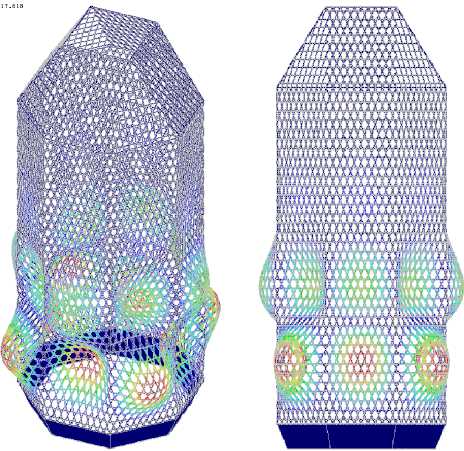

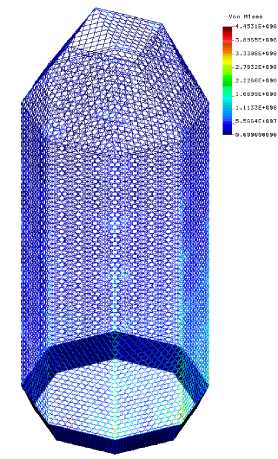

Если инерционную перегрузку увеличить вдвое (осевая – 4g, боковая – 2g), то и интенсивность напряжений увеличится в два раза. При этом значения напряжений Мизеса в модели с углом наклона спиральных ребер φ = 35º (рис. 18) почти достигнут предельно допустимых величин. Если же задать перегрузку в 3g по обоим направлениям, то эти значения превысят допустимые.

Рис. 14. Распределения напряжений в модели (φ = 20º) с первым вариантом направления боковой перегрузки

Fig. 14. Stress distributions in the model (φ = 20º) with the first variant of lateral overload direction

Рис. 15. Распределения напряжений в модели (φ = 20º) со вторым вариантом направления боковой перегрузки

Рис. 16. Распределения напряжений в модели (φ = 35º) с первым вариантом направления боковой перегрузки

Fig. 15. Stress distributions in the model (φ = 20º) with the second variant of lateral overload direction

Fig. 16. Stress distributions in models (φ = 35°) with the first observance of the overload limiting direction

Рис. 17. Распределения напряжений в модели (φ = 35º) со вторым вариантом направления боковой перегрузки

Fig. 17. Stress distributions in the model (φ = 35º) with the second variant of lateral overload direction

Понизить степень интенсивности опасных напряжений можно, усиливая мощность ребер в зоне локализации максимальных напряжений, например, подматывая спиральные ребра в нижней части сетчатой структуры. Однако в данном случае достаточно добавить дополнительные продольные ребра по линиям соединения граней центральной призмы (рис. 19). Величина максимальных напряжений снизится до приемлемых значений. Следует иметь в виду, что добавленные продольные ребра мощнее ребер основной сетки: высота поперечного сечения 30 мм, ширина – 6 мм. Общая масса продольных ребер – незначительная (1,331 кг) по сравнению с массой всего адаптера (171 кг).

Рис. 18. Распределения напряжений в модели (φ = 35º) с первым вариантом направления боковой перегрузки: слева – для осевой перегрузки 4g, для боковой перегрузки 2g, справа – для осевой перегрузки 3g, для боковой перегрузки 3g

Рис. 19. Распределения напряжений в модели с добавленными продольными ребрами

Fig. 18. Stress distributions in the model (φ = 35º) with the first variant of lateral overload direction: left for axial overload 4g, for lateral overload 2g, right for axial overload 3g, for lateral overload 3g

Fig. 19. Stress distributions in the model with added longitudinal ribs

Заключение

Результаты численного эксперимента продемонстрировали высокую чувствительность жесткости и напряженно-деформированного состояния, а также критических усилий адаптера космических аппаратов от значений проектных параметров сетчатой структуры композитной конструкции. Они также еще раз подтвердили необходимость проведения комплексного исследования на этапе проектирования анизогридных композитных силовых конструкций для определения оптимального сочетания многочисленных проектных параметров, которое для каждой новой миссии уникально, поскольку каждый раз соответствует разным характеристикам инерционного воздействия, определяемого массами космических аппаратов. В работе также показано, что в ряде случаев альтернативным вариантом оптимизации проектных параметров могут стать изменения конструктивной схемы сетчатой структуры, например, введением дополнительных ребер вертикальной ориентации.