Моделирование коррекции формы тонкостенного композитного рефлектора космического аппарата

Автор: Е. В. Москвичев

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Космическое приборостроение

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается регулируемый тонкостенный композитный рефлектор в составе малого космического аппарата. Рефлектор состоял из 6 одинаковых секторов, каждый из которых имел по 4 регулировочных узла в виде линейных актуаторов. Цель работы заключалась в оценке возможностей численного моделирования для обеспечения геометрической стабильности рефлектора путем коррекции его формы с помощью регулировочных узлов. Для этого были представлены две эскизные модели, соответствующие стадиям жизненного цикла конструкции. Модель формования применялась для проведения расчетов остаточных деформаций при изготовлении рефлектора в автоклаве. Модель орбитального полета рассчитывала температурные деформации рефлектора во времени от воздействия переменного потока солнечного излучения. Для каждой из моделей были проведены серии оптимизационных расчетов методом Нелдера-Мида. Расчеты позволили определить положения регулировочных узлов рефлектора, обеспечивающих минимальное значение среднеквадратичного отклонения отражающей поверхности от параболоида. Результаты расчетов показали, что найденные оптимальные регулировки позволяют существенно компенсировать деформации рефлектора и повысить его геометрическую стабильность как единовременно после формования, так и в зависимости от времени при орбитальном полете. Таким образом, представленная методология многовариантного численного анализа может быть перспективной для создания системы коррекции формы рефлектора на его основных жизненных стадиях.

Регулируемый рефлектор, космический аппарат, коррекция формы, актуатор, цифровой двойник

Короткий адрес: https://sciup.org/14132176

IDR: 14132176 | УДК: 629.78, 621.396.677.8

Текст статьи Моделирование коррекции формы тонкостенного композитного рефлектора космического аппарата

Развитие современных зеркальных антенн космических аппаратов (КА) следует по пути увеличения апертуры и рабочих частот при стремлении улучшить массовые характеристики. В связи с этим во многих перспективных конструкциях рефлекторов зеркальных антенн отражающая поверхность формируется посредством тонкостенной композитной оболочки. Такие рефлекторы по сравнению с широко применяемыми сетчатыми рефлекторами имеют значительный потенциал по обеспечению стабильности формы при сравнительно небольшой массе [1–3]. Однако максимальные показатели точности отражающей поверхности рефлектора могут быть достигнуты при условии стабильности его формы на всех стадиях жизненного цикла – изготовления,

сборки, наземной отработки и эксплуатации. Это определяет комплекс требований к конструкции, свойствам материалов, технологии производства, которые должны быть обоснованы путем междисциплинарного инженерного анализа.

Такой анализ традиционно выполняется методами цифрового моделирования. При этом среди современных средств создания цифровых моделей набирает популярность концепция цифрового двойника, которая позволяет решать задачи прогнозирования, контроля и управления конструкцией непрерывно на всех стадиях жизненного цикла [4]. Пример применения такой концепции к рефлектору зеркальной антенны малого КА был представлен автором ранее в работе [5].

На основе предложенной концепции в упомянутой работе рассматривался рефлектор, выполненный из тонкой композитной оболочки и оснащенный регулировочными узлами для коррекции формы. В качестве компонентов циф- рового двойника были выделены следующие модели, соответствующие характерным стадиям жизненного цикла конструкции:

-

• модель формования композитной оболочки;

-

• модель наземной отработки;

-

• модель орбитального полета.

Для каждой из моделей были сформулированы задачи численного расчета теплового воздействия на рефлектор, деформирования его композитной оболочки, а также задача нахождения оптимального положения регулировочных узлов для минимизации среднеквадратичного отклонения (СКО) отражающей поверхности.

Стоит отметить, что конструкции регулируемых рефлекторов являются не новыми и в значительной степени проработанными. К таким конструкциям, например, можно отнести системы активной оптики, применяемые на наземных и космических телескопах [6, 7]. Для рефлекторов прочих антенн также были разработаны перспективные способы регулировки, которые представлены в работах [8–19]. Однако необходимо принять во внимание, что искажение формы отражающей поверхности сложно прогнозировать, поскольку оно зависит от суммарного влияния производственных и эксплуатационных факторов, таких как режимы формования в автоклаве и тепловые режимы в космическом пространстве. Это обуславливает высокую сложность расчета оптимальных регулировок, которые в общем случае не являются постоянными величинами, а могут изменяться во времени на разных стадиях жизненного цикла рефлектора.

1. Описание модели

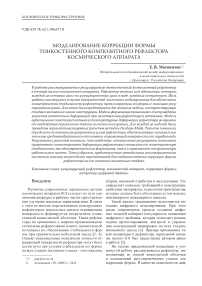

В данной работе была выполнена отработка эскизных моделей формования композитного рефлектора и его деформирования во время орбитального полета КА. Под эскизными моделями понимались модели с упрощенными геометрией, расчетной схемой и граничными условиями. Эскизные модели создавались на примере КА, представленного на рисунке 1. КА имел в составе

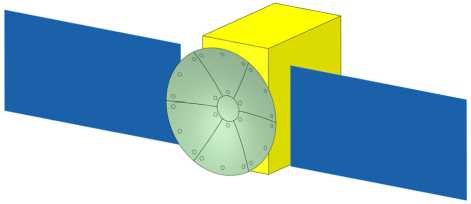

Рисунок 1. Космический аппарат с рефлектором из 6 секторов корпус в форме параллелепипеда, две солнечные панели и регулируемый рефлектор из тонкостенной композитной оболочки. Рефлектор состоял из 6 одинаковых и независимо деформируемых секторов, закрепленных на абсолютно жестком основании. Регулировка каждого сектора осуществлялась в 4 узлах с помощью линейных актуаторов. Актуаторы моделировались как линейное перемещение круглой площадки в определенном направлении (рисунок 2). Направления регулировки были выбраны эмпирически с учетом симметрии таким образом, чтобы обеспечить наиболее всестороннее деформирование сектора.

Для рассматриваемых моделей были проведены расчеты оптимальных положений регулировочных узлов путем многовариантного численного анализа. Критерием для оптимального положения являлась минимизация СКО рефлектора от параболоида. Оптимизация выполнялась методом Нелдера-Мида, который был интегрирован в CAE-систему ANSYS Workbench посредством подпрограмм на языке APDL (ANSYS Parametric Design Language).

2. Модель формования

Модель формования была выполнена с использованием модуля ANSYS Composite Cure Simulation, который имитирует процесс отверждения композиционного материала по заданному температурному режиму. Это позволяет смоделировать остаточные напряжения и деформации, которые возникают в композитной конструкции при ее изготовлении

Рисунок 2. Сектор рефлектора и регулировочные узлы

в автоклаве. Стоит отметить, что результаты расчета во многом зависят от применяемых моделей деформирования и отверждения композиционного материала, а также от множества параметров режима работы автоклава. Одно из исследований по данной тематике представлено в работе [20].

В данной же работе принималась встроенная в программный продукт модель композиционного материала, которая соответствовала би-аксиальной углеродной ткани с ортотропными механическими свойствами и эпоксидной смоле, описываемой автокаталитическим уравнением

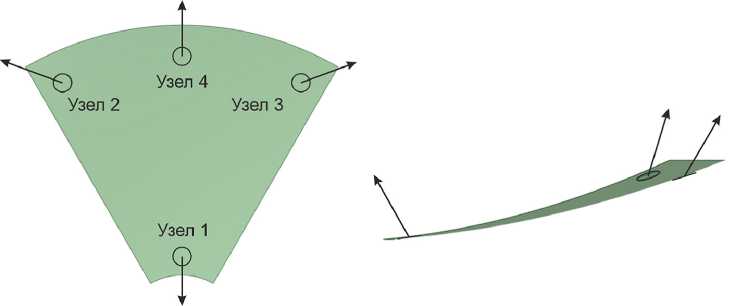

114 полимеризации [21]. Для одного сектора рефлектора симулировался режим отверждения, представленный на рисунке 3. Первый этап нагрева до 120 °C и выдержки соответствовал наполнению смолой, а второй этап нагрева до 180 °C – ее полимеризации.

Том 8

Из результатов моделирования следует, что остаточные деформации после формования приводят к существенному отклонению рефлектора от изначальной формы. Однако расчет оптимальной регулировки позволяет это компенсировать на этапе наземной отработки рефлектора и значительно уменьшить его СКО.

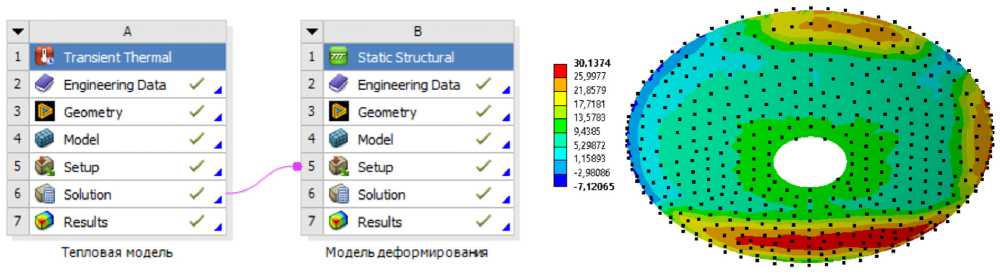

3. Модель орбитального полета

В модели орбитального полета был реализован последовательный расчет температурного поля рефлектора в составе КА и расчет его деформирования при регулировке в процессе движения по геостационарной орбите. Взаимосвязь тепловой модели и модели деформирования осуществлялась стандартными средствами ANSYS Workbench путем передачи температуры из узлов

Рисунок 3. Температурный режим процесса отверждения

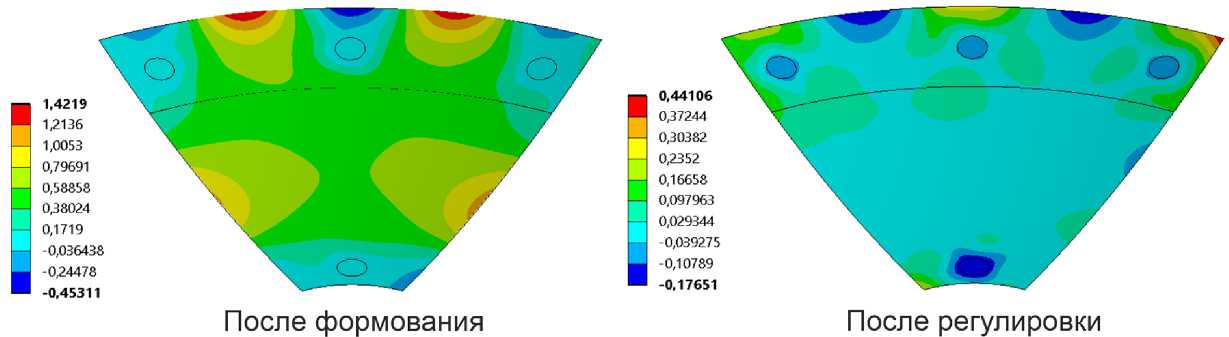

После этапа остывания на следующем шаге нагружения сектор рефлектора фиксировался на регулировочных узлах. При этом вследствие наличия остаточных деформаций после формования сектор терял исходную параболическую форму. Далее для компенсации остаточных деформаций методом Нелдера-Мида решалась задача нахождения оптимальных положений регулировочных узлов, соответствующих минимуму СКО. Рассчитанные поля отклонений поверхности сектора рефлектора от параболоида до и после оптимизации представлены на рисунке 4. СКО после формования составило 0,54 мм, а после регулировки – 0,06 мм.

одной расчетной сетки в другую методом интерполяции (рисунок 5). Данная процедура выполнялась для каждого временного шага движения КА, что позволяло рассчитать изменение СКО рефлектора в зависимости от времени.

При полете КА по геостационарной орбите направление потока солнечного излучения на его поверхности постоянно изменяется вследствие суточного вращения Земли. Это приводит к тому, что рефлектор периодически затеняется другими элементами КА или же полностью попадает в тень Земли в периоды весеннего и осеннего равноденствия. Изменения потока солнеч-

Рисунок 4. Отклонения поверхности сектора рефлектора от параболоида

Рисунок 5. Схема модели орбитального полета в ANSYS Workbench и узлы интерполяции температуры

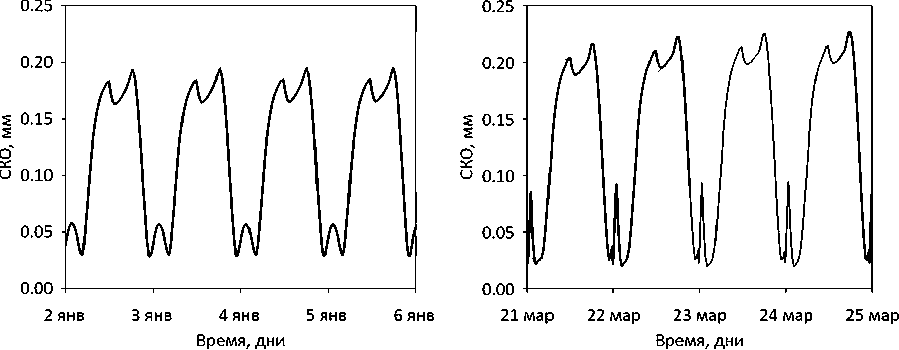

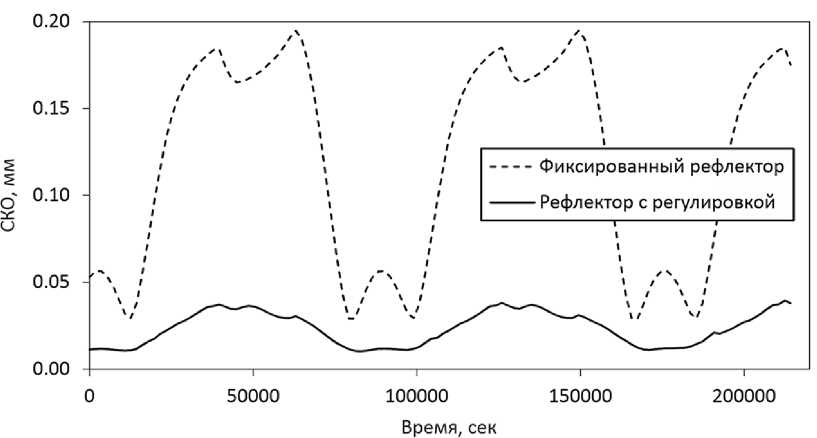

ного излучения, а также затенение рефлектора в модели учитывались с помощью специального радиационного модуля. Таким образом, температура рефлектора циклически изменялась в широком диапазоне, что приводило к его деформациям и существенному изменению СКО. Данный эффект продемонстрирован на рисунке 6 по результатам расчета разработанной модели орбитального полета в течение нескольких дней января и марта.

потребовало 120 × 40 × 6 = 28800 итераций. При этом каждая итерация представляла собой расчет конечно-элементной модели деформирования рефлектора. Это свидетельствует о высоких вычислительных затратах, которые требуются для решения подобных задач.

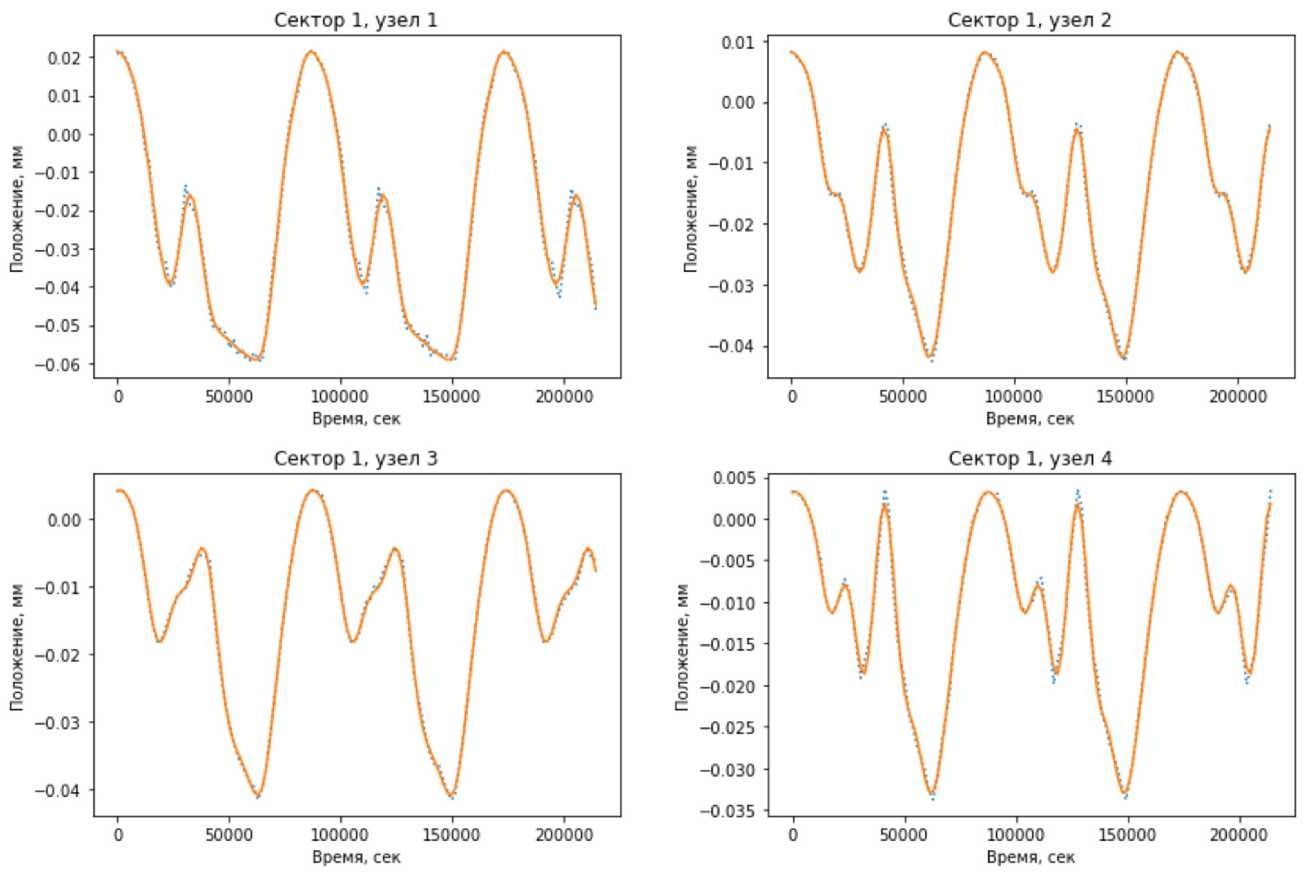

По результатам проведенных расчетов для каждого регулировочного узла в каждом из секторов рефлектора была получена зависимость его оптимального положения от времени в течение двух

Рисунок 6. Суточное изменение СКО рефлектора, мм

Для минимизации СКО с учетом его суточных колебаний была поставлена задача определения оптимальных положений регулировочных узлов рефлектора в зависимости от времени. Поскольку секторы рефлектора регулируются независимо друг от друга, то для каждого из 6 секторов проводилась отдельная серия модельных расчетов. В каждой серии рассматривался одинаковый временной период, равный 2,5 суткам, который разбивался на 120 интервалов длительностью 1800 секунд. Для каждого интервала методом Нелдера-Мида решалась оптимизационная задача минимизации СКО и нахождения соответствующего положения регулировочных узлов. Решение оптимизационной задачи требовало в среднем 40 итераций алгоритма на каждом временном интервале. Таким образом, полное решение задачи для всех секторов и всего периода 2,5 суток примерно циклов суточного вращения. Всего было получено 24 зависимости для 6 секторов. Зависимости для одного из секторов показаны на рисунке 7.

Данные зависимости непрерывны и имеют суточную периодичность аналогично суточному изменению СКО. Каждая из них была аппроксимирована тригонометрической функцией Фурье с периодом 86400 секунд. Данные функции были интегрированы в модель деформирования всего рефлектора для сравнительного расчета исходного СКО и СКО при оптимальном положении регулировочных узлов, меняющихся со временем. Результаты расчета показаны на рисунке 8.

Как видно из результатов, СКО регулируемого рефлектора существенно снизилось на всем рассмотренном временном периоде по сравнению с фиксированным рефлектором. Для фиксированного рефлектора среднее за сутки СКО составило

If ОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И технологии aesas

Том 8

Сектор 1, узел 1

Сектор 1, узел 2

50000 100000 150000 200000

Время, сек

0.01

0.00

-о 01

5 -0.02

| -0 03 -0.04

-0.05

-0.06

50000 100000 150000 200000

Время, сек

0.01

0.00

s -0.01

* -0.02 о

с

-0.03

-0 04

У

Сектор 1, узел 4

0.005

-0.005

-0010

-0.015

-0.020

-0.025

-0.030

-0.035

100000 150000

Время, сек

Сектор 1, узел 3

ООО

-0.01

-0.02

-0.04

100000 150000

Время, сек

Рисунок 7. Зависимости оптимальных положений регулировочных узлов от времени

Рисунок 8. Изменение СКО фиксированного рефлектора и рефлектора с регулировкой

0,12 мм, а для рефлектора с оптимальной регулировкой – 0,02 мм.

Таким образом, набор рассчитанных функций Фурье с соответствующими константами, которые определяют оптимальные положения узлов регулировки рефлектора во времени, может быть основой для создания автоматизированной системы коррекции формы рефлектора при орбитальном полете.

Заключение

Проведенный в работе численный анализ показывает, что проблема геометрической стабильности композитных тонкостенных рефлекторов достаточно сложна, но в качестве перспективного направления для ее решения возможно применение управляемой коррекции. Это подтверждается результатами проведенного автором многовариантного моделирования, которое показало существенное снижение СКО для регулируемого рефлектора. Для применения данного подхода в реальной конструкции необходимо проведение комплексных расчетных исследований с учетом множества конструктивных особенностей, которые в контексте данной работы остались не рассмотренными. Однако концептуально в работе было продемонстрировано, что применение современных средств цифрового моделирования делает доступными многовариантные и междисциплинарные расчеты для анализа множества производственных и эксплуатационных факторов. Их взаимное сочетание может быть учтено на основе таких концепций, как «цифровой двойник» с перспективой создания сложных автоматизированных систем управления геометрической стабильностью рефлектора на всех жизненных стадиях конструкции.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России для Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий.

Список литературы Моделирование коррекции формы тонкостенного композитного рефлектора космического аппарата

- Дуань Б. Большие развертываемые космические антенны (БРКА) – Подробное описание // Китайский журнал электроники. 2020. Т. 29. № 1. С. 1–15. DOI 10.1049/cje.2019.09.001

- Тайгин В. Б., Лопатин А. В. Разработка зеркальной антенны космического аппарата с ультралегким высокоточным размеростабильным рефлектором // Космические аппараты и технологии. 2019. Т. 3. № 3. С. 121–131. DOI 10.26732/2618-7957-2019-3-121-131

- Ланг М., Байер Х., Эрнст Т. Высокоточные тонкостенные рефлекторы – концепции конструкции, оптимизация конструкции и методы коррекции формы, Материалы Европейской конференции по конструкциям космических аппаратов, материалам и механическим испытаниям, Нордвейк, Нидерланды, 2005.

- Ходж Дж. Проектирование модельно-ориентированных систем (ПМОС) Подход к проектированию и оптимизации антенных систем с фазированной решеткой [Электронный ресурс] // Phoenix Integration: [сайт]. [2020]. URL: https://www.phoenix-int.com/wp-content/uploads/2020/08/MC_Presentation?2020-Final?1.pdf (дата обращения: 26.04.2024).

- Москвичев Е. В. Концепция цифрового двойника рефлектора антенны космического аппарата // Распределенные информационно-вычислительные ресурсы (DICR?2022): Сборник трудов XVIII Российской конференции с международным участием, Новосибирск, 05–08 декабря 2022 г. Новосибирск: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий», 2022. С. 186–189. DOI: 10.25743/DIR.2022.10.76.031

- Преумонт А., Алалуф Д., Ван К., Родригес Г. Адаптивные тонкостенные рефлекторы для будущих космических телескопов, ECSSMET 2016–14 Европейская конференция по конструкциям космических аппаратов, материалам и механическим испытаниям, 2016.

- Барто А., Эктон Д. С., Финли П., Галлахер Б., Харди Б., Найт Дж.С., Лайтси П. Применение и отказоустойчивость актуаторов оптических элементов зеркала космического телескопа Джеймса Уэбба // SPIE Астрономические телескопы + приборы. 2012. Т. 8442. DOI 10.1117/12.924596

- Ажевский Я. А., Просунцов П. В. Использование активной системы терморегулирования для создания рефлектора антенного комплекса космического базирования // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2022. № 4. С. 87–96. DOI 10.18698/0536-1044-2022-4-87-96

- Нильсен К. Дж.Г., Тиан Д., Ван К., Преумонт А. Адаптивные развертываемые рефлекторы с тонкой сферической оболочкой // Актуаторы. 2022. Т. 11. № 7. DOI 10.3390/act11070198

- Кабанов С. А., Митин Ф. В. Оптимальное управление пьезоактюатором для настройки радиоотражающего сетеполотна космического рефлектора // Изв. вузов. Приборостроение. 2021. Т. 64. № 3. С. 183–191. DOI 10.17586/0021-3454-2021-64-3-183-191

- Сато Й., Фуруя Х., Когисо Н. Специальная коррекция режима ошибки для деформируемого рефлектора путем одновременной оптимизации конструкции и актуатора // Журнал космических аппаратов и ракет. 2020. Т. 57. № 4. С. 728–739. DOI 10.2514/1.A34480

- Тайгин В. Б., Лопатин А. В. Метод обеспечения высокой точности формы рефлекторов зеркальных антенн космических аппаратов // Космические аппараты и технологии. 2019. Т. 3. № 4. С. 200–208. DOI 10.26732/2618-7957-2019-4-200-208

- Лу Ю. Ф., Юэ Х. Х., Дэн З. Ц., Цзоу Х. С. Адаптивное управление формой при температурном деформировании мембранного зеркала с плоскими ПВДФ актуаторами // Китайский журнал машиностроения. 2018. Т. 31. DOI 10.1186/s10033-018-0212-y

- Шао С., Сун С., Сюй М., Цзян В. Механически реконфигурируемый отражатель для будущего применения в умной космической антенне // Умные материалы и конструкции. 2018. Т. 27. № 9. DOI 10.1088/1361-665x/aad480

- Гото К., Сакамото Х., Инагаки А., Танака Х., Ишимура К., Окума М. Проектирование актуатора для космического умного рефлектора для уменьшения температурных деформаций // Труды Японского общества аэронавтики и космических наук, аэрокосмических технологий. Япония. 2016. Т. 14. № 30. С. 25–31. DOI 10.2322/tastj.14.pc_25

- Рябов К. В., Федотов О. В., Филимонов В. Н. Разработка и исследование актуатора для радиотелескопа с активным рефлектором // Вестник машиностроения. 2014. № 6. С. 14–20.

- Хилл Дж., Ван К. В., Фанг Х. Достижения в методологиях управления поверхностью гибких космических рефлекторов // Журнал космических аппаратов и ракет. 2013. Т. 50. № 4. С. 816–828. DOI 10.2514/1.A32231

- Кабрия Л., Гарсия Х. А., Гутьеррес-Риос Х., Тейзон А., Вассалло Дж. Активные рефлекторы: возможные решения на основе решеток и отражателей Френеля // Международный журнал антенн и распространения радиоволн. 2009. Т. 2009. DOI 10.1155/2009/653952

- Фанг Х., Им Э., Кихано У. О., Ван К. В., Хилл Дж., Мур Дж., Пирсон Дж., Луи К., Джут Ф. Высокоточное адаптивное управление поверхностью большого рефлектора, Конференция по технологиям наук о Земле 2008, США, 2008.

- Бердникова Н. А., Белов О. А., Лопатин А. В. Исследование и оптимизация режима изготовления высокоточного композитного рефлектора антенны космического аппарата // Космические аппараты и технологии. 2019. Т. 3. № 2. С. 59–72. DOI 10.26732/2618-7957-2019-2-59-72

- Джон М., Нама С., Д’Антрасси Н., Вустенхаген С., Кромбхольц А., Шлимпер Р. Моделирование процесса прессования препрега с использованием ANSYS Composite Cure Simulation (ACCS), Конференция CADFEM по моделированию в ANSYS, 2017.