Моделирование полета пассажирского самолета в вихревом следе

Автор: Свириденко Ю.Н., Щеглов А.С., Назаров А.М., Попкова Н.Б., Алексеев М.О., Кудров М.А.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 4 (48) т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается математическая модель полета пассажирского самолета в вихревом следе, позволяющая проводить испытания на пилотажных стендах в режиме реального времени. Отдельно рассматриваются возможности обеспечения требуемого уровня быстродействия программы.

Турбулентность, вихревой след, аэродинамические нагрузки, панельный метод

Короткий адрес: https://sciup.org/142229691

IDR: 142229691 | УДК: 532.527:

Текст научной статьи Моделирование полета пассажирского самолета в вихревом следе

В последнее время наблюдается рост трафика, воздушных перевозок. Для увеличения пропускной способности вводят дополнительные эшелоны с уменьшенным расстоянием по высоте. В совокупности с увеличением среднего веса, самолета, это делает моделирование попадания пассажирского самолета, в турбулентный след другого тяжелого самолета, весьма, актуальной проблемой. Неправильное поведение летчика в данной ситуации может повлечь неприятные последствия, вплоть до аварии. Создание математических моделей движения самолета в спутной турбулентности и отработка их летчиками на пилотажных стендах является востребованной задачей.

2. Физическое описание спутного следа за крупным самолетом

Время существования вихревго следа, за. самолетом-генератором зависит от его размаха. L и степени турбулентности атмосферы q. Чем больше его вес G, тем дольше существует порождаемый им вихревой след. Чем выше q, тем быстрее происходит диссипация вихревого следа, и тем меньше время его жизни. В крейсерском режиме полета, эволюция вихревого следа за самолетом претерпевает три стадии:

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2020

1) Слияние одинаково закрученных вихрей, сбегающих с крыла, в два слабоизогнутых вихревых жгута.

2) Изменение вихревыми жгутами своей формы из-за длинноволновых синусоидальных возмущений. Амплитуда возмущений при удалении от самолета растет. После этого происходит пересечение вихрей и образование вихревых колец.

3) Разрушение вихревых колец и их полная диссипация. Вихревой след представляет опасность для другого самолета только до этапа разрушения вихревых колец.

3. Математическая модель вихревого следа

На рис. 1 изображены вихревые жгуты за самолетом-генератором, летящим вдоль оси ОХ со скоростью V. Начало системы координат совпадает с центром масс самолета-генератора.

Рис. 1. Вихревые нити за самолетом в системе координат OXYZ

В данной работе была использована двухвихревая модель с учетом собранных статистических данных и основанная на законе сохранения момента импульса [2].

На расстоянии около 10 размахов от самолета-генератора вихревой след представляет собой два вихревых жгута, интенсивность которых можно оценить по формуле

Г

G

0 = IVb

а расстояние между ними b ~ 4L.

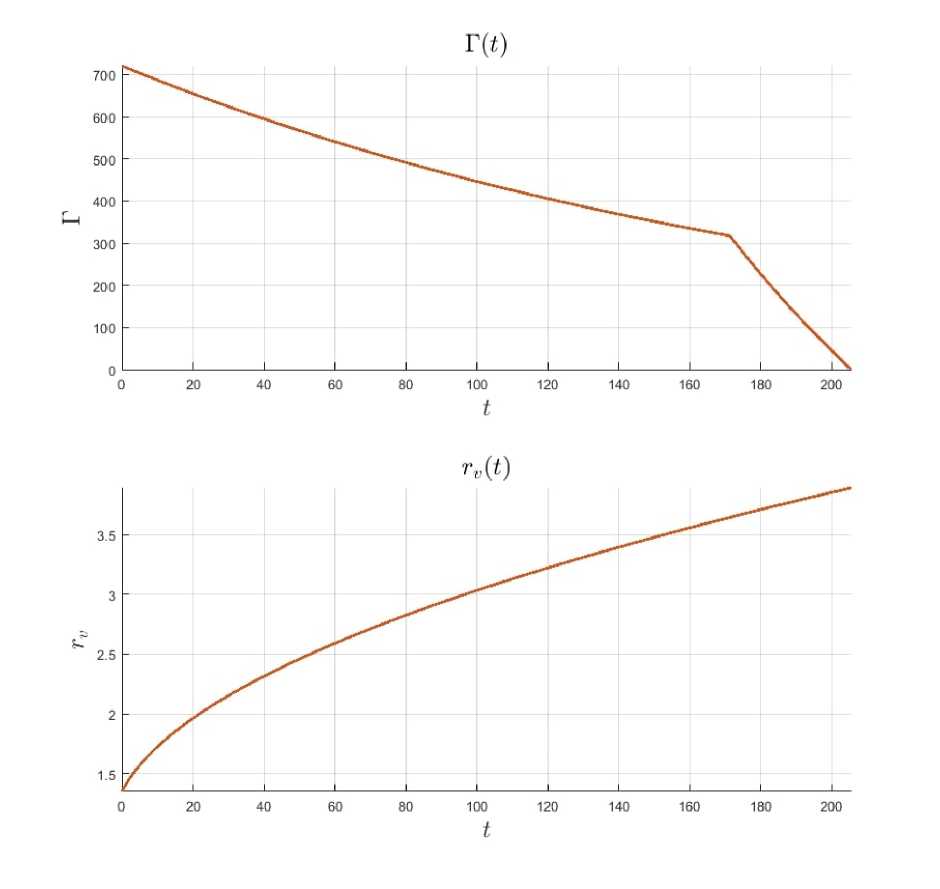

Согласно имеющимся экспериментальным данным, циркуляция вихревых жгутов уменьшается при удалении от самолета-генератора, что связано в первую очередь с диссипацией энергии. Для изменения циркуляции вихревых жгутов r(t) и размера ядра Гу(t) используется двухфазная модель диффузии вихря в турбулентной атмосфере:

r(t) =

(Го exp(-£), t < tSF, t E [tSF, 1.2tSF],

1Г0 exp(-^ДЩ)(1 - L2tSF—SF)> rv (t) = 1 + 0.35Д1 + 0.327t, где tS F = TSF • 2р^2 - момент времени переключения медленной фазы изменения циркуляции на быструю, TSF Е [2,8] - безразмерный показатель степени турбулентности атмосферы, t = ^7. Зависимость циркуляции Г и радиуса ту вихревых жгутов от времени приведены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость циркуляции Г и радиуса ту вихревых нитей от времени

Инженерная модель опускания нитей по высоте может быть принята следующей:

dAy — r(t)b dt 2л(Ь2 + т2)‘

Поле скорости, индуцируемое вихревым жгутом в каждой из контрольных точек, вычисляется посредством разбиения вихря на отрезки.

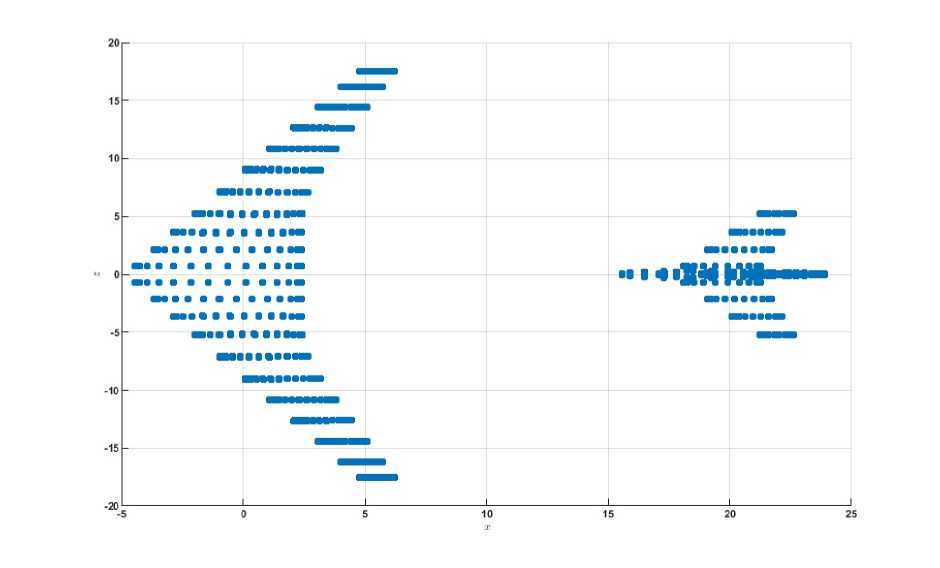

4. Модель вычисления дополнительных аэродинамических нагрузок

Дополнительные аэродинамические нагрузки, действующие на самолет, учитываются в модели динамики самолета как линейные добавки к основным нагрузкам путем умножения возмущенных скоростей на матрицы влияния. Для определения дополнительных сил и моментов от вихревых жгутов используется панельный метод. Поверхность самолета разбита на Np ~ 1000 панелей так, что в центре каждой панели находится контрольная точка. Проводится расчет аэродинамических сил и моментов, действующих на самолет в крейсерском полете при единичных возмущениях проекций скорости в каждой контрольной точке и формируются матрицы Ai, A2, A3 размерностей Np х 6 [1]. Введем матрицу компонент скорости, индуцируемой вихревыми жгутами, в каждой из контрольных точек V(Кг), г € [1,Ур]. Тогда коэффициенты аэродинамических сил и моментов вычисляются путем матричного произведения: Расположение контрольных точек панельной конфигурации самолета представлено на рис. 3.

Рис. 3. Контрольные точки панельной конфигурации самолета.

5. Алгоритмическая реализация модели вихревого следа

Высокое быстродействие описанного метода, обеспечивается двумя факторами:

-

• форма вихревых жгутов может быть посчитана однократно до моделирования на пилотажном стенде (литература, ссылка. [1]);

-

• матрицы A i, A 2, A 3 могут быть посчитаны также однократно до моделирования на пилотажном стенде.

Исходными данными для проведения моделирования являются:

-

• форма правого и левого вихревых жгутов: д,р(ж),упР(ж) и гл(ж),ул(ж) в связанной с самолетом-генератором системе координат;

-

• матрицы A i, A 2, A 3:

^

-

• контрольные точки К второго самолета в связанной с ним системе координат;

-

• скорости самолетов, параметры атмосферы, высота полета и начальное угловое положение второго самолета, в земной системе координат.

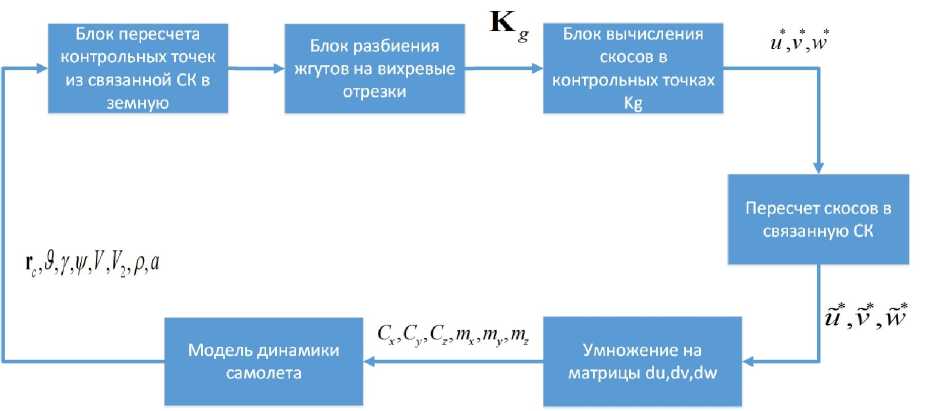

Одна итерация моделирования полета самолета в вихревом следе состоит из выполнения следующих операций:

1. Перевод контрольных точек из связанной системы координат в земную.

2. Разбиение вихревых нитей на вихревые отрезки и расчет параметров вихревого следа.

3. Вычисление матриц скосов от вихревых нитей во всех контрольных точках.

4. Перевод векторов индуцированных скоростей из земной системы координат в связанную со вторым самолетом систему координат.

5. Вычисление дополнительных аэродинамических сил, моментов и отсылка их в модель динамики самолета.

6. Получение из модели динамики самолета новых значений координат самолета гс, $,^Щ и его скорости V2.

2. Разбиение вихревых нитей на. отрезки.

6. Возможности повышения производительности программного компонента

Структурная схема алгоритма приведена на рис. 4.

Рис. 4. Структурная схема, алгоритма.

Разберем более подробно отдельные операции алгоритма:

Разбиение производится со сгущением вблизи центра, второго самолета, так как влияние вихревых отрезков убывает с ростом расстояния до точки вычисления скорости. Ввиду ограничения на время выполнения программы количество вихревых отрезков приходится ограничить в ущерб точности. В качестве максимально допустимого размера вихревого отрезка был принят d min = 0.56.

Одним из определяющих требований к реализации математической модели является быстродействие, необходимое для проведения моделирования в режиме реального времени на пилотажном стенде. А именно, время моделирования одной итерации расчета tan должно составлять не более 0.02 с. Указанное быстродействие должно достигаться без ущерба, точности моделирования, которое зависит от количества, участвующих в разбиении вихревых отрезков Щ. Несмотря на быстродействие выбранного метода вычисления дополнительных аэродинамических нагрузок, необходимо все же принять дополнительные меры по увеличению быстродействия программы. Были предложены следующие способы повышения быстродействия:

1. Реализация алгоритма на языке С (за исключением модели динамики самолета, которая реализована в Matlab Simulink);

2. Параллельное выполнение ресурсозатратных операций:

2.1. Матричное умножение при вычислении дополнительных нагрузок;

2.2. Перевод скосов и контрольных точек из одной системы координат в другую;

2.3. Вычисление индуцируемых вихревыми нитями скоростей.

7. Результаты моделирования

Ny подбирается максимально возможпым. удовлетворяющим требовашпо т < 0.02 с (как правило, Ny ~ 50).

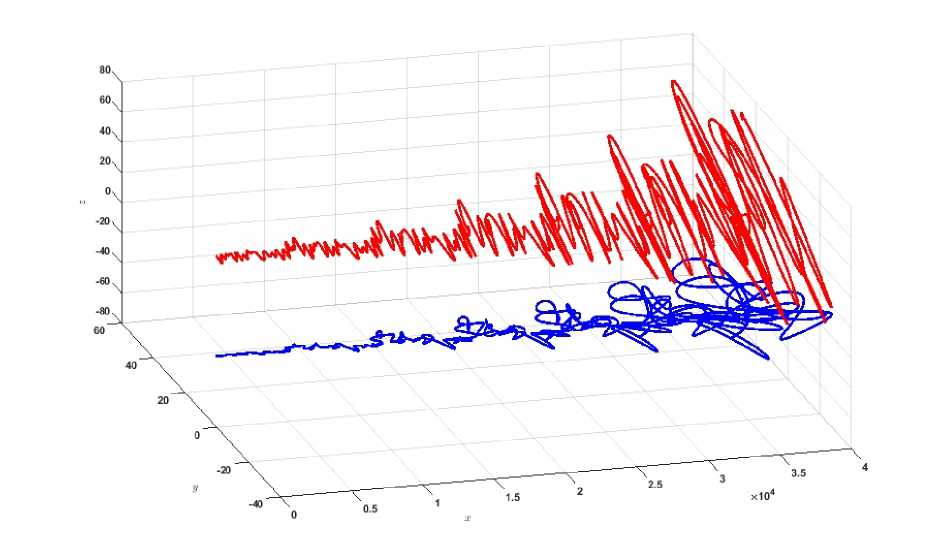

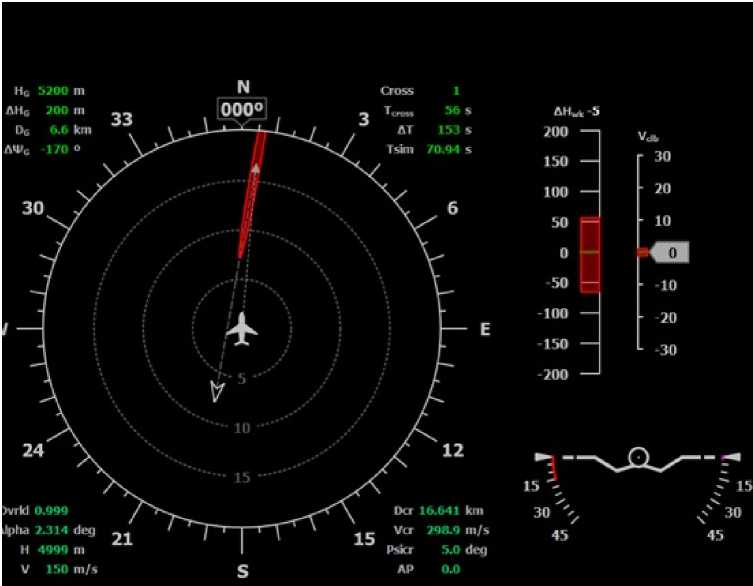

На основе приведенного выше алгоритма был разработан программный компонент на языке С, выполняющий расчет дополнительных аэродинамических нагрузок при попадании самолета в спутную турбулентность. Был проведен ряд расчетов для типовых случаев попадания самолета в спутный след. На рис. 5 приведен случай встречного движения самолета и самолета-генератора под углом курса в 10°.

Рис. 5. Встречный курс под 10°

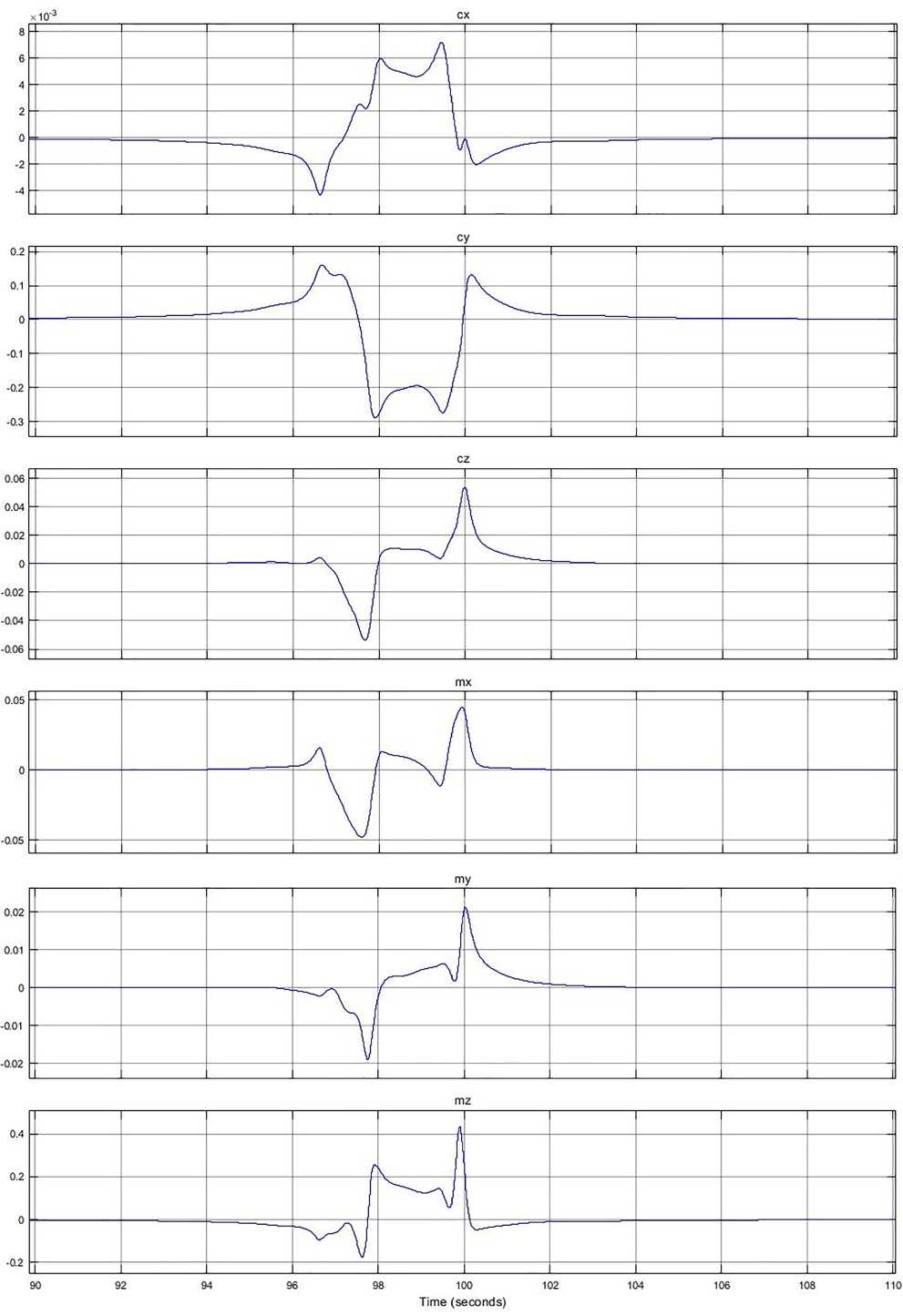

На рис. 6 приведены результаты расчета дополнительных аэродинамических нагрузок, возникших при попадании самолета в спутный след. Попадание в след было произведено приблизительно на 100 с от начала моделирования.

Для данного случая использовался следующий режим: высота 5 км, скорость 150 м/с, самолет-генератор следа - типа А380. Второй самолет - типа МС-21, скорость 150 м/с. Попадание самолета в след происходит на расстоянии 15 км за А380.

Рис. 6. Результаты расчета дополнительных аэродинамических нагрузок

8. Благодарности

Данная работа выполнена в рамках Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии от 2019 г. № 05.628.21.0013, заключённому между Министерством науки и высшего образования РФ и ФГУП «ЦАРИ» на выполнение работы по теме «Полунатурное моделирование критических режимов полета пассажирского самолета и рисков, обусловленных человеческим фактором», шифр «SAFEMODE».

Список литературы Моделирование полета пассажирского самолета в вихревом следе

- Гайфуллин А.М. Вихревые течения. Москва: Наука, 2015.

- Инешин Ю.Л, Свириденко Ю.Н. Применение панельного метода с симметризацией особенностей к расчету обтекания самолета с учетом влияния струй двигателей // Труды ЦАГИ. 1996. Вып. 2622. С. 41-53.

- Гайфуллин А.М. Уравнения нарастания возмущений в следе за самолетом // Изв. РАН. МЖГ. 2001. № 3. С. 122-132.

- Gaifullin A.M., Animitsa O.V., Bosnyakov I.S., Kuzmin P.V., Sviridenko Yu.N., Suprunenko S.N., Khairullin K.G. Modeling of Aircraft Flight Through the Wake Vortex // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2019. V. 60, N 2. P. 314-322.