Моделирование потребительского спроса на продукты питания в России

Автор: Строков А.С.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Динамика доходов и уровня жизни населения

Статья в выпуске: 7 (185), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируются последствия продовольственного кризиса 2007–2008 гг. и мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. на потребление продуктов питания в России. Представлена авторская разновидность модели AIDS, с помощью которой оцениваются эластичности спроса по цене и расходам на хлеб, мясо и молоко. Выявлено, что спрос на мясо более чувствителен к изменению цен, нежели к изменению расходов на питание. Для хлеба ситуация прямо противоположная. Результаты расчетов по молоку показали плохую значимость t-статистики и не поддаются интерпретации.

Потребительский спрос, моделирование, продовольственная безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/143181993

IDR: 143181993

Текст научной статьи Моделирование потребительского спроса на продукты питания в России

В рамках исследования проблем продовольственной безопасности России необходимо изучать изменения потребительского спроса на продукты питания. Анализ факторов, влияющих на изменения потребительской корзины россиян, позволит выявить закономерности развития потребительского спроса на продукты питания в кризисные годы – 2008–2010 гг. Особенно это касается оценки влияния доходов и расходов на потребление, а также изучение динамики цен на основные продукты и вычисление эластичностей спроса. Тем самым, можно понять, насколько чувствительным был спрос к изменениям цен и расходов на питания в кризисные годы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В отечественной научной литературе преобладает значительная напряженность при разработке тем, касающихся продовольственной безопасности России. Доминирует точка зрения, что Россия «теряет» или «уже потеряла» свою продовольственную безопасность, особенно, если это касается мясного рынка, так как до сих пор доля импортного мяса в ресурсах составляет 25%2. Также вызывает опасение рост импорта молока молочных продуктов: с 12% в 2000 г. до 19% в 2012 г. Отдельные статьи касаются проблем качества продукции. И здесь возникают вопросы не только к импорту, но и к товарам, имеющим российское происхождение.

Между тем, нам интересны различные количественные оценки изучения проблем продовольственной безопасности. В последнее время появилось ряд работ, показывающие результаты моделирования различных аспектов ПБ.

В работе Даухарина Ж.К. [1, с. 98–102] используются методы теории игр, и построена кооперативная модель, которая позволяет найти параметры продовольственного рынка, которые обеспечивают оптимальные условия для всех его субъектов. Для построения модели использовались данные о потреблении, ценах и объемах ввоза хлеба и мяса в России и Казахстане в 2000 и 2004 гг. Модель показывает, как две страны могут согласовывать взаимовыгодные объемы поставок продовольствия.

Тарановым П.М. и Панасюком А.С. [2, с. 91–95] разработана методика двухкритериального анализа состояния продовольственного рынка с учетом показателей продовольственной безопасности и конкурентоспособности сельхозпродукции, позволяющая на основе метода графической интерпретации кластеризировать виды продовольственной продукции. Межстрановой компаративный анализ конкурентоспособности агропродовольственного рынка России выявил следующие противоречия: сельское хозяйство России, обладающее высокой обеспеченностью ресурсами, производит продукцию, которая в целом является неконкурентоспособной не только на мировом, но и на внутреннем рынке. Россия не может обеспечить минимальные критерии продовольственной безопасности, что свидетельствует о низкой эффективности аграрной политики.

Другим инструментом оценки последствий тех или иных мер агропродовольственной политики может быть система моделей частичного равновесия AGLINK-COSIMO [3, с. 84–85]. На примере рынка свинины Абрамов А.А. проводил анализ влияния изменения объема квот на импорт продукции. Автор показал, что рост квот будет способствовать увеличению импорта, который приведет к снижению цены отечественного производителя, тем самым, способствуя сокращению производства свинины в России. Данный результат является актуальным в свете вступления России в ВТО.

Относительно оценки последствий вступления России в ВТО можно выделить статью Ушачева И.Г., Серкова А.Ф., Сиптица С.О., Чекалина В.С., Тарасова В.И. [4, с. 5–10]. Авторы отмечают, что при сопоставлении прогнозов по сценариям «с присоединением к ВТО» и проекта Госпрограммы на 2013–2020 гг. расчеты показывают, что рост производства продукции сельского хозяйства в целом в совокупности за 8 лет ее реализации замедлится с 21% до 14%, что эквивалентно недополучению 1 трлн руб. валовой продукции в ценах 2010 г., или в среднем по 125 млрд руб. ежегодно. Это может привести к срыву достижения пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности к 2020 г. В частности, вместо предусмотренной Госпрограммой доли отечественного мяса на внутреннем рынке в размере 88% по согласованным с ВТО условиям Россия сможет достичь лишь 73,7%, что на 11,3 процентных пункта ниже порогового значения Доктрины. Удельный вес отечественного молока и моло-копродуктов, несмотря на рост их производства к 2020 г., составит лишь 87,5%, что на 2,5 процентных пункта ниже порогового значения. Результаты получены с помощью разнообразных инструментов: моделей ФАО – ОЭСР, моделей институтов отделения экономики и земельных отношений при Рос-сельхозакадемии, а также с использованием экспертных оценок.

Зарубежные разработки также позволяют изучить различные аспекты продовольственной безопасности. В августе 2012 г. в National Bureau of Economic Research (NBER) вышел сборник статей, посвященный проблеме волатильности цен на агропродовольственных рынках в 2007–2008 гг. [5]. В нем раскрываются проблемы роста цен не только через призму дисбаланса спроса и предложения на различных мировых сельскохозяйственных рынках, но через влияние нефтяного рынка, рынка биотоплива; изучены проблемы запасов продовольствия, а также роль спекулятивных факторов на товарных биржах. Кроме того, уделено внимание внешнеторговой политике разных стран и как в конечном итоге рост цен повлиял на доходы и уровень потребления в наиболее бедных и слабозащищенных регионах мира. В работах используются как сравнительно простые модели спроса и предложения или модели с максимизирующей функцией прибыли, так и более сложные:

-

- модель влияния климатических факторов на урожайность [5];

-

- анализ авторегрессии с помощью векторной модели корректировки ошибок VECM [5];

-

- модель оценки влияния изменения запасов на производство пшеницы [5];

-

- модель оценки благосостояния и др. [5].

В нашей работе мы также уделяем пристальное внимание мировому продовольственному кризису 2007–2008 гг. Нас интересует, как это отразилось на России, и как рост цен повлиял на потребление и на бюджеты домашних хозяйств. Методика, используемая в данном исследовании, является продолжением работ по использованию модели «почти идеальной системы спроса» AIDS [6, с. 312–326] для оценки потребительского спроса на продовольственные товары в России. В частности, такие исследования проводились на базе данных по домашним хозяйствам России за 1996 г. [7] и данных обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ Росстата) за 1999–2004 гг. [8]. Однако имеются два существенных отличия между представленной ниже методикой и вышеназванными исследованиями:

-

1. Мы не ставили задачу оценки полной системы потребительского спроса на все продовольственные товары, поэтому наша модель не является AIDS в чистом виде, а лишь ее частью. Нам необходимо выявить, как в кризисные годы менялась эластичность спроса на наиболее важные (пусть это и субъективный выбор) товары продовольственной корзины россиян: хлеб, молоко, мясо.

-

2. В модели, представленной ниже, использовались агрегированные данные по регионам РФ, что значительно снизило количество наблюдений – 79. Обычно в полной системе AIDS используются данные по отдельным домашним хозяйствам, и количество наблюдений находится в диапазоне 2000–4000 единиц.

В конечном счете, мы надеемся получить некоторые оценки последствий мирового продовольственного и финансового кризисов 2007–2008 гг., что позволит выявить риски для продовольственной безопасности России. Но прежде чем приступить к моделированию, проанализируем некоторые важные тенденции на продовольственном рынке России за последние годы с помощью данных по обследованию домашних хозяйств (ОБДХ Росстата).

АНАЛИТИКА

По данным ФАО, «в июне 2008 г. цены на основные продовольственные товары достигли на мировых рынках наивысшего уровня за последние 30 лет, что поставило под угрозу продовольственную безопасность малоимущих слоев населения во всем мире. В 2007 и 2008 гг. вследствие стремительного роста цен на продовольствие число людей, страдающих от хронического голода, увеличилось на 115 миллионов» [9, с. 4–6]. Это является основанием, для того чтобы охарактеризовать данные процессы, как продовольственный кризис.

В таблице 1 даны темпы роста среднегодовых цен на продукты питания для членов домашних хозяйств в России. Жирным шрифтом отмечены наиболее серьезные, на наш взгляд, случаи увеличения цен. Как видно, наибольшее количество приходится на 2008 г., когда в мире уже «бушевал» продовольственный кризис и начинался финансовый кризис. Существенный рост на картофель и хлеб в 2010–2011 гг. явился следствием засухи 2010 г., когда валовой сбор картофеля и зерна был ниже урожая 2009 г. на 40%.

В таблице 1 зафиксировано много случаев снижения реальных цен, то есть когда темпы роста менее 100%. Мы не будем на них подробно останавливаться, но отметим, что, учитывая специфику методики расчетов цен для ОБДХ, снижение цен не обязательно является отражением сокращения потребительских цен на продукты питания. Цены в базе данных ОБХ являются средними по группе товаров, так что, возможно, это снижение реальных цен свидетельствует о переходе потребителей на более дешевые товары в данной продуктовой группе.

По данным Росстата, за период 2000–2007 гг. среднегодовые темпы роста доходов россиян были 12–13% в год в реальном выражении. С кризисом темпы роста резко сократились: в 2008 г. доходы выросли на 3,8%, а в 2009 г. – только на 1% в реальном выражении. Снижение темпов роста доходов россиян отразилось и на их расходах. Таким образом, финансовый кризис действительно «ударил» по доходам населения, что не могло не отразиться на расходах и предпочтениях.

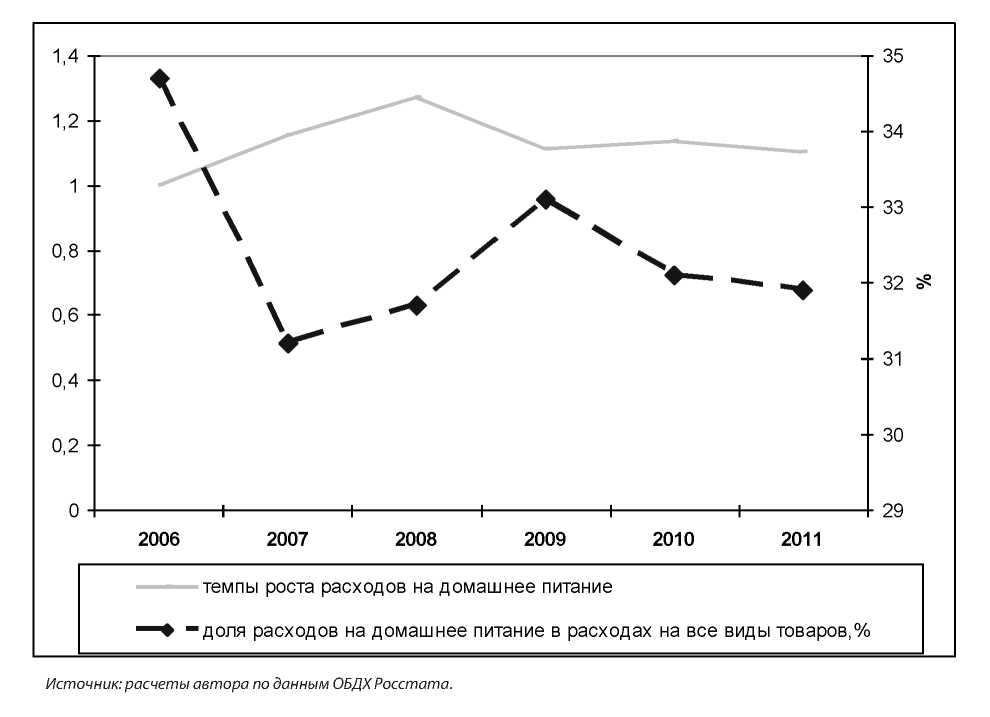

На рисунке 1 показано, как менялись расходы на питание в домашних хозяйствах России за исследуемый период. Так как в 2008 г. был зафиксирован наиболее существенный рост цен на продукты питания, это отразилось и на расходах домашних хозяйств. Наиболее значительное увеличение расходов на домашнее питание было в 2008 г. – они достигли уровня 32% от расходов на все товары. Отметим, что темпы роста расходов на домашнее

Таблица 1

Темпы роста среднегодовых цен на продукты питания для членов домашних хозяйств в России (в ценах 2006 г.), %

|

Наименование продукции* |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Хлеб |

108 |

121 |

101 |

99 |

110 |

|

Картофель |

97 |

117 |

92 |

116 |

115 |

|

Овощи и бахчи |

104 |

107 |

97 |

105 |

98 |

|

Фрукты и ягоды |

99 |

107 |

102 |

99 |

100 |

|

Мясо |

98 |

106 |

106 |

99 |

101 |

|

Молоко |

107 |

117 |

97 |

105 |

106 |

|

Яйца |

107 |

109 |

92 |

97 |

99 |

|

Рыба |

102 |

114 |

104 |

99 |

103 |

|

Сахар |

96 |

112 |

111 |

110 |

106 |

|

Масло растительное |

104 |

139 |

80 |

94 |

117 |

Источник: расчеты автора по данным ОБДХ Росстата.

*Примечания: здесь и далее даны сокращенные наименования продуктовых групп. Под хлебом подразумеваются различные мучные продукты: хлеб, хлебопродукты, крупы, макаронные изделия. В группу мяса входят мясо и мясопродукты. Молоко – это молоко и молочные продукты (масло сливочное, сыр, творог, кефир, йогурты и т. п.). Рыба – это рыба, рыбопродукты и морепродукты. Сахар включает в себя и кондитерские изделия. В базе данных ОБДХ показатели по данным продуктам даны с учетом пересчета всех входящих в группу товаров к основному товару в конкретной группе.

питание снизились после кризисного 2008 г. (с 1,27 до 1,11) и с тех пор существенно не росли.

Снижение доли расходов на продукты питания в бюджетах домашних хозяйств в 2007 г. является отражением тенденций 2000-х гг. В середине 1990-х гг. в среднем население России тратило около 50% своих бюджетов на покупку продуктов питания [7, с. 14]. Но с начала 2000-х гг. с ростом доходов за 7 лет показатель сократился до уровня 32% (см. рис. 1). Рост доли расходов на домашнее питание также начался в кризисном 2008 г., но после 2009 г вновь стал сокращаться.

Нам важно отметить, что принципиально тренды потребления продуктов питания в кризисные годы не изменились. Проанализировав таблицу 2 можно сделать следующие выводы. За исследуемый период потребление росло по многим видам продукции: овощи и бахчи, фрукты и ягоды, молоко, яйца, рыба, мясо. Потребление сахара колебалось около значений показателя в 31–32 кг в год, а потребление масла растительного – около 11 кг в год. Наиболее существенно снизилось потребление картофеля и хлеба. Это связано с эффектом замещения. Подобные наблюдения делались во многих развитых странах, например, в США: рост доходов сопровождается ростом расходов на более дорогие и полезные продукты питания (мясо, фрукты и ягоды, овощи, молочные продукты), и при этом люди отказываются от больших объемов потребления хлеба и хлебопродуктов, картофеля [10, с. 6–8]. В 1960–1970 гг. в СССР также происходили подобные процессы [11, с. 58–59].

В таблице 3 показаны доли различных товаров в продовольственных бюджетах домашних хозяйств. Наиболее значительные доли расходов приходятся на мясо, хлеб, молоко, овощи и бахчи. Жирным курсивом отмечены года, в которых был зафиксирован наиболее значительный скачок в долях расходов. Отметим, что в 2008 г. респонденты ОБДХ стали тратить больше на хлеб, молоко и подсолнечное масло. Именно в 2008 г. на эти продукты зафиксирован высокий рост цен (таблица 1). Рост расходов на хлеб также наблюдался в 2011 г., что связано с последствиями засухи 2011 г., когда хлеб и хлебопродукты подорожали в среднем на 10% (таблица 1).

В 2009 г. на 8 процентных пункта выросли расходы на мясо. Возможно, это связано с тем, что в два

Рис. 1. Расходы домашних хозяйств на продукты питания (в ценах 2006 г.)

Таблица 2

Потребление продуктов питания на одного члена домашнего хозяйства в России, кг

|

Наименование продукции |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Хлеб |

111,8 |

106,4 |

102,9 |

101,8 |

104,0 |

100,8 |

|

Картофель |

73,3 |

71,2 |

67,6 |

66,9 |

66,1 |

63,6 |

|

Овощи и бахчи |

84,8 |

85,2 |

85,9 |

89,7 |

92,1 |

93,8 |

|

Фрукты и ягоды |

49,9 |

55,1 |

59,3 |

60,7 |

65,8 |

66,8 |

|

Мясо |

65,0 |

68,3 |

71,4 |

70,6 |

75,3 |

78,1 |

|

Молоко |

238,2 |

239,3 |

240,1 |

248,4 |

257,5 |

255,7 |

|

Яйца |

10,9 |

10,8 |

10,7 |

11,0 |

11,6 |

11,5 |

|

Рыба |

17,7 |

18,5 |

19,5 |

20,0 |

21,0 |

21,1 |

|

Сахар |

32,2 |

32,2 |

31,5 |

30,9 |

32,3 |

31,5 |

|

Масло растительное |

11,2 |

10,9 |

10,7 |

10,9 |

11,3 |

11,0 |

Источник: расчеты автора по данным ОБДХ Росстата.

года подряд (в 2008 и 2009 гг.) цены на мясо росли в реальном выражении на 6%, что является относительно высоким показателем. Также, несмотря на то, что в 2009 г. потребление мяса немного снизилось, в России существует длительная тенденция (с 2001 г.) роста потребления мяса, что подтвердилось в последующие годы.

Таким образом, мы установили, что 2008 и 2009 гг. по разным аспектам действительно являются кризисными годами: снижение темпов роста реальных доходов населения, рост цен на продукты питания, изменение структуры продовольственных бюджетов в домашних хозяйствах. Теперь можно перейти к методике оценки некоторых параметров спроса на продовольственные товары.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Существует три подхода к моделированию потребительского спроса. Первым подходом к выводу уравнений спроса является прямое получение функций из решения прямой задачи максимизации полезности потребителя (Роттердамская модель). Другим подходом является выведение косвенной функции полезности (тождество Роя). Косвенная полезность здесь зависит не от количеств потребляемых товаров, но от их цен и дохода потребителей и, тем самым, легче поддается статистическому измерению. Наконец, третьим подходом является

Таблица 3

Доли расходов на различные виды групп товаров в общих расходах на покупку продуктов питания, %

|

Наименование продукции |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Хлеб |

15,0 |

14,9 |

15,8 |

15,4 |

14,8 |

15,2 |

|

Картофель |

3,6 |

3,3 |

3,3 |

2,9 |

3,2 |

3,5 |

|

Овощи и бахчи |

10,9 |

11,2 |

10,8 |

10,6 |

10,9 |

10,5 |

|

Фрукты и ягоды |

8,7 |

9,1 |

9,5 |

9,7 |

9,8 |

9,5 |

|

Мясо |

29,0 |

28,7 |

28,6 |

29,4 |

29,4 |

29,9 |

|

Молоко |

13,1 |

13,5 |

14,3 |

14,0 |

14,5 |

14,7 |

|

Яйца |

2,2 |

2,2 |

2,2 |

2,0 |

1,9 |

1,8 |

|

Рыба |

5,0 |

5,2 |

5,7 |

6,0 |

5,9 |

5,9 |

|

Сахар |

6,7 |

6,2 |

6,0 |

6,5 |

7,1 |

7,0 |

|

Масло растительное |

1,9 |

1,9 |

2,3 |

1,8 |

1,7 |

1,9 |

Источник: расчеты автора по данным ОБДХ Росстата.

вывод функций спроса в форме долей расходов на товар из функции расходов с помощью леммы Шепарда (AIDS).

Мы не будем долго останавливаться на плюсах и минусах трех подходов, так как наша работа не теоретическая, а практическая. Здесь мы будем работать с модификацией AIDS. Это связано с тем, что анализ описательной статистики выше показал, что наиболее существенные изменения в кризисные годы происходили не в трендах потребления продуктов питания, а в расходах на продовольствие.

Основная формула модели выглядит следующим образом:

-

w, - “i +2^' lo^J + A bg(x/P) (1)

где

-

wi – доля расходов на товар i;

-

рj – цена товара j ;

-

х – расходы на домашнее питание;

а i – свободный член;

-

1 – эластичность по расходам или коэффициент реальных расходов, показывающий изменение доли расходов на конкретный товар по отношению к общему изменению расходов на продоволь-ствие3;

® – эластичность по цене или коэффициент изменения доли товара i в расходах при процентном изменении стоимости товара j4 ;

Р – агрегированный ценовой индекс.

Было построено 9 уравнений (1): по хлебу за 2007, 2008 и 2009 гг., по мясу за 2007, 2008 и 2009 гг. и по молоку за 2007, 2008 и 2009 гг. В качестве наблюдений использовались агрегированные данные по регионам в ОБДХ Росстата. Так как регионов 79, то и в каждом уравнении было 79 наблюдений. Чтобы обеспечить сопоставимость результатов все ценовые показатели и значения расходов на питание были приведены к ценам 2006 г. с помощью дефлирования на индекс потребительских цен. Расчеты производились в программе SPSS с помощью ОМНК5.

Плюсы подобной методики:

-

- оценки уровня потребления по ОБДХ нам представляются более правдивыми, чем оценки балансов Росстата, так как ОБДХ – это более пристальный (более приближенный взгляд) на потребителей;

-

- не надо самому рассчитывать агрегированные цены по группам товаров, они уже даны в агрегированной форме в базе данных ОБДХ;

-

- в регионах можно наблюдать такие же закономерности, что и по потребителям: бедные регионы значительную часть своих бюджетов тратят на еду (относительно более богатых регионов); в бедных регионах болезненнее реагируют на повышение цен на хлеб, мясо и молоко.

Минусы методики:

-

- мы не знаем, действительно ли каждый год в каждом регионе в ОБДХ участвовали одни и те же лица; то есть из года в год домашние хозяйства могли меняться (уходили бедные и приходили богатые), что может отразиться на результатах расчетов;

-

- не проводится оценка всей системы продовольственного спроса;

-

- незначительное количество наблюдений;

-

- модель не учитывает структуру потребления продуктов по регионам России6.

Гипотезы, которые предполагалось подтвердить или опровергнуть в ходе расчетов:

-

1 – кризисы 2008–2009 гг. привели к росту влияния цен на потребительские расходы на продукты питания (то есть в кризисные годы эластичности по цене должны быть больше);

-

2 – ценовые эластичности по мясу должны быть больше, чем на другие продукты, поскольку мясо занимает самую высокую долю в бюджетах на продовольствие – в среднем 25–30%;

-

3 – эластичности по расходам в кризисные годы должны быть меньше по модулю, чем в 2007 г., так как темпы роста реальных доходов замедлились;

-

4 – эластичность по расходам должна быть больше по модулю эластичности по цене у дешевых товаров, например, у картофеля, и, наобо-

- рот, быть меньше у дорогих товаров таких, как мясо.

Перед тем как подробно описать результаты моделирования, сразу выделим несколько общих черт, характерных для моделей по всем указанным видам продукции за данные промежутки времени. Модели отличаются невысоким коэффициентом корреляции и по многим переменным – незначительным уровнем значимости t-статистики. К сожалению, из-за плохих коэффициентов корреляции и слабой t-статистики мы не можем выявить товары-субституты и товары-комплементы в данных моделях.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Для простоты изложения мы будем называть модели по наименованию главного продукта, хотя не будем забывать, что фактически ХЛЕБ – это хлеб и хлебопродукты, МЯСО – мясо и мясопродукты, МОЛОКО – молоко и молокопродукты.

Анализ результатов расчетов по моделям ХЛЕБ

В таблице 4 выложены результаты расчетов моделей по хлебу за 2007, 2008 и 2009 гг.

Главным результатом, полученным от моделирования спроса на хлеб, является тот факт, что мы не нашли подтверждения первой гипотезе. Эластичности по цене за 2007, 2008 и 2009 гг. выглядят соответственно 0,054, 0,047, 0,051. Это означает, что в разрезе регионов России, несмотря на рост цен на хлеб в 2008 г., существенно сильного влияния на долю расходов на хлеб в продовольственных бюджетах это не оказало.

Гипотеза 3 подтвердилась. Эластичности по расходам за 2007, 2008 и 2009 гг. выглядят следующим образом: -0,104, -0,080, -0,077, соответственно. Это свидетельствует о том, что динамика общих расходов на продовольствие все меньше и меньше влияет на расходы на хлеб. Все-таки доходы, хоть и незначительно, но продолжали увеличиваться в кризисные годы. При этом население меньше потребляло хлебопродуктов, расходы на них сокращались.

Гипотеза 4 подтвердилась. Эластичности по расходам на хлеб больше, чем ценовые эластичности. Так как хлеб является одним из самых дешевых товаров, то расходы в целом сильнее влияют на расходы на хлеб, нежели цены на хлеб.

Анализ результатов расчетов по моделям МЯСО

В таблице 5 выложены результаты расчетов моделей по мясу за 2007, 2008 и 2009 гг.

Гипотеза 4 подтвердилась. Во всех 3-х уравнениях по мясу эластичность по расходам меньше, чем эластичность по цене на мясо. Это связано с тем, что мясо сравнительно дорогой товар и в нашей ситуации спрос болезненно реагирует на рост цены, нежели на снижение расходов.

Важным результатом является подтверждение 1-ой гипотезы. В кризисные годы эластичности по цене на мясо были выше, чем в 2007 г.: 0,164, 0,235, 0,271 за 2007 г., 2008 г., 2009 г., соответственно. В 2008–2009 гг. рост цен на мясо сильно ударил по бюджетам, что мы указывали еще при анализе таблицы 3.

Гипотеза 3 подтвердилась. Эластичности по расходам в кризисные годы меньше, чем в докризисный: -0,068, -0,052, -0,056 за 2007, 2008 и 2009 гг., соответственно. Это связано с тем, что расходы на питание, как некое отражение доходов населения, несмотря на кризис, продолжали увеличиваться. Следовательно, их влияние на динамику расходов на отдельные виды уменьшалось. Рост в 2009 г. связан с тем, что выросла доля расходов на питание в бюджетах, и увеличилась доля расходов на мясо в расходах на питание.

Гипотеза 2 подтвердилась – эластичности по цене на мясо больше, чем у других продуктов в соответствующих моделях. Это связано с тем, что мясо является самым дорогим продуктом и занимает значительную часть в бюджетах домохозяйств на продовольствие.

Анализ результатов расчетов по моделям МОЛОКО

В таблице 6 выложены результаты расчетов моделей по молоку за 2007, 2008 и 2009 гг.

В модели по молоку продемонстрированы очень низкие коэффициенты корреляции и плохие коэффициенты значимости t-статистики – даже хуже чем по моделям по хлебу и мясу. Это затрудняет выработку объективной оценки результатов, поэтому детально их описывать мы не будем.

Низкие оценки коэффициентов корреляции и t-статистики могут быть связаны как с незначительным количеством наблюдений, так и с ошибками при формировании исходной базы данных

ОБДХ, например, неправильные коэффициенты перевода продукции переработки молока в основную продукцию.

ВЫВОДЫ

В кризисные 2008 и 2009 гг. продолжились потребительские тренды 2000–2007 гг.: рост потребления относительно дорогих товаров – мяса, молока, овощей и фруктов, сокращение потребления относительно дешевых товаров – картофеля и хлеба.

Одним из важных аспектов исследования продовольственной безопасности является анализ расходов на питания. В кризисные годы доли расходов на некоторые важные продукты питания увеличились. Источниками этой проблемы являются рост цен и снижение доходов, что происходило в результате мирового продовольственного кризиса 2007–2008 гг. и мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., соответственно.

Моделирование некоторых подсистем продовольственного спроса (хлеб, мясо и молоко), показало, что в регионах России спрос на конкретный продукт питания в большей степени зависит от цены на этот продукт и расходов на него.

При анализе чувствительности спроса к изме- нениям цен и расходов на питание были выявлены следующие факты:

-

- эластичности по расходам на хлеб снижаются с каждым годом, так как потребление продукта уменьшается в абсолютном выражении;

-

- эластичности по расходам на хлеб больше по модулю, чем ценовые эластичности. Так как хлеб является одним из самых дешевых товаров, то расходы в целом сильнее влияют на спрос на хлеб, нежели цены на хлеб;

-

- рост эластичностей цен на мясо говорит о том, что в кризисные годы продовольственные бюджеты потребителей наиболее болезненно реагировали на рост цен на мясо;

-

- во всех 3-х уравнениях по мясу эластичность по расходам меньше, чем эластичность по цене на мясо. Это связано с тем, что мясо сравнительно дорогой товар и в нашей ситуации спрос болезненно реагирует на рост цены, нежели на снижение расходов;

-

- эластичности по цене на мясо больше, чем у других продуктов в соответствующих моделях. Это связано с тем, что мясо является самым дорогим продуктом и занимает значительную часть в бюджетах домохозяйств на продовольствие.

***

-

1. Даухарин Ж.К. Кооперативная модель как способ обеспечения продовольственной безопасности населения // Вестник Саратовского Госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова, 2008, № 3.

-

2. Таранов П.М., Панасюк А.С. Модель двухкритериального анализа российского продовольственного рынка: конкурентоспособность и продовольственная безопасность // Вестник Саратовского Госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова, 2011, № 8.

-

3. Абрамов А.А. Возможности модели AGLINK по обеспечению продовольственной безопасности России (на примере рынка свинины) // Никоновские чтения, 2009, № 14.

-

4. Ушачев И.Г., Серков А.Ф., Сиптиц С.О., Чекалин В.С., Тарасов В.И. О рисках и угрозах в обеспечении конкурентоспособности продукции сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2012, № 8.

-

5. Chavas J.-P., Hummels D., Wright B. The Economics of Food Price Volatility. Cambridge, MA, USA: NBER, 2012, URL: http://www.nber.org/books/chav12-1 .

-

6. Deaton A., Muellbauer J. An Almost Ideal Demand System // The American Economic Review, 1980, Vol. 70. № 3.

-

7. Elsner K. Analyzing Russian food expenditure using micro-data // IAMO discussion paper № 23 – 1999. – 50 p. URL: http://ageconsearch.umn.edu/handle/14909 .

-

8. Бондарев А. Оценивание функций спроса для групп продовольственных товаров по российской экономике за 1999–2004 гг. Москва: Институт экономики переходного периода, 2006, URL: http://www.iet.ru/ files/text/usaid/Bondar.pdf .

-

9. Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2009 г: Высокие цены на продовольствие и продовольственный кризис – накопленный опыт и извлеченные уроки. Рим: ФАО, 2009, URL: http://www.fao.org/ docrep/012/i0854r/i0854r00.htm .

-

10. Blisard N., Stewart H., Jolliffe D. Low-income households’ expenditures on fruits and vegetables // Agricultural Economics Report, № 833. Washington: United States Department of Agriculture, Economic Research Service, 2009, URL: http:// ageconsearch.umn.edu/handle/34041 .

-

11. Серова Е.В. Аграрная экономика: Учебник для студентов экономических вузов, факультетов и специальностей. Москва: ГУ ВШЭ, 1999.

Таблица 4

Результаты расчетов моделей ХЛЕБ

|

Наименование переменной |

Хлеб-2007 |

Хлеб-2008 |

Хлеб-2009 |

||||||

|

модель |

модель |

модель |

|||||||

|

1X ф s 3" s -e--em О ± CQ |

(0 X s 1-u s 1(0 1-u |

U S 1 i T re re i-I и m |

i- Ф s s -e--em О x CQ |

re s 1-u s 1-e и |

O F H I и м 2» |

i- Ф s s -e--em О x CQ |

re x s 1-u s 1- u |

2 § о 2 H re 2 I и м 2» |

|

|

Константа |

0,538 |

5,397 |

0,000 |

0,615 |

4,809 |

0,000 |

0,636 |

5,136 |

0,000 |

|

Расходы |

-0,104 |

-7,824 |

0,000 |

-0,080 |

-4,915 |

0,000 |

-0,077 |

-4,385 |

0,000 |

|

Цена хлеба |

0,054 |

3,838 |

0,000 |

0,047 |

3,094 |

0,003 |

0,051 |

3,049 |

0,003 |

|

Цена картофеля |

0,006 |

0,644 |

0,522 |

0,016 |

1,525 |

0,132 |

0,009 |

0,741 |

0,461 |

|

Цена овощей и бахчи |

0,001 |

0,062 |

0,951 |

0,015 |

1,098 |

0,276 |

0,013 |

0,941 |

0,350 |

|

Цена фруктов и ягод |

-0,006 |

-0,405 |

0,687 |

-0,041 |

-2,178 |

0,033 |

-0,015 |

-0,778 |

0,439 |

|

Цена мяса |

0,024 |

0,898 |

0,372 |

-0,009 |

-0,361 |

0,719 |

-0,054 |

-1,759 |

0,083 |

|

Цена молока |

-0,025 |

-1,186 |

0,240 |

0,002 |

0,076 |

0,939 |

-0,021 |

-0,809 |

0,421 |

|

Цена яиц |

0,006 |

0,411 |

0,682 |

0,014 |

0,925 |

0,358 |

0,031 |

1,969 |

0,053 |

|

Цена рыбы |

-0,025 |

-2,083 |

0,041 |

-0,027 |

-2,213 |

0,03 |

-0,006 |

-0,380 |

0,705 |

|

Цена сахара |

0,008 |

0,663 |

0,510 |

-0,013 |

-0,965 |

0,338 |

-0,008 |

-0,471 |

0,639 |

|

Цена масла растительного |

0,061 |

2,070 |

0,042 |

0,047 |

1,448 |

0,152 |

0,043 |

1,787 |

0,078 |

Источник: расчеты автора по формуле (1).

Список литературы Моделирование потребительского спроса на продукты питания в России

- Даухарин Ж.К. Кооперативная модель как способ обеспечения продовольственной безопасности населения // Вестник Саратовского Госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова, 2008, № 3. EDN: IRPDAV

- Таранов П.М., Панасюк А.С. Модель двухкритериального анализа российского продовольственного рынка: конкурентоспособность и продовольственная безопасность // Вестник Саратовского Госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова, 2011, № 8. EDN: NYJBEN

- Абрамов А.А. Возможности модели AGLINK по обеспечению продовольственной безопасности России (на примере рынка свинины) // Никоновские чтения, 2009, № 14. EDN: OCOTTL

- Ушачев И.Г., Серков А.Ф., Сиптиц С.О., Чекалин В.С., Тарасов В.И. О рисках и угрозах в обеспечении конкурентоспособности продукции сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2012, № 8. EDN: PBJCMF

- Chavas J.-P., Hummels D., Wright B. The Economics of Food Price Volatility. Cambridge, MA, USA: NBER, 2012, URL: http://www.nber.org/books/chav12-1.