Моделирование поведения водителя при управлении автотранспортным средством

Автор: Скрыпников А.В., Кондрашова Е.В., Скворцова Т.В., Чистяков А.Г.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 1 (63), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье выполнено поэтапное формирование образов и действий водителя. В изложенных рассуждениях авторы исходили из следующих предположений: рассматривалось движение массовых, серийно выпускаемых в настоящее время отечественной промышленностью автомобилей; рассматривалось движение одиночных автомобилей, как наиболее типичных и наиболее опасных случаев, позволяющих оценить влияние параметров дороги на режим движения "в чистом виде"; водители стремятся к сокращению времени поездки и потому движутся с максимально-возможной скоростью; водители выбирают скорость движения, зрительно оценивая лежащий впереди участок пути и учитывая скорость к моменту этой оценки; поведение водителя при прочих равных условиях определялось влиянием ограничения видимости и условиями зрительного восприятия; рассматривалось движение на подъём и спуск, но определяющим являлось направление спуска. Совокупность операций, ответвляемых водителем, можно представить как многоуровневую систему, содержащую три основные группы психофизиологических процессов: деятельность анализаторов (восприятие информации); работа центральной нервной системы (переработка и хранение информации); эффективная деятельность (ответные действия по реализации принятого решения). На основании принятой информации в сознании человека формируются образы внешней среды, совокупность которых составляет информационную модель объекта. Сравнивая ее с эталонами (энграммами памяти), водитель вырабатывает наиболее целесообразный в данных условиях комплекс действий. Реализация принятого решения является заключительным этапом реакции человека на внешнюю среду и выражается в изменении степени использования силы тяги двигателя или тормозной силы; изменение положения управляемых колес, как не отражающееся на скорости движения, можно в алгоритме работы водителя не учитывать. Анализ представленных схем алгоритмов позволяет получить количественные характеристики процесса движения автомобиля: показатели стереотипности, логической сложности.

Моделирование, скорость, автомобильная дорога, алгоритм, водитель, внешняя среда, параметры дороги, коррекция скорости

Короткий адрес: https://sciup.org/14040395

IDR: 14040395 | УДК: 630.383

Текст научной статьи Моделирование поведения водителя при управлении автотранспортным средством

Рассмотрим на некоторый момент времени движения автомобиля случайным образом принятую систему отсчета расстояния, причем х=0 в той точке n , в которой находится вначале автомобиль и которая совпадает с началом первого из двух элементов трассы. Предположим, что элемент № 1 есть плоский спуск со следующими параметрами: ширина проезжей части равна В, продольный уклон i 1 , длина l ; элемент № 2 - плоская кривая с параметрами: угол поворота а 1 , радиус в плане R2 , продольный уклон i , уклон виража i , расстояние от кромки проезжей части до бокового ограничения видимости (боковой клиренс) 5 2 .

Мгновенное значение скорости движения автомобиля в точке х=0 примем равным некоторой величине V , меньшей, чем предельная, психологически безопасная V , т.е. V < Vnnб . На оценку условий движения водитель затрачивает время, которое можно принять равным среднему времени сложной реакции водителя, т.е. t =1,5 с [1-3]. За это время автомобиль переместится в точку n , удаленную от точки на расстояние x = Vot . Дальнейшие действия водителя и режим движения определяется результатами этой оценки.

Если начальная скорость меньше максимально возможной V , водитель увеличивает скорость до величины V , которую можно определить по формуле .равноускоренного движения:

V = V o + at , (1) где a - величина продольного ускорения, которую можно принимать равной 0,5-1,0, м/с2; t - время коррекции скорости, с.

Время t зависит от разности скоростей V и V , а также от длины элемента №1: при его длине менее 100 м водитель не приступает к коррекции скорости, а сразу переходит к оценке условий движения на элементе №2 (рисунок 1, 2).

Практически одновременно с коррекцией скорости водитель сравнивает оставшуюся часть пути на элементе №1 с зоной влияния элемента №2; если она больше длины зоны Z 2 , то водитель вновь сравнивает величины скоростей V и V принимает решение о возможности увеличения скорости. Если же длина пути до элемента №2 меньше или равна Z2 , то водитель приступает к зрительной оценке дорожных условий и планированию скорости движения на элементе №2.

начало

Инициализация переменных

|

4 Оценка длины прямой |

|

Проезд до зоны влияния кривой |

|

6 Проезд в зоне влияния кривой |

|

7 Проезд по кривой |

Рисунок 1. Блок-схема расчёта скорости движения в плане

Изложенное, как мы видим, представляет собой поэтапное формирование образов и действия водителя. Коррекция скорости на элементе №1 осуществляется как бы "порционно" в течение достаточно малого промежутка времени t . Его величина 1,5 с определяется тем, что дифференциальный порог различения скорости движения равен около 5 км/ч или 1,4 м/с, а при практически реализуемой величине ускорения, не превышавшей 1 м/с, для изменения скорости на величину этого порога требуется не менее 1,5 с. За время t автомобиль переместится в точку n 2 , удаленную от начала отсчета на расстояние, равное S = Vt + at 2.

начало

4.2 x:=0;T:=0;L:=0;

V=V 0 ; t:=1.5; n:=1

B n , l n , R n , α n , i вп , δ n

4.4

L:=L+ l n n:=n+1

B n , l n , R n , α n , i вп , δ n

4.6 Z k :=φ(J,δ);

S:=V·t

X:=X+S; T:=T+t

4.7

Печать X,V

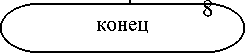

Рисунок 2. Модуль расчёта скорости движения на прямолинейном элементе. Оценка длины прямой

Оставшаяся часть длины элемента №1 в этом случае равна:

m = t 1 - X 2 (2)

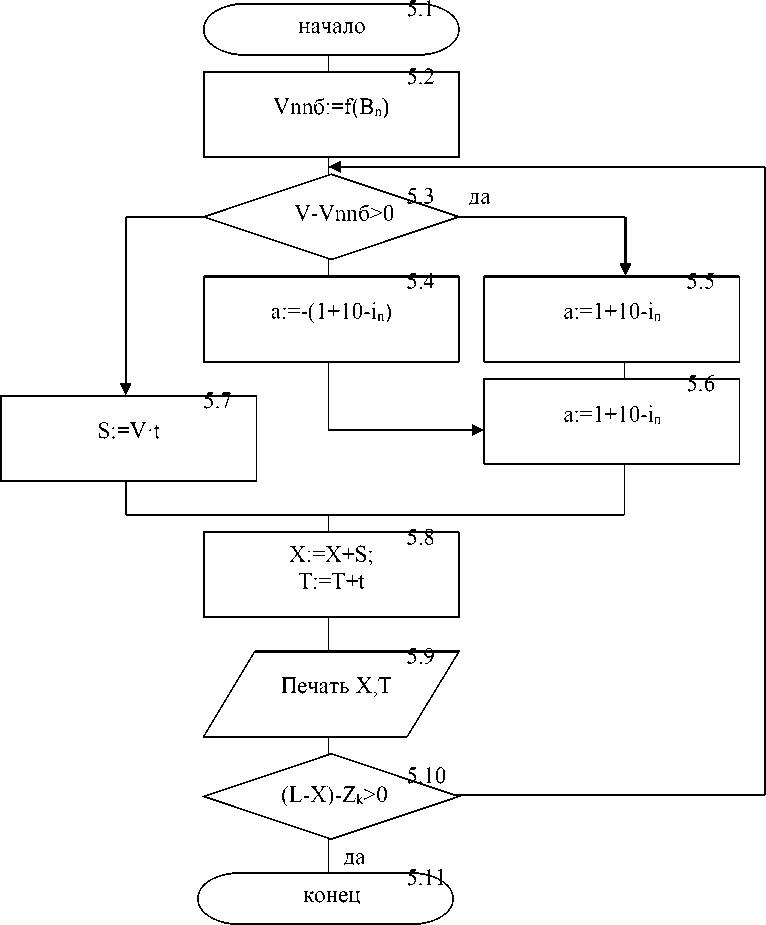

Если величина m больше длины зоны влияния элемента №2, равной Z , операция коррекции скорости повторяется. Автомобиль при этом перемещается в точку n3 , удаленную от начала отсчета на расстояние x3 = x2 + 5. Операцию коррекции скорости повторяют до тех пор, пока скорость движения не станет равной Vппб или пока расстояние m станет равным Z . Блок-схема программы расчёта скорости движения на прямолинейном элементе представлена на рисунках 2 и 3.

В точке n , удаленной от конца элемента №1 на x m , характер работы водителя и режим движения автомобиля изменяются. На основании зрительной оценки крутизны элемента №2 у водителя вырабатывается представление о психологически безопасной скорости его проезда V . Поскольку средняя продолжительность фиксации взгляда равна 0,5 с [4], зрительная оценка формируется за 6 этапов, из которых три используют непосредственно для оценки кривой, а прочие – для контроля положения автомобиля на проезжей части в данный момент.

В целях алгоритмирования первые три этапа могут быть объединены - за первые 1,5 с произойдет оценка сложности кривой и возможной скорости V . За это время автомобиль переместится на расстояние, равное 5 = V m • t , где Vm - скорость автомобиля в точке nm , м/с. К концу процесса установления скорости V автомобиль переместится в следующую точку n m + i, удаленную от начала отсчета на расстояние x m + 1 = x m + 5 , в которой водитель приступает к коррекции скорости с целью довести ее к концу элемента №1 до величины Vппб , делая это "порционно".

Для этого используют торможение двигателем, причем автомобиль движется равнозамедленно с отрицательным ускорением, зависящим от величины продольного уклона. Среди исследователей нет единого мнения о допустимой величине этого замедления; по разным данным ее рекомендуют принимать в диапазоне от 0,7 до 4 м/с2 . Например, в [4] в качестве порога комфорта предложено замедление ±0,25 q или 2,45 м/с2, а за предел удобной езды принимают ±0,75 q или 7,85 м/с2. В настоящее время в России и за рубежом считают, что элементы дороги должны обеспечивать безопасность проезда без применения колесных тормозов только с торможением двигателем [2-3]. По нашим наблюдениям и данным, при торможении двигателем в неаварийной ситуации следует рекомендовать замедление в размере 0,5-1,0 м/с2. Считая движение при коррекции равнозамедленным, скорость через время t можно определить по формуле Vt = V m + 1 + at .

Рисунок 3. Модуль расчёта скорости движения на прямолинейном элементе. Блок проезда прямой до зоны влияния впереди лежащей кривой в плане

За время и автомобиль пройдет расстоя-

At 2

ние, равное 5 = Vm• t +• При этом ав томобиль переместится в точку nm+2 и уда- ленную от начала на расстояние xm+2 = xm+1 + 5 •

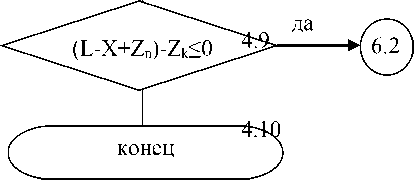

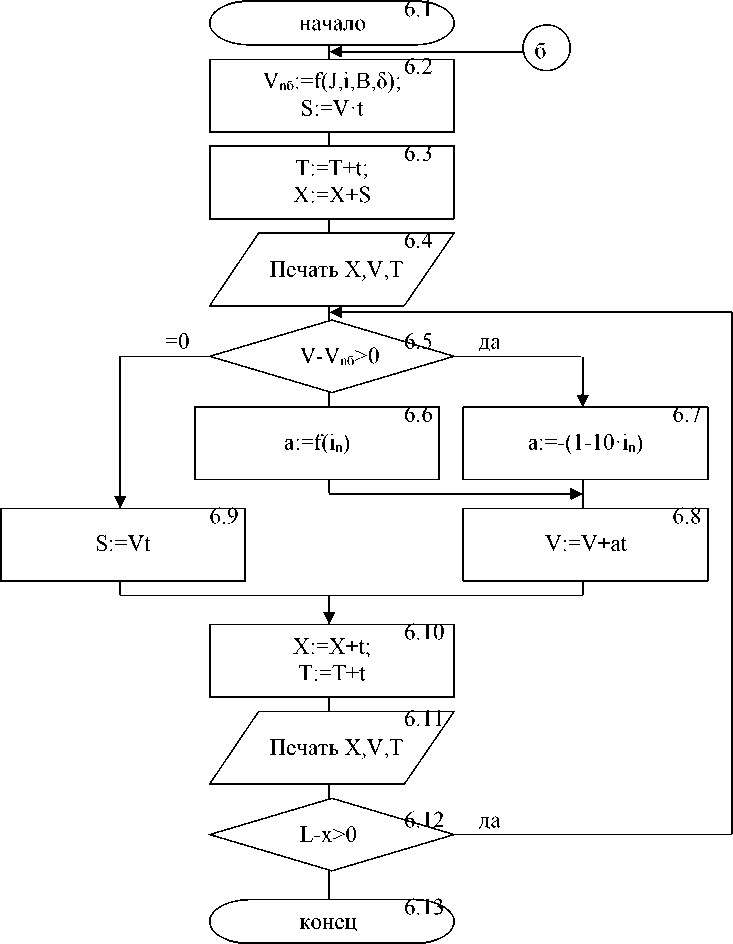

Коррекция скорости продолжается, пока скорость не станет равной психологически безопасной, или пока расстояние до элемента №2 не станет равно нулю в точке n2 , удаленной от начала на расстояние x^ = l. Блок- схема расчета скорости движения в зоне влияния впереди лежащей кривой (рисунок 4).

Точно оценить максимальную безопасную скорость проезда кривой на основе только зрительной оценки на участке подхода практически невозможно; ошибка водителей может достигать 30-50 %. На точность оценки водителем этой скорости оказывает отрицательное влияние продольный уклон, приводящий к уменьшению замедления, обеспечиваемого торможением двигателем. Окончательную корректировку водители производят по центробежному ускорению, видимой угловой скорости перемещения точек фиксации взгляда и видимой крутизне поворота [1-3]. На основе этих ощущений вырабатывается новое представление о возможной скорости проезда кривой. Однако скорость в точке n чаще всего оказывается больше V и потому водитель вынужден при коррекции скорости применять режим совместного торможения.

За время оценки условий движения на элементе №2 автомобиль пройдет расстояние

S = V i t и переместится в точку n^ р удаленную от начала отсчета на x^ + = X i + S , здесь продолжается равнозамедленное движение с "порционным" корректированием скорости по интервалам времени t =1,5 с, продолжающееся до момента, когда скорость станет равной психологически безопасной, т.е. до V = У пб .

Рисунок 4. Модуль расчёта скорости движения на прямой в зоне влияния впереди лежащей кривой

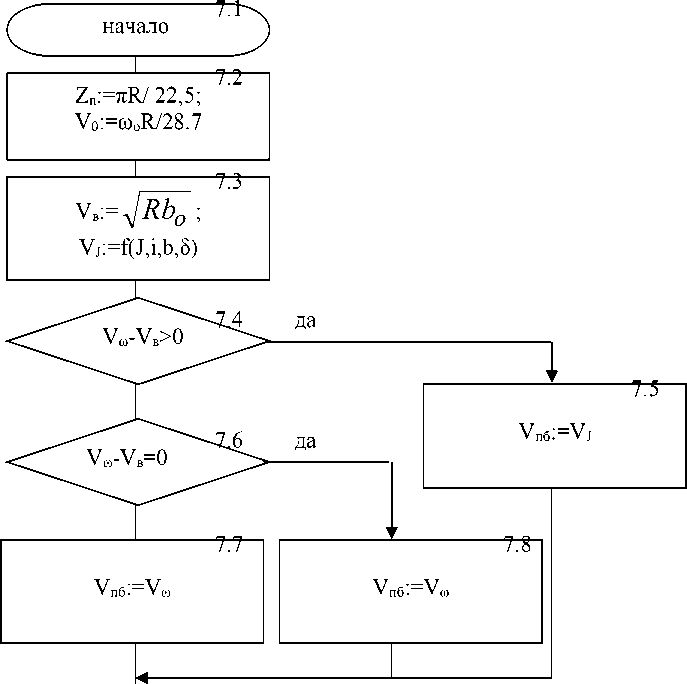

Если вместо спуска имеет место подъем, то нет надобности замедлять движение с помощью колесных тормозов, т.к. длины пути перед въездом на кривую оказывается всегда достаточными для замедления путем торможения двигателем. В остальном, расчет происходит по той же схеме. Блок-схема этого расчета показана на рисунке 5. Таким образом, совокупность операций, ответв- ляемых водителем, можно представить как многоуровневую систему, содержащую три основные группы психофизиологических процессов: деятельность анализаторов (восприятие информации); работа центральной нервной системы (переработка и хранение информации); эффективная деятельность (ответные действия по реализации принятого решения).

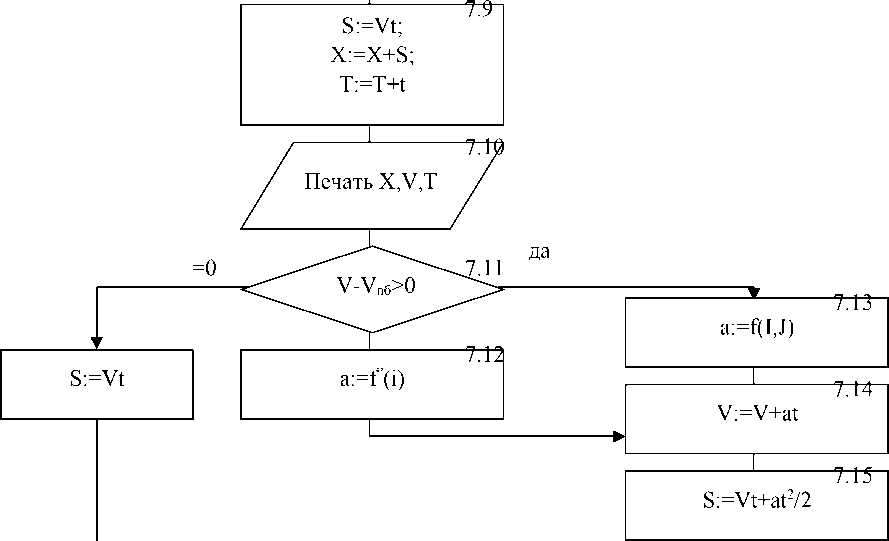

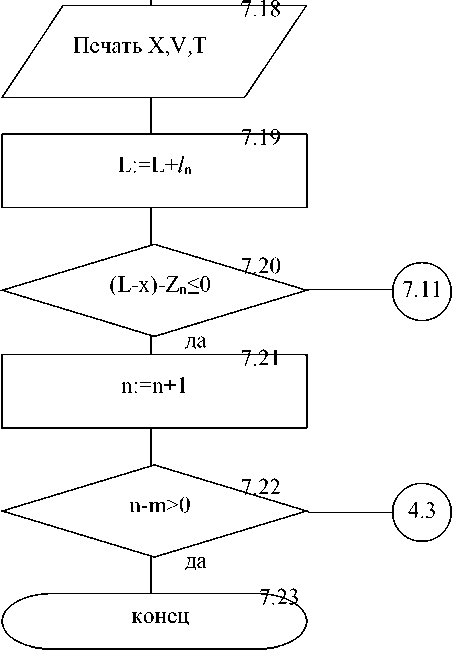

Рисунок 5. Модуль расчёта скорости движения на кривой в плане (начало)

7.11

7.17

X:=X+S; T:=T+t

Рисунок 5. Модуль расчёта скорости движения на кривой в плане (окончание)

На основании принятой информации в сознании человека формируются образы внешней среды, совокупность которых составляет информационную модель объекта. Сравнивая ее с эталонами (энграммами памяти), водитель вырабатывает наиболее целесообразный в данных условиях комплекс действий. Реализация принятого решения является заключительным этапом реакции человека на внешнюю среду и выражается в изменении степени использования силы тяги двигателя или тормозной силы; изменение положения управляемых колес, как не отражающееся на скорости движения, можно в алгоритме работы водителя не учитывать.

В изложенных рассуждениях мы исходили из следующих предположений:

-

1) рассматривается движение массовых, серийно выпускаемых в настоящее время отечественной промышленностью автомобилей;

-

2) рассматривается движение одиночных автомобилей, как наиболее типичный и наиболее опасный случай, позволяющий оценить влияние параметров дороги на режим движения "в чистом виде";

-

3) водители стремятся к сокращению времени поездки и потому движутся с максимально-возможной скоростью;

-

4) водители выбирают скорость движения, зрительно оценивая лежащий впереди участок пути и учитывая скорость к моменту этой оценки;

-

5) поведение водителя при прочих равных условиях определяется влиянием ограничения видимости и условиями - зрительного восприятия;

-

6) рассматривается движение на подъём и спуск, но определяющим является направление спуска.

Анализ схем алгоритмов позволяет получить количественные характеристики процесса: показатели стереотипности, логической сложности.

Список литературы Моделирование поведения водителя при управлении автотранспортным средством

- Методы, модели и алгоритмы повышения транспортно-эксплуатационных качеств лесных автомобильных дорог в процессе проектирования, строительства и эксплуатации / А. В. Скрыпников, Т. В. Скворцова, Е. В. Кондрашова, А. И. Вакулин, В. Н. Логачев. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 310 с.

- Пропускная способность регулируемого перекрестка/В. К. Курьянов, Е. В. Кондрашова, Т. В. Скворцова, А. В. Скрыпников//Перспективные технологии, транспортные средства и оборудование при производстве, эксплуатации, сервисе и ремонте: межвузовский сборник научных трудов/под ред. В. И. Посметьева; ВГЛТА. -Воронеж, 2007. -Вып. 2. -С. 201-204.

- Заикин А.Н. О влиянии межоперационных запасов на работоспособность комплекта лесосечных машин/А.Н. Заикин, Каштенков А.Д.//Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2010. №1. С. 15-21.

- Рябова О.В., Манохин М.В. Критерии оценки зрительного восприятия водителем до-рожной обстановки//Научный вестник Во-ронежского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. 2012. №2. С. 96-107.