Моделирование процесса управления изменениями в организациях

Автор: Герасимов Борис Никифорович

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Рубрика: Креативная экономика как управление изменениями

Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.

Бесплатный доступ

Если обратиться к истории изучения процесса изменений, то изучение его как отдельного направления управленческой науки началось в 40-е гг. ХХ в., когда в результате изменения характеристик потребления, появления новых технологий и новых рынков появилась потребность в адаптации компаний к новым условиям среды, и проблема успешной реализации изменений попала в поле зрения многих руководителей и ученых. Эта статья о современных преломлениях этих идей и их новом понимании.

Управление изменениями, организационное развитие, реинжиниринг, интегрированный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14238877

IDR: 14238877 | УДК: 338.2-658

Текст научной статьи Моделирование процесса управления изменениями в организациях

По мнению ряда авторов, на протяжении нескольких десятилетий в организационной науке доминировало понимание процесса организационных изменений «по Левину». Предложенная К. Левином в 1951 г. трехэтапная схема «размораживание – изменение – замораживание» и сегодня остается наиболее распространенным общим «рецептом» по внедрению изменений в организации [10]. Дальнейшие направления исследований в стремлении обозначить какие-либо ориентиры во всем многообразии организационных изменений логично привели к созданию разнообразных классификаций этого феномена. Большинство из них так или иначе опираются на разграничение между инкрементальными и радикальными (эволюционными и революционными, кумулятивными и дискретными) изменениями.

Впервые подобное разделение было сделано в начале 1970-х гг., когда Ватцлавик, Уикланд и Фирш ввели понятия изменений первого и второго порядка [9]. Под изменениями первого порядка понимались незначительные «вариации вокруг основной темы», а под изменениями второго порядка – кардинальный прорыв, не имеющий связи с прошлым. Эта классификация является достаточно общей, позволяющей интерпретировать ее как относительно содержания и процесса изменений, так и обеих характеристик вместе. С одной стороны, это является ее преимуществом (высокая степень обобщения), а с другой – привнесло некоторую путаницу в работы по изменениям, так как в каждом случае необходимо уяснить, что именно имеет в виду автор, используя эту классификацию.

В целом ситуация в этом направлении организационной науки к началу 90-х гг. ХХ в. была охарактеризована одним из авторов следующим образом: «Несколько теоретических предположений повторяются без дополнения или развития, несколько дружеских советов повторяются снова без доказательства или опровержения и несколько сильных эмпирических доказательств приводятся с благоговением, но без уточнения или объяснения» [8].

Однако в 1990-х гг. наука все же постепенно начала выходить из замкнутого круга благодаря новой волне исследователей, пытающихся найти новые подходы к изучению организационных изменений. С одной стороны, они привнесли сравнительный, кроссорганизационный анализ и заимствования из других наук, таких как математика, физика и теория хаоса [8], а с другой – попытки улучшить исследовательский инструментарий и более четко понять его ограничения. Кроме того, активизировались попытки создать универсальную схему, позволяющую обобщить различные теории изменений.

Основоположниками концепции, рассматривающей организацию как человеческую общность, можно считать Э. Мейо и Ф. Ротлисбергерома (модели «человек-человек», «человек-группа», «организация в организации» и др.). Классическая теория организационного развития тяготеет именно к подобным исследованиям. Согласно ее установкам большинство организационных проблем анализируются через призму межличностных отношений и мотивации.

Более того, многие учение (например, Т. Парсонс, P. Мертон, Л. Этциони создатели теории «естественной» организации) избегают взгляда на организацию с позиций управления, видят ее только как специфическое социальное явление. Поскольку среди специалистов существуют различные подходы к организационному развитию, рассмотрим определения организационного развития. Однако концепция организационного развития должна быть достаточно широкой, чтобы включать в себя не только подход в области поведения.

В следующем определении идентифицированы все значимые аспекты организационного развития. Организационное развитие подразумевает нормативную стратегию переобучения, направленную на оказание влияния на убеждения, оценки и отношение к работе в рамках организации, с тем чтобы она могла лучше адаптироваться к ускоренному темпу изменений в технологии, в нашем индустриальном окружении и в общении в целом. Организационное развитие включает в себя формальную организационную реконструкцию, которая зачастую начинается, получает поддержку и подкрепление в результате нормативных преобразований и перемен в области изменения поведения.

Р. Бекхард рассматривает организационное развитие как целенаправленную работу, осуществляемую высшим руководством для увеличения эффективности и жизнеспособности организации посредством планируемых изменений процессов, протекающих в ней, используя при этом знания и методы науки о поведении и науки управления. Он подчеркивает, что это должны быть планируемые изменения, которые охватывают всю организацию. Высшее руководство должно принимать активное участие в реализации программы работ по организационному развитию, а программа должна быть направлена на увеличение эффективности и улучшение состояния организации посредством планируемых «интервенций» в организационные процессы.

По мнению У. Бенниса, организационное развитие – это ответ на изменения, комплексная образовательная стратегия, предназначенная для изменения верований, отношений норм и ценностей и структурирования организации таким образом, чтобы они смогли лучше адаптироваться к новым технологиям, рынкам и сами могли бы творчески генерировать форму изменений.

Р. Шмук и М. Майлс определяют организационное развитие как планируемое и длительное непрерывное усилие применения знаний поведенческих наук для улучшения системы, используя рефлексию и методы самоанализа.

М. Бир так определяет цели организационного развития :

– достижение соответствия между организационными структурами, процессами, стратегией, людьми и культурой;

-

– развитие и создание новых организационных решений;

-

– развитие способности организации к самообновлению и самовозрож-дению.

-

У . Френч и С. Белл считают организационное развитие долговременной работой по усовершенствованию процессов решения проблем и обновления в организации путем более эффективного совместного регулирования культурных постулатов организации при особом внимании к культуре внутри формальных рабочих групп с помощью агента перемен или катализатора,

применяя теорию и технологию прикладной науки о поведении, включая исследование действием.

Приведенные определения частично совпадают, а частично дают свое уникальное видение явления. Все авторы согласны, что организационное развитие – это область применения знаний поведенческих наук , имеющих отношение к планируемому изменению. Они считают, что целью изменения является вся организация как система. Целями организационного развития являются увеличение эффективности организации и индивидуальное развитие её членов.

При всем разнообразии определений, которые давались этому методу, его суть можно сформулировать как целенаправленное фундаментальное изменение организационной культуры с целью адаптации организации к меняющимся условиям внешней среды. Из этого определения видно, что основным объектом воздействия в рамках проектов организационного развития является корпоративная культура, а значит, социальная подсистема организации.

Критики организационного развития отмечают, что инициаторами перемен, как правило, выступают менеджеры высшего звена или собственники компаний. При этом сложившееся соотношение власти в организации воспринимается как данное. В результате процесс организационного развития оказывается неэтичным, так как даже при повышении результативности организации, основное соотношение власти остается неизменным, а сотрудниками манипулируют без их согласия.

Сторонники организационного развития доказывают, что процесс организационного развития является не в большей степени неэтичным, чем какие-либо другие мероприятия в области менеджмента. Наиболее эффективной защитой от злоупотреблений манипулирования является деятельность менеджеров, создающих и укрепляющих организационную культуру, которая поддерживает этичное поведение. В этой связи процесс организационного развития основывается и на том, каким образом сотрудники в организациях в большей степени познают себя и других. Упор делается на психологическое состояние сотрудников, развитие навыков общения и взаимодействия друг с другом. Сторонники организационного развития считают, что эффективность организации можно увеличить, если сотрудники примут участие в честном и открытом обсуждении имеющихся проблем.

А.И. Пригожин пишет: «...организация возникает тогда, когда достижение каких-либо общих целей осуществляется через достижение индивидуальных целей или же когда достижение индивидуальных целей осуществляется через выдвижение и достижение общих целей» [3]. В практике организационного развития мы имеем дело с исключительно сложным, плохо структурированным и сложно формализуемым процессом формулировки и реализации целей. Причем цели здесь выступают одновременно в качестве описаний желаемых, состояний, рекламно-информационных продуктов и ин- струментов влияния и средств отстаивания индивидуальных и групповых интересов.

Метод организационного развития использовался часто и плодотворно, и на современном этапе исследования в области организационного развития продолжаются, однако со временем стали отчетливо проявляться его ограничения.

Особенно существенным оказалось то обстоятельство, что в 80-90-е гг. ХХ в. бурно развивались информационные технологии. Пришло понимание того, что новые технологии позволяют революционизировать многие традиционные виды бизнеса, что использование компьютеров и новейших средств связи позволяет, например, не только ускорить процесс приема заказов или быстрее передавать информацию из одного офиса в другой, но и добиваться принципиально нового качества ведения бизнеса. Правда, происходит это лишь при условии, что пересмотру подвергаются буквально все элементы бизнеса.

Переход к новым технологиям потребовал анализа не отдельных биз-нес-функций, а целостных бизнес-процессов. Так родилась столь популярная в наши дни концепция реинжиниринга бизнес-процессов. Тему реинжени-ринга специалисты по менеджменту начали разрабатывать уже во второй половине 80-х гг. ХХ в., однако прорыв в исследованиях этого феномена принято ассоциировать со статей М. Хаммера «Реинжинирнг традиционных методов работы: не автоматизируйте их, а отвергайте».

В 1993 г. М. Хаммер и Дж. Чампи в основных чертах сформулировали концепцию реинжиниринга бизнес-процессов [6]. Согласно их определению, реинжинирингом называется фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов компании, имеющее целью резкое улучшение показателей их деятельности, таких как затраты, качество, сервис и скорость. Данное определение является наиболее употребляемым и общепризнанным.

Реинжиниринг предполагает создание в. организации совершенно иного положения дел, полностью отличной от того, что было ранее. Перестройка должна осуществляться как бы с чистого листа, без учета предыдущего опыта. Организация в процессе реинжиниринга модифицирует свою систему функционирования, кадровую политику, сферу управления и т.д., то есть организационные изменения являются фундаментальными [7].

Бизнес-процессы очевидно являются соединением операций (задач) различных функциональных подсистем (видов менеджмента) [4]. Это необходимо для выпрямления каких-либо организационных процессов. Например, в малом предприятии сотрудники выполнят задачи разных процессов (видов менеджмента), начиная от приобретения ресурсов до реализации готовой продукции и не пропуская ни одной промежуточной задачи (совокупности операций). А значит, стираются грани между различными процессами организации.

Наиболее яркими проводниками бизнес-процессов в организации являются дивизиональные структуры, ориентированные на продукт или потребителя численностью в несколько десятков работников, в которых явно прослеживаются четкие цепочки операций преобразования входов в выходы.

Однако такое оформление процессов деятельности организации необходимо экономически обосновать, технологически описать и практически реализовать. При этом необходимо доказать, что задачи различных функциональных подсистем (видов менеджмента) теснее связаны между собой, чем задачи одной подсистемы. В средних и крупных предприятиях управленческая деятельность требует переработки больших объемов информации, прежде чем какая-либо информация поступит в другое подразделение для принятия решений.

Несмотря на наличие методов реформирования организаций и их структур, тем не менее, существуют проблемы создания таких структур, которые не только должны соответствовать целям и задачам организации, но и способны гибко перестраиваться под влиянием рыночных факторов, а иногда и успешно противостоять им. Модели зарубежных авторов и их последователей в России, ориентированные на бизнес-процессы, не каcаются функциональных элементов организации. Сейчас не существует сколько-нибудь удовлетворительной методологии, которая включала бы и доступные средства реформирования организационной структуры. Поэтому актуальным становится развитие концепции реинжиниринга на основе процесснофункционального подхода.

Реинжиниринг – это перепроектирование организаций, возможное при признании необходимости модернизации или развития, направленности на другие ценности с применением достижений науки [7]. Реинжиниринг применяется в трех ситуациях [1]:

-

– организация находится в состоянии глубокого кризиса, который может выражаться в очень высоком уровне издержек, отказе потребителей от ее про-дукции/услуг, снижении качества и конкурентоспособности продукции и т.п.;

-

– положение организации может быть признано удовлетворительным, но прогнозы ее деятельности на будущее являются неблагоприятными, поскольку организация сталкивается с нежелательными тенденциями в части конкурентоспособности и т.д.;

-

– организация является благополучной и поэтому быстрорастущей, поскольку ее стратегия состоит в ускоренном наращивании отрыва от конкурентов.

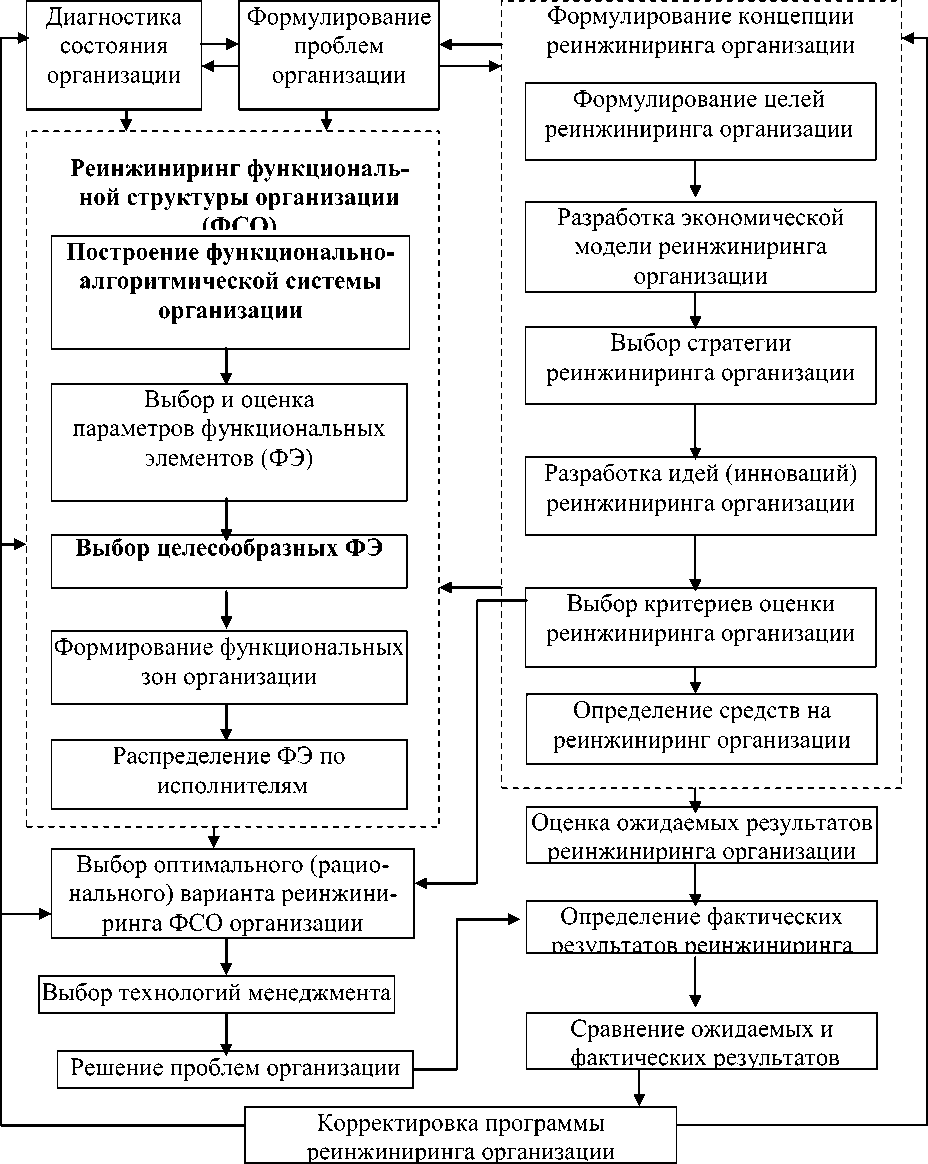

Объектом реинжиниринга является, таким образом, организация и ее основной компонент – функциональная структура. Универсальная модель реинжиниринга функциональной структуры представлена на рис. 1 [1].

Рис. 1. Универсальная модель реинжиниринга структуры

Объектом реинжиниринга являются не отдельные функции управления, а процессы. Процессный подход – подразделения организации выполняют действия, направленные на удовлетворение потребностей конкретного клиента – ни в коем случае не заменяет функционального подхода – подразделения организации выполняют действия, направленные на реализацию опре- деленной функции организации – он дополняет его.

Процессный подход предоставляет ряд преимуществ по сравнению с функциональным. Во-первых, люди кооперируются для достижения обещанного клиенту результата. Во-вторых, структура процессов отражает динамический взгляд на то, как организация производит продукцию. В-третьих, процессный подход ориентирует подразделения на сотрудничество, а не на соперничество. В-четвертых, при ориентации на процессы специалисты имеют дело с оцениваемыми характеристиками, такими как стоимость, время, эффективность, качество.

Реинжиниринг как подход к управлению изменениями получил сегодня широкое распространение, обладает одним важным свойством: формализованная структура бизнес-процессов безлична, то есть рассчитана на абстрактных индивидов, между которыми устанавливаются идеальные отношения, что не предполагает проведения детального анализа сложной динамики межличностного и межгруппового взаимодействия, возникающего в любой социальной системе. Трудности внедрения метода реинжиниринга во многом объясняются переносом акцента на технологическую компоненту организации в ущерб ее социальной составляющей.

В рамках исследования представляется ценным проанализировать опыт перепроектирования процессов, причины, препятствующие проведению ре-инжиниринговых мероприятий, и выделить ограничения использования подхода. Изучение теоретического и практического материала по реинжинирингу позволяет выделить его основные преимущества и недостатки (табл. 1) [5].

Это основной недостаток реинжиниринга. Маятник изменений как бы качнулся от метода организационного развития, сосредоточенного на социальной подсистеме организации, к ее технологической подсистеме. И социальная подсистема оказалась главным источником сопротивления изменениям.

Преимущества и недостатки реинжиниринга

Таблица 1

стороны действий руководителей.

Низкая социальная приемлемость проекта изменений, а отсюда высокий уровень сопротивления, в связи с ограничением временных рамок процесса реализации изменений, возможным сокращением штатов.

Высокая трудоемкость процедур и требование специальных компетенций к участникам процесса управления изменениями при выработке решений В процессе управления изменениями происходит ужесточение требований к квалификации персонала и деятельности высшего руководства.

Анализ основных процессов в рамках управления изменениями позволяет сократить значительную часть операций, не создающих стоимость.

В процессе управления изменениями происходит расширение компетенций специалистов: увеличение интеллектуального потенциала, накопление опыта, расширение вклада специалистов в позитивные экономические результаты.

В процессе управления изменениями устанавливается точное и четкое описание деятельности предприятия и всех его подразделений, регламентация и точное определение результатов работы вплоть до любого сотрудника, четкое описание квалификационных требований.

Становилось очевидным, что требуется синтез двух подходов: организационного развития и реинжиниринга. Подобная попытка делается авторами [2], которые предлагают перейти к интегрированному подходу, основываясь на внешнем сходстве в развитии организма и организации к сходству в их внутреннем функционировании. В разработанном подходе авторы не отказались от некоторых основополагающих идей Левина. В частности, в разработке того, что они называют «стратегическим намерением». В то же время авторы отдали должное и современным информационным технологиям, методу «реинжиниринг», преобразовав его в биореинжиниринг .

Авторы стремятся доказать, что успех реинжиниринга невозможен без фундаментального преобразования социальной основы организации. Данный подход имеет множество достоинств.

Большое внимание уделяется подготовительному, обеспечивающему этапу, предшествующему изменениям – переосмыслению достигнутого и возможного для достижения, подготовке к осознанию необходимости проведения изменений – рефреймингу .

Особое место при рефрейминге уделяется разработке видения будущего. Реструктуризация теперь рассматривается как первая ступень изменений, которую закрепляют такие этапы процесса управления изменениями, как оживление и обновление. Введены основополагающие элементы экономического механизма проведения изменений. Еще большее значение придается роли взаимоотношений организации с внешней и внутренней средой, увеличена роль человеческого фактора.

В процессе проведения изменений предлагается использование управления знаниями для повышения результативности изменений. Данный подход воплощает в себе использование современных достижений в науке и технике; введены новые модели сотрудничества при проведении изменений; повышена роль обучения. Отдача от человека повышается за счет его интеграции с информационными технологиями. Интегрированный подход – это пер- вая попытка соединить техническую и социальную составляющие подсистемы управлении изменениями.

Данный подход наиболее перспективен в современных условиях функционирования и развития организации, так как представляет собой системную модель управления изменениями, которая синтезирует лучшие достижения различных подходов (организационное развитие, реинжиниринг и др.) и учитывает новые теоретические и прикладные разработки в области управления экономическими системами.

Таким образом, интегрированный подход следует положить в основу при разработке теоретических положений и организационно-методических рекомендаций, используемых при управлении изменениями. При этом следует учесть, что указанный подход разработан зарубежными авторами, значительно теоретизирован и может служить только общим руководством при управлении изменениями, он также не учитывает специфики российских организаций.

Итак, проследив всю цепочку развития управления изменениями как науки, можно сделать выводы, что в разное время, по-разному изучали процесс управления изменениями. В настоящее время, в эпоху глобализации, автор считает, что управление изменениями как объект исследования необходимо рассматривать как систему многих процессно-деятельностных отношений, которую необходимо осторожно, но целенаправленно менять.

Список литературы Моделирование процесса управления изменениями в организациях

- Герасимов Б.Н. Организационный реинжиниринг. -Самара: МИР, 2008. -265 с.

- Корнеева Е.Н., Герасимов Б.Н. Управление изменениями на предприятии: монография. -Тольятти: Изд-во Волжского ун-та им В.Н. Татищева, 2008. -148 с.

- Пригожин А.И. Методы развития организаций. -М.: МЦФЭР, 2003. -324 с.

- Рубцов С.В. Уточнение понятия бизнес-процесс. Менеджмент в России и за рубежом. -2001. -№ 6. -С. 14-21.

- Семенычев В.К., Ашмарина С.И. Система управления организационными изменениями: монография. -Самара: Изд-во СМИУ, 2008. -136 с.

- Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе: пер. с англ. -СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 1997. -354 с.

- Davenport Т.H., Short J.E. The New Industrial Engineering: Information Technology ind Business Process Redesign//Sloan Management Review. -1990. -337 р.

- Ramsay J.O. A comparative study of several robust estimates of slope, intercepts an scale in linear regression//JASA. -1997. -№ 3. -Р. 33-45.

- Thietart R., Forgues B. Chaos theory and organization//Organization Science. January-Febuary. -1995. -Vol. 6. -№ 1. -Р. 74-87.

- Watzlawick P., Wakland J., Firsh R. Change. -N.Y.: Norton, 1974. -356 р.