Моделирование распространения короткого двумерного импульса света

Автор: Козлова Елена Сергеевна, Котляр Виктор Викторович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 2 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

Получено аналитическое решение в виде ряда общей краевой задачи для двунаправленного волнового уравнения для светового поля с ТЕ-поляризацией. Для моделирования прохождения двумерных импульсов света в планарном волноводе с «электрическими стенками» применялось разностное решение волнового уравнения. Численное решение совпадало с аналитическим с погрешностью менее 1%. Полученное разностное решение волнового уравнения на порядок точнее, чем разностное решение уравнений Максвелла, полученное FDTD-методом с помощью программы Fullwave при одних и тех же параметрах. Численно показано, что при отражении и прохождении ультракороткого импульса света (около 4 фс) через стеклянную плоскопараллельную пластинку рассчитанные коэффициенты Френеля совпадают с теоретическими с точностью 0,47% (без учёта дисперсии материала). Прошедшие пластину импульсы уширяются больше (в среднем на 3 фс), чем отражённые.

Волновое уравнение, явная конечно-разностная схема, численное моделирование, ультракороткий импульс, коэффициенты френеля, эффект уширения

Короткий адрес: https://sciup.org/14059071

IDR: 14059071

Текст научной статьи Моделирование распространения короткого двумерного импульса света

Задачи моделирования процессов распространения электромагнитных волн в различных средах были и остаются актуальными в связи с широким практическим применением различных оптических устройств: световодов, волноводов, ДОЭ. Численное моделирование прохождения света в среде позволяет решать как прямые задачи (расчёт электромагнитного поля в некоторой области), так и обратные (подбор параметров ДОЭ для формирования заданного распределения интенсивности).

Сам процесс распространения волны может описываться различными способами. Наиболее общее представление даёт система уравнений Максвелла. Однако их решение – трудоёмкий процесс. Вторым наиболее распространённым вариантом является применение волнового уравнения. В случае, когда не интересует временная динамика процесса, а требуется рассчитать стационарное электромагнитное поле, используют уравнение Гельмгольца или уравнение Шрёдингера.

Для каждой физической модели применяется свой численный метод расчёта. Так, для уравнений Максвелла характерно применение метода FDTD [1], [2]. Данный метод реализован, например, в коммерческом пакете FullWave компании RSoft. Для случая решения уравнения Гельмгольца или уравнения Шрёдингера применяют метод BPM, который реализован, например, в коммерческом пакете BeamProb компании RSoft [3]. Применяют и различные гибридные методы, к примеру, для решения однонаправленного волнового уравнения используют метод TD-BPM [4] - [6].

Отдельно стоит отметить большой интерес к вопросу моделирования прохождения ультракоротких импульсов через различные оптические системы [7] - [9]. Современные лазеры способны генерировать световые импульсы длительностью несколь- ко циклов оптического поля [10] - [11], обеспечивая инструменты для контроля самых быстрых движений атомов в молекулярных системах.

В данной статье рассматривается процесс распространения ультракороткого импульса в планарном волноводе, в основу описания которого положено волновое уравнения. В первой части для первой краевой задачи в общем виде с помощью метода разделения переменных находится аналитическое решение. Во второй части производится построение явной конечноразностной схемы и сравнение численных решений, рассчитанных с помощью разработанной схемы и коммерческого пакета FullWave, и аналитического решения. В третьей части проводится моделирование процесса прохождения ультракороткого импульса через тонкую плёнку. Сравниваются теоретические и расчётные коэффициенты отражения и преломления.

1. Аналитическое решение

Общий случай

Рассмотрим следующую краевую задачу для волнового уравнения в двумерном пространстве [11]:

д 2 E y 1

"ат5" - П? A xzEy = f(x, z,t), xG(ax;bx), zG(az;bz), tg(aт;bt];

eA =Ф 1 ( z , t ) , z G ( a z ; b z ) , tg ( a т ; b t ] ; x = a x

EA, b ^ 2 ( z , t) , z g( a z ; b z ) , tg ( a т ; b t ] ; I x = b x

< E y|z = a =^ i ( x , t ) , x G ( a x ; b x ) , tg ( a т ; b t ] ; (1)

E yY = b =^ 2 ( x , t ) , x G ( a x ; b x ) , tg ( a т ; b t ] ;

EyV =Xi(x,z), xG(ax;bx), zG(az;bz); t=aт dE , x

"дт" =X 2 ( x,z ) , x G ( a x ;b x ) , z G ( a z ;b z ) , t= a. т

Л д2 , д2

где А„ =—7 + —х - оператор Лапласа, Ev - проек-12 дх2 д z2 y ция вектора напряжённости (ТЕ-поляризация) электрического поля на ось у, В/м; n - коэффициент преломления; х и z - пространственные координаты, м; т = ct - аналог времени распространения, м; t - время, с, с - скорость света, м/с; [ax; bx] и [az; bz] - границы расчётной области в пространстве, а [aT; bT] -во времени, пары функций ф1(z, т) и ф2(z, т), а также и у1(х, т) и у2(х, т) - граничные условия, а х1(х, z) и Х2(х, z) - начальные условия, f (х, z, т) - функция источников.

Для её решения перейдём к краевой задаче с однородными краевыми условиями, используя следующие замены:

E y ( х , z , т ) = Е ( х , z , т ) + U ( х , z , т ) + V ( х , z , т ) ;

U ( х , z , Т) = Г ^ ( V 1 ( х , Т) " V L= a. ) + I b z- a z

\ ^ ^ ( ^ ( х , т)- V z = b z ) ;

, х ( Ь х - х ) . . ( a x - х ) . . V ( х , z , т ) = ----- Ч ( z , т ) + ^----- ю; ( z , т ) .

Ь - ar ar - Ь

Стоит отметить, что должно выполняться условие согласованности граничных функций:

U (ах,z, т) = U (Ьх,z, т) = 0.

После подстановки выражений (2) в систему (1) получим:

д2 E 1 Л сА

-

- n А xz E = f ( х , z , т) ,

-

х G ( a ; Ь х ) , z G ( a z ; b z ) , M a т ; Ь т ] ;

-

E L= ax = E L = Ь х = 0 z G a z ; b z ) , TG( a т ; Ь т] ;

E\z=az = E\z = . = 0 х G( ах ; Ьх ) , Ma т ; ЬтЬ

E L- a = х ( х , z ) , х G ( а х ; Ь х ) , z G ( a z ; Ь 2 ) ;

д Е "т

"дт = Z- (х,z), х G( ах; Ьх), z G( az; Ь2), т=ат

E ( х , z , т ) = ]Г j L;7 ;m ( т ) X, ( х ) Z m ( х ) ;

.=1 m =1

-

< Xt ( х ) = cos а , а х • sin а , х - sin а , а х • cos а , х ;

Zm ( z ) = cos Р m a z • sin P m z - sin P m a z ' COs P m z ;

T m ( т ) = C 1 ( т ) cos Y ,m т+ C 2 ( т ) sin Y ,m т ,

где X , ( х ), Z m (z ), T im (т); а ; =д / /( Ь х - а х ) ,

Р m = П ml ( Ь z - a z ) , Y im = V а 2 + P m,/ n - собственные функции и собственные числа оператора Лапласа по переменным х, z и т, соответственно.

Коэффициенты С 1 (т) и С 2(т) найдём с помощью метода неопределённых коэффициентов Лагранжа:

C 1 ( т ) = -—J F m ( т ) - sin Y im т - d т + C 1 ( а т ) ;

Y im

C 2 ( т ) = — J X ( т ) • COs Y im т • d T + C 2 ( a т ) ,

I Y im"

bx bz

4 J J f (х, z, т) Xi (х) Zm (х) дх dz axaz im ( ) (Ьх - ах)(Ьz - az)

- коэффициенты разложения в ряд Фурье правой части уравнения системы (4); константы С 1 ( a т ) и С 2( Ь т ) определяются из начальных условий.

Таким образом, решение исходной задачи представимо в следующем виде:

LM

Е у ( х , z , т ) = ЕЕ T m ( т ) Xl ( х ) Z m ( х ) + i =1 m =1

+ U ( х , z , т ) + V ( х , z , т ) .

Частный случай

Рассмотрим планарный волновод, оболочка которого выполнена из материала, идеально отражающего излучение. В волновод подаётся импульс, но в начальный момент времени источник выключен. Запишем математическую модель представленной задачи:

д 2 Е У ± f д 2 Е У +Х 1 дт 2 n2 д х2 + д z2

V 7

где

f ( х , z , т ) =

= f ( х ,z,y-82'V + U. + A^zfc + U > ; дт n

х G V - 1"2> ; i 2 ) , z G ( 0; ; z ) , TG ( 0; T ] ;

Z 1 ( х , z ) = X 1 ( х , z )-( V + U )|T_„ ;

1 т= a т

„ , x , x д(V + U) %2 ( х, z ) = %2 ( х, z )-------- дт

.

т= a.

Ey\x T = Ех = 1 х = 0, z g ( 0; ; z ) , TG ( 0; T ] ;

х = 2 2

Ey| z = 0 =^ ( х , т ) , х g f- 1 2; i 2 1 , TG ( 0; T ] ;

Ey|z = iz= °’ х G V - 1 2; i 2 1 , TG ( 0; T ] ;

Используя метод разделения переменных Фурье, найдём решение краевой задачи (4):

E y | т=0

д Ey дт

т=0

= 0, х G

Г z z)

xx

V 2’2 7

z g ( 0; i z ) .

где lx и lz – ширина и длина волновода (в метрах), соответственно, T – время моделирования (в секундах), ψ( x, τ) – напряжённость электрического поля на входе в волновод в момент времени τ, (В/м).

Зададим начальное условие следующим образом:

Представленная конечно-разностная схема обладает вторым порядком аппроксимации по всем шагам дискретизации, а также обладает следующим условием устойчивости:

V ( x , т ) = sin ®T- cos a 1 x ,

2n , где to =--несущая частота, рад/с;

% 0

λ 0 – длина волны в свободном пространстве, м. Найдём решение задачи (11) в виде ряда, воспользовавшись вышеизложенным методом:

M

E y ( x , z , т ) = ^ ( B sin toT+ C sin Y 1 m т ) х m =1

х cos a 1 x sin в m z ,

где C = - 2 to( 1 + A ) ; B = A ; A = ™’ n 2 -a 2,.

в m l Y 1 m в m l z П 2 ( Т 2 „ "to 2 )

Стоит отметить, что полученный ряд является медленно сходящимся.

Заметим также, что частное решение (13) задачи было получено ранее и другими авторами [12, 13], в то время как решение (10) краевой задачи для волнового уравнения в наиболее общей постановке (1) получено впервые в этой статье, но с использованием известных методов.

2. Конечно-разностная схема

Построение конечно-разностной схемы

Построим на равномерной сетке явную конечноразностную схему [14]:

Л т E k = J2 Л XI: k + ^2 Л z E i , n

ij

n

ij

i = 1, I - 1; j = 1, J - 1; k = 1, K - 1;

h

n

2- [—+—) < 1. t21 hx2 h2 J xz

Сравнение аналитического и разностных решений

Для оценки практической сходимости численного решения, получаемого с помощью схемы (14), проводилось сравнение результатов моделирования с аналитическим решением, а также с результатами моделирования, полученными с помощью коммерческого пакета FullWave, в котором решаются уравнения Максвелла.

Стоит отметить, что вследствие медленной сходимости ряда (13) необходимо брать не менее М =900 членов ряда для получения приемлемой точности, которая характеризуется средней квадратичной ошибкой (СКО) 0,01% (максимальное отклонение 4∙10-3 В/м, т.е. 0,4%) в сравнении с решением, полученным путём учёта 1500 членов ряда. В случае М = 300 погрешность характеризуется величиной в 0,3% (максимальное отклонение 0,01 В/м, т.е. 1%).

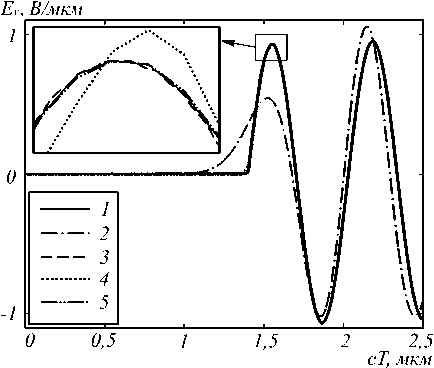

На рис. 1 приведены графики численных решений, полученных с помощью разработанной схемы и коммерческого пакета FullWave, в сравнении с аналитическим решением, полученным по формуле (13). Расчёты проводились для сеток, представленных в табл. 1, и при следующих параметрах: λ 0 = 0,633 мкм, l x = 3 мкм, l z = 10 мкм, n = 1, T = 9 мкм.

Таблица 1. Значения погрешностей

|

D |

h x |

h z |

h τ |

|

1 |

λ 0 /6,33 |

λ 0 /63,3 |

λ 0 /1266 |

|

2 |

λ 0 /6,33 |

λ 0 /633 |

λ 0 /1266 |

<

E ˆ ikj

E ˆ ikj

I i =0

I j =0

= E^ = I = 0, j = 1, J - 1, k = 2, K ;

=Vk,i = 17/-^ , k = 2^K;

I ? k = 0, i = 1, I - 1, k = 2, K ;

ij j = J

I:,k = 0, i = 0, I , j = 0, J ;

ij k = 0

I k =0

E k + 1

-

E ikj

h т

k =0

= 0, i = 0, I , j = 0, J ,

где E i k j и

V i

ˆ

– сеточная функция, взятая в узле

( i , j , k ); Л Е i

E i +1 -

2 E? + л h2i i 1 – разностный оператор

Лапласа; I, J, K – количество интервалов разбиения

llT по переменным x, z и т; hx = -у, hz = -J, hт = K шаги аппроксимации по переменным x, z и τ.

Рис. 1. Напряжённость электрического поля, рассчитанная аналитически (кривая 1), пакетом FullWave на сетке D = 1 (кривая 2) и сетке D = 2 (кривая 3), разностной схемой на сетке D = 1 (кривая 4) и сетке D = 2 (кривая 5)

Из графиков видно, что даже на достаточно крупной сетке схема (14) даёт совпадение порядка 99%, в то время как FullWave на аналогичной сетке даёт решение со смещением, вследствие чего совпадение характеризуется величиной лишь 10%. Однако на мелких сетках оба численных решения совпадают с аналитическим. СКО для численного решения, полученного с помощью схемы (14), составляет 0,014%, а для решения, полученного с помощью пакета FullWave, СКО = 1%.

Также численные эксперименты показали, что схема (14) менее чувствительна к величине шага по времени, нежели к величине шага по пространственной переменной z . Таким образом, для достижения эквивалентной точности предложенному методу требуются сетки меньшей размерности, нежели методу FDTD, реализованному в пакете FullWave, вследствие чего сокращается требуемый объём оперативной памяти и время расчёта самого решения.

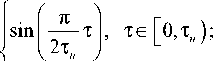

Для схемы (14) было проведено численное исследование сходимости. Результаты исследования сходимости представлены на рис. 2 и в табл. 2, где D – номер сетки с соответствующими шагами дискретизации, а ξ – среднеквадратическая погрешность аппроксимации, %. Расчёты производились при вышеприведённых параметрах.

Таблица 2. Значения погрешностей

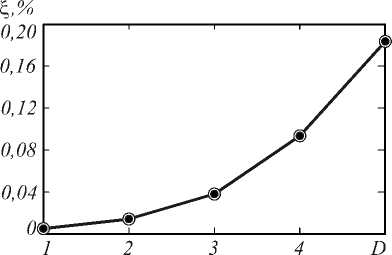

Зададим начальное условие следующим образом:

n x

V ( x , T ) = g up ( T ) ' g down ( T ) ' sin ® T ' cos—, (16)

l x

где

и

g down (т)

g up (t) =

1, те ( т u , T ] ;

1, те [0,т,— тd);

I sinf П/

V

s

-

T]

A

2т d

те(т s-т d,т s ];

|

D |

h x |

h z |

h τ |

ξ, % |

|

1 |

λ 0 /128 |

λ 0 /2024 |

λ 0 /2400 |

0,0053 |

|

2 |

λ 0 /64 |

λ 0 /1024 |

λ 0 /1200 |

0,0144 |

|

3 |

λ 0 /32 |

λ 0 /512 |

λ 0 /600 |

0,0382 |

|

4 |

λ 0 /16 |

λ 0 /256 |

λ 0 /300 |

0,0937 |

|

5 |

λ 0 /8 |

λ 0 /128 |

λ 0 /150 |

0,1837 |

– функции вхождения и затухания сигнала, τ u – время нарастания амплитуды сигнала; τ d – время спада амплитуды сигнала; τ s – время подачи сигнала.

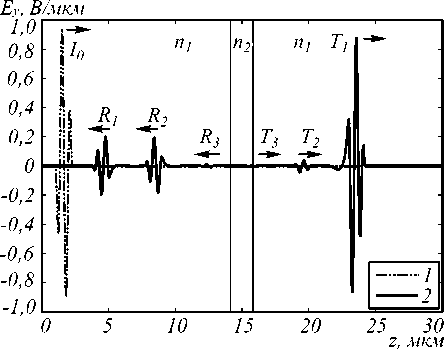

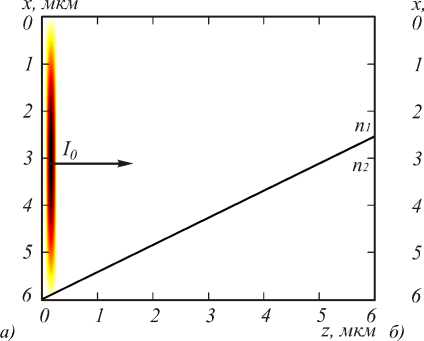

Расположим стеклянную пластинку шириной b на расстоянии a от источника. На рис. 3 представлена мгновенная картина амплитуды поля, полученная вследствие прохождения ультракороткого импульса через тонкую пластину. Расчёты производились при следующих значениях параметров: n 1 = 1, n 2 = 1,55, a = 14,367 мкм, b = 1,266 мкм, λ 0 = 0,633 мкм, l x =3 мкм, l z =30 мкм, T =9 мкм, h x = λ 0 /6,33 мкм, h z = λ 0 /633 мкм, h τ = λ 0 /1266 мкм, τ u = 0,633 мкм; τ d = 0,633 мкм; τ s = 1,266 мкм.

Риc. 2. Погрешность в среднеквадратической норме

Из приведённых выше результатов очевидна сходимость численного решения к аналитическому. Порядок сходимости близок к квадратичному.

3. Моделирование ультракороткого импульса

В настоящее время актуально исследование поведения в различных оптических системах коротких и ультракоротких импульсов. Смоделируем прохождение ультракороткого импульса через стеклянную плоскопараллельную пластинку, считая, что среда обладает мгновенным откликом (без учёта дисперсии материала).

Риc. 3. Мгновенная картина амплитуды поля на оптической оси в момент времени t = 88,898 фс для импульса длиной 4,223 фс: входящий импульс (кривая 1) и результирующее поле (кривая 2)

На рис. 3 можно наблюдать явление многократного отражения и прохождения импульса от поверхности плёнки, где I 0 – входящий импульс, R 1 , R 2 и R 3 – отражённые импульсы, T 1, T 2 и T 3 – прошедшие импульсы [15].

В табл. 2 приведены теоретические и расчётные коэффициенты отражения / пропускания для соответствующих отразившихся / прошедших волн, где ^ i и 3 i - коэффициенты отражения и преломления соответствующего i- го импульса.

|

Таблица 3. Коэффициенты для прошедших и отражённых импульсов |

|||

|

Тип импульса |

Теоретические ℜ i / ℑ i |

Расчётные ℜ i / ℑ i |

Длина, фс |

|

R 1 |

0,0465 |

0,0421 |

8,7494 |

|

R 2 |

0,0423 |

0,0430 |

10,3405 |

|

R 3 |

9,1563∙10-5 |

5,1596∙10-5 |

|

|

T 1 |

0,9091 |

0,9081 |

12,5554 |

|

T 2 |

0,0020 |

0,0021 |

13,3492 |

|

T 3 |

4,2601∙10-6 |

1,5996∙10-5 |

|

|

Всего |

1 |

0,9953 |

|

Из таблицы видно, что результаты численного эксперимента хорошо согласуются с теорией. СКО составила 0,47%. Отражение и прохождение ультра- короткого импульса от тонкой пластины подчиняется законам Френеля. Также замечено уширение отразившихся и прошедших импульсов по сравнению с входным сигналом (четвёртый столбец табл. 3).

Известно, что при полном внутреннем отражении ультракороткого импульса происходит фазовый сдвиг, который приводит к изменению распределения интенсивности отразившегося импульса [16]. Смоделируем полное отражение ультракороткого импульса от границы раздела двух сред.

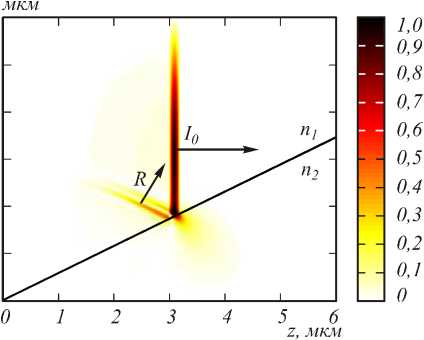

Пусть импульс падает на поверхность под углом θ. Расчёты производились при следующих значениях параметров: n 1 = 1,5 , n 2= 1, θ = 60 °, λ0 = 0,633 мкм, lx =6 мкм, lz =6 мкм, T =6 мкм, hx = λ0/10 мкм, h z = λ 0 /422 мкм, h τ = λ 0 /528 мкм, τ u = 0,3165 мкм; τ d =0 мкм; τ s =0 мкм.

Риc. 4. Картина дифракции для импульса длинной 1 фс в момент времени: 1,3609 фс (до отражения) (а);

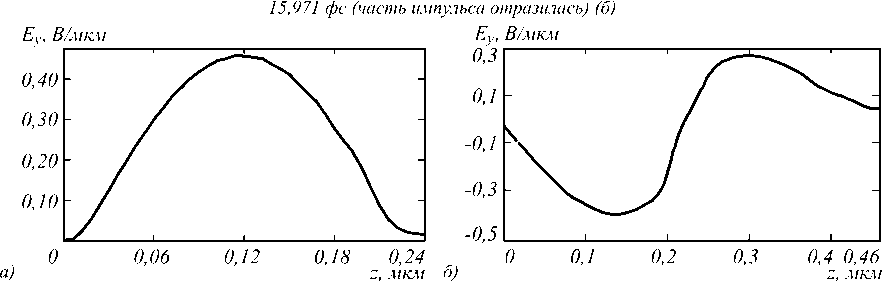

Риc. 5. Сечение импульса в момент времени 15,971 фс: падающего, I0 (а); отражённого, R (б)

На рис. 4 можно наблюдать явление полного внутреннего отражения от границы двух сред: оптического стекла и воздуха (граница представлена чёрной линией), где I 0 – падающий импульс, R – отражённый импульс, а направление распространения импульсов указано стрелками. Из рис. 4 видно, что отражённый импульс исказил свою форму и состоит из двух «лепестков», вместо одного падающего «лепестка». Сравним распределения интенсивности падающего и отразившегося импульсов.

На рис. 5 видно, что формы отразившегося и падающего импульсов различны, что согласуется с экспериментальными результатами, представлен- ными в работе [16]. Стоит отметить и значительное (практически в два раза) уширение отражённого импульса по сравнению с падающим.

Заключение

Получены следующие результаты:

-

1. Для общей постановки краевой задачи для волнового уравнения получено аналитическое решение в виде ряда (10).

-

2. Построена и численно исследована явная схема для краевой задачи (11). Скорость сходимости схемы близка к квадратичной.

-

3. В частном случае получено совпадение между численным и аналитическим решением.

-

4. Показано, что разностное решение волнового уравнения на порядок точнее, чем разностное решение уравнений Максвелла FDTD-методом с помощью программы Fullwave при одних и тех же параметрах сетки (СКО 0,014% и 1%).

-

5. Произведено сравнение теоретических и расчётных коэффициентов отражения и пропускания для ультракороткого импульса света длиной 4,223 фс при прохождении через стеклянную пластину; СКО составила 0,47%.

-

6. Численно показано, что при полном внутреннем отражении ультракороткого импульса (1 фс) от раздела двух сред даже без учёта дисперсии материала происходит искажение и уширение импульса.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (госконтракт № 14.740.11.0016), гранта Президента РФ поддержки ведущих научных школ (НШ-4128.2012.2) и гранта РФФИ (12-07-00269).