Моделирование развития сложных систем с использованием параметров мощности и бюджета социального времени

Автор: Головин Андрей Аркадьевич

Статья в выпуске: 2 (47) т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен подход к анализу устойчивого развития социально-экономических систем с использованием параметров социального времени и мощности. Проведена формализация критериев социального времени и эффективности использования энергоресурсов, что позволило создать матрицу сценариев развития социально-экономических систем с 9 вариантами изменения ситуации. Осуществлено моделирование развития на примере социально-экономической системы России с 2000 по 2017 гг. Исследование методов управления бюджетом социального времени и его влияния на развитие социально-экономических систем является перспективным направлением научно-прикладных исследований, а также предоставляет возможность разработки дальнейшей модели управления устойчивым развитием социально-экономических систем.

Социально-экономическая система, социальное время, необходимое время, свободное время, устойчивое развитие, мощность, моделирование развития, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/14122155

IDR: 14122155 | УДК: 304.5

Текст научной статьи Моделирование развития сложных систем с использованием параметров мощности и бюджета социального времени

Каждый член общества в жизни использует бюджет социального времени (ST), который расходуется по-разному. Одна часть, необходимое время (tNт), уходит на воспроизводство человека, т.е. работу, быт, образование, сон, еду, передвижения и пр. Другая часть, остающаяся после удовлетворения необходимых, жизненно важных потребностей, называется свободным временем (tFT). Сумма частей всегда равна единице, т.е. составляет полное социальное время: ST = t Nт +1FT = 1. В свою очередь необходимое социальное время включает в себя рабочее время (t ^T ) и бытовое, внерабочее время (tн т ).

Закон экономии времени (П.Г. Кузнецов) утверждает историческую тенденцию сокращения необходимого времени tNT и увеличения свободного времени t рт на удовлетворение одной и той же общественной потребности [1, с. 9-17]. Т.е. закон устанавливает необходимость увеличения свободного социального времени для обеспечения устойчивого развития социально-экономической системы.

Социальное время – мера длительности социальных объектов (явлений, процессов), связанных с распределением времени в обществе [2, с. 88]. Для социально-экономической системы социальное время является мерой потенциальных временных возможностей, которая может быть представлена произведением объёма астрономического времени на численность населения:

ST(t) = Ty(t) • M(t) , где

ST(t) – бюджет социального времени,

T y (t) – астрономическое время года, равное 8760 часам в год,

M(t) – численность населения.

Единицей социальной времени может быть выбран один миллион человеко-год (МГ или MY), определяемый как время жизни одного миллиона человек в течение одного года (1МГ = 1 год · 1 млн. чел.). Единица социального времени является инвариантом, т.к. не меняется во времени, а с её помощью можно сравнивать объёмы социального времени в разные периоды (рисунок 1).

т

M(t)A

Необходимое время

Свободное время

tNT + tFT - 1

tNT

tFT

> Ty(t)=l год

Рис. 1. Объём социального времени

Социально-экономическая система России на 1 января 2020 года обладала 1,3 трлн.

чел./часов или 146,7 МГ бюджета социального времени, которое российское общество может использовать как для развития, так и для деградации системы [3].

Социальное время является основным доступным ресурсом (мерой), которым может управлять как отдельный человек, так и общество. Одновременно с этим человек обменивается потоками энергии с окружающей средой. Каждое его действие характеризуется затратой определённого количества энергоресурсов (через питание, топливо, энергию) в единицу времени, что называется мощностью.

Существует закон сохранения потока энергии или мощности (Лагранж, Д. Максвелл, Г. Крон, П.Г. Кузнецов), который лежит в основе устойчивого развития социальноэкономических систем. Закон гласит, что «полная мощность (N) на входе в систему равна сумме полезной мощности (P) и мощности потерь (G) на выходе из системы», или N = P + G [4, с. 316]. Из закона следуют фундаментальные основания рассмотрения диссипативных (рассеивание энергии) и антидиссипативных (накопление энергии) процессов в социальноэкономических системах. Отношение реальной возможности системы или полезной произведённой мощности (P) к потенциальной возможности системы или полной затраченной мощности (N) есть мера эффективности использования системой энергетических ресурсов (продукты питания, энергия, топливо) за определённое время: р

p(t) = — . Соответственно целью любой системы (человек, институт, государство, человечество) является рост полезной мощности и уменьшение мощности потерь. Это позволяет обеспечивать антидиссипативные процессы, т.е. развитие (процессы жизни), а не деградацию (смерть) системы.

Знание объективных законов использования времени (социальный ресурс) и мощности (физический ресурс) позволяет формировать научное управление социальноэкономической системой, направленное на устойчивое инновационное развитие. Следствием научного управления социальным временем выступает повышение эффективности общественного производства, рост производительности труда, рост качества жизни.

Для разработки сценариев развития социально-экономической системы проведём формализацию критериев социального времени (tNT и t FT) и эффективности использования энергоресурсов p(t). Для этого введём коэффициент использования бюджета социального времени ae(t) = — . Данный коэффициент показывает место границы между необходимым и tNT свободным социальным временем и отражает реализацию закона экономии времени. Возможны три варианта:

Условие, при котором общества имеет преобладание свободного социального времени над необходимым социальным временем. Является необходимым условием устойчивого социально-экономического развития.

Характеризует промежуточное переходное состояние, при котором затрачиваемое обществом необходимое социальное время равно свободному социальному времени.

Условие преобладания необходимого социального времени над свободным социальным временем может характеризовать историческую ситуацию как экономического роста, так и при длительном сохранении условия тенденцию экономического спада и деградации.

Предлагается также использовать критерий темпа роста эффективности использования

A

f

Дф^ ( At

ф(t + т) - Ф(t) • 100)

фОО

В данном случае показатель

$(t) можно

условно расценивать как коэффициент

общественной мощности, а показатель Дф как коэффициент материальной мощности

из 9 сценариев развития социально-

системы. Таким образом, получаем матрицу экономических систем с использованием критериев необходимого и свободного времени (см. таблицу 1).

Таблица 1. Матрица сценариев развития социально-экономических систем с использованием критериев социального времени и эффективности использования ресурсов

|

Др -т- > 0 At |

Д р -т- = 0 At |

Д р -т- < 0 At |

|

|

^(t) > 1 |

Сценарий 1 |

Сценарий 2 |

Сценарий 3 |

|

^(t) = 1 |

Сценарий 4 |

Сценарий 5 |

Сценарий 6 |

|

^(t) < 1 |

Сценарий 7 |

Сценарий 8 |

Сценарий 9 |

Опишем сценарии матрицы.

Сценарий 1 – «Устойчивое инновационное развитие».

том 16 № 2 (47), 2020, ст. 3

C $(t) > 1,

Описание: наиболее благоприятное положение дел, когда в социально-экономической системе наблюдается неубывающий положительный темп роста эффективности использования энергоресурсов, а также преобладание свободного времени в бюджете времени общества. Сценарий наиболее приближен к устойчивому инновационному развитию.

Последствия:

-

■ сохранение инновационного развития в длительной перспективе в условиях негативных внутренних и внешних воздействий за счет неубывающего темпа роста эффективности использования ресурсов, уменьшения мощности потерь при неувеличении

темпов роста потребления ресурсов;

-

■ тенденция уменьшения рабочего (t WT ) и бытового (t HT ) времени за счёт роста творчества и использования идей, повышающих КПД технологий и обеспечивающих общественное развитие.

Сценарий 2 – «Переходный период к росту».

( ^(t) > 1,

1^-0-

Описание: наблюдается отсутствие темпов роста эффективности использования

энергоресурсов при сохранении положительного роста свободного социального времени.

Сценарий наиболее приближен к переходному периоду с вероятностью роста социально- экономической системы.

Последствия:

-

■ увеличение совокупного произведенного продукта в основном за счёт роста потребления ресурсов;

-

■ преобладание свободного времени в бюджете времени общества не используется достаточно эффективно в целях увеличения темпов роста эффективности социальноэкономической системы, что может привести к дальнейшему спаду. При этом текущее распределение социального времени обеспечивает удовлетворение потребностей социальноэкономической системы.

Сценарий 3 – «Спад».

том 16 № 2 (47), 2020, ст. 3

C $(t) > 1, {^<0

Описание: наличие падения темпов роста эффективности использования энергоресурсов при сохранении положительной динамики использования свободного социального времени. Сценарий наиболее приближен к спаду социально-экономической системы.

Последствия:

-

■ уменьшение совокупного произведенного продукта в ткущем периоде, что означает уменьшение возможностей удовлетворять потребности населения;

-

■ свободное социальное время направлено преимущественно на удовлетворение негативных потребностей (пьянство, праздное времяпрепровождение, рост материальных благ), а не на творческую активность. Свободное социальное время (социальная энергия масс) используется неэффективно, не способствует социальному развитию, и в конечном итоге может привести к росту необходимого социального времени, общественной

деградации.

Сценарий 4 – «Инновационное развитие».

( $(t) = 1, {^>0

Описание: ситуация, когда темп роста эффективности использования энергоресурсов сопровождается промежуточным состоянием в использовании бюджета социального времени (использование свободного времени равно затратам необходимого времени). Сценарий наиболее приближен к инновационному развитию социально-экономической системы.

Последствия:

-

■ развитие за счет повышения эффективности использования ресурсов посредством реализации более совершенных технологий, приносящих больший доход;

-

■ достаточно благоприятное общественное развитие, позволяющее использовать имеющейся бюджет социального времени в целях инновационного развития и дальнейшего

перехода к сценарию 1.

Сценарий 5 – «Переходный период».

Г $(t) = 1, ^-0

том 16 № 2 (47), 2020, ст. 3

Описание: состояние системы, в которой отсутствуют темпы роста эффективности использования ресурсов и паритетное использование свободного и необходимого социального времени. Сценарий наиболее приближен к промежуточному, переходному состоянию социально-экономической системы.

Последствия:

-

■ наличие роста социально-экономической системы, при этом происходит увеличение совокупного произведенного продукта в основном за счёт роста потребления ресурсов, а не за счёт увеличения эффективности их использования;

-

■ распределение бюджета социального времени позволяет перейти как к ускоренному росту экономики, так и при неэффективном использовании свободного времени

привести к стагнации социально-экономической системы.

Сценарий 6 – «Ускоренный спад».

г $(t) = 1,

Описание: отрицательные темпы эффективности использования ресурсов в экономике при промежуточном состоянии использования бюджета социального времени. Сценарий наиболее приближен к ускоренному спаду социально-экономической системы.

Последствия:

-

■ ускоренное уменьшение совокупного произведенного продукта («отрицательный рост») за текущий период;

-

■ неэффективное использование свободного (наличие тенденций роста негативных потребностей) и необходимого (в первую очередь рабочего) социального времени может

привести к росту последнего и дальнейшей деградации социально-экономической системы.

Сценарий 7 – «Развитие за счёт эксплуатации общественных сил».

f ^(t) < 1, |^>0

Описание: наличие темпа роста эффективности использования ресурсов при преобладании необходимого социального времени. Сценарий наиболее приближен к развитию за счёт эксплуатации общественных сил социально-экономической системы.

Последствия:

том 16 № 2 (47), 2020, ст. 3

-

■ увеличение совокупного произведенного продукта в основном за счет повышения эффективности использования ресурсов, а не за счет увеличения общественного потребления;

-

■ развитие социально-экономической системы обеспечивается за счёт больших затрат рабочего времени (t WT ) и эксплуатации (мобилизации) временных (жизненных) ресурсов населениях, что в условиях военного времени может быть нормальным требованием, а в условиях мирного времени может привести в долгосрочной перспективе к стагнации социально-экономической системы.

Сценарий 8 – «Стагнация (нулевой рост)».

г $(t) < 1,

I s-‘

Описание: отсутствие темпов роста эффективности использования ресурсов при задействовании необходимого социального времени. Сценарий наиболее приближен к стагнации социально-экономической системы.

Последствия:

-

■ отсутствие роста совокупного произведённого продукта за текущий период, что свидетельствует об отсутствии позитивных сдвигов, застою в экономике;

-

■ рост необходимого социального времени при уменьшении свободного социального времени свидетельствует о необходимости изменения социальноэкономической политики в пользу повышения эффективности использования общественных фондов.

Сценарий 9 – «Деградация».

Г $(t) < 1, |^<0

Описание: наиболее отрицательный сценарий, предполагающий отрицательные темпы роста эффективности использования ресурсов и рост необходимого социального времени, т.е. выживание населения.

Последствия:

-

■ уменьшение темпов роста совокупного произведённого продукта за текущий период, невозможность при заданной социально-экономической политике обеспечить удовлетворение всех потребностей населения;

-

■ рост эксплуатации населения за счёт увеличения рабочего времени (t WT ), а также затрат на удовлетворение бытовых условий жизни (t HT ). Уменьшение свободного социального времени не способствует ни росту эффективности экономики (за счёт реализации новых идей), ни моральной удовлетворённости населения (за счёт увеличения затрат времени на воспроизводство).

На основе указанных естественнонаучных индикаторов устойчивого развития социально-экономических систем произведём расчёты показателей развития России в 20002017 гг. и проанализируем динамику изменений.

Суммарное потребление всех видов продуктов питания, топлива, электроэнергии за период 2000-2017 год имело положительную динамику. На рисунке 2 видно, что рост составил с 1003,91 ГВт в 2000 г. до 1080,68 ГВт в 2017 г. или 7,6%. Прямой рост N(t) имел место с 2000 до 2005 гг., с 2006 по 2017 гг. Лишь в 2006 году произошло падение суммарного потребление до 905,23 ГВт, а к 2011 году показатели были восстановлены до периода 2000 г.. После чего с 2011 г. наблюдается постоянный положительный рост потенциальной возможности N(t) в среднем на 10 ГВт ежегодно.

с^ О

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Рис. 2. Суммарное потребление энергоресурсов (N(t)), ГВт [3]

Качество использования потенциальной возможности России реализуется через показатели полезной мощности (P(t)) и мощности (G(t)). На рисунке 3 видно, что совокупное производство, как и мощность потерь социально-экономической системы имеют положительную динамику роста. Если совокупное производство в рамках имеющихся технологий выросло за 18 лет на 29,3 ГВт (с 294,71 ГВт в 2000 г. до 324,03 ГВт в 2017 г.), то мощность потерь увеличилась на 47,4 ГВт (с 709,19 ГВт в 2000 г. до 756,64 ГВт в 2017 г.).

том 16 № 2 (47), 2020, ст. 3

Наряду с ростом потенциальной возможности система при современном уровне технологий и управления большую часть ресурсов использует неэффективно. Мощность потерь энергоресурсов (упущенная возможность) в два с лишним раза превышает реальную возможность. Это может говорить о невысоком уровне эффективности использования ресурсов и тенденциях стагнации системы.

|

800 |

737,93 |

|

700 |

633,94 711,10 756,64 |

|

600 |

709,19 746,11 718,49 658,25 |

|

400 300 |

306,90 271,29 304,53 |

|

200 |

294,71 312,67 281,36 307,70 |

|

0 |

2000 2003 2005 2006 2007 2011 2012 2017 |

|

P(t) G(t) |

294,71 306,90 312,67 271,29 281,36 304,53 307,70 324,03 709,19 737,93 746,11 633,94 658,25 711,10 718,49 756,64 = P(t) ^G(t) |

Рис. 3. Полезная мощность (P(t) и мощность потерь G(t), ГВт [3]

Эффективность использования энергоресурсов все эти годы варьируется от 0,29 до 0,3: с 2000 по 2004 гг. φ(t) = 0,29, с 2005 по 2017 гг. φ(t) остаётся на уровне 0,3. По данным научных расчётов устойчивое развитие системы обеспечивается при показателе φ(t) ≥ 0,62 [5].

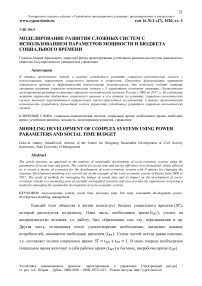

Рассчитаем темпы роста эффективности использования энергоресурсов . Они на протяжении всех лет имели неустойчивую тенденцию (см. рисунок 4). В разные годы с 2000 по 2011 гг. изменялся от -0,13 до 1,49, но в целом не имели ярко выраженной ориентации.

Наряду с положительными темпами в 2000 (0,28), 2002 (0,10), 2004 (0,33), 2005 (0,21), 2006

(1,49), 2010 (0,51) гг., имело место падение эффективности до отрицательных показателей в

2004 (-0,04), 2007 и 2008 (-0,08), 2009 (-0,13), 2011 (-0,16) гг. Небольшие очаги

Аф положительного роста в 2004-06 гг. сменялись отрицательной динамикой в 2007-09 гг. С

2012 по 2017 г. темпы роста эффективности использования ресурсов являются нулевыми, что может свидетельствовать о застое экономики.

Рис. 4. Темпы роста эффективности использования энергоресурсов (^ ) , в % к предыдущему году

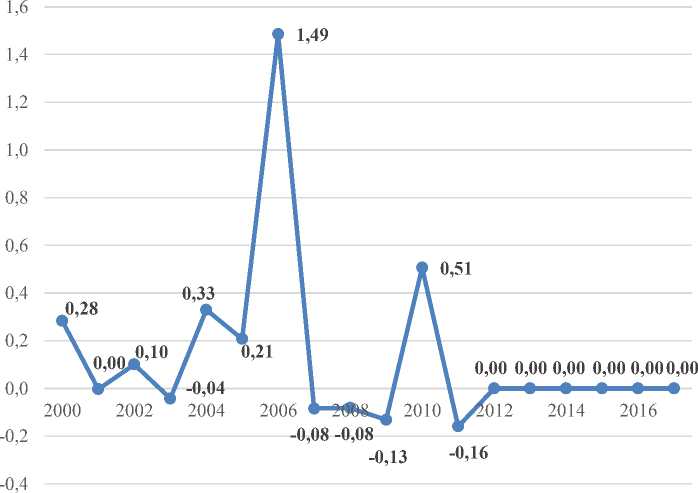

Бюджет социального времени напрямую зависит от численности населения M(t), которое в начале 2000-х гг. снижалось. Однако в 2017 г. численность населения почти вернулась к показателю 2000 г. Бюджет социального времени S(t) составлял в 2017 г. 146,8 млн. чел.-лет (рисунок 5). Это общее количество времени, которым располагала социальноэкономическая система России. Из этого количества бюджета социального времени часть расходовалась пенсионерами, детьми, нетрудоспособными и незанятыми гражданами, а другая часть использовалась занятыми в экономике гражданами для производства основной полезной мощности.

Рис. 5. Динамика бюджета социального времени (S(t), млн. чел.-год) и численности занятых граждан (Mf(t), млн. чел.) [3,6,7]

При том, что S(t) в начале 2000-х гг. имел отрицательную динамику и восстановился только к 2017 г., количество занятых в экономических отношениях граждан M f (t), наоборот, выросло. Рост занятой силы составил почти 8 млн. чел.: с 64,47 млн. чел. в 2000 г. до 72,32 млн. чел. в 2017 г. Это было связано в том числе с вступлением в производственные отношения поколения второй половины 80-х гг., когда отмечался определённые социальнодемографический рост населения. Таким образом, потенциальные временные возможности системы в 2000-е гг. росли, однако эффективность использования рабочей силы нельзя назвать высокой при сравнении с соответствующими показателям полезной мощности.

Поскольку мы не располагаем полной статистикой изменения структуры социального времени по годам, используем в рамках условной модели расчёта результаты выборочного обследования суточного фонда времени работающих граждан [8]. Примем за базовые показатели в 2000-2017 гг. затраты необходимого времени в размере 21,23 час./день или 7749 час./год (81,29% годового времени), свободного социального времени – 2,77 час./день или 1011 час./год (18,79% годового времени). Таким образом, коэффициент использования бюджета социального времени æ(t) составляет 0,13.

Проведённые расчёты позволяют нам сделать выводы относительно реализуемых сценариев развития социально-экономической системы России в 2000-2017 гг. (таблица 2).

Таблица 2. Реализуемые сценарии развития социально-экономических систем с использованием критериев свободного времени

|

Год |

Δ Δt |

æ(t) |

Номер сценария |

Ситуация |

|

2000 |

0,28 |

0,13 |

Сценарий 7 |

Развитие за счёт эксплуатации общественных сил |

|

2001 |

-0,003 |

0,13 |

Сценарий 9 |

Деградация |

|

2002 |

0,10 |

0,13 |

Сценарий 7 |

Развитие за счёт эксплуатации общественных сил |

|

2003 |

-0,04 |

0,13 |

Сценарий 9 |

Деградация |

|

2004 |

0,33 |

0,13 |

Сценарий 7 |

Развитие за счёт эксплуатации общественных сил |

|

2005 |

0,21 |

0,13 |

||

|

2006 |

1,49 |

0,13 |

||

|

2007 |

-0,08 |

0,13 |

Сценарий 9 |

Деградация |

|

2008 |

-0,08 |

0,13 |

||

|

2009 |

-0,13 |

0,13 |

||

|

2010 |

0,51 |

0,13 |

Сценарий 7 |

Развитие за счёт эксплуатации общественных сил |

|

2011 |

-0,16 |

0,13 |

Сценарий 9 |

Деградация |

|

2012 |

0,00 |

0,13 |

Сценарий 8 |

Стагнация (нулевой рост) |

|

2013 |

0,00 |

0,13 |

||

|

2014 |

0,00 |

0,13 |

||

|

2015 |

0,00 |

0,13 |

||

|

2016 |

0,00 |

0,13 |

||

|

2017 |

0,00 |

0,13 |

Социально-экономическая система России за указанный период реализовывала три сценария развития. В 2000, 2002, 2004-2006, 2010 гг. осуществлялось развитие через увеличение совокупного произведенного продукта и повышение эффективности использования ресурсов (сценарий 7). Данный сценарий предполагает развитие в основном за счёт повышения эксплуатации природных и человеческих (временных) ресурсов. Эксплуатация (мобилизация) ресурсов ведёт в долгосрочной перспективе к их истощению и дальнейшей стагнации и деградации системы. Что можно наблюдать в другие годы. На смену сценария 7 всегда приходил сценарий 9, являющийся наиболее отрицательным вариантом развития событий. В 2001, 2003, 2007-2009, 2011 гг. имелись отрицательные темпы роста эффективности использования ресурсов. При данном сценарии возникает уменьшение темпов роста совокупного произведённого продукта, как и невозможность при заданной социально-экономической политике в скором времени обеспечивать удовлетворение всех потребностей населения. Также происходит рост эксплуатации населения за счёт увеличения рабочего времени и затрат на удовлетворение бытовых условий жизни.

Наконец, в 2012-2017 гг. произошла стабилизация ситуации и переход к сценарию 8, предполагающего стагнацию (нулевой рост) системы. При данном сценарии отсутствовали темпы роста эффективности использования ресурсов, отсутствие серьёзных позитивных сдвигов, а по сути, застой экономики. Можно говорить о наличии системного кризиса, обусловленного невысокой эффективностью использования энергоресурсов и низким коэффициентом использования бюджета социального времени.

Проведённое моделирование состояния развития социально-экономической системы России показало наличие положительной динамики изменений. Однако темпы роста полезной мощности в 2000-2017 гг. имели незначительный характер, что наряду с более высокими темпами роста мощности потерь показывает негативные тенденции в экономике. Все три сценария развития России за указанный период являются наиболее Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2020. – ISSN 2075-1427. – Режим доступа: http://rypravlenie.ru/ неблагоприятными. Существует необходимость изменения социально-экономической политики в сторону как увеличения эффективности использования энергоресурсов, так и роста производительности труда и более рационального использования бюджета социального времени.

Таким образом, использование параметров необходимого и свободного социального времени, как и параметров мощности, является инструментом построения эффективной модели управления устойчивым развитием социально-экономических систем.

Список литературы Моделирование развития сложных систем с использованием параметров мощности и бюджета социального времени

- Гвардейцев М.И., Кузнецов П.Г., Розенберг В.Я. Математическое обеспечение управления. Меры развития общества. - М.: Радио и связь, 1996. - 176 с.

- Головин А.А. Теоретико-методологические подходы к исследованию социального времени при управлении устойчивым развитием социально-экономических систем. // Электронное научное издание "Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление". 2020. - том 16 № 1 (46). - С. 80-89.

- EDN: LBSTFY

- Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. М., 1999-2019. URL: https://www.gks.ru.

- Большаков Б.Е. Избранные труды. Т. 1. На пути к науке устойчивого развития Жизни. - М.: РАЕН, 2020. - 352 с.

- Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа-общество-человек / Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. - Государственный научный центр Российской Федерации ВНИИгеосистем; Международный университет природы, общества и человека "Дубна", 2000. - 604 с.

- Труд и занятость в России. 2003: Стат.сб./Госкомстат России. - M., 2003. - 638 c.

- Труд и занятость в России. 2017: Стат.сб./Росстат, 2017. - M., 2017. - 261 c.

- Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением в 2014 году. Сайт Федеральный службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/sut_fond/survey0/index.html.

- Региональное устойчивое инновационное развитие: технология проектирования и управления: учеб. пособие / Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. - М.: РАЕН; Дубна: Государственный университет "Дубна", 2016. - 210 с.