Моделирование сигнала связи в СО ЛВВ при изменяющихся электрических параметрах грунта

Автор: Воеводин С.В., Духан Е.И.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 3 т.7, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются результаты моделирования сигнала связи в средствах обнаружения на основе линии вытекающей волны при изменяющихся электрических параметрах грунта. Показано, что применение частотно-модулированного сигнала позволяет повысить устойчивость средств обнаружения на основе линий вытекающей волны (СО ЛВВ) к изменению физических условий внешней среды.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191343

IDR: 140191343 | УДК: .

Текст научной статьи Моделирование сигнала связи в СО ЛВВ при изменяющихся электрических параметрах грунта

В статье анализируются результаты моделирования сигнала связи в средствах обнаружения на основе линии вытекающей волны при изменяющихся электрических параметрах грунта. Показано, что применение частотно-модулированного сигнала позволяет повысить устойчивость средств обнаружения на основе линий вытекающей волны (СО ЛВВ) к изменению физических условий внешней среды.

Зависимость характеристик обнаружения от состояния сред распространения электромагнитного поля в СО ЛВВ является одним из существенных недостатков этого класса устройств и, несмотря на очевидные тактические преимущества, ограничивает их применимость для охраны важных государственных объектов. Известно, что модуляция сигнала связи, вызванная изменением температуры и (или) влажности (следовательно, и электрофизических характеристик) грунта при его намокании или высыхании, может приводить в современных образцах СО ЛВВ к формированию недопустимо большого потока ложных срабатываний.

Этот недостаток является следствием фазовых эффектов, имеющих место при формировании сигнала связи. Как математическое моделирование, так и экспериментальные исследования пространственных характеристик ЭМП, возбуж-

Духан Е.И.

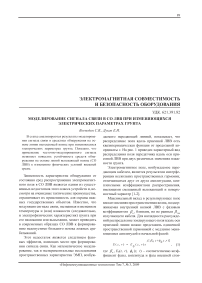

даемого передающей линией, показывает, что распределение поля вдоль приемной ЛВВ есть квазипериодическая функция от продольной координаты z . На рис. 1 приведен характерный вид распределения поля передатчика вдоль оси приемной ЛВВ при двух различных значениях влажности грунта.

Электромагнитное поле, возбуждаемое передающим кабелем, является результатом интерференции нескольких пространственных гармоник, отличающихся друг от друга амплитудами, комплексными коэффициентами распространения, имеющими смешанный вытекающий и поверхностный характер [1-2].

Максимальный вклад в результирующее поле вносит внешняя пространственная волна, поддерживаемая внутренней волной ЛВВ с фазовым коэффициентом в п, близким, но не равным в лвв излучающего кабеля. Для наглядности рассуждений распределение зондирующего поля вдоль оси приемной линии можно представить одиночной пространственной гармоникой с медленно меняющимися амплитудой и начальной фазой:

j [ в п z + ф 0 z , r )]

E(z, r) = E 0 (z, r) e , (1) где вп, E0(z, r), ф0 (z, r) - соответственно коэффициент фазы, амплитуда и фаза внешней стоя- чей волны (вп = <У/Vф; Vф — фазовая скорость распространения волны в грунте), r – расстояние между приемным и передающим кабелем. Зависимость начальной фазы ф0 (z, r) от продольной координаты и расстояния между кабелями подчеркивает сложный характер распределения поля передатчика.

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 продольная координата Z, м

0 3 6 9 12 1518 21 24 27 30 33 36 39 42454851 5457 60 продольная координата Z, м

Рис. 1. Распределение поля передатчика вдоль оси приемной ЛВВ

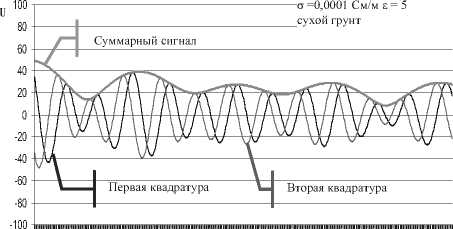

Электрофизические параметры грунта – относительная диэлектрическая проницаемость ε и электрическая проводимость σ являются весьма изменчивыми характеристиками. Их величина зависит от множества факторов,наиболее важные из которых – минеральный и химический состав грунта, агрегатное состояние, дисперсность, структурные особенности, температура и влажность. Наибольшие изменения электропроводности (на несколько порядков) наблюдаются при увлажнении пористых осадочных пород. У магматических и торфяных грунтов эта зависимость выражена слабее.Изменение температуры грунта оказывает меньшее влияние на его электрофизические характеристики: при повышении температуры осадочных пород на 10ºС в интервале 10-50ºС в среднем их электропроводность возрастает в два раза.

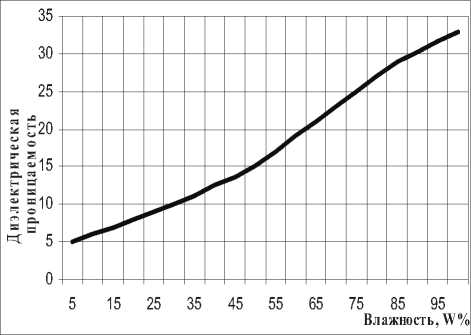

Относительная диэлектрическая проницаемость сухого грунта зависит от типа грунта и может иметь значение от нескольких единиц до нескольких десятков. Для большинства грунтов 4 < ε < 10. Поскольку диэлектрическая постоянная у воды выше, чем у породообразующих минералов, то увеличение влажности грунтов приводит к увеличению их диэлектрической проницаемости в 5-6 раз. В первом приближении зависимость ε от влажности можно считать линейной для конкретного типа грунта [3]. Характерный вид зависимости проводимости и диэлектрической проницаемости от влажности для среднедисперсных грунтов приведен на рис. 2.

В выражении [1 ], комплексная амплитуда E 0 ( z , r , W) , начальная фаза ф 0 (z, r, W) и фазовый коэффициент β п (W) являются функциями электрических параметров сред распространения. Изменение погодных условий мало влияет на значения о и е воздушной среды и соответственно на сигналообразо-вание в СО ЛВВ. Изменения диэлектрической проницаемости и проводимости грунта приводят к снижению амплитуд пространственных гармоник (в несколько десятков раз при переходе грунта от состояния «сухо» до состояния «сыро» для некоторых из типов грунтов). Проводимые отечественными разработчиками СО ЛВВ многолетние наблюдения [4] показали, что при подземном размещении ИК уровень сигнала связи за время 2400 часов менялся в 9,3 раза, его модуляция – в 10 раз, абсолютное приращение сигнала на входе приемника – в 4 раза.Проведенные авторами статьи аналогичные эксперименты показали еще более неблагоприятные результаты. Однако наблюдающееся при этом снижение уровня сигнала связи совершается медленно и не может вызывать срабатывания средства.

К относительно быстрым вариациям сигнала связи могут приводить фазовые аномалии поля передающего ИК. Из рис. 1 видно, что даже небольшое увлажнение грунта приводит к существенным фазовым трансформациям квадратурных составляющих результирующего ЭМП. Нетрудно показать, что именно смещение фазового распределения поля передатчика вдоль приемной ЛВВ, в том числе вследствие намокания или высыхания грунта, приводит к паразитным модуляциям сигнала связи,которые могут интерпретироваться блоком принятия решений как воздействие человека-нарушителя.

Рис. 2. Зависимость электрических параметров грунта от влажности

Модель приемной линии в СО ЛВВ подразумевает, что внешнее по отношению к приемному ИК поле E ( z , r ) передатчика наводит во внешнем проводнике кабеля ток проводимости, что приводит к появлению между экраном и внутренним проводником элементарных источников ЭДС, возбуждающих внутри кабеля основную волну. Вклады распределенных источников ЭДС суммируются в нагрузке приемной линии с учетом фазового набега (– β лвв z ) и затухания e -αz , которые не зависят от внешних условий. Тогда выражение для комплексной амплитуды сигнала связи в ближней нагрузке приемного ИК с точностью до постоянного множителя будет иметь вид:

-

• L

Uce= ^E(z,r,W)ewW^z^-d^ ^dz, (1) 0

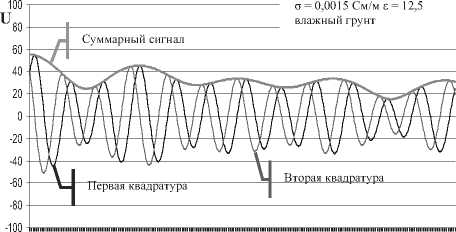

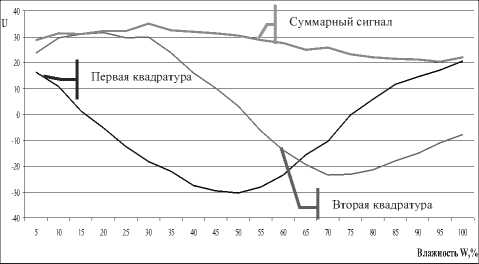

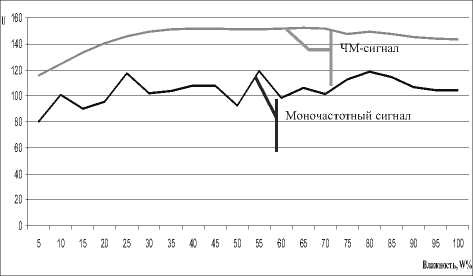

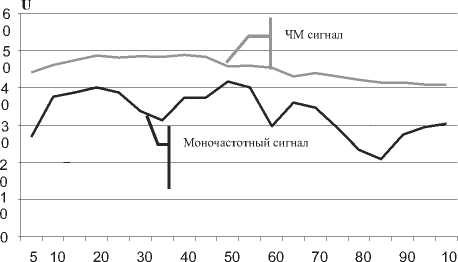

где α = 0,007 Нп/м – коэффициент затухания волны типа ТЕМ в кабеле. Изменяющееся под действием внешней среды отклонение закона распределения фазы внешнего поля φ0(z, r, W) по продольной координате от линейной зависимости приводит к паразитной модуляции сигнала связи. На рис. 3. приведены зависимости квадратурных составляющих и суммарного сигнала связи на выходе квадратурного приемника от влажности грунта (при условии его равномерного намокания по всей длине трассы). Паразитная модуляция сигнала связи составляет 27%, тогда как модуляция этого сигнала, вызываемая движением нарушителя в чувствительной зоне, не превышает 7-10% от его среднего значения.

Из рис. 3 видно, что зависимости квадратурных составляющих от влажности при равномерном намокании грунта представляют собой квазипериодические функции со сдвигом около четверти периода. Такое поведение квадратур объясняется упомянутым выше непрерывно нарастающим сдвигом фазы зондирующего поля вдоль оси приемной линии при изменении влажности грунта.

Рис. 3. Зависимость сигнала связи от влажности грунта

Рис. 1 наглядно демонстрирует, что распределение фазы поля передатчика практически линейно - при этом в (2) фазовый компонент ф0 (z,r,W) можно считать постоянным для конкретных значения влажности грунта W и расстояния между кабелями r и не зависящим от координаты z . Тог

-

- / фп ( z , r , W )

да множитель e 0 может быть вынесен из под знака интеграла:

исдп «

g-M ('•.»')

L,E(z,r,W)e/p"w':X ixeJ{-^:}xe~a:dz ’

а выражение для сигнала связи примет вид:

U св ( t ) « U св ( z , r , W ) e — ] Ф 0 ( r , W ) e "j ( “ 0 t + ^ 0 ,(4) где ϕ 0 – начальная фаза, задаваемая передающим устройством, U св ( z, r, W ) – комплексная амплитуда сигнала связи.

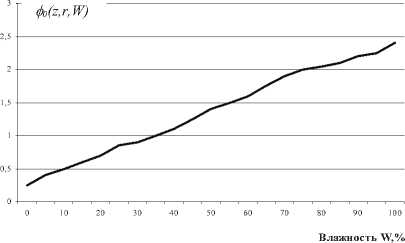

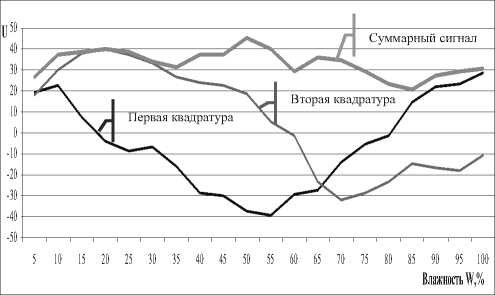

Из (4)видно,что текущая фаза сигнала связи зависит от начальной фазы зондирующего колебания и от фазового сдвига распределения электромагнитного поля,который в свою очередь зависит от конструктивных и электрических параметров трассы.В условиях фазовой неопределенности наиболее целесообразным является применение в высокочастотном тракте приемника квадратурной обработки.Умноже-ние сигнала (4) в плечах квадратурного приемника на опорные сигналы,сдвинутые относительно друг друга на л/2 - sin( co0t + ф0) и cos( U св ,cos ( t ) » U св ( z , r , W ) X X cos( to 01 + ф 0 + ф 0 ( r , w )), U св ,sin ( t ) » U св ( z , r , W ) X x sin( to 01 + ф 0 + ф 0 ( r , w )). Численныйэкспериментпоказал,чтоприравномер-номнамоканиигрунтафазовыйсдвиг,получаемыйпро-дольным распределением поля передатчика вдоль оси приемного ИК,меняется плавновпределах,зависящих от расстояния между кабелями и глубины их укладки. Так при параметрах размещения ИК,соответствую-щих рис.3 (расстояние между кабелями 1,5 м; глубина залегания 0,25 м)фазовый сдвиг распределения поля ф0(z, r, W) приизменении влажности от0% до100% изменяется в пределах от 0,25 π до 2,4 π рад (см.рис. 4),что и приводит к почти полному периоду колебания обеих квадратур,имеющему место на рис.3. В силу природной неоднородности структуры грунта,намокание его отдельных участков происходит с различными скоростями.Вследствие чего закон распределения фазы еще больше отклоняется от линейного и становится квазислучайным.В ходе масштабных численных экспериментов было осуществлено моделирование сигнала связи при неравномерном намокании отдельных участков грунта.Прямолиней-ная трасса при этом делилась на два одинаковых по длине отрезка,для которых задавались различные (но не отличающиеся друг от друга более чем на 10%) значения влажности (см. рис.5). Рис. 4. Зависимость сдвига фазы зондирующего ЭМП от влажности грунта Для каждых конкретных значений частоты, протяженности и конструктивных параметров размещения ИК на рубеже охраны наблюдалась уникальная зависимость сигнала связи от влажности грунта. При этом модуляция сигнала связи, имеющая место на одной зондирующей частоте, могла почти полностью отсутствовать на соседней при прочих равных условиях. Рис. 5. Зависимость Uсв от влажности при неравномерном намокании грунта Из теории известно, что от негативных влияний фазовых аномалий, проявляющихся на конкретных частотах, свободны системы с широкополосным, например, частотно модулированным зондирующим излучением. Анализ поведения сигнала связи двухкабельного СО ЛВВ с подземным размещением ИК при изменении влажности сред распространения был осуществлен путем проведения численного эксперимента. В [2] было показано, что сигнал связи как функция частоты представляет собой квазипериодическую зависимость, поэтому анализу подвергалось его среднее значение на интервале зондирующих частот в 20 МГц, на котором укладывается пять-шесть периодов «колебаний» Uсв. На рис. 6 приведена характерная зависимость среднего значения сигнала связи Uсред для частотно-модулированного зондирующего излучения (40-60 МГц) и Uсв для моночастотного режима. При этом имитировалось «равномерное» намокание грунта, когда значение влажности второго отрезка трассы всегда превышало значение влажности первого отрезка на 10%. На рис. 7 приведены аналогичные зависимости для случая «неравномерного» намокания грунта, при котором разность влажностей отрезков контролируемого рубежа задавалась случайным образом, но не превышала 10% по абсолютному значению. Рис. 6. Зависимости Uсред ЧМ-сигнала и Uсв моночас-тотного сигнала от влажности при «равномерном» намокании грунта Влажность, W% Рис. 7. Зависимости Uсред ЧМ-сигнала и Uсв моночас-тотного сигнала от влажности при «неравномерном» намокании грунта Как видно из графиков рис. 6-7, зависимости среднего напряжения Uсв от влажности при час-тотно-модулированном зондирующем излучении представляет собой достаточно гладкую кривую, не испытывающую резких скачков. Аналогичные результаты были получены для различных вариантов конструктивного размещения излучающих кабелей на рубеже охраны. Проведенные натурные испытания СО ЛВВ не были масштабными, однако их результаты хорошо согласуются с результатами описанного в статье моделирования. Можно утверждать, что использование зондирующего сигнала с частотной модуляцией позволит компенсировать паразитную зависимость сигнала связи от параметров грунта, повысить устойчивость средств обнаружения на основе линии вытекающей волны к неблагоприятным погодным воздействиям и активно применять СО ЛВВ с подземным размещением излучающих кабелей для охраны важных государственных объектов.

Список литературы Моделирование сигнала связи в СО ЛВВ при изменяющихся электрических параметрах грунта

- Бакланов В.В. Моделирование дифракционных явлений в двухкабельном средстве обнаружения на основе подземных линий вытекающей волны. Дисс. к.т.н. УГТУ-УПИ, Екатеринбург 1997. -226 с.

- Духан Е.И. Повышение эффективности средств обнаружения на основе линий вытекающей волны путем частотной модуляции зондирующего излучения. Дисс. к.т.н. УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2002. -193 с.

- Грунтоведение. Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Изд. МГУ, 2005. -1024 с.

- Лобачев В.А., Рознов С.В. Влияние состояния грунта на сигнал от цели в средствах обнаружения на основе линии вытекающей волны//Специальные вопросы атомной науки и техники. Сер. ТСО. М.: ЦНИИАтомИнформ, Вып. 2, 1986. -С. 41-47.