Моделирование системы управления деятельностью проектной организацией

Автор: Герасимов Б.Н.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 3-1 (49), 2019 года.

Бесплатный доступ

В условиях роста социально-экономической активности общества наблюдается востребованность систем управления проектной деятельности. Процесс управления операционной деятельностью является важнейшим компонентом системы управления проектной организацией. Представлена модель разработки системы управления проектными работами. Разработаны технологии разработки предложения развития проектной организации. Выбраны наиболее эффективные предложения по развитию процесса управления проектными работами.

Короткий адрес: https://sciup.org/170189884

IDR: 170189884 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10398

Текст научной статьи Моделирование системы управления деятельностью проектной организацией

Проектная организация - организация, основной деятельностью которой является выполнение проектов, а основной статьей затрат - расходы на деятельность персонала (а основном, на разработчиков). Продуктом деятельности такой организации, в основном, считаются результаты процессов проектирования. Это могут быть программа, опытный образец, отчет или статья о выполнении научных или рыночных исследований, реклама и т.д.

Многие проекты предназначены для улучшения различных неудовлетворительных ситуаций в различных сферах, внося тем самым вклад в повышение уровня жизнедеятельности населения. Различия между начальным и конечным состояниями систем, продуктов, структур, которые осуществляются конкретным проектом, оцениваются при помощи совокупности экономических, этических и других норм и ценностей.

Управление проектами - это управление изменениями формы или содержания какого-либо процесса, объекта или их части для улучшения их функционирования или развития.

Целенаправленные изменения в экономических системах различных уровней лучше всего формируются и поддерживаются на основе проектов. Одно из назначений проекта - модельное представление различных феноменов: ситуаций, контуров будущего, планируемых событий и идей [1, 2].

Проект представляется двумя параллельно протекающими процессами: непосредственными работами по проекту и работами по управлению проектом. Такое представление основано на учете достигнутого уровня разделения труда в деятельности по разработке и реализации проекта. Для повышения эффективности продукции проектной организацией необходимы новые модели и технологии процессов операционной деятельности [12, 13]. Проектные модели могут быть нескольких классов, в т.ч. сетевые и технологические.

Сетевые модели при определённом отличии их форм и содержания, как правило, задают основные события и распределяют виды работ, всех исполнителей (специалистов) во времени и пространстве [11].

На основании сетевых моделей определяется совокупность всех событий процесса проектирования, загрузка и общая стоимость работ по всем событиям и интервалам времени планирования (по месяцам, декадам и т.п.) [10]. Применение ЭВМ позволяет оптимизировать использование ресурсов для достижения равномерности загрузки исполнителей по единицам времени реализации функций планирования и организации.

Сетевые модели позволяют решать задачи перспективного и текущего управления (нормирования, планирования, организации, учёта, контроля и регулирования) проектных работ, в т.ч. управление затратами и себестоимостью. Управление человеческими ресурсами выполняется достаточно просто: типовые стоимостные показатели проекта делятся на выработку каждой группы проектировщиков, что и дает в итоге численность исполнителей [5].

Технологические модели определяют процесс выполнения проекта в виде взаимозависимой совокупности различных видов деятельности. Данные модели могут быть представлены в табличном или графическом виде (графики Ганта), а также сетевыми графиками. На их базе формируются процессы управления временем, стоимостью, видами ресурсов, коммуникациями.

Создание технологических моделей для всех проектов (их может быть десятки и сотни) требует больших трудовых затрат квалифицированных специалистов, для которых были разработаны типовые технологические модели проектирования (ТТМП).

Современные проектные организации, проведя исследование, унификацию и систематизацию форм и содержания выполненных проектов и отдельных видов деятельности, связанных с ними, за последние несколько лет, определило перечень существующих и востребованных ТТМП.

По каждому классу проекта, для которого формируется своя собственная ТТМП, выполняется структурнотехнологическая декомпозиция проектных работ, подбирается состав важнейших событий, определяется порядок их следования, взаимодействия и квалификации исполнителей. Обобщенная модель проектирования представляется в графической форме (воспроизводится в виде топологии совокупности работ).

Для каждого отдельного события (проектной деятельности) производится определение его структуры и характеристик, а также требуемых затрат (времени, ресурсов), числа исполнителей и др. Системы оценки ресурсов, стандартов выполнения, методов нормирования, состав нормативов и образцов отличаются в разных организациях и могут несколько отличаться внутри одной организации по типам и видам проектов.

В ТТМП обычно используется количественные значения оценки затрат в процентах от общей стоимости проекта по каждой группе исполнителей. Обычно фиксируется значения продолжительности различных процессов в днях (обоснования, экспертизы, согласования и т.п.). В некоторых системах проектирования выполняется несколько значениях оценок по отдельным характеристикам проектных работ - минимальная, усредненная (оптимальная), максимальная [8]. В итоге формируется совокупность вариантов типовых ТТМП в виде базы данных, который передаётся руководителям проектов и подразделений для практического использования.

После поступлении задания на выполнение конкретного проекта (до составления договора) специалисты и руководитель проекта выбирают из базы данных типовые совокупности ТТМП такие варианты, которые соответствуют параметрам нового задания, а затем могут быть использованы в будущем проекте. Этот прототип используется для экономического обоснования на ЭВМ предполагаемых значений стоимости и сроки его исполнения будущего проекта [7]. На основе параметров типовых совокупностей ТТМП определяется стоимости отдельных компонентов проекта, и затем и общей стоимости проекта в целом, а также по направлениям исполнителей, а также резервным, страховым и другим фондам.

При необходимости специалистами выполняется корректировка выбранных значений вручную либо с помощью простых модельных инструментов, составленных на основе официальных таблиц ценников на различные виды проектных работ либо на основе собственных статистической или экспертной информации.

После этого выполняется исследование полноты соответствия будущего проекта типовой ТТМ заданию на проектирование. При необходимости устанавливается совокупность проектных работ, которые отсут- ствуют. При этом определяется необходимость исключения из сетевого графика каких-либо проектных работ.

При отсутствии какой-то целой части проекта (или важного раздела) может быть не задействована вообще какая-то специальность исполнителей. При этом никаких действий не требуется. Программа исключит все лишние работы по признаку нулевой общей распределённой стоимости [14]. При этом работают оригинальные алгоритмы, не допускающие разрыва сетевого графика, восполняющие его через пропуск исключённых проектных работ.

При квалифицированно выполненных ТТМП обычно достаточно указать только её идентификатор для получения предварительного календарного плана (структуры) проекта с продолжительностью работ, стоимостями, числом исполнителей работ и т.д. В большинстве существующих программных систем, использующих ТТМП, обычно указываются промежуточные сроки выполнения видов проектной деятельности, возможна передача всей цепочки работ от одного процесса к другому и далее по всей цепочке.

Для ускорения процесса проектирования выполняется интенсификация выполнения деятельности (увеличение числа исполнителей, видов техники или других ресурсов), если запланированный график проектных работ не укладывается в заданные сроки при оптимальной численности исполнителей, указанной в ТТМП.

Например, в системе ДАСПИ на основе полученных графиков проектирования сразу же формируются укрупненные ТТМП, которые используются при опти- мизации загрузки исполнителей и решении большинства задач управления стоимостью проектных работ (повышение быстродействия системы, снижение требований к ресурсам компьютера).

Однако, прежде чем автоматизировать систему управления проектными работами (СУПР) необходимо четко представить состав и последовательность всей совокупности проектных работ по отдельным процессам и их составным частям. Необходимо представить проектные работы в виде модельном или технологическом виде [9].

Рассмотрим подробнее несколько совокупностей проектных работ, которые являются ключевыми в деятельности любой проектной организации.

Любой процесс в проектной организации делится на составные части – подпроцессы. Каждый подпроцесс состоит из совокупности операций и реализуется отдельной проектной группой.

Операция – элемент любого процесса иди его части деятельности, некоторый совокупность действий, который нецелесообразно разделять и представлять её более мелкими элементами.

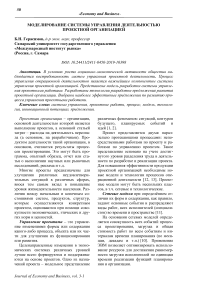

Технология управления подпроцессом включает совокупность операций, выполняющих заданную очередность действий в рамках деятельности, ограниченной некоторым конкретным пространством однородных атрибутов деятельности, например, подпроцессов [17]. Модель разработки технологии управления подпроцессом в рамках проектной организации представлен на рис. 1.

Рис. 1. Модель разработки технологии управления подпроцессом организации

Основными этапами технологии управления подпроцессом являются по работе [3]: подготовка (1.1., 1.2., ..., 1.n.); проведение (2.1., 2.2., .„, 2.n.); заключительные операции, в основном, оформление документации (3.1., 3.2., ..., 3.n.); мониторинг: подведение итогов и анализ качества и эффективности проведенного мероприятия (4.1., 4.2., ., 4.n.).

Следование данной технологии позволит выполнить последовательность операции для всего подпроцесса, не делая акцента на отдельные функции управленческого цикла [4].

Преимущества такого подхода - учет основных укрупненных действий по построению технологии на уровне операций, что необходимо для сравнения с технологией существующей реализации данного подпроцесса в организации и выявления оригинальных операций, которые отсутствовали в организации.

Недостатки данного подхода – отсутствие подробного описания процедур и указания на наличие, обработку и выдачу конкретных документов.

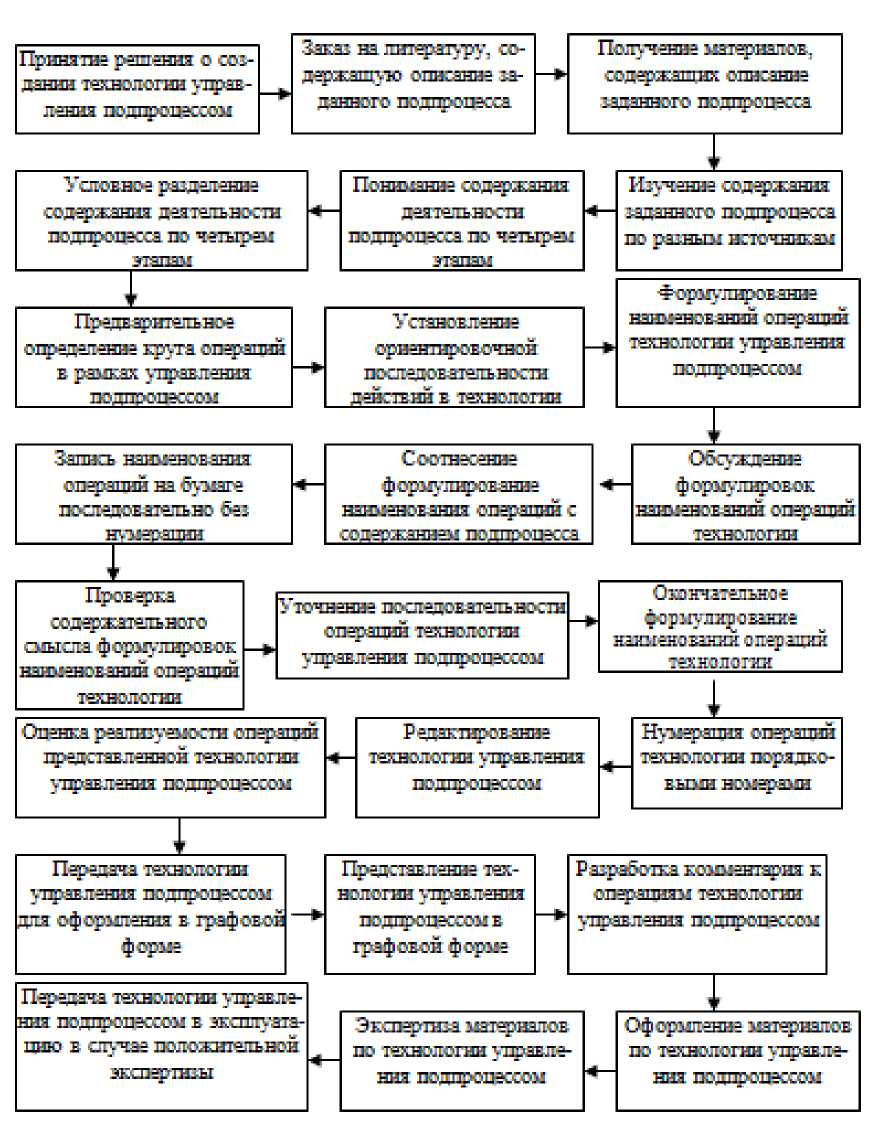

В рамках реализации технологии, используются технологии коммуникаций. Фрагмент технологии совещания на уровне операций в графовой форме на основе работы [6] представлен на рис. 2.

Рис. 2. Технология совещания (фрагмент)

Важную роль играет комментарий к выполнению отдельных операций технологии реализации заданного подпроцесса. Наличие подробного описания технологии управления подпроцессом на уровне операций позволяет квалифицированному специалисту без посторонней помощи осмыслить современную методику построения технологии и выполнить соответствующее задание на выполнение проектных работ. Примеры такого описания подробно представлены в работе [3].

Все подпроцессы, протекающие в организации, включают некоторую совокупность функциональных задач управления. Каждая задача формулируется на базе функций управления в рамках процесса в соответствии с работой [6].

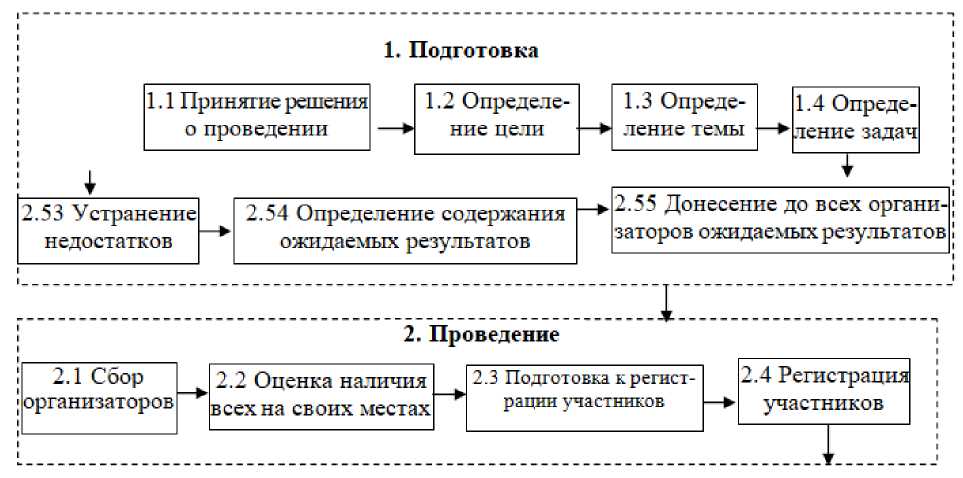

На рис. 3. представлена авторская модель создания СУПР.

Рис. 3. Модель разработки системы управления проектными работами

Основными «строительными кирпичами» данной системы являются задачи, которые необходимо решить в процессе проектирования. Причем, решать их надо в определенной последовательности, сохраняя целостность проектной деятельности. Важным фактором оценки уровня проектной деятельности организации являются её потенциальные возможности в будущем.

Инновационный потенциал организации – это совокупность различных её состояний в конкретной сфере деятельности (процессов или их частей).

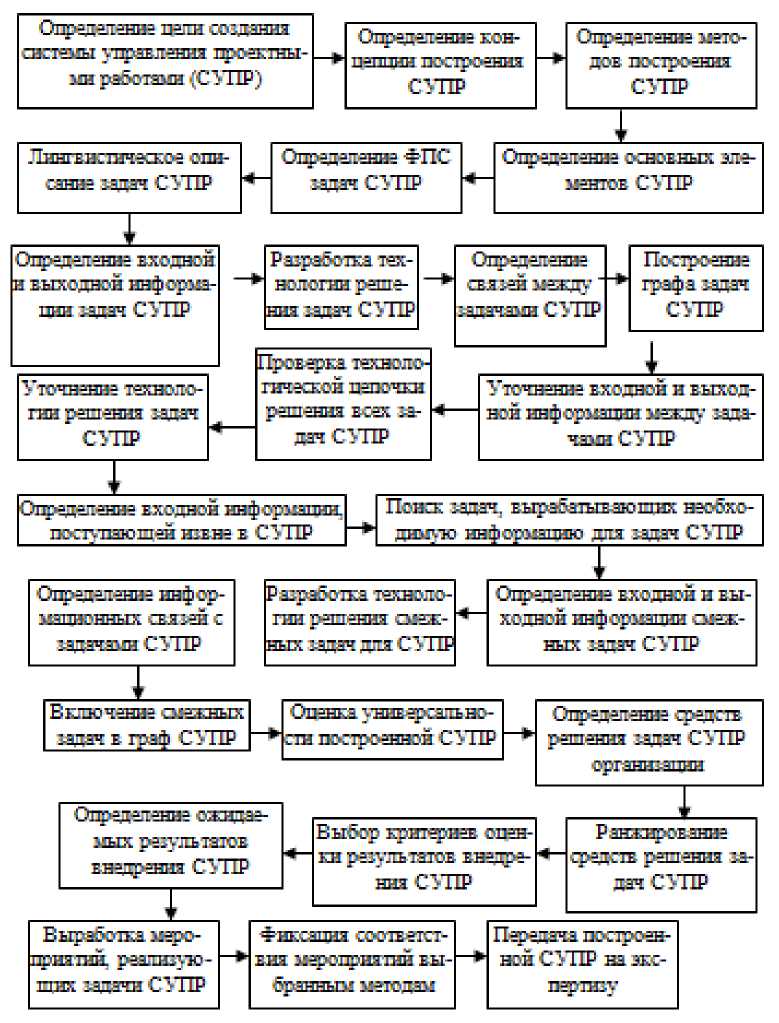

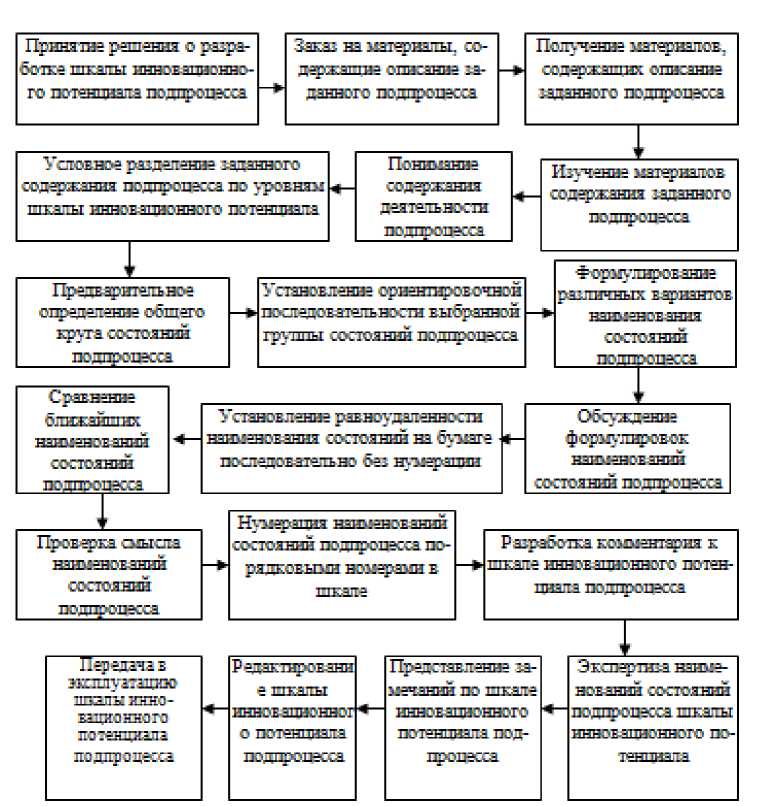

Технология разработки шкалы инновационного потенциала подпроцесса в рамках проектной организации представлена на рис. 4.

Рис. 4. Технология разработки шкалы инновационного потенциала подпроцесса

Для успешного построения шкалы, главное, наличие элементов подпроцесса. Эти элементы необходимо выявить и четко сформулировать. Эти элементы являются системными факторами существования любого подпроцесса. К ним относятся: концепция, модель или механизм, технология, инструментарий (методы, приемы, средства), специалисты.

В работе приведены «шкалы различных состояний того или иного подпроцесса могут быть 2, 3, 5, 7 или 10 балльными. Эти состояния необходимы для измерения уровня подпроцессов организации, разра- ботки и принятия предложений для повышения существующего состояния элементов подпроцесса за счет внедрения инноваций.

Для определения различных состояний какого-либо подпроцесса проектной организации выберем 3-балльную шкалу их состояний: низкое, нормальное (среднее), высокое».

Фрагмент инновационного потенциала выбранного подпроцесса управления проектными работами организации представлен в табл. 1.

Таблица 1. Инновационный потенциал подпроцесса управления проектными работами организации (фрагмент)

|

Наименование подпроцесса |

Состояние |

||

|

низкое |

нормальное |

высокое |

|

|

1. Квалификация персонала проект ной организации |

Неудовлетворительный уровень квалификации разработчиков |

Работников иногда отправляют на повышение квалификации разработчиков |

Постоянное повышение квалификации разработчиков |

|

2. Условия оплаты проектных работ |

Постоянное изменение объемов и сроков оплаты, возникновение различных противоречий |

Небольшое изменение объемов и сроков оплаты |

Условия объемов и сроков оплаты не могут быть изменены |

|

3. Сроки выполне ние проектов |

Проекты выполняются кли ентам с опозданиями |

Задержка нерегулярная, примерно 2-3 дня |

Выполнение проекта в четко установленные сроки |

|

4. Условия договора |

Постоянное нарушение ус ловий договора |

Нарушение договора только по объективным причинам |

Четкое выполнение всех положений договора и соответствие всем нормам |

|

5. Качество выпол нения проектов |

Высокий процент переделок и отклонений |

Выполнение проекта с небольшими отклонения ми |

Отсутствие отклонений и переделок |

|

6.Затраты на компенсацию потерь заказчиков проекта |

Существенные дополни тельные затраты |

Небольшие дополнительные затраты, анализ потерь |

Случайные дополнительные затраты, профилактика возможных потерь заказчика |

К табл. 1 состояний инновационного потенциала подпроцесса разрабатывается текст – комментарий, что позволяет глубже понимать и различать как элементы заданного подпроцесса, так и варианты их состояний.

Высокое состояние инновационного потенциала является основанием для развития различных атрибутов деятельности проектной организации. Рассмотрим формирование комплекса инновационных предложений для развития проектных работ.

Цель инновационных предложений – освоение навыков определения состава и содержания различных инновационных предложений по улучшению деятельности организации.

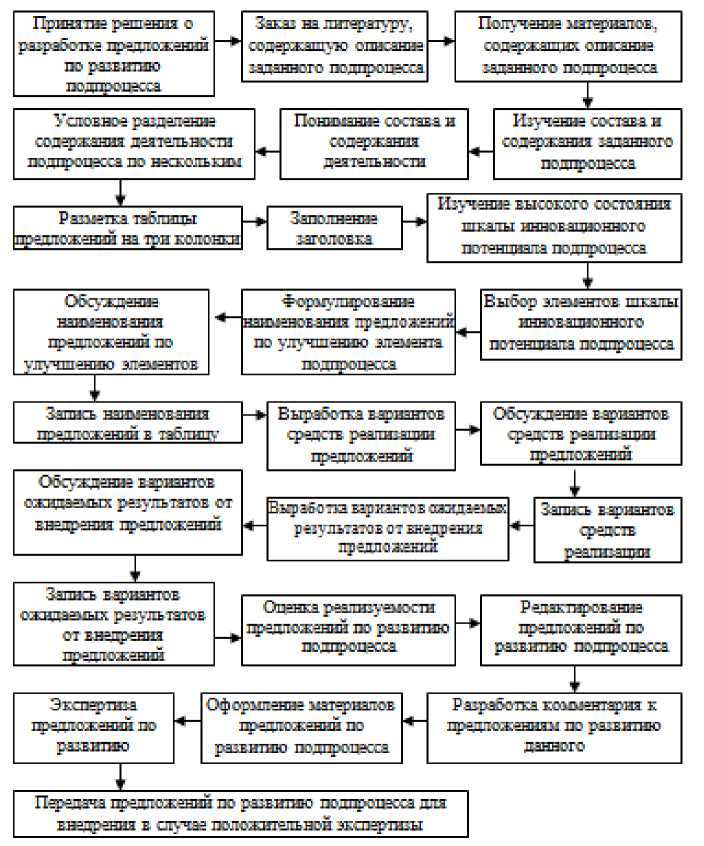

Технология разработки предложений развития проектной организации представлена на рис. 5.

Рис. 5. Технология разработки предложений развития проектной организации

Организационное развитие – это процесс совершенствования различных элементов подпроцессов проектной организации или её составные части. При этом необходимо улучшать различные элементы, составляющие эти процессы или их составные части.

Например, для развития процесса управления маркетингов необходимо повышать уровень большинства подпроцессов, входящих в процесс. В частности, при этом обязательно улучшать подпроцессы управления позиционированием продукции, управления исследованием потреби- телей, управление рекламной деятельности и т.д.

Для повышения качества и эффективности деятельности проектной организации необходимо выполнять на высоком уровне элементы (задачи) основных подпроцессов, использовать более совершенный инструментарий (методы, модели, средства) для их реализации.

Фрагмент инновационных предложений по развитию функционирования проектной организации выполняется в виде табл. 2.

Таблица 2. Инновационные предложения по развитию проектной организации (фрагмент)

|

Наименование мероприятия |

Средства реализации |

Ожидаемые результаты |

|

1. Повышение квалификации разработчиков |

|

|

|

2. Повышение качества выпускаемой проектной продукции |

|

ного продукта

продукции

|

Основные требования к инновационным предложениям. Для определения наименования предложений следует приме- к таблице инноваций по развитию подпроцесса проектной организации. При этом главное внимание уделяется связи между нять следующие ключевые слова:

конкретными средствами реализации и

«повышение», «улучшение», «развитие», «использование», «совершенствование» и т.д. В некоторых случаях уместно использование слов «снижение», «уменьшение» «разделение», «декомпозиция» и т.д.

Средства реализации предложений должны привести к желаемым результатам в проектной организации. Их может быть несколько.

Ожидаемые результаты предложений – это показатели или признаки, которые существенно изменяются при использовании указанных средств реализации после введения данного предложения. Например, освоение нового инструмента деятельности, приобретение умения применять новой должностной инструкции, развитие организационной структуры.

Для лучшего понимания содержания предложений разрабатываю комментарии ожидаемыми от этого результатами.

Наиболее продуктивно можно осуществить выработку и принятие инновационных предложений с использованием комплекса деловых или проблемноситуационных игр «Организационные изменения» [15] и инструментальных средств структурного анализа и моделирования построения сложных информационных систем [16].

Таким образом, применение различных методологических инструментов (моделей, технологий) в системе управления основной деятельностью проектной организации, а также профессиональное выполнение основных операций и процедур этих инструментов позволит вывести проектную деятельность на более высокий уровень.

Список литературы Моделирование системы управления деятельностью проектной организацией

- Анисимов О.С. Методология: функция, сущность и становление. М., 1996. 353 с.

- Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология организации. М.: ИНФРА-М, 2000. 182 с.

- Герасимов Б.Н. Универсальная модель организационного реинжиниринга // Вестник Самарского аэрокосмического университета. 2003.№2 (4). С. 21-28.

- Герасимов Б.Н. Механизм отношений элементов структуры организации // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2018. №1. С. 157-165.

- Герасимов Б.Н. Моделирование содержания и взаимоотношений процессов организации // Russian Journal of Management. М.: ИНФРА-М. 2017. Т. 5. Вып. 4. C. 549-557.