Моделирование социального интеллекта у инженерно-технических работников на предприятиях угольной отрасли

Автор: Равочкин Н.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-2 (16), 2015 года.

Бесплатный доступ

В публикации определены роль и значение социального интеллекта, как в детерминации поведения личности в целом, так и в профессиональной деятельности инженерно-технического работника, в частности. На примере предприятий угольной промышленности выявлены актуальные проблемы в области развития социального интеллекта ИТР, а также факторы, сдерживающих рост интеллектуального потенциала. С учетом выявленных проблем, разработаны основные направления процесса моделирования социального интеллекта инженера, полагаясь на отраслевые особенности профессиональной деятельности в горнопромышленном производстве.

Интеллект, инженерно-технический работник, профессионально-личностное развитие, социальный интеллект, угольная отрасль

Короткий адрес: https://sciup.org/140114028

IDR: 140114028

Текст научной статьи Моделирование социального интеллекта у инженерно-технических работников на предприятиях угольной отрасли

Усиление роли и значения человеческого фактора является важнейшей чертой современной фазы общественного развития, основой которого являются люди с их неисчерпаемым интеллектуальным потенциалом. Вместе с тем, в современных российских социально-экономических условиях наблюдается увеличение количества маргиналов, в рядах которых имеются и инженерно-технические работники. Они характеризуются высоким уровнем социальных разочарований и общей ценностной дезориентацией, а также лишены устойчивой личностной самоактуализации и самореализации в профессиональной сфере вследствие низкого уровня социального интеллекта. События, развернувшиеся в нашей стране в период с середины 80-х до середины 2000-х годов, привели к накоплению деструктивных явлений в инженерно-технической и научно исследовательской деятельности, которые в совокупности стали причиной не просто глубокой стагнации, но деградации и разрушения инженерного потенциала страны. Вместе с тем, вызовы нового времени диктуют значимость общественной задачи по активизации труда рядовых инженеров и их профессионально-личностного развития. Современная наука и промышленность ставит на повестку дня перед мировым сообществом сверхсложные и гиперсложные проблемы, как технического, так и социального характера, требующие нетрадиционных подходов к их решению. Особая роль в решении этих проблем принадлежит высокообразованным техническим специалистам, ученым и инженерам. Без участия инженерных кадров невозможно сегодня представить оперативное решение ни одной из сложных проблем, выдвигаемой новой научнотехнической, экономической и социальной реальностью. Более того, научнотехнический прогресс предъявляет возрастающие требования к профессиональным знаниям, квалификации, организационным способностям, а также к общему культурному и интеллектуальному уровню работников, повышает роль моральных стимулов и личной ответственности в труде. Содержанием труда постепенно становится разработка и введение прогрессивной технологии, преобразование среды жизни людей, контроль и управление производством, раскрытие и использование законов природы. Необходимым условием для этого является социальное освобождение человека, развитие производственного фактора, повышение образования, общей культуры всех членов общества, создание неограниченного простора для всестороннего развития человека, в том числе и его интеллектуального уровня.

Не менее остро, указанные проблемы стоят на предприятиях российской угольной промышленности, где наблюдается снижения престижности шахтерской профессии, ощущается острый дефицит специалистов всех уровней, включая инженерно-технических работников. Известно, что угольная шахта является уникальным и сложным производством с особыми природными и производственными опасностями, в условиях возможного проявления которых неправильные действия одного работника могут привести к личной травме, групповому несчастному случаю или аварии с катастрофическими последствиями. Тем не менее, трудно смириться с тем, что тяжёлые аварии на шахтах всё же происходят. Безответственность руководителей и инженерно-технических работников угольных предприятий, неудовлетворительное техническое оснащение и отсутствие объективного контроля за безопасностью подземных работ остаются актуальной проблемой на сегодняшний день. По словам губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева, «это проблема комплексная. Это и прямое следствие кризиса 90-х годов; крайняя изношенность основных фондов (на некоторых шахтах доходит до 80%); и серьёзное отставание отраслевой науки от зарубежной; и природная стихия. Да и безответственность некоторых руководителей, директоров угольных компаний, низкая дисциплина труда некоторых шахтёров. Конечно, сказывается и то, что многие шахты Кузбасса относятся к одним из самых трудных в мире по показателям метанообильности и газовой опасности. Если сравнить опасность шахт в разных странах мира по 10-ти бальной шкале, то кузбасские шахты, на которых за последние годы произошли взрывы с трагическими последствиями, это шахты с 9-10-ю баллами. Эти катастрофические аварии свидетельствуют о том, что не всё ещё сделано для того, чтобы угольная отрасль была успешной и благополучной» [5]. Таким образом, необходимы комплексные изменения не только в проектировании шахт, в организации процессов добычи и обслуживания, но и в развитии профессионально-личностного и социально-психологического потенциала инженерно-технического работника. Всё это в совокупности составляет основу модели развития социального интеллекта современного инженернотехнического работника.

В широком смысле слова слово «интеллект» в переводе с латинского означает «познание», «понимание», «рассудок». Первоначально этот термин относился исключительно к рациональным мыслительным функциям человеческой психики: первые упоминания психологии интеллекта можно обнаружить в философских школах древнего мира. Само понятие интеллект ввел Цицерон, (от лат. «intellgentia» – способность понимать).

В трудах Платона и Аристотеля интеллекту отводится особое место, где разграничивались такие философские категории, как «здравый смысл», «рассудок» и «разум». По мнению Платона, «…интеллект – способность мышления, разумного познания, в отличие от таких душевных качеств как чувства, интуиция и воображение…» [15]; сегодня это родовой термин, охватывающий познавательные процессы в целом. Современная психология рассматривает интеллект как более сложную устойчивую структуру умственных способностей индивида, его адаптируемость к различным жизненным ситуациям [13].

Если следовать отдельным теориям, у человека можно выявить десятки разновидностей интеллекта, одним из которых является социальный интеллект. Социальный интеллект - категория современной психологии, возникновение которой приходится на начало XX века и связана с именем американского психолога и педагога Эдварда Ли Торндайка. Социальный интеллект, по мнению ученого, есть ни что иное как способность понимать других людей и действовать, или поступать мудро в отношении других [10].

В дальнейшем, сторонники различных психологических школ по-разному трактовали понятие «социальный интеллект»: способность уживаться с другими людьми; способность иметь дело с окружающими; знания о людях; способность легко сходиться с другими, умение входить в положение другого человека, ставить себя на место другого; способность критически и правильно оценивать чувства, настроение и мотивацию поступков других людей. Суммируя эти представления, известный американский психолог Дэвид Векслер [16] предложил определять социальный интеллект как приспособленность индивида к человеческому бытию.

В структурообразующие элементы социального интеллекта, в зависимости от критерия систематизации, современные ученые и исследователи включают субъектный, процессно-технологический, техникотехнологический, «продуктный» (результатный) элементы. Выделяются следующие его функции: гносеологическая, аккумулятивная, коммуникативная, управленческая, регулятивно-координирующая, нормативно-ценностная, прогностическая, эвристическая, проблемноконструктивная, социально-рефлексивная, функция рационализации и функция социального наследования [8].

Разумеется, представленный выше текст можно рассматривать лишь как набросок, эскиз структуры и функций социального интеллекта. Такая конспективная характеристика исследуемого нами понятия обусловлена тем, что в рамках одной публикации невозможно наиболее полно и ёмко описать феномен социального интеллекта в широком смысле его слова. Более того, данное небольшое исследование направлено на более узкий и прикладной характер изучения социального интеллекта, применительно к инженернотехническим работникам угольной отрасли. Вместе с тем, представленное выше краткое описание социального интеллекта, позволяет с уверенностью утверждать, что данный феномен характеризуется сложностью и многоаспектностью своих форм и социальных проявлений, и он в полной мере применим и необходим для инженерно-технического работника. На наш взгляд, специфика социального интеллекта инженерно-технического работника проявляется в относительно самостоятельной, динамической структуре профессионально-познавательных свойств личности, обеспечивающая адекватное взаимодействие с окружающей действительностью.

Так, из экономического словаря [3] следует, что к инженернотехническим работникам (ИТР) относится персонал, осуществляющий организацию производственного процесса, техническое, экономическое и управленческое руководство. Указанные функции инженерно-технического работника - это обобщенные, наиболее устойчивые характеристики, которые оказывает решающее влияние на его деятельность и, несомненно, указанные процессы напрямую связаны с мыслительными функциями человеческой психики. Более того, в основе этих процессов лежит социальный аспект. В данном случае уместно говорить о социальной компетентности, которая имеет непосредственную взаимосвязь с социальным интеллектом. Социальная компетентность, предполагающая ответственность перед другими за последствия принимаемых решений на всех уровнях инженерной деятельности — от проектирования до практического осуществления, является сегодня неотъемлемой структурной характеристикой профессиональной культуры инженера. В свою очередь, социальный интеллект выступает как средство познания социальной действительности, социальная компетентность – как продукт этого познания. Социальный интеллект и социальную компетентность объединяет то, что:

-

- они предоставляют возможность адекватно адаптироваться в условиях социальных перемен;

-

- они обеспечивают правильную оценку ситуации, принятие и исполнение безошибочных решений;

-

- они имеют количественные характеристики, уровни и могут быть измерены [11].

Первый обозначенный постулат означает то, что инженер не должен уклоняться от ответственности за социальные, экономические и экологические последствия своих решений. Он должен уметь оптимизировать задачу с учетом предельно общих факторов социального прогресса. Техника не может более рассматриваться как ценностнонейтральная и должна отвечать не только технической функциональности, но и критериям экономичности, улучшения жизненного уровня, безопасности, здоровья людей, качества окружающей природной и социальной среды и т.п.

Смысл второго положения состоит в том, что инженер обязан прислушиваться не только к голосу ученых и технических специалистов, к голосу собственной совести, но и к общественному мнению. Как отмечает В.В. Миронов, «Каждый раз, принимая какое-либо конкретное техническое решение, он несет за него и моральную ответственность, особенно если неверно принятое решение повлечет за собой негативные последствия, хотя и не всегда прямую или юридическую ответственность» [9; С. 11].

Третий тезис подтверждается рядом исследований [1, 4] о существовании тесных и статистически значимых связей между социальным интеллектом и психологическими качествами как личности в целом, так и инженера, в частности.

Вместе с тем, следует заметить, что вышеизложенные утверждения, относятся, в большей мере, к идеальной модели социального интеллекта современного инженерно-технического работника. И, в реальной практике, применительно к угольной отрасли, состояние этой модели сложно назвать совершенной. В пользу этого утверждения имеется ряд существенных аргументов. Так, несмотря на то, что официальные цифры статистики, представленные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, свидетельствуют о снижении смертельных несчастных случаев на предприятиях угольной промышленности в 2014 году по сравнению с предыдущим периодом (таблица 1), количество выявляемых нарушений в сфере охраны труда, промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства остается на высоком уровне.

Таблица 1

Динамика аварийности и травматизма на предприятиях угольной промышленности, подконтрольных Министерству энергетики Российской Федерации в 2013-2014 гг. [7]

|

№ п/п |

Наименование показателя |

2013 г |

2014 г. |

|

1. |

Аварии |

11 |

8 |

|

2. |

Смертельные несчастные случаи |

63 |

26 |

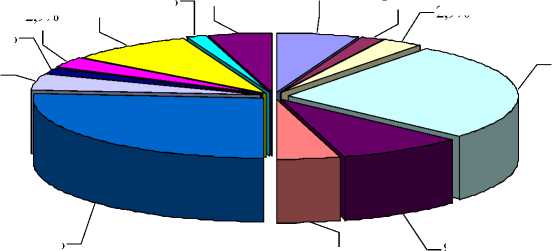

В данном контексте заслуживает внимание анализ факторов несчастных случаев в общем объеме травматизма в угольной промышленности, произведенный соавторами Л.А. Шевченко и И.Л. Шевченко [14] по Кемеровской области. Структура факторов в процентном соотношении проиллюстрирована ниже на рисунке 1.

Из общего перечня причин более 80% можно условно отнести к организационным, т.е. устранимым без особых капитальных затрат при условии усиления ответственности за нарушение требований промышленной безопасности и охраны труда с одновременной переработкой целого ряда отраслевых и региональных правовых и нормативных актов, учитывающих современные тенденции горного производства.

8,8% 1,5% 4,4%

2,9% ,

5,9% 1,5%

2,9%

4,4%

26,5%

26,5%

8,8%

4,4%

1,5%

конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий нарушение технологического процесса нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств нарушение правил дорожного движения неудовлетворительная организация производства работ неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда неприменение средств индивидуальной защиты нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда использование работающих не по специальности прочие

Рисунок 1 - Структура факторов несчастных случаев в общем объеме травматизма в угольной промышленности [Составлено автором данного исследования согласно материалам источника [14]]

Кроме вышеизложенного, среди последних событий заслуживают внимания факты 2015 года, установленные прокуратурой Кемеровской области. Как следует из новостной рубрики официального портала региональной прокуратуры, за указанный период было выявлено 267 нарушений законодательства об охране труда, промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства [6]. В частности, прокурорской проверке в мае 2015 года были подвергнуты такие угледобывающие предприятия, как АО «Распадская угольная компания» -ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ЗАО «Разрез «Распадский» и ОАО «Междуреченская угольная компания-96» (далее — ОАО «МУК-96»). Установлено, что на предприятиях не соблюдался режимы труда и отдыха работников, имели место случаи привлечения к работе в течение двух смен подряд, а также с превышением нормального числа рабочих часов. Людей не знакомили с графиками сменности, при составлении графиков сменности не учитывалось мнение профсоюза. Не проводились первичные инструктажи, а также проверка знаний требований охраны труда вновь принятых работников. Рабочие не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. В нарушение требований ст.ст. 9 и 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на предприятиях не осуществляется производственный контроль. Так, в ОАО «Распадская» не проведено 64 проверки, ОАО «МУК-96» - одна проверка, в ЗАО «Разрез «Распадский» в марте-апреле 2015 года не проведены комплексные и ежемесячные проверки. Вспомогательные горноспасательные команды ОАО «Распадская» и ЗАО «Разрез «Распадский» не аттестованы на право ведения аварийноспасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. На предприятиях эксплуатируется оборудование с истекшим сроком экспертизы промышленной безопасности, не поверенные сигнализаторы виброскорости и температуры. На указанных предприятиях в 2014 году произошло 35 несчастных случаев, за 5 месяцев 2015 года - уже 26 несчастных случаев, усматривается отрицательная динамика роста производственного травматизма, количество тяжелых несчастных случаев увеличилось на 33% [6].

Несомненно, за результаты такой деятельности и ее последствий инженерно-технический работник несет, в первую очередь, ответственность перед законом. Он обязан соблюдать требования действующего законодательства, государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий, других нормативных документов, регламентирующих его деятельность, а также положения соответствующей проектно-конструкторской документации. Но, как отмечалось ранее, кроме соблюдения законов, инженер в своей профессиональной деятельности должен руководствоваться своей внутренней нравственной потребностью, глубокой убежденностью в необходимости определенных действий. Деятельность инженерно-технического работника, в какой бы отрасли она не происходила, должна иметь социальную направленность, означающую, что главным мерилом его деятельности является благополучие людей.

Однако изложенные выше эпизоды противоречат последнему утверждению, при этом наглядно демонстрируя критическое состояние профессиональных и личностно-психологических особенностей инженернотехнического работника угольного предприятия, которые характеризуются отсутствием профессионализма, психологической усталостью и профессиональной пассивностью.

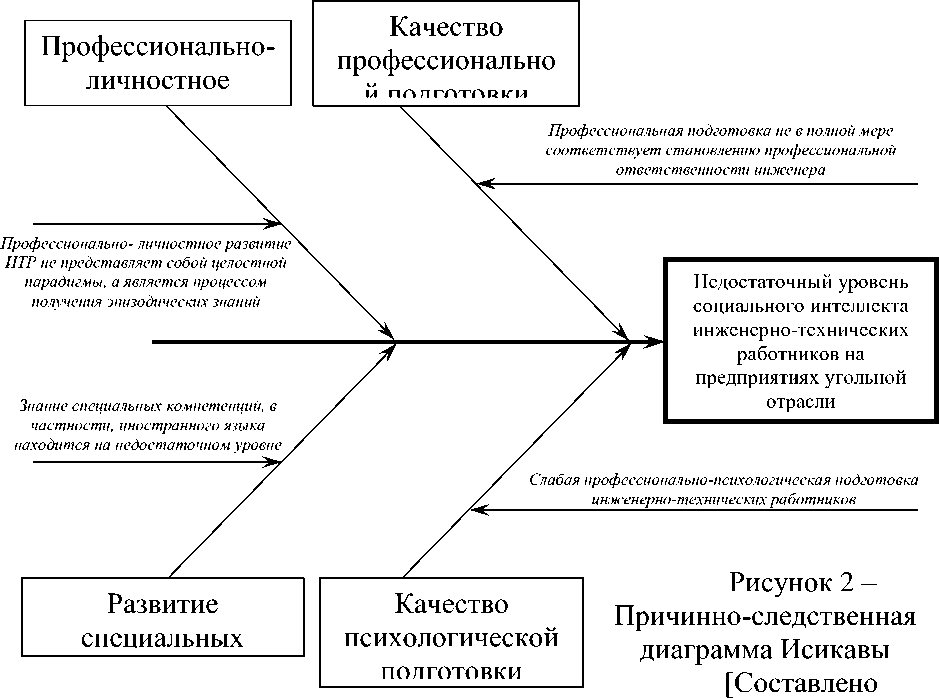

Анализ ряда научных работ, источников средств массовой информации позволил выявить причины создавшейся ситуации, и их, как оказалось, имеется достаточное количество. Поэтому, для того, чтобы выделить из этого множества именно те, которые имеют особое и первостепенное значение, нами был выбран метод построения диаграммы Исикавы, который также известен под названием «Диаграмма анализа корневых причин». Систематизация причин и следствий представлена на рисунке 2.

автором данного исследования]

Полученная причинно-следственная диаграмма Исикавы позволяет определить основные направления моделирования социального интеллекта инженерно-технических работников на предприятиях угольной отрасли.

Одно из них – профессионально-личностное развитие. В общем понимании данное направление представляет процесс формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения, и ее профессионализма, осуществляемый в саморазвитии, профессиональной деятельности и взаимодействиях [2]. Вместе с тем, как показывает опыт обучения кадров горных предприятий, в числе которых значатся и инженерно-технические работники, основной ошибкой обучающих центров является безусловная ориентация на развитие лидерских качеств руководителей технического уровня безотносительно их опыта, уровня подготовки, выполняемой функции управления, диагностики личностных характеристик и других, значимых для определения целей обучения характеристик. Такой подход приводит к усилению деформации сознания ИТР и руководителей, имеющих слабое представление об этике деловых отношений, роли законности в действиях руководителя и инженера, толерантности. При отсутствии знаний об управлении, в основе которых принцип гуманизации, патернализма, культа индивида и его интересов, личностная патологическая амбициозность и волюнтаризм воспринимаются обученными как безусловное лидерство. Такое обучение усугубляет и без того острые проблемы необходимости профессионально-личностного развития персонала на предприятиях угольной промышленности.

Исходя из этого, в программах подготовки и переподготовки управленческих кадров необходимо выделять два направления обучения: профессиональное и управленческое. Современная практика развития кадров показывает, что в силу объективных причин (новые технологии, требования техники безопасности, потребности карьерного роста и др.) задача повышения уровня профессиональных знаний решается достаточно динамично. Развитие же общеуправленческих знаний и навыков не только не представляет собой целостного механизма, но и зачастую доверяется случайным, а, порой и сомнительным организациям, не имеющим компетентных, подготовленных для обучающей функции специалистов, не знающих специфику угольной отрасли, положения дел в коллективах, их проблем и задач, которые необходимо решать применительно к подготовке инженерно-технического работника конкретного уровня. Таким образом, проблема повышения качества менеджмента должна решаться в тесном взаимодействии угольных предприятий с отраслевыми ВУЗами.

Второе направление процесса моделирования социального интеллекта инженерно-технического работника должно синхронизироваться с повышением качества профессиональной подготовки. Об усиливающемся интересе государства к проблемам инженерного образования свидетельствуют положения Национальной доктрины образования Российской Федерации об обеспечении эффективной продуктивности инженерной деятельности. Вместе с тем, согласно глобальному рейтингу вузов ARWU-500, THES-QS, Webometrics, российские ВУЗы уступают таким странам, как Великобритания и США, Сингапур, Китай, Гонконг, Тайвань. Отсутствие взаимосвязи технико-технологических знаний, опыта на стадии обучения, профессиональной ответственности, интегрированной системы подготовки инженеров свидетельствуют об отставании российской модели профессиональной подготовки инженеров от мировой. Кроме того, в настоящее время остаются актуальными проблемы изношенности материально-технической базы профессиональных учебных заведений, а также проблемы с преподавательскими кадрами. Те, кто готовил учащихся вчера, уже не отвечают современным требованиям, поскольку техника на угольных предприятиях заметно изменилась. Исходя из этого, возникают явные противоречия: 1) между требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), выдвигающего при определении качества подготовки выпускника его способность принимать ответственные решения, и недостаточной разработанностью содержания, путей и средств осуществления этого процесса; 2) между потребностью рынка труда в ответственных специалистах, отвечающих запросам современного производства, и недостаточной разработанностью содержания и структуры подготовки инженеров, способствующей становлению профессиональной ответственности как профессионально значимого качества.

Таким образом, помимо повышения материально-технического уровня профессиональных учебных заведений и замены педагогических кадров, в рамках третьего направления процесса моделирования социального интеллекта, возникает потребность во внедрении инновационных технологий профессионально-психологического обучения будущего инженера в вузе. Исходя из этого, возникла идея становление профессиональной ответственности будущего инженера посредством использования кросс-технологий ситуационного центра. Термин «кросстехнологии» отражает принципиальные особенности подхода - перекрёстное взаимодействие различных систем и процессов. Термин «кросс-» в литературе применяется для обозначения взаимодействия различных объектов и процессов. Одной из отличительных особенностей кросс -технологий ситуационного центра является визуализация образа каждого участника процесса (достижений, потенциала, наличия конфликтов и т.п.). Важным компонентом кросс-технологий, учитывающим субъектность, является рефлексия: процессы, в которых субъекты анализируют собственные образы (модели), а также образы (модели) других субъектов. В результате таких мыслительных процессов развивается уровень метамышления личности, оказывая влияние на динамику развития ценностно-профессиональных приоритетов будущего инженера. Основой управления психическим развитием в условиях такого обучения служит учет, прежде всего, психологических механизмов, представляющих систему различных условий, средств, отношений, связей, обеспечивающих развитие качеств, в том числе и интеллектуальных.

В отношении специальных компетенций, процесс развития которых должен лежать в основе четвертого направления процесса моделирования социального интеллекта ИТР, то свежим трендом в требованиях к промышленным специалистам нового поколения является знание английского языка. Так, по словам Ольги Гутак, начальника отдела международных связей Сибирского государственного университета (СибГИУ), сегодня достаточное количество компаний приглашают (отправляют запросы) на специалистов, в первую очередь технологов, которые владеют иностранным языком. Крупные корпорации мирового и российского уровня предоставляют возможность стажировок с последующим трудоустройством. Развивают международное сотрудничество и крупные вузы [12]. Комментируя международную деятельность СибГИУ, Ольга Гутак также отмечает: «В настоящее время в

СибГИУ горное направление имеет серьезные наработки в плане международной деятельности. Заключено соглашение по обмену студентами с Горным университетом в г. Леобен (Montanuniversitaet Leoben). Лучшие студенты будут направляться на полугодичную стажировку в Австрию. Мы с большим оптимизмом смотрим на это сотрудничество, потому что оно, в первую очередь, дает нашим студентам и сотрудникам возможность получить уникальный опыт зарубежных стажировок и работы в ведущих мировых исследовательских центрах. При отборе студентов на стажировки важным критерием является не только научная деятельность и понимание предмета, но и владение иностранным языком. Минимально — английским. Это, к сожалению, некий барьер, потому что одаренные с технической точки зрения студенты, участвующие в научных разработках, имеющие собственные патенты, к сожалению, не знают английский на достаточном уровне и наоборот. Чтобы решить эту проблему, с прошлого года в СибГИУ дополнительно введены занятия по иностранному языку для одаренных студентов, группа формируется по принципу конкурсного отбора. Опыт показывает, что студенты заинтересованы, они видят перспективу» [12].

Завершая обсуждение проблем моделирования социального интеллекта ИТР на предприятиях угольной промышленности, следует отметить, что они не претендуют на законченный вариант данного процесса. Они могут быть дополнены другими оригинальными идеями и предложениями. Вместе с тем, если предложные выше замыслы найдут свое воплощение в действительности, то это позволит усилить продуктивность управленческой деятельности руководителей технического уровня, поднять их социально-психологический потнециал, повысить профессиональную ответственность за последствия принимаемых решений на всех уровнях инженерной деятельности горнопромышленного производства.

Список литературы Моделирование социального интеллекта у инженерно-технических работников на предприятиях угольной отрасли

- Анастази, А. Психологическое тестирование /А. Анастази, С. Урбина -СПб.: Питер, 2001. 688c.

- Акмеология: учебное пособие /А. Деркач, В. Зазыкин. -СПб.: Питер, 2003. -256 с.

- Азрилиян, А. Экономический словарь /А. Азрилиян -М.: Институт новой экономики, 2009. -1152с.

- Батурин, Н.А. Компендиум психодиагностических методик России: описание и первый анализ /Н.А. Батурин, А.В. Пичугова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2008 -Вып. 1. -С. 63 -69.

- Выступление губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева на торжественном собрании, посвященном 60-летию Дня шахтера /Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области -URL: http://www.sndko.ru/tribuna/5370.html (дата обращения: 07.08.2015).

- О результатах проверки предприятий Распадской угольной компании /Официальный сайт Прокуратуры Кемеровской области -URL: http://www.kemprok.ru/11666.htm (дата обращения: 01.08.2015).

- Презентация Минэнерго России «О состоянии аварийности и травматизма на предприятиях угольной отрасли за 2014 год» /Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации -URL: http://www.minenergo.gov.ru/press/doklady/2125.html (дата обращения: 01.08.2015).

- Ростовых, Д. А. Социальный интеллект как фактор общественного развития в условиях информатизации: диссертация.. кандидата философских наук: 09.00.11 /Д.А. Ростовых. -М.:, 2007.-187 с.

- Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук /Под общ. ред. В. В. Миронова. -М.: Гардарики, 2006. -639с.

- Торндайк, Э. Бихевиоризм. Принципы обучения, основанные на психологии. Психология как наука о поведении /Э. Торндайк, Дж.Б. Уотсон -М.: АСТ-ЛТД, 1998. -704с.

- Ушаков, Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта//Социальный интеллект: теория, измерение, исследования /Под ред. Д.В.Люсина, Д.В.Ушакова. -М.: Институт психологии РАН -2004. -С.11-29.

- Фатеева, В. Дефицит в квадрате /В. Фатеева//Федеральный научно-практический журнал «Уголь Кузбасса» -URL: http://2014.uk42.ru/index.php?id=8631 (дата обращения: 10.08.2015).

- Холодная, М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования /М.А. Холодная -СПб.: Питер. -2002. -278с.

- Шевченко, Л.А. Итоги реализации элементов корпоративного управления охраной труда в угольной отрасли Кузбасса /Л.А. Шевченко, И.Л. Шевченко//Вестник Кузбасского государственного технического университета -№ 2 (102)/2014 -С. 144-146.

- Plato. Complete Works. Edited, with Introduction and Notes, by John M. Cooper, Associate Editor D.S. Hutchinson. -Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997. -1840 p.

- Wechsler D. Manual for the Wechsler Adult Intelligence Scale. N.Y., 1955.