Моделирование социальной системы для устойчивого развития

Автор: Маслова Наталья Владимировна

Статья в выпуске: 2 (39) т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье показан прикладной аспект системономии - интегральной науки о принципах создания, функционирования периодических систем законов на основе Базовой Матрицы Законов на примере моделирования социального субъекта.

Социальный субъект, социальная система, системономия, матрица, периодическая система законов, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14123062

IDR: 14123062 | УДК: 82-31

Текст научной статьи Моделирование социальной системы для устойчивого развития

Взлеты исторически известных цивилизаций были связаны с новыми технологиями освоения ресурсов (земель, акваторий, производств), считавшихся невозможными в рамках предшествующих технологических укладов [1] . Россия осваивает собственные технологии, адекватные современным историческим вызовам. Важнейшим из них является сегодня моделирование социальных систем для устойчивого развития. В терминологии проф. В.Е. Лепского, «стратегические субъекты – это идеальные образцы, стремление к реальному воплощению которых могло бы способствовать повышению безопасности и устойчивого развития человечества» [2] . Моделирование таких социальных систем (субъектов) – проблема метауровня научно-практического знания. Её решение невозможно без изменений мировоззренческих, базисных научных, акмеологических, социально-экономических, управленческих детерминант. Мы видим необходимость расширения понятия «социальный стратегический субъект».

Социальные стратегические субъекты – это идеальные образцы интегрированных биосоциальных систем, созданных на фундаменте системы Общих Законов человеческого общества, устремление к практическому воплощению которых способствует повышению безопасности и устойчивости бытия и развития человечества конгруэнтно Всеобщим Законам Мира на индивидуальном, социальном, планетарном, вселенском уровнях. Такими стратегическими субъектами могут стать социальные системы, специально смоделированные и созданные для устойчивого развития человечества.

Целью моделирования является социальная система устойчивого развития , обладающая способностью выполнить задачу социального перехода в новое качество жизни общества, не нарушая законов природы и космоса. Задачами жизнедеятельности такой социальной системы становится триединство:

-

1. самосознание, организующее жизнеспособную социальную систему конгруэнтно Общим Законам человеческого общества [3];

-

2. овладение управлением, конгруэнтно Общим законам управления [4];

-

3. организация реинжиниринга ( engineering – англ. искусство проектиро-вания двигателей ) для перестройки ведущих идеалов, целей и механизмов в управлении, экономике, социальном, научном, образовательном, культурном развитии страны сообразно Всеобщим Законам Мира [5], Общим Законам человеческого общества [3]. Сегодня это можно осуществить на системономической (system – англ. система, nomos – греч. закон) научной базе, созданной в России в 2002 – 2018 гг. Системономия включает периодические системы: Всеобщих Законов Мира [5], Общих законов познания и постижения [6], человеческого общества [3], законов управления [4], а также специальных законов образования [7], здоровьеразвития [8], психики человека [9] и др.

Граничными условиями моделирования социальной системы для устойчивого развития должны быть генетически детерминированные основы бытия, т.е. естественно присущие живому. Это аподиктические основы ( apodikticos – греч. неопровержимый). Вне аподиктических оснований моделирования жизнепособной социальной системы не существует.

Базовые условия для моделирования социальной системы не могут нарушать её и должны способствовать её эволюции согласно специальным законам здоровьеразвития и здоровьесбережения [8], специальным законам психики человека [9], что конгруэнтно Всеобщим Законам Мира. Нарушение этих базовых основ – причина неудач большинства проектов и систем.

Долгосрочные условия моделирования социальной системы соответствуют достижению стратегической цели, ради которой она создаётся –эволюционное развитие в направлении устойчивого развития конгруэнтно Общим Законам человеческого общества. Несоблюдение этого приводит к краху любые проекты.

Среднесрочные условия моделирования социальной системы должны удовлетворять требованиям постоянного набора мощности, скорости самоорганизации, иметь рычаги коррекции и заметные промежуточные результаты. Обязательным условием является конгруэнция практического управления системе Общих Законов управления. Незнание или несоблюдение этих Законов приводит к развалу большинство проектов.

Краткосрочные условия: моделирование социальной системы для устойчивого развития должно происходить в современных российских условиях, опираться на имеющийся ресурс, быть мало затратным, т. е. отвечать закону Онсагера: при возможности развития системы в нескольких направлениях, реализуется то из них, которое соответствует минимуму рассеяния энергии. Наименее социально затратными являются мировоззренческие внутренние ресурсы человека и общества. Непонимание этих исходных оснований приводит к краху большинства намерений и проектов. Аподиктические основы жизни человека и общества определяют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные граничные условия моделирования жизнеспособной социальной системы для устойчивого развития.

Российская системономическая методология моделирования социальной системы для устойчивого развития соответствует 3-м технологиям мирового уровня: «Know what»; «Knоw way »; «Know how».

-

1. Стратегический уровень моделирования – это технологии класса «Know what » (знаю что ). Являясь программным, он обеспечивает содержание и цель моделирования социальной системы для устойчивого развития: трансформация мировоззрения в направлении планетарно-космического уровня и его проявлений в жизнедеятельности человека и общества. Будучи интегрированным с аподиктическими основами и базовыми условиями моделирования социальной системы, он соответствует технологии природосообразного следования Общим Законам человеческого общества. Речь идёт об изменении образа мыследеятельности, жизни человека и общества: его способа целостно природосообразно мыслить, производить рефлексию, выбирать идеалы, сознавать, ставить цели и совершать адекватные Законам человеческого общества поступки, иметь убеждения, производить самооценку и самоидентификацию в мире, обществе, космосе. Программный уровень моделирования имеет российскую научную основу в виде свода законов мировоззрения как части периодической системы Общих Законов человеческого общества [3, с. 162-166.]. Это российская целевая технология высшего – мировоззренческого уровня .

-

2. Управленческий (тактический) уровень моделирования – это технологии класса «Knоw way» . Сегодня он должен интегрироваться с аподиктическими основами моделирования социальной системы для устойчивого развития и программным

-

3. Технологический уровень является инструментальным. Это технологии мирового класса «Know how », которые должны удовлетворять программным требованиям и специальным законам психики человека [9]. Ядром систем законов являются Всеобщие Законы Мира, а «дочерние» системы Законов расположены подобно годичным кольцам дерева. Благодаря их подобию материнской системе, они обеспечивают следование Всеобщим Законам Мира в сферах их применения.

уровнем технологии Это возможно только во взаимодействии с Общими Законами управления [4] как системой, конгруэнтной Общим Законам человеческого общества. Впервые ставится перед управленцами задача овладения не только специальными приёмами, но и Общими Законами управления. Это российская управленческая технология, конгруэнтна стратегической программной технологии мировоззренческого уровня «Know what».

Рассмотрим структуру социальной системы для устойчивого развития с точки зрения

Общей Теории Систем (ОТС) и, соответственно ей зададим обязательное наличие:1) элементов; 2) единых между ними связей; 3) композиции; 4) цели системы. Покажем моделирование в виде 4-х шагов.

Шаг 1. Моделируем обязательные составные части социальной системы:

-

1. элементы социальной системы ,

-

2. взаимосвязи между этими элементами,

-

3. энергоинформация,

-

4. самоорганизация,

-

5. этапы эволюции,

-

6. иерархия элементов социальной системы,

-

7. высший интегрированный потенциал социальной системы как цель для осуществления им гармоничного управления системой.

Выстраиваем их последовательно в порядке иерархической значимости (на рис. 1 в виде верхней строки таблицы).

Шаг 2. Моделируем единые эволюционные принципы, т.е. обязательные этапы развития компонентов социальной системы для устойчивого раз-вития. Это этапы: предшествования, необходимости, достаточности, управляемости, самоорганизации, изменчивости, иерархической системности, единства и безграничности (на рис. 1 это левый вертикальный столбик; читать снизу в порядке усложнения в верх). Мы расположили напротив каждого этапа бытия эти важнейшие эволюционные принципы. Так наглядно смоделировали единство связей в иерархии принципов и этапов развития социальной системы для устойчивого развития. Очевидно, что произвольное или непроизвольное игнорирование того или иного этапа лишает социальную систему необходимого опыта, энергии, информации.

Шаг 3. Приступим к моделированию композиции социальной системы для устойчивого развития с учётом её элементов, единых условий развития и принципов бытия (шаги №1 и №2). Расположив эволюционные принципы в вертикальном столбце слева, а группы элементов по горизонтали сверху, мы получили их пересечения в виде матрицы клеток (8×8). По диагонали выстроились клетки, где происходит совпадение наименований групп элементов и принципов.

Из полученной таблицы видно, что прохождение этапов эволюционного развития строго обязательно для системы. Отсутствие любой ступени развития создаёт пустоту в условных клетках модели. Энергетически не наполненные, отсутствующие ступени опыта системы, а, следовательно, недостаток информации о собственном развитии в результате приводят к отсутствию необходимого качества энергии для достижения стратегической цели субъектом. 49 клеток соответствуют полной эволюции, т.е. зрелости системы. По мере набора шагов (информации, опыта, энергии), система продвигается к реализации своей стратегической цели – выполнению своего предназначения (шаг № 49 в верхней правой клетке).

Рис. 1 соответствует пути моделирования и эволюционному становлению социальной системы для устойчивого развития. Нижняя часть таблицы до шага Е4 соответствует периоду моделирования и сборки системы. Сама же модель социальной системы представлена в клетках Е4 – Н7. Это 25 шагов. Именно в этой зоне социальная система наполнена достаточным опытом, энергией, мощью для совершения своей миссии.

Но как понять суть шагов социальной системы и её предназначение в этой модели? Вспомним граничные условия, указанные выше: соответствие системономии, в том числе Общим Законам человеческого общества (ЧО – человеческое общество; ОЗЧО – Общие Законы человеческого общества).

Электронное научное издание « Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

|

эволюци-нные принципы |

Уровни бытия |

ГРУППЫ ,СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ СОЦИАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА |

|||||||

|

A |

B Элементов |

C Взаимоейст вий элементов |

D Энергоинф орма-ционного управления |

E Самооргани зации управления |

F Эволюциони рования управления |

G Системной иерархии управления |

H Гармонии управления |

||

|

Единства и бесконечности |

Высший потенциал 7 |

||||||||

|

Иерархической системности |

Иерархия 6 |

||||||||

|

Изменчивости |

Эволюция 5 |

||||||||

|

Самоорган изации |

Композиция 4 |

||||||||

|

Управляемости |

Энергоинфо рмация 3 |

||||||||

|

Достаточно -сти |

Энергия 2 |

||||||||

|

Необходимости |

Элементы 1 |

||||||||

|

Предшествования |

∞ Эволюцион-ноцикли-ческая инициация 0 |

||||||||

Рис. 1. Композиция модели социальной системы (стратегического субъекта) для устойчивого развития

Шаг 4. Приступим к созданию принципиальной модели социальной системы для устойчивого развития. Соотнесём периодическую систему ОЗ ЧО [3, часть VI] с полученной нами композицией модели стратегического субъекта (рис. 1) методом наложения таблиц. При этом э волюционные принципы и уровни бытия двух систем полностью совпадают. Группы законов человеческого общества включили в себя группы элементов социальной системы как подсистемы, которая может передвигаться по полю системы Законов словно по карте. Поле таблицы позволяет сделать вывод о возможных маршрутах социальной системы: пошаговое движение осуществляется слева направо, с пребыванием в каждой клетке. Нижняя часть таблицы 1, является этапом предшествования для социальной системы. С момента формирования социальной системы в клетке Е4 нижняя часть таблицы выполняет историко-архивную функцию. Этап сборки социальной системы происходит с шага Н3 (формирование мировоззрения) до Е4 (композиционное оформление системы).

Принципиальная модель социальной системы для устойчивого развития функционирует по диагонали Е4 – Н7. Таблица 1 показывает 25 обязательных последовательных шагов функционирования социальной системы в качестве стратегического субъекта для достижения устойчивого развития. В ней ясно видны 4

периода. В первом из них 4 шага самоорганизации (читать слева направо) вплоть до самоорганизации мировоззрения внутри социальной системы. Далее внутри системы начинается новый период эволюционно-космических перестроек по траектории В5 – Н5 вплоть до формирования планетарно-космического мировоззрения. С этого момента стартует подъём на следующий эволюционный период В6 – Н6, устремлённый к новому витку мировоззрения сообразно ОЗЧО. Далее стартует период раскрытия высших потенциальных возможностей социальной системы (В7–Н7). По этому вектору социальная система выполняет свою целевую функцию в качестве стратегического субъекта – функционирует как образец устойчивого развития, показывая путь другим социальным системам к их устойчивому развитию. Как это происходит на практике?

При условии высочайшего уровня самосознания составляющих, социальная система, руководствуясь высшим целеполаганием, целенаправленно формируют группы кадровой подготовки. Это обязательные тренинговые занятия «Системно-целостное мышление» с изучением периодических систем естественных Всеобщих Законов Мира, Общих естественных Законов человеческого общества, познания и постижения. Если социальная система формируется в образовательной сфере, то эти занятия происходят с изучением «Периодической системы законов образования» [7], «Периодической системы специальных законов психики человека» [9] и «Периодической системы специальных законов здоровьеразвития» [8].

Если формируется стратегический субъект социальной сферы, то используются занятия «Целостное мышление» с изучением «Периодической системы Общих Законов человеческого общества» [3], «Периодической системы специальных законов психики человека» [9] и «Периодической системы специальных законов социальной работы» [10]. Для управленческой системы обязательно изучение «Периодической системы Общих Законов управления» [4].

Созревание социальной системы происходит быстро и качественно только при использовании специальных тренинговых технологий для подготовки кадров на базе научной системономии. Причиной этого является создание на групповых занятиях (с отрывом от производства) целенаправленно рефлексирующего информационноэмоционального поля и высочайший уровень духовной мотивации к овладению планетарнокосмическим мировоззрением. Эмерджентный результат подготовки кадров таков, что специалисты сразу после тренинга могут приступать к воплощению программ устойчивого развития в своих социальных системах стратегического назначения.

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 14 № 2 (39), 2018, ст. 1

Таблица 1. Принципиальная модель социальной системы для устойчивого развития общества на основе периодической системы общих законов человеческого общества

|

3 я s о я s я я я 2 в § с m 3 я |

Уровн и бытия |

ГРУППЫ ЗАКОНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В СООТНОШЕНИ С ЭЛЕМЕНТАМИ СС |

|||||||

|

А |

B ЭЛЕМЕНТЫ СС В ЧО |

C ВЗАИМО-ДЕЙСТВ ИЯ ЭЛЕМЕН ТОВ СС В ЧО |

D ЭНЕРГО ИН-ФОРМАЦ ИИ УПРАВЛ ЕНИЯ СС В ЧО |

E САМООР -ГАНИЗА-ЦИИ ТВОРЧЕСТВА СС В ЧО |

F ЭВОЛЮ-ЦИОНИР ОВАНИЯ СС В ЧО |

G Системной иерархии СС в ЧО |

H МИРОВОЗЗ РЕНИЙ СС В ЧО |

||

|

S н н г Я Я и 8 to 5 |

Высш ий потенциал 7 |

Высшего потенциал а СС на основе ОЗЧО |

Высшего потенциал а взаимодей ствия в СС на основе ОЗЧО |

Высшего потенициа ла управлени я в СС на основе ОЗЧО |

Высшего потенциал а самоорганизации творчества в СС на основе ОЗЧО |

Высшего потенциал а эволюции в СС на основе ОЗЧО |

Высшего потенциа-ла иерархий подсистем в СС на основе ОЗЧО |

Высшего потенциала мировоззрений в СС на основе ОЗЧО |

|

|

S Н О « g г |

Иерар -хия 6 |

Иерархии качеств в СС на основе ОЗЧО |

Иерархии систем человеческих взаи-модействи й в СС на основе ОЗЧО |

Иерархии возможно стей управлени я в СС на основе ОЗЧО |

Иерархии идеалов и возможностей само-организац ии творчеств а в СС на основе ОЗЧО |

Иерархии эволюцио нных процесс-сов в СС на основе ОЗЧО |

Иерархий встречно-параллельн ых подсистем в СС на основе ОЗЧО |

Иерархии мировоззрений в СС на основе ОЗЧО |

|

|

S со 5 S |

Эволю -ция 5 |

Эволюционно-космического усложнения СС на основе ОЗЧО |

Эволюцио нно-космическ ой изменчив ости взаимодей ствий в СС на основе ОЗЧО |

Эволюционной изменчиво сти управлени я в СС на основе ОЗЧО |

Эволюцио н-ной изменчивости идеалов и процессов творчества в СС на основе ОЗЧО |

Эволюцио нно-космического роста СС на основе ОЗЧО |

Эволюции иерархических подсистем СС на основе ОЗЧО |

Эволюционн о-косми-ческого усложнения мировоззрений в СС на основе ОЗЧО |

|

|

g я « в и ” |

Компо -зиция 4 |

Самоорганизации творчеств а в СС на основе ОЗЧО |

Самоорганизации эволюционных процессов СС на основе ОЗЧО |

Самоорганизации иерархии подсистем СС на основе ОЗЧО |

Самоорганизации мировоззрения в СС на основе ОЗЧО |

||||

Условные обозначения: СС – социальная система для устойчивого развития; ОЗЧО – Общие законы человеческого общества; ЧО – человеческое общество.

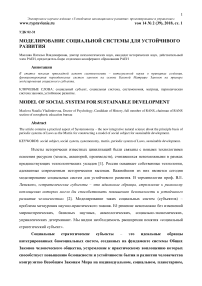

Движение по стратегической диагонали Е4 – Н7 можно проследить и в стереометрической конусообразной модели. Для этого необходимо конусообразно свернуть табличную модель. Траектория ACD очерчивает путь созревания элементов, их энергий, информационной готовности к осознанию идеи сборки системы для устойчивого развития. От точки D (вверх) следуют шаги 1 и 2 сборки социального стратегического субъекта.

Траектория D3 – К (Е4 – Н7 в таблице 1) – это жизненный цикл системы. Начиная с D3 – период функционирования социальной системы для устойчивого развития.

Рис. 2. Слева: эволюционный конус – стереометрическая модель жизненного цикла любых систем (автор Б.А. Астафьев [11]);

справа: принципиальная модель социальной системы как стратегического субъекта для достижения целей устойчивого развития

Это и есть принципиальная модель социальной системы для устойчивого развития как социального стратегического субъекта (на сферической модели эволюционного конуса обозначена D3–К), в табличной форме показана как Е4 – Н7. Верхние периоды наиболее энергонасыщенные: здесь скорости протекания процессов многократно увеличиваются, а время сжимается. За счёт этой энергоёмкости и целеустремлённости социальная система способна решить свою сложнейшую эволюционную задачу. Становится ясно, что социальная система – это живая открытая биосоциальная система: она имеет начало и эволюционирует, проходя 49 шагов, сообразно ОЗЧО. В середине эволюционного конуса (в таблице 1 – шаги 33-35) начинает интенсивно формироваться социальный стратегический субъект для устойчивого развития. Это период его сборки. Образуется жизнеспособная социальная система только в точке D3 стереометрической модели (шаг 36 в таблице 1). Это этап овладения законами самоорганизации управления в человеческом обществе. Нижние клетки (до Е-4) являются необходимым этапом предшествования системы. Шаг F4 даёт начало. эволюции социальной системы, а шаг G4 соответствует структуризации её подсистем. Шаг H4 является определяющим программную направленность социальной системы. Этот этап может быть назван необходимым и достаточным. Здесь практически осваиваются законы самоорганизации мировоззрений в человеческом обществе, закладывается мировоззренческий остов, т.е. программное единство иерархии системы социального стратегического субъекта. Только после этого шага возможно не только программное единение, но и духовно-нравственное устремление к цели.

Именно к этой точке подводит слушателей семинар-тренинг подготовки кадров «Системноцелостное мышление».

Шаг В5 соответствует началу эволюции социальной системы в качестве стратегического субъекта. Шаг С5 даёт начало эволюционно-космической изменчивости взаимодействий в социальной системе. Шаг D5 необходим для начала эволюционной изменчивости в управлении системой. Шаг Е5 соответствует началу эволюционной изменчивости идеалов и процессов творчества в системе. Шаг G5 необходим для эволюции иерархических подсистем согласно мировоззренческим убеждениям членов социальной системы. Шаг H5 даёт системе эволюционно-космическое усложнение мировоззрения. Шаги на траектории от В6 до H6 дают системе универсальное иерархическое постороение и соответствующее ему планетарно-космическое мировоззрение. Шаги на траектории от В7 до H7 выстраивают мощный вектор движения системы к цели – обретению её высшего потенциала возможностей. Социальная система как стратегический субъект метафорически сравнима с ракетой, отбрасывающей ракетоноситель и устремлённой в космос с огромной скоростью для реализации программной цели. Для понимания важности каждого шага в становлении и функционировании социальной системы рассмотрим фрактальную модель эволюционного конуса. Каждый мельчайший шаг имеет не только восходящий, но и нисходящий вектор (в случае несоответствия Законам человеческого общества).

Рис. 3. Фрактальная модель эволюционного конуса полного цикла жизни системы (автор Б.А. Астафьев) [11]

Ошибочные или несвоевременные выборы вектора развития, на любом из шагов ведут к обязательной потере сил и времени. Дальнейшее развитие окажется деструктивным, если система не нарабатывает необходимый опыт и положительную энергию развития. Требуется компенсировать отклонения дополнительными силами, временем, темпом работы, скоростью развития и социальными затратами разного рода.

Выводы

Стереометрическая и табличная формы принципиальной модели социальной системы для устойчивого развития адекватны Общим Законам человеческого общества, что делает модель конгруэнтной Всеобщим Законам Мира. Из этого следует вывод: принципиальная модель социальной системы для устойчивого развития природосообразна. Её практическое использование даже вне самосборки возможно при целенаправленном изучении естественных законов и использовании их на практике.

Программные задачи социальной системы для устойчивого развития решаются включением в модель законов мировоззрения человеческого общества [3, с.108].

Управленческие задачи социальной системы для устойчивого развития достигаются с опорой на систему законов управления в обществе [4].

Технологические задачи при использовании системономической модели удовлетворяют принципу «мини – макс». Требуется минимум затрат (полноценная работа целостного мышления, генетически «вмонтированного» в человека) для достижения максимального результата – устойчивого развития общества и планеты. Фрагментарное мышление человека не конгруэнтно природе и её естественным законам. По этой причине оно не способно выполнить работу целостного мышления и сознания. Целенаправленная подготовки кадров в аспекте реконструкции утерянной целостности мышления и осознания уникальной роли человека и человечества на планете Земля возможна посредством системономических психологических тренингов с познанием естественных законов [12] и их систем.

Созданная на основе принципиальной модели социальная система как стратегический субъект способна достигнуть цели устойчивого развития, поскольку способна к интегративной деятельности конгруэнтно Всеобщим Законам Мира.

Список литературы Моделирование социальной системы для устойчивого развития

- Ахромеева Т.С., Малинецкий Г.Г. Риски и вызовы модернизации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.reflexion.ru/clab, свободный.

- Лепский В.Е. Глобальное информационное общество и информационная безопасность России: проблема становления стратегических субъектов // Материалы «круглого стола». - М.: ИЕ РАН. - С. 96-120.

- Маслова Н.В. Периодическая система Общих Законов человеческого общества. - М., 2006. - 291 с.

- Ульянова М.В. Периодическая система Общих Законов управления // Вторые международные системономические чтения. - Киев, 2012. - С. 24-31.

- Маслова Н.В. Периодическая система Всеобщих Законов Мира. - М., 2005. - 184 с.

- EDN: QKNKQJ