Моделирование состояния эндотелиальных клеток по их фотоизображению

Автор: Матюнин С.А., Селиверстова Н.С.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Обработка изображений: Восстановление изображений, выявление признаков, распознавание образов

Статья в выпуске: 24, 2002 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются алгоритмы обработки изображений эндотелиальных клеток и вопросы моделирования процесса их роста для прогнозирования течения заболеваний.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058547

IDR: 14058547

Текст научной статьи Моделирование состояния эндотелиальных клеток по их фотоизображению

Практика показывает, что задача разработки методов ранней диагностики, позволяющая прогнозировать с высокой достоверностью течение заболевания, а также послеоперационный результат, является весьма актуальной. Чем раньше будет определен диагноз, тем раньше и эффективнее будет оказана помощь. Особенно важно это в современных условиях при широком развитии системы обязательного и добровольного медицинского страхования.

Разработанный программно-компьютертный комплекс ранней диагностики и прогнозирования течения заболевания по состоянию эндотелиальных клеток глаза предназначен для исследования эндотелиальных слоев роговицы глаза, обработки результатов исследования, ведения базы данных по пациентам и выдачи рекомендаций лечащему врачу с учетом возрастной категории пациента и статистических данных [1-3].

-

1. Количественные характеристики оценки состояния эндотелия

-

2. Выбор алгоритма обработки изображения эндотелиальных клеток

В качестве количественных оценок, характеризующих состояние эндотелиального слоя, обычно используются: средняя площадь клеток, количество клеток на единицу поверхности, коэффициент формы, гексагональность и др. Наблюдение клеток эндотелия проводится обычно с помощью эндотелиального бесконтактного микроскопа. Поскольку эндотелиальные ткани светопроницаемые, а наблюдения можно проводить только в отраженном свете, то источник света располагается под углом порядка 450 к исследуемой поверхности. Однако, достоверная оценка состояния эндотелиального слоя по перечисленным выше параметрам в такой установке затруднительна. Это связано с «ручным и визуальным» способом определения числовых характеристик клеток.

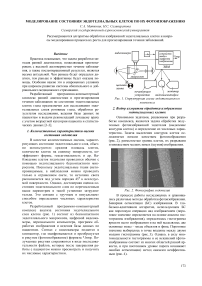

Разработанный программно-компьютерный комплекс анализа состояния эндотелиального слоя клеток (рис. 1) состоит из бесконтактного эндотелиального микроскопа, цифровой видеокамеры, персонального компьютера, программ обработки изображения и ведения базы данных по пациентам. Сигнал с видеокамеры подается в компьютер, где оцифровывается и преобразуется в рисунок (фотоизображение) формата *.bmp. Получаемые рисунки сохраняются в виде последовательности файлов, которые после завершения работы с пациентом можно просмотреть и получить их числовые характеристики.

Рис. 1. Структурная схема эндотелиального комплекса

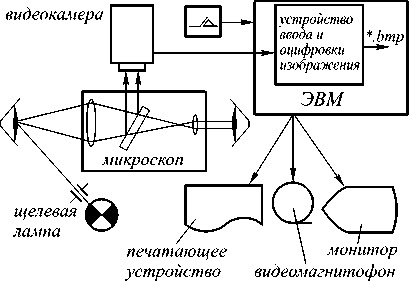

Основными задачами, решаемыми при разработке комплекса, являются задача обработки полученных фотоизображений эндотелия (выделение контуров клеток) и определение их числовых характеристик. Задача выделения контуров клеток осложняется низким качеством фотоизображения (рис. 2), размытостью границ клеток, их разрывами и множеством мелких помех (шумов ) изображения.

Рис. 2. Фотография эндотелия

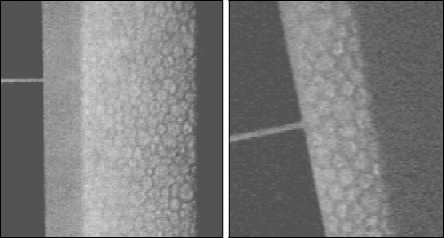

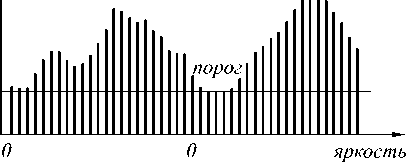

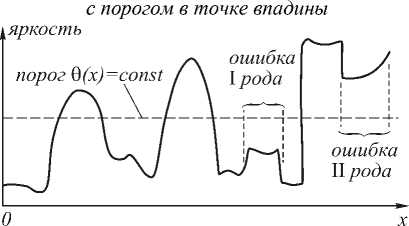

В процессе работы исследовались и сравнивались различные методы обработки фотоизображения. Бинарная сегментация (БС) изображения. В глобально-адаптивном алгоритме, использующем БС как пороговую операцию над изображением (пороговое значение определяется на основе анализа гистограммы изображения), определялась гистограмма яркости всего изображения и на ней выделялись две основные моды – моды объектов и фона. Пороговое значение выбиралось в точке впадины между двумя модами гистограммы (рис. 3). Однако, в силу мно-гомодальности гистограммы и ее искажений (фотоизображение состоит из многих областей разной яркости, и при постоянном уровне порога возникают ошибки сегментации) метод оказался неэффективным (рис. 4).

частота

Рис. 3. Бимодальная гистограмма изображения

Рис. 4. Многомодальная гистограмма изображения

Модификация алгоритма путем адаптации порога [3] особого выигрыша не дала, что обусловлено, по всей видимости, высоким уровнем шумов фотоизображения.

Статистические алгоритмы сегментации, в которых на основе вычисленной гистограммы определяются вероятностные характеристики яркости, не исследовались в силу сложности их реализации.

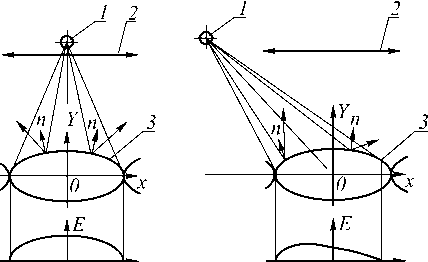

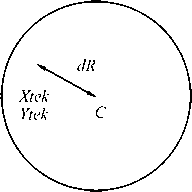

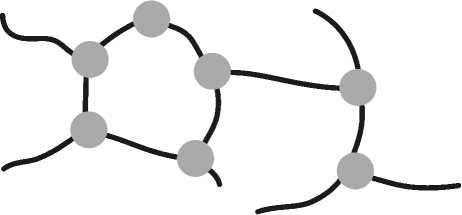

Наиболее эффективным оказался алгоритм, моделирующий рост эндотелиальных клеток. Такое моделирование становится возможным благодаря тому факту, что в процессе развития органов зрения человека количество эндотелиальных клеток остается неизменным. В алгоритме на первом этапе методом Монте Карло определяются точки, потенциально претендующие на роль центров-зародышей клеток. Затем осуществляется попытка описания вокруг этих точек некой клетки среднестатистического радиуса. После чего, методом Гаусса Зейделя оптимизируется положение центра клетки и величина ее радиуса по критерию максимума перекрытия реальной и описанной клеток со специально подобранной весовой функцией. При этом весовая функция W учитывает смещение видимого центра клетки, происходящего из-за наклонной в 450 подсветки эндоте- лия (рис. 5), градиент освещенности и ширину границ клеток:

W = (£-AdR - A0) . (Gt - Gmax)/(A0 + Gmin - Gmax) dR = (Xtek - Xc )2 + (Ytek - Yc )2, где dR – расстояние от центра С окружности с координатами Xc, Yc, описывающей клетку, до текущей точки с координатами Xtek, Ytek; A0, A1 – весовые коэффициенты; Gt, Gmax, Gmin - текущее, максимальное и минимальное значения яркости.

а) б)

Рис. 5. Смещение видимого центра клетки при боковой ее подсветке: а) угол падения излучения 90 ° б) угол падения излучения 45 ° ;

1 – глаз наблюдателя, 2 – объектив, 3 – эллипсоид клетки, Е – интенсивность изображения клетки, X,Y - координаты.

Рис. 6 . Оптимизация положения центра внутри клетки с весовой функцией W

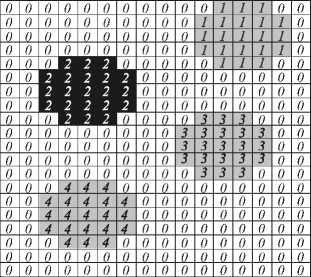

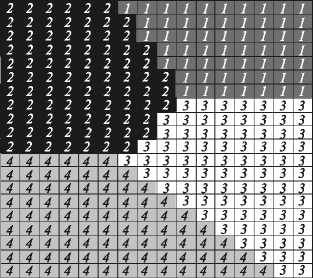

Данная процедура позволяет исключить из дальнейшего рассмотрения все неперспективные центры. После этого из полученных центров методом встречной волны клеток моделируется равномерный рост клеток (рис. 7) до пересечения границ клеток.

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

а |

а |

а |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

а |

0 |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

п |

1) |

а |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

п |

0 |

0 |

0 |

а |

0 |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

а |

0 |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

о |

и |

(1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

о |

а |

0 |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

0 |

0 |

0 |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

а |

а |

а |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

0 |

а |

0 |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

о |

0 |

п |

п |

п |

а |

о |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

п |

а |

а |

а |

а |

а |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

а |

0 |

а |

о |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

о |

о |

а |

а |

о |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

а |

о |

0 |

а |

|

0 |

а |

0 |

» |

и |

» |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

а |

а |

а |

а |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

о |

а |

0 |

а |

а |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

а |

0 |

а |

0 |

а |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

п |

п |

п |

п |

п |

п |

п |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Рис. 7. Распространение волны весов

Всестороннее исследование данного алгоритма на моделях и реальных объектах показало не только его высокое быстродействие (от 20 секунд до 5 минут в зависимости от размера изображения), но и его высокую достоверность – наблюдалось не более 3% ложных клеток для сильно зашумленных фотографий. Для устранения ложных клеток после этапа определения центров клеток в алгоритм введен дополнительный этап ручной коррекции положения и количества центров.

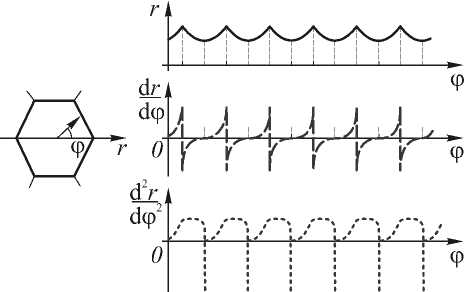

Следующей задачей является определение вершин многогранников эндотелиальных клеток и их числовых характеристик. Первый алгоритм из рассмотренных основан на дифференцировании развертки фигуры многоугольника в полярных координатах. Для этого границы клеток аппроксимируются по методу наименьших квадратов отрезками прямых (в декартовой системе координат), и из центров-зародышей осуществляется круговое сканирование контура клетки (в полярной системе координат). Полученная в результате развертка клетки дифференцируется (рис. 8).

Рис. 8. Развертка и дифференцирование по контуру клетки

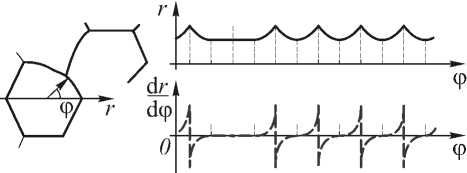

Места локальных максимумов и минимумов однозначно определяют вершины клеток, причем, повторное дифференцирование облегчает поиск экстремумов. К недостаткам данного алгоритма можно отнести высокую чувствительность к сглаживанию углов и разрывам границ клеток (рис. 9).

Рис. 9. Появление ложных (шумы изображения) и пропуск (сглаживание границ) вершин

Второй алгоритм частично совмещает в себе процесс обработки изображения (в частности, устранение мелких разрывов граней и внутриклеточных дефектов) с поиском узловых точек граней и реализуется путем «проползания» сплайна по гра- ницам клетки. Если при этом происходит пересечение текущей трассы с ранее пройденной, то точка пересечения однозначно определяет вершину клетки (рис. 10).

Проведенные исследования показали высокую эффективность алгоритма (по сравнению с описанными выше) даже для сильно зашумленных фотоизображений. Однако, низкое быстродействие алгоритма (для обработки одной фотографии требуется около 80 минут) делает его практически непригодным для использования.

Рис. 10. Узлы пересечения сплайнов

В основе третьего алгоритма лежит идея подсчета количества входящих в одну точку граней клеток при их сканировании в полярной системе координат. Для этого при движении по границе клетки производится круговое сканирование изображения в некоторой окрестности малого радиуса и подсчитывается количество попадающих в эту точку линий. Если в точке сходится более двух граней, то, очевидно, эта точка – вершина клетки. К недостаткам данного алгоритма можно отнести недопустимость разрыва границ клеток, сложность в настройке радиуса сканирования и громоздкость алгоритма.

Заключение

В работе предложен новый эффективный алгоритм выделения границ эндотелиальных клеток по сильно зашумленным фотоизображениям путем моделирования процесса их роста из центров-зародышей. Данный алгоритм реализован на языке Delphi и совместно с программой оцифровки изображения и базой данных пациентов, реализованной на MsAccess , внедрен в лечебную практику Самарской областной офтальмологической клинической больницы в виде программно-компьютерного комплекса.

Программно-компьютерный комплекс позволяет на стандартной микроскопической установке фирмы Lеiса с щелевой лампой, укомплектованной телевизионной камерой фирмы Sоnу:

-

• осуществлять быструю бесконтактную съемку эндотелиальных клеток;

-

• отобрать из полученного множества снимков пригодные для дальнейшего исследования;

-

• рассчитать основные количественные характеристики эндотелиальных клеток (площади клеток, средний размер, коэффициент формы и коэффици-

- ент гексагональности) и построить гистограммы их разброса;

-

• сравнить результаты исследования со среднестатистическими характеристиками здорового человека с учетом возрастной группы;

-

• вести базу данных по пациентам и как результат – оперативно отслеживать изменения и тенденции состояний эндотелия.

Внедрение программно-компьютерного комплекса позволяет увеличить эффективность лечения путем своевременного выявления предрасположенности к заболеванию и прогнозирования восстановительных процессов после оперативного и консервативного лечений.