Моделирование структуры личностных предикторов интенсивности переживания смысложизненного кризиса

Автор: Нефагина Яна Николаевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 20, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается моделирование структуры личностных предикторов интенсивности переживания современным человеком смысложизненного кризиса как процесса, проявляющегося в свойствах, тенденциях и диапазоне индивидуальной активности / реактивности (пассивности). Личностные предикторы объективированы посредством психологических маркеров: смысловой направленности, социально-психологической адаптации, эмоциональных состояний и временной направленности. Эмпирически обоснована согласованность личностных предикторов в форме структурной модели, обусловливающих интенсивность переживания смысложизненного кризиса современным человеком.

Моделирование, личностные предикторы, психологические маркеры, смысложизненный кризис, переживание, смысл жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14937766

IDR: 14937766 | УДК: 159

Текст научной статьи Моделирование структуры личностных предикторов интенсивности переживания смысложизненного кризиса

Актуальность изучения проблемы вклада личностных предикторов в переживание смысложизненного кризиса, в структуру и динамику присутствия человека в мире, моделирования и выявления соответствий личностных предикторов в переживании смысложизненного кризиса определяется требованиями и возможностями современной психологии. Ведущими специалистами и авторами современных научных подходов (О.В. Лукьянов, Д.А. Леонтьев, А. Лэнгле, С. Мадди и др.), принимающими в качестве предмета и метода реляционность – отношения, придающие смысл существованию, отмечается, что в современных условиях проблема объяснения и прогнозирования взаимоотношения человека с миром и жизнью опосредована тенденциями к интенсификации изменений, происходящих в мире, изменений модусов активности и пассивности человека в отношении своего будущего. С одной стороны, человек находится в ситуации открытости к различным возможностям, информационным потокам и техническим средствам, которые призваны помогать ему самореализовываться, но, с другой стороны, современный человек подчинен силам, вовлекающим его в определенные дискурсы, рациональности и идентичности. Особенно остро этот вызов звучит в ситуации переживания смысложизненного кризиса, когда личностные свойства человека обусловливают тенденцию преодоления кризиса посредством трагического выбора: либо через самореализацию, либо через вовлеченность. Но этот выбор не делает человека жизнеспособным, поскольку одно без другого не существует.

Гипотетические основания для решения этой проблемы представлены в современном экзистенциальном и системно-антропологическом подходе, позволяющем в качестве основания взять соответствие, согласованность различных императивов, то есть изучить переход от мира «или-или», к миру «и-и», когда симфонизируются самореализация и вовлеченность в процесс переживания смысложизненного кризиса. Соотношение самореализации и вовлеченности в процессе переживания смысложизненного кризиса характеризует психологическую активность человека, способность активно присутствовать или пассивно быть. Возможности решения этой задачи на сегодняшний день определяются рядом тенденций в развитии психологической науки:

-

– тенденции к междисциплинарности исследований , направленных на изучение личностных предикторов интенсивности переживания смысложизненного кризиса;

-

– тенденции к оперированию интегративными личностными предикторами, обусловливающими поведение человека в процессе переживания смысложизненного кризиса.

В прошлом имело место представление о личностных предикторах как о свойствах, отражающих внешние аспекты жизни. Современные подходы актуализируют аспект личностной активности, творчества, личностные предикторы рассматриваются не как факторы влияния на процесс психического отражения, а как вклады в создание жизненного мира. В современном теоретическом поле актуально понимать личностные предикторы как согласованность различных модусов и измерений человеческого присутствия в мире (В.Е. Клочко).

Цель статьи – разработать модель согласования личностных предикторов самореализации и вовлеченности в переживание смысложизненного кризиса, выделить ряд маркеров, позволяющих изучить степень и характер их проявления. Объект исследования – интенсивностные аспекты соотношений и соответствий переживания современным человеком смысложизненного кризиса. Предмет исследования – вклады личностных предикторов «самореализация» и «вовлеченность» в переживание смысложизненного кризиса. Гипотеза – интенсивность переживания смысложизненного кризиса уменьшается в соответствии с тенденцией согласования личностных предикторов самореализации и вовлеченности и увеличивается в связи с тенденцией их рассогласования, доминирования одного из предикторов, уменьшения степени их проявления.

В результате теоретического анализа проблемы соответствия личностных предикторов переживанию смысложизненного кризиса мы выделили три линии в описании личностных характеристик экзистенции – антропоцентрическую (М. Босс, Л. Бинсвангер, С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, О.В. Лукьянов, В.В. Летуновский, В.Н. Дружинин и др.), социоцентрическую (В. Франкл, А. Ленглэ, Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, И.И. Ильин, К. Ясперс, Г. Марсель, Н. Аббоняно и др.) и персоноцентрическую (Р. Мэй, И. Ялом, Ж.П. Сартр, А. Камю и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. В результате выделены основные характеристики личностных предикторов: переживания, время, временность, открытость, озабоченность, аутентичность, трансценденция, решимость, риск, вовлеченность, ответственность, свобода, возможность, темпоральность, пространственность, телесность и т. д. Показатели личностных предикторов обладают характеристикой темпоральности, которая определяется как временная согласованность предикторов в жизни человека, их проявление, что объясняет существование форм осмысленного отношения к собственной жизни во времени (О.В. Лукьянов), в антропоцентрической линии исследования отражено соотношение самореализации и вовлеченности человека в жизнь, в социоцентрическом больше акцент на процессе вовлеченности, а в персоноцентрическом – на самореализации.

Для решения задач моделирования вкладов личностных предикторов в переживание смысложизненного кризиса выделены психологические маркеры: смысловая направленность (смысложизненная ориентация), социальная активность (уровень социальной адаптации), субъективное благополучие (удовлетворенность жизнью), психологическая открытость (временная перспектива). Посредством этих маркеров разработана модель интерпретации опыта переживания смысложизненного кризиса [8; 9].

Эмпирическое исследование проводилось с 2007 по 2012 гг. В нем приняли участие студенты, получающие высшее очное и заочное образование по гуманитарным специальностям, 2-го и 3-го курса обучения, всего 252 испытуемых в возрасте от 19 до 25 лет. Методики исследования: личностный опросник «Смысложизненный кризис» (К.В. Карпинский), тест «Смысложизненные ориентации» (в адаптации Д.А. Леонтьева), опросник временной перспективы (ZTPI) (Ф. Зимбардо, А. Гонзалес, в адаптации А. Сырцовой), тест «Самооценка психических состояний» (Г. Айзенк), субъективная шкала счастья (С. Любомирски, в адаптации Д.А. Леонтьева), опросник социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд, в адаптации А.К. Ос-ницкого), тест «Жизнестойкость» (С.Р. Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина), опросник «Шкала экзистенции» (А. Лэнгле и К. Орглер, в адаптации С.В. Кривцовой, И.Н. Майнина). Обработка полученных результатов исследования осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistica 19.0 и IBM SPSS AMOS 19.0 [10].

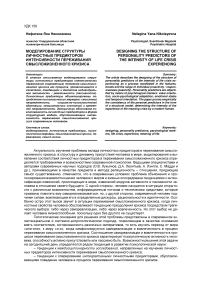

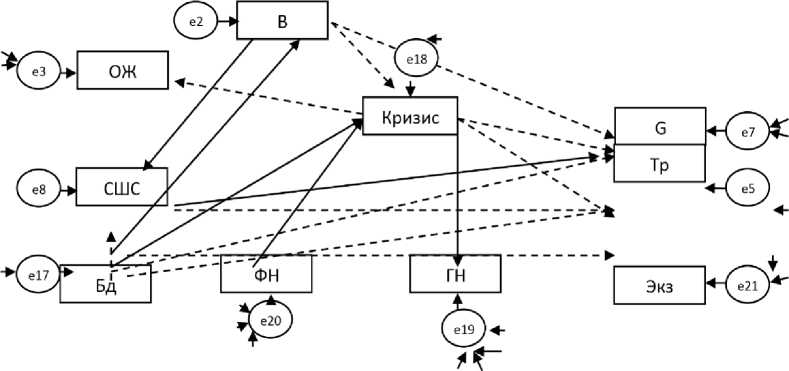

В эмпирическом исследовании применялся метод структурного моделирования уравнениями (SEM). Для анализа отбирались только первичные и независимые друг от друга шкалы опросников и тестов, те, которые основаны на своем уникальном наборе вопросов. После группирования и коррекции была сформирована достоверная эмпирическая структура моделирования в правлении двух личностных предикторов (рис. 1).

Состоятельность взаимосвязей в структуре подтвердилась оценками дисперсий, ковариаций и регрессивных коэффициентов, которые статистически достоверны (p < 0,01).

Рисунок 1 – Моделирование структуры личностных предикторов:

χ2 = 35,793; df = 29; p = 0,180; RMSEA = 0,031; CFI = 0,995; GFI = 0,975; AGFI = 0,944

Примечание: F1 – «самореализация»; F2 – «вовлеченность»; ОЖ – осознанность жизни; Жст – жизнестойкость; СШС – субъективная шкала счастья; Бд – будущее; ФН – фаталистическое настоящее; ГН – гедонистическое настоящее; Фр – фрустрация; G – экзистенция; Тр – тревожность; Экз – экзистенциаль-ность; Кризис – смысложизненный; сплошная линия стрелки – положительные регрессионные веса (от 0,13 до 0,93), пунктирная линия стрелки – отрицательные регрессионные веса (от –0,24 до –0,64).

В соответствии с установленными взаимосвязями личностные предикторы, эффект их влияния друг на друга составляет 0,60, то есть дисперсия различий между личностным предиктором 1 – «самореализация» и личностным предиктором 2 – «вовлеченность» на 60 % объясняется их влиянием друг на друга. В свою очередь проявление личностного предиктора 2 находится под влиянием существующих индивидуальных характеристик личностного предиктора 1, например осознанности жизни, жизнестойкости, ощущения счастья и ориентации на будущее. Сам кризис характеризуется переживаниями фрустрации, тревожности, ориентацией на гедонистическое и фаталистическое настоящее. Проявление взаимосвязей индивидуальных характеристик предиктора 1 – «самореализация» характеризуется в большей степени умением создавать собственные жизненные цели, которые соотносятся с образом личностного будущего, при этом имеется положительное эмоциональное состояние, включенность в жизненные события и активная позиция в них. То есть происходит конструирование собственной жизненной программы и «наполнение» экзистенции собственными смыслами.

Предиктор 2 обозначен как «вовлеченность», имеет положительные связи с такими индивидуальными характеристиками, как фрустрация (0,82) и тревожность (0,78) эмоционального компонента. Выявленную взаимосвязь можно объяснить тем, что некоторые эмоциональные состояния, с одной стороны, создают ощущение внутреннего дискомфорта, беспокойство и могут стать преградой на пути к достижению реализации личностного смысла собственной жизни, желаний, исполнения собственной экзистенции, но с другой – стимулируют человека «посмотреть» на собственную жизнь, осознать желания, цели. Также в данный предиктор вошли взаимосвязи показателей маркеров – смысловой направленности предиктора 1 – экзистенция (–0,64) и экзистенциальность (–0,57), но в отрицательных связях. Это объясняет то, что экзистенцией наполняется человек через способность эмоционально резонировать (то есть чувственно реагировать) с происходящими жизненными событиями, собственными желаниями, целями, отношениями и т. д. Но при высоком проявлении переживаний она «притупляется», и ощущения собственной жизни, смысла теряются в потоке отрицательных эмоциональных состояний.

Общая структурная модель личностных предикторов интенсивности переживания смысложизненного кризиса модифицирована в три варианта. По методике К.В. Карпинского мы установили уровень переживания кризиса [11]. В первом кластере (группе) (36,5 %) присутствует осознание и реализация собственного смысла жизни. Во втором кластере (группе) (49,2 %) имеется неопределенность в собственном смысле жизни. В третьем кластере (группе) (14,2 %) он отсутствует, проживается ощущение бессмысленности собственной жизни.

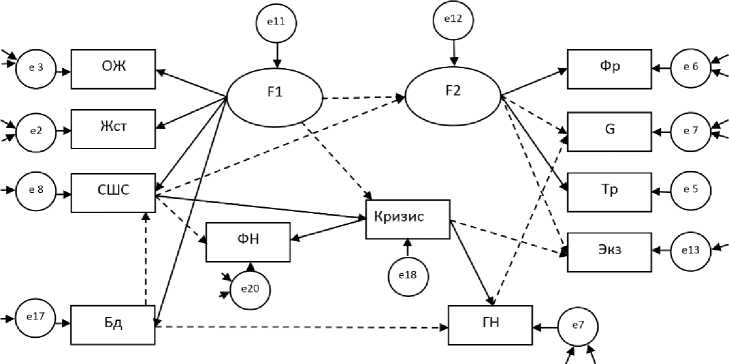

Проявление структуры личностных предикторов в структуре у группы с низким уровнем переживания смысложизненного кризиса (рис. 2) в отличие от двух других характеризуется положительными связями в показателях «самореализация» в маркерах смысловой направленности – осознанность жизни (0,73), вовлеченность в жизнь (0,66), эмоциональной – ощущение счастья (0,43) и временной направленности в ориентации на будущее (0,36).

Рисунок 2 – Моделирование структуры личностных предикторов у группы с низким уровнем переживания смысложизненного кризиса:

χ2 = 25,622; df = 25; p = 0,428; RMSEA = 0,017; CFI = 0,998; GFI = 0,946; AGFI = 0,882

Примечание: F1 – «самореализация»; F2 – «вовлеченность»; ОЖ – осознанность жизни; В – вовлеченность в жизнь; СШС – субъективная шкала счастья; Бд – будущее; ФН – фаталистическое настоящее; ГН – гедонистическое настоящее; Фр – фрустрация; G – экзистенция; Тр – тревожность; Экз – экзистенци-альность; Кризис – смысложизненный; сплошная линия стрелки – положительные регрессионные веса (от 0,26 до 0,81), пунктирная линия стрелки – отрицательные регрессионные веса (от –0,22 до –0,77).

При этом имеется отрицательная связь в предикторе «вовлеченность» в маркере временной направленности – фаталистического (–0,77) и гедонистического настоящего (–0,32), предиктора 2 – «вовлеченности». При наличии существующих связей человек активно самореализуется в жизни, включается в нее больше эмоционально, через эмоциональную открытость, она же и способствует решительности, поэтому ощущается «полнота» жизни, счастье, что подтверждается связью субъективного ощущения счастья с экзистенцией (0,26).

Но также выявленная связь выступает проявлением ранимости, что подтверждается отрицательной связью вовлеченности в жизнь с экзистенцией (–0,34), это характеризует неспособность проявить личностное участие в жизненном процессе, быть «вовлеченным» в собственную жизнь, человек не может найти свой смысл. Также это возможно из-за отсутствия свободного пространства, когда высокая требовательность или, например, чувство долга не позволяют спонтанно творить, жить, как хочется, тогда свой смысл трансформируется в другого. Проявленные связи характеризуют поведение человека как замещающий механизм в личностной беззащитности, нет внутренней позиции, она компенсируется за счет чьих-то возможностей. При наличии данных связей в структуре можно наблюдать следующий образ жизни: активное погружение в переживания других людей, полная идентификация с ними, желание «помогать всем, изменить все к лучшему», альтруизм во спасение, когда человек активно включается в жизнь другого, стратегия зависимого поведения, имеющая либо пассивную, либо активную тенденцию, занятие позиции пропагандиста, защитника.

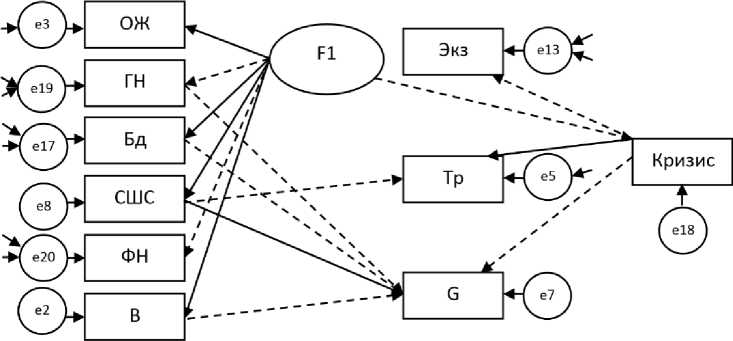

Проявление личностных предикторов у группы со средним уровнем переживания смысложизненного кризиса (рис. 3), в отличие от модели с низким, имеет как положительные, так и отрицательные связи в достаточном количестве.

Положительные взаимосвязи установлены у смысложизненного кризиса в предикторе 1 – «самореализация» с показателями смысловой направленности – осознанностью жизни (0,50) и социально-психологической адаптации - жизнестойкостью (0,90), эмоциональной направленности – ощущением счастья (0,56), отрицательные – с будущим (–0,35). Также показатели предиктора 2 – «вовлеченность» в эмоциональной направленности положительно связаны с тревожностью (0,86), но отрицательно со смысловой направленностью – экзистенцией (–0,66) и экзистен-циальностью (–0,80). Наличие отрицательных и положительных связей в двух факторах в свою очередь характеризует, что в поведении человека синхронно проявляется «самореализация» и «вовлеченность» в собственную жизнь. Человек проживает собственную жизнь с ориентацией на ощущения, чувства и реализует свои цели в реальных действиях. Поведенческие позиции являются автономными, осознаются через собственные возможности, человеку важно понимать свои желания, знать, как самому можно их достичь. Преобладающие автономные стратегии – индивидуализм, самостоятельность, создание, ассертивность, решительность, существует синхронность активных и пассивных тенденций в поведении.

Рисунок 3 – Моделирование структуры личностных предикторов у группы со средним уровнем переживания смысложизненного кризиса:

χ2 = 24,336; df = 21; p = 0,277; RMSEA = 0,036; CFI = 0,993; GFI = 0,964; AGFI = 0,904

Примечание: F1 – «самореализация»; F2 – «вовлеченность»; ОЖ – осознанность жизни; Жст – жизнестойкость; СШС – субъективная шкала счастья; Бд – будущее; ФН – фаталистическое настоящее; ГН – гедонистическое настоящее; G – экзистенция; Тр – тревожность; Экз – экзистенциальность; Кризис – смысложизненный; сплошная линия стрелки – положительные регрессионные веса (от 0,22 до 0,90), пунктирная линия стрелки – отрицательные регрессионные веса (от 0,11 до –0,87).

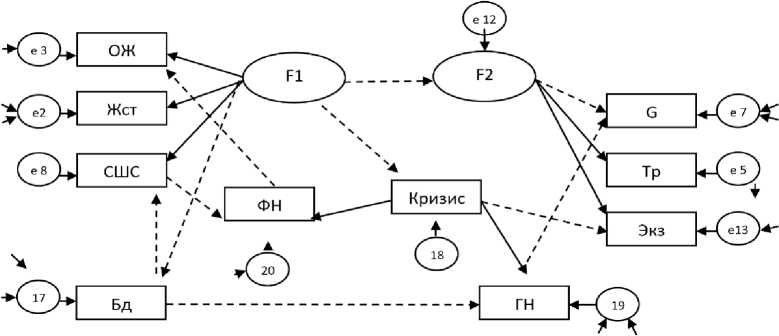

Среди взаимосвязей личностных предикторов в структуре у группы с высоким уровнем выраженности смысложизненного кризиса (рис. 4) преобладают отрицательные связи в смысловой направленности предиктора 1 – «самореализация»: вовлеченность в жизнь (–0,73), осознанность жизни (–0,85), а также в предикторе 2 – «вовлеченность» в маркере временной направленности – гедонистическое настоящее (–0,43), эмоциональной – тревожность (–0,60) и смысловой – экзистенция (–0,56), экзистенциальность (–0,56).

Рисунок 4 – Моделирование структуры личностных предикторов в группе с высоким уровнем переживания смысложизненного кризиса:

χ2 = 84, 687; df = 20; p = 0,00; RMSEA = 0,304; CFI = 0,855; GFI = 0,769; AGFI = 0,364

Примечание: F1 – «самореализация»; F2 – «вовлеченность»; ОЖ – осознанность жизни; В – вовлеченность в жизнь; СШС – субъективная шкала счастья; Бд – будущее; ФН – фаталистическое настоящее; ГН – гедонистическое настоящее; Фр – фрустрация; G – экзистенция; Тр – тревожность; Экз – экзистенци-альность; Кризис – смысложизненный; сплошная линия стрелки – положительные регрессионные веса (от 0,02 до 0,69), пунктирная линия стрелки – отрицательные регрессионные веса (от –0,12 до –0,85).

Установлена положительная связь предиктора 1 временной направленности ресурсов – с будущим (0,47) и предиктора 2 – фаталистическим настоящим (0,33). Связь будущего с вовлеченностью (0,40) выступает в роли фантазий, иллюзий, забвения, ухода в ту жизнь, которая когда-то будет, ее нужно только подождать. Потеря ощущения осознаваемости и понимания собственной жизни, поглощенность будущим, искаженность чувства времени, то есть субъективное восприятие времени изменено. Положительная связь субъективной шкалы счастья с экзистенцией (0,10) аналогична структуре экзистенции с низким уровнем смысложизненного кризиса, то есть положительные эмоции в настоящем создают чувство осмысленности всей жизни. Это определяется умением быть участвующим в собственной жизни, вовлеченность положительно связана с субъективной шкалой счастья (0,69). Установленные связи характеризуют активный поиск смысла жизни в социальной среде, в будущем, в том, что придаст смысл жизни, послужит компенсацией негативных внутренних переживаний и непонимания собственного назначения. Преобладает бессмысленность, внутренняя пустота, поэтому за счет внешней среды человек пытается приобрести цели в жизни, интерес в ней. В данной структуре можно наблюдать проявление таких позиций человека: «куда все – туда и я», «все так – и я так», «если они будут так – значит так и нужно», «а что я могу сделать», то есть ориентация на других людей, на мистику, выбор авторитарного партнера, друга, заполнение пустоты алкоголем, играми, субкультурой, путешествиями, трудоголизмом и т. п. Доминируют чувства долга, вины, страха, безразличия, но повышена чувствительность в отношении собственных проблем, притупляется эмпатия. Стратегия зависимого поведения – от конформизма, приспособления до цинизма, негативизма, конфликтности, оппозиции, в зависимости от выбранного авторитета, то есть либо пассивная, либо активная тенденция в поведении.

В соответствии с первой структурой, где смысложизненный кризис характеризуется наименьшим уровнем выраженности, установлено, что показатели предиктора – «самореализация» влияют на личностный предиктор – «вовлеченность» следующим образом: чем больше проявляется показателей предиктора 1, тем меньше уровень выраженности смысложизненного кризиса. Величина эффекта составляет 0,48, общая дисперсия равна 48 %, что и подтверждает данный факт. Во второй структуре, где смысложизненный кризис имеет средний уровень выраженности, очевидно влияние личностного предиктора – «самореализация», которое в свою очередь определяет проявление личностного предиктора – «вовлеченность». Величина эффекта составляет 0,76, то есть общая дисперсия особенностей проявления показателей – «вовлеченность» смысложизненного кризиса на 76 % объясняется проявлением показателей личностного предиктора – «самореализация» при вхождении в него, также влияющих на проявление среднего уровня выраженности смысложизненного кризиса. В третьей структуре с высоким уровнем выраженности смысложизненного кризиса наибольшее количество положительных связей установлено у кризиса с временной направленностью, при этом показатели предикторов – «самореализация» и «вовлеченность» не находят очевидного проявления, величина эффекта составляет 0,62, общая дисперсия – 62 %, что объясняет влияние на проявление высокого уровня кризиса установленных показателей.

Итак, моделирование структуры личностных предикторов при различном уровне интенсивности переживания смысложизненного кризиса имеет различную тенденцию проявления, что объясняет активное / пассивное индивидуальное поведение человека, проживающего кризис. Так, при низком уровне интенсивности кризиса доминирует смысловая направленность, положительные эмоциональные состояния и социально-психологическая адаптация; при высокой интенсивности доминируют отрицательные переживания аффективной и временной направленности; при средней интенсивности переживания кризиса существует проявление всех направлений психологических маркеров. Результаты исследования могут быть использованы в консультативной, психокоррекционной и тренинговой работе психологов, педагогов при решении вопросов самоопределения личностного смысла жизни, реализации собственных выборов, в построении индивидуального жизненного пути с временной перспективой. Диагностика установленной структуры личностных предикторов интенсивности переживания смысложизненного кризиса позволит психологу составить более точный психологический анамнез респондента, учащегося, выбрать эффективную технологию взаимодействия.

Ссылки:

-

1. Знаков В.В. Теоретические основания психологии человеческого бытия // Психологический журнал. 2013. Т. 34, № 2. С. 28–38.

-

2. Карпинский К.В. Опросник смысложизненного кризиса : монография. Гродно, 2008. 108 с.

-

3. Кружкова О.В., Нефагина Я.Н. Феноменологические проблемы изучения кризисов в развитии человека [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. 2013. № 8. С. 147–151. URL: http://teoria-prac-

tica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/8/psix%D0%BEl%D0%BEgiy%D0%B0/kruzhkova-nefagina.pd f ( дата обращения:

29.10.2015).

-

4. Лукьянов О.В. Принципы транстемпоральности в решении вопроса успешности и актуальности психологической

практики // Сибирский психологический журнал. 2007 . № 25. С. 59–66.

-

5. Лукьянов О.В. Экзистенциально-феноменологическое исследование в социальной психологии. Проблема

современности и ответственности / / Т ам же. 2008. № 29. С. 41–46.

-

6. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 3-е изд., доп. М., 2007. 511 с.

-

7. Пергаменщик Л.А. Кризисная психология : учеб. пособие. Минск, 2004. 239 с.

-

8. Кружкова О.В., Нефагина Я.Н. Указ. соч.

-

9. Лукьянов О.В. Принципы транстемпоральности …

-

10. Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. СПб., 2013. 416 с.

-

11. Карпинский К.В. Указ. соч.

Список литературы Моделирование структуры личностных предикторов интенсивности переживания смысложизненного кризиса

- Знаков В.В. Теоретические основания психологии человеческого бытия//Психологический журнал. 2013. Т. 34, № 2. С. 28-38.

- Карпинский К.В. Опросник смысложизненного кризиса: монография. Гродно, 2008. 108 с.

- Кружкова О.В., Нефагина Я.Н. Феноменологические проблемы изучения кризисов в развитии человека //Теория и практика общественного развития. 2013. № 8. С. 147-151. URL: http://teoria-prac-tica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/8/psix%D0%BEl%D0%BEgiy%D0%B0/kruzhkova-nefagina.pdf (дата обращения: 29.10.2015).

- Лукьянов О.В. Принципы транстемпоральности в решении вопроса успешности и актуальности психологической практики//Сибирский психологический журнал. 2007. № 25. С. 59-66.

- Лукьянов О.В. Экзистенциально-феноменологическое исследование в социальной психологии. Проблема современности и ответственности//Там же. 2008. № 29. С. 41-46.

- Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 3-е изд., доп. М., 2007. 511 с.

- Пергаменщик Л.А. Кризисная психология: учеб. пособие. Минск, 2004. 239 с.

- Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. СПб., 2013. 416 с