Моделирование свойств техногенных геохимических барьеров

Автор: Тихонов В.П., Караваева Т.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Экологическая геология

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена возможность использования продуктов принудительной дифференциации песчаных отложений в качестве техногенного геохимического барьера. Приведены основные принципы создания геохимических барьеров и моделирования их свойств, что позволяет управлять процессами осаждения веществ.

Техногенные механические барьеры, взвешенные вещества, адсорбция, дифференциация аллювия

Короткий адрес: https://sciup.org/147200786

IDR: 147200786 | УДК: 556.535.8

Текст научной статьи Моделирование свойств техногенных геохимических барьеров

Фильтрование широко используется для очистки воды в различных целях и является одним из наиболее простых и экономичных методов. При фильтрации воды происходит изменение свойств фильтрующей среды, условий переноса вещества, увеличивается концентрация вещества в поровом пространстве. Техногенные отложения, используемые в качестве фильтрующего материала для осаждения взвешенных и растворенных веществ, можно рассматривать как техногенные геохимические барьеры – участки, где изменяются условия миграции примесей и происходит их накопление. Свойства техногенных барьеров зависят от используемого фильтрующего материала и могут моделироваться для наиболее успешного решения поставленной задачи фильтрования.

Теоретические аспекты геохимических методов разработаны А.И. Перельманом, который ввел понятия «геохимический барьер» и «техногенный геохимический барьер». Геохимические барьеры – участки земной коры, в которых на коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции химических элементов и, как следствие, их концентрация. Геохимические барьеры биосферы разделяются на два основных типа: природные и техногенные, которые располагаются на участках изменения факторов миграции. Геохимические барьеры подразделяются А.И. Перельманом на три класса: физико-химические, биогеохимические и механические [8].

Механические барьеры представляют собой участки с резким уменьшением интенсивности механического перемещения веществ и соответственно их отложения. В биосфере механические барьеры связаны в основном с миграцией элементов в минеральной или коллоидной форме. Миграция происходит в воздушной и водной средах, природных и техногенных фильтрующих отложениях.

Примером техногенного механического барьера могут служить песчаные аллювиально-техногенные отложения в долинах рек, образовавшиеся в результате дражной разработки месторождения, че-

рез которые фильтруется загрязненная взвешенными веществами вода. Способ использования аллювиально-техногенных отложений в качестве барьера для очистки вод от взвешенных веществ разработан специалистами Естественнонаучного института [9]. Опытные испытания барьера проведены в Красновишерском районе Пермского края в долине р. Бол. Колчим.

Аллювиально-техногенные отложения характеризуются низкой плотностью сложения, высокой пористостью и водопроницаемостью, низким содержанием алеврито-пелитовых фракций. По результатам исследований аллювиально-техногенные отложения представлены песками крупными и средней крупности. В гранулометрическом составе песчаные фракции 0,05-2,0 мм составляют 90 % от общей массы, содержание глинистых частиц – в среднем около 0,5 %. Пористость аллювиально-техногенных отложений изменяется от 49 до 59 %, коэффициенты фильтрации находятся в пределах 7,5-22,1 м/сут. Проведенный анализ свойств отложений и сравнение их со свойствами фильтрующих загрузок промышленных песчаных фильтров позволили сделать вывод о возможности использования аллювиально-техногенных отложений как механического барьера для осаждения взвешенных веществ и очистки дражных стоков.

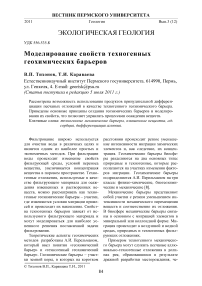

Опытные испытания проводились на отработанном дражным способом участке месторождения алмазов. В качестве механического барьера для осаждения взвешенных веществ использовались аллювиально-техногенные отложения, расположенные между каналом, проходящим вдоль участка месторождения, и остаточным дражным водоемом. Уровень воды в канале поддерживался на более высоких абсолютных отметках по сравнению с уровнем в остаточном водоеме, что создавало разницу напоров и способствовало фильтрации загрязненной воды через механический барьер (рис. 1).

Уровни воды в канале и водоеме контролировались по мерным рейкам и поддерживались на определенных отметках, обеспечивающих такую скорость фильтрации воды, при которой происходит

Рис. 1. Профиль механического барьера

осаждение вещества в поровом пространстве [2].

Концентрация взвешенных веществ в загрязненных водах достигала 1975 мг/дм3. При напорном градиенте 0,0400,047 и длине пути фильтрации 26,5-39,6 м (на разных участках барьера) концентрация взвешенных веществ в очищенных водах составила 7-54 мг/дм3. В поровом пространстве песчаных аллювиальнотехногенных отложений было задержано 89,9-99,3 % взвешенных веществ [2].

Изменение пространственной структуры барьера позволяет наиболее эффективно применять его при решении различных задач: очистка воды от взвешенных и растворенных веществ, концентрирование химических элементов в барьере с последующим их извлечением и др. При создании техногенных механических барьеров возникает потребность в песчаном материале определенного гранулометрического состава. Получение песков заданной крупности возможно с помощью принудительной механической дифференциации природных песчаных отложений, например, на установке МЦМ (мелкие ценные минералы), разработанной сотрудниками Лаборатории осадочных полезных ископаемых ПГУ [4, 7].

Принудительная дифференциация приводит к механическому разделению аллювиальных осадков. При этом формируются более сортированные осадки с различными по крупности и выходу модальными фракциями. Разделение вещества происходит в результате продольнопоперечной циркуляции водного потока на винтовом шлюзе, за счет этого достигается значительное расслоение частиц по крупности [6]. В результате механической дифференциации увеличивается сортиро-ванность песков по плотности, гранулометрическому, минеральному и химическому составам. Разные размерные фракции аллювия имеют разный минеральный состав [5]. Например, на северо-западе Пермского края распространены юрские пески, состоящие в основном из кварца.

Крупнозернистые пески обогащены кремнями, средне- и мелкозернистые - слюдой [1]. Принудительная дифференциация на винтовом шлюзе способствует получению хорошо сортированных кварцевых песков [6]. С помощью принудительной дифференциации из исходных песков также возможно получение смеси более крупнозернистого и более мелкозернистого состава с большей степенью сортированно-сти частиц по размерным фракциям. В крупнозернистых песках сокращается количество частиц мелкопесчаной и алевритовой размерности. Содержание продуктов дифференциации зависит от исходного гранулометрического состава песков, который позволяет прогнозировать производство определенных объемов песков нового состава. В зависимости от потребностей производства, изменяя выход продуктов, можно варьировать состав песков и изменять их модуль крупности. Принудительная дифференциация может применяться к аллювиальным пескам различных литолого-генетических типов, в том числе и техногенного происхождения, возраста и территорий, и позволяет вести направленное формирование песков с заданным гранулометрическим составом [6].

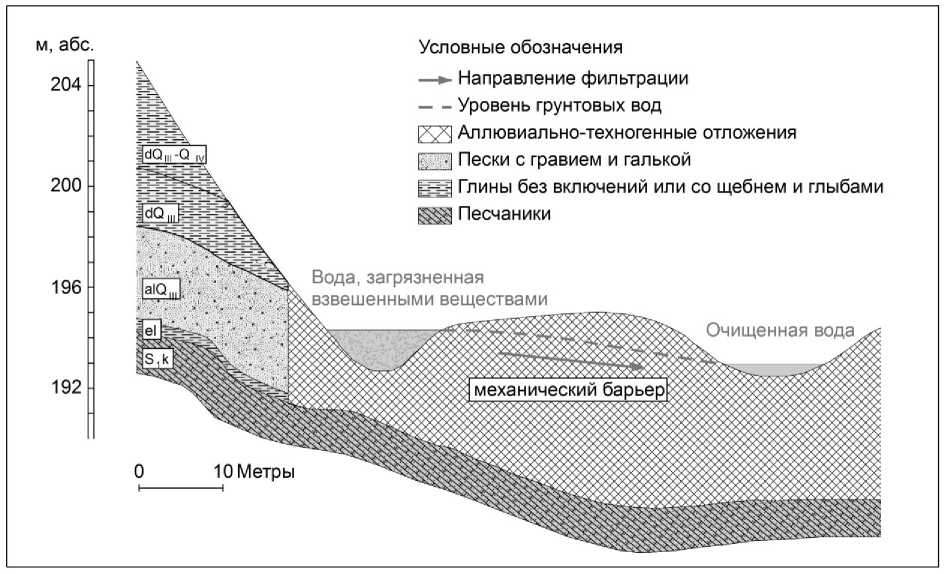

Техногенный механический барьер можно изготовить, отсыпая по направлению фильтрации воды песок определенного гранулометрического состава, например, крупный с модальными фракциями 0,5-2,0 мм, средний с преобладанием частиц размером 0,25-0,5 мм и мелкий, где доминируют фракции 0,05-0,25 мм (рис. 2). Эти пески формируют основные участки барьера. Переходные участки от песков крупных к пескам средней крупности и от песков средней крупности к пескам мелким представлены продуктами механической дифференциации с меньшей степенью сортированности по сравнению с песками основных участков. Здесь в равной степени преобладают модальные размерные фракции смежных основных участков барьера. Наличие

K+C

с+м

м

Механическое поглощение

Физико-химическая сорбция:

|Механическое поглощение

’Физико-химическая сорбция]

Условные обозначения

К - песок крупный;

К+С - песок крупный и средней крупности;

С - песок средней крупности;

С+М - песок средней крупности и мелкий;

М - песок мелкий;

--на начальный период работы барьера;

- - - - на конечный период работы барьера

Рис. 2. Соотношение процессов поглощения вещества в барьере переходных участков предотвращает резкое изменение условий фильтрации суспензии и возникновение гидродинамических барьеров на границе песков разного гранулометрического состава, что позволяет эффективно использовать весь объем барьера. Изменяя степень сортированно-сти песчаных продуктов, последовательность расположения основных участков, можно моделировать свойства техногенных геохимических барьеров и максимально эффективно решать поставленные задачи.

В техногенном механическом барьере, созданном из подготовленных песков, в гранулометрическом составе которых практически отсутствуют глинистые частицы, в начальный период работы осаждение происходит в основном за счет механического задержания вещества в поро- вом пространстве. Адсорбционные явления могут наблюдаться только в мелком песке [3]. Постепенно в процессе работы происходит насыщение барьера глинистыми частицами, и все большую роль приобретают процессы физической и химической сорбции, а роль механического осаждения существенно снижается (см. рис. 2). Барьер из механического превращается в физико-химический, что позволяет использовать его для осаждения растворенных веществ.

Таким образом, моделирование свойств геохимических барьеров и управление процессами осаждения веществ позволяют эффективно применять техногенные отложения для осаждения взвешенных веществ и концентрирования растворенных химических элементов.

Список литературы Моделирование свойств техногенных геохимических барьеров

- Ивашов П.В. Континентальные юрские отложения северо-востока Русской платформы. М.: Наука, 1981.

- Караваева Т.И. Геологическое обоснование использования аллювиально-техногенных отложений для очистки поверхностных вод от взвешенных веществ (на примере бассейна р. Вишеры): дис. … к.г.-м.н. Пермь, 2010.

- Куприна Г.А. Кольматация песков. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 174 с.

- Лунев Б.С., Наумов В.А., Наумова О.Б. Комплексно осваивать песчаные и песчано-гравийные месторождения Прикамья//Строительные материалы. 1996. № 3. С. 4-6.

- Лунев Б.С., Кропачев А.М. Месторождения песка, гравия и глин в Пермской области. Пермь, 1959.

- Наумов В.А. Минерагения, техногенез и перспективы комплексного освоения золотоносного аллювия: дис. … д.г.-м.н. Пермь, 2010.

- Наумов В.А., Наумова О.Б., Пушкин С.А., Голдырев В.В., Брюхов В.Н. Перспективы попутного получения минерального сырья при строительстве железной дороги «Белкомур»//Эколого-экономические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов: тез. докл. межунар. науч. конф. Пермь, 2005. С. 190-191.

- Перельман А.И. Геохимия: учеб. для геол. спец. вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1989. 528 с.

- Тихонов В.П., Караваева Т.И. Использование аллювиальных отложений для очистки сточных вод от взвешенных веществ//Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: матер. Междунар. науч. конф. Тольятти, 2005. С. 125-129.