Моделирование транспортной задержки на регулируемом пересечении

Автор: Магомедов Фахретдин Магомедович, Меликов Иззет Мелукович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основы оптимизации светофорного регулирования, моделирование процессов функционирования на регулируемых перекрестках, обеспечивающих повышение уровня системной безопасности движения транспортных потоков. Для регулируемых пересечений непосредственно разъезд транспортных средств осуществляется не в соответствии с циклом работы светофора. Поэтому применение моделирования и создания адекватной модели транспортного потока является актуальной задачей в процессе организации и управления дорожным движением. The article covers the basics of optimization of traffic light regulation, the modeling of the functioning of the controlled junctions, providing a higher level of system security traffic flow.

Моделирование, исследование, сигнал, светофор, перекресток, дорога, цикл регулирования

Короткий адрес: https://sciup.org/140204305

IDR: 140204305 | УДК: 656.05

Текст научной статьи Моделирование транспортной задержки на регулируемом пересечении

Применение моделирования и создания адекватной модели транспортного потока является актуальной задачей в процессе организации и управления дорожным движением.

Для регулируемых распределенне времени пересечений обслуживания

хотя и в зависимости от него. Возможны различные отклонения, вызванные неоднородной реакцией водителя, культурой вождения и т.д. [1]. Исследования показыва- ют, что разъезд начинается с запаздыванием после начала зеленого сигнала светофора и заканчивается позднее окончания желтого. Таким образом, для моделирования распределения обслуживания правильнее использовать время «эффективного цикла»

определяет цикл работы светофора, но при этом важно учитывать, что непосредственно разъезд транспортных средств осу-

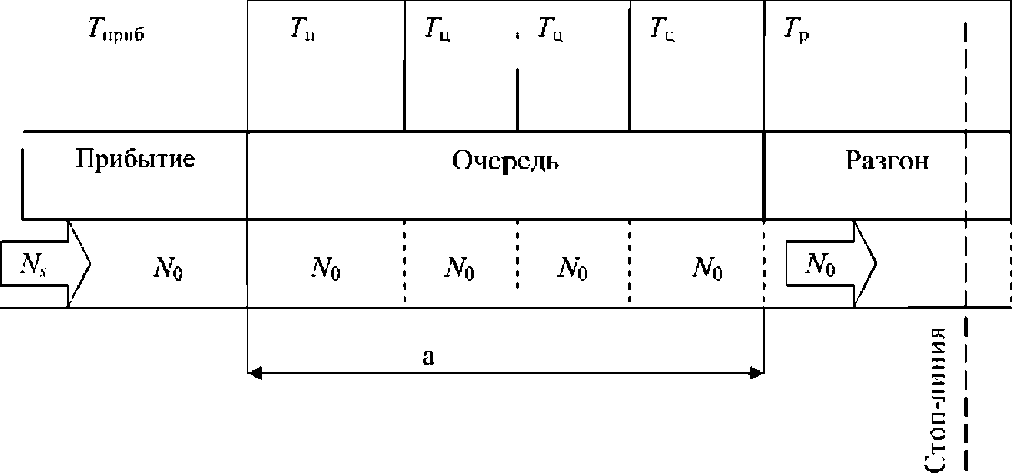

tci - стартовая задержка; U- время основного такта; tn - время промежуточного такта;

tp - время «прорыва» транспортных средств на второй желтый сигнал, которые не смогли своевременно остановиться у стоп-линии; N - интенсивность движения; Мн - поток насыщения Рисунок 1 - Эффективная длительность фазы регулирования

На практике встречаются ситуации, когда движение транспортных средств начинается несколько раньше зеленой фазы и заканчивается несколько позже [2].

Для описания транспортной задержки на регулируемом перекрестке существует несколько различных подходов (Вебстер, Миллер, Пир, Поляков и др.), которые основаны на каких либо допущениях [3, 4].

Наиболее точным и потому общепринятым подходом является формула Вебстера, которая адекватно работает при коэффициенте загрузки от 0,4 до 0,8.

Это объясняется в первую очередь тем, что при выводе формулы была использована теория массового обслуживания (ТМО) с равномерно распределенным входящим потоком. Известно, что аналитическое решение уравнений ТМО возможно получить при равномерном, пуассоновском и вейбуловском входящих потоках, в остальных случаях поиск аналитического решения затруднителен. Кроме того, формула Вебстера получена в те годы, когда уровень автомобилизации еще не позволял создать транспортный поток с загрузкой более 0,8.

При этом исходили из того, что все накопленные за время запрещающего сигнала светофора автомобили разъедутся за зеленый сигнал, т.е. длительность транспортной задержки редко превышает размер цикла регулирования. В современных же условиях коэффициент загрузки, превышающий 0,8, и накопленная очередь являются нормой, что требует значительной корректировки существующих зависимостей.

Для этого более подробно рассмотрен процесс формирования транспортной задержки и выделены ключевые моменты (рисунок 2).

Отсчет времени задержки транспортного средства (ТС) начинается с момента прибытия в створ дороги, где проводится наблюдение. Независимо от того, движется ли очередь на разрешающем сигнале светофора или стоит на запрещающем, можно утверждать, что ТС для постановки в очередь будет снижать скорость. Внутри самой очереди происходит его перемещение в течение цикла с какой-то средней скоростью. В итоге, ТС покинет очередь на разгоне при разрешающем сигнале светофора. Таким образом, выделяются три основные зоны с разными условиями движения:

-

- зона прибытия ТС - задержка выражается в снижении скорости на торможение;

-

- зона очереди - задержка определяется скоростью перемещения очереди;

-

- зона разгона - задержка определяется ускорением разгона и порядковым номером ТС в очереди.

Рисунок 2 - Схема формирования транспортной задержки

Модель может быть построена с уче- цикла, следовательно, все остальные вели-том следующих допущений: чины также будем рассчитывать исходя из

-

- отсчет времени начинается с нача- времени цикла;

лом разрешающей фазы и кратен времени

-

- транспортные средства прибывают к перекрестку с интенсивностью спроса Ns, авт./цикл;

-

- за время разрешающего сигнала светофора очередь будет разгружена на величину потока насыщения No, авт./цикл;

-

- очередь разбивается по количеству ТС, равных Nq.

Таким образом, в каждой последующей от стоп-линии пачке время задержки будет больше на величину Тц - время цикла, с.

В общем случае транспортная задержка имеет вид [4]:

Т = ТПриб + Тож + Тр, (1)

где ТпрИб - транспортная задержка в зоне прибытия;

Тож - транспортная задержка в зоне ожидания;

Тр - транспортная задержка в зоне разгона.

Транспортная задержка в зоне прибытия (Тприб) для одного ТС в течение цикла формируется после его прибытия в очередь [4]:

Тцриб- Тц — Іцриб- (2)

Транспортная задержка в зоне ожидания (Тож) зависит от количества пачек, кратных потоку насыщения в зоне ожидания, на каждую tr-пачку приходится задержка, равная времени цикла [4]:

Тож- ^Тц. (3)

Транспортная задержка в зоне разгона (Тр) для данного ТС определится из времени реакции водителя на загоревшийся зеленый сигнал светофора и количества ТС, покинувших очередь [4]:

Tp = tp+£5„, (4)

Z=1 где tp - время реакции водителя на загорание зеленого сигнала светофора, с;

-

5 - интервал между ТС в створе стоп-линии, с;

п - количество предшествующих ТС.

Также необходимо учитывать ряд характерных для экстремальных режимов загрузки показателей, например, возможность при достаточной ширине проезжей части появления дополнительных очередей и эффективного цикла, который лишь частично совпадает с циклом светофора. Для этого необходимо определить зависимости от коэффициента загрузки таких показателей, как использование желтого сигнала и наличие ожидающих ТС перед стоп-линией [5-11].

Таким образом, для описания регулируемого пересечения используется следующая модель (рисунок 3). В объектах source осуществляется генерация заявок ТС по выбранному распределению, в т.ч. возможно использование эмпирического распределения.

sourcepl

queuepl

queuepr

sourcepr

ХАЯЯ

AV SZ

sinkpr

ХАЯЯ

рлтдяя

Рисунок 3 - Модель регулируемого пересечения с двумя полосами

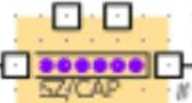

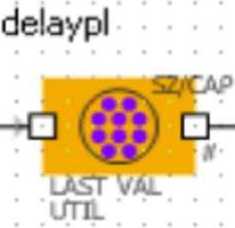

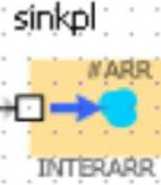

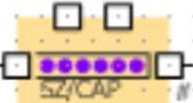

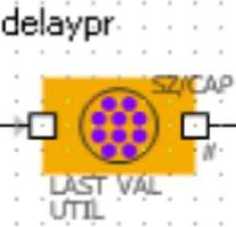

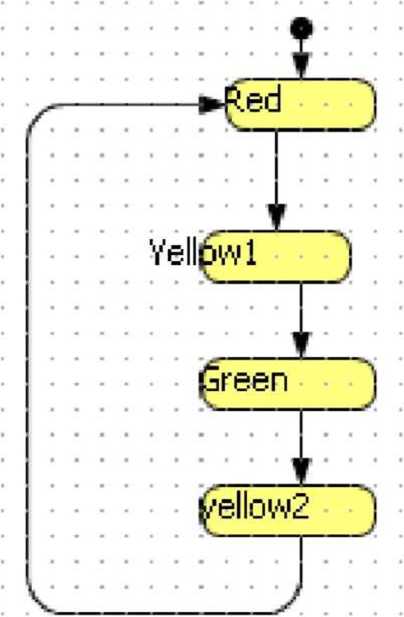

Объект queue накапливает заявки перед пересечением. Объект delay моделирует задержку транспортного средства на стоп-линии или в створе наблюдения. Объект стейтчарт задает цикл регулирования (рисунок 4).

При красном сигнале светофора происходит блокирование объекта delay. При первом желтом осуществляется его разблокировка, и заявки из очереди могут обрабатываться.

Таким образом, при наличии значений параметров модели, полученных как путем экспериментального наблюдения, так и уточненных по нормативным документам, появляется возможность наблюдать и исследовать задержку транспорта в очереди с высокой точностью.

Рисунок 4 - Стейтчарт цикла регулирования

Результаты моделирования позволяют провести сравнительный анализ предложенных проектных вариантов организации транспортных и пешеходных потоков движения по следующим параметрам:

-

- среднее время задержки всех транспортных средств (с) - среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути;

-

- средняя скорость транспортных потоков (км/час) - среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации;

-

- полное время в пути (час) - сумма времени, затраченного транспортными средствами на проезд участка сети;

-

- общее время задержки (час) - сумма времени задержки всех транспортных

средств на участке сети в ходе имитации;

-

- общее время остановок (час) - сумма времени, затраченного транспортными средствами на остановки;

-

- количество остановок - число остановок, совершенное всеми транспортными средствами в ходе имитации;

-

- количество транспортных средств в сети - среднее количество транспортных средств, постоянно находящихся в сети;

-

- количество выехавших транспортных средств - определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении;

-

- среднее число остановок транспортного средства - среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

Основой моделирования транспортной задержки на регулируемых пересечениях является длительность эффективной фазы. Имитационное моделирование позволяет учесть ряд дополнительных явлений самоорганизации транспортной системы на пересечениях автомобильных дорог.

Использование моделирования при разработке мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения позволяет осуществлять экспертную проверку теоретических и практических предположений по созданию инновационных направлений в организации дорожного движения для последующего совершенствования режимов работы существующих регуляторов движения транспортных потоков, а специалистам, занимающимся вопросами повышения эффективности организации дорожного движения, получить представление о новых эффективных механизмах и приобрести опыт их практического применения.

Список литературы Моделирование транспортной задержки на регулируемом пересечении

- Петров, В.Ю. Анализ режимов работы улично-дорожной сети крупных городов на примере города Перми/В.Ю. Петров, М.Ю. Петухов, М.Р. Якимов. -Пермь: Пермский государственный технический университет, 2004 -275 с.

- Буслаев, А. П. Вероятностные имитационные подходы к оптимизации авто-дорожного движения/А. П. Буслаев, В.М. Приходько. -Москва: Мир, 2003. -367 c.

- Левашев, А.Г. К вопросу о применении методик расчета пропускной способности нерегулируемых пересечений в России/А.Г. Левашев. -Иркутск: ИрГТУ, 2004.-4 с.

- Михалѐва, Л.В. Влияние динамики транспортных средств на безопасность дорожного движения: моногр./Л.В. Михалѐва, Б.Н. Карев, Б.А. Сидоров. -Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2008. -209 с.

- Николаев, Н.Н. Применение моделирования при оптимизации транспортно-технологических процессов: монография/Н.Н. Николаев. -Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. -176 с.

- Николаев, Н.Н. Оптимизация процесса доставки разнородных мелкопартионных грузов в условиях курортного города/Н.Н. Николаев//Вестник аграрной науки Дона. -2011. -№ 3 -С. 46-51.

- Николаев Н.Н. Совершенствование транспортно-технологического процесса доставки разнородных грузов в городских условиях/Н.Н. Николаев, А.А. Сенькевич//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) . -Краснодар: КубГАУ, 2013. -№08(092). С. 1032 -1043. -IDA : 0921308069. -Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/69.pdf, 0,75 у.п.л., импакт-фактор РИНЦ=0,346

- Кравченко, О.П. Значення супутнiх потокiв при здiйсненнi процесу перевезення/О.П. Кравченко, А.В. Кузнецов, Д.В. Боженко//«Вiсник ВПI». -Вiнниця: ВНТУ, 2009. -С. 34-39.

- Баранов, В.В. Прийняття рiшень в завданнях експлуатацiї транспортних систем/В.В. Баранов, О.П. Кравченко, В.О. Дроздов, К.О. Кравченко//«Науковi нотатки» Луцького нацiонального технiчного унiверситету, Мiжвузiвський збiрник. -Луцьк: ЛНТУ, 2010. -С. 46-51.

- Nagel, K., Still flowing: Approaches to traffic flow and traffic jam modeling/Nagel, K., Wagner P., Woesler R.//Opera-tions Research. -2003. -Vol. 51, No. 5. -P. 681-710.

- Kьhne, R.D. Transportation and Traffic Theory/R.D. Kьhne, R. Beckschulte//Proceedings of 12th International Symposium on the Theory of Traffic Flow and Transportation, edited by C.F. Daganzo. -Amsterdam: Elsevier, 1993. -367 p.