Моделирование устойчивости ограждающих сооружений золоотвала

Автор: Бесимбаева О.Г., Хмырова Е.Н., Олейникова Е.А., Касымжанова А.Е.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Свойства горных пород. Геомеханика и геофизика

Статья в выпуске: 4 т.8, 2023 года.

Бесплатный доступ

Складирование золошлаковых материалов, удаляемых из котельных помещений ТЭЦ «Теплоэлектроцентраль» при помощи гидротранспорта, производится в золоотвалы: специально организованные участки местности, по границам которых, в зависимости от рельефа, возводятся ограждающие дамбы либо по всему периметру золоотвала, либо только на отдельных пониженных участках. Ограждающие дамбы гидротехнических сооружений должны обладать устойчивостью всего сооружения на сдвиг; устойчивостью откосов на оползание; фильтрационной прочностью грунта тела сооружения; надежностью защиты откосов от возможных разрушений в результате действия атмосферных осадков, а также от волнового воздействия воды (в пределах отстойного пруда); достаточным превышением гребня дамбы над уровнем воды пруда и т.д. Основное внимание в исследовании сконцентрировано на вопросах проектирования ограждающих сооружений золошлаковых материалов, удаляемых из котельных помещений Карагандинской ТЭЦ при помощи гидротранспорта. При проектировании золоотвала решаются многие задачи, в том числе определяются местоположение, конструктивные особенности и тип ограждающих сооружений, площадь зеркала и объем складируемых хвостов, прочность сооружений ограждающих дамб и т.д. С целью оценки состояния проектируемого золоотвала выполнен анализ устойчивости откосов ограждающей дамбы для различных сочетаний нагрузок, условий возможной обводненности дамбы, наличия «геомембраны» и порового давления. Расчетная программа, основанная на методе конечных элементов, позволяет моделировать состояние массива в соответствии с прочностными и деформационными характеристиками насыпных грунтов тела дамбы и грунтов пород основания. Коэффициент устойчивости внешних откосов гидротехнических сооружений определяется с учетом класса и конструкции сооружения, типа основания, ответственности расчетного технологического этапа и других факторов исходя из условий, обеспечивающих предупреждение наступления предельных состояний. На основании анализа геологического строения основания проектируемого гидротехнического сооружения выбраны наиболее ответственные и характерные поперечные расчетные сечения по периметру ограждающих дамб золоотвала. Согласно выполненным расчетам внешние откосы дамбы по линиям скважин № 373-19, № 381-19, которые являются характерными практически по всей длине ограждающей дамбы, являются устойчивыми для разных сочетаний нагрузок.

Карагандинская тэц, золоотвал, дамба, конструкция, откосы, устойчивость, моделирование, грунт, метод конечных элементов, нагрузка, коэффициент запаса, кривая депрессии, градиент напора

Короткий адрес: https://sciup.org/140303188

IDR: 140303188 | УДК: 627.431 | DOI: 10.17073/2500-0632-2022-11-30

Текст научной статьи Моделирование устойчивости ограждающих сооружений золоотвала

Гидротехнические сооружения имеют ряд особенностей, поэтому они значительно отличаются от других инженерных сооружений, их размеры, компоновка, типы отдельных элементов существенно зависят от местных условий: топографии местности, гидрогеологических условий, геологического строения основания и т.п.

Ограждающие дамбы гидротехнических сооружений должны обладать устойчивостью всего сооружения на сдвиг; устойчивостью откосов на оползание; фильтрационной прочностью грунта тела сооружения; надежностью защиты откосов от возможных разрушений в результате действия атмосферных осадков, а также от волнового воздействия воды (в пределах отстойного пруда); достаточным превышением гребня дамбы над уровнем воды пруда и др. [1].

Проектные решения по возведению ограждающих сооружений

Складирование золошлаковых материалов, удаляемых из котельных помещений ТЭЦ при помощи гидротранспорта, производится в золоотвалы: специально организованные участки местности, по границам которых, в зависимости от рельефа, возводятся ограждающие дамбы либо по всему периметру золоот-вала, либо только на отдельных пониженных участках.

В рабочем проекте по строительству 1-й секции золоотвала Карагандинской ТЭЦ была принята отметка высоты гребня 534,6 м, ширина гребня 8,0 м. Максимальный уровень заполнения чаши золоотвала, по проектным прогнозам, может достигать отметки 533,1 м. Проектная высота дамбы с внутренней стороны чаши – 12 м, с коэффициентом откоса m = 1 : 4. Высота дамбы с внешней стороны изменяется в зависимости от рельефа местности с коэффициентом откоса дамбы m = 1 : 2,5.

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «GeolProject и К» в 2019 г., в соответствии с ГОСТ 25100–2011 и ГОСТ 20522–2012 выявлено, что в толще вскрытых пород принимают участие отложения верхнедевонского возраста фамен-ского яруса (D3fm), элювиальные отложения верхнедевонского фаменского яруса (el(D3fm)), неогенового возраста ( N ) и четвертичного возраста ( Q ), перекрытые с дневной поверхности почвенно-растительным слоем и современными техногенными отложениями.

Породы верхнедевонского возраста фаменского яруса (D3fm) представлены песчаниками: скальными и полускальными. Элювий пород верхнедевонского фаменского яруса (el(D3fm)) представлен корой выветривания: щебенистым грунтом, щебенисто-дресвяным грунтом с супесчаным заполнителем, щебенисто-дресвяным грунтом с суглинистым заполнителем.

На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов и с учётом особенностей геолого-литологического строения в разрезе выделены 3 слоя: 1-й слой – почвенно-растительный; 2-й слой – илистые отложения; 3-й слой – насыпной грунт t(qiv); а по степени водопроницаемости 7 слоев инженерно-геологических элементов ИГЭ: 1-й ИГЭ – суглинок; 2-й ИГЭ – супесь; 3-й ИГЭ – глина; 4-й ИГЭ – щебенисто-дресвяный грунт eld3fm; 5-й ИГЭ – дресвяный грунт eld3fm; 6-й ИГЭ – щебенистый грунт eld3fm; 7-й ИГЭ – скальный грунт (песчаник) d3fm.

Гидрогеологические условия участка работ: по данным бурения воды вскрыты на глубинах 2,00–5,5 м. Абсолютные отметки установившегося уровня 519,05–524,87 м. В условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в марте, максимальное приходится на начало мая.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в весенний пери-

ГОРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ https://mst.misis.ru/

2023;8(4):303–312 Bessimbayeva О. G. et al. Simulation of ash dump embankment stability од – талых и паводковых вод. Областью питания служит область распространения водоносного горизонта.

Амплитуда колебания уровня в исследуемом районе составляет 1,0–1,5 м. В отдельные годы с большим количеством осадков может составлять 2,0–3,0 м.

Нормативная глубина промерзания по СП РК 5.01-102–2013 «Основания зданий и сооружений»: суглинки и глины – 1,41 м; супеси и пески пылеватые – 1,72 м; пески гравелистые, крупные и средней крупности – 1,84 м; крупнообломочные грунты – 2,09 м. Средняя глубина проникновения «0» в грунт – 1,77 м.

Прочностные и деформационные характеристики грунтов определялись исследованиями, проведенными ТОО «Азимут Геология» – химико-аналитической лабораторией г. Караганды.

В проекте для снижения фильтрации через тело дамбы принято решение по укладке геомембраны, являющейся водонепроницаемым «экраном», который будет покрывать верховой откос дамбы и дно чаши золоотвала.

Рабочим проектом планируется произвести осушение площади золоотвала, отвод воды и планировку дна чаши до отметки 522,6 м. При этом первоначально планируется снимать почвенно-плодородный слой почвы, илистые отложения и верхний слой грунтов до проектной отметки в соответствии с требованиями СП РК 3.04-103–2014 «Основания гидротехнических сооружений».

В зависимости от рельефа местности и литологической разности залегающих грунтов будут сниматься разные слои грунтов: от суглинков до глинистых отложений [2, 3].

Проектом предусматривается отсыпать тело дамбы из грунтов, снятых при планировке, наиболее соответствующих требованиям СП РК 3.04-105–2014 «Плотины из грунтовых материалов», к которым относятся супесчаные и суглинистые грунты. Анализ результатов инженерно-геологических изысканий, проведенных ТОО «GeolProject и К» в 2019 г., показал, что наиболее подходящими являются отложения четвертичного возраста Q , представленные суглинком бурого цвета и супесью1.

Согласно материалам отчета «Инженерно-геологические изыскания для проектирования золоотвала Карагандинской ТЭЦ» ниже приведены характеристики грунтов, которые планируется использовать при возведении тела ограждающих дамб.

Прочностные и деформационные характеристики для слоя 1-го ИГЭ – суглинка – определялись при природной влажности. Частные значения характеристик прочностных свойств суглинка при естественной влажности, а также плотности подвергались статистической обработке (согласно требованиям ГОСТ 20522–2012). Полученные в результате значения2 приведены в табл. 1.

Таблица 1

Прочностные и деформационные характеристики слоев

|

Наименование характеристик |

Угол внутреннего трения, град |

Удельное сцепление, МПа |

Плотность грунтов, г/см³ |

|

1-й ИГЭ – суглинок |

22,39 |

0,060 |

2,02 |

|

2-й ИГЭ – супесь |

17,24 |

0,013 |

1,97 |

Модули деформации по данным лабораторных испытаний при естественной влажности изменяются от 6,17 до 13,96 МПа, со средним значением 8,23 МПа.

Слой 2-го ИГЭ – супеси – характеризуется физическими значениями, приведенными в табл. 1.

Для образования основной части тела земляной насыпной плотины [1] пригодны все виды грунта за исключением следующих:

-

1 ) содержащих неполностью разложившиеся органические вещества (остатки растений) в количестве более 5 % по массе или полностью разложившиеся вещества, находящиеся в аморфном состоянии, в количестве более 8 % по массе3;

-

2 ) содержащих водорастворимые включения в виде солей хлоридных и сульфатно-хлоридных в количестве более 5 % по массе или солей сульфатных в количестве более 2 % по массе; впрочем, такого рода грунты могут укладываться в ту часть плотины, которая не подвергается воздействию фильтрующейся воды.

В проекте принято устройство однослойного экрана с одним противофильтрационным элементом в виде полимерного полотнища (геомембраны) и защитным слоем над ним. Экран планируется укладывать на верховой откос дамбы и дно чаши золоотвала.

Однослойный экран включает:

-

– подстилающий слой из из грунта;

-

– противофильтрационный элемент, представляющий собой соединенное из рулонных изделий полимерное полотнище;

-

– защитный слой из грунта.

Для предотвращения механических воздействий на защитный слой грунта (волновых, ледовых и др.) поверх него на откосах дамбы предусматривается дополнительная защита из каменной наброски4 [2].

2023;8(4):303–312

С целью оценки состояния устойчивости откосов проектируемого золоотвала выполнены расчеты устойчивости откосов ограждающей дамбы для различных сочетаний степени нагрузок, условий возможной обводненности дамбы, наличия «геомембраны» и порового давления.

Моделирование устойчивости проектируемого сооружения

Для обоснования параметров устойчивых откосов ограждающих дамб требуется детальное изучение всех факторов, влияющих на процесс сдвижения пород насыпного сооружения, при этом решающее значение имеет выбор способа расчета, который отвечал бы конкретным горно-геологическим условиям и физико-механическим свойствам пород, слагающих тело дамб и их основания. При расчетах следует использовать методы, удовлетворяющие условиям равновесия призмы обрушения и ее элементов в предельном состоянии и учитывающие напряженное состояние сооружения и его основания.

Для оценки состояния устойчивости откосов дамбы золоотвала использовалась программа, основанная на методе конечных элементов [3], которая позволяет моделировать состояние массива в соответствии с прочностными и деформационными характеристиками насыпных грунтов тела дамбы и грунтов литологической разности пород основания. Приложения программы «Phase2» автоматически сопоставляют напряжения с прочностными свойствами грунтов и с помощью определенных процедур обеспечивают соответствие картины напряжений условиям равновесия и заданным свойствам грунтов.

Достоинством метода конечных элементов [4] является возможность исследования областей любой конфигурации и учета разнообразных свойств грунтов, каждое из которых уникально по граничным условиям и характеристикам среды; возможность произвольной дискретизации исследуемой области, т.е. в ожидаемых местах высоких градиентов исследуемых параметров можно выполнить сгущение сети конечных элементов.

По результатам, полученным на основании анализа топографии местности, гидрогеологических условий, геологического строения основания, физико-механических характеристик грунтов и хвостов золоотвала, проведено моделирование устойчивости проектируемого сооружения с учетом данных инженерно-геологических изысканий, класса сооружения и условий эксплуатации [3–5]. Для каждого породного слоя задавались свои физико-механические свойства, плотность, объемный вес, модуль упругости и другие необходимые для решения задачи параметры.

По материалам отчета «Инженерно-геологические изыскания для проектирования золоотвала Карагандинской ТЭЦ»5 по периметру ограждающих дамб проведены исследования грунтов основания, на которых проектируется возводить дамбы. Выделены четыре участка различной протяженности, которые объединены по гидрогеологическим условиям, геологическому строению основания и ряду других факторов в расчетные зоны с близкими условиями эксплуатации.

Первый участок, протяженностью ограждающей дамбы 2,5 км, согласно материалам отчета определяется скважинами 374-19, 347-19, 346-19, 375-19, 345-19, 376-19, 377-19, 343-19, 378-19, 379-19, 341-19, 380-19, 340-19, 381-19, 339-19, 382-19, 338-19, 383-19, 385-19, которыми вскрыты следующие грунты:

-

– илистые отложения и почвенно-растительный слой мощностью 0,4–0,5 м;

-

– суглинок бурого цвета, твердый, водонасыщенный, мощностью от 1,8 до 14,9 м;

-

– глина пестро-цветная или серо-зеленая, твердая, водонасыщенная, мощностью от 8,0 до 10,9 м.

Второй участок, протяженностью 0,75 км, аналогичен предыдущему и представлен скважиной 328-19, которая вскрыла супесь бурого и серого цвета, твердую, малой степени водонасыщения, мощностью до 15,0 м; и скважинами 384-19, 330-19, 385-19, 327-19, 337-19, 326-19, которые показали следующую литологическую разность грунтов:

-

– суглинок бурого цвета, твердый, водонасыщенный, мощностью от 2,4 до 15,0 м;

-

– супесь бурого цвета, твердая, средней степени водонасыщения, мощностью от 2,2 до 2,5 м;

-

– скальный грунт, представленный песчаником серого цвета, плотным, средней степени водонасыще-ния, мощностью от 2,6 до 7,9 м.

Отдельного внимания требует третий участок, определенный скважинами 324-19, 366-19 и 332-19, протяженностью 300 м. В геологическом строении этого участка преобладают глина бурого цвета или красно-цветная, твердая, водонасыщенная, мощность которой изменяется от 5,5 до 8,5 м, и суглинок небольшой мощности (1,5–1,8 м). Ниже данного слоя залегает суглинок серого цвета, твердый, от 7,0 до 21 м.

Четвертый участок, протяженностью до 3,7 км, представляет собой наиболее прочное основание для дамб золоотвала и вскрыт скважинами от 323-19, 373-19 и до скважины 350-19, имеет следующее геологическое строение:

-

– суглинок бурого цвета, твердый, водонасыщенный, мощностью от 1,7 до 15,0 м;

-

– щебенистый грунт с суглинистым и супесчаным заполнителем, твердый, водонасыщенный, мощностью от 1,5 до 10,4 м;

-

– скальный и полускальный грунт, представленный песчаником серого цвета, плотным, средней степени водонасыщения, мощностью от 1,0 до 11,0 м.

На устойчивость насыпной дамбы сильное влияние оказывает обводненность основания, связанная с повышением уровня грунтовых вод6. Это приводит к ослаблению прочностных характеристик пород основания и снижению их прочности, поэтому возни- https://mst.misis.ru/

Bessimbayeva О. G. et al. Simulation of ash dump embankment stability кает необходимость при моделировании учитывать различные сочетания степени обводненности дамбы и ее основания [1, 2, 6, 7].

По результатам анализа геологического строения основания проектируемого гидротехнического сооружения выбраны наиболее ответственные и характерные поперечные расчетные сечения по периметру ограждающих дамб золоотвала.

Критерием устойчивости откосов дамбы является соблюдение (для наиболее опасной призмы обрушения) неравенства [3]:

Y 1

Y fF ( y f) R — ,

Y,

n

lY g J

где y fc — коэффициент сочетания нагрузок; F - расчетное значение обобщенного силового воздействия, определяемое с учетом коэффициента надежности по нагрузке y f ( f — равнодействующая активных сил или моментов этих сил относительно оси поверхности сдвига, которая зависит от метода расчета устойчивости откосов); y c — коэффициент условий работы; Y n - коэффициент ответственности сооружения; R -расчетное значение обобщенной несущей способности системы «сооружение – основание», определяемое с учетом коэффициента безопасности по грунту y g , т.е. обобщенное расчетное значение сил предельного сопротивления сдвигу по рассматриваемой поверхности.

При поиске опасной поверхности сдвига может быть использована зависимость для коэффициента устойчивости

n =R≥γnγfc з F γc

.

Для гидротехнических сооружений II класса капитальности [2, 8, 9], к которым относится проектируемое сооружение, коэффициент устойчивости равен:

-

1) при особом сочетании нагрузок в период эксплуатации

nз

YnYfc = 1,2 • 0,95 = 114

Yc 1,0 ,

-

2) при основном сочетании нагрузок в период эксплуатации

n =I;Yc = 1,211,0 = 1,2. з Yc 1,0 ,

Для исследований устойчивости проектируемых дамб и правильности принятых решений выполнено моделирование состояния при изменении характеристик проектируемого ограждающего сооружения для различных условий ее эксплуатации с учетом нормативных документов (СНиП РК 3.04-40–2006 «Нагрузки и воздействия (волновые, ледовые и от судов) на гидротехнические сооружения»)7.

-

7 СНиП РК 3.04-40-2006 «Нагрузки и воздействия (волновые, ледовые и от судов) на гидротехнические сооружения».

При моделировании выполнены следующие расчеты:

-

1) гидростатическое давление при максимальном заполнении без обводнённой дамбы;

-

2) гидродинамический напор при минимальном заполнении с обводнённой дамбой;

-

3) поровое давление при максимальном заполнении без обводнённой дамбы;

-

4) поровое давление при минимальном заполнении с обводнённой дамбой;

-

5) градиент гидравлического давления при полном заполнении чаши золоотвала;

-

6) градиент гидравлического давления в начальном периоде эксплуатации;

-

7) объёмная влажность при полном заполнении чаши золоотвала;

-

8) объёмная влажность в начальном периоде эксплуатации;

-

9) расчеты устойчивости внутреннего откоса ограждающей дамбы для различных сочетаний степени обводненности дамбы;

-

10) расчет устойчивости внешнего откоса ограждающей дамбы.

В настоящей статье представлены результаты расчетов устойчивости внутреннего откоса ограждающей дамбы по самому характерному сечению рядом со скважиной 373-19 для различных сочетаний степени обводненности дамбы, наличия / отсутствия «геомембраны» и значений порового давления, а также для сложного участка рядом со скважиной 324-19. Расчеты выполнялись с использованием компьютерной программы «Phase2» для разных сочетаний нагрузок для насыпных грунтов с нормативными прочностными характеристиками и коэффициентом уплотнения 1,75, наполнением чаши золоотвала на начальный период 0,4 м и до уровня отметки 533,1 м. Состав пульпы по содержанию 1/10–1/14. Разрезы по расчетным характерным сечениям составлены по литологической разности пород, обнаруженных по ближайшим к сечениям геологическим скважинам8. Физико-механические характеристики пород приняты согласно проведенным исследованиям грунтов по скважинам, пробуренным по периметру территории, отведенной под золоотвал. Расчеты показали, что коэффициент запаса устойчивости (КЗУ) внутреннего откоса дамбы по сечению, проходящему по скважине № 373-19 без обводнения (внутренний откос укреплен геомембраной и каменной наброской), равен 1,718, при обводнении дамбы – 1,064.

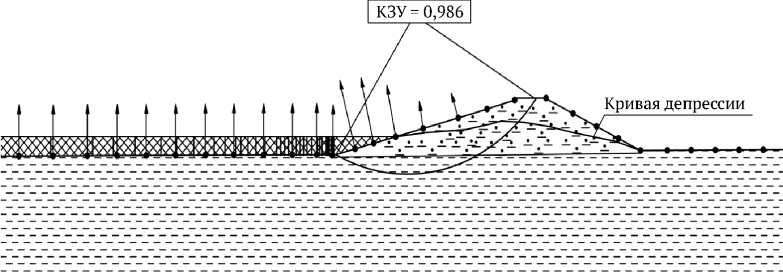

Расчеты для сложного участка рядом со скважиной 324-19, выполненные по оценке устойчивости внутренних откосов ограждающей дамбы, показали, что КЗУ внутреннего откоса дамбы по скважине № 324-19 без обводнения (внутренний откос укреплен геомембраной и каменной наброской) равен 1,672, при обводнении дамбы – 0,986. Расчет устой-

-

8 Отчет «Инженерно-геологические изыскания для проектирования золоотвала Карагандинской ТЭЦ», выполненный ТОО «GeolProject и К» в 2019 г.

Программа инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «GeolProject и К» в 2019 г.

ГОРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ https://mst.misis.ru/

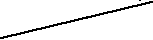

2023;8(4):303–312 Бесимбаева О. Г. и др. Моделирование устойчивости ограждающих сооружений золоотвала чивости внутреннего откоса ограждающей дамбы по характерному сечению 324-19 при обводнении дамбы в программе «Phase2» представлен на рис. 1.

Территория, отведенная под устройство золоот-вала, имеет сложные гидрогеологические условия, поэтому для обеспечения устойчивости возводимых сооружений первостепенным является решение задачи предварительного осушения площади и отвод воды. Моделирование показало, что с целью обеспечения устойчивости внутреннего и внешнего откосов при обводнении дамбы необходимо устройство трубчатого дренажа.

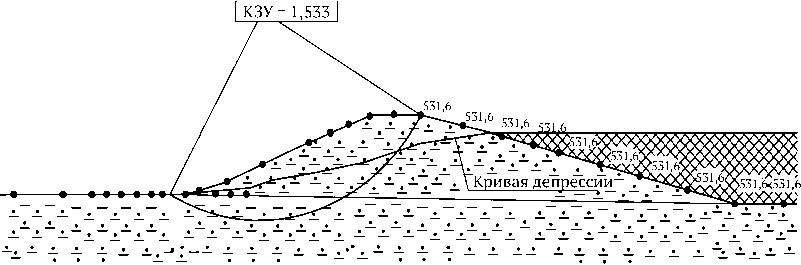

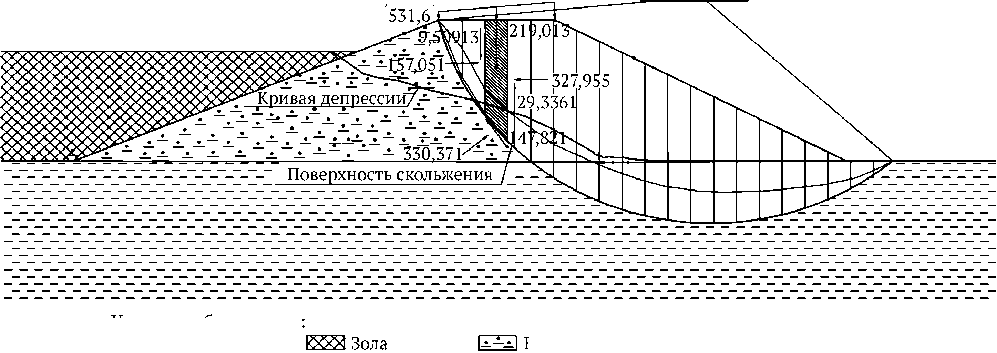

В программе «Phase2» был выполнен расчет устойчивости внешнего откоса выделенных участков с учетом однородности массива, который сложен из насыпных грунтов (суглинок) при наличии трубчатого дренажа. Расчет устойчивости внешнего откоса по сечению № 373-19 показал, что КЗУ внешнего откоса составляет 1,806, а для особого сочетания нагрузок при сейсмическом воздействии в 5 баллов (рис. 2) – 1,533.

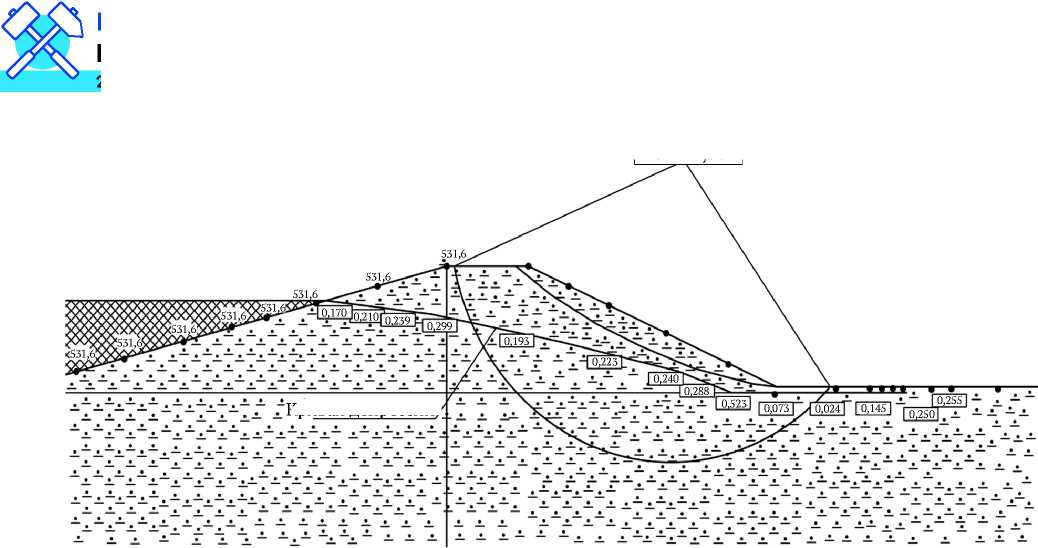

Расчетное положение кривой депрессии было определено с помощью фильтрационных расчетов с использованием метода конечных элементов МКЭ. Фильтрационную прочность грунтов, а также проти-вофильтрационных устройств оценивают на основе соответствующих расчетов и экспериментальных исследований грунтов при действующих в сооружении градиентах напора с учетом напряженно-деформированного состояния сооружения и его основания, особенностей конструкции, методов возведения и условий эксплуатации [6–9].

На рис. 3 приведена кривая депрессии и показатели расчетного градиента напора в низовом откосе ограждающей дамбы. Согласно выполненному фильтрационному расчету максимальное расчетное значение действующего градиента напора в низовом откосе составит от 0,523 до 0,360.

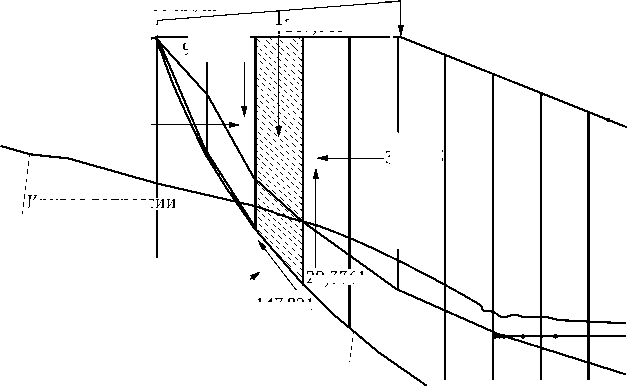

В программе «Phase2» был выполнен анализ прочности внешнего откоса для наиболее слабого участка по скважине № 324-19 при наличии трубчатого дренажа. Использовался метод GLE/Morgenstern-Price, в котором учитывается распределение главного предельного равновесия при пригрузке тела дамбы. Основа метода заключается в искусственной нагрузке для выявления слабых мест и возможных обрушений (рис. 4). В данном конкретном случае наиболее слабым по фактору устойчивости является сектор 3 на участке № 324-19 (см. рис. 4).

При анализе отстраивается возможная линия среза для каждого сектора отдельно. Расчеты показали, что критический коэффициент запаса прочности на участке № 324-19 равен 1,026 (рис. 5), что не соответствует требованиям и критериям устойчивости откосов дамбы, который равен 1,2.

Условные обозначения:

Глина Насыпной грунт дамбы суглинок

Зола Суглинок песчано-гравийный

Рис. 1. Расчеты устойчивости внутреннего откоса ограждающей дамбы по характерному сечению 324-19 при обводнении дамбы

Условные обозначения:

Суглинок Зола Насыпной грунт дамбы суглинок

Рис. 2. Расчеты устойчивости внешнего откоса по сечению 373-19 ограждающей дамбы для особого сочетания нагрузок

Bessimbayeva О. G. et al. Simulation of ash dump embankment stability

КЗУ = 1,664

Условные обозначения:

ES Суглинок iw^ Зола

ES Насыпной грунт дамбы суглинок

Рис. 3. Кривая депрессии и показатели градиента напора

50,00 kN/m2

531,6

100,00 kN/m2

157,051

29,3361

Кривая депресс

Рис. 4. Расчет на участке № 324-19 для выявления слабых мест и возможных обрушений

147,821

330,371

Поверхность скольжения

9,50913

219,013

327,955

100,00 kN/m2 КЗУ = 1,026

50,00 kN/m2

Насыпной грунт дамбы суглинок

Условные обозначения: Суглинок

Рис. 5. Расчет внешнего откоса для наиболее слабого участка по скважине № 324-19 при наличии трубчатого дренажа

2023;8(4):303–312

Условные обозначения:

Суглинок Зола Насыпной грунт дамбы суглинок Суглинок песчано-гравийный

Рис. 6. Конструктивное сечение тела дамбы с зубом и трубчатым дренажем

Согласно выполненным расчетам конструктивное решение по возведению ограждающего сооружения, сложенного из однородного массива (суглинка) без зуба, на данном участке по скважине № 324-19 с глинистым основанием не обеспечивает устойчивости дамбы.

С целью обеспечения устойчивости проектируемого ограждающего сооружения в конструктивное сечение дамбы встроен трубчатый дренаж и зуб в основании дамбы для надежного соединения с основанием, а также тело дамбы проектируется сооружать из неоднородного массива (суглинок с примесями песчаника и гравия). Конструктивное сечение тела расчетной дамбы приведено на рис. 6.

Расчеты устойчивости по второму варианту конструкции дамбы участка, определенного скважинами 324-19, 366-19 и 332-19, протяженностью 300 м с глинистым основанием показали КЗУ = 1,664 для основного и КЗУ = 1,430 для особого сочетания нагрузок при сейсмическом воздействии.

Выводы

Устойчивость ограждающих и разделительных дамб хвостохранилищ определяется комплексом инженерно-геологических, гидрогеологических и техногенных факторов, из которых наибольшее влияние оказывают следующие: физико-механические характеристики грунтов и хвостов; технология возведения и эксплуатации сооружения; характер основания; гидродинамические, гидростатические, сейсмические и динамические силы9.

При проектировании ограждающих сооружений золошлаковых материалов, удаляемых из котельных помещений ТЭЦ, определяются многие факторы, в том числе: производится выбор местоположения ограждающего сооружения; определяются геологические характеристики основания дамб и плотин; моделируются тип и параметры сооружений в зависимости от объемов складируемых отходов; определяются материалы для строительства тела дамбы исходя из возможно близкого расположения строительного карьера; определяются конструктивные особенности тела дамбы, которые должны обеспечивать прочность возводимого сооружения.

-

1. При проектировании ограждающих сооружений золоотвала № 3 Карагандинской ТЭЦ-3 использовалась расчётная программа, основанная на методе конечных элементов которая позволяет моделировать состояние массива в соответствии с прочностными и деформационными характеристиками насыпных грунтов тела дамбы и грунтов пород основания.

-

2. Расчеты выполнялись с использованием компьютерной программы «Phase2» для разных сочетаний нагрузок для насыпных грунтов с нормативными прочностными характеристиками и коэффициентом уплотнения 1,75, наполнением чаши золоотвала на начальный период 0,4 м и до уровня отметки 533,1 м. Состав пульпы по содержанию 1/10–1/14. Расчеты выполнены с учетом однородности массива откоса дамбы, сложенного из насыпных грунтов (суглинок), и наличия трубчатого дренажа в основании. Внутренний откос укреплен геомембраной и каменной наброской.

-

3. Моделирование показало, что расчетные значения по характерным сечениям превышают нормативные значения коэффициента устойчивости для сооружений II класса, которые соответственно равны 1,2 и 1,14, кроме участка с глинистым основанием. Устойчивость насыпных дамб практически обеспечивается по всему периметру ограждающего сооружения кроме участка с глинистым основанием.

-

4. При моделировании тела дамбы на участке длиной около 300 м, в основании которого залегают глина красно-цветная и бурого цвета, твердая, водонасыщенная, мощностью от 5,5 до 8,5 м и суглинок небольшой мощности (1,5–1,8 м), необходимо учитывать, что на устойчивость насыпной дамбы сильное влияние оказывает обводненность основания, связанная с повышением уровня грунтовых вод10. Это приводит к ослаблению прочностных характеристик

-

5. Расчеты устойчивости дамбы, сложенной из однородного грунта, для участка с глинистым основанием в наихудших условиях при максимальной влажности грунтов и минимальных значениях их прочностных характеристик показали, что состояние откосов дамбы близко к предельному, критический коэффициент запаса прочности SRF на участке № 324-19 равен 1,026, что не соответствует критериям устойчивости откосов дамбы.

-

6. Для повышения прочности ограждающего сооружения для участка, определенного скважинами 324-19, 366-19 и 332-19, протяженностью 300 м с глинистым основанием, в конструкцию дамбы кроме встроенного трубчатого дренажа проектом предус-

- матривается устройство зуба в основании и отсыпка призмы упора из неоднородного массива – суглинка с примесями песчаника и гравия, с последующим возведением дамбы до проектных параметров из суглинка.

-

7. Согласно выполненному фильтрационному расчету максимальное расчетное значение действующего градиента напора по скважине № 324-19 составит 0,523; по скважине № 373-19 – 0,597; по скважине № 381-19 – 0,651; при нормативном значении не более 1,3 [2, 6].

Bessimbayeva О. G. et al. Simulation of ash dump embankment stability пород основания и снижению их прочности, поэтому необходимо при моделировании учитывать различные сочетания степени обводненности дамбы и ее основания.

Возведение ограждающей дамбы из однородного грунта без дополнительных конструктивных элементов, повышающих прочность сооружения, может привести к разрушению ее целостности при повышении влажности грунтов и уровня грунтовых вод.

Разработанный на основании моделирования вариант конструкции тела дамбы на данном особом участке позволил обеспечить коэффициенты устойчивости внешнего откоса по скважине № 324-19 1,664 – для основного, и 1,430 – для особого сочетания нагрузок при сейсмическом воздействии.

Идеальным грунтом для возведения тела плотины является грунт, скелет которого образован крупными частицами, а поры заполнены глиной. Такой грунт характеризуется относительно высоким углом внутреннего трения, отвечающим крупнозернистому грунту, и малым коэффициентом фильтрации, отвечающим глинистому грунту.

Список литературы Моделирование устойчивости ограждающих сооружений золоотвала

- Чугаев Р. Р. Гидротехнические сооружения. М.: Агропромиздат; 1985. 318 с.

- Чугаев Р. Р. Земляные гидротехнические сооружения. Л.: Энергия; 1967. 460 с.

- Костюков Е. В., Простов С. М., Бахаева С. П. Прогноз устойчивости ограждающих дамб гидротехнических сооружений на основе геоэлектрического контроля их состояния. Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2004;(2):14–18. URL: https://vestnik.kuzstu.ru/index.php?page=article&id=1637

- Zhang L., Peng M., Chang D., Xu Y., Dam failure mechanisms and risk assessment. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.; 2016. https://doi.org/10.1002/9781118558522

- Пантелеев В. Г., Чугаева Г. А., Филиппова Е. А. и др. Состав расчетных случаев при анализе устойчивости откосов грунтовых сооружений различного назначения. Известия ВНИИГ. 1996;231.

- Ashraf M., Soliman A. H., El-Ghorab E., El Zawahry A. Assessment of embankment dams breaching using large scalephysical modeling and statistical methods. Water Science. 2018;32(8):362–379.

- Бахаева С. П., Простов С. М., Костюков Е. В., Серегин Е. А. Комплексная оценка геомеханических процессов в дамбах из грунтовых материалов. Маркшейдерский вестник. 2003;(2):62–66.

- Гальперин А. М., Шафаренко Е. М. Реологические расчеты горнотехнических сооружений. М.: Недра; 1977. 246 с.

- Кибирев В. И., Райлян Г. А., Сазонов Г. Т. и др. Гидравлическое складирование хвостов обогащения. Справочник. М.: Недра; 1991.

- Wahl T. L. Uncertainty of predictions of embankment dam breach parameters. Journal of Hydraulic Engineering. 2004;130(5):389–397. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2004)130:5(389)

- Wu W., Marsooli R., He Z. Depth-averaged two-dimensional model of unsteady flow and sediment transport due to noncohesive embankment break/breaching. Journal of Hydraulic Engineering. 2012;138(6):503–516. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000546

- Wang L., Chen Z., Wang N. et al. Modeling lateral enlargement in dam breaches using slope stability analysis based on circular slip mode. Engineering Geology. 2016;209:70–81. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.04.027

- Костюков Е. В. Исследование физического состояния и оценка устойчивости грунтовых дамб гидротехнических сооружений горных предприятий геоэлектрическим методом. [Дисс. канд. техн. наук]. Кемерово; 2005. 147 с.