Моделирование влияния защитного устройства на интенсивность ЧР в изоляции кабеля

Автор: Коростелев Я.Е.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Электроэнергетика

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию влияния нелинейного защитного устройства на основе металлооксидных варисторов на характеристики частичного разряда (ЧР) в дефекте изоляции. В статье представлен комплексный подход, включающий математическое моделирование и анализ процессов, связанных с ЧР, что позволяет оценить эффективность применения ЗУ для защиты изоляции от негативного воздействия импульсных перенапряжений. Исследование проведено на основе математической модели, которая реализует классический механизм частичного разряда в одиночном дефекте. Защитное устройство, включенное параллельно исследуемой модели, ограничивает перенапряжение, которое моделировалось при помощи высокочастотного затухающего импульса. Моделирование производилось в мультифизической постановке задачи расчета модели методом конечных элементов, реализующей связь плотности токов и джоулева нагрева воздуха в дефекте. В математической модели получены зависимости температуры в дефекте от времени, кривые нагрева и охлаждения среды дефекта, мощности ЧР при различных значениях диаметра дефекта и кратности импульсного перенапряжения. Произведена оценка влияния ЗУ на мощность ЧР, определена степень снижения мощности ЧР. Показана возможность применения ЗУ для уменьшения негативного воздействия ЧР на изоляцию.

Изоляция, частичный разряд, ограничитель перенапряжения, изоляционные материалы

Короткий адрес: https://sciup.org/147248083

IDR: 147248083 | УДК: 621.315 | DOI: 10.14529/power250104

Текст научной статьи Моделирование влияния защитного устройства на интенсивность ЧР в изоляции кабеля

Кабельные линии 6 (10) кВ являются одним из основных способов передачи электроэнергии в крупных городах. Их надежность определяется, в первую очередь, надежностью основной изоляции кабелей. Как и в любом другом устройстве высокого напряжения, изоляция кабелей подвергается различным негативным воздействиям, одним из которых являются ЧР. Данный вид дефекта может одинаково возникнуть в любом виде основной изоляции кабеля на разных этапах периода его эксплуатации как по причине заводских дефектов, так и вследствие возможных внешних воздействий. Выявление и устранение данного дефекта связано с определенными сложностями как диагностического, так и технологического характера [1, 2] из-за того, что кабели, как правило, проложены под землей без прямого доступа. Это обуславливает высокую стоимость ремонтных работ и существенные затраты на замену кабелей с длительным сроком эксплуатации.

Отдельная группа негативных воздействий на изоляцию связана с импульсными высокочастотными перенапряжениями в кабельных линиях. Источниками подобных перенапряжений могут являться как технологические коммутации (выключатели, разъединители), так и технологические нарушения (ОЗЗ, пробои, внешние перенапряжения) [3]. Экспериментально установлено, что увеличение частоты приложенного напряжения или импульсное воздействие на дефект приводит как к росту имеющихся частичных разрядов, так и к возникновению новых ЧР в дефектах, ранее разрядам не подверженным [4–6]. В комплексе эти воздействия потенциально могут привести к существенному сокращению срока службы изоляции [7, 8].

Развитие дефектов, приводящих к ЧР, является длительным процессом, развивающимся в ходе эксплуатации и естественного старения изоляции. В [9] приводится классификация по значению кажущегося заряда, которое достаточно четко связано с физическим механизмом развития разрядов. При этом ЧР с интенсивностью от 10–12 до 10–11 Кл не могут вызвать быстрого разрушения изоляции, однако приводят к старению изоляции в длительном промежутке времени. Между тем ЧР с интенсивностью от 10–8 до 10–7 Кл характеризуются как «критические», приводящие к более интенсивному разрушению изоляции, резко сокращая срок службы изоляционной конструкции.

Ряд публикаций выделяет условно «критический уровень» ЧР. В [9] «критическими» считаются ЧР, способные резко сократить срок службы изоляционной конструкции, с величиной кажущегося заряда от 10–8 до 10–7 Кл для изоляции кабельных линий. В [7] приводятся рекомендации о необходимости выявления отдельных источников ЧР большой мощности. Факт их наличия позволяет с большей достоверностью оценивать вероят- ность пробоя изоляции. В [8] предельные значения заряда ЧР связывают с критериями состояния КЛ: «хорошая», «плохая» или «критичная» на основе оценки относительно пробивного испытательного напряжения. В ряде источников, например в [10], оценочным критерием считается не заряд ЧР, а значение приложенного испытательного напряжения, при котором ЧР диагностируется. При этом отмечается, что возможность оценки применяется только к кабельным аксессуарам, а наличие ЧР в основной изоляции сразу выводит кабельную линию в категорию «критичная»

В [11] приводятся значения ЧР для кабелей и кабельного оборудования для изоляции из сшитого полиэтилена (XLPE) и бумажно-масляной изоляции (PILC). Определены критерии оценки состояния изоляции для случаев напряжения зажигания ЧР как выше, так и ниже длительно приложенного напряжения. Отдельно отмечено, что для XLPE изоляции наличие ЧР недопустимо в принципе, так как ЧР в состоянии привести к пробою основной изоляции в течение короткого промежутка времени (от нескольких дней до недели). Аналогичный подход предложен в [12, 13], при котором фиксируется наличие либо отсутствие ЧР при различных уровнях приложенного испытательного напряжения.

На практике вопрос возможных профилактических мер при диагностике и оценке состояния КЛ сводится к констатации факта наличия в изоляции ЧР, а также его характеристик. При этом интенсивность ЧР определяется приложенным напряжением и свойствами самого дефекта, а устранение дефекта подразумевает плановую замену участка КЛ и предотвращение пробоя изоляции [14]. Однако с учетом организационной и экономической сложности массовой замены кабелей с ЧР необходимы альтернативные профилактические методы, которые могут являться инструментом увеличения срока службы существующих кабельных линий и повышения их эффективности.

В статье рассматривается математическая модель уменьшения интенсивности ЧР при воздействии высокочастотных импульсных перенапряжений на изоляцию. Механизм является основой метода снижения воздействия ЧР на изоляцию путем применения защитного устройства.

Объект и метод исследования

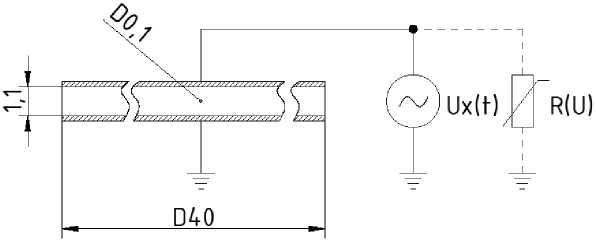

Объектом исследования является дефект в основной изоляции кабеля, в котором происходит ЧР. Объект представлен в виде цифровой модели, выполненной в среде COMSOL Multiphysics 6.1 (рис. 1). Модель представляет собой слой сшитого полиэтилена толщиной 2,1 мм, расположенного между двух металлических электродов диаметром 40 мм. Нижний электрод был определен как заземлённый, к верхнему электроду было приложено напряжение, таким образом, между электродами

Рис. 1. Объект и схема моделирования Fig. 1. Simulating object and diagram

было сформировано однородное электрическое поле. В центре слоя изоляции расположен дефект, представляющий собой сферическое воздушное включение диаметром D . Параллельно объекту было подключено защитное устройство.

Предметом исследования является процесс частичного разряда в дефекте и его ключевые, с точки зрения влияния ЧР на изоляцию, характеристики (мощность, заряд, температура). Можно говорить о том, что сумма воздействующих факторов может быть выражена и оценена через энергетические показатели воздействия на изоляцию.

В рамках представленного исследования оценивалось качественное снижение интенсивности

частичных разрядов при различных условиях. С целью обеспечения повторяемости условий бы-

ли сделаны следующие допущения.

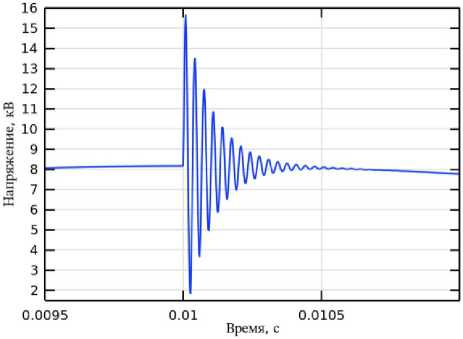

1. Была выбрана классическая модель заряда и разряда ЧР в однородном электрическом поле [9]. Напряжения зажигания разряда и напряжение погасания разряда во включении были заданы через

-

3. Возникновение инициирующего разряд электрона, рассматриваемое в аналогичных работах [15, 17], было опущено. Было принято, что вероятность возникновения электрона не зависит от времени или формы приложенного напряжения и одинакова в каждый момент времени. В рамках данной модели принимается, что электрон присутствует и ЧР инициирован.

-

4. Не проводилась оценка разрушения материала, его свойств и изменения геометрии образца. Было принято, что величина ЧР, определяемая геометрией образца, остается неизменной при данном размере дефекта за время одного полупериода.

Приложенные к объекту напряжения U 1 и U 2 были заданы гармонической функцией

U 1 ( t ) = U 0 cos ( 2 п 50 t )

и наложенным на нее высокочастотным колеба-

соответствующие напряженности электрического поля в объеме дефекта. Была использована модель

зажигания и погасания разряда на основе иониза-

ции газа и геометрических размеров включения, описанная и опробованная в [15]. Значение элек-

трического поля зажигания и погасания разряда

определялось как

E inc = P

E ext = P Y( EP ) cr ,

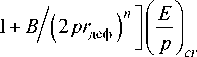

тельным затухающим импульсом, имитирующим перенапряжение

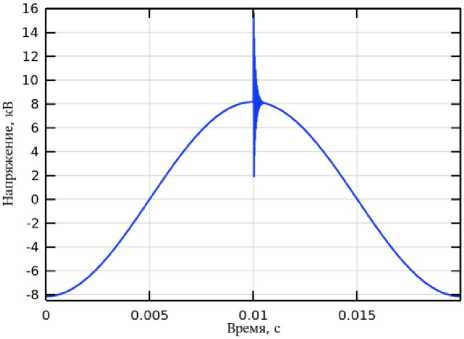

U2 (t ) = U1 (t) + (KU0 )■ e-b■ t ■ cos (2пюt), где K – кратность перенапряжения; b ‒ коэффициент затухания импульса; ю = 30 кГц - собственная частота импульса [18, 19]. График приложенного напряжения приведен на рис. 2.

Оценка заряда ЧР производилась согласно [15] по выражению

1 т - - q =17 U J (t )■ dSdt, (3)

M 0 S

где Einc ‒ напряженность зажигания разряда; Eext ‒

D

напряженность погасания разряда; г деф = — - ради

ус дефекта; p = 9,5 кПа - давление внутри дефекта;

B , n ,

- постоянные ионизации газа; у

фак-

где M ‒ количество срабатываний ЧР за период моделирования; T ‒ период моделирования; S ‒ поверхность дефекта, через которую протекает ток.

Оценка мощности ЧР проводилась путем определения полной энергии единичного частичного разряда методом интегрирования по поверхности дефекта [2, 15]:

тор развития разряда. Для воздуха B = 8,6 Па0,5м0,5;

n = 0,5;

| E | = 24,2 В^Па-1; у = 0,35 [16]. I P J cr

1 T r( J ( t ) ) 2 - w = _ dSdt ,

T J J (7

0 S

2. Оценка проводилась на одиночном дефекте, без учета стохастической природы ЧР.

где ст - проводимость внутри дефекта.

Параллельно объекту включено нелинейное защитное устройство на основе металлооксидных

Рис. 2. Приложенное напряжение

Fig. 2. Applied voltage

варисторов (МОВ). Схема включения ограничителя была основана на модифицированной модели IEEE [20]. Зависимость сопротивления от приложенного напряжения R ( U ) была определена кусочной функцией, заданной на основе экспериментальных измерений характеристик МОВ, приведенных в [21]. Масштабирование ВАХ производилось при помощи масштабного коэффициента KМ :

R ( U ) = h> ) ' K M . (5)

При протекании тока проводимости в материале, согласно закону Джоуля, происходит нагрев, который описывается уравнением > >

Q = J ■ E . (6)

Теплопроводность в твердых телах, с учетом отсутствия перемещения источника тепловой энергии (источником является стационарный дефект) и пренебрежения термоэластичностью материала, описывается уравнением pCpd -A^( kAT ) = Q, (7)

где Q – источник тепла, определяемый уравнением (6). Таким образом, сформирована мультифи-зическая задача.

С целью подтверждения минимально допустимой проводимости и соответствующей ей длительности разряда была проведена проверка сходимости относительно удельной проводимости дефекта. Заряд собственной емкости дефекта происходит через последовательно-параллельную систему ёмкостей, а разряд – через собственную проводимость возникающего разряда в дефекте [9]. Данную систему можно интерпретировать как интегрирующую R-C цепь, зарядное время которой согласуется с приложенным к объекту напряжением, а разрядное определяется проводимостью дефекта. Длительность процесса пробоя составляет от 3–9 до 10–9 с, для мощных критических ЧР – до 10–6 с [9], что меньше длительности периода напряжения промышленной частоты на несколько порядков. Поскольку с физической точки зрения (с учетом принятых ранее допущений) заряд ЧР остается неизменным, можно считать достаточной такую проводимость внутри дефекта, при которой время разряда ЧР много меньше времени заряда и не приводит к изменению количества ЧР.

Было определено, что сходимость можно считать достаточной, начиная с проводимости дефекта ст > 10-6 См/м (рис. 2). При данной проводимости количество ЧР за период сходится к М = 12, при этом длительность разряда составляет 1,6·10–5 с. Дальнейшее моделирование производилось при ст = 140-5.

Результаты моделирования и обсуждение

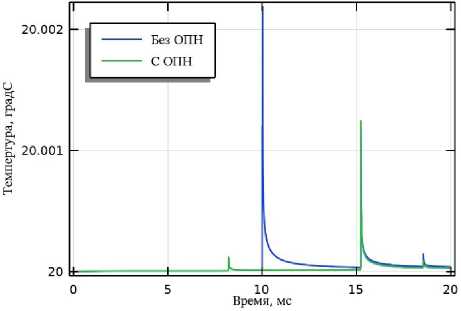

В ходе моделирования были получены зависимости температуры от времени для дефектов различного диаметра при приложенном напряжении как промышленной частоты, так и с наложенным импульсным воздействием. Моделирование выполнялось как с ОПН, так и без него.

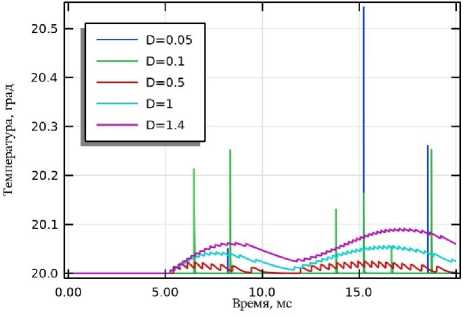

На рис. 3 приведены графики температуры в дефекте при различных значениях D при приложении напряжения промышленной частоты. Характер температурного режима при малых значениях диаметра дефекта отличается от режима больших диаметров. Разница определяется разрядными процессами, описываемыми формулами (1) и (2). Из них следует, что напряженность электрического поля зажигания ЧР обратно пропорциональна радиусу дефекта при неизменной напряженности погасания ЧР. С физической точки зрения это связано с необходимым минимальным расстоянием для формирования лавинного пробоя.

Для малых размеров дефекта характерен резкий скачок температуры внутри дефекта при последующем резком остывании. Из-за большого градиента температур и временного интервала между токовыми импульсами суммарный прирост температуры незначителен. Для больших размеров дефекта из-за более низких значений напряженно-

a)

Рис. 3. Температура в дефекте при напряжении U 1

Fig. 3. Temperature in the defect during U 1 voltage

b)

сти зажигания за тот же период времени происходит большее количество разрядов (рис. 3а), которые создают больший накопительный эффект, что приводит к накопительному росту температуры. Для исследуемой геометрии переход одного температурного режима в другой характерен для диапазона D от 0,1 до 0,5 мм (рис. 3b). Заряд ЧР для данных диаметров лежит в диапазоне от 8∙10–9 до 12∙10–9, что соотносится со значениями, приведенными в [11–13].

Рассматривая полученные температурные режимы, можно предположить, что характер воздействия ЧР на изоляцию в зависимости от диаметра становится различным. Для больших диаметров видна тенденция к накоплению энергии и росту температуры, что может привести к тепловому пробою изоляции. Отличным от него является температурный режим в малых диаметрах дефекта. Несмотря на слабый накопительный эффект, сам скачок температуры значителен. Как описано в [22], лавинный пробой в дефекте имеет форму поверхностного или объемного дугового разряда. Таким образом, малая доля материала изоляции кратковременно может подвергаться значительному термическому воздействию, что приводит к разрушению этого материала за короткий промежуток времени с последующим развитием дефекта. С этой точки зрения сам факт возникновения ЧР становится критическим, а для изоляционных материалов, не обладающих свойствами самовосстановления, подобный режим дефекта – наиболее пагубный.

Применение ОПН для профилактикиразвития ЧР

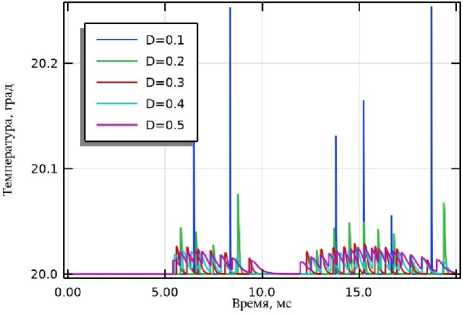

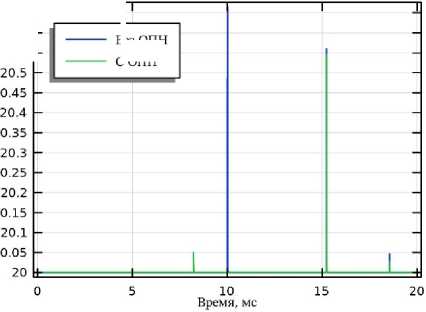

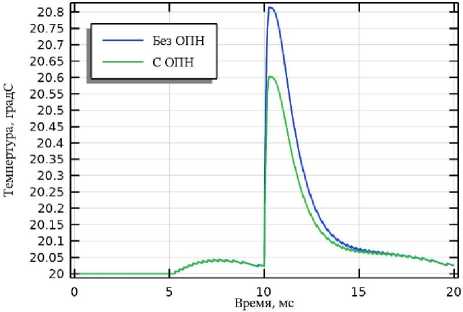

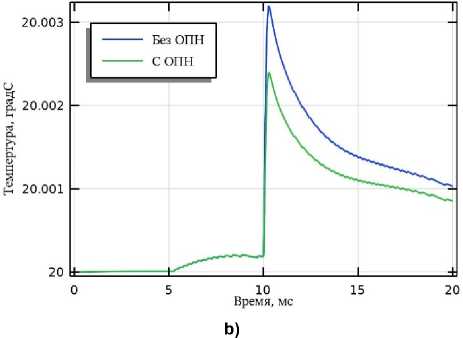

Воздействие импульсного перенапряжения приводит к многократно повторяющимся процессам ЧР, аналогичным тем, что протекают при переменном напряжении, но с более высокой плотностью разрядов за отрезок времени. Связано это с тем, что энергия, выделяющаяся в дефекте за пе- риод колебания импульса, равна энергии за период напряжения, умноженной на коэффициент затухания. При этом мощность ЧР кратковременно возрастает. На рис. 4 и 5 представлены графики температур в дефекте и на границе дефекта для D = 0,05 (рис. 4а, 5а) и D = 1,00 (рис. 4b, 5b), как без ОПН, так и с ОПН. Как видно из графиков, импульсное воздействие приводит к росту температуры в дефекте по причине большего количества ЧР.

Ограничение уровня перенапряжений приводит к снижению уровня нагрева дефекта и материала основной изоляции. При этом необходимо отметить, что для дефектов малого размера ОПН способен ограничить уровень перенапряжения таким образом, что величина электрического поля зажигания ЧР в принципе не будет достигнута, так как напряжение будет ограничено остающимся напряжением ОПН, следовательно, ЧР не зажжётся. В случае же зажигания ЧР его интенсивность будет уменьшена.

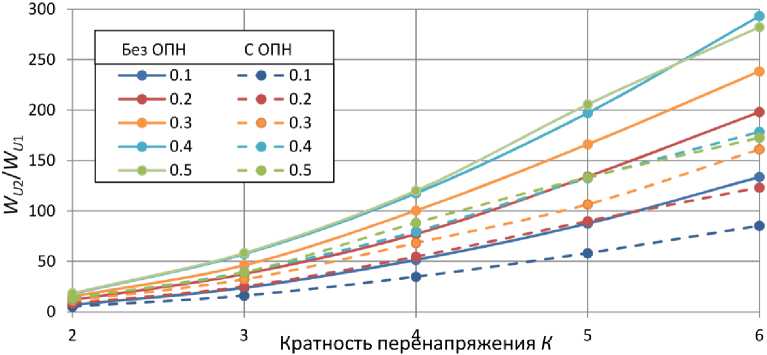

На рис. 6 показана зависимость мощности ЧР для различных диаметров дефектов при различных кратностях перенапряжения К. Видно, что рост кратности и диаметра приводит к многократному увеличению мощности ЧР. На практике данный эффект может усугубляться наличием возможного большого количества высокочастотных перенапряжений малой кратности, вызванных, например, перемежающимся ОЗЗ, которые в силу малой кратности могут не привести к электрическому пробою изоляции, но, воздействуя на ЧР, способны потенциально привести к тепловому пробою или стремительному росту дефекта.

Из графика следует, что снижение мощности ЧР при импульсном воздействии при использовании ОПН составляет от 26 % для D = 0,1 до 39 % – для D = 0,5, что является существенным снижением. Тем не менее подобные импульсные воздействия не носят регулярный характер, поэтому вопрос снижения остаточного срока службы основной

20.65 L

20.6 -

20.55 -

Без ОПН

С ОПН

a)

b)

Рис. 4. Температура в дефекте Fig. 4. Temperature in the defect

a)

Рис. 5. Температура на границе дефекта Fig. 5. Temperature at the defect boundary

Рис. 6. Зависимость WU 2 / WU 1 от K при различных значениях D

Fig. 6. Dependence of WU 2 / WU 1 on K for different values of D

изоляции по причине подобных воздействий остается открытым. Также интересным является скачкообразный рост температуры в дефектах малых размеров, влияние которого на развитие дефекта может являться предметом дальнейших исследований.

Согласно (1), Einc обратно пропорционально размеру дефекта. Теоретически возможно создание таких условий, при которых Einc будет достигнуто в дефекте только при возможном перенапряжении. При этом выделившейся мощности в ЧР будет достаточно для дальнейшего его поддержания [5]. С этой точки зрения ограничение перенапряжений путем применения ОПН может не только снизить рост интенсивности существующих ЧР, но и предотвратить рост их количества. Для кабелей с XLPE-изоляцией подобная защитнопрофилактическая функция ОПН может быть важна с точки зрения надежности кабельных линий.

Заключение

Высокочастотные перенапряжения в токоведущих частях приводят к изменению напряженности и частоты электрического поля в основной изоляции и тем самым оказывают влияние на возможный дефект. Данное воздействие в зависимости от кратности перенапряжения способно во много раз увеличить деструктивное воздействие ЧР. Характер воздействия зависит от размера дефекта и определяется либо кратковременным скачком температуры в дефекте вследствие высокой плотности энергии в одиночном ЧР, либо продолжительным накопительным эффектом вследствие большего количества разрядов и, следовательно, большей мощности ЧР.

Применение ОПН или устройств, ограничивающих уровень перенапряжений, потенциально способствует уменьшению мощности ЧР путем ограничения амплитуды перенапряжения, в зависимости от размеров дефекта, до 39 %. Данный подход может являться основой метода защиты основной изоляции различных устройств высокого напряжения путем снижения уровня ЧР в дефектах.