Моделирование зон аварийного планирования защитных мероприятий при радиационной аварии на данных по территории префектуры Фукусима

Автор: Арон Д.В., Волков А.Д., Дьяков С.В., Зарянов А.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены подходы к организации заблаговременного планирования зон предупредительных мер и аварийных процедур на территориях потенциального радиационного воздействия объектов использования атомной энергии в условиях радиационной аварии на основе их административного деления. Рассмотрена применимость алгоритма принятия решений после завершения активной фазы аварии о реализации мер отселения и дезактивации в зонах планирования, базирующегося на анализе распределения ожидаемой годовой эффективной дозы внешнего облучения от радиоактивных выпадений для жителей, проживающих на загрязнённой территории. Проведено моделирование зон аварийного планирования и рекомендуемых границ реализации защитных мер с использованием данных по территории и радиационной обстановке для префектуры Фукусима. Исследовалось два варианта разбиения территории на зоны планирования: в соответствии с делением префектуры на муниципалитеты и на более мелкие административные единицы, объединённые в кластеры с применением математических методов районирования. В ходе моделирования исследовалась чувствительность результата к основным параметрам принятия решений: величине ожидаемой индивидуальной дозы облучения жителей, которая варьировалась в диапазоне от 10 до 100 мЗв/год, и относительной доли жителей, от 5 до 30%, для которой превышалась установленная доза по каждой зоне планирования. Проведено сравнение рекомендуемого для отселения количества жителей с их фактической численностью, для которой были превышены пороговые значения годовой дозы, а также сопоставлены границы рекомендуемых зон проведения отселения с фактическими зонами эвакуации и отселения для префектуры Фукусима на 2011 г. По результатам исследования сделан вывод о возможности применения на практике заблаговременного планирования зон проведения защитных мер и рассмотренного алгоритма принятия решений на основе анализа распределения ожидаемой эффективной дозы для жителей с учётом последующей доработки алгоритмов автоматического районирования территорий.

Эффективная доза, радиационная авария, защитные меры, эвакуация, дезактивация, отселение, аварийные планы, зона расширенного планирования, кластерный анализ, фукусима, районирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170171515

IDR: 170171515 | УДК: 621.586./587 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-1-140-153

Текст научной статьи Моделирование зон аварийного планирования защитных мероприятий при радиационной аварии на данных по территории префектуры Фукусима

В основе предлагаемой МАГАТЭ системы защиты населения при радиационных авариях лежит стратегия, предполагающая предварительное зонирование территорий, находящихся в области возможного радиационного воздействия объекта использования атомной энергии (ОИАЭ), в соответствии со стадиями реализации мер аварийного реагирования [1] . Опыт аварийного реагирования при последней крупной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» продемонстрировал её действенность на практике в аспекте защиты населения [2, 3] .

Помимо предупредительных и срочных защитных мер, применяемых в острой фазе аварии и предназначенных для предотвращения развития детерминированных эффектов облучения у населения, данная стратегия предполагает осуществление комплекса ранних защитных мер, в частности, переселения жителей и дезактивации территорий, ограничивающих риски стохастических эффектов и предпринимаемых мер в первые дни и недели после завершения ост-

рой фазы. Для их оперативной реализации ещё на подготовительном этапе (до возникновения аварийной ситуации) за пределами площадки ОИАЭ и зон планирования срочных защитных мер должны быть согласованы соответствующие зоны либо радиусы расширенного планирования. Для объектов с реакторами мощностью от 100 МВт рекомендуется рассматривать для этого территории в радиусе от 50 до 100 км вокруг объекта [4] . Вопросы зонирования территории для проведения защитных мероприятий на поздних стадиях развития радиационных аварий также затрагиваются в российских нормативных документах [5, 6] , однако развитие отечественной концепции зонирования видится, в частности, в её гармонизации именно со стандартами МАГАТЭ [7] .

Предполагается, что после возникновения аварийной ситуации в зонах расширенного планирования проводятся мероприятия радиационного мониторинга с целью выявления «горячих участков», из которых может потребоваться срочная эвакуация или отселение жителей в течение первого месяца. На практике в этой зоне может проводиться корректировка уже принятых ранее решений по отселению и на более поздних сроках реагирования. Решения о проведении тех или иных защитных мероприятий должны основываться на общих критериях и действующих уровнях вмешательства, которые согласовываются на подготовительной стадии. В общем случае, их реализация в зоне расширенного планирования рекомендована при превышении прогнозируемых индивидуальных годовых доз облучения жителей свыше 100 мЗв [4] , но на практике могут устанавливаться и более жёсткие дозовые критерии – от 20 мЗв/год [8] . Несмотря на то, что эффективная доза не рекомендуется к использованию для оценки радиологической опасности при авариях в долгосрочном периоде, в нормативных документах и на практике её прогнозируемая годовая величина часто является основным критерием принятия решений о вмешательстве на радиационно-загрязнённых территориях.

Опыт ликвидации последствий крупных радиационных аварий в прошлом демонстрирует, что принятые в период их активной стадии защитные и ограничительные меры должны пересматриваться по мере стабилизации и улучшения радиационной обстановки в целях предотвращения необоснованных общественных и государственных издержек в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Принятые на ранних стадиях решения могут корректироваться органами власти в соответствии с обновляемыми результатами радиационного мониторинга. Однако, на практике возможности мониторинга на больших территориях достаточно ограничены, чтобы с высокой достоверностью определить границы «горячих зон», на которых требуется проведение защитных мероприятий (или их корректировка). Так, опыт аварии на АЭС «Фукусима-1» продемонстрировал, что даже в условиях тяжёлой техногенной и природной чрезвычайной ситуации радиационный мониторинг успешно проводился с первых недель аварии в объёмах, позволяющих обеспечить принятие решений по эвакуации в пределах границ крупных административных образований. Однако, детальное радиационное обследование территории, позволяющее исключить необоснованное отселение с точностью до домовладения, удалось провести только в рамках программы реабилитации части территорий префектуры, которая началась только в 2012 г. с привлечением значительных сил и финансовых средств. В этой связи целесообразным является заблаговременное планирование границ зон реализации защитных мер, решение по каждой из которых в целом будет приниматься по результатам мониторинга излучения от радионуклидных выпадений на её территории. Кроме того, меры, связанные с эвакуацией и отселением, затрагивающие экономические и социальные сферы жизни, могут быть проведены более эффективно с радиологической точки зрения и с меньшими сопутствующими экономическими издержками, если они также будут запланированы на подготовительных этапах и включены в аварийные процедуры. С позиции местных органов управления такие зоны с наи- меньшими издержками могут быть сформированы на основе уже сложившихся границ административных территориальных единиц [4]. В этой ситуации властям также необходимо иметь заблаговременно утверждённые критерии и алгоритмы принятия решений о вмешательстве в границах зон планирования, базирующихся на результатах измерений параметров радиационной обстановки, в том числе, в условиях неоднородного радиационного загрязнения.

Материалы и методы

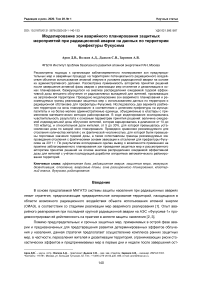

Один из возможных алгоритмов принятия решений в зоне планирования может быть основан на анализе распределения ожидаемой эффективной дозы облучения для жителей на загрязнённой территории, установленной по результатам мониторинга мощности дозы излучения от выпадений на поставарийном этапе. В случае, если по результатам полевых измерений более чем для W доли всех жителей (или в статистической выборке) в зоне планирования за последующий год доза облучения превысит величину D, то проводится отселение всей зоны (рис. 1). Если их доля не превысит W, то отселение не проводится, а вместо него локально в местах проживания жителей, чья ожидаемая годовая доза превысит порог D , проводится дезактивация территории (или другие реабилитационные меры). Величина данного порога должна быть установлена заблаговременно в рамках рекомендаций по обеспечению безопасности населения при радиационных авариях с учётом социально-экономических особенностей конкретной территории. Предел W выбирается из соображений экономической эффективности конкурирующих мер отселения и частичной дезактивации территорий, а также будет зависеть от плотности населения, уровня урбанизации и других социально-экономических параметров.

Рис. 1. Схематическое распределение числа жителей в зоне планируемых мер от ожидаемой величины годовой дозы облучения. W – доля жителей, для которых превышен уровень дозовый критерий D .

В данном исследовании нами была рассмотрена возможность планирования зон проведения защитных и реабилитационных мероприятий, формируемых на основании границ административного деления территории, находящейся в области потенциального воздействия ОИАЭ в случае радиационной аварии, а также предпринята попытка оценить зависимость масштабов реализации этих мер на поставарийной стадии от различных значений параметров W и D.

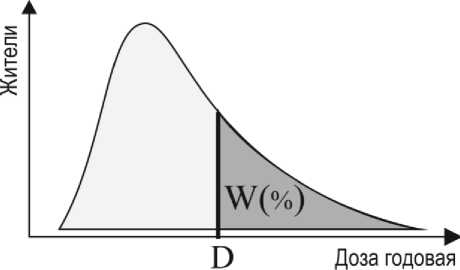

Для моделирования зон планирования мероприятий были использованы данные по территории префектуры Фукусима, пострадавшей в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. Были задействованы данные по административному делению территории префектуры [9], данные по численности населения с пространственной детализацией до 100 м [10], данные по ожидаемым дозовым нагрузкам на жителей префектуры, рассчитанные на основе результатов непрерывного радиационного мониторинга по всей её территории с апреля 2011 г. [9, 11]. Для моделирования были использованы значения доз облучения жителей, оценённые за один год с 29 апреля 2011 г. по 28 апреля 2012 г. как интеграл от мощности дозы внешнего гамма-излучения без дополнительного учёта экранирования зданиями и сооружениями, и полностью определяемые внешним облучением долгоживущими радионуклидами на почве. Данный временной период был выбран благодаря наличию к его началу в свободном доступе достаточного объёма данных по измерениям радиационного фона для большей части территории префектуры Фукусима и завершению к этому моменту стадии активных атмосферных выбросов АЭС. На рис. 2 приводится предварительно оценённое распределение численности жителей на всей территории префектуры от ожидаемой величины годовой дозы от радионуклидов на почве. Таким образом, на основе этих значений годовой дозы после стабилизации радиационной обстановки могут приниматься решения по корректировке срочных мер, принятых в период активной фазы аварии. Более подробное описание информационной системы и данных, используемых при моделировании, приведено в работе [12].

Рис. 2. Распределение численности жителей на всей территории префектуры Фукусима по ожидаемой величине годовой дозы от радиоактивных выпадений на почве.

На начальном этапе моделирования для территории префектуры Фукусима были сформированы зоны планирования защитных мер на основе границ её 59 муниципалитетов, для каждого из которых была оценена численность эвакуируемых жителей, а также их численность в зонах, где должна проводиться реабилитация загрязнённых территорий, в зависимости от предустановленной величины дозового критерия принятия решения D и величины критической доли W жителей каждой зоны, для которой он превышен. Параметр D рассматривался в диапазоне от 10 до 100 мЗв/год, а для параметра W использовались значения 5, 10 и 30% от общего числа жителей по каждой зоне. Использовались только оценки доз, произведённые в локациях с ненулевым числом жителей.

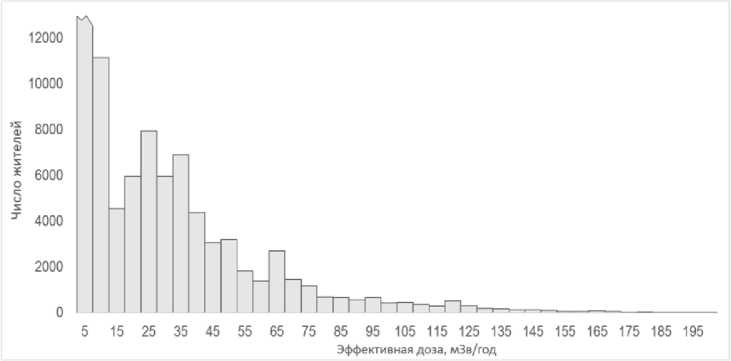

Предварительные расчёты показывают, что только в 15 муниципалитетах префектуры, на территории которых проживало порядка 650,6 тыс. человек, имели место превышения значений индивидуальной годовой дозы от выпадений свыше 10 мЗв, в связи с чем, только эти террито- рии далее рассматривались как возможные зоны для планирования защитных мер в поставарийный период (рис. 3a).

Можно предположить, что разбиение зоны планирования на 15 крупных зон с сильными различиями по площади, протяжённости и степени заселённости будет достаточно неэффективным, так как применение описанного выше алгоритма принятия решений по защитным мерам приведёт к большому числу необоснованно отселяемых жителей. Очевидно, чем больше будет сформировано зон планирования малой площади, тем эффективнее, с радиологической точки зрения, будут проводимые мероприятия. Однако такой подход не учитывает интересы органов местного управления и чрезвычайно трудозатратен с точки зрения осуществления мониторинга, выработки решений, а также значительно усложняет подготовку аварийных планов. В этой связи возникает задача формирования оптимального количества зон планирования, размеры и форма границ которых отвечали бы требованиям обеспечения эффективного и быстрого принятия решений по мерам защиты.

Рис. 3. a) – схема территориального деления префектуры Фукусима на муниципалитеты с выделенными 15 муниципалитетами, где превышен уровень D=10 мЗв/год; b) – схема деления 15 муниципалитетов на более мелкие административные единицы; c) – результат автоматического разделения 15 муниципалитетов на административные кластеры.

При наличии детальных данных о распределении населения по территории такую задачу можно решить, используя метод кластерного анализа (например, метод k-средних, при котором можно заранее установить, на сколько территориальных кластеров требуется разбить территорию), однако при этом не будут учтены социально-экономические особенности и связи, которые, как предполагается, имеют место на уровне административного деления территорий [13] . В этой связи возникает необходимость рассмотреть в качестве зон планирования более мелкие, чем муниципалитеты, административные единицы префектуры Фукусима.

15 рассматриваемых нами муниципалитетов префектуры включали в себя 1163 более мелких административных единицы, от 2 до 305 единиц на муниципалитет, с площадью от 0,001 до 130 км2 (рис. 3b). При этом распределение численности населения по ним составляет

700±420 чел. на адм. единицу. С учётом их большого разброса по площади ставилась задача разбить всю рассматриваемую территорию на кластеры по территориальному признаку, где трудоёмкость осуществления радиационного мониторинга по каждому кластеру должна быть сопоставимой. Предполагалось, что трудоёмкость пропорциональна площади кластера, а в одном кластере не должны оказаться административные единицы из разных муниципалитетов. В результате для автоматизированного расчёта числа кластеров N i по каждому i -му муниципалитету была предложена формула (1) для данного конкретного случая:

ГГ Г , а [1]

N, = | | Д, + | а [ 30] + —

где Ai - число административных единиц в i-ом муниципалитете; а, - их число с площадью свыше 30 км2; а[1] - с площадью от 1 до 30 км2 и а[0] - менее 1 км2.

С применением кластерного анализа по методу k-средних и определением близости между объектами по евклидову расстоянию между центроидами административных единиц для каждого муниципалитета было получено N i административных кластеров или всего 107 на территории 15 муниципалитетов префектуры (рис. 3с). Предполагается, что новое деление территории будет лучше отражать применимость на практике принципов предварительного планирования зон проведения защитных и реабилитационных мероприятий.

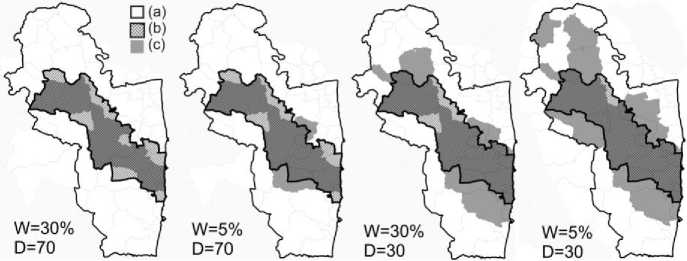

В исследовании также было проведено сопоставление границ полученных в результате моделирования зон отселения, построенных на базе кластерного разбиения зоны планирования, и сформированных в 2011 г. зон «обязательной эвакуации» и «затруднённого возвращения» в префектуре Фукусима [14] . В 2011 г. в качестве критериев формирования зоны эвакуации и отселения (зоны ««затруднённого возвращения») послужили значения ожидаемой годовой эффективной дозы 20 и 50 мЗв/год соответственно, оценённые с учётом экранирования за счёт временного пребывания людей в зданиях [15] . В связи с этим, при моделировании использовались значения D , равные 30 и 70 мЗв/год (приближённо был учтён коэффициент экранирования 0,73).

Результаты

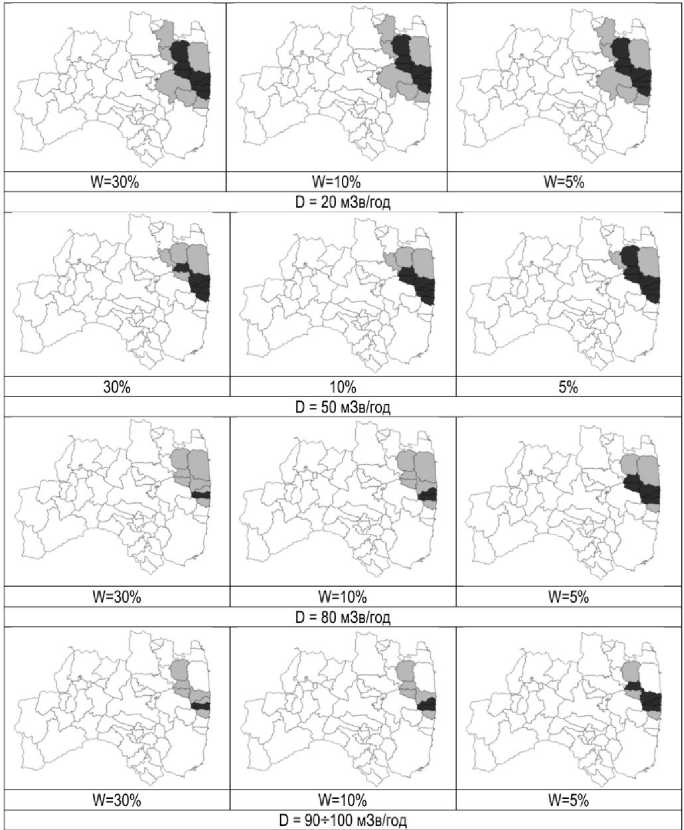

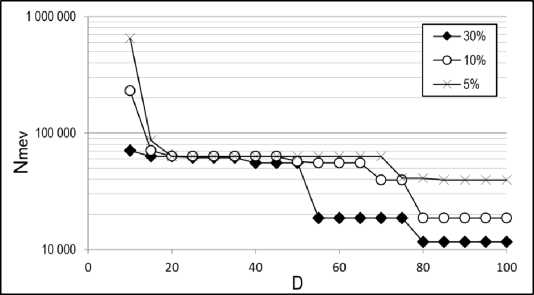

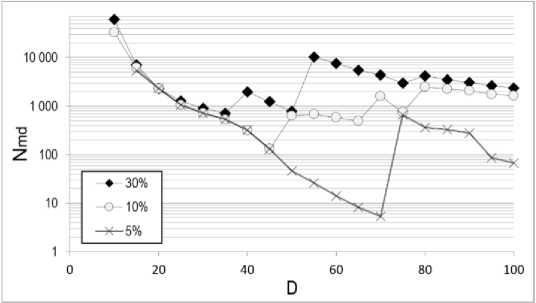

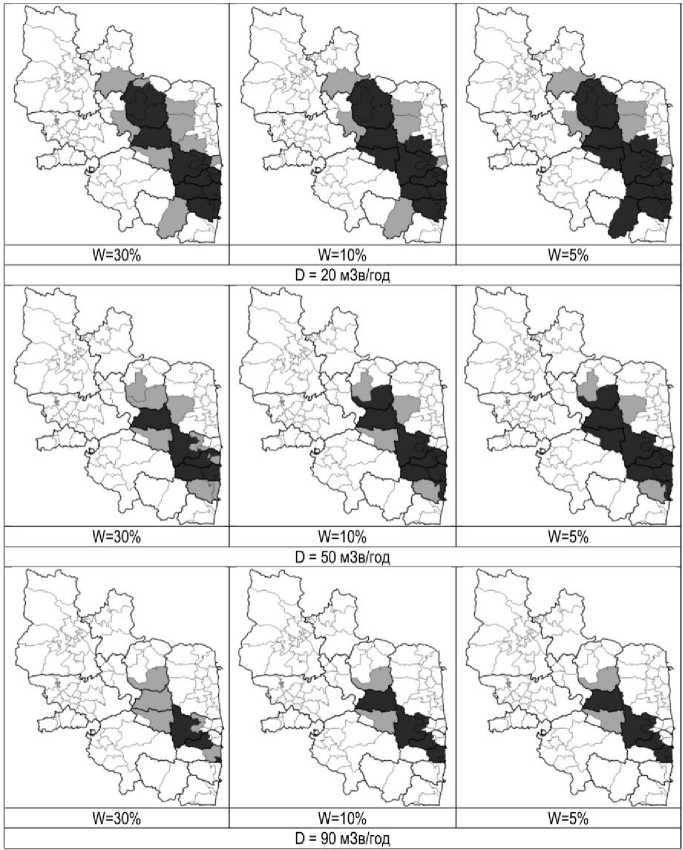

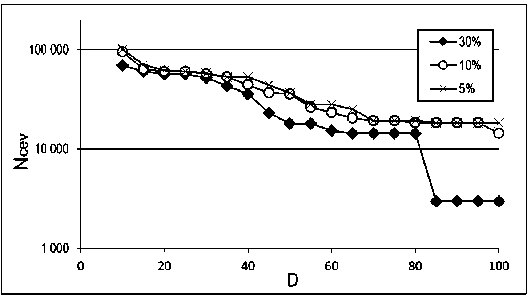

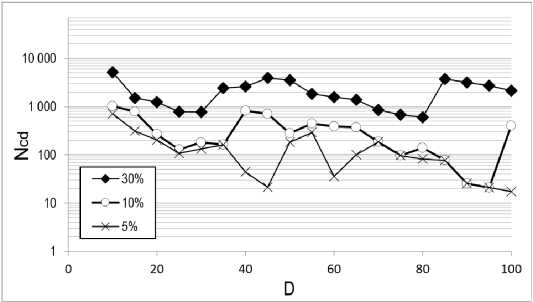

Вид полученных в результате моделирования границ для отселения и частичной дезактивации в зонах планирования, сформированных на основе границ муниципалитетов префектуры Фукусима, представлен на рис. 4 для некоторых значений параметров D и W. Полученные зависимости числа жителей, подлежащих отселению, и числа жителей, для которых рекомендовано ограничиться локальной дезактивацией, в зависимости от параметра D и для разных значений W представлены на рис. 5 и 6.

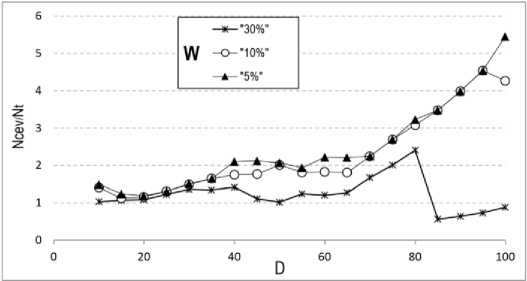

В тех же условиях, что и для зон планирования на основе границ муниципалитетов, было проведено моделирование границ зон эвакуации и частичной дезактивации на основе деления 15 муниципалитетов префектуры на 107 административных кластеров (рис. 7). Графики зависимости числа жителей, подлежащих отселению, и числа жителей, в местах проживания которых рекомендована локальная дезактивация, представлены на рис. 8 и 9.

Рис. 4. Оценки границ отселения (чёрный цвет) и частичной дезактивации (серый цвет) в зонах планирования на основе границ муниципалитетов префектуры Фукусима в зависимости от значений параметров D и W .

Рис. 5. Зависимость числа жителей N mev , подлежащих отселению, от значения устанавливаемого дозового критерия D при различных значениях W в зонах планирования

на основе границ муниципалитетов.

Рис. 6. Зависимость числа жителей N md , для которых рекомендуется проведение локальной дезактивации места проживания, от значения устанавливаемого дозового критерия D при различных значениях W в зонах планирования на основе границ муниципалитетов.

Рис. 7. Оценки границ отселения (чёрный цвет) и частичной дезактивации (серый цвет) в зонах планирования на основе границ административных кластеров в префектуре Фукусима в зависимости от значений параметров D и W .

Рис. 8. Зависимость числа жителей N cev , подлежащих отселению, от значения устанавливаемого дозового критерия D при различных значениях W в зонах планирования на основе границ административных кластеров.

Рис. 9. Зависимость числа жителей N cd , для которых рекомендуется проведение локальной дезактивации места проживания, от значения устанавливаемого дозового критерия D при различных значениях W в зонах планирования на основе границ административных кластеров.

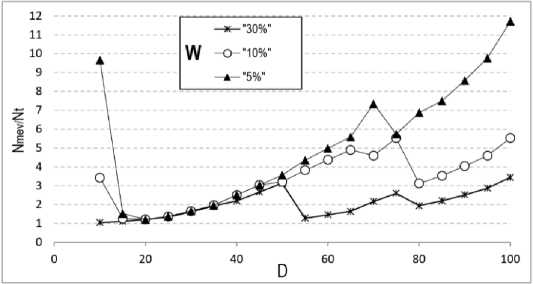

Было проведено сравнение полученных в результате моделирования и рекомендуемых для эвакуации значений численности жителей N mev и N cev (при формировании зоны планирования на основе границ муниципалитетов и административных кластеров соответственно) с оценённым числом жителей N t , ожидаемая годовая доза для которых превышает дозовый порог D. Результаты сравнения представлены на графиках на рис. 10 и 11. Они демонстрируют, что при планировании зон на основе границ муниципалитетов, в основном, число эвакуированных значительно превышает число объективно нуждающихся в такой мере. Удовлетворительные отклонения (не более 50%) наблюдаются при всех W в диапазоне D от 15 до 25 мЗв/год и при W=30% для D от 55 до 60 мЗв/год. При более детальном разбиении территории на административные кластеры число эвакуируемых также завышается при W=5÷10% и D>25 мЗв/год. Удовлетворительные отклонения демонстрируются при W=30% и D<70 мЗв/год.

Данное сопоставление демонстрирует, что автоматическое разбиение территории на административные кластеры даёт лучшие результаты, чем разбиение по границам муниципалитетов.

Результаты сопоставления границ моделируемых зон отселения, построенных на базе кластерного разбиения зоны планирования, с официальными зонами эвакуации в префектуре Фукусима представлены на рис. 12. Проведённое сопоставление демонстрирует, как бы могли проходить границы реализации защитных мер при внедрении рассматриваемого подхода в зоне воздействия АЭС «Фукусима-1».

Рис. 10. Соотношение N mev жителей, отселяемых в границах муниципалитетов, к числу N t всех жителей в 15 рассматриваемых муниципалитетах, для которых превышена годовая доза D, мЗв/год, для различных W.

Рис. 11. Соотношение N cev жителей, отселяемых в границах административных кластеров, к N t числу всех жителей в 15 рассматриваемых муниципалитетах, для которых превышена годовая доза D, мЗв/год, для различных W.

Рис. 12. Сопоставление официальных зон обязательной эвакуации 2011 г. (a) и зоны затруднённой для возвращения (b) в префектуре Фукусима с моделируемыми зонами отселения (c), сформированными на основе границ административных кластеров при различных значениях критериев W и D (мЗв/год).

Обсуждение результатов

Результаты, представленные на рис. 10, 11, демонстрируют, что автоматическое разбиение территории на административные кластеры даёт лучшие результаты, чем разбиение по границам муниципалитетов, но результаты разбиения не оптимальны, а его алгоритм требует более детального учёта особенностей административного деления территории, плотности его заселения и расстояния до ОИАЭ.

Сравнение моделируемых и фактических зон эвакуации населения, представленное на рис. 12, также демонстрирует, что разбиение территории на кластеры проведено особенно неоптимально в ближней зоне АЭС, где размеры кластеров следует уменьшить, для чего необходимо далее совершенствовать предложенный алгоритм автоматизированного зонирования.

Следует отметить, что данные по территории Японии используются в исследовании только для апробации предлагаемых алгоритмов принятия решения о реализации защитных мер и районирования территории, а само моделирование не преследует цель оценить эффективность реализованной стратегии защиты населения при аварии на АЭС в Японии. При этом полученные результаты демонстрируют применимость принципа предварительного планирования зон проведения защитных мероприятий на поздних стадиях развития аварии, корректирующих принятые меры на её острой стадии, и для территорий, пострадавших при аварии на АЭС «Фукусима-1». Несмотря на наблюдавшиеся проблемы с электроснабжением и транспортными коммуникациями, к моменту прекращению активных атмосферных выбросов необходимые измерения были выполнены в достаточном объёме для проведения на их основе корректирующих мер по всей территории префектуры Фукусима. Стоит отметить, что заблаговременное планирование зон проведения аварийных мероприятий должно облегчить и оптимизировать действия властей по защите населения и реабилитации загрязнённых территорий даже в случаях, когда радиационная авария сопровождается другими техногенными или природными бедствиями.

Выводы

По результатам исследования сделан вывод, что сам подход, предполагающий заблаговременное планирование зон защитных мер, решение о которых принимается на основании распределения ожидаемой эффективной дозы облучения для жителей на загрязнённой территории, может рассматриваться при разработке аварийных планов для населённых территорий в зоне потенциального воздействия ОИАЭ. Для его эффективного применения требуется оптимизация автоматизированных алгоритмов разбиения территорий на кластеры с учётом расстояния до ОИАЭ и плотности населения, а также поиск оптимальных размеров кластеров и диапазонов значений параметров D и W, позволяющих минимизировать число жителей, в отношении которых необоснованно могут быть приняты меры эвакуации или отселения.

Список литературы Моделирование зон аварийного планирования защитных мероприятий при радиационной аварии на данных по территории префектуры Фукусима

- Preparedness and response for a nuclear or radiological emergency: general safety requirements. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7. Vienna: IAEA, 2015. 136 p.

- Кутьков В.А., Ткаченко В.В. Авария на АС Фукусима-Дайити как стресс-тест для национальной системы защиты населения при тяжелой аварии на атомной станции //Известия вузов. Ядерная энергетика. 2016. № 4. С. 67-77.

- Кутьков В.А., Ткаченко В.В., Саакян С.П. Основы стратегии защиты населения в случае запроектной аварии на атомной станции //Известия вузов. Ядерная энергетика. 2015. № 4. С. 5-14.

- Actions to protect the public in an emergency due to severe conditions at a light water reactor. Vienna: IAEA, 2013. 135 p.

- НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности: федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. М.: Госатомнадзор России, 2002. 12 с.

- РБ-094-14. Руководство по безопасности при использовании атомной энергии. Минимизация радиационных последствий для населения и персонала при ликвидации последствий аварий на энергоблоках атомных электростанций разных типов. Методика оптимизации мер по защите населения и территорий. М.: НТЦ «ЯРБ», 2014. 45 с.

- Иванов Е.А., Косов А.Д., Илларионенкова Д.В. Проблемы аварийного зонирования территории вокруг АЭС //АНРИ. № 4. 2006. С. 2-6.

- ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103 //Ann. ICRP. 2007. V. 37, N 2-4. P. 1-332.

- База данных мониторинга радиоактивных веществ. Официальный интернет-ресурс Агентства по атомной энергетике Японии. [Электронный ресурс]. URL: http://emdb.jaea.go.jp/emdb/en/ (дата обращения 16.09.2019).

- Официальный интернет-ресурс Бюро статистики Японии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stat.go.jp/english (дата обращения 16.09.2019).

- Данные мониторинга радиационной обстановки окружающей среды. Официальный интернет-ресурс Агентства по ядерному регулированию, Япония. [Электронный ресурс]. URL: http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/ (дата обращения 16.09.2019).

- Арон Д.В. Оценки экономических последствий и эффективности временной эвакуации населения в префектуре Фукусима //Радиация и риск. 2019. Т. 28, № 3. С. 24-35.

- Бротиковская Д., Зобнин Д. Алгоритм k средних (k-means). Статья на Интернет-портале «AlgoWiki». [Электронный ресурс]. URL: https://algowiki-project.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1% 80%D0%B8%D1%82%D0%BC_k_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_(k-means) (дата обращения 16.09.2019).

- Официальный интернет-ресурс Министерства охраны окружающей среды Японии. Раздел с актуальной информацией о ходе дезактивации на территории Японии. [Электронный ресурс]. URL: http://josen.env.go.jp/en/decontamination (дата обращения 16.09.2019).

- Basic concept and issues to be challenged for rearranging the restricted areas and areas to which evacuation orders have been issued where step 2 has been completed. Nuclear Emergency Response Headquarters. December 26, Japan, 2011. [Электронный ресурс]. URL: https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/roadmap/pdf/20111226_01.pdf (дата обращения 16.09.2019).