Модельное описание электронной концентрации в средней ионосфере

Автор: Щепкин Л.А., Кузнецова Г.М., Кушнаренко Г.П.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 13, 2009 года.

Бесплатный доступ

Приводятся и обсуждаются результаты сравнения модельных расчетов электронной концентрации N на высотах ионосферы 120-200 км с экспериментальными данными, полученными в ряде географических пунктов при различных уровнях солнечной активности в разные сезоны года в спокойных и возмущенных условиях. Расчеты были проведены с помощью разработанной авторами полуэмпирической модели (ПЭМ), дающей в общем виде связь N с характеристиками нейтрального газа термосферы и индексом солнечной активности. Приведенные в статье данные свидетельствуют о том, что расчеты по обсуждаемой ПЭМ в большинстве случаев хорошо согласуются с экспериментом (различие между ними составляет 10-20 %). Авторы полагают, что результаты сравнительного анализа, приведенные в статье, свидетельствуют о высокой степени универсальности обсуждаемой ПЭМ.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103354

IDR: 142103354 | УДК: 350.338.2.550.385

Текст обзорной статьи Модельное описание электронной концентрации в средней ионосфере

В 1997 г. авторами была опубликована полуэм-пирическая модель средней ионосферы (ПЭМ) [1], которая дает связь электронной концентрации N с характеристиками термосферы и индексом солнечной активности. Модель разработана для высот 120–200 км, где в дневное время, как правило, выполняется условие фотохимического равновесия. Многочисленные расчеты, проведенные с помощью модели, подтверждают основную идею, заложенную в нее, идею об универсальном характере модели для среднеширотной ионосферы. Естественно, возникает вопрос о рамках применимости такого типа ПЭМ, о степени точности описания реальных значений N. В какой-то мере ответ можно получить из анализа сравнения модельных расчетов с экспериментальными N. В работе [1] кратко были описаны в общей форме результаты сравнения модельных расчетов с экспериментальными данными. Они свидетельствуют о том, что полученные коэффициенты дают возможность использования ПЭМ в широком диапазоне условий, характеризуемых различием в географическом положении, сезоном года, уровнем солнечной активности в спокойных и возмущенных периодах. Однако вопрос о рамках применимости обсуждаемой ПЭМ неоднократно возникал, поскольку обычно проводимые с ее помощью расчеты относятся к условиям, существенно отличающимся от тех, при которых были получены экспериментальные данные по N, использованные для определения коэффициентов уравнения модели. Такие вопросы возникали потому, что ПЭМ – модель регрессионного типа. Однако при этом упускалось из виду, что здесь используется регрессия особого типа. Дело в том, что промежуточным звеном является опора на характеристики термосферы, очень хорошо описываемые в большинстве случаев ее моделью [2]. Конечно, основой построения ПЭМ явилась разработка уравнения, описывающего в общей форме связь N с параметрами нейтрального газа термосферы и индексом солнечной активности.

Другим обстоятельством , послужившим причи ной постановки вопроса о написании настоящей статьи , служит развитие возможностей использова ния обсуждаемого типа ПЭМ для решения своего рода обратной задачи аэрономии – оценки характе ристик газового состава при использовании ионо сферных измерений N [3].

Учитывая вышесказанное , мы решили предста вить более подробное описание результатов сравни тельного анализа расчетов с экспериментом при раз личных условия х , чем это было сделано в работе [1].

Для этой цели использованы полученные мо дельные расчеты в сравнении их с экспериментом по данным N ( h )- профилей для разных обсерваторий при разных уровнях солнечной активности . Данные по N ( h )- профилям были взяты , в основном , из архи вов МЦД - Б 2.

Уравнение регрессии в разных версиях ПЭМ

Поскольку упомянутое уравнение описывает связь N с параметрами термосферы в общем виде , то представляется справедливой идея об универсаль ности разрабатываемых на основе этого уравнения версий ПЭМ . Эти версии могут быть разнообразны ми , в зависимости от выбора рабочей модели термо сферы , характера исходных экспериментальных данных по N , полученных теми или иными метода ми , а также в зависимости от применения некоторых модификаций уравнения регрессии . Во всех версиях ПЭМ в качестве рабочей используется модель тер мосферы МСИС -86 [2].

Разные модификации уравнения регрессии связаны с различиями в описании непосредственной зависимости N от индекса солнечной активности. Эта зависимость описывается двояко: во-первых, через зависимость концентраций нейтральных газо- вых частиц и их температуры от индекса F10,7 (эта зависимость определяется моделью термосферы); во-вторых, в уравнение введены члены, учитывающие непосредственную связь N с индексом F10.7 . Это та часть зависимости N (F10.7), которая обусловлена эффектом фотоионизации. В первой версии [1] уравнение имело вид

N / N av = X 1+ X 2 [ n 1/(5 n 2+ n 3)]1.5+ X 3( n 1/ n 3) +

+ 0.5 (cos χ )0.5 + X 4 exp[–(T ex – 600)/600] +

+ X 5 ( F – F av ) + X 6 ( F av –150) + X 7 ( F –150)2. (1)

Здесь N – электронная концентрация ; величина N av определяет среднее значение N по всему объему ис пользованных данных отдельно для каждой высоты ; F – индекс солнечного излучения , представляющий собою множитель при величине потока радиоизлуче ния на волне 10.7 см ( в единицах 10–22 Вт · м –2 Гц –1); F – ежедневное значение ; F av – значение индекса , осредненного по интервалу 81 день ( за три оборота Солнца ) с центром в данный день ; X j – искомые ко эффициенты уравнения модели ; n 1, n 2, n 3 – концен трации частиц атомарного кислорода , молекул ки слорода и азота соответственно на 120 км ; T ex – тем пература экзосферы , или асимптотическая темпера тура термосферы ; χ – зенитный угол Солнца .

Второй член уравнения (1) описывает зависи мость N от атомных и молекулярных газовых час тиц , третий член дает зависимость от cos χ , которая , в свою очередь , зависит от отношения ( n 1 / n 3 ); чет вертый член описывает связь N с T ex . Роль послед них трех членов заключается в описании зависимо сти N от ионизирующего излучения Солнца .

Коэффициенты уравнения (1) были получены при использовании модели термосферы МСИС -86 для определения n j , T ex. Исходные эксперименталь ные данные по N получены в Регулярные мировые дни по наблюдениям методом вертикального зонди рования ионосферы в 1957–1967 гг . в обсерватории Москва .

В работе [4] представлена версия ПЭМ , основан ная на уравнении

N / N av = X 1 + X 2 .[ n 1 /(5 n 2 + n 3 )]1.5+ X 3 .( n 1 / n 3 )0.5(cos χ )0.5+

Вместо трех последних членов уравнения (1) здесь используется один член X 5 ( E / E 0 ), дающий за висимость от относительной величины энергии потока ионизирующего излучения в диапазоне 5–105 нм по модели спектрального распределения интенсивно сти ультрафиолетового излучения Солнца [5]. E 0 – величина E при максимуме солнечной активности , когда F = F av = 250. Следует отметить , что значения E с помощью указанной модели могут быть вычисле ны при задании величин F и F av.

Достоинством этой формы является возможность использования соответствующей версии ПЭМ для оценок интегральной интенсивности ионизирующего солнечного излучения в определенных условиях. В работе [4] показано, что использование уравнения (2) в качестве основы ПЭМ дает близкие, отличающиеся на единицы процентов, результаты расчетов N в сравнении с версиями, в которых непосредственная связь N с уровнем солнечной активности описывается уравнением (1). В настоящее время наиболее общими в смысле охвата всего диапазона изменения солнечной активности являются те версии, в которых коэффициенты уравнения определяются с использованием экспериментальных данных по N, полученных как при очень высокой солнечной активности, когда Fav достигали значений, больших 240, так и при минимуме солнечной активности. Для этого были использованы данные по N(h)-профилям, полученным в обсерватории Москва [1] в 1957–1958 гг., в 1964–1965 гг. и в некоторые промежуточные периоды.

Сравнение модельных и экспериментальных значений N

Большой объем модельных расчетов был выпол нен с помощью первых версий ПЭМ . В нашем рас поряжении имелись данные по N ( h )- профилям , по лученным из ионограмм для ряда ионосферных обсер ваторий , расположенных как в восточном , так и в за падном полушариях . Наибольшее количество данных относится к периоду МГГ ( Международный геофизи ческий год ) и после него – 1957–1960 гг .

Следует отметить , что , в основном , имеет место одинаковая степень согласия N экспериментальных ( N э ) и N расчетных ( N р ), несмотря на то , что расчеты N ( h )- профилей из ионограмм были выполнены раз ными методами и разными исследователями .

Поскольку расчеты по различным версиям ПЭМ дают практически совпадающие между собой ре зультаты , то проводимый анализ согласованности между N э и N р может считаться представительным для типов ПЭМ , упомянутых во втором разделе на стоящей статьи .

Рассмотрим вначале расчеты N в сравнении с экспериментальными данными на высоте 200 км , где отмечаются наиболее выраженные суточные и сезонные вариации в связи с изменениями солнеч ной и магнитной активностей ( диапазон высот от 120 до 200 км ). Имеются экспериментальные дан ные за период очень высокой солнечной активности в 1958 г . В табл . 1 приведены суточные вариации расчетных и экспериментальных значений N 200 для разных месяцев указанного года для обсерватории Вашингтон (Washington) (39° N, 283° E) [6] по сред немесячным данным эксперимента ( N э ) и с исполь зованием для расчетов индексов F 10.7 и Ар ( N р ).

Из таблицы видно , что различие между расчетны ми и экспериментальными N на высоте 200 км в днев ные часы составляет единицы процентов . При этом интересно отметить , что значения N р на высоте 200 км

Таблица 1

Среднемесячные значения N 200 (1010, м –3) по станции Вашингтон , (1958 г .) в сравнении с расчетами

Приведем также данные по обсерватории Эдак (Adak) (52° N, 183° E) для периода максимума сол нечной активности – июля и августа 1959 г ., когда F av =218 и F av =206, соответственно . В табл . 3 показа ны для трех часов LT значения dN (%).

Таблица 2

Высотно - временные изменения величин N p и N э (1010, м –3) в июле 1958 г . по станции Вашингтон

|

LT |

N |

Высота , км |

||||

|

120 |

140 |

160 |

180 |

200 |

||

|

6 |

N p |

10 |

12 |

15 |

18 |

22 |

|

N э |

6 |

9 |

11 |

17 |

20 |

|

|

8 |

N p |

16 |

20 |

25 |

29 |

32 |

|

N э |

15 |

20 |

25 |

30 |

34 |

|

|

10 |

N p |

19 |

24 |

30 |

35 |

38 |

|

N э |

21 |

27 |

33 |

36 |

39 |

|

|

12 |

N p |

20 |

25 |

32 |

38 |

42 |

|

N э |

22 |

30 |

36 |

38 |

40 |

|

|

14 |

N p |

19 |

24 |

30 |

36 |

41 |

|

N э |

21 |

29 |

35 |

37 |

39 |

|

|

16 |

N p |

16 |

20 |

25 |

30 |

35 |

|

N э |

18 |

23 |

30 |

34 |

35 |

|

|

18 |

N p |

10 |

12 |

15 |

19 |

24 |

|

N э |

9 |

11 |

17 |

20 |

26 |

|

Таблица 3

Значения d N (%) по обсерватории Эдак (1959 г .)

|

Высота , км |

июль |

август |

||||

|

LT |

LT |

|||||

|

8 |

12 |

16 |

8 |

12 |

16 |

|

|

120 |

–9 |

–6 |

1 |

–4 |

–5 |

2 |

|

130 |

–9 |

–10 |

–1 |

–4 |

–7 |

1 |

|

140 |

–11 |

–10 |

–2 |

–6 |

–9 |

0 |

|

150 |

–10 |

–10 |

–3 |

–6 |

–9 |

0 |

|

160 |

–10 |

–10 |

–3 |

–7 |

–9 |

–2 |

|

170 |

–10 |

–8 |

–3 |

–8 |

–8 |

–3 |

|

180 |

–12 |

–8 |

–5 |

–11 |

–9 |

–6 |

|

190 |

–20 |

–13 |

–9 |

–18 |

–12 |

–10 |

|

200 |

–27 |

–18 |

–12 |

–21 |

–14 |

–12 |

Можно отметить большое расхождение расчетов с экспериментом на высотах 190 и 200 км , где сильнее роль содержания атомов кислорода . Может быть , это связано с тем , что в рассматриваемый период на дол готе 180° было пониженное в сравнении с моделью МСИС -86 [2] содержание атомарного кислорода .

Продолжая рассмотрение условий при очень высокой солнечной активности , приведем в табл . 4 значения N p и N э в период с 6 до 18 ч LT для высот 160 и 180 км в июле 1959 г . для обсерваторий

Таблица 4

Суточные изменения значений N160 и N180 по станциям Св . Джона и Монмут для июля 1959 г .

|

H , км |

Святой Джон (St. John's) |

|||||||||||||

|

LT |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

|

160 |

N p |

12 |

18 |

26 |

29 |

30 |

31 |

31 |

30 |

30 |

26 |

22 |

18 |

7 |

|

N э |

10 |

16 |

23 |

26 |

28 |

28 |

30 |

29 |

28 |

26 |

24 |

20 |

10 |

|

|

180 |

N p |

26 |

30 |

34 |

34 |

35 |

35 |

34 |

34 |

31 |

28 |

22 |

6 |

|

|

N э |

22 |

26 |

28 |

32 |

33 |

34 |

34 |

32 |

30 |

27 |

22 |

8 |

||

|

Монмут (Monmouth) |

||||||||||||||

|

160 |

N p |

14 |

19 |

24 |

29 |

32 |

32 |

32 |

32 |

30 |

27 |

24 |

21 |

9 |

|

N э |

16 |

20 |

24 |

27 |

29 |

30 |

30 |

30 |

30 |

27 |

24 |

21 |

10 |

|

|

180 |

N p |

18 |

24 |

29 |

33 |

36 |

37 |

37 |

37 |

34 |

32 |

28 |

12 |

10 |

|

N э |

18 |

24 |

28 |

31 |

34 |

36 |

37 |

37 |

35 |

38 |

29 |

19 |

10 |

|

Св . Джона (St. John's) (48° N, 307° E) и Форт Монмут (Ft. Monmouth) (40° N, 286° E). Из этой таблицы также видно хорошее согласие модельных расчетов с экспериментом как по временному ходу , так и по абсолютным значениям N .

Рассмотрим далее условия , характерные для пе риода умеренно повышенной и низкой солнечной ак тивности , по экспериментальным N , полученным в обсерватории Слау (Slough) (51.5° N, 0° E) в 1950 и 1953 гг . [7]. В табл . 5 приведены величины d N на че тырех высотах для 8, 12, и 16 ч LT в июле ( F av =128) и сентябре ( F av=106) 1950 г . и в июне ( F av=70) 1953 г . Можно отметить очень хорошее согласие N p и N э ле том 1950 г . по данным обсерватории Ватероо (Wathe-roo) (30° S, 116° E), расположенной в Южном полуша рии ( Австралия ). Сравнение приведено в табл . 6.

Таблица 5

Величины d N (%) для станции Слау .

|

H , км |

Июль 1950 г . |

Сентябрь 1950 г . |

Июнь 1953 г . |

||||||

|

8 ч LT |

12 ч LT |

16 ч LT |

8 ч LT |

12 ч LT |

16 ч LT |

8 ч LT |

12 ч LT |

16 ч LT |

|

|

140 |

4 |

0 |

–1 |

20 |

10 |

15 |

8 |

8 |

6 |

|

160 |

–2 |

0 |

–3 |

20 |

11 |

17 |

0 |

1 |

0 |

|

180 |

–7 |

–3 |

–5 |

24 |

8 |

8 |

–8 |

–1 |

–4 |

|

200 |

–18 |

–5 |

–8 |

9 |

1 |

1 |

–30 |

–5 |

0 |

Таблица 6

Сравнение расчетных и экспериментальных N (1010, м –3) для станции Ватероо в июле 1950 г .

|

H , км |

8 ч LT |

12 ч LT |

16 ч LT |

|||

|

N р |

N э |

N р |

N э |

N р |

N э |

|

|

140 |

16 |

15 |

21 |

21 |

15 |

15 |

|

160 |

20 |

20 |

26 |

26 |

19 |

19 |

|

180 |

24 |

24 |

31 |

30 |

23 |

23 |

|

200 |

28 |

28 |

35 |

33 |

30 |

29 |

Хорошо согласуются N р с N э во многие конкретные дни при различной степени геомагнитной возмущенно - сти . В табл . 7 показаны результаты расчетов N 200 для 18 возмущенных дней в апреле – августе 1960 г . в сравне нии с N э для обсерватории Форт Монмут по работе [8]. Всего рассмотрено 140 случаев . Различие между N р и N э в среднем составляет 7 %. В семи случаях это различие превышает 20 %, а в 37 случаях 10 %. Хорошее согласо вание N р с N э в эти дни является подтверждением того , что модель МСИС -86 [2] корректно описывала реакцию газового состава и температуры термосферы на изме нение геомагнитной возмущенности .

Существенные различия между N р и N э отме чаются почти во все зимние дни 1959 г . по данным

Таблица 7

Отношение N э / N р ( апрель – август 1960 г ., Форт Монмут .

|

Дата |

А р |

9 LT |

12 LT |

15 LT |

|

29.04 |

55 |

0,89 |

0.68 |

– |

|

6.05 |

60 |

– |

0.94 |

– |

|

7.05 |

55 |

1.03 |

0.96 |

0.93 |

|

11.05 |

42 |

0.83 |

0.89 |

0.84 |

|

5.06 |

52 |

0.97 |

1.06 |

1.00 |

|

7.06 |

25 |

1.02 |

1.00 |

1.00 |

|

9.06 |

24 |

1.13 |

1.00 |

0.94– |

|

28.06 |

65 |

1.04 |

1.10 |

– |

|

29.06 |

36 |

1.15 |

1.19 |

1.10 |

|

30.06 |

36 |

– |

– |

1.03 |

|

1.07 |

55 |

1.09 |

– |

1.07 |

|

5.07 |

20 |

1.00 |

0.98 |

0.98 |

|

15.07 |

40 |

1.09 |

– |

0.97 |

|

18.07 |

24 |

– |

– |

0.99 |

|

20.07 |

35 |

– |

0.99 |

0.98 |

|

21.07 |

26 |

1.07 |

1.18 |

1.04 |

|

17.08 |

52 |

1.11 |

1.05 |

1.04 |

|

18.07 |

106 |

– |

– |

1.00 |

апрель 2003, 2006 гг .

обсерваторий Эдак и Форт Монмут , когда N э пре вышало N р в 1.2–2 раза . C толь же существенные пре вышения N э над N р наблюдались и в некоторые дни зимних месяцев и вблизи равноденствий . Часто они связаны с « положительными » ионосферными воз мущениями . Следует отметить , что сравнение N р с N э в такие дни может служить индикатором такого рода возмущений на высотах нижней части области F. Вопрос этот заслуживает особого рассмотрения .

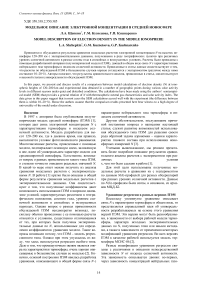

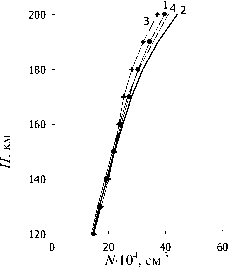

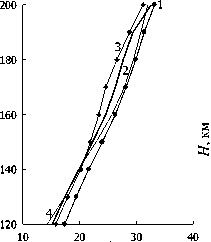

Был также рассмотрен вопрос о том , в какой ме ре модельные расчеты по версии ПЭМ с « москов скими » коэффициентами соответствуют экспери ментальным N , полученным в Иркутске , в Институ те солнечно - земной физики СО РАН , с помощью цифрового ионозонда . Расчеты проведены для всех дней летних периодов ( май – август ) 2003–2005 гг ., в которые проводились измерения . В среднем , по всему сезонному периоду каждого года получено , что d N в 2003 г . равнялось –4 %, а в 2004 и 2005 гг . dN = 4–5 %.

На рисунке приведены высотные профили N ( h ) по среднемесячным экспериментальным и расчет ным значениям N для трех месяцев двух лет . Видно хорошее согласие расчетов с экспериментом во всем рассматриваемом высотном диапазоне .

Заключение

Модельные расчеты электронной концентрации на высотах 120–200 км с помощью развиваемой авторами полуэмпирической модели хорошо согла суются с экспериментальными данными на сред них широтах в восточном и западном полушариях . Имеющиеся расхождения обычно лежат в пределах 10 %. Выявлены случаи , когда расхождение суще ственно увеличивается . Это относится к некоторым зимним месяцам и периодов вблизи равноденствий года очень высокой солнечной активности (1959 г .). В случаях выраженных положительных возму щений в течение части освещенного периода суток отмечаются большие различия между величинами N э и N р . По - видимому , в эти периоды имеет место заметное отклонение условий от фотохимического равновесия .

Отмеченное хорошее согласие расчетов с экспе риментом , наблюдающееся в разные сезоны при раз -

N ·104, см -3

июнь 2003, 2007 гг .

Высотные профили N ( h ) для трех месяцев 2003 и 2006 г .: апреля , июня и октября . Эксперимент ( кривая 1) – 2003 г . Расчет по модели ( кривая 2) – 2003 г . Эксперимент ( кри вая 3) – 2006 г . Расчет по модели ( кривая 4) – 2006 г . Эти обозначения относятся ко всем трем месяцам .

личных условиях солнечной активности и геомаг нитной возмущенности , говорит о достаточно высо кой прогностической ценности обсуждаемой моде ли . В целом можно констатировать оптимальную структуру базового уравнения регрессии модели . Отмеченные различия между величинами N э и N р в значительной мере могут быть обусловлены отличи ем газового состава в конкретных условиях от его описания рабочей моделью МСИС -86. При этом согласие расчетов с экспериментом в разнообразных гео - и гелиофизических условиях обязано качествам используемой модели термосферы .

Все изложенное дает основания заключить , что об суждаемая модель ионосферы может использоваться для оценок отклонений от модельного описания ха рактеристик газового состава в конкретных условиях .