Модельные характеристики скоростных способностей пловцов-спринтеров на этапе спортивного совершенствования

Автор: Гарьковенко Алексей Сергеевич, Брюханова Анна Юрьевна, Мануйлова Кристина Анатольевна, Соболева Наталья Владимировна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика физического воспитания

Статья в выпуске: 3 (53), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Использование моделирования физической подготовленности спортсменов распространено намного меньше, чем совершенствование отдельных методик, средств и других «инструментов» тренеров, но с помощью моделирования специалисты в сфере спорта высших достижений могут более эффективно вести тренировочный план и использовать его, максимально адаптируя для конкретных спортсменов с учетом особенностей их организма. Отсюда цель статьи - разработка модельных характеристик скоростных способностей пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе спортивного совершенствования. Методологию исследования работы составляют анализ научной литературы по выбранной проблеме и тестирование пловцов-спринтеров для разработки модельных характеристик их скоростных способностей. Результаты исследования. При помощи методики В.М. Зациорского нами была разработана балльная шкала оценок и ее интерпретация на графике с визуализацией результатов тестирования спортсменов. Согласно этим графикам мы можем конкретизировать «проблемы» и «преимущества» в физической подготовленности пловцов-спринтеров. На основании полученных расчетов был проведен факторный анализ скоростных способностей пловцов-спринтеров, тем самым выявлено несколько значимых факторов, влияющих на конечный результат заплыва на 100 метров вольным стилем. Заключение. По результатам данного исследования выявлены 4 фактора и переменные, наиболее влияющие на результат профильной дистанции пловцов. С помощью этих данных выявляются взаимосвязи переменных.

Пловцы-спринтеры, модельные характеристики, нормативные требования, тренировочный план, факторная структура, скоростные способности, тестирование, шкала оценок

Короткий адрес: https://sciup.org/144161867

IDR: 144161867 | УДК: 797.212.4 | DOI: 10.25146/1995-0861-2020-53-3-227

Текст научной статьи Модельные характеристики скоростных способностей пловцов-спринтеров на этапе спортивного совершенствования

DOI:

•< m

m

П остановка проблемы. Ежегодно в течение нескольких десятилетий конкуренция в спорте высших достижений возрастала и предъявляла все более новые и серьезные требования. На сегодняшний день

вильному составлению тренировочного плана для достижения наивысших результатов в спортивной деятельности, чтобы не навредить путем несбалансированных и чрезмерных нагрузок [Григорьева, Волкова, Чеснокова, 2017]. И.В. Та-

для успешного выступления на соревнованиях спортсмену требуется придерживаться тщательно разработанного и индивидуально адаптированного тренировочного плана подготовки. И.В. Григорьева в своей работе рассматривала взаимосвязь и соотношение общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) в тренировочном плане пловцов. Авторы уделяют особое внимание пра-

рабрина говорит о важности соблюдения основных методов физической подготовки пловцов младшего возраста, так как именно в этот период закладывается «фундамент» в их спортивную подготовку. Всем известно, что людей подросткового или старшего возраста не набирают в спортивные группы, набирают именно детей, так как их намного легче научить новым движениям в другой среде – в воде [Тарабрина, 2015].

Обратим внимание, что данный фактор также имеет большое влияние на спортивный результат профессиональных пловцов и может сказываться на их здоровье.

Г.А. Гилев, В.В. Владыкина, Н.Е. Максимова, А.С. Севастьянова рассматривают возможность более «раскрепощенного» и свободного подхода к составлению тренировочного плана для спортсменов-пловцов. По их мнению, ответом на вопрос «Как улучшить результативность?» является более вариативное использование стандартных методов и средств в тренировочном процессе. В своем педагогическом эксперименте авторы акцентировали внимание не на общем подходе к тренировкам, а конкретно на исправлении тех ошибок и тех «просадок» в физической подготовленности пловцов, которые составляют экспериментальную группу. Мы разделяем точку зрения данных авторов [Гилев и др., 2018] и в дальнейших исследованиях будем придерживаться такого же принципа, используя разработанную нами факторную модель.

Л.Э. Пахомова в научной работе изучала влияние и современную тенденцию применения тренерами различных средств интервальной тренировки по развитию специфических возможностей организма спортсмена, а именно гликолитических, с помощью повышения уровня функциональной мобильности организма спортсмена [Пахомова, Луценко, 2016].

Н.Е. Максимов и Г.А. Гилев, проводив исследование, пришли к выводу, что не активный, а именно пассивный отдых пловцов-спортсменов после анаэробных нагрузок дает эффектное стимулирование к «разгону» метаболизма путем увеличения молочной кислоты в крови спортсменов [Гилев, Максимов, 2011].

Необходимо упомянуть, что в возрастающей спортивной конкуренции есть лимитирующие факторы – физиология человеческого тела. В то время когда у нас есть неограниченные возможности в использовании технических средств, мы всегда будем упираться в пределы человеческих возможностей, и как раз на разрешение этого вопроса уходит больше времени и средств. В работе И.Н. Солопова (2010) рассматриваются основы функциональной подготовки спортсменов с точки зрения физиологии.

Е. Политко в работе рассматривает специализацию пловцов с раннего возраста, значение антропометрических данных, способностей юных спортсменов и других индивидуальных физиологических особенностей [Politko, Sheyko, 2020].

Кроме тренировочного плана, также очень важную роль в спортивной деятельности играют средства и методы, которые используют тренеры в процессе спортивной подготовки. Повышению уровня физической подготовленности пловцов уделяли внимание М.С. Малиновский, А.В. Аришин [Малиновский, Аришин, 2019], они рассматривали применение специальных средств в тренировочном процессе пловцов для эффективного подбора средств и методов в процессе многолетней индивидуальной физической подготовки; А.В. Петриев, А.А. Литвинов и Т.В. Рыбьянкова [Петриев, Литвинов, Рыбьянко-ва, 2019] изучали взаимосвязи ОФП и СФП; из зарубежных авторов П.Г. Морукоа [Moroucoa, 2015] рассматривал влияние асимметрии техники движения рук на результат пловцов-кролистов.

Педагогическому контролю в плавании уделялось намного меньше внимания, например, А.Г. Абалян, Д.М. Халиков, И.И. Халикова, И.В. Клешнев, И.Л. Тверяков [Абалян и др., 2018] рассматривали педагогический контроль за пловцами-паралимпийцами, а подобные работы для обычных пловцов не актуальны.

Наряду с усовершенствованием инвентаря, средств и методов физической подготовки, требуются также более новые, эффективные и точные методы контроля, которые будут отражать динамику физической подготовленности, учитывая индивидуальные особенности спортсменов.

Для этого нам необходимо изучить структуру физической подготовленности пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем.

В своей работе О.А. Казакова рассматривает существующие трудности при создании аналоговых функциональных моделей в спорте, связанные с тем, что необходимо учитывать большую вариативность параметров вегетативных и двигательных функций и непростое регулирование адаптивных реакций в процессе выполнения физических нагрузок. Один и тот же результат может быть достигнут разными путями, различной комбинацией отдельных компонентов, в сумме формирующих интегральную реакцию организма, которая будет способствовать решению двигательной задачи. Однако такие модели приобретают особо большое значение при проведении завершающего этапа отбора в большой спорт [Казакова и др., 2019].

Г.А. Гилев говорит о том, что на практике спортивной тренировки устранение слабых звеньев в подготовленности пловцов не несет акцентированный характер. В первую очередь данный недостаток в планировании связан с тем, что каждый спортсмен имеет индивидуальные взаимосвязанные характеристики. В результатах эксперимента авторы обнаружили, что для спортсменов высокого класса предпочтителен путь, когда тренировочные нагрузки планируются с ориентацией на модельные (должные) параметры самого спортсмена [Гилев и др., 2019].

В научных работах по разным видам спорта многие отечественные и зарубежные авторы разрабатывают факторные модели в качестве эталона, на который можно опираться и ясно понимать, что нужно дорабатывать, но редко кто продолжает анализировать получившиеся данные и находить взаимосвязи между отобранными компонентами. О.Я. Павелец показывает применение модельных характеристик в боксе, выделяет специфические параметры физической подготовленности боксеров по разным весовым категориям [Павелец, Остьянов, Май-данюк, 2013]. В другой работе о гиревом спорте В.Ю. Павлов и М.Д. Кудрявцев представили эксперимент с использованием модельных характеристик физической подготовленности спортсменов и зафиксировали значительные улучшения контрольных испытаний у спортсменов после проведенного эксперимента [Павлов, Кудрявцев, 2017]. А.А. Голованов и А.Л. Оган-джанов разработали модельные характеристики для пожарно-прикладного спорта и соста- вили таблицу разрядов [Голованов, Оганджа-нов, 2014]. В.В. Фарбей в своей работе установил, что гоночный компонент в соревновательной деятельности является наиболее вариативным показателем. Сравнительный анализ модельных характеристик проводился при помощи оценки соответствующих модельных уровней. Гоночный компонент соревновательной деятельности характеризовался динамикой скорости передвижения на отрезках дистанции [Фарбей, 2009]. Ненад Коропановский и Сре-ко Джованови описывали модельные характеристики боя у элитных спортсменов-каратистов [Koropanovski, Jovanovi, 2007].

В.Р. Соломатин разработал модельные характеристики специальной работоспособности пловцов, где за переменные взял физиологические показатели, такие как ExcCO2, VCO2/ ExcCO2, VO2 и др. В эксперименте было проведено всего три тестирования: ступенчато возрастающая нагрузка, тест 4х50 и 800 метров.

На данном этапе нашего исследования целью явилась разработка модельных характеристик скоростных способностей пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем.

В соответствии с поставленной целью исследования были сформулированы следующие задачи:

-

1) рассмотреть использование метода моделирования в спорте;

-

2) определить факторную структуру скоростных способностей пловцов-спринтеров на этапе спортивного совершенствования и выявить наиболее значимые переменные для каждого фактора;

-

3) разработать модель физической подготовленности пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем.

Методология исследования. В исследовании принимали участие 12 пловцов-спринтеров 18-22 лет, специализация - спринтерское плавание на дистанции 100 метров вольным стилем. Испытание проводилось в спортивном комплексе «Радуга». Основная цель данного испытания –

это комплексное тестирование физических качеств спортсменов-пловцов. При проведении тестирования были зафиксированы переменные, указанные в табл. 1.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестирования скоростных способностей пловцов-спринтеров представлены в табл. 1. Коэффициенты вариации по всем показателям меньше 30 %, что говорит об однородности данной выборки. В результате тестирова

Результаты контрольных испытаний пловцов-спринтеров

ния были зафиксированы следующие переменные (см. табл. 1):

-

- t0 - быстрота реакции спортсмена на звуковой сигнал;

-

- t1-t10 - время проплывания дистанционных отрезков, соответственно первого (t1 – 15 м), второго (t2 - 10м), третьего (t3 -10 м), четвертого (t4 – 10м), пятого (t5 – 5 м), шестого (t6 – 5 м), седьмого (t7 - 10 м), восьмого (t8 - 10 м), девятого (t9 – 10 м) и десятого (t10 – 15 м).

Таблица 1

Table 1

Results of control tests for sprinter swimmers

|

№ |

Тесты |

Х сред |

± m |

V |

|

1 |

t0 |

0,2 |

0,002 |

3,230 |

|

2 |

t1 |

4,6 |

0,104 |

6,713 |

|

3 |

t2 |

4,7 |

0,064 |

4,063 |

|

4 |

t3 |

4,8 |

0,087 |

5,386 |

|

5 |

t4 |

5,0 |

0,092 |

5,575 |

|

6 |

t5 |

3,0 |

0,035 |

3,502 |

|

7 |

t6 |

3,2 |

0,035 |

3,285 |

|

8 |

t7 |

5,6 |

0,082 |

4,407 |

|

9 |

t8 |

6,1 |

0,080 |

3,932 |

|

10 |

t9 |

6,8 |

0,097 |

4,231 |

|

11 |

t10 |

8,3 |

0,181 |

6,556 |

|

12 |

t100 |

52,1 |

0,384 |

2,209 |

На основе использования средних результатов контрольного тестирования составлена 9-балльная шкала оценок по методу, предложенному В.М. Зациорским (1979), где шаг равен половине стандартного отклонения. В дан ной шкале мы выделили «Эталон» показателей результатов тестирования физической подготовленности пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем (табл. 2).

Таблица 2

Шкала оценок

Rating scale

Table 2

|

Тесты |

-4 |

-3 |

-2 |

-1 |

Эталон |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

t0 |

0,21 |

0,21 |

0,21 |

0,20 |

0,2 |

0,20 |

0,19 |

0,19 |

0,19 |

|

t1 |

5,22 |

5,07 |

4,91 |

4,76 |

4,6 |

4,44 |

4,29 |

4,13 |

3,98 |

|

t2 |

5,08 |

4,99 |

4,89 |

4,80 |

4,7 |

4,60 |

4,51 |

4,41 |

4,32 |

|

t3 |

5,32 |

5,19 |

5,06 |

4,93 |

4,8 |

4,67 |

4,54 |

4,41 |

4,28 |

|

t4 |

5,55 |

5,41 |

5,28 |

5,14 |

5 |

4,86 |

4,72 |

4,59 |

4,45 |

|

t5 |

3,21 |

3,16 |

3,11 |

3,05 |

3 |

2,95 |

2,89 |

2,84 |

2,79 |

|

t6 |

3,27 |

3,25 |

3,23 |

3,22 |

3,2 |

3,18 |

3,17 |

3,15 |

3,13 |

|

t7 |

6,09 |

5,97 |

5,85 |

5,72 |

5,6 |

5,48 |

5,35 |

5,23 |

5,11 |

|

t8 |

6,58 |

6,46 |

6,34 |

6,22 |

6,1 |

5,98 |

5,86 |

5,74 |

5,62 |

|

t9 |

7,38 |

7,23 |

7,09 |

6,94 |

6,8 |

6,66 |

6,51 |

6,37 |

6,22 |

|

t10 |

9,38 |

9,11 |

8,84 |

8,57 |

8,3 |

8,03 |

7,76 |

7,49 |

7,22 |

|

t100м |

54,40 |

53,83 |

53,25 |

52,68 |

52,1 |

51,52 |

50,95 |

50,37 |

49,80 |

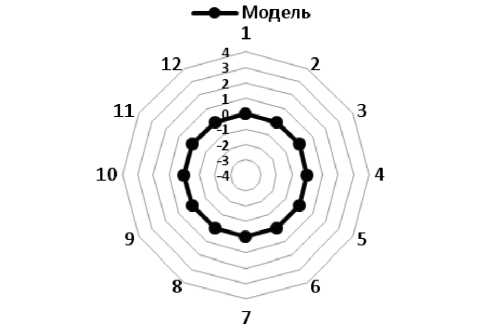

По оценкам проведенных тестов пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем, мы можем постро ить графическую модель на диаграмме компонентов физической подготовленности пловцов-спринтеров (рис. 1).

Рис. 1. Графическая модель физической подготовленности пловцов-спринтеров

Fig. 1. Graphical model of physical fitness among sprinter swimmers

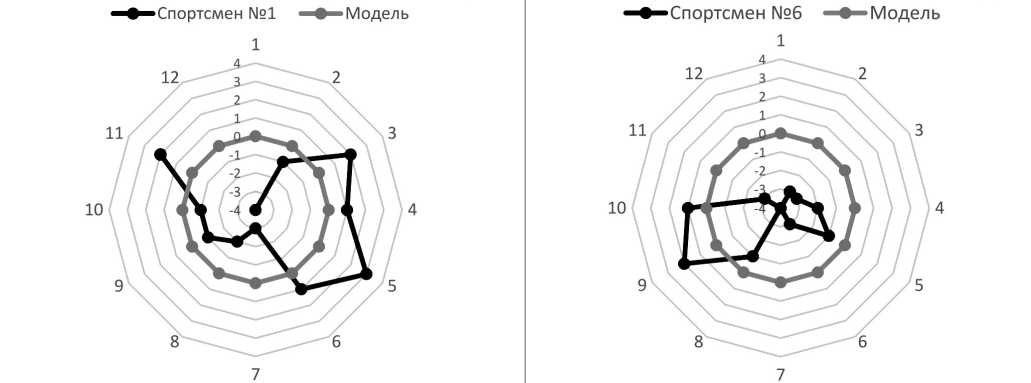

Применяя шкалу оценок, мы можем наложить результаты наших испытуемых на данной диаграмме и тем самым увидеть структуру физической подготовленности спортсме

Рис. 2. Структура физической подготовленности пловца № 1 и 2

Fig. 2. Structure of physical fitness for swimmer No. 1 and 2

Данное сравнение структур физической подготовленности спортсменов с моделью физической подготовленности наглядно показывает, по каким компонентам тот или иной спортсмен отстает, по каким имеет такой же уровень подготовленности, а по каким превосходит.

Также данный способ контроля позволит тренерам обоснованно и более эффективно вносить коррективы в тренировочный процесс на, сравнивая ее с разработанной нами моделью. Представим диаграмму модели на примере результатов спортсменов под номером 1 и 6 (рис. 2).

по физической подготовке пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем.

Для выявления факторной модели физической подготовленности мы использовали метод математической статистики - факторный анализ. Расчеты производились при помощи лицензионной компьютерной программы IBM SPSS Statistics Subscription. Результаты компьютерной обработки представлены в табл. 3.

Результаты факторного анализа

Таблица 3

Table 3

Results of factor analysis

|

Тесты |

Факторы |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Реакция на звук |

0,124 |

0,876 |

0,142 |

0,172 |

|

t1 |

0,353 |

0,678 |

– |

– |

|

t2 |

0,950 |

0,178 |

-0,107 |

0,130 |

|

t3 |

0,955 |

0,152 |

||

|

t4 |

0,953 |

0,106 |

-0,217 |

|

|

t5 |

0,276 |

0,197 |

0,870 |

-0,155 |

|

t6 |

– |

– |

0,946 |

– |

|

t7 |

– |

– |

– |

0,940 |

|

t8 |

-0,515 |

– |

-0,148 |

0,754 |

|

t9 |

-0,641 |

0,479 |

-0,166 |

0,502 |

|

t10 |

-0,227 |

0,810 |

0,333 |

– |

|

t100м |

0,486 |

0,714 |

0,291 |

0,387 |

Из них видно, что первый фактор включает высокие значения, имеющие следующие переменные: t2 (0,950), t3 (0,955), t4 (0,953) - они выделены жирным шрифтом в табл. 3. Данный фактор характеризует способность пловца-спринтера набирать скорость в начале дистанции.

Второй фактор включает в себя высокие значения, которые имеют факторные нагрузки для переменных: t1 (0,678), t10 (0,810), t100 (0714). По нашему мнению, этот фактор характеризует способность спортсменов, которую можно назвать как «скорость выполнения движений».

Третий фактор: t5 (0,870), t6 (0,946). По-види-мому, данный фактор характеризует способность спортсменов к моментальному и короткому ускорению во время дистанции.

Четвертый фактор: t7 (0,940), t8 (0,754), t9 (0,502). Он характеризует способность спортсменов удерживать темп движений, так как t7, t8 и t9 - это первые 10-метровые отрезки после поворота.

Заключение. Таким образом, мы рассмотрели применение факторного анализа в сфере спортивной подготовки, выяснили, что большинство авторов применяют его для выделения факторов, но мало кто изучает их взаимозависимость и взаимовлияние, мы планируем этим заняться на следующих этапах нашей работы.

Также нам удалось определить факторную структуру физической подготовленности пловцов-спринтеров на этапе спортивного совершенствования и выявить наиболее значимые переменные характеристики для каждого фактора, они указаны в табл. 3.

С помощью разработанной балльной системы методом В.М. Зациорского построили графическое представление факторной модели физической подготовленности пловцов-спринтеров, спроецировали их результаты на получившийся рисунок модели (рис. 2) и с помощью этого смогли увидеть, где наши испытуемые имеют «просадки» в физической подготовленности, а где, наоборот, «преуспевают».

Список литературы Модельные характеристики скоростных способностей пловцов-спринтеров на этапе спортивного совершенствования

- Абалян А.Г., Халиков Д.М., Халикова И.И., Клешнев И.В., Тверяков И.Л. Комплексный педагогический контроль в подготовке пловцов-паралимпийцев // Адаптивная физическая культура. 2018. № 1 (73). С. 45-47. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=32588387 (дата обращения: 04.08.2020).

- Арансон М.В., Шустин Б.Н. Тематика современных исследований по олимпийским циклическим видам спорта // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. 8. № 4 (170). С. 18-25. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=37785377 (дата обращения: 04.08.2020).

- Войтенко Ю.Л., Соломатин В.Р. Планирование тренировочных нагрузок различной направленности на основе учета показателей специальной работоспособности 9. юных пловцов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2020. № 1. С. 54-56. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=42757006 (дата обращения: 15.02.2020).

- Гилев Г.А., Максимов Н.Е. Использование сочетаний упражнений различной интен- 10. сивности в тренировочном процессе пловцов // Вестник спортивной науки. 2011. № 2. С. 12-15. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=16757256 (дата обращения: 10.07.2020).

- Гилев Г.А., Большаков В.В., Владимирова В.В., Егорычева Э.В. Повышение результативности соревновательной деятельности с ис- 11. пользованием модельных характеристик // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 2 (168). С. 86-90. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=37102096 (дата обращения: 15.02.2020).

- Гилев Г.А., Владыкина В.В., Максимов Н.Е., Севастьянова А.С. Реализационные основы построения специальной физической под- 12. готовки пловцов высокого класса // Физическая культура, спорт и здоровье. 2018. № 32-2. С. 39-42. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=37157570 (дата обращения: 10.07.2020).

- Голованов А.А., Оганджанов А.Л. Модельные характеристики соревновательной деятельности спортсменов по преодолению 100-метровой полосы с препятствия- 13. ми в пожарно-прикладном спорте // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2014. № 2. С. 103-108. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=22016772. (дата обращения: 15.02.2020).

- Григорьев Д.С., Туманцев Д.С., Григорьева И.В., Волкова Е.Г., Стородубцева Т.Н. Условия подготовки пловцов в вузе // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2017. № 3 (22). С. 74-75. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=30266950 (дата обращения: 12.07.2020).

- Григорьева И.В., Волкова Е.Г., Чеснокова Н.П. Соотношение общей и специальной физической подготовки пловцов // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2017. № 4 (23). С. 151-153. URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=32321782 (дата обращения: 12.07.2020).

- Казакова О.А., Решетин А.А., Иванова Л.А., Азаров Д.Н. Значение модельных характеристик в спорте для спортивного отбора и управления тренировочным процессом // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 2 (168). С. 183-186. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37102124 (дата обращения: 15.02.2020).

- Малиновский М.С., Аришин А.В. Повышение уровня специальной физической подготовки у высококвалифицированных пловцов в макроцикле // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. 2019. № 1. С. 221-222. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=42492666 (дата обращения: 7.08.2020).

- Павлец А.Я., Остьянов В.Н., Майданюк Е.В. Модельные характеристики как основа индивидуализации подготовки боксеров высших разрядов (элиты) // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2013. № 10. С. 52-55. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=20249537 (дата обращения: 15.02.2020).

- Павлов В.Ю., Кудрявцев М.Д. Повышение уровня физической подготовленности юношей 13-15 лет, занимающихся гиревым спортом с использованием модельных характеристик // Дискурс. 2017. № 7 (9). С. 55-61. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29443366 (дата обращения: 15.02.2020).

- Пахомова Л.Э., Луценко А.Г. Технология специальной физической подготовки квалифицированных пловцов в подготовительном периоде // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 12-6. С. 69-73. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27676199 (дата обращения: 24.06.2020).

- Петряев А.В., Литвинов А.А., Рыбьяков Т.В. Взаимосвязь специальной физической подготовленности спортсменов со структурой соревновательной деятельности в плавании // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 11 (177). С. 347-353. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=41495437 (дата обращения: 15.02.2020).

- Соломин В.Р. Модельные характеристики и нормативные требования специальной работоспособности высококвалифицированных пловцов // Вестник спортивной науки. 2009. № 4. С. 17-20. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/modelnye-harakteristiki-i-normativnye-trebovaniya-spetsialnoy-rabotosposobnosti-vysokokvalifitsirovannyh-plovtsov/viewer (дата обращения: 08.12.2019).

- Тарабрина И.В. Основные методы физической подготовки пловцов младшего возраста // European social science journal. 2015. № 3. С. 95-101. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=23556522 (дата обращения: 10.07.2020).

- Фарбей В.В. Модельные характеристики показателей соревновательной деятельности квалифицированных биатлонистов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2009. № 2 (48). С. 76-80. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-nye-harakteristiki-pokazateley-sorevnovatel-noy-deyatelnosti-kvalifitsirovannyh-biatlonis-tov (дата обращения: 15.02.2020).

- Avalos M., Hellard P., Chatard J. Modeling the training-performance relationship using a mixed model in elite swimmers // Med Sci Sports Exerc. 2003. № 5 (35). P. 838-846. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4764670/ (дата обращения: 15.01.2020).

- Crowley E., Harrison A.J., Lyons M. The impact of resistance training on swimming performance: A systematic review // Sports Med. 2017. P. 2286-2307. URL: https://link.springer. com/content/pdf/10.1007/s40279-017-0730-2.pdf (дата обращения: 11.08.2020).

- Koropanovski N.S. Jovanovi. Model characteristics of combat at elite male karate competitors // Serbian Journal of Sports Sciences. 2007. № 1 (3). P. 97-115. URL: http://www.sjss-sport-sacademy.edu.rs/wp-content/uploads/mod-el-characteristics-of-combat-at-elite-male-karate-competitors.pdf (дата обращения: 24.07.2020).

- Moroucoa P.G. Quantification of upper limb kinetic asymmetries in front crawl swimming // Human Movement Science. 2015. Vol. 40. P. 185-192. URL: https://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0167945714002395 (дата обращения: 25.05.2020).

- Politko E., Sheyko L. Features of morphological and functional characteristics and physical preparedness of sprinters 15-16 years old, specializing in various swimming methods // Slobozhanskyi herald of science and sport. 2020. № 8. P. 63-66. URL: http://journals.uran. ua/sport_herald/article/view/202063/202003 (дата обращения: 15.01.2020).

- Politko O. Model characteristics of physical development and special physical preparedness of swimmers 12-15 years old // Slobozhanskyi herald of science and sport. 2018. Is. 2 (64). P. 37-40. URL:http://journals.uran.ua/sport_ herald/article/view/133618 (дата обращения: 21.01.2020).

- Tor E., Pease D.L., Ball K.A. Comparing three underwater trajectories of the swimming start // Journal of Science and Medicine in Sport. 2014. URL: http:// www.sciencedirect.com/ (дата обращения: 15.07.2020).