Модельные исследования действия солей кадмия и стронция на фотосинтетические показатели пшеницы

Автор: Пиняскина Александра Владимировна, Пиняскина Елена Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 5-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучали влияние солей кадмия и стронция на флуоресцентные характеристики фотосинтетических пигментных комплексов изогенных линий пшеницы с. «Мироновская 808». Показано, что инкубация проростков пшеницы в растворах CdCl 2 и SrCl 2 подавляла ростовые процессы, снижала интенсивность фотосинтеза. В постстрессовый период фотосинтез усиливался. Анализ индукционных кривых флуоресценции хлорофилла всех сортов (Rht 9, 13, 17) показал, что на ранних стадиях токсическое действие Cd и Sr в исследованных концентрациях проявляется не только в подавлении электронного транспорта ФСII, но и в уменьшении степени энергизации фотосинтетических мембран. Начальные процессы развития токсического действия Cd и Sr связаны со снижением эффективности световых реакций фотосинтеза, что и определяет в дальнейшем ухудшение продукционных свойств.

Растение, фотосинтез, флуоресценция, тяжелые металлы

Короткий адрес: https://sciup.org/148204008

IDR: 148204008 | УДК: 577.355.4:

Текст научной статьи Модельные исследования действия солей кадмия и стронция на фотосинтетические показатели пшеницы

постоянная аэрация раствора). На 3 сутки после проклевывания проростки переносили в контейнеры с керамзитом. Семена были выращены в растворах хлорида кадмия с концентрациями 1*10-4 Моль/л, 1*10-5 Моль/л, 1*10-6 Моль/л и в растворах хлорида стронция в тех же концентрациях. Контрольные образцы были выращены на воде. Измерения проростков пшеницы производились на 5, 10 и15 сутки после проклевывания. Учитывали темпы прорастания, общую всхожесть, прирост побегов, количество корней и длину наибольшего корня. Количество повторностей – 10.

Параметры флуоресценции хлорофилла а листьев измеряли с помощью флуориметра MINI-PAM (Pulse Amplitude Modulation) Yeinz Walz GmbH, (Германия) методом амплитудной импульсной модуляции света. Перед измерением побеги были адаптированы к темноте в течение 10 мин. В ходе экспериментов регистрировали следующие параметры флуоресценции: F 0 – интенсивность флуоресценции хлорофилла в адаптированных к темноте образцах при действии зондирующих импульсов возбуждающего света; Fm — интенсивность флуоресценции хлорофилла во время действия 0,8 с насыщающей вспышки света, восстанавливающей первичные хинонные акцепторы Q A до Q А * ; Y - эффективность процессов фотосинтеза; qP и qN - коэффициенты химического и нехимического фототушения флуоресценции, NPQ - параметр нехимического фототушения флуоресценции.

Для возбуждения флуоресценции хлорофилла используется импульсная модуляция красного света, источником которого служит «красный» светодиод (LED), максимум излучения при длине волны 650 нм. Продолжительность импульсов 3 мкс модуляционная частота 0,6 кГц, режиме укороченной вспышки (burst-mode) вспышки продолжительностью 0,2 сек. чередуются с периодами темноты 0,8 сек. Свет светодиода проходит через фильтр (Balzers DT Cyan, special), с максимумом пропускания 650 нм и оставляющий небольшой участок спектра более 700 нм. Флуоресценция регистрировалась с помощью трехслойного полупроводникового фотодиода (PIN-фотодиод) при длине волны более 700 нм, благодаря наличию длинноволнового фильтра (RG 9, Schott). Интенсивность 0,15 мкмоль м-2с-1 ФАР; Источником насыщающих световых импульсов и постоянного актиничного освещения служит галогенная лампа 8 Вт /20 Вт (Bellaphot. Osram). Статистическую обработку данных проводили с помощью пакетов стандартных программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 6. В таблицах и на рисунках представлены средние значения и стандартные отклонения. Достоверность различий между парными значениями оценивали по t –критерию Стьюдента при P<0.05.

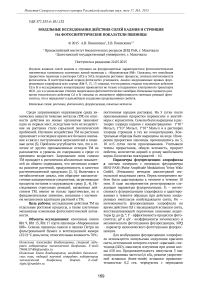

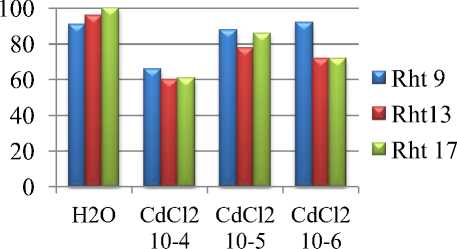

Результаты исследований. По всхожести наиболее устойчивым к ТМ является Rht 9. Концентрация хлорида кадмия 10-4 наиболее ингибирующая для всех линий. Rht 13 и Rht 17 схоже реагировали на соли кадмия. В то же время стронций ингибирует всхожесть Rht 13 во всех концентрациях на 45-50%. Наиболее устойчивыми к действию стронция оказались линии Rht 9 и Rht 17. На Rht 17 все концентрации влияют практически одинаково, и всхожесть составляет 75-85% от контроля (рис. 1).

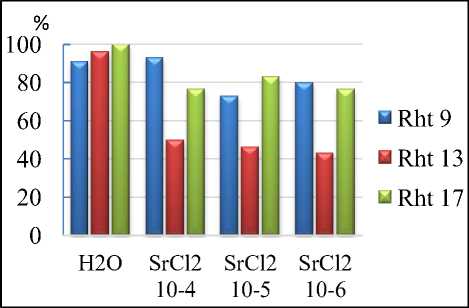

Рис. 2. Изменение надземной части линий Rht 9 и Rht 13 в зависимости от концентрации солей кадмия и стронция

У линии Rht 9 под действием солей стронция наблюдается ингибирующий эффект по всем показателям, который усиливается к 15 суткам. Изменение концентрации никак не влияет на отдельные измеряемые морфологические показатели и оказывает общее ингибирующее действие (рис. 2а, б). При действии же различных концентраций хлорида кадмия на начальных этапах развития наблюдается замедление роста; по видимому к 15 суткам происходит адаптация к данному виду стресса, в результате чего показатели длины гипокотиля близки к контрольным и составляют 73-103%.

У линии Rht 17 на 10 сутки наблюдается резкий скачок ростовых процессов как корневой, так и надземной части при воздействии солями стронция всех концентраций и солями кадмия 105-10-6 М. Концентрации хлорида стронция, ингибирующие на 10 сутки корневую систему, стимулируют ростовые процессы гипокотиля. Необходимо отметить, что концентрации ингибирующие рост гипокотиля стимулируют рост корня в длину. Таким образом, наблюдается обратная корреляция между длиной корневой системой и длиной гипокотиля. В случае же с хлоридом кадмия наблюдается прямо пропорциональная зависимость этих показателей. В растворах с солями стронция у линий Rht 9 и Rht 13 изменения числа корней по отношению к контролю практически не происходит, а у сорта 17 наблюдается прирост как при действии солей стронция, так и при действии хлорида кадмия в концентрациях 10-5-10-6 М.

Измерение длины надземной части у всех линий, выращенных в различных концентрациях стронция, показало прирост по отношению к контролю на 5 сутки и его дальнейшее постепенное ингибирование у Rht 9 и Rht 13. С другой стороны, почти во всех опытных образцах при воздействии солями кадмия максимальное ингибирование происходит именно к 5 суткам. Из исследуемых концентраций кадмия наибольшим ингибирующим эффектом для всех морфологических показателей обладает CdCl2 10-4 М. Слабым ингибитором практически по всем показателям является хлорид кадмия в концентрации 10-6 М. Наиболее устойчивой к действию солей кадмия оказалась линия Rht 9. Хлорид стронция для всех линий и во всех концентрациях показал себя сильным ингибитором, замедляя рост по отношению к контролю до 70%. Необходимо отметить факт коррелятивной связи между количеством и длиной корней при действии солей стронция. Увеличение длины корней сопряжено со снижением их числа, что особенно заметно у Rht 13 и Rht 17.

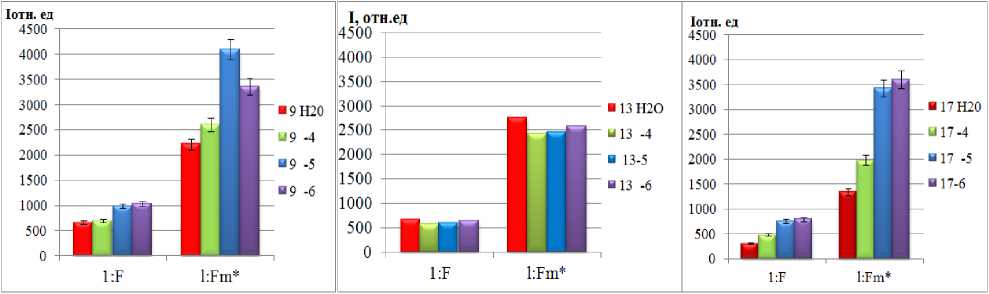

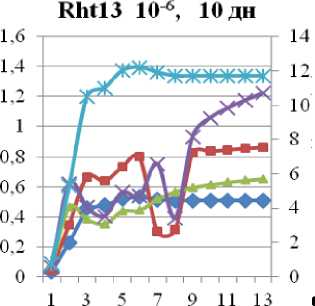

Исследуя действие солей металлов на проростки пшеницы разных линий мы работали в основном с биометрическими параметрам этих растений. Так как биометрические показатели являются результатом изменений на молекулярном уровне, мы изучали действие ТМ на процессы фотосинтеза. В результате исследований нами было показано, что квантовый выход флуоресценции ( F ) как и максимальной флуоресценции хлорофилла ( Fm *) у всех линий пшеницы при концентрации Sr 10-6 моль/л совпадают с контрольными (по воде) или являются максимальным (рис. 3 а, б, в). Снижение квантового выхода ( F ) у сорта Rht 13 указывает на фотоповреждение фотосинтезирующих систем.

а б в

Рис. 3. Квантовые выходы флуоресценции (F) и максимальной флуоресценции (Fm) линий Rht 9,13,17 в зависимости от концентрации солей Sr

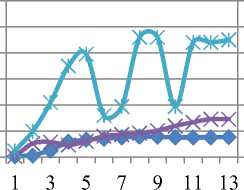

Выход максимальный флуоресценции (Fm*), измеренный после полной темновой адаптации (когда все реакционные центры открыты, и все первичные акцепторы электронов окислены) у линий Rht 9 и 17 максимален, при минимальном использовании энергии на фотохимические реакции и тепловое излучение. Уменьшение Fm* у линии Rht 13 (при всех разведениях) свидетельствует об увеличении безызлучательных потерь световой энергии – тепловая диссипация. Анализ кривых тушения флуоресценции (NPQ) показывает увеличение значений, приближаясь к контрольным (относительно воды), что свидетельствует об интенсификации процессов нефотохимического тушения, связанных с рассеиванием энергии возбуждения антенного хлорофилла в виде тепла. В целом, по рис. 3 видно, что наиболее чувствительной к ТМ является линия Rht 13, даже слабая концентрация растворов металлов у которого оказывает негативное влияние на фотосинтетическую активность: уменьшение F и Fm*, рост qP и qN. Что же касается высоких концентраций ТМ, то изучение индукционных кривых флуоресценции указывает на индукцию процессов нефотохимического тушения (см. рис.4 б), концентрация 10-6 моль/л вы- звала снижение фотосинтетической активности ниже исходного уровня.

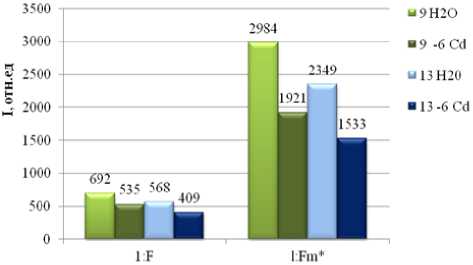

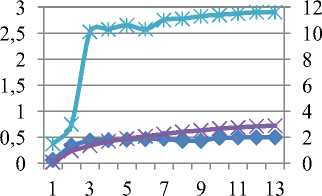

При изучении кинетики восстановления фотосинтетического аппарата наблюдалась та же картина: максимально быстро восстанавливались сорта Rth 17 (1мин.) и 13 (1,5 мин.), тогда как Rth 9 потребовался более продолжительный период времени до 4 минут. При изучении влияния разных концентраций кадмия на проростки, отметим, что не все образцы проросли: на 15 сутки зафиксировали хлороз листьев, соответственно, говорить об эффективность фотосинтетических процессов не приходится. Квантовые выходы флуоресценции (F) и максимальной флуоресценции (Fm) линий Rht 9, 13, выращенных в растворе Cd при концентрации 10-6 моль/л снижались и были меньше контрольных ( по воде) (рис. 5).

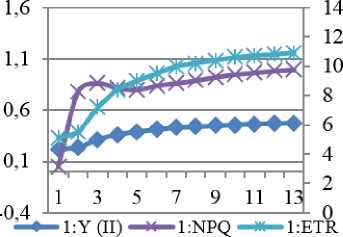

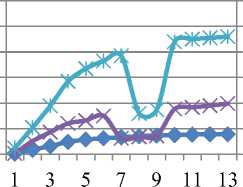

Для того, чтобы определить же какие реакции идут, мы сняли характеристические кривые NPQ, qP и qN отражающие ту часть нефотохимического тушения, которая связана с рассеиванием энергии возбуждения антенного хлорофилла в виде тепла. В контрольных образцах Rht 9(Н 2 О) было отмечено резкое увеличение qN, связанное с нарушением утилизации фотосинтетической энергии.

Рис. 5. Квантовый выход флуоресценции (F)и максимальной флуоресценции (Fm) линий Rht 9, 13, выращенных в растворе Cd

Rhtl3 Н2О

Рис. 4. Индукционные кривые пшеницы линии Rht 13 - контроль (Н 2 О) и опыт (концентрации Sr10-4 и 10-6М). По левой вертикальной оси – интенсивность флуоресценции (I, отн. ед.), по правой вертикальной – скорость электронов по ETR (µmol electrons/(m2·s).

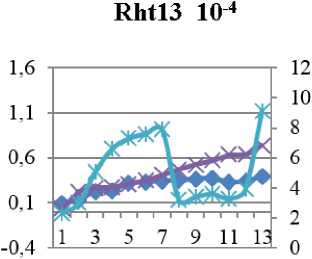

Уменьшение же qP в опытном образце мы связываем с нарушениями в цепи транспорта электронов. Отмечено резкое падение тока электронов и снижение тепловой диссипации на фоне падения эффективности фотосинтеза почти в два раза от контрольной. Гораздо хуже дело обстоит у сорта Rth 13: (см.рис. 6 в) видно, что поток электронов не стабилен, более того, он дважды падает практически до 0.

Используя кривые индукции флуоресценции, мы разделили различные типы флуоресценции, приводящие к снижению квантового выхода ФС II. Быстрое восстановление, происходящее в первые 30-60 секунд, отражает перераспределение энергии связанное с нефотохимическим тушением флуоресценции. Более медленные процессы нефотохимического тушения, протекающие в первые 10-30 минут связаны с перераспределением энергии возбуждения в пользу ФС II.

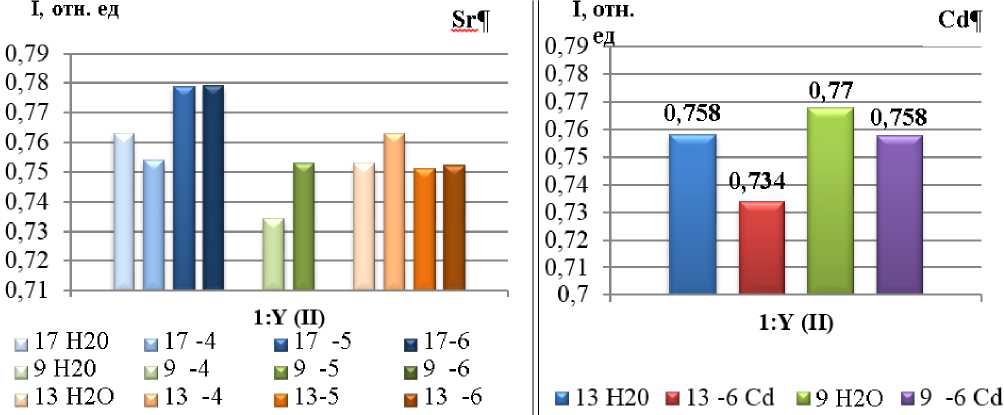

Исходя из анализа формы, кинетики индукционной кривой (её медленной - восстановительной фазы), можем говорить о восстановлении различных компонентов нефотохимического тушения флуоресценции, степени фотоингибирования, электронном транспорте между стромой (или цитоплазмой) и переносчиками электронов в тилакоидных мембранах. Эффективность преобразования энергии в процессе фотосинтеза зафиксирована у сорта Rth 9 на уровне 0,758, несколько ниже у сорта Rth 13, в то время, как в контроле Y=0,77 и 0,758, соответственно. Теоретически максимальное значение Y имеют растения, растущие в благоприятных условиях 0,83, однако на практике этот показатель несколько ниже - 0,8 (рис. 7).

Rht 9 Н2О

1:Y (II) 1:NPQ 1:ETR

а

Rht 9 10-6 Cd

2,5

1,5

0,5

б

Rht 13 10-6 Cd

2,5

1,5

0,5

в

Рис. 6. Индукционные кривые сортов Rth 9 и Rth 13. По левой вертикальной оси – интенсивность флуоресценции (I, отн. ед.), по правой вертикальной – ETR (µmol electrons/(m2·s)

Рис. 7. Эффективность фотосинтеза у сортов Rh 9, 13, 17, выращенных при различных концентрациях ТМ

Выводы: соли кадмия и стронция по-разному влияют на морфофизиологические показатели и фотосинтез растений. Степень ингибирования фотосинтеза во многом зависит от концентрации металла в субстрате. Высокие концентрации металлов влияют на ультраструктуру хлоропластов, замедляют скорость электронного транспорта, уменьшая содержание фотосинтетических пигментов и активность ферментов цикла Кальвина как за счет их прямого действия на отдельные реакции фотосинтеза, так и в результате опосредованного влияния на другие физиологические процессы.

Список литературы Модельные исследования действия солей кадмия и стронция на фотосинтетические показатели пшеницы

- Лукин, С.В. Содержание меди и свинца в почвах Белогородской области/С.В. Лукин, С.В. Меленцева, П.М. Авраменко//Агрохимия. 2009. №2. С. 71-74.

- Минкина, Т.М. Влияние различных мелиорантов на подвижность цинка и свинца в загрязненном черноземе/Т.М. Минкина, Г.В. Мотузова, О.Г. Назаренко и др.//Агрохимия. 2007. № 10. С. 67-75.

- Минеев, В.Г. Химизация земледелия и природная среда. -М.: Агропромиздат, 990. С. 287.

- Прохорова, Н.В. К вопросу о фоновой концентрации в почвах Самарской области//Самарская Лука: Бюлл. -Самара, 2002. №2. С. 145-149.

- Sinha, P. A core-extraction distributed ad hoc routing algorithm/P. Sinha, R. Sivakumar, V. Bharghavan//Selected Areas in Communications, IEEE Journal. 1999. №17 (8). P. 1454-1465.