Модернизированная экспериментальная установка для регистрации и исследования многозарядных ионов лазерной плазмы

Автор: Матназаров Анвар Рустамович, Давлетов Икрам Юсубович, Жапаков Азамат Икромбоевич

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 9 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные по модернизированной экспериментальной установке для исследования взаимодействия излучения лазера с твердыми телами при различных углах падения. Для регистрации и исследования спектра ядер исследуемых элементов был использован твердотельный неодимовый лазер, работающий в моноимпульсном режиме.

Лазер, масс-спектрометр, атом, ядро, спектр, параметр, плазма, заряд, мишень, легких элементов, рекомбинация, излучения, многозарядные ионы

Короткий адрес: https://sciup.org/14117879

IDR: 14117879 | УДК: 66.023.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/58/19

Текст научной статьи Модернизированная экспериментальная установка для регистрации и исследования многозарядных ионов лазерной плазмы

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 66.023.2

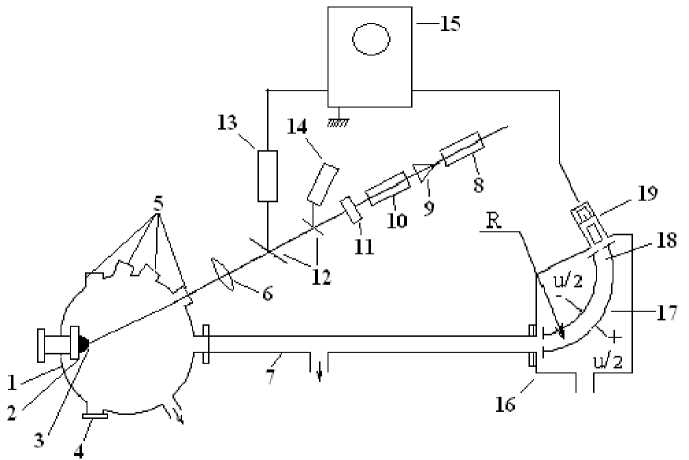

Модернизация экспериментальной установки для исследования взаимодействия скользящего излучения лазера с поверхностью твердых тел, проведено сравнительное исследование процессов образования масс-зарядовых, энергетических и других характеристик лазерной плазмы, получаемой при углах падения излучения лазера α=18° и 85°. Идентифицированы масс-зарядовые спектры ионов лазерной плазмы, получаемые в зависимости от плотности мощности и углов падения излучения лазера. Установка позволяла получать и изучать особенности формирования спектра многозарядных ионов лазерной плазмы, образованных при скользящем падении излучения лазера. Также разработанная установка применялась для обнаружения эффекта «накопления» при многократном облучении скользящим излучением лазера поверхности мишени. Отметим, что в экспериментальной установке использован неодимовый лазер с плотностью мощности q=108–1011 Вт/см2 , который собран в лабораторных условиях. Экспериментальная установка состояла в основном из следующих узлов: лазерного масс-спектрометра, твердотельной лазерной системы, универсальной мишенной камеры, вакуумной системы, регистрирующей системы и др. Принципиальная схема модернизированной экспериментальной установки скользящим падением излучения лазера на мишень приведена на Рисунке.

Рисунок. Принципиальная схема экспериментальной установки со скользящим падением излучения лазера на мишень: 1 — вакуумная камера, 2 — мишень, 3 — лазерная плазма, 4 — окно, 5 — окошки для входа луча лазера под различными углами, 6 — оптическая линза, 7 — времяпролетный анализатор, 8 — газовый лазер ЛГ-126, 9 — модулятор света, 10 — твердотельный неодимовый лазер, 11 — 50% прозрачное зеркало, 12 — плоскопараллельные пластины, 13 — ФЭК, 14 — колориметр, 15 — двухлучевой осциллограф, 16 — камера электростатического анализатора, 17 — электростатический сепаратор, 18 — щель анализатора, 19 — ВЭУ-1 А для регистрации ионов плазмы.

Для исследования особенностей формирования масс-зарядовых, энергетических спектров многозарядных ионов лазерной плазмы применялся времяпролетный анализатор, соединенный с электростатическим масс–спектрометром. При этом времяпролетный анализатор с длиной 150 см использовался для: разделения ионов по скоростям при разлете плазмы в вакуум; уменьшения плотности плазмы до 109 см-3, при которой возможен разрыв плазмы электрическим полем масс-спектрометра; уменьшения плотности ионного тока в масс-спектрометре до 10-7 А/см2 для исключения возможности влияния объемного заряда пучка ионов после разрыва плазмы на электростатическом поле масс-спектрометра. Нами модернизована вакуумная камера и лазерная система для исследования многозарядных ионов, образованных при углах падения излучения лазера α =180 и 850 на поверхность твердого тела.

В разработанной экспериментальной установке длина времяпролетного анализатора была выбрана из условия допустимого разрешения по скоростям и необходимой чувствительности детектора. Из следующего соотношения V=L/t следует, что относительная погрешность измерения скорости AV/V = AL/L+At/t. Задавая ошибку измерения не более 1% при V= 108 см/с и точности измерения AL=10-1 см, получим для необходимого временного разрешения регистрации At< 10-2 L/V 10-8 c.

При переходе от времяпролетного анализатора к электростатическому масс-спектрометру находится щель S 1 . Масс-спектрометр представляет собой цилиндрический конденсатор с радиальным электрическим полем, угол отклонения которого ф =1270 17', что обеспечивает фокусировку первого порядка [1]:

и7 — и и, • ln r — и7 • ln r

Ф( r ) = 2---4n r — 1 2---2----1

ln r / r ln r / r

Эквопотенциалы этого поля представляют собой окружности, совпадающие с некоторым эквопотенциалом u 0

U 2 — U 0 U 0 — U 1

r 0 = r u 2 — u 1 • r2 u 2 — u 1

В экспериментах применялось симметрическое питание u 1 =-u 2 =u. При u 0 = 0

r = 4 r l • r 2

т. е. при симметричном питании радиус нулевого эквопотенциала равен среднему геометрическому радиусу цилиндров. При малых расстояниях между цилиндрами:

r 0 = 1 ( r l + r 2 )

Определим энергию настройки анализатора. Сила, действующая на частицу, находящуюся в радиусе r, равна по величине:

Z • e u 2 u i

1 ZE=~ “ ln 2

r 1

Данная сила направлена к оси цилиндров и не зависит от угла. Для того, чтобы частица, вылетающая по касательной к окружности радиуса r, двигалась по ней, должно выполняться соотношение:

mV 0 Z • e u 2 — u i

----- rdr ln 2

r 1

Отсюда находим энергию настройки анализатора

mV02 Z • e(u2 — u)

= 2 = 2 • In r / r

Для нашего разработанного анализатора r 1 =11 см, r 2 = 9 см, d=2 см. Верхний предел энергии E/Z при электростатическом анализаторе определяется значением 2∙u/d, при котором может быть приложено напряжение к пластинкам без возникновения электрических пробоев. Предельное значение напряженности поля составляет ~ 1,0 кэВ/см [1], что для нашего случая соответствует энергии однократно заряженного иона, равной 10 кэВ. Нижняя граница энергии составляет несколько эВ и определяется наличием рассеянных магнитных полей и переходной областью между магнитным полем и анализатором. Заметим, что точность определения энергии с помощью электростатических анализаторов обычно составляет 1% [1], причем в области низких энергий она ограничена магнитными возмущениями, коллимацией и конструктивными характеристиками цилиндрических электродов (краевыми электрическими и магнитными полями).

При фиксированной напряженности поля Е для таких анализаторов:

N E S2 (8)

E≃r где S2 — ширина выходной щели. Отсюда видно, что при постоянной ширине щели, ширина полосы анализатора АЕ пропорциональна Е, S2=1 мм составляет E/AE =100.

Разрешающая способность по массам может быть записана в виде:

R

m

tm

2 А t А т

где t — время пролета ионов с массой, которая еще может быть разрешена от соседней массы без учета аберраций; At — длительность ионного пакета вблизи детектора At =

A t 1 + A t 2 + A t 3 + A t 4 .

Основными погрешностями, определяющими длительность ионного пакета, являются следующие: A t i обусловлен расходимостью пучка ионов при налете на ион-спектрометр; A t 2 может возникнуть из-за влияния объемного заряда; A t 3 учитывает длительность лазерного импульса; A t 4 соответствует конечной ширине части энергетического спектра, вырезаемого диафрагмой.

В модернизированной экспериментальной установке регистрация ионов плазмы, образованной при взаимодействии излучения лазера с мишенью, производилась с помощью вторичного электронного умножителя ВЭУ-1А, принцип действия которого основан на вторичной электронной эмиссии. Для увеличения коэффициента усиления, между ВЭУ-1А и масс-спектрометром установлена вторичная мишень из CuBe (мишень совместно с ВЭУ-1А образует, так называемый, детектор Дэли [2]). Коэффициент вторичной эмиссии определяется энергией, зарядом и массой налетающего на первый динод ВЭУ или на вторичную мишень иона. Как показывают эксперименты [3–5], коэффициент вторичной эмиссии при плотности мощности лазерного излучения 1012 Вт/см2 определяется энергией, кратностью заряда и скоростью приобретенной ионами в ускоряющем поле вторичной мишени. Вторичный электронный умножитель ВЭУ-1А имеет коэффициент усиления 105, а использование вторичной мишени из CuBe с ускоряющим напряжением на ней — 10 кв позволило повысить коэффициент усиления до ~ 106.

В дальнейшем ионный сигнал лазерной плазмы с детектора ВЭУ-1А подавался на двухлучевой импульсный осциллограф Cl-74, с экрана которого фиксировался на фотопленку.

Синхронизация лазерного излучения с осциллографом осуществлялась с помощью коаксиального фотоэлемента ФЭК-15. В качестве фотопленки использовалась РФ-3 с чувствительностью 1000 ед.

К достоинствам описанной экспериментальной установки относятся:

–применение модернизированной экспериментальной установки для исследования взаимодействия излучения лазера с твердыми телами при различных углах падения α =180 ÷ 850 луча лазера;

–высокое разрешение масс-спектрометра и добротная регистрирующая аппаратура;

–модернизованный масс-спектрометр, состоящий из времяпролетного анализатора и электростатического масс–спектрометра, позволил исследовать многозарядные ионы плазмы при различных углах падения излучения лазера, особенно при скользящем падении луча лазера.

Список литературы Модернизированная экспериментальная установка для регистрации и исследования многозарядных ионов лазерной плазмы

- Беляев В. С. Механизм образования электронов высокой энергии в лазерной плазме // Квантовая электроника. 2004. Т. 34. №1. С. 41-46. DOI: 10.1070/QE2004v034n01ABEH002577

- Хилд М. А., Уортон С. Микроволновая диагностика плазмы. Абакан: Атомиздат, 1968. 392 с.

- Бедилов М. Р., Ишмуратов А. Н. О зависимости электронной эмиссии из твердых тел от кратности заряда и скорости бомбардирующих их ионов // Физика твердого тела. 1996. Т. 38. №6. С. 1649-1652.

- Бедилов М. Р., Бейсембаева Х. Б., Сабитов М. С., Холбаев А., Султанов Ш. Д., Ишмуратов А. Н.,.. Тожихонов Э. Н. Фундаментальные и прикладные аспекты многозарядных ионов и ядер лазерной плазмы // Конференция посвященная Году Физики - 2005 (г. Ташкент, 27-28 сентября 2005 г.). Ташкент. 2005. C. 62-63.

- Ишмуратов А. Н. Генерация электронов и ионов из твердых тел под воздействием многозарядных ионов и ядер лазерной плазмы: автореф. дисс. … канд. техн. наук. М., 1987.