Модификация эхографической схемы в диагностике врожденных нарушений формирования тазобедренных суставов у детей первого года жизни

Автор: Лосева Галина Викторовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты сопоставления рентгенологических и ультрасонографических данных у 136 детей (272 сустава). В суставах с недостаточно четкой визуализацией нижнего края подвздошной кости (102 сустава) использована модифицированная схема разметки, при которой линия костной крыши проводилась через центр широкого эхосигнала от нижнего края подвздошной кости. Выявлены достоверные различия между величиной рентгенографического ацетабулярного угла и приведенного к рентгеновской схеме угла костной крыши у всех детей и возрастание этих различий при нечетком сигнале от нижнего края подвздошной кости и при отсутствии ядер окостенения. Использование предложенной нами ультрасонографической схемы позволяет получить величины угла, достоверно не отличающиеся от рентгеновских.

Тазобедренный сустав новорожденных, дисплазия, ультрасонография, рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121404

IDR: 142121404

Текст научной статьи Модификация эхографической схемы в диагностике врожденных нарушений формирования тазобедренных суставов у детей первого года жизни

Врожденное нарушение формирования тазобедренного сустава (ВНФТБС) объединяет широкий диапазон патологических состояний: от врожденной дисплазии до подвывиха и вывиха бедра. Наиболее выраженные нарушения формирования тазобедренных суставов при врожденной патологии обусловлены костной составляющей, а именно, недоразвитием крыши вертлужной впадины и ее наружнего отдела, задержкой оссификации головки бедренной кости [1].

Актуальность проблемы обусловлена рядом причин:

распространенность ВНФТБС составляет до 15 % в структуре ортопедической патологии [4];

частота встречаемости, по данным разных авторов, составляет 15-16 на 1000 новорожденных [2];

при диагностике заболевания и начале лечения в возрасте до 3 месяцев у 97 % детей удается получить отличные и хорошие результаты. Во втором полугодии жизни хорошие результаты лечения отмечаются только у 30 % больных [5].

Цель исследования: повышение качества диагностики врожденных нарушений формирования ТБС у детей первого года жизни на основе внедрения усовершенствованной методики ультрасонографии с дополнительной морфометрической схемой анализа сонограмм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 136 детей (272 сустава). Распределение детей по полу и возрасту представлено в таблице 1.

Обследование детей включало клинический осмотр ортопедом в поликлиниках по месту жительства, рентгенографию, ультрасонографию. Интервал между рентгеновским и ультразвуковым исследованием у каждого ребенка не превышал 7 дней.

Ультразвуковое исследование выполнялось на аппарате SonoScape SSI-5000, линейными датчиками с диапазоном частот 7,5-10 мГц в B-режиме по методике Р. Графа [3].

Таблица 1

Распределение пациентов по полу и возрасту

|

Возраст |

Девочки |

Мальчики |

Всего |

|

|

абс. |

% |

|||

|

До 4 месяцев |

25 |

19 |

44 |

32,35 |

|

От 4 до 8 месяцев |

30 |

26 |

56 |

41,18 |

|

От 8 до 12 месяцев |

23 |

13 |

36 |

26,47 |

|

Итого |

78 |

58 |

136 |

100 |

Метрическая оценка сонограмм включала построение базовой линии, линии костной крыши, линии хрящевой крыши, измерение угла костной крыши α и угла хрящевой крыши β. Базовая линия проводилась через крыло подвздошной кости. На экране она выглядит строго горизонтально – это является показателем стандартной плоскости, т.е во фронтальной плоскости такой скан проходит через центр впадины.

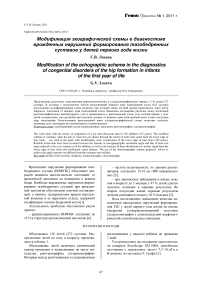

Линия костной крыши проводилась по касательной через нижний край подвздошной кости и костный эркер. При пересечении ее с базовой линией образуется угол костной крыши α, который характеризует степень развития костной крыши. Линия хрящевой крыши проводилась от костного эркера через середину хрящевой губы. При пересечении ее с базовой линией образуется угол хрящевой крыши β, который характеризует степень развития хрящевой крыши впадины. Схема разметки сонограммы по методике Р. Графа представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Разметка сонограммы по Р. Графу: 1 – базовая линия; 2 – линия костной крыши; 3 – линия хрящевой крыши; α – угол костной крыши; β – угол хрящевой крыши

На рентгенограммах также измерялся угол костной крыши ацетабулярный индекс (АИ), но базовая линия при разметке рентгенограмм проводится горизонтально через нижние края подвздошных костей обоих суставов. При строгом соблюдении правил укладки рентгенографическая и ультрасонографическая базовые линии взаимно перпендикулярны. Поэтому ацетабулярный рентгеновский угол и сонографический угол α в сумме составляют 90 [6].

При проведении ультрасонографии отмечено, что довольно часто нижний край подвздошной кости нечетко дифференцируется от жировой ткани вертлужной впадины и элементов связки головки бедра и визуализируется в виде широкого эхосигнала, что затрудняет проведение линии костной крыши.

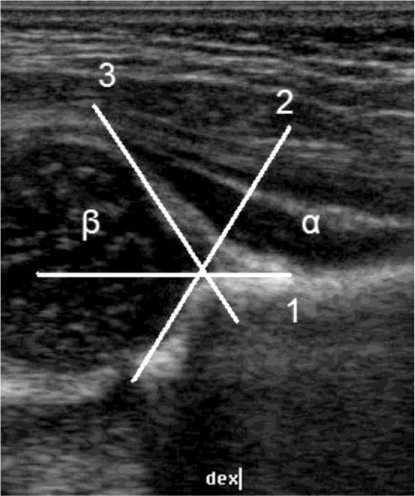

В этих случаях мы предлагаем построение линии костной крыши следующим способом: линия костной крыши проводится через середину широкого эхосигнала и костный эркер. Угол, образованный при пересечении этой линии с базовой линией, обозначали как α2. Модифицированная нами схема разметки представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Разметка сонограммы по предложенной методике: 1 – базовая линия; 2 – линия костной крыши, проведенная из центра широкого эхосигнала от нижнего края подвздошной кости (стрелка); 3 – линия хрящевой крыши; α 2 – угол костной крыши; β – угол хрящевой крыши

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась методом вариационной статистики с вычислением средней арифметической (M), стандартного отклонения (σ) и критерия Стьюдента (t) при помощи компьютерной программы «Биостат». Все данные в таблицах представлены в виде M±σ. Различия считали достоверными при p≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При рентгенографической и сонометрической оценке к типу I по классификации Р. Графа (нормальные суставы) нами были отнесены 153 сустава (56,3 %), к типу II (дисплазия различной степени) 101 сустав (37,1 %). Тип III (подвывих) и IV (вывих) сонометрической оценке не подлежат из-за децентрации головки, в связи с чем они были исключены из исследования.

При распределении суставов на группы по способу метрической оценки к первой группе отнесены 254 сустава, сонометрическая оценка которых производилась только по методике Р. Графа; ко второй группе отнесены 102 сустава с широким эхосигналом от нижнего края подвздошной кости, сонометрическая оценка которых проводилась как по стандартной схеме, так и из центра этого сигнала.

В результате исследования среднее значение сонометрического угла α, оцененного по методике Р.Графа, составило 60,75±5,25 , среднее значение сонометрического угла α2, оцененного по предложенной нами методике, составило 62,68±5,01°. Различие между углами составило 1,93° (р<0,05).

Приведенные данные подтверждают выводы T. Terjesen (1989) [7] о наличии достоверных различий между величинами угла наклона костной крыши вертлужной впадины, определяемыми при рентгенографии и ультрасонографии.

Для удобства сравнения полученных результатов ультрасонографии с рентгеновскими использовали зависимость, установленную Ch. Melzer (1997) [6]: сумма сонографического угла α и рентгенологического ацетабулярного индекса (АИ) равна 90 . Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительная таблица угловых характеристик при рентгенографии и ультрасонографии

|

Вид угла |

Величина угла (°) |

P |

|

АИ (n=272) |

26,92±5,36 |

<0,0001 в сравнении с α |

|

α (n=254) |

60,75±5,28 |

|

|

90° - α (n=254) |

29,25±5,28 |

<0,0001 в сравнении с АИ |

|

α 2 (n=102) |

62,68±5,01 |

|

|

90° - α 2 (n=102) |

27,32±5,01 |

>0,05 в сравнении с АИ |

Из сравнительной таблицы следует, что рентгенологический ацетабулярный угол (АИ) и сонометрический угол α, приведенный к рентгенологическому, отличаются в среднем на 2,33º (р<0,0001). А рентгенологический ацетабулярный угол (АИ) и сонометрический угол α2, приведенный к рентгенологическому, отличаются в среднем на 0,4º (р >0,05). Следовательно, предложенная нами схема сонометрической оценки тазобедренных суставов с использованием линии, уточняющей положение нижнего края подвздошной кости, проведенной из центра широкого эхосигнала, является более точной.

При проведении ультрасонографии большое значение для выбора корректной плоскости сканирования имеет наличие ядра окостенения, центр которого считается центром головки, что облегчает выбор правильной плоскости. В связи с этим группу из 102 суставов с широким эхо-сигналом от нижнего края подвздошной кости мы разделили на две подгруппы: первая с наличием ядер окостенения – 32 человека (51 сустав), вторая группа – без ядер окостенения 31 человек (51 сустав).

Для удобства сравнения средних значений ацетабулярных индексов и сонографических углов, измеренных разными способами, все суставы разделены на группы: группа 1 вся группа обследованных суставов, разметка которых выполнена по методике Р. Графа (n=254); группа 2 группа суставов с четким эхосигналом от нижнего края подвздошной кости, разметка которых выполнена по методике Р. Графа (n=151); группа 3 группа суставов с нечетким эхосиг-налом от нижнего края подвздошной кости, разметка которых выполнена по методике Р. Графа и с помощью предложенного нами сонометрического маркера (n=102); группа 4 группа суставов с нечетким эхосигналом от нижнего края подвздошной кости и с наличием ядер окостенения, разметка которых выполнена по методике Р. Графа и с помощью предложенного нами сонометрического маркера (n=51); группа 5 группа суставов с нечетким эхосиг-налом от нижнего края подвздошной кости и с отсутствием ядер окостенения, разметка которых выполнена по методике Р. Графа и с помощью предложенного нами сонометрического маркера (n=51). Полученные сравнительные результаты представлены в таблице 3.

Сравнивая средние различия между значениями ацетабулярных индексов и сонографических углов, приведенных к рентгенологическим, наибольшее значение получено в группе № 5, где в суставах нижний край подвздошной кости визуализировался в виде широкого эхосигнала, отсутствовали ядра окостенения и разметка проводилась по схеме Р. Графа (4,1 , р<0,0001). Наименьшее значение получено в группе № 5, где в суставах нижний край подвздошной кости визуализировался в виде широкого эхосигнала, отсутствовали ядра окостенения и разметка проводилась по предложенной нами методике (0,85°, p>0,05).

Таблица 3

|

Величины |

Группа 1 (n=254) |

Группа 2 (n=151) |

Группа 3 (n=102) |

Группа 4 (n=51) |

Группа 5 (n=51) |

|

Величина ацетабулярного индекса (АИ) |

26,92±5,36 |

26,10±4,98 |

27,23±5,17 |

26,0±5,3 |

28,4±5,26 |

|

Величина 90° - α |

29,25±5,28 |

28,43±5,11 |

30,42±4,53 |

28,5±5,4 |

32,47±4,45 |

|

Величина 90° - α2 |

27,32±5,01 |

25,3±4,9 |

29,25±4,33 |

||

|

Средние различия |

2,33 |

2,33 |

АИ в сравнении с 90° - α |

||

|

3,19 |

2,5 |

4,1 |

|||

|

АИ в сравнении с 90° - α2 |

|||||

|

0,09 |

0,7 |

0,85 |

|||

|

Р 1 |

<0,0001 |

<0,0001 |

<0,0001 |

<0,05 |

<0,0001 |

|

Р 2 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

||

Сравнительная таблица угловых характеристик