Модификация кварцевого стекла лазерными импульсами фемтосекундной длительности

Автор: Кононенко Виталий Викторович, Пашинин Владимир Павлович, Комленок Максим Сергеевич, Конов Виталий Иванович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 3 т.33, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведено экспериментальное изучение особенностей локальной безразрушительной модификации объема плавленого кварца. Разработана методика измерения показателя преломления в объеме прозрачного образца непосредственно в процессе облучения импульсами фемтосекундного лазера. Точность измерений показателя преломления составила около 10^-5, а пространственное разрешение - единицы микрон. Впервые получены количественные данные по динамике перманентной модификации стекла в зависимости от энергии облучения. Исследована пространственная картина локализации модифицированной области, зависящая главным образом от расходимости лазерного пучка. С помощью фемтосекундной интерферометрии исследована динамика распространения лазерного импульса в аморфном кварце.

Фемтосекундные лазерные импульсы, фотохимическая модификация кварца, точечные дефекты и электронная плазма в твердом теле

Короткий адрес: https://sciup.org/14058885

IDR: 14058885

Текст научной статьи Модификация кварцевого стекла лазерными импульсами фемтосекундной длительности

Экспериментальное и теоретическое исследование процессов воздействия лазерного излучения на структуру диоксида кремния продолжается в течение последних 30 лет. На сегодняшний день хорошо известно, что облучение стекол с помощью целого ряда радиационных источников, включая рентген, электронные, ионные и протонные пучки, наносе-кундные лазерны е импульсы в УФ диапазоне, приводит к модификации структуры материала, что, в частности, проявляется в необратимом изменении показателя преломления среды [1-2]. Абсолютное большинство исследований посвящено самой стабильной форме SiO2, а именно, плавленому кварцу из-за его широкого использования в оптическом производстве. Относительно недавно было продемонстрировано, что облучение фемтосекундными лазерными импульсами также может вызывать стабильное увеличени е коэффициента преломления в объеме образца [3-4]. Что касается механизма перестройки структуры матери ала, то считается, что в случае использования высокоэнергетических части ц для бомбардировки образца столкновительные процессы вызывают прямую перестройку решетки, в частности, образование точечных дефектов [5]. Когда же энергия частиц (или квантов) относительно низка, как в случае ультрафиолетового и рентгеновского излучения, механизм модификации аморфной стеклянной структуры ст ановится гораздо сложнее, и на данный момент еще не совсем ясен. Согласно современным представлениям первичным процессом, в этом случае, является возбуждение связанны х электронных состояний (экситонов), которые с некой ненулевой вероятностью могут локализоваться в пространстве («самозахватиться»), а затем распасться, создав пару стабильных точечных дефектов в решетке [6,7]. Такие дефекты существ енно меняют электронную структуру элементарной ячейки в ре- шетке, что действительно приводит к изменению диэлектрической проницаемости среды в облученном объеме. В феменологической электродинамике к аналогичному выводу приводит соотношение Крамерса-Кронига [8]. Однако концентрация лазерно-индуцированных дефектов в плавленом кварце составляет около 10-18-10-19 cm-3. Чтобы обеспечить наблюдаемую в эксперименте величину изменения показателя преломления на уровне 10-3 [9,10], поляризуемость отдельного дефекта должна увеличиться более чем в 100 раз [11]. Причина такого роста абсолютно не ясна. Чтобы преодолеть эту проблему в понимании механизма перестройки структуры стекла, было предположено, что помимо формирования точечных дефектов при облучении мог ут протекать другие фотохимические реакции. Результатом этих реакций является трансформация, уменьшение длины Si-O колец, из которых состоит решетка кварца, что, в свою очередь, приводит к уплотнению материала в освещенной области. Данные спектроскопии комбинационного рассеяния поддерживают этот подход [12-15]. Вообще говоря, на сегодняшний день изучены различные аспекты лазерно-индуцированной модификации кварцевого стекла: оптический пробой и последующее разрушение материала [16-18], фотообразование парамагнитны х центров, обнаруживаемых с помощью ЭПР спектроскопии [19-20], переходные процессы при возбуждении и распаде электронных возбуждений [21-22], формирование самоорганизующихся нанорешеток [23-24] и т.д. Однако согласно нашим данным, для сверхкоротких импульсов экспериментальная информация о степени и динамике структурных лазерно-индуцированных изменений в плавленом кварце практически отсутствует. Эти данные могут помочь лучше понять кинетику предполагаемых фотолитических реакций, измерить соответствующие барьеры активации и разъяснить механизм уплотнения вещества. В этой работе мы сообщаем об исследо- вании динамики необратимой модификации в объеме кварца при его облучении фемтосекундными лазерными импульсами. Для on-line измерения изменений показателя преломления облученных при различных условиях областей использовалась лазерная интерферометрия.

Помимо фундаментального интереса к лазерно-индуцированным процессам эта область п ред став -ляет также большой технологический интерес. С практич еской точки зрения, глав ное преимущество исполь зования ультракоротких импуль сов - возможность доставить эн ерг ию излучения вглубь образца благодаря сильной нелинейности оптического поглощения. Таким образом, облучение фемтосекундными импульсами позволя ет легко рисов ать световоды в объеме прозрачных стекол, просто перемещая образец через фокальную область лазерного луча. Кроме того, материал, окружающий облученную зону, остается практически не затронутым излучением, про ходящим через него. Эта особенность позволила начать разработку лазерных методов формирования в кварц е сложны х трехмерных структур, которые, в частности, смог ут работать как диф ракционные оптические элементы [2526]. Чтобы получить высокую эн ергетич ескую и дифракционную эффективно сть такой оптики, технология ее созд ания должна обеспечить соответствующую точность локального измен ения показателя преломления прозрачной среды . Проблема состоит в том, что величина и знак изменения показателя преломления зав исят от множества параметров излуч ения, включая длину во лны, эн ергию и продолжительность и мп уль са, эффективное количество импульсов на точку, расходимости пучка и его поляризац ии. В этой ситуации on-line интерферометрия может стать удобным и гибким ин стру-ментом, чтобы контролировать процесс модификации среды в объеме во время лазерного трехмерного микроструктурирования.

Эксперимент

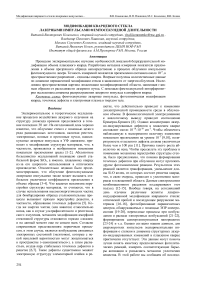

В экспериментах использовался полированный образец плавленого кварца с концентрацией гидроксильных груп п на уровне приблизительно 500 ppm. Лазерная система включала генератор Ti:sapphire (Tsunami, Spectra Physics) и регенеративный усилитель (Spitfire, Spectra Physics), излучающий на длин е волны 800 нм. Длительность импульса составляла от 120 фс до 3 пс при частоте повторения 1 кГц. Энергия импульса варьировалась с помощью полуволновой пластинки и поляризатора. Хорошо известная методика «пробного луча» (pump-probe beam) использовалась, чтобы исследовать закономерности необратимой модификации в зоне облучения (рис. 1). После делит еля лазерный луч фокусировался в образец кварца (30x12x8 мм) сферической линзой с фокусным расстоянием F = 25 мм. Глубина фокусирования, то есть расстояние от фокуса до передней грани образца, составляла приблизительно 3 мм.

Расходимость лазерного пучка варьировалась в диапазоне 0,1 – 0,8 мрад с помощью его диафрагмирования в дальней зоне. Гауссов диаметр лазерной каустик и при распространении луча в воздухе (без кварцевого образца) по результатам измерений составил приблизительно 4 µm и 14 µm для расходи-

Рис . 1 Экспериментальная установка

Пробный луч проходил через линию задержки и освещал образец с боковой стороны.

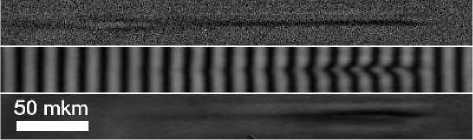

Изображение модифицированной области проецировалось на плоскость CCD камеры с увеличением около х30. В экспериментах использовались как теневая схема, так и интерференционная с интерферометром Майкельсона, в котором каждый из лучей создавал собственное изображение. Обычно угол межд у интерферирующими пучками был достаточно велик, так что расстояние между изображениями было больше, чем размер CCD матрицы, который, в свою очередь, был больше, чем размер изображения модифицированной области. Таким образом, на экране наблюдалась интерференционная картина межд у двумя пучками, один из которых содержал локальное возмущение фазы, вызванное изменением показателя преломления в облученной области. При этих условиях интерференционные полосы были достаточно узкими (рис. 2). Величина изменения индекса преломления во время лазерного облучения вычислялась по сдвиг у интерференцион- ных полос в пределах облученной области. Необходимо отметить, что обычно это изменение достаточно мало, порядка 10-3. Соответствующее изменение фазы электромагнитной волны в пробном пучке зависит также от толщины модифицированной области, которая равняется диаметру лазерного пучка, что составляет около 10 мкм.

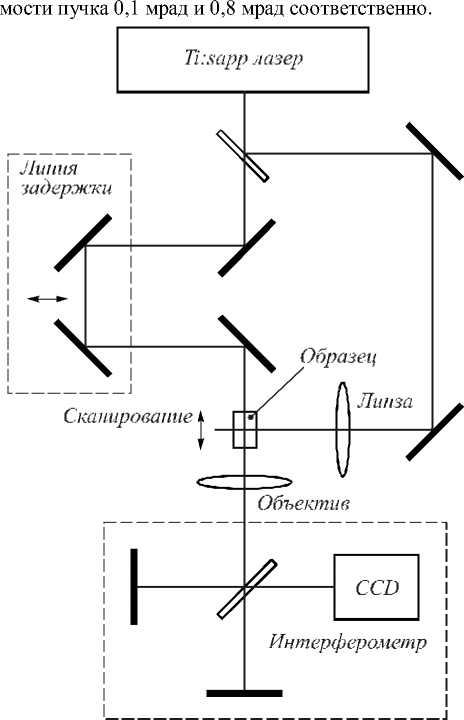

Рис. 2. Локализация модифицированной области в кварце в зависимости от расходимости пучка: т=120фс, Х=800нм, глубина сканирования 0,2 мм.

Параметры облучения: Е=9,7мкДж, расходимость 0,8мрад (вверху), Е=3,5мкДж, 0,4 мрад (посредине), Е=2,4мкДж, 0,2мрад (внизу)

В этих условиях изменение фазы не превышает величины λ/100, что близко к чувствительности метода. Чтобы повысить точность измерений, образец перемещался во время лазерного облучения вдоль оптической оси пробного пучка. Таким образом, толщина модифицированной области составляла в описываемых эксп ериментах до 500 мкм, что обеспечивало увеличение изменения фазы до величины порядка длины волны (рис. 2) и в итоге, при исследовании динамики модификации стекла от импульса к импульсу, экспериментальная методика позволяла измерять увеличение показателя преломления с точностью менее 10-5. Пространственное разрешение оптической схемы находится на уровне порядка 1 микрона. Иногда сканирование образца было невозможно, например, при исследовании динамик и электронной плазмы в прозрачной среде, возбуждаемой лазерным импульсом. Для этих измерений с высоким временным разреш ением на уровне 100 фс точность измерения показат еля преломления составляла около 10-3.

Результаты

При энергии фемтосекундного импульса ниже порога оптического пробоя в облучаемой области наблюдается увеличени е показателя преломления среды без видимого разрушения материала. Скорость модификации относительно низка: показанные на рисунке 2 структуры сформировались в результате облучения каждой точки области 25000 импульсами. Абсолютное изменение показателя преломления составило при этом около 1,5 Х10 3. Используемая экспериментальная методика позволила не только измерить степень перестройки структуры кварца, но и легко визуализировать пространственные очертания области модификации (рис. 2). Последнее особенно важно при разработке методов синтеза дифракционной оптики в массиве кварца. Дело в том, что результат работы оптического элемента определяется профилем создаваемой им фазовой модуляции волнового фронта электромагнитной волны. При этом сдвиг фаз в каждой точке апертуры является интегралом вдоль пути распространения ЭМ волны. Таким образом, при формировании объемных дифракционных элементов необходимо, во-первых, учитыв ать величину локального приращения величины показателя преломления в среде, а во-вторых, контролировать форму и размеры модифицированных микрообластей.

Полученны е данные показывают, что форма такой единичной области существенно зависит от расходимости пучка. При ее ув еличении модифицированная область вытягивается вдоль оптической оси (рис. 2), причем для максимальной расходимости отмечено появление дополнительной области модификации, расположенной на расстоянии нескольких сотен микрон по оси распространения света от основной области. Хорошо известно, что в условиях высокой нелинейности керровской среды картина распространения лазерного импульса (а значит и результат его воздействия) достаточно сложна вследствие фазовой самомодуляции, нелинейной дисперсии, самофокусировки, конической эмиссии и пр. В нашем случае, наиболее значительным, с точки зрения перераспределения лазерной энергии в фокусе линзы, по всей видимости, является эффект самофокусировки. При использовании пучка с расходимостью 0,8 мрад смещение положения лазерной каустики достигало 1,4 мм при увеличении эн ергии в импульсе с 2 мкДж до 10 мкДж. Очевидно, что такая сильная самофокусировка вызывает значительную продольную аберрацию. Механизм такой аберрации состоит в том, что благодаря колоколообразному распределению интенсивности в лазерном пучке его центральная часть содержит гораздо больше энергии, чем периферийная, и, следовательно, эффект самофокусировки в ней выражен отчетливее. Это, в частности, приводит к тому, что центральная часть пучка фокусируется ближе к линзе, вытягивая, таким образом, лазерную п еретяжку. По всей видимости, этот же механизм нивелирует эффект увеличения диаметра лазерного пятна в фокусе линзы при ув еличении дифракционной расходимости пучка. Действительно, обнаружено, что поперечный размер модифицированной области слабо зависит как от расходимости пучка (рис. 2), так и от энергии в импульсе, в то время как при распространении в воздухе гауссов диаметр меняется достаточно сильно: от 4 µm до 14 µm при увеличении расходимости пучка от 0,1 мрад до 0,8 мрад. При объяснении дан- ного противоречия мы исходили из общеизвестного факта, что дополнительное диафрагмирование светового пучка уш иряет его диаграмму направленности по сравнению с первоначальной, которая обусловлена самодифракцией. При этом, чем больше угол распространения, тем меньше энергии переносится в этом направлении. После прохождения через линзу и проникновения в материал лучи, распространяющиеся под большими углами, проходят мимо керровской линзы, создаваемой центральной частью пучка. Таким образом, эта часть излучения практически не подвергается самофокусировке, а значит, фокусируется дальше от плоскости линзы, чем основная часть пучка. Что, в конечном итоге, приводит к схлопыванию крыльев дифракционного уширения.

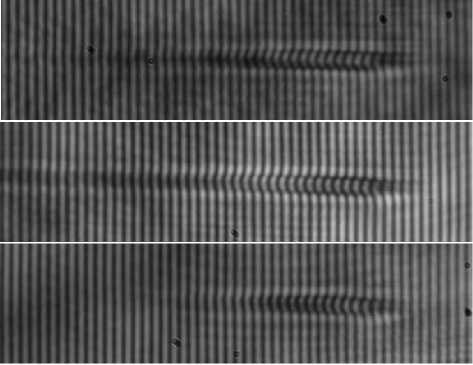

Отметим, что увеличени е расходимости пучка, сопровождающееся увеличением длины, а значит, и объема модифицированной области, позволяет вкачать больше энергии в вещество без инициации оптического пробоя (рис. 3). Однако это не сказывается на величине порога модификации, который остается на уровне около 1,5 мкДж (рис. 3). Здесь необходимо отметить, что, хотя мы используем понятие «порога модификации», пока, строго говоря, нет оснований утверждать, что эта величина является порогом, ниже которого перестройка вещества не происходит вообще. Скорость реакции может становиться настолько низкой, что степень модификации вещества, нарабатываемая за разумное время, оказывается ниже, чем чувствительность используемой методики измерения. По существу, независимость «порога модификации» от расходимости пучка означает лишь, что при достаточно низких энергиях облучения скорости модификации слабо зависят от расходимости.

расходимость, мрад

Рис. 3. Зависимость многоимпульсных порогов модификации и пробоя кварца от расходимости лазерного пучка, τ=120фс, λ=800нм

Необходимо отметить также, что, начиная с определенной величины дифракционной расходимости, лазерная каустика вытягивается так сильно, что плотность энергии в ее «хвостовой» части уменьшается быстрее, чем она может быть скомпенсирована ув еличением энергии облучения. Соответственно, скорость модификации в «хвосте» каустики падает, что ясно видно при сравнении результатов облучения для расходимости 0,8 мрад (рис. 2, вверху) и 0,4 мрад (рис. 2, посредине).

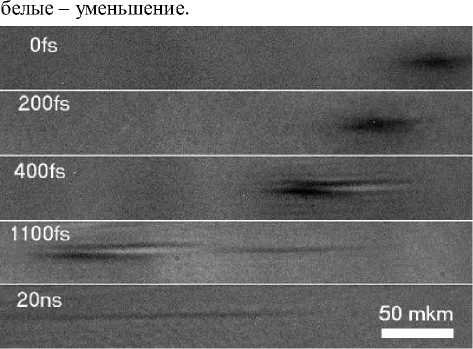

Вообще говоря, строгая корреляция межд у геометрией модифицированной области и особенностями фокусировки фемтосекундного импульса в среде не удивительны. На данный момент, как уже упоминалось, существует устоявшееся мнение, что первоначальной причиной лазерно-инд уцированной перестройки структуры плавленого кварца является фотовозбуждение электронно-экситонной плазмы в зоне облучения [27]. К схожим выводам заставляют прийти и данны е по динамике изменения диэлектрической проницаемости среды в лазерной каустике. На рисунке 4 показан интерференционный снимок распространения фемтосекундного импульса в кварце. Импульс распространялся справа налево. Исходное изображение обработано так, что интерференционные полосы убраны, темные области ха- рактеризуют ув еличение показателя преломления,

Рис. 4. Интерференционный снимок динамики изменения диэлектрической проницаемости плавленого кварца в лазерной каустике: τ=120фс, λ=800нм, расходимость 0,3мрад. Импульс распространяется справа налево.

Темные области характеризуют увеличение показателя преломления, белые – уменьшение

В эксперименте визуализирован эффект Керра (темное облако в начале каустики на рис. 4 вверху) и показано, что возбуждаемая фемтосекундным импульсом электронная плазма (светлая вытянутая область в середине каустики на рис. 4) возникает за время меньшее длительности импульса, т.е. менее чем за 120 фс, и характерное время жизни этого возбуждения порядка этой же величины. Также визуализирована область с положительным показателем преломления, которая остается после распространения в среде плазменной волны и «живет» по крайней мере 20нс (темная узкая полоска на рис. 4, снизу). Через 1 мс к следующему импульсу эта область исчезает. Характерные времена формирования и жизни этой области подтверждают предположения, что причиной увеличения показателя преломления является формирование так называемых «самоза- хваченных» экситонов (self trapped excitons - STE). Такое поведение электронной плазмы в кварце наблюдалось ранее [22], однако впервые экспериментально продемонстрировано, что область локализации в пространстве плазмы таких самозахваченных экситонов близка к области необратимой модификации стекла (рис. 5). Это еще одно подтверждение гипотезы о фотовозбуждении электронов как первопричине перестройки структуры материала на атомном уровне.

Для того, чтобы оценить концентрацию как свободных носителей, так и самозахваченных экситонов, использовались классические модели Друде и Лоренца, согласно которым показатель преломления среды равен:

n = n 0

N-2 + у Nke2

2 me to 2 T 2 mk ( ® 2 -® 2 ),

где n 0 - показатель преломления в отсутствие фотовозбуждения, N e и N k – концентрация свободных и захваченных на дефектные уровни электронов, k – количество локализованных уровней в запрещенной зоне диэлектрика, е – заряд электрона, m e и m k – соответственно, масса электрона и его эффективная масса в дефекте, ω – частота излучения, ω k – полоса поглощения дефектного уровня.

Рис. 5. Локализация в пространстве экситонной плазмы (вверху) и необратимой модификации структуры плавленого кварца в лазерной каустике (внизу и посредине): τ=120фс, λ=800нм, расходимость 0,3мрад, энергия импульса Е=2мкДж. Нижнее изображение получено в режиме теневой фотографии

Из этого выражения, в частности, след ует, что наличие свободных электронов, равно как и их захват на мелкие дефектные уровни (например, экси-тонные), уменьшает показатель преломления. А захват носителей на глубокие уровни (самозахвачен-ные экситоны, собственные точечные дефекты в кварце), наоборот, увеличивает показатель преломления. Отметим, что в приведенной формуле опущен член, содержащий феменологическую константу затухания классического осциллятора γ и учитывающий соударения электронов с реш еткой. Правомерность такого подхода обусловлена тем фактом, что мы измеряли коэффициент преломления на длине волны 800нм, т.е. в области прозрачности кварца, далеко как от известных линий поглощения перманентных точечных дефектов, так и от полосы поглощения самозахваченных экситонов. Поэтому можно считать γ близкой к нулю.

Согласно интерференционным измерения м, уменьшение показателя преломления, связанное с короткоживущей электронной плазмой, составило около 10-2, а последующее увеличение, происходящее б лагодаря формированию самозахваченных экситонов,- на по рядок меньш е - 10-3. Соответствующие концентрации, полученные из формулы (1), составляют 5 x 1019 см-3 и 3 x1019 см-3, соответственно. Использованное в оценках значение максимума полосы поглощ ения STE составляет 5,2 эВ (240 нм) [28]. Отметим, что количество атомов кислорода в SiO2, внешние электроны которых заполняют в ерхние уровни валентной зоны, состав -ляет около 1,7 x1022 см-3. Таким образом, в режимах облуч ения , близких к порог у пробоя, доля возбуждаемых свободных электронов и экситонов относительно мала. О ценка квантовой эффективности возб уждения электронной плазмы дает в этих условиях величину порядка 10-2.

Оценка же количества самозахваченных экситонов, которое мало отличается от количества свободных электронов, выглядит неправдоподобной. Действительно, трудно представить, что большая часть электронов при фотовозбуждении оказывается в экситоном состоянии, и еще труднее представить, что практически все эти экситоны переходят в самоза-хваченное состояние. С нашей точки зрения, концентрация долгоживущих STE на порядки величины меньше, чем 3 x 1019 см-3, а наблюдаемое увеличение показателя преломления (10-3) обусловлено в значительной степени релаксацией решетки вокруг само-захваченных экситонов. Таким образом, оказывается, что при исследовании фотоиндуцированных оптических свойств кварца совершенно недостаточно учитывать только процесс формирования точечных дефектов, и, как следствие, изменение показателя преломления, обусловленное принципом Крамерса-Кронига.

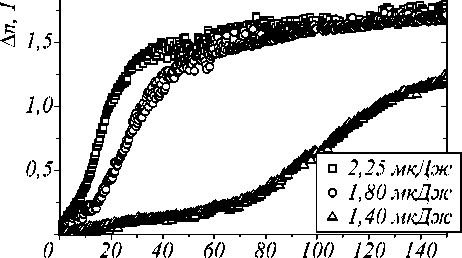

Интерференционная методика измерения показателя преломления в объеме прозрачного образца позволила непосредственно в процессе облучения материала наблюдать (рис. 1) и записывать динамику его изменения (рис. 6).

Ъ 2,0

количество импульсов, 105

Рис. 6. Динамика перманентной модификации кварца в зависимости от энергии в импульсе: τ=120фс, λ=800нм, расходимость 0,1мрад

Характерная зависимость роста n от количества импульсов облучения содержит три участка. На на- чальном участк е показатель преломления ув еличи-вается линейно с количеством импульсов вплоть до величины около 0,5х10-3. Отметим, что этот порог один и тот же в широком диапазоне плотностей энергии и апертур лазерного пучка и, по-видимому, характеризует некое пограничное (переходное) состояние структуры ст екла. При дальнейшем облучении скорость роста показателя преломления скачком вырастает в 2 раза, а затем при достижении показателем преломления величины около 2х10-3 резко уменьшается (рис. 6), но, тем не менее, не выходя на полное насыщение, продолжает медленно расти , ув еличиваясь пропорционально количеству импульсов. Таким образом, мгновенная скорость модификации зависит не только от параметров излучения, но и от собственно состояния структуры вещества в данный момент. Такое поведение показывает, что, по всей видимости, имеют место два разных процесса перестройки структуры вещества, с разными вероятностями совершения единичного акта и разной частотой попыток. Наиболее подходящими на роль этих процессов представляются радиационное де-фектообразование и, так называемое, «вращение Si-O тетраэдров», которое, кстати, нуждается в «предшественниках», т.е. определенных слабых местах аморфной структуры, и начинается не сразу.

Выводы

Проведено количественное изучение степени радиационной модификации показателя преломления стекла. Точность измерений составила 10-5 для необратимых изменений и 10-3 для быстропротекаю-щих процессов с временны м разрешением 120 фс. Показано, что зависимость скорости процесса от дозы облучения существенно непостоянна и кроме параметров излучения определяется текущим состоянием структуры стекла. Максимальное увеличени е n, достигнутое в эксперименте, составило около 2 х 10-3. Продемонстрировано, что форма лазерно-модифицированной области существ енно зависит от расходимости пучка, вытягиваясь вдоль лазерной каустики. Основной причиной, приводящей к сильной продольной аберрации, является самофокусировка. Проведенные измерения динамики диэлектрической проницаемости среды в лазерной каустике позволили измерить времена жизни короткожи-вущ его (свободные электроны и экситоны) и длительного (самозахваченные экситоны) фотовозбуждений, которые составили около 200 фс и более 20 нс, соответственно. Продемонстрировано, что область локализации в пространстве плазмы самоза-хваченных экситонов близка к области необратимой модификации стекла.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 07-02-12134, НШ-1746.2008.2 и Программы фунда- ментальных исследований Президиума РАН «Фемтосекундная оптика и новые оптические материалы».