Модификация методики определения размеров ущерба от деградации земель под воздействием эрозии почв

Автор: Жидкин А.П., Макаров О.А., Попова А.Р.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 117, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью проведенных исследований явилась модернизация “Методики определения размеров ущерба от деградации почв и земель” (Роскомзем, Минприроды России, 1994) для расчета величины экономического ущерба от эрозии почв трех модельных участков, расположенных в различных агроэкологических условиях Русской равнины (Белгородская, Орловская, Тамбовская и Воронежская области). Были установлены среднемноголетние темпы эрозии почв, различающиеся между собой в 10 и более раз на разных участках. Различие между указанными участками в площади средне- и сильноэродированных почв доходило до 40 раз. Сочетание более высоких темпов смыва почв, большей длительности протекания антропогенной эрозии, а также исходно относительно малой мощности гумусированной толщи обусловило значительно большую площадь средне- и сильноэродированых почв на участке в Орловской области по сравнению с участками в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях. Были выявлены некоторые недостатки указанной Методики 1994 г., основным из которых является “привязка” суммарного ущерба ко всему агрикультурному периоду. В данной работе Методика 1994 г. была модифицирована с целью расчета ущерба от деградации почв и земель за короткий (годовой) период времени. Сокращение оцениваемого периода в модифицированной методике позволило в определенной степени снизить субъективные составляющие, в частности, не использовать коэффициенты пересчета в зависимости от изменения степени деградации почв (Кс) и в зависимости от периода времени по восстановлению деградированных почв (Кв). Расчет годового ущерба позволил значительно более точно оценить годовой доход с учетом конкретных культур и их урожайности в год исследования. Кроме того, использование годовых оценок имеет высокую практическую значимость, так как позволяет отнести оцененный ущерб адресно к конкретному действующему землепользователю. Ущерб от эрозии почв, рассчитанный по модифицированной методике, составил 11-18 тыс. руб./га в год на участке в Орловской области, 5-6 тыс. руб./га в год на участке в Белгородской области и лишь 0.025 тыс. руб./га в год на участке на границе Тамбовской и Воронежской областей.

Экономический ущерб, агрикультурный период, русская равнина

Короткий адрес: https://sciup.org/143181143

IDR: 143181143 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2023-117-177-207

Текст научной статьи Модификация методики определения размеров ущерба от деградации земель под воздействием эрозии почв

Как известно, деградация почв и земель – острейшая проблема сельского хозяйства во всем мире (Цветнов и др., 2021) . Одним из наиболее деструктивных процессов деградации почвенного покрова в глобальном масштабе является эрозия почв. Деградация земельных ресурсов влияет как на экологическое состояние окружающей среды, так и на экономические показатели. В Российской Федерации на законодательном уровне (Федеральный закон об “Об охране окружающей среды” от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ) предусмотрена обязанность полного возмещения ущер-ба/вреда, нанесенного окружающей среде.

Под экономическим ущербом понимается оценка в денежной форме потери почвенного плодородия, потери урожая (возможных и фактических), загрязнения почв и др. в результате хозяйственной деятельности человека, а также затраты на ликвидацию негативных последствий и стабилизации окружающей среды (Сухомлинова и др., 2015) .

Работ по оценкам экономического ущерба от эрозии почв мало по сравнению с количеством публикаций по деградации почв вообще и фундаментальным исследованиям проблем эрозиоведе-ния, в частности. Одной из первых попыток оценки экономического ущерба от эрозии почв стала работа В.В. Звонкова (1962), в которой рассматривалась методика определения экономических ущербов от эрозии почв в различных отраслях народного хозяйства. При определении суммарного экономического ущерба от эрозии почв в данном подходе предлагалось рассчитывать сумму ущербов от эрозии почв в сельском хозяйстве, в системе транспорта, ущерб гидросооружениям (водохранилищам, прудам, водотокам, водосборным коллекторам), ущерб рыбному хозяйству и ущерб от эрозии почв прочим отраслям народного хозяйства. Ущерб от эрозии почв в сельском хозяйстве определяется как раз- ница между возможным доходом сельскохозяйственных культур (в расчете, что эрозии нет) и фактическим доходом от сельскохозяйственных культур при наличии эрозии почв. Данный подход представляется логичным, однако он не был широко использован в связи со сложностью и субъективностью вычислений экономических ущербов для разных отраслей. В частности, представляется крайне затруднительным подбор эталонных земель с полным отсутствием эрозионно-аккумулятивных процессов для расчета ущерба от эрозии почв в сельском хозяйстве. При этом представляется спорной репрезентативность таких “эталонных” земель и корректность их сопоставления со склоновыми землями в принципиально иных условиях микроклимата, гидрологического режима почв и, как следствие, их урожайности.

Логичным продолжением работ В.В. Звонкова по изучению экономического ущерба от эрозии почв стали исследования коллектива Д.Е. Ванина, Ю.И. Майорова, В.М. Солошенко и Н.В. Медведева (Ванин и др., 1987; Майоров, Медведев, 1986; Майоров, Солошенко, 1989, 1991). В данных исследованиях предложено выделить две формы экономического ущерба при расчете ущерба от эрозии почв, а именно, компенсируемую форму, выражаемую в потере потребительской стоимости, которая, в свою очередь, исходя из экономических позиций, должна быть оценена по восстановительной стоимости, и некомпенсируемую, представляющую собой ежегодную потерю прибыли и стоимости валовой продукции. При этом первая форма ущерба является причиной, а вторая следствием. Расчеты некомпенсированного ущерба, представляющие собой потери чистого дохода (прибыли) за счет недобора продукции с эродированных земель и дополнительных затрат, связанных со снижением производительности сельскохозяйственной техники и с текущим ремонтом разрушенных эрозией материальных ценностей, имели практическое значение. В рамках проведенных исследований была предпринята попытка дать всестороннюю количественную оценку экономических последствий эрозии почв сельскому хозяйству Центрально-Черноземного экономического района. По подсчетам авторов, экономический ущерб в виде потери прибыли составил 144.4 млн рублей (Майоров и др., 1989). В результате были разработаны пособия с методическими рекомендациями (Эколого-экономическая оценка…, 1984; Рекомендации по использованию…, 1985). К сожалению, данные разработки редко упоминаются в работах последних десятилетий.

В настоящее время наиболее широко используются следующие основные группы подходов к оценке ущерба/вреда, нанесенного почвам и землям. Первая группа подходов основана на экономической оценке ущерба от деградации почв и земель на основе площади деградированных/загрязненных почв и степени их деградации/загрязнения путем сопоставления свойств изучаемых и эталонных почв. Оценка дается по пятибалльной шкале. Из последних методик, созданных на основе данного подхода, следует отметить: “Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами” (Утвержден приказом 18.11.1993 Минприроды России), “Методика определения разме ров ущерба от деградации почв и земель” (Утверждена приказом Роскомзема и Минприроды России от 17 июля 1994 г.). В “Методике определения размеров ущерба от деградации почв и земель” (1994) указаны показатели деградации земель, которые напрямую показывают наличие эрозионного процесса в почвах – уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (% от исходного) и увеличение площади средне- и сильноэродированных почв (% в год).

Существует обновленная версия оценки ущерба/вреда, нанесенного почвам и землям, – “Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды” (утверждена Минприроды России 8 июля 2010). Однако методика 2010 г. не позволяет учитывать ущерб конкретно от эрозии почв.

Применение Методики 1994 г., как правило, опирается на агрохимические показатели, учитывающие агроистощение почв. Работы по применению Методики 1994 г. для оценки ущерба от эрозии почв единичные. Так, например, в Самарской области рассматривалась оценка ущерба на трех масштабных уровнях: региона, муниципального района и агрохозяйства. Исследование проводилось согласно Методике 1994 г. путем оценки степени деградации почв по пятибалльной шкале, на основе сопоставления агрохимических показателей исследуемых почв и их недеградированных аналогов (эталонных почв). В качестве эталонной почвы были взяты соответствующие типам модели почв высокого плодородия, преобладающим на исследованной территории. В качестве показателей деградации земель использованы данные по содержанию подвижного фосфора, обменного калия и гумуса. В масштабе муниципального района и агрохозяйства использовали дополнительный показатель изменения кислотности почв для оценки деградации земель. Результатом работы стали данные по расчету общего ущерба от деградации почв и земель для Самарской области в целом (по состоянию территорий на 2020 г.), который составил 167.6 млрд руб., или 28 482 руб./га. На муниципальном уровне для Похвистневского муниципального района величина суммарного ущерба от деградации составляла 5 083 573.8 тыс. руб., или 22 000 руб./га, что значительно ниже величины удельного ущерба по области. На уровне агрохозяйства величина суммарного ущерба от деградации почв и земель Агро-Инновационного центра “Орловка” составила 107.72 млн руб., или 21 618 руб./га удельного ущерба (Беляева и др., 2022).

Также в качестве примера приведем работу по сравнению оценки ущерба от деградации почв и земель различных муниципальных образований РФ – Калачевского муниципального района Волгоградской области, Волоконовского муниципального района Белгородской области, Озерского муниципального района Калининградской области, Кузнецкого муниципального района Пензенской области (Макаров и др., 2022) . Здесь эталонные значения показателей свойств почв были взяты из научных и методических работ. Следует отметить значительный разброс величин удельного ущерба от деградации почв и земель в исследуемых районах. При этом самые высокие значения установлены для черноземных почв Волоконовского (общий 23 939.9 млн руб., удельный в расчете на 1 га – 319.3 тыс. руб.) и Кузнецкого (35.3 млрд руб., в расчете на единицу площади – 124.2 тыс. руб./га) муниципальных районов. Невысокий уровень агротехнических мероприятий, в первую очередь, недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, известкование кислых почв (например, в Озерском районе, где общий ущерб – 4 601.8 млн руб.; удельный – 68.5 тыс. руб./га.) и гипсование солонцеватых почв (в Калачевском районе, где общий ущерб 8 135.4 млн руб., удельный – 19 255 руб./га) является главной причиной столь значительного ущерба.

Вторая группа подходов к оценке ущерба основана на концепции экономики деградации земель. В частности, в основе методики Й. фон Брауна и соавторов (2013) лежит сравнение экономических показателей сельскохозяйственного производства в условиях устойчивого управления земельными ресурсами, а также при “традиционном” землепользовании (Макаров и др., 2017) . Процедура анализа представляет собой экономическую оценку текущего уровня землепользования на исследуемом участке относительно другого, более совершенного и технологически оправданного вида землепользования, на который землевладелец имеет возможность перейти в ближайшем будущем. Исследования с использованием данного подхода проводились, например, в Московской (Макаров и др., 2017) и Пензенской (Строков и др., 2022) областях. Основной трудностью применения данного подхода является точность прогноза комплексных оценок экосистемных услуг будущей системы землепользования относительно текущей системы (Цветнов и др., 2021) . Кроме того, указанная выше методика не позволяет учитывать экономический ущерб конкретно от эрозии почв, возможен лишь учет стоимостных изменений широкого спектра экосистемных услуг.

Третья группа подходов к оценке ущерба основана на концепции “нейтрального баланса деградации земель” (“Land Degradation Neutrality”). Данный подход позволяет проследить динамику деградации земель по следующим индикаторам: наземному покрову, продуктивности земель и запасам почвенного органического углерода на ретроспективной основе (Лобковский и др., 2018). Состояние земель, при котором объем и количество земельных ресурсов, необходимых для поддержания экосистемных функций и услуг и усиления продовольственной безопасности, остаются стабильными или же увеличиваются в определенных пространственных и временных масштабах и экосистемах, принято считать нейтральным балансом деградации земель (определение принято на 12-ой Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в сентябре 2015 г.). На основе данной методики “нейтрального баланса деградации земель” опробован метод оценки деградации земель (Андреевa, Куст, 2020). Данный метод подходит для сравнения состояния земель в разных регионах, но с учетом конкретных природных и социально-экономических условий региона требуется совершенствование и адаптация данного метода. Рекомендуемые КБО ООН для вычисления доли деградированных земель три основные индикатора (динамика наземного покрова, динамика продуктивности земель и динамика запасов почвенного органического углерода) сильно различаются по федеральным округам и субъектам Федерации.

Работы с одновременным использованием разных методик единичные. В частности, комплексные оценки были проведены в агрохозяйствах в Волгоградской, Белгородской, Калининградской и Пензенской областях (Макаров и др., 2022) . Использование разных подходов для контрастных ситуаций по степени деградации земель показало близкие результаты. Например, для агрохозяйств Белгородской области выявлены высокий удельный ущерб от деградации земель и убыточность проектов по восстановлению территории.

Цель данного исследования заключается в определении экономического ущерба от эрозии почв на трех модельных участках, расположенных в принципиально разных агроэкологических условиях, на основе действующей Методики Минприроды 1994 г.; в выявлении преимуществ и недостатков полученных результатов; в модификации данной методики с учетом выявленных недостатков.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

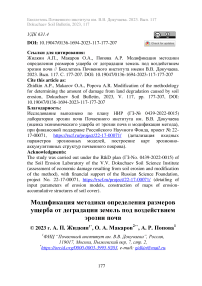

Объекты исследования находятся на территории Русской равнины и представляют собой распахиваемые поля площадью около 10 тыс. га каждое. Участок “Шебекинский” расположен в северно-восточной части Шебекинского района Белгородской области; участок “Мценский” расположен в Мценском районе Орловской области; участок “Жердевский” расположен на границе Тамбовской области (в Жердевском, Эртильском, Токаревском и Ржаксинском районах) и Воронежской области (в Терновском районе).

Рис. 1. Схема расположения участков исследования; расположение полей и рельеф участков “Мценский” (1), “Шебекинский” (2), “Жердевский” (3).

Fig. 1. The location of the study sites; fields layout and topography of the “Mtsenskiy” (1), “Shebekinskiy” (2), and “Zherdevskiy” (3) sites.

Рельеф исследованных участков существенно отличается. “Мценский” участок расположен в пределах хорошо дренированных междуречий р. Оки и двух ее притоков р. Зуши и р. Лисицы. Рельеф увалистый с преобладанием покатых (крутизной от 2° до 5°) выпуклых преимущественно рассеивающих склонов средней длины (600–800 м). Склоны данного типа в значительной степени подвержены эрозии, так как при увеличении расстояния от водораздела возрастает крутизна склона и расход потока, следовательно, увеличивается его скорость и эродирующая способность. “Шебекинский” участок характеризуется средней степенью расчлененности овражно-балочной сети. Преобладают выпуклые в продольном сечении склоны и прямые, слабовыпуклые в поперечном сечении склоны. Длина склонов достаточно высокая, в среднем более 500 м, иногда более 1 км. Крутизна склонов также достаточно высокая, с преобладанием уклонов 2–5°. Таким образом рельеф “Шебекинского” участка в целом тоже в значительной степени эрозионно опасен. “Жердевский” участок характеризуется преобладанием широких плоских междуречий, местами осложненных западинами. Крутизна распахиваемых придолинных склонов редко превышает 5°, а преобладающие уклоны составляют 0– 3°. Максимальная длина линий стока относительно небольшая и редко превышает 500 м. Специфической региональной особенностью рельефа данной территории является развитая сеть мелких распахиваемых ложбин.

Климат “Мценского” участка характеризуется годовым количеством осадков 400–600 мм. Более половины годовой нормы выпадает с мая по август. Осадки носят преимущественно ливневый характер, в результате чего в летние месяцы возникает высокая вероятность ливневого смыва почв. На “Шебекинском” участке среднегодовое количество осадков составляет около 500– 550 мм/год, максимум приходится на летний период. Характер выпадения осадков преимущественно ливневый. Устойчивый снежный покров формируется в начале декабря и продолжается до середины марта. Снежный покров в среднем имеет мощность 11.8 см. Безморозный период длится в среднем около 150 дней. На “Жердевском” участке среднегодовое количество осадков находится в пределах 480–660 мм. Наиболее низкие температуры ха- рактерны для января и составляют в среднем -9.8 °С. Снежный покров устанавливается после 23 октября и может сохраняться до поздней весны. Его характерная высота составляет порядка 25 см.

В структуре почвенного покрова “Мценского” участка преобладают: в северной и центральной частях светло-серые и серые лесные почвы, в южной части – серые и темно-серые лесные почв с черноземами оподзоленными и выщелоченными. Часть поймы р. Зуши распахивается, поэтому также на относительно небольших участках встречаются аллювиальные почвы. На “Ше-бекинском” участке почвенный покров дифференцирован несильно и представлен преимущественно черноземами типичными, выщелоченными и локально темно-серыми лесными почвами. На “Жердевском” участке господствуют черноземы типичные и выщелоченные, а также лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы на плоских междуречьях.

Сельскохозяйственная освоенность всех участков достаточно высокая (рис. 1). На исследованных полях в составе севооборотов преобладают следующие культуры: яровая и озимая пшеница, сахарная свекла, соя и подсолнечник. Преобладание в севообороте пропашных культур способствует высокой эрозионной деградации почв.

Для определения ущерба/вреда, нанесенного почвам и землям, используется “Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель” (Утверждена приказом Роскомзема и Минприроды России от 17 июля 1994 г.).

Расчеты проводились по формуле (1):

Ущ = Нс× S × Кэ× Кс× Кп +Дх× S × Кв, (1)

где Ущ – размер ущерба от деградации почв и земель, тыс. руб.; Нс – нормативная стоимость участка, тыс. руб./га; Дх – годовой доход с единицы площади, тыс. руб.; S – площадь деградированных почв и земель, га; Кэ – коэффициент экологической ситуации территории; Кв – коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению деградированных почв и земель; Кс – коэффициент пересчета в зависимости от изменения степени деградации почв и земель; Кп – коэффициент для особо охраняе- мых территорий.

Нормативная стоимость ( Нс ) для “Мценского” участка была приравнена к кадастровой стоимости земельных участков сегмента рынка “сельскохозяйственное использование” согласно Постановлению № 124 правительства Орловской области от 10 марта 2021 г. и составила 51.5 тыс. руб./га; для “Шебекинского” участка нормативная стоимость была взята из Постановления Правительства Белгородской области от 08.11.2021 № 517-пп “Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов по муниципальным районам (городским округам) Белгородской области в разрезе сегментов объектов недвижимости” и составила 129.9 тыс. руб./га. Для “Жердевского” участка нормативная стоимость участка была принята равной кадастровой стоимости из Приказа N 532 Комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 14 сентября 2020 г. и составила 42 тыс. руб./га.

Для корректировки стоимости земель применяется использование поправочных коэффициентов к стоимости земельных участков, а также разработка специальных методов оценки загрязненных, деградационных и захламленных земель. Поправочные коэффициенты являются табличными величинами и определяются в зависимости от рассчитанной степени деградации, которая изменяется в зависимости от выбранного показателя. Значение коэффициента пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению деградированных почв и земель ( Кв ) было принято максимальным – равным 10, поскольку эродированные почвы восстанавливаются очень медленно, в течение столетий – тысячелетий. Коэффициент ( Кп ) для особо охраняемых территорий был приравнен 1 (т. е. не учитывался) в связи с тем, что земли не попадают в категории “земли природно-заповедного фонда”, “земли природоохранного, оздоровительного и охранно-культурного назначения” или “земли рекреационного назначения”. Коэффициент экологической ситуации ( Кэ ) территории был принят равным 2 в соответствии с регионом (все три участка расположены в Центрально-Черноземном экономическом районе РФ).

Площадь деградированных от эрозии почв и земель (S) оценивалась на основе данных полевого обследования почвенного покрова и эрозионных моделей. На участке “Мценский” было проанализировано 556 точек обследования, на участке “Шебекин-ский” – 362 точки, на участке “Жердевский” – 400 точек. В каждой точке была диагностирована та или иная степень эродирован-ности почв. Темпы эрозионно-аккумулятивных процессов были рассчитаны отдельно для талого смыва по модели ГГИ в модификации Г.А. Ларионова (Ларионов и др., 2017) и ливневого смыва по модели WaTEM/SEDEM (Van Oost et al., 2000, 2009; Van Rompay et al., 2001). Для расчетов были использованы входные параметры достаточно высокой детальности. Цифровые модели были созданы на основе съемок рельефа БПЛА и оцифрованных топокарт высокой детальности. Эродируемость почв была оценена на основе данных аналитических измерений содержания органического вещества и гранулометрического состава пахотных горизонтов почв в 624 точках опробования (приблизительно по 200 точек на каждом участке). При помощи авторской методики, описанной в работе (Жидкин и др., 2021), были построены карты эрозионно-аккумулятивных структур почвенного покрова. Площадь деградированных от эрозии почв и земель была рассчитана для каждого поля в отдельности по площади ассоциаций средне- и сильноэродированных почв с карт эрозионно-аккумулятивных структур почвенного покрова.

Коэффициент пересчета в зависимости от изменения степени деградации почв и земель ( Кс ) также рассчитывался для каждого поля в отдельности на основе темпов увеличения площади средне- и сильноэродированных почв согласно Методике 1994 г. (табл. 1). В свою очередь, темп увеличения площади средне- и сильноэродированных почв был рассчитан как текущая площадь средне- и сильноэродированных почв по каждому полю, отнесенная к количеству лет (деленная на количество лет) распашки.

Годовой доход ( Дх ) с единицы площади, руб./га, был рассчитан для каждого поля с учетом с/х культуры, урожайности поля и стоимости урожая в 2021 г. по формуле (2):

Дх = У× Ст , (2)

где У – урожайность с поля, ц/га; Ст – стоимость с/х продукции, руб./ц.

Таблица 1. Коэффициент пересчета в зависимости от изменения степени деградации почв и земель

Table 1. Conversion factor based on changes in soil and land degradation

|

Показатель |

Степень деградации |

||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Увеличение площади средне- и сильноэро-дированных почв, % в год |

<0.5 |

0.6–1 |

1.1–2 |

2.1–5 |

>5 |

|

Kc |

0 |

0.2 |

0.5 |

0.8 |

1.0 |

Данные о культурах, урожайности и цене с/х продукции были предоставлены производителями сельскохозяйственной продукции.

Для вычислений из ГИС были экспортированы данные о составе культур, площади средне- и сильносмытых почв для каждого поля в отдельности. Вычисление проводилось в программе Excel. Пример расчетной таблицы представлен в таблице 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

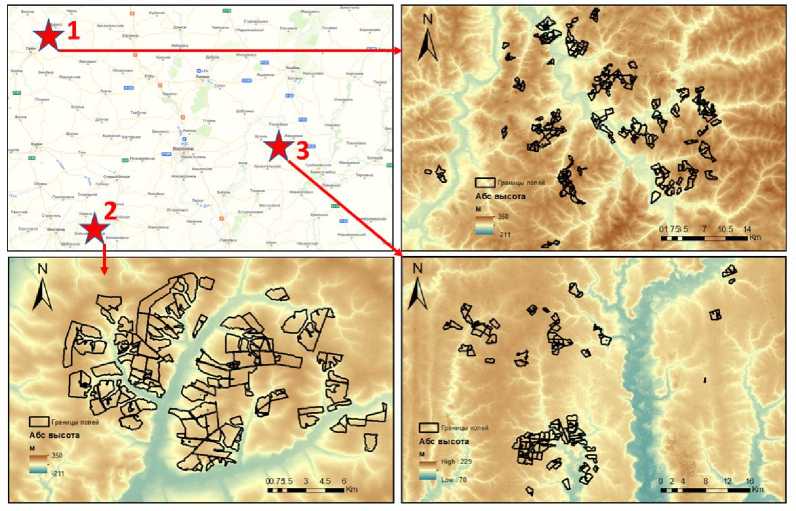

Темпы эрозии и степень деградации почв. Средние многолетние темпы водной эрозии почв, оцененные по эрозионным моделям, составили: на “Мценском” участке – 10.4 т/га в год, на “Шебекинском” – 8.2 т/га в год, на “Жердевском” – 0.8 т/га в год. При этом участки принципиально отличаются пространственной структурой протекания эрозионно-аккумулятивных процессов. На “Мценском” и “Шебекинском” участках ярко выражена “дендро-видная” структура с высокими темпами эрозии почв на склонах балок и речных долин. Аккумуляция наносов в пределах агроландшафтов, как правило, приурочена к днищам распахиваемых ложбин. На “Жердевском” участке очаги эрозии образуют локальные небольшие по площади ареалы, приуроченные к ложбинам и нижним, наиболее крутым, частям склонов (рис. 2).

Таблица 2. Пример расчета суммарного ущерба от эрозии почв по отдельным полям “Мценского“ участка Table 2. Example of calculating total soil erosion damage for individual fields in the Mtsensk site

|

ID поля |

Нс, тыс. руб./га |

S, га |

Кэ |

Кс |

Кп |

Кв |

Культура |

Дх, тыс. руб/га |

Ущерб, тыс. руб |

|

OR-01-01-02-0001 |

51.5 |

13.2 |

2 |

0.0 |

1 |

10 |

Соя |

90 |

11 852 |

|

OR-01-01-03-0001 |

51.5 |

2.1 |

2 |

0.0 |

1 |

10 |

Пшеница яровая |

36 |

742 |

|

OR-01-01-05-0001 |

51.5 |

22.4 |

2 |

0.0 |

1 |

10 |

Пшеница яровая |

53 |

11 804 |

|

OR-01-01-22-0001 |

51.5 |

117.2 |

2 |

0.0 |

1 |

10 |

Сахарная свекла |

9 |

10 635 |

|

OR-01-01-41-0002 |

51.5 |

35.0 |

2 |

0.0 |

1 |

10 |

Сахарная свекла |

105 |

36 706 |

|

OR-01-02-46-0001 |

51.5 |

36.0 |

2 |

0.2 |

1 |

10 |

Пшеница яровая |

166 |

60 321 |

|

OR-01-03-29-0001 |

51.5 |

28.4 |

2 |

0.2 |

1 |

10 |

Пшеница озимая |

34 |

10 072 |

|

OR-01-03-54-0001 |

51.5 |

10.4 |

2 |

0.0 |

1 |

10 |

Соя |

106 |

11 074 |

|

OR-01-03-54-0001 |

51.5 |

2.3 |

2 |

0.0 |

1 |

10 |

Соя |

106 |

2 423 |

|

OR-01-03-73-0001 |

51.5 |

42.1 |

2 |

0.0 |

1 |

10 |

Пшеница озимая |

63 |

26 414 |

|

Итого |

2 506 323 |

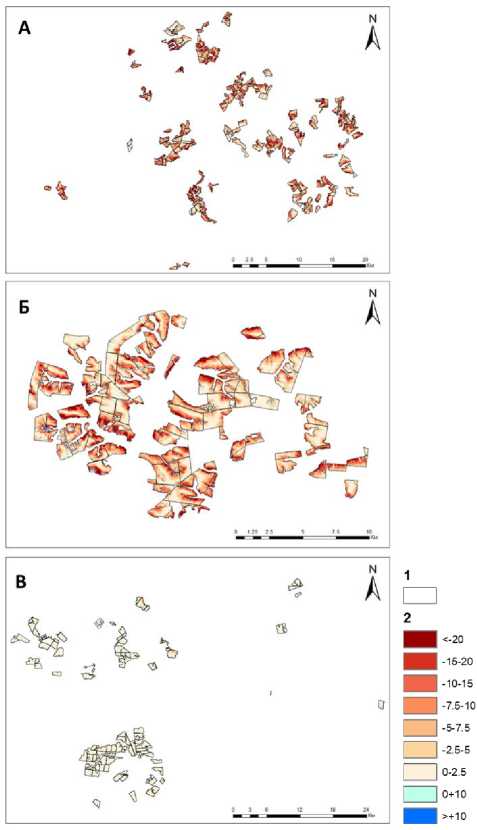

Рис. 2. Темпы эрозионно-аккумулятивных процессов на участках “Мценский” ( А ), “Шебекинский” ( Б ), “Жердевский” ( В ). В легенде: 1 – границы полей, 2 – темпы эрозии (-) и аккумуляции (+), т/га в год.

Fig. 2. Rates of erosion and accumulation processes on the sites “Mtsenskiy” ( A ), “Shebekinskiy” ( B ), “Zherdevskiy” ( C ). Legend: 1 – field boundaries, 2 – erosion (-) and accumulation (+) rates, tonnes/ha per year.

На “Мценском” участке высокие темпы эрозии почв обусловлены сочетанием эрозионно-опасного рельефа и высокой эро-дируемостью (смываемостью) почв. На “Мценском” участке среднее значение эродируемости почв достаточно высокое и составляет в среднем 54 кг*ч*МДж-1мм-1. Данное значение в полтора-два раза выше, чем на “Шебекинском” и “Жердевском” участках, где значения К-фактора в среднем равны около 35 кг*ч*МДж-1мм-1. При этом важно отметить, что на “Мценском” участке отмечается очень сильное варьирование К-фактора от 24 до 82 кг*ч*МДж-1мм-1 за счет высокой степени неоднородности почвенного покрова. Кроме того, на “Мценском” участке, расположенном на границе лесной и северной лесостепной зон, помимо ливневого смыва, некоторый вклад в эрозию почв имел также талый смыв почв при весенних снеготаяниях. Расчетная по моделям доля талого смыва на “Мценском” участке составила около 15%.

На “Шебекинском” участке эрозионный потенциал рельефа также в значительной степени высокий, однако почвы в значительно меньшей степени подвержены смыву за счет высокого содержания органического вещества и хорошей водопроницаемой и водоустойчивой структуры черноземов. На “Жердевском” участке все факторы эрозии почв низкие, смыв очень сильно локализован на небольших по площади участках.

Площадь средне- и сильноэродированных почв различается на разных участках намного сильнее, чем среднемноголетние темпы эрозии почв. Так, на “Мценском” участке площадь средне- и сильноэродированных почв оказалась очень велика и составила 3 950 га, то есть около 39.5% от площади обследованной пашни. На “Шебекинском” участке данная площадь составила около 1 200 га или 11.9% от площади обследованной пашни. На “Жер-девском” участке данная площадь очень низкая – лишь около 8 га или 0.9% от площади обследованной пашни. Таким образом, пространственная вариабельность величины площади средне- и силь-ноэродированных почв значительно выше, чем пространственная вариабельность осредненных по участкам темпов эрозии почв. В предыдущих исследованиях авторов (Zhidkin, 2021) на основе анализа всей пашни Прохоровского района Белгородской области отмечалось, что варьирование степени деградации почвенного по- крова может быть значительно выше, чем варьирование в среднемноголетних темпах эрозии почв. Столь сильное различие в степени эрозионной деградации почвенного покрова на разных участках обусловлено совокупностью следующих причин.

Разная степень деградации почв обусловлена разной интенсивностью воздействия эрозионных процессов. Помимо различий в темпах эрозии почв, о которых было сказано ранее, большое значение имеет продолжительность распашки и, как следствие, длительность эрозии почв. Орловская область в целом распахивается существенно дольше, чем Белгородская, Тамбовская и Воронежская (Пространственно-временные…, 2019) . Однако локально могут встречаться участки длительного освоения и в указанных областях. Для подтверждения данного предположения требуется детальный анализ исторических карт конкретно по данным территориям. Тем не менее, сочетание более высоких темпов смыва и, вероятно, более длительной распашки на “Мценском” участке свидетельствует о значительно большей антропогенной нагрузке на данную территорию по сравнению с остальными участками.

Кроме того, разная степень деградации почв на разных участках обусловлена разной исходной мощностью гумусированной толщи. Существующая классификация диагностики степени эродированности почв опирается на учет остаточной мощности почвы относительно эталона. При этом эталонная мощность зональных типов почв отличается существенно. К примеру, эталонная мощность гумусовых горизонтов серых лесных почв на “Мценском” участке составляет около 40–45 см, а эталонная мощность гумусовых горизонтов черноземов на “Жердевском” участке составляет около 90–110 см. Согласно инструкции (Общесоюзная инструкция…, 1973), серые лесные почвы и черноземы считаются среднеэродированными при условии, что гумусированная толща смыта более чем наполовину. Таким образом, при одинаковой длительности распашки (к примеру, 200 лет) серая лесная почва на “Мценском” участке достигнет средней степени эродированности при смыве 20–22.5 см, то есть при темпе смыва 12–13 т/га в год (1.0–1.1 мм/год). В свою очередь, чернозем на “Жердевском” участке достигнет состояния средней степени эродированности при смыве 45–55 см или 27–33 т/га в год (2.3–2.8 мм/год). Иначе говоря, чернозем на “Жердевском” участке достигнет средне-эродированной степени деградации в случае более интенсивного (в 2.5–3 раза), либо более продолжительного эрозионного воздействия, чем серая лесная почва на “Мценском” участке.

Таким образом, сочетание более высоких темпов эрозии почв, большей длительности протекания антропогенной эрозии, а также исходно относительно малой мощности гумусированной тощи обусловили значительно (в 4–40 раз) большую площадь средне- и сильноэродированых почв на “Мценском” участке, по сравнению с “Шебекинским” и “Жердевским” участками.

Оценка экономического ущерба от эрозии почв на основе Методики 1994 г. Суммарная оценка экономического ущерба, рассчитанная по Методике 1994 г., по разным культурам в период 2017–2021 гг. на “Мценском” участке составила в общей сложности около 2.4–2.7 млрд руб.; на “Шебекинском” участке – около 900 млн – 1 млрд руб.; на “Жердевском” участке – лишь около 5 млн руб. Размер удельного ущерба в пересчете на 1 га составил на “Мценском” участке 240 тыс. руб./га, на “Шебекинском” участке – 90 тыс. руб./га, на “Жердевском” участке – 0.5 тыс. руб./га.

Различия в степени эрозионной деградации почв между “Мценским” и “Шебекинским” были существенно снижены в оценке экономического ущерба в связи с учетом нормативной стоимости участков, которая на “Мценском” участке составила 42 тыс. руб./га, а на “Шебекинском” участке – 129 тыс. руб./га. Применение нормативной стоимости при расчете экономического ущерба от эрозии почв вносит неопределенность в расчеты, так как данный показатель в настоящее время не является объективным и общедоступным.

Сравнивая показатели размера удельного ущерба из работ других авторов, можно обратить внимание на максимальные показатели размера удельного ущерба в Волоконовском муниципальном районе Белгородской области – 319.3 тыс. руб./га площади (Макаров и др., 2022), что больше значения на “Мценском” участке – 240 тыс. руб./га. Минимальный удельный ущерб “Жердевско-го” участка (0.5 тыс. руб./га) является самым низким показателем из всех проанализированных литературных данных.

В ходе расчетов были выявлены следующие недостатки Методики 1994 г.:

-

1) учет суммарного ущерба проводится за весь агрикультурный период, что затрудняет применение Методики в практических целях (не понятно, кто должен нести в этом случае ответственность за многовековой ущерб);

-

2) отмечается несоответствие левой и правой частей расчетной формулы (1) по времени оценки: левая часть формулы (Нсх5^КэхКсхКп) учитывает ущерб, нанесенный стоимости земельного участка за счет ухудшения качества земель, то есть за весь агрикультурный период; правая часть формулы (Дхх£хКв) рассчитывает недополученный годовой доход из-за снижения урожайности на деградированных землях (с нашей точки зрения, правая часть должна каким-то образом учитывать длительность всего сельскохозяйственного периода);

-

3) существует сложность использования величины Нс – сначала, как это требует Методика 1994 г., специалисты применяли нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд (по состоянию на 1 ноября 1992 г.), затем – нормативную цену (потребительную стоимость) земель (Макаров, Каманина, 2008) , или (в случае отсутствия нормативной цены) – кадастровую стоимость земель; то есть, в различные периоды времени эта величина имела различные значения;

-

4) выявляется завышенность пороговых значений определения степени деградации земель (Кс) для показателей эродирован-ности почв: например, темпы прироста средне- и сильноэродиро-ванных почв, равные 1% в год, являются катастрофическими, а в Методике они отнесены лишь к 1-ой (т. е. к низкой) степени деградации;

-

5) является спорным обоснование значений коэффициентов пересчета (Кв) в зависимости от периода времени по восстановлению почв и земель (неоднозначно применение данного коэффициента в правой части формулы (1), скорее, он должен относиться к левой части формулы, где учитывается ущерб, нанесенный стоимости земельного участка из-за ухудшения качества земель).

Оценка экономического ущерба от эрозии почв на основе модифицированной Методики 1994 г. Указанные в предыдущем разделе недостатки Методики 1994 г. натолкнули авторов на модификацию данного подхода, направленную на расчет ущерба от деградации почв и земель за короткий период времени. Для оценки влияния эрозии рекомендуется использовать годовой цикл оценки ущерба.

Модифицированная формула расчета (3) выглядит следующим образом:

Ущ = С × Sгод × Кэ × Кп + Дх × S × Кур, (3)

где Ущ – размер ущерба от деградации почв и земель, тыс. руб.; С – стоимость участка, тыс. руб./га; Sгод – среднегодовое увеличение площади деградированных земель, га/год; Кэ – коэффициент экологической ситуации территории (аналогично Методике 1994 г.); Кп – коэффициент для особо охраняемых территорий; Дх – годовой доход с единицы площади, тыс. руб./год; S – площадь деградированных почв и земель, га; Кур – коэффициент снижения урожайности на эродированных землях.

Sгод может быть оценено на основе мониторинговых наблюдений, например, при наличии нескольких туров обследования земель; а также, в случае деградации земель от эрозии почв, возможно применение модельных прогнозов деградации земель. В случае отсутствия данной информации возможно применение ретроспективного подхода, при котором общая площадь деградированных земель делится на длительность периода деградации, в случае эрозии почв – на агрикультурный период.

В случае расчета годового ущерба коэффициенты Кв (коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению деградированных почв и земель) и Кс (коэффициент пересчета в зависимости от изменения степени деградации почв и земель) могут быть исключены из уравнения.

Кур (коэффициент снижения урожайности земель на эродированных землях) является слабо изученным. Согласно исследованиям ВНИИЗ и ЗПЭ (Санжарова и др., 2009), урожайность на среднесмытых черноземах снижается на 40–60%, а на сильносмы- тых черноземах – 60–80%. То есть, для черноземов данный коэффициент можно принять равным 0.5 для среднесмытых и 0.7 для сильносмытых почв. В других регионах данный коэффициент требует уточнения.

Применение данного модифицированного уравнения, на наш взгляд, позволяет устранить большинство методических недостатков Методики 1994 г. В частности, расчет годового ущерба позволяет значительно более точно оценивать годовой доход с учетом конкретной культуры и урожайности этого года, избежать применения коэффициентов Кв и Кс. Кроме того, расчет годовых показателей позволяет отнести данный ущерб адресно к конкретному действующему землепользователю.

Сумма оцененного за 2021 г. ущерба по предложенной модифицированной формуле расчета на “Мценском” участке составила 126.9 млн руб./год при Кур = 0.5 и 177.0 млн руб./год при Кур = 0.7. В пересчете на 1 га удельный ущерб на “Мценском” участке составил 11–18 тыс. руб./га в год. На “Шебекинском” участке суммарный ущерб составил 46.8 млн руб./год при Кур = 0.5 и 64.9 млн руб./год при Кур = 0.7; удельный ущерб составил около 5–6 тыс. руб./га в год. На “Жердевском” участке суммарный ущерб составил лишь 0.25 млн руб./год при Кур = 0.5; удельный ущерб составил лишь 0.025 тыс. руб./га в год.

Таким образом, можно сделать вывод, что на “Жердевском” участке эрозия почв практически не наносит ущерба, и в ближайшей среднесрочной перспективе вряд ли эта ситуация изменится, согласно прогнозным оценкам рисков деградации земель от эрозии почв.

Однако на “Мценском” и “Шебекинском” участках ущерб достаточно существенный. Важно отметить, доля эродированных почв увеличивается с течением времени, поэтому ущерб от эрозии имеет кумулятивный эффект, т. е. с каждым годом становится все более высоким. Кроме того, динамика прироста эродированных почв не линейна во времени. В настоящее время доля эродированных почв увеличивается намного большими темпами, чем в XIX и начале XX вв. (Zhidkin, 2021), даже при условии сохранения среднемноголетних темпов эрозионно-аккумулятивных процессов. В связи с этим важно учитывать, что при отсутствии проведения почвозащитных мероприятий и частичного вывода из пашни (за-лужения) средне- и сильносмытых почв ущерб от эрозии в среднесрочной перспективе будет только возрастать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время существует острый дефицит подходов к определению экономического ущерба от эрозии почв. Существующие подходы крайне малочисленны и достаточно субъективны. “Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель” от 17 июля 1994 г. по сути является единственным регламентированным подходом к количественной оценке ущерба деградации почв и земель от эрозии. Применение Методики 1994 г. на исследованных участках выявило ее определенные недостатки, основной из которых заключается в том, что данный подход направлен на подсчет суммарного ущерба за весь агрикультурный период. Также к недостаткам Методики 1994 г. можно отнести использование нормативной стоимости земель, величина которой существенно менялась за агрикультурный период. Кроме того, были выявлены завышенные пороговые значения определения степени деградации почв, что, вероятно, приводит к занижению ущерба при использовании Методики 1994 г.

Проведенные в различных агроэкологических условиях оценки выявили существенно разные среднемноголетние темпы эрозии почв, различающиеся в 10 раз на разных участках. Степень деградации почвенного покрова, выраженная в площади средне- и сильноэродированных почв, различается в 4–40 раз между различными участками. Сочетание более высоких темпов смыва почв, большей длительности протекания антропогенной эрозии, а также исходно относительно малой мощности гумусированной толщи обусловили значительно большую площадь средне- и сильноэро-дированых почв на участке в Орловской области, по сравнению с участками в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях.

Модификация Методики 1994 г., представленная в данной работе, направлена на расчет ущерба от деградации почв и земель за короткий период времени (год или несколько лет). Применение модифицированной методики на исследованных участках позволило в определенной степени снизить субъективные составляю- щие при оценке стоимости земельного участка, расчете годового дохода за конкретный период времени, а также избежать применения сомнительного коэффициента по восстановлению деградированных почв и земель в зависимости от периода времени. Ущерб от эрозии почв, рассчитанный по модифицированной методике, составил 11–18 тыс. руб./га в год на участке в Орловской области, 5–6 тыс. руб./га в год на участке в Белгородской области и лишь 0.025 тыс. руб./га в год на участке на границе Тамбовской и Воронежской областей.

Существенное варьирование экономического ущерба на разных участках, свидетельствует о высокой информативности подобного рода оценок. Дальнейшая разработка и апробация в новых условиях данных подходов может иметь высокую практическую значимость для воздействия на сельхозтоваропроизводителей и органы государственной власти в вопросах практического внедрения противоэрозионных мероприятий в будущем.

С. 363–371.

sel'skokhozyaistvennykh kul'tur (Statistical analysis of the impact of soil erosion on crop yields), Plodorodie , 2009, No. 5, pp. 39–40.

Список литературы Модификация методики определения размеров ущерба от деградации земель под воздействием эрозии почв

- Андреевa О.В., Куст Г.С. Оценка состояния земель в России на основе концепции нейтрального баланса их деградации // Известия РАН. Серия Географическая. 2020. Т. 84. № 5. С. 737-749.

- Беляева М.В., Макаров О.А., Абдулханова Д.Р. Оценка ущерба от деградации почв и земель Самарской области на уровне региона, муниципального района и агрохозяйства // Земледелие. 2022. № 8. С. 3-7.

- Ванин Д.Е., Майоров Ю.И., Солошенко В.М. Экономические основы оценки эффективности почвозащитных мер. М.: Агропромиздат, 1987. 152 с.

- Голосов В.Н., Геннадиев А.Н., Олсон К.Р. и др. Пространственно-временные особенности развития почвенно-эрозионных процессов в лесостепной зоне Восточно-Европейской равнины // Почвоведение. 2011. № 7. С. 861-869.

- Жидкин А.П., Смирнова М.А., Геннадиев А.Н., Лукин С.В., Заздравных Е.А., Лозбенев Н.И. Цифровое моделирование строения и степени эродированности почвенного покрова (Прохоровский район Белгородской области) // Почвоведение. 2021. № 1. С. 17-30.

- Звонков В.В. Водная и ветровая эрозия земли: АН СССР, 1962. С. 134-141.

- Ларионов Г.А., Краснов С.Ф., Литвин Л.Ф., Добровольская Н.Г., Кирюхина З.П. Эмпирическая (статистическая) модель эрозии почв // ИНФРА-М г. Москва, 2017. С. 154-173.

- Лобковский В.А., Куст Г.С., Андреева О.В. Нейтральный баланс деградации земель: возможности интеграции глобальных и национальных индикаторов // Экология урбанизированных территорий, 2018. № 3. С. 45-53.

- Майоров Ю.И., Медведев Н.В. Расчет ущерба от эрозии почв // Земледелие, 1986. № 3. С. 51-54.

- Майоров Ю.И., Солошенко В.М. Потери от водной эрозии почв // Земледелие, 1989. № 6. С. 31-33.

- Майоров Ю.И., Солошенко В.М. Потери от водной эрозии почв в сельском хозяйстве и пути их снижения (экономический аспект). Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. 200 с.

- Макаров О.А., Каманина И.З. Эколого-экономическая оценка и сертификация почв и земель. М. МАКС Пресс, 2008. 240 с.

- Макаров О.А., Марахова Н.А., Красильникова В.С., Крючков Н.Р., Чекин М.Р., Абдулханова Д.Р. Опыт оценки ущерба от деградации почв и земель муниципальных образований Российской Федерации // Земледелие. 2022. № 4. С. 3-7.

- Макаров О.А., Строков А.С., Цветнов Е.В., Бондаренко Е.В., Кубарев Е.Н., Чистова О.А., Ермияев Я.Р. Апробация методики эколого-экономической оценки деградации земель // Агрохимический вестник. 2017. № 3. С. 55-59.

- Макаров О.А., Строков А.С., Цветнов Е.В., Марахова Н.А., Красильникова В.С., Крючков Н.Р., Чекин М.Р., Макаров А.О., Абдулханова Д.Р. Опыт эколого-экономической оценки деградации земель агрохозяйств, расположенных в различных субъектах Российской Федерации // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2022. № 2. С. 116-120.

- Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. М., 1994 (Утверждена приказом Роскомзема и Минприроды России от 17 июля 1994 г).

- Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. М., 2010 (Утверждена приказом Минприроды России от 08.07.2010 г. № 238).

- Об охране окружающей среды: федер. закон Рос. Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 декабря 2001 года: Одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 декабря 2001 года // Рос. газ. 2002 - 12 января.

- Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользований М.: Колос, 1973. 48 с.

- Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами: Утв. Ком. Рос. Федерации по земел. ресурсам и землеустройству и М-вом охраны окружающей среды и природ. ресурсов Рос. Федерации в нояб. 1993 г. М.: Б. и., 1993. 30 с.

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций: официальный сайт. / Нейтральный баланс деградации земель (НБДЗ). 2023. URL: https://www.fao.org/platforms/green-agriculture/areas-of-work/natural-resources-biodiversity-green-production/land-degradation-neutrality-(ldn)/ru.

- Пространственно-временные закономерности развития современных процессов природно-антропогенной эрозии на Русской равнине / Под. Ред. д. г. н. В.Н. Голосова, д. г. н. О.П. Ермолаева. Казань: Изд-во АН РТ, 2019. 372 с.

- Рекомендации по использованию нормативных материалов при определении экономического ущерба, причиняемого водной эрозией почв сельскому хозяйству, и эффективности отдельных противоэрозионных мероприятий в Центрально-Черноземном экономическом районе. Курск, 1985. 64 с.

- Санжарова С.И., Сухановский Ю.П., Прущик А.В. Статистический анализ влияния эродированности почвы на урожайность сельскохозяйственных культур // Плодородие. 2009. № 5. С. 39-40.

- Строков А.С., Макаров О.А., Чекин М.Р., Цветнов Е.В., Абдулханова Д.Р., Кубарев Е.Н. Апробация концепции экономики деградации земель (на примере Пензенской области) // Агрохимическая служба. 2022. № 5. С. 93-96.

- Сухомлинова Н.Б., Петрова И.А. Оценка эколого-экономического ущерба от деградации земельно-ресурсного потенциала (Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова, филиал ДонГАУ) // Экономика и экология территориальных образований. 2015. № 3. С. 60-68.

- Цветнов Е.В., Макаров О.А., Строков А.С., Цветнова О.Б. Роль почв в оценке деградации земель (обзор) // Почвоведение. 2021. № 3. С. 363-371.

- Эколого-экономическая оценка ущерба от эрозии почв (Методические рекомендации по определению ущерба). Ворошиловград, 1984. 110 с.

- Zhidkin A.P. Mapping and forecasting of changes of eroded soils (Central chernozem region of Russia) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. No. 659. p. 012006.

- Van Oost K., Govers G., Desmet P. Evaluating the effects of changes in landscape structure on soil erosion by water and tillage // Landscape Ecology. 2000. No. 15. P. 577-589. https://doi.org/10.1023/A:1008198215674.

- Van Oost K., Cerdan O., Quine T.A. Accelerated fluxes by water and tillage erosion on European agricultural land // Earth Surface Processes and Landforms. 2009. No. 34. P. 1625-1634. https://doi.org/10.1002/esp.1852.

- Van Rompay A., Verstraeten G., Van Oost K., Govers G., Poesen J. Modelling mean annual sediment yield using a distributed approach // Earth Surface Processes and Landforms. 2001. No. 26 (11). P. 1221-1236. https://doi.org/10.1002/esp.275.

- Von Braun J., Gerber N., Mirzabaev A., Nkonya E. The Economics of Land Degradation. ZEF Working Paper Series. University of Bonn. 2013. No. 109. 20 р.