Модификация потребления населения в условиях маргинализации общества

Автор: Кормишкина Л.А., Земскова Е.С.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Макроэкономические и статистические исследования

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718799

IDR: 14718799

Текст статьи Модификация потребления населения в условиях маргинализации общества

Е- С. Земскова, кандидат экономических наук

Трансформация институтов российского общества серьезно сказалась и на его социальной структуре. Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабильность интенсифицируют процесс маргинализации населения, смены его ценностных ориентиров.

Современную социальную структуру российского общества нельзя рассматривать как стабильное, устойчивое явление. Продолжаются радикальные изменения в отношениях собственности, распределения, общественной организации труда, в тенденциях и направлениях социальной мобильности. Трансформационные процессы привели к возникновению новых социальных общностей, их взаимосвязей, иерархии. Наиболее тяжелое последствие экономических преобразований в России — глубокая поляризация благосостояния населения и дезинтеграция общества. Нет сомнения, что в условиях рынка существует и не может не существовать дифференциация доходов и потребления населения. Это не требует аргументации и наблюдается во всех развитых странах, но в разных масштабах.

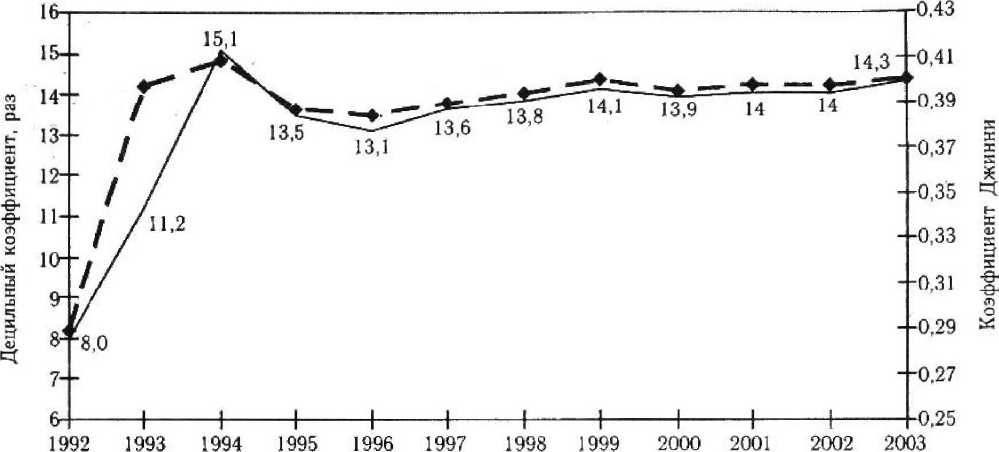

Маргинализация населения в процессе его интенсивной нисходящей мобильности особо остро ставит проблему анализа и рассмотрения сложившейся ситуации. Следует учитывать существующую в России значительную специфику, а именно — практически одномоментное обнищание огромного количества людей, с одной стороны, и столь же стремительное обогащение небольшой кучки околовласт-ных чиновников и бизнесменов — с другой, произошедшие в предельно короткие исторические сроки. Если в тех же Соединенных Штатах накопление имущества происходило в ходе жизни не одного поколения известных фамилий, то в нашей стране накопление гигантских доходов было осуществлено в течение, примерно десяти пореформенных лет, о чем наглядно свидетельствует динамика коэффициента дифференциации доходов и индекса Джини (рис.) [8, с. 175].

Основными причинами такой ситуации явились сокращение заработной платы и особенности российского рынка труда.

Ежегодные темпы снижения уровня заработной платы в реальном выражении составили более 60 % и примерно в полтора раза превысили темпы падения ВВП. При этом безработица, рассчитываемая даже по методике МОТ, долгое время была неадекватно низкой для условий столь глубокого спада. Прогнозы широкомасштабной безработицы не оправдались. Лишь в 1998 г. уровень безработицы достиг почти 10 % (по методике МОТ) при уровне экономического спада, близком к 40 %. Политике массовой занятости любой ценой способствовала и вся социальная политика государства. В большинстве своем меры социальной защиты населения сводились к сохранению рабочих мест на существующих предприятиях.

Таким образом, одной из особенностей российской пореформенной экономики стало то, что на спад производства отечественный рынок труда отреагировал не снижением откры-

•4- Коэффициент Джинни

— Коэффициент дифференциации доходов в разах

Рисунок

Динамика коэффициента дифференциации доходов и коэффициента Джини в России в 1992 — 2003 гг.

той занятости, а ее трансформацией в латентные формы. С одной стороны, мы наблюдаем квазизанятость (сокращение отработанного времени, вынужденные административные отпуска) в официальной экономике, с другой — рост производства и, соответственно, занятости в альтернативной экономике, особенно в теневом ее секторе.

Жесткому варианту санации через банкротство нерентабельных предприятий государство предпочло поддержку неэффективных производств при сохранении формальной занятости. Вместе с тем известно, что высокой занятости в депрессивных секторах экономики и снижение издержек на рабочую силу можно достичь без уменьшения спроса на последнюю за счет резкого сокращения расходов на оплату труда. В результате вместо ожидаемой широкомасштабной безработицы мы получили широкомасштабную бедность занятых.

Итак, высвобождения работников при сокращении производства не произошло, а падение потребительского спроса в силу снижения уровня оплаты труда в свою очередь препятствует развитию нормальных товарных рынков, замыкая порочный круг «экономики бедности». Более того, сложилась особая ее инфраструктура: нерегулируемые, стихийные рынки дешевых низкокачественных товаров, массовый оборот контрафактной продукции, нелегальные рынки труда, массовая вторичная занятость, скрытая от статистики самозанятость и повсеместное самообеспечение населения продукцией натурального хозяйства. Сюда же следует отнести и социальные секторы экономики: здравоохранение, образование и, конечно же, планово-убыточный жилищно-коммунальный комплекс, скованный неплатежами малоимущего населения и столь же «малоимущих» муниципальных бюджетов. Самым опасным является то, что все это воспроизводится, т. е. бедность, как мы далее увидим, генерирует самою себя в порочном круге «экономики бедности» [1, с. 54].

В настоящее время ученые, изучающие проблему социальной стратификации российского общества (Д. Львов, Н. Римашевская, Т. Заславская, 3. Голенкова и др.), выделяют ряд причин, обусловливающих неравенство в распределении дохода.

Если в советском обществе доминирующую позицию занимали административно-должностные ресурсы, связанные с местом работников в управлении экономикой и обществом, то теперь их заметно потеснили экономические ресурсы. Решающим фактором стратификации социальных групп и слоев стала дифференци- ация материального благосостояния — уровня доходов и масштабов собственности. В современной стратификации российского общества решающую роль играют богатство и власть, которые настолько тесно срослись, что практически образуют единую ось «власть — богатство», положение на которой служит универсальным критерием статуса и успеха. Таким образом, хотя стратификационное пространство изменилось, оно не стало более «объемным» и многомерным. Если в западных обществах фиксируется тенденция к повышению роли высших, постматериальных ценностей, связанных с профессионализмом и духовным развитием личности, то в России они пока вытесняются первичными и более примитивными ценностями, что, несомненно, характеризует российскую экономику как индустриальную. Социальные и особенно культурные ресурсы граждан (уровень образования и квалификации, творческое отношение к труду) играют намного меньшую роль в формировании социального статуса, чем собственность, доходы и должность. Однако в динамике роль культурных ресурсов имеет тенденцию к росту.

Изменилась общая стратификационная модель российского общества, определяемая распределением населения между верхними, средними и нижними слоями. В СССР она имела форму, близкую к современным западным обществам; относительно небольшая верхушка (номенклатура и ее окружение), массивный средний слой (интеллигенция, квалифицированные работники) и значительно меньший низший слой (работники без квалификации). Но в результате реформ и дефолта социальный статус большинства представителей среднего слоя существенно снизился, и стратификационная модель сильно «осела» вниз (3, с. 6].

В современном российском обществе, по мнению ведущих специалистов данной области знаний, просматриваются шесть иерархических слоев, или страт. Высший слой представлен господствующей и правящей элитами, относительное число которых в населении составляет доли процента, в то время как находящиеся в их распоряжении ресурсы сравнимы с ресурсами остальной части общества.

Нет прямой статистики относительно численности богатых и очень богатых групп населения; однако существуют различного рода оценки отдельных экспертов. Один из таких вариантов сводится к следующему; в России около 1,6 млн богатых людей — это главы семей, в которых доход свыше 3 000 долларов на душу в месяц; очень богатых — 0,9 млн, у которых соответствующий доход поднимается до 5 000 долларов, и богатых по мировым меркам —- около 0,4 млн человек с доходом свыше 10 ООО долларов (3, с. 12]. В то же время, по оценкам журнала «Форбс», в России 36 долларовых миллиардеров (по этому показателю РФ занимает 2-е место в мире). Любопытным фактом является также и то, что подавляющая часть наших миллиардеров и миллионеров, зафиксированных в списке «Форбс», свое состояние заработали на природных ресурсах РФ. Совокупный капитал российских миллиардеров составил 88 млрд долларов, что больше чем бюджет РФ на 2004 год [4].

Второе место принадлежит субэлите, или верхнему слою, состоящему из высших чиновников, генералитета, собственников и менедже- ■ ров крупных предприятий, банков и фирм, преуспевшей части культурной элиты. На его долю приходятся 5 % населения и такая же доля россиян, занятых в экономике.

Между верхними и нижними слоями располагается не очень массивный и социально гетерогенный средний слой, на долю которого приходится 11 % всех россиян и 14 % занятых в экономике (против 30 — 35 % интеллигенции, которую принято было считать средним классом советского общества). К современному среднему слою России относятся: среднее звено государственных служащих, высшие и средние офицеры, мелкие и средние предприниматели, директора небольших государственных предприятий, менеджеры частного сектора, высококвалифицированная и востребованная часть профессионалов (интеллектуалов). С качественной точки зрения эти социальные группы отличаются значительно большей инициативой, самостоятельностью и дееспособностью по сравнению как с советской интеллигенцией, так и с нижестоящими слоями российского общества. Сравнительно высокий ресурсный потенциал позволяет их представителям успешно адаптироваться к социально-экономической ситуации. Но до того, как средний слой российского общества сможет выполнять социальные функции, свойственные средним классам Запада, предстоит еще долгий путь [2, с. 9].

Слой, расположенный ниже среднего, является самым массовым: к нему относятся 50 % всех граждан и 68 % занятых в экономике В структуре западных обществ подобное место занимают средние классы, однако, российский —■ самый массовый слой — начисто лишен свойственных этим классам признаков, поэтому называть его средним — абсолютно некорректно. Этот слой представляет интересы большинства россиян и составляет социальную базу общества, поэтому его можно назвать базовым. Здесь сосредоточено подавляющее большинство рядовых специалистов массовых профессий (инженеров, учителей, врачей и др,), клерков, индустриальных рабочих, фермеров, работников торговли и сферы обслуживания и др.

К более узкому и маловлиятельному нижнему слою относятся менее квалифицированная часть рабочих и служащих, значительная часть крестьян, лица без профессий, хронически безработные, а также большинство пенсионеров и инвалидов, располагающих минимальными средствами к жизни. Здесь сосредоточено примерно 30 % населения, но только 12 % занятых в экономике.

Замыкает стратификационную шкалу России обширное социальное дно, представители которого составляют примерно 5 % населения. Это люди, фактически исключенные из общества, — алкоголики, наркоманы (до 3 млн), нищие, бомжи, бродяги, проститутки, беспризорные дети и подростки (около 2 млн), воры-карманники и пр. Они живут по собственным нормам и правилам, во многом противоречащим общепринятой морали и праву.

Количественное соотношение слоев российского общества является довольно устойчивым. Если в 1993 г. соотношение верхнего, среднего, базового и нижнего слоев занятого населения России можно было условно выразить пропорцией 6 : 13 : 73 : 8, то в 2000 г. та же пропорция выглядела так: 5 : 15 : 68 : 12 [3, с. 17].

Итак, мы можем с уверенностью утверждать, что в целом структура российского общества претерпела заметные изменения по сравнению с советским временем, но вместе с тем сохраняет многие прежние черты. Для ее существенной трансформации необходимо системное преобразование институтов собственности и власти, которое займет многие годы. Тем временем стратификация общества будет и далее терять жесткость и однозначность. Границы между группами и слоями станут еще более размытыми, возникнет множество маргинальных групп с неопределенным или противоречивым статусом. На первый взгляд, эта тенденция напоминает размывание социально-классовой структуры, наблюдаемое в современных западных обществах, но, скорее всего, это сходство формально. Дело в том, что возникновение относительно однородных ♦обществ среднего класса» характерно для постиндустриализма. Россия же не только не переросла индустриальной стадии развития, но и переживает тяжелейший кризис, отбросивший ее экономику далеко назад [5, гл. 8].

Однако коренным отличием современной социальной структуры российского общества от ее советского аналога является то, что показатели конечного потребления у крайних слоев отличаются многократно и надежда на нивелирование подобных различий минимальна: такова закономерность «экономики бедности». Бедные родители воспроизводят потенциально бедных детей, что определяется их здоровьем, образованием, полученной квалификацией. Социальные исследования устойчивости бедности подтвердили эту гипотезу и показали, что люди, «рождающиеся как постоянно бедные», остаются таковыми в течение всей жизни [6]. Вторая форма, намного реже встречающаяся, связана с тем, что бедные подчас предпринимают невероятные усилия и «выскакивают» из своего социального, фактически замкнутого круга, адаптируясь к новым условиям, отстаивая свое право на лучшую жизнь. Разумеется, что в таком «прыжке» существенную роль играют не только субъективные факторы, но и объективные условия, создаваемые государством и обществом.

Заметим, что показатели располагаемого дохода и фактического конечного потребления домашних хозяйств являются интегральными стоимостными показателями уровня жизни населения. Тогда, если принять за 100 % средний уровень денежных доходов экономически активных россиян, средний доход верхнего слоя составит 516 %, среднего — 144, базового — 75, а нижнего — 54 %. Уровень доходов среднего слоя в 3,5 ниже, чем верхнего, но вдвое выше, чем базового. Большинство его представителей живет на уровне относительного достатка.

Таблица

Виды услуа, использованные представителями различных слоев населения за счет собственных средств в 2001 — 2004 ее., в % [9, с. 272 — 274]

|

Виды услуг |

Богатые |

Бедные |

Население в целом |

|

Платные образовательные услуги для взрослых (вуз, курсы повышения квалификации или переквалификации, частные уроки) |

58,7 |

10,7 |

22,8 |

|

Платные медицинские услуги |

88,8 |

41,4 |

59,5 |

|

Платные оздоровительные услуги для взрослых (санатории, дома отдыха, клубы здоровья, спортивные и оздоровительные секции и другое) |

57.8 |

3,7 |

13,0 |

|

Строительство или покупка жилья |

61,4 |

5,1 |

10,8 |

|

Платные оздоровительные учреждения для детей (в том числе спортивные школы и лагеря отдыха) |

33,7 |

4,5 |

10,0 |

|

Платные образовательные учреждения или услуги для детей (кружки, музыкальная школа, частные уроки, частные школы или детские сады и другое) |

40,3 |

11,1 |

19,0 |

|

Туристические или образовательные поездки за рубеж для кого-то из членов семьи |

46,9 |

1,0 |

5,7 |

|

Не пользовались ничем из вышеперечисленного |

3,0 |

52,1 |

29,1 |

Наибольший удельный вес приходится на бедные и беднейшие слои населения. Очевидно, что верхний и средний слой не могут являться базой для роста потребительского спроса в стране, поскольку они пользуются преимущественно более качественными иностранными товарами. Следовательно, сегодня в условиях маргинализации общества определяющим в структуре спроса нужно считать не спрос «новых русских», и даже не спрос среднего слоя, а именно спрос категории населения, относящейся к базовому слою, спрос бедных, «новых бедных* и беднейших слоев Подобная ситуация обусловливает возникновение угроз в социальной сфере, в частности, нарастание бедности, невозможность удовлетворения растущих потребностей, деградация населения.

Олигархическая верхушка, составляющая 2 — 3 % населения страны, и примыкающие к ней слои хозяйственной и политико-административной элиты демонстрируют дальнейший рост обогащения. В сфере потребления это проявляется в расширении масштабов суперэлитного жилищного строительства, торговле изделиями роскоши, бурном развитии ресторанного дела (особенно в столицах, где и концентрируется основная масса «богатых»), своего рода «высокой кухни», где «обычный» ужин стоит порядка нескольких годичных доходов пенсионеров.

Специфика потребительского Поведения россиян фиксируется также и по мере потребления различного рода услуг (табл.).

Таким образом, бедность подавляющей части населения фиксирует отсталость страны на стратегически важных направлениях развития. Слабость институциональных механизмов российской трансформационной экономики вынуждает хозяйствующих субъектов приспосабливаться к бедности путем создания «инфраструктуры выживания», формирующей особую среду, в которой бедность консервируется и воспроизводится как атрибутивный фактор национальной экономики, сдерживающий ее экономический рост.

Список литературы Модификация потребления населения в условиях маргинализации общества

- Официальный сайт Forbes//http://www.forbes.com

- Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики/рук. авт. кол. Д. С. Львов. М.: ОАО «Изд-во "Экономика"», 1999. 793 с.

- Римашевская Н. Социальное дно: драма реальностей и реальность драмы/Н. Римашевская, А. Овсянников, А. Иудин//Литерат. газета. 1996. 4 июля.

- Римашевская Н. Экономическая стратификация населения России/Н. Римашевская//Общество и экономика. 2002. № 12. С. 6 -14.

- Российский статистический ежегодник. 2004: стат. сб./Росстат. М., 2004. 725 с.

- Социальное положение и уровень жизни населения России: стат. сб./Росстат. М., 2004. 509 с.