Модификация региональной шкалы классов пожарной опасности для территории Среднего Приамурья (на примере Еврейской автономной области)

Автор: Глаголев В.А., Коган Р.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.14, 2011 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа особенностей возникновения пожаров растительности на примере территории Еврейской автономной области проведен выбор показателей и разработана трехпериодная шкала классов пожарной опасности для Среднего Приамурья.

Показатели пожарной опасности, растительность, классы пожарной опасности, метеорологические условия, среднее приамурье, еврейская автономная область

Короткий адрес: https://sciup.org/14328756

IDR: 14328756 | УДК: 630*43(571.621)

Текст научной статьи Модификация региональной шкалы классов пожарной опасности для территории Среднего Приамурья (на примере Еврейской автономной области)

Пожары растительности в настоящее время относятся к категории общемировых рисков, затрагивающих значительные регионы и имеющих тенденцию к возрастанию вероятности их проявления как под действием природных, так и антропогенных факторов, поэтому в последнее время значительно возрастает количество исследований, направленных на создание теоретических и практических основ оценки и прогнозирования пирологических характеристик территории для совершенствования противопожарного мониторинга.

Системы оценки пожарной опасности основаны на моделировании показателей или систем показателей по метеорологическим данным. Они разрабатывались с учетом конкретных природных условий различных континентов, стран или районов (например, США [10], Канады [21 ], России [7], Южного и Среднего Сихотэ-Алиня [12], Красноярского края [6], Томской области [1 ] и др.) и поэтому не могут быть автоматически перенесены на другие территории.

При анализе пожарной опасности (ПО) растительности следует учитывать, что в пределах ограниченной территории такие факторы, как класс пирологической устойчивости растительных формаций, запас, состав и свойства растительных горючих материалов (ГМ) в течение одного сезона можно считать условно постоянными. Динамика возникновения пожаров определяется в основном климатическими и погодными условиями, поскольку они влияют на процессы высыхания проводников горения, поэтому ежедневная оценка пожарной опасности по метеорологическим условиям (метеорологическая пожарная опасность) положена в основу определения классов ПО и оценки горимости территории [17].

Оценку предрасположенности растительности к возникновению пожаров можно совершенствовать как за счет использования новых методов, так и при тщательном учете природных и пирологических особенностей территории. Это особенно важно при создании региональных шкал классов пожарной опасности (КПО), по которым регламентируют организацию противопожарного мониторинга и которые в настоящее время пересматриваются для многих районов [3, 5]. Например, юг Дальнего Востока России, где ежегодно возникает боль шое количество пожаров, находится в зоне муссонного климата средних широт, отличается взаимным распределением температур и осадков [14], а следовательно, и пир о логическими характеристиками [4]. Для данного региона большое значение имеет создание системы оценки горимости растительности, в которой будут учтены особенности метеорологических условий.

Целью работы является анализ региональной шкалы, используемой для определения классов пожарной опасности для территории Среднего Приамурья (на примере Еврейской автономной области) и ее модификация. Для этого необходимо исследовать особенности горимости растительности и влияние на них климатических характеристик; с использованием различных показателей, рассчитать ежедневные классы пожарной опасности (КПО); провести анализ их распределения в течение пожароопасных сезонов, сопоставить полученные данные с количеством лесных пожаров, которые при этом возникли, с «нормальным» (те. соответствующим методике Н. Кур-бацкого [И]), выбрать на этой основе методику расчета показателей и разработать региональную шкалу классов пожарной опасности.

Материалами послужили метеорологические данные ГМС «Биробиджан», сведения о лесных пожарах на территории шести филиалов ОГБУ «Лесничество ЕАО»: Биробиджанского, Облученского, Октябрьского, Ленинского, Бирского, Кульдурского с 1999 по 2009 гг.

Методики

В настоящее время в России разработан ряд методик оценки ПО текущего (1) дня по условиям погоды, основанные на расчете двух показателей засухи: лесопожарного (ЛПЗ) и комплексного (КП). КП используется для определения класса пожарной опасности (КПО) по общероссийской или региональным шкалам и регламентации работ противопожарных служб [17].

Основой для вычисления ЛПЗ на текущий (1) день служит оценка факторов, определяющих влагосодержание эталонных видов ГМ. Все виды расчетных ЛПЗ являются функцией (!) различных сочетаний метеорологических данных (1):

ЛПЗ =/(метеод энные). (1)

Та блиц а 1

Функции (f) и поправочные коэффициенты ( К) для расчета комплексного показателя (КП)

|

Показатель |

Функция (f) |

Поправочный коэффициент ОД |

|

|

название |

обозначение |

||

|

1. «Метеорологический показатель горимости леса» [9] |

ПН |

Z(Z - Г) |

Если х? 3 мм/сут., то К(х) = 1, если х>3 мм/сут., то^/^-О. |

|

2. «Показатель влажности лесной подстилки» [2] |

ПВ-1 |

«Т - г) |

Если х? 0,5 мм/сут., то К(х) = 1, если х>0,5 мм/сут., то К(х) зависит от показателя влажности. |

|

3. «Показатель влажности напочвенного покрова» [2] |

ПВ-2 |

«Г - г) |

|

|

4. «Показатель влажности с учетом гигроскопичности» [17] |

ПВГ-5 |

(Z+10° )(Z - г - 5°) |

Если х? 3 мм/сут., то К(х/ = 1, если х>3 мм/сут., то К(х^ зависит от изменения влажности. |

|

5. «Показатель влажности с учетом гигроскопичности» [17] |

ПВГ-3 |

(Z + 10°)(Z-r-3°) |

|

|

6. «Комплексный показатель текущего дня»[15] |

ПС |

K/t(t-T) |

К(х) =0 или К(х^ = 1 в зависимости от ПЗ и количества осадков за предыдущие сутки. |

|

7. Методика «Сиб НИГМИ» [8] |

ПЗ |

е£-ет |

Если х? 3 мм/сут., то К(х^) = 1, если х>3 мм/сут., то К(х1)=0. |

|

8. «Модифицированный метеорологический показатель горимости» В. Жданко |

ПЖ |

t(t - г) |

Значения К(х,) выбираются из поправочной таблицы осадков. |

|

9. «Комплексный показатель» Г. Телицына [19] |

ПТ |

lg(t-r) |

Если х? 3 мм/сут., то К(х^) = 1, если х>3 мм/сут., то К(х1)=0. |

|

10. «Метеорологический показатель горимости» М. Шешукова [20] |

пш |

Z(Z-r)-400*K |

К = х„ мм/сут. |

Примечание: t - температура, °C; х - количество осадков, мм; т - температура точки росы, °C; Kv - коэффициент учета скорости ветра; Et - упругость насыщенных паров (мм. рт. ст.) при температуре t, °C; Е^ - упругость насыщенных паров (мм. рт. ст.) при температуре точки росы

Для расчета КЗ используется соотношение: 7<77;=/(метеоданные)+К(х1) КПг-1, (2) где ^(хг) - поправочный коэффициент, зависящий от суточного объема осадков Xj мм/сут., КП1 - показатель текущего дня, КП 1 ] - показатель предыдущего дня.

Функции, поправочные коэффициенты и обозначение КП приведены в табл. 1. Базовым принят наиболее широко используемый показатель В. Нестерова (ПН) [9].

Классы пожарной опасности (КПО) выбраны по шкале, которая в настоящее время используется для южных районов Хабаровского края и Еврейской АО (табл. 2).

Для уточнения региональной шкалы для Среднего Приамурья использован метод, разработанный Н. Кур-бацким [И], согласно которому в период с первым КПО должно происходить не более 5 %, со вторым КПО - не более 15 %, с третьим - не более 25 %, с четвертым - не более 25 %, а в пятом КПО - оставшиеся 30-35 % от всего количества пожаров в данном пожароопасном сезоне [12].

Результаты

Проведен анализ распределения пожаров в течение каждого месяца пожароопасного сезона, который продолжается с 1 апреля по 31 октября (табл. 3). Незначительное их количество возникает вне сезона (март и ноябрь). Максимумы горимости приходятся на конец апреля - начало мая, а также на конец сентября - начало октября, минимум наблюдается в летние месяцы.

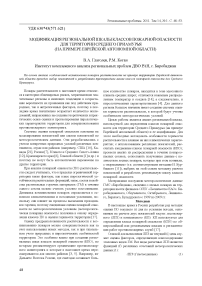

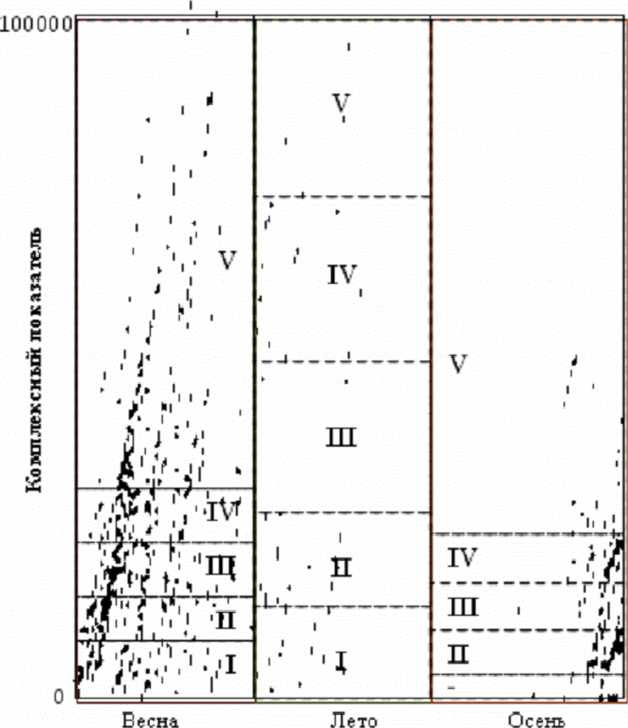

Для более подробного анализа особенностей распределения пожаров, сезон был разделен на 43 пятидневки, в каждой вычислено количество дней повышенной опасности (Ш, IV и V КПО по шкале (табл. 2)) и количество возникших в эти дни пожаров (рис. 1). Как видно из данных, приведенных на рис. 1, максимальное количество пожаров происходит в период с 1 по 5 мая и с 20 по 27 октября, а минимальное - с 20 июля по 28 сентября, причем весной максимум горимости совпадает с максимумом пожарной опасности по условиям погоды, а летом и осенью совпадение отсутствует.

Та блиц а 2

Региональная шкала определения степени пожарной опасности в лесах юга Дальнего Востока [16]

|

Класс пожарной опасности |

I |

II |

III |

IV |

V |

|

|

Комплексный показатель (КП) для центральной и южной части Дальнего Востока |

весна и осень |

до 180 |

181-400 |

401-1200 |

1201-3200 |

более 3200 |

|

лето |

до 400 |

401-800 |

801-2400 |

2401-5000 |

более 5000 |

|

Примечание: комплексный показатель рассчитан по методике В. Нестерова [9]

Таблица 3 Лесные пожары на территории филиалов ОГБУ «Лесничество ЕАО» с 1999 по 2009 гг.

|

Филиалы ОГБУ «Лесничество ЕАО» |

Месяц |

||||||||

|

ш |

IV |

VI |

W |

W |

и |

||||

|

Количество пожаров |

|||||||||

|

Биробццжанский |

1 |

88 |

90 |

3 |

1 |

0 |

2 |

105 |

13 |

|

Бирский |

1 |

74 |

114 |

25 |

8 |

0 |

3 |

79 |

7 |

|

Кульдурский |

0 |

35 |

77 |

23 |

11 |

0 |

3 |

22 |

0 |

|

Ленинский |

1 |

146 |

91 |

3 |

4 |

0 |

1 |

106 |

33 |

|

Облученский |

0 |

18 |

82 |

10 |

5 |

0 |

0 |

12 |

0 |

|

Октябрьский |

1 |

19 |

13 |

0 |

0 |

0 |

0 |

8 |

3 |

|

Всего по области |

4 |

380 |

467 |

64 |

29 |

0 |

9 |

332 |

56 |

Возникновение трех периодов различной горимости обусловлено пирологическими особенностями климата, в первую очередь, совместным распределением температуры и осадков. Так, для всего сезона характерны положительные температуры, но в целом весна прохладнее, чем осень: средние многолетние температуры в 13-15 ч. в апреле и мае ниже, чем в сентябре и октябре, максимальные среднемесячные температуры в это же время дня зафиксированы в июле. Минимальное количество осадков выпадает в весенние месяцы (апрель, май), затем они достигают максимума в июле-августе и постепенно снижаются к октябрю [14]. Таким образом, возникновение периодов горимости связано с различными сочетаниями температурно-влажностных характеристик: сухой, но прохладный весенний период; теплый, но со средней влажностью осенний, между которыми находится летний с высокими температурами и значительными осадками.

Региональные шкалы КПО должны соответствовать условиям формирования метеорологической пожарной опасности, они должны быть основаны на ранжировании комплексных показателей, рассчитанных по методике, оптимальной для конкретного региона. Например, для Дальнего Востока России рекомендован показатель В. Нестерова [9], но не обоснована возможность его использования или необходимость применения других по-

Таблица 4 Количество дней с определенным классом пожарной опасности в течение пожароопасных сезонов с 1999 по 2009 гг.

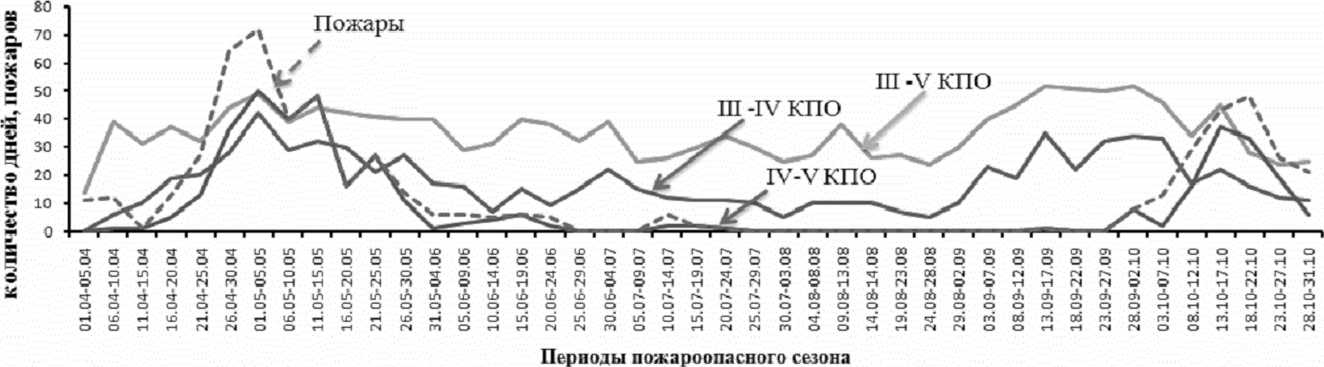

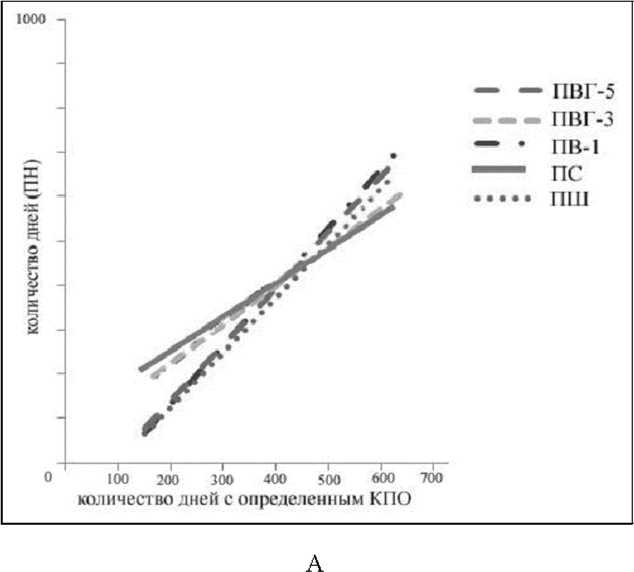

Следующим этапом выбора показателей является проверка их соответствия базовому ПН. Как видно из рис. 2, лучшие результаты получены при определении КПО с использованием ПВ-1 и ПВГ-3 , несколько хуже -

Рис. 1. Распределение пожаров и дней с определенным классом пожарной опасности по пятидневным периодам в течение пожароопасных сезонов по данным Биробиджанского и Бирского филиалов ОГБУ «Лесничество ЕАО» с 1999 по 2009 гг.

Рис 2. Соответствие количества дней с одинаковыми классами пожарной опасности, определенными с использованием различных показателей: А - тренды с коэффициентом детерминации > 0,7; Б - тренды с коэффициентом детерминации <0,7

с ПВГ-5 и ПШ. Коэффициенты детерминации равны 0,97 и 0,94 соответственно (табл. 5).

Таблица 5

Соответствие показателей пожарной опасности базовому (ПН)

|

Ко мп лексный показатель |

ПВ-1 |

ПВГ-3 |

ПВГ-5 |

ПШ |

ПС |

ПЖ |

ПЗ |

ПТ |

|

Коэфф ициент д етер мин ации |

0,97 |

0,97 |

0,94 |

0,93 |

0,84 |

0,44 |

0,33 |

0,08 |

Таблица б

Распределение лесных пожаров по дням с определенным классом пожарной опасности в весенне-осенний период с 1999 по 2009 гг.

|

Комплексньш показатель |

Класс пожарной опасности |

||||

|

п |

III |

1 iv |

V |

||

|

Количество пола |

х>в (% от общего количества) |

||||

|

ПН |

51 (4) |

59(5) |

246(27) |

542(46) |

290(24) |

|

ПВ-1 |

102(9) |

92 (8) |

302(25) |

553(47) |

139(12) |

|

ПВГ-3 |

42^ |

20(2) |

143(12) |

486(41) |

497(42) |

|

ПВГ-5 |

46 (4) |

33(3) |

181 (1^ |

575(48) |

353 (30) |

|

ИЗ |

964(81) |

212(18) |

12(1) |

0(0) |

0(0) |

|

ПС |

72(6) |

55(5) |

204(79 |

490(41) |

367 (31) |

|

ПВ-1 |

102(9) |

92(8) |

302(25) |

553(47) |

139(11) |

|

ПШ |

144(12) |

71(6) |

265 (2^ |

517(44) |

177(15) |

|

ПЖ |

410 |

23(2) |

102(9) |

303(26) |

719(60) |

Примечание: совпадение с распределением Н. Курбацкого выделено курсивом

Таким образом, при ежедневной оценке пожарной опасности наряду с ПН аналогичные результаты могут быть получены при использовании показателей ПВ-1, ПВГ-3, ПВГ-5, ПЩ поскольку все они рассчитаны по модифицированному уравнению В. Нестерова [9] и отличаются только коэффициентами (К) и периодами учета метеорологических параметров. При последующем определении КПО текущего дня по достаточно грубой региональной шкале (табл. 2), различие в значениях показателей становится незначимыми. При использовании ПВГ-5 и ПШ будет получена другая оценка дней пожароопасного сезона, чем при применении перечислен-

Таблица 7

Распределение пожаров растительности по дням с определенным КПО в летний период с 1999 по 2009 гг.

|

Комплексньш |

КПО |

||||

|

II |

ш |

IV |

V |

||

|

Количество пожа |

ров, (% от с |

бшего количества) |

|||

|

ПН |

50 |

7(8) |

40(43) |

15(16) |

26 (28) |

|

ПВ-1 |

8(9) |

6(6) |

53(57) |

18 (19) |

8(9) |

|

ПВГ-3 |

2(2) |

5(5) |

37(40) |

29 (31) |

20 (22) |

|

ПВГ-5 |

40 |

6(6) |

43(46) |

29 (31) |

Н(12) |

|

ПЗ |

87(92) |

6(8) |

0(0) |

0(0) |

0(0) |

|

ПС |

5(6) |

2(2) |

28 (33) |

18(27) |

33(38) |

|

ПВ-1 |

8(9) |

6(8) |

53(57) |

18(17) |

8(9) |

|

ПШ |

12(13) |

6(6) |

41(44) |

17(18) |

17(18) |

|

ПЖ |

0(0) |

0(0) |

8(9) |

7(8) |

78(85) |

Примечание: совпадение с распределением Н. Курбацкого выделено курсивом

Распределение пожаров податам

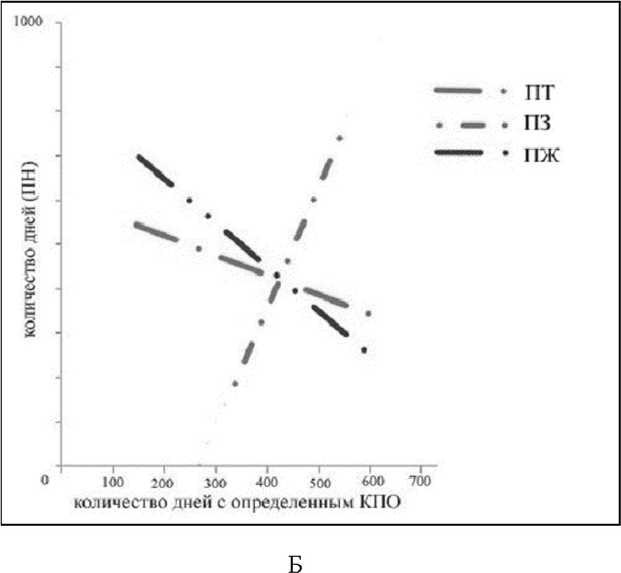

Рис 3. Распределение пожаров по дням с определенным значение КП в течение весеннего, летнего и осеннего периодов с 1999 по 2009 гг пых выше показателей, но в любом случае региональная шкала будет считаться правильной, если распределение пожаров по дням с определенным КПО соответствует методике Н. Курбацкого [И].

Анализ этого условия по двухпериодной шкале для юга Дальнего Востока проведен отдельно для весеннеосеннего и летнего периодов, однако ни один из используемых показателей не позволил получить «нормальное» распределение пожаров: в дни с I КПО должно происходить не более 5 %, со П КПО - не более 15 %, с Ш - не более 25 %, с IV - не более 25 %, с V - оставшиеся пожары от всего количества в данном пожароопасном сезоне (табл, б, 7).

Следовательно, для данной территории необходима разработка специальной региональной трехпериодной шкалы определения КПО в соответствии с тремя периодами внутри пожароопасного сезона (рис. 1).

Шкала построена на основе соотношения между ежедневной величиной комплексного показателя (использован ПН) и количеством возникающих пожаров (рис. 3), затем произведен поиск нижней и верхней границ комп-

Таблица 9 Распределение пожаров по дням с определенным классом пожарной опасности по модифицированной региональной шкале

|

Год |

Период пожароопасного сезона |

Класс пожарной опасности |

||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

||

|

Количество пожаров (процент от общего количества) |

||||||

|

1998 |

Весенний |

9 |

23 |

20 |

8 |

40 |

|

1999 |

Весенний |

7 |

11 |

23 |

38 |

21 |

|

2006 |

Весенний |

0 |

10 |

27 |

22 |

41 |

|

2000 |

Летний |

10 |

18 |

23 |

18 |

31 |

|

2000 |

Осенний |

1 |

5 |

16 |

36 |

42 |

|

1999-2009 (средние данные) |

Весенний |

6 |

и |

26 |

28 |

25 |

|

Летний |

2 |

10 |

18 |

24 |

30 |

|

|

Осенний |

9 |

21 |

25 |

28 |

18 |

|

Примечание: совпадение с распределением Н. Курбацкого выделено курсивом лексного показателя, удовлетворяющего заданным условиям [13].

Таким образом получена модифицированная трехпериодная шкала (табл. 8), применимость которой проверена по сезонам 1997-2009 гг. Выборочные данные приведены в табл. 9.

Сравнение данных, приведенных в табл. 6, 7 и 9, показывает, что трехпериодная шкала более адаптирована к оценке пожарной опасности, определяемой пирологи-ческими характеристиками климата Среднего Приамурья, при типичных условиях погоды. Для периодов аномально высокой горимости, например для 1998 г. [16], отклонения становятся заметными. Кроме того, весной и осенью состояние растительности во многом зависит от ее фенологического состояния. Это два обстоятельства тоже необходимо учитывать при составлении региональных шкал.

Список литературы Модификация региональной шкалы классов пожарной опасности для территории Среднего Приамурья (на примере Еврейской автономной области)

- Барановский Н.В., Гришин А.М., Лоскутникова Т.П. Информационно-прогностическая система определения вероятности возникновения лесных пожаров//Вычислительные технологии. 2003. Т. 8, № 2. С. 16-26.

- Вонский С.М., Жданко В.А.Методические указания по оценке степени засушливости пожароопасных сезонов и оценке вероятности их поступления. Л.: ЛенНИИЛХ, 1976. 21 с.

- Горев Г.В. Оценка климатической предрасположенности территории к возникновению лесных пожаров: дис. … канд. геогр. наук. Томск, 2003. 129 с.

- Григорьева Е.А., Коган Р.М. Пирологические характеристики климата на юге Дальнего Востока России//Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 2. С. 78-82.

- Гриценко М.В. О новой шкале горимости//Метеорология и гидрология. 1962. № 3. С. 28-34.

- Доррер Г.А., Якимов С.П. Определение пожарной опасности в лесу методами дистанционного зондирования//Лесной журнал. 2000. №3. С. 67-70.

- Ершов Д.В., Коровин Г.Н., Лупян Е.А., Мазуров А.А., Тащилин С.А. Российская система спутникового мониторинга лесных пожаров//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2004. Вып. 1. Т. 1. С. 47-57.

- Здерева М.Я., Виноградова М.В. Среднесрочный прогноз пожарной опасности в лесах по метеорологическим условиям//Метеорология и гидрология. 2009. № 1. С. 16-27.

- Кац А.Л., Гусев В.Л., Шабунина Т.А. Методические указания по прогнозированию пожарной опасности в лесах по условиям погоды. М.: Гидрометеоиздат, 1975. 16 с.

- Курбатский Н.П., Костырина Т.В. Национальная система расчета пожарной опасности США//Обнаружение и анализ лесных пожаров. Красноярск: ИЛиД СО АН СССР, 1977. С. 38-90.

- Курбацкий Н.П. Пожарная опасность в лесу и ее измерение по местным шкалам//Лесные пожары и борьба с ними. М.: Изд-во Ан СССР, 1963. С. 5-30.

- Марченко Н.А. Оценка текущей пожарной опасности лесов на основе анализа состояний природно-территориальных комплексов: автореф. дис. … канд. геогр. наук. М., 1992. 17 с.

- Матвеев П.М., Матвеев А.М. Лесная пирология. Красноярск: СибГТУ, 2002. 316 с.

- Петров Е.С., Новороцкий П.Н., Леншин В.Т. Климат Хабаровского края и Еврейской автономной области. Владивосток-Хабаровск: Дальнаука, 2000. 174 с.

- Сверлова Л.И. Метод оценки пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Хабаровск: ОПП краев. ком. гос. статистики, 1998. 32 с.

- Соколова Г.В., Коган Р.М., Глаголев В.А. Пожарная опасность территории Среднего Приамурья: оценка, прогноз, параметры мониторинга. Хабаровск: ДВО РАН, 2009. 265 с.

- Софронов М.А., Волокитина А.В. Пирологическое районирование в таежной зоне. Новосибирск: Наука, 1990. 203 с.

- Софронова Т.М. Разработка мер по совершенствованию оценки пожарной опасности по условиям погоды в горных лесах Южного Прибайкалья: дис. … канд. с.-х. наук. Красноярск, 2006. 252 с.

- Телицин Г.П. Лесные пожары, их предупреждение и тушение в Хабаровском крае. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1988. 93 с.

- Шешуков М.А., Громыко С.А., Шведов А.Г К оценке комплексного показателя пожарной опасности в лесу по условиям погоды//Охрана лесов от пожаров в современных условиях: мат-лы международной научно-практической конференции. Хабаровск, 2002. С. 122-126.

- Stocks B.J., Lawson B.D., Alexander M.E., Van Wagner C.E., McAlpine R.S., Lynham T.J., and Dube D.E. The Canadian Forest Fire Danger Rating System: an overview//For. Chron. 1989. Vol. 65, № 6. pp. 450-457.